- Экологические проблемы Аральского моря

- Экологические проблемы Аральского моря

- Причины высыхания Аральского моря

- Решение проблем Аральского моря

- Проблема Аральского моря – видео

- Обзор основных экологических проблем Казахстана

- История Аральского моря

- История моря

- Причины возникновения проблем аральского водоема

- Последствия использования вод Аральского моря

- Аральское море и причины его гибели (18 фото + 1 гиф)

- Решение проблемы

- Проблема Арала и Приаралья: вчера и сегодня

Экологические проблемы Аральского моря

Когда-то Аральское море было четвертым по величине соленым озером, в его водах ловили 60 тысяч тонн рыбы. Но потом началось активное развитие орошаемого земледелия. Арал, окруженный пустынями и питающийся практически только за счет стока рек Сырдарьи и Амударьи, начал мелеть. Озеро-море было в принципе неглубоким (по 10-15 метров), в нем было много отмелей и островов. Осадки дают приток всего в 100 мм в год, а испаряется в условиях жаркого климата в 12 раз больше, чем выпадает дождей.

Экологические проблемы Аральского моря в первую очередь связаны с практически полностью прекратившимися поставками воды из рек-доноров. Эти воды разбираются для орошения сельскохозяйственных земель. А Арал в таких условиях начал мелеть. В результате обнажилось дно, покрытое слоем соли.

С 1989 года Аральское море разделилось на два отдельных—Малое (Северное) и Большое (Южное) Аральское море. Сейчас объем воды этих морей не превышает 10% от первоначального.

В результате обмеления и увеличения солености воды произошло вымирание значительной части флоры и фауны Арала, рыбохозяйственное значение моря утрачено, закрыты порты Муйнак, Аральск, Казахдарья. Бывшее дно моря и ближайшие территории превратились в огромную соленую пустыню. Ветер поднимает эту соль, а также пыль, пыльные бури накрывают 200-300 километровыми шлейфами города Челкар, Байконур, Кзыл–Орду, Нукус.

Но на этом экологические проблемы Аральского моря не ограничиваются. Кроме обычной морской соли в отложениях моря значительную часть занимают удобрения и ядохимикаты (в частности пестициды) смытые реками в озеро. Они так же поднимаются в воздух, что негативно сказывается на здоровье населения.

Сейчас активно идет восстановление Малого Арала: построена дамба, позволяющая удержать сток реки в одном бассейне, там восстанавливается фауна, уже организован промышленный вылов рыбы.

Источник

Экологические проблемы Аральского моря

Современные водоемы имеют множество экологических проблем. Эксперты утверждают, что многие моря находятся в сложном экологическом состоянии. Но Аральское море находится в катастрофическом состоянии и вскоре может исчезнуть. Наиболее острая из проблем акватории – это значительная потеря воды. За пятьдесят лет площадь водоема уменьшилась более чем в 6 раз в результате неконтролируемой мелиорации. Погибло огромнейшее количество видов флоры и фауны. Биологическое разнообразие не то что уменьшилось, а следует говорить об отсутствии рыбопродуктивности вовсе. Все эти факторы ведут к единственному выводу: гибель экосистемы Аральского моря.

Причины высыхания Аральского моря

С древних времен это море было центром жизни людей. Реки Сырдарья и Амударья наполняли Арал водой. Но в прошлом веке были построены оросительные сооружения, и вода рек стала использоваться для полива земледельческих территорий. Еще были созданы водохранилища и каналы, на что также были затрачены водные ресурсы. В результате в Аральское море поступало значительно меньшее количество воды. Таким образом, уровень воды в акватории стал резко падать, площадь моря уменьшалась, погибли многие морские обитатели.

Потеря воды и уменьшение площади водной поверхности – это не единственная проблема. Она лишь стимулировала развитие всех остальных. Так единое пространство моря было разделено на два водных объекта. В три раза увеличилась соленость воды. Поскольку вымирает рыба, люди перестали заниматься рыбным промыслом. В регионе не хватает питьевой воды из-за того, что высохли колодцы и озера, которые питали воды моря. Также часть дна водоема пересохла и покрылась песком.

Решение проблем Аральского моря

Есть ли шанс спасти Аральское море? Если поторопиться, то это возможно. Для этого была построена плотина, отделившая два водоема. Малый Арал наполняется водой Сырдарьи и уже уровень воды повысился на 42 метра, уменьшилась соленость. Это позволило начать выращивание рыб. Соответственно есть шанс восстановить флору и фауну моря. Эти действия дают надежду местному населению, что вся территория Аральского моря будет возвращена к жизни.

Проблема Аральского моря – видео

Один из способов спасение Аральского моря озеленение региона, при очень малом количестве использовании воды. Для жизнедеятельности растений хватит и осадков, желательно по возможности сохранить их, уменьшить перегрев почвы. Почва содержит в себе воздух. При постоянном замене его на более влажный, создаётся благоприятный микроклимат в почве. Для этого достаточно подавать влажный воздух в холодный слой почвы где он будет конденсироваться. Выходя на поверхность он будет охлаждать верхние слои, поддерживать влажный микроклимат почвы по воздуху. Дополнительно, постоянная аэрация влажным воздухом почвы много кратно улучшает биологический её состав, органика хорошо аккумулирует в себе влагу и является хорошим удобрением. Основная задача воздуха это поддержание стабильной влажности влажности почвы. Есть возможность использовать предложенную мной методику в сельском хозяйстве, при этом получая плюсы в экономии трудовых и энергоресурсов. Влажный воздух легко можно получать из любой воды. Давление и количество его не значительно по сравнению с площадями использующих его. За основу подачи влажного воздуха в грунт можно взять технологии осушения болот. Прокладываются спец техникой перфорированные трубы, в нашем случае по им подаётся влажный воздух. Влага создаёт дополнительное сопротивление воздуху, он будет выходить где посуше (автоматическое перераспределение влажности). Я ремонтник тот кто должен исправлять проблемы, данное предложение я запустил по нескольким направлениям, рассчитываю что оно дойдёт до верхов.

Озеленить регион- идея прекрасная и мысль толковая.ТОлько что будет расти н а солончаках да еще сдобренных ядовитыми пестицидами?Потребуется завести много- много грунта.И где то его придется- срыть- где?)))САмый простой способ- прекратить отнимать воду у Амударьи.Разрушить все созданные рукотворные водохранилища на н ей-(веть это лишния испаряемая поверхность овды) перекрыть все каналы .Амударья – на 70%- пополняла Арал водой – сейчас она вообще не д оходит до него .Есть еще способ – перкрыть реку ОБЬ плотиной- устроить на т ерриторииСибири великое болото- и вынудить северные реки пополнить Арал.Т.е устроить еще о дин природный катаклизм.Что д елали большевички с тех пор как дорвались до власти в России- перерывали- взрывали -пересутраивали – Итог- вся Волга -одно сплошное стоячее озеро с тухлой гниющей водой- результат мелеющий Каспий(веть если сосчитать спаряемую площадь всех исскуственных водохранилищ- то результат будет мрачноватый) вода не доходит до него – раньше испаряется.А вспоните прооетк соединения Печеры с Камой – с помошью ядерных взрывов.На месте этих взрывов теперь радиоактивные озера.Всен тчо делается этой влатсью за п оследние тсо лет – все только уничтожате природу.

Источник

Обзор основных экологических проблем Казахстана

История Аральского моря

Аральское море – это соленое озеро, расположенное частично в Узбекистане и Казахстане. Это наглядный пример неправильной деятельности человека в угоду получения прибыли от сельского хозяйства.

Аральское море сформировалось 25 тыс. лет назад. Наполнялось за счет рек Амударья и Сырдарья. В 16 веке образовалось несколько островов. С 19 и до половины 20 века уровень воды оставался на одном уровне. В 50-х годах водоем занимал четвертое место по площади в мире – 68 000 кв. км. В озере обитало 34 вида рыб, было разнообразие рачков, моллюсков. На водоеме располагались 2 крупных порта, несколько курортов.

История моря

Экологическая проблема, постигшая Аральское море должна рассматриваться не только как природная катастрофа, но и как поучительная история для людей.

Нельзя у природы только забирать. Если из кувшина выливать воду и не наполнять его, то он скоро высохнет и потрескается.

Так и получилось с Аральским морем, где еще не так давно были острова, бухты, порты и флот. Вода изобиловала рыбой и другой подводной живностью.

С Аральским морем такое происходит не в первый раз. На высохшем дне, когда-то четвертого по величине озера в мире, найдены остатки деревьев, произраставших здесь около 21 млн. лет назад. Найдены следы древних поселений XI–XIV веков. Значит, море уже мелело.

Повторно началось не дикие времена, а в 60-ые годы XX века. И происходит по вине человека.

Причины возникновения проблем аральского водоема

Причины уничтожения крупнейшего водоема на планете сводятся к деятельности человека. В конце 20-х годов ХХ века молодой Советский Союз делал упор на развитие народных промыслов. В этой местности – выращивание хлопка. Для развития этой отрасли была разработана программа. Чтобы поливать поля, в 1938 г. начали создавать каналы. Количество плантаций увеличивалось. К 1960-му году отбор воды из рек, которые впадали в Аральское море, был настолько интенсивным, что озеро постепенно начало мелеть.

Вода после орошения полей не попадала в озеро. Его быстрое высыхание ученые объясняют факторами:

- Отбор воды в каналы для хозяйственных целей. Жидкость из рек использовали для полива хлопчатника на полях, после чего она не попадала в озеро, а снова возвращалась к источникам рек. Проблема состояла в том, что в каналы не установили водоупорное покрытие, поэтому большая часть воды не попадала на поля, а просачивалась в грунт.

- Снижение уровня грунтовых вод. Пласты быстрее расходовались из-за чрезмерного полива и не успевали восстановиться.

- Изменение климата. Он стал более засушливым, полупустынным. Осадков стало меньше.

Ситуация ухудшалась из-за того, что ресурсы использовали неэффективно. Проблема была связана с оросительными каналами. После полива полей вода уходила в грунт, а не в озеро. В дальнейшем потребность в воде только продолжала увеличиваться.

Последствия использования вод Аральского моря

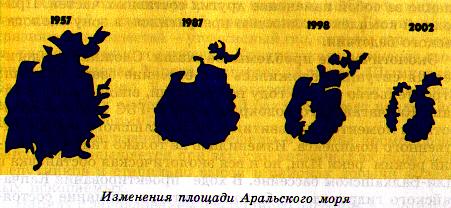

С 1977 по 2014 годы Арал прошел преобразование из крупного полноводного моря в мелкие вытянутые озера. Проблема особенно хорошо отображена на снимках спутника. В 1989 г. от Аральского моря осталось 2 отдельных водоема: Большое принадлежало Узбекистану, а Малое – Казахстану. В 1996 г. одно из крупнейших озер планеты потеряло 75% своего объема. В 2003 г. осталось всего 10% от первоначального показателя. Линия берега отошла на 100-150 км в разных местах, а концентрация соли в воде возросла в 2,5 раза. Постепенно глубоководное озеро превратилось в песчано-солончаковую пустыню площадью 38000 кв. км. Ее назвали Аралкум.

Такие кардинальные и резкие изменения сказались не только на природе, но и на людях. Большинство было вынуждено покинуть эти территории из-за отсутствия работы, а также из-за плохой экологической ситуации. Безработица была вызвана утратой промысла в озере и прилегающих реках. Если в 1960 г. вылавливали 40 000 т рыбы, то в середине 80-х годов рыболовство как промысел перестало существовать. Потеряно более 60 000 рабочих мест.

Количество рыб уменьшилось с 40 до 6 видов. Это вызвано повышением концентрации соли в воде, исчезновением мест для нереста, кормовой базы. Это касается даже черноморской камбалы, которая приспособлена жить в морской воде. Ее завезли в 70-х годах. Но даже она исчезла к 2003 г.

Озеро погибло как экосистема, а это глобальная проблема. Аральское море продолжает уменьшаться, высыхать. Возле прилегающих рек люди столкнулись с дефицитом воды для питья и полива полей. Качество жидкости изменилось в худшую сторону. Вырублены или погибли леса возле рек и в горах Памира. В середине 90-х годов вместо пышной растительности (травы, кусты, деревья) остались только ксерофиты и галофиты. Только они способны произрастать в засоленной почве с недостатком воды. Ситуация отразилась и на млекопитающих, птицах – осталась только половина видового разнообразия.

Изменились климатические условия. Лето более засушливое и жаркое, а зима стала холоднее. Длительность вегетационного периода сократилась.

Из-за вод, которые поступали с полей обратно в реки, откладывались пестициды и прочие сельскохозяйственные ядохимикаты. Отходы, которые были выброшены в гавани Аральска, теперь тоже остаются на видном месте. Пыльные бури распространяют их, пестициды и соль примерно на 500 км в округе. Они уничтожают остальные растения. Ядохимикаты наносят вред здоровью населения. Участились случаи анемии, рака, болезней дыхательных систем, патологий печени, почек, глаз.

Еще одна проблема связана с бывшим островом Возрождения. В советское время там располагались лаборатории для тестов с бактериологическим оружием. С 2001 г. остров соединился с материковой частью. Ученые опасаются, что возбудители заболеваний могли сохранить жизнеспособность.

Аральское море и причины его гибели (18 фото + 1 гиф)

Автор: Стабилиzатор Nастроения

11 января 2020 15:52

Метки: СССР аральское гибель катастрофа море причины экология

Аральское море — бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов XX века уровень моря (и объём воды в нём) быстро снижается вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья. До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире.

0

Смотреть все фото в галерее

Чрезмерный забор воды для полива сельскохозяйственных угодий превратил четвертое в мире по величине озеро-море, прежде богатое жизнью, в бесплодную пустыню. То, что происходит с Аральским морем – настоящая экологическая катастрофа, вина за которую лежит на Советской власти. В настоящий момент высыхающее Аральское море ушло на 100 км от своей прежней береговой линии возле города Муйнак в Узбекистане

0

Почти весь приток воды в Аральское море обеспечивается реками Амударья и Сырдарья. На протяжении тысячелетий случалось, что русло Амударьи уходило в сторону от Аральского моря (к Каспию), вызывая уменьшение размеров Арала. Однако с возвращением реки Арал неизменно восстанавливался в прежних границах. Сегодня на интенсивное орошение полей хлопчатника и риса уходит значительная часть стока этих двух рек, что резко сокращает поступление воды в их дельты и, соответственно, в само море. Осадки в виде дождя и снега, а также подземные источники дают Аральскому морю намного меньше воды, чем ее теряется при испарении, в результате чего водный объем озера-моря уменьшается, а уровень солености возрастает.

0

В Советском Союзе ухудшающееся состояние Аральского моря скрывалось десятилетиями, вплоть до 1985 г., когда М.С. Горбачев сделал эту экологическую катастрофу достоянием гласности. В конце 1980-х гг. уровень воды упал настолько, что все море разделилось на две части: северный Малый Арал и южный Большой Арал. К 2007 г. в южной части четко обозначились глубокий западный и мелководный восточный водоемы, а также остатки небольшого отдельного залива. Объем Большого Арала сократился с 708 до всего лишь 75 км3, а соленость воды возросла с 14 до более чем 100 г/л, этого вполне достаточно, чтобы объяснить почему море стало соленым. С распадом СССР в 1991 г. Аральское море оказалось поделенным между вновь образованными государствами: Казахстаном и Узбекистаном. Таким образом, был положен конец грандиозному советскому плану по переброске сюда вод далеких сибирских рек, и развернулась конкуренция за обладание тающими водными ресурсами. Остается только порадоватся, что не удалось окончить проект по переброске рек Сибири, потому как неизвестно, какие бы катастрофы последовали за этим.

0

Коллекторно-дренажные воды, поступающие с полей в русло Сырдарьи и Амударьи стали причиной отложений из пестицидов и различных других сельскохозяйственных ядохимикатов, появляющихся местами на 54 тыс. км? бывшего морского дна, покрытого солью. Пыльные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 км. Бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия переносятся по воздуху и уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур. Местное население страдает от большой распространённости респираторных заболеваний, анемии, рака гортани и пищевода, а также расстройств пищеварения. Участились заболевания печени и почек, глазные болезни.

0

Высыхание Аральского моря имело тяжелейшие последствия. Из-за резкого уменьшения стока рек прекратились весенние паводки, снабжавшие плавни низовий Амударьи и Сырдарьи пресной водой и плодородными отложениями. Число обитавших здесь видов рыб сократилось с 32 до 6 — результат повышения уровня солености воды, потери нерестилищ и кормовых участков (которые сохранились в основном лишь в дельтах рек). Если в 1960 г. вылов рыбы достигал 40 тыс. т, то к середине 1980-х гг. местное промысловое рыболовство попросту перестало существовать, и было потеряно более 60 тыс. связанных с этим рабочих мест. Наиболее распространенным обитателем оставалась черноморская камбала, приспособленная к жизни в соленой морской воде и завезенная сюда еще в 1970-е гг. Однако к 2003 г. в Большом Арале исчезла и она, не выдержав солености воды более 70 г/л — в 2–4 раза больше, чем в привычной для нее морской среде.

0

Судоходство на Арале прекратилось т.к. вода отступила на многие километры от главных местных портов: города Аральск на севере и города Муйнак на юге. А поддерживать в судоходном состоянии все более длинные каналы к портам оказалось чересчур затратным делом. С понижением уровня воды в обеих частях Арала упал и уровень грунтовых вод, что ускорило процесс опустынивания местности. К середине 1990-х гг. вместо пышной зелени деревьев, кустарников и трав на прежних морских берегах виднелись лишь редкие пучки галофитов и ксерофитов — растений, приспособленных к засоленным почвам и сухим местообитаниям. При этом сохранилась только половина местных видов млекопитающих и птиц. В пределах 100 км от первоначальной береговой линии изменился климат: стало жарче летом и холоднее зимой, снизился уровень влажности воздуха (соответственно сократилось количество атмосферных осадков), уменьшилась продолжительность вегетационного периода, чаще стали наблюдаться засухи

0

Несмотря на обширный водосборный бассейн, Аральское море почти не получает воды из-за оросительных каналов, которые, как показывает фото внизу, забирают воду из Амударьи и Сырдарьи на протяжении сотен километров их течения по территории нескольких государств. В числе прочих последствий — исчезновение многих видов животных и растений

0

Однако, если обратится к истории Арала, то море уже высыхало, при этом снова возвращаясь в прежние берега. Итак, каким же был Арал несколько последних столетий и как менялись его размеры? В историческую эпоху происходили существенные колебания уровня Аральского моря. Так, на отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте. В середине кайнозойской эры (21 млн лет назад) Арал был соединен с Каспием. До 1573 года Амударья по рукаву Узбой впадала в Каспийское море, а река Тургай — в Арал. На карте, составленной греческим ученым Клавдием Птолемеем (1800 лет назад), показаны Аральское и Каспийское моря, в Каспий впадают реки Зарафшан и Амударья. В конце 16 и начале 17 веков из-за понижения уровня моря образовались острова Барсакельмес, Каскакулан, Козжетпес, Уялы, Бийиктау, Возрождения. Реки Жанадарья с 1819 года, Куандарья с 1823 года перестали впадать в Арал. С начала систематических наблюдений (XIX век) и до середины XX века уровень Арала практически не менялся. В 1950-х годах Аральское море было четвёртым по площади озером мира, занимая около 68 тыс. км.кв; его длина составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м.

0

В 1930-е началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х. С 1960-х годов море стало мелеть из-за того, что вода рек, впадавших в него, во всё возрастающих объёмах отводилась на орошение. С 1960 по 1990 площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн. до 7 млн. га. Потребности народного хозяйства региона в воде возросли с 60 до 120 км? в год, из которых 90 % приходится на орошение. Начиная с 1961, уровень моря понижался с возрастающей скоростью от 20 до 80—90 см/год. До 1970-х годов в Арале обитали 34 вида рыб, из них более 20 имели промысловое значение. В 1946 году в Аральском море отловлено 23 тысяч тонн рыбы, в 1980-х этот показатель достигал 60 тысяч тонн. На казахстанской части Арала было 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, 45 рыбоприемных пунктов, на узбекистанской (Республика Каракалпакстан) — 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, более 20 рыбоприемных пунктов.

Посмотреть

В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляет около четверти первоначальной, а объём воды — около 10 %. К началу 2000-х абсолютный уровень воды в море снизился до отметки 31 м, что на 22 м ниже исходного уровня, наблюдавшегося в конце 1950-х. Рыбный промысел сохранился только в Малом Арале, а в Большом Арале из-за его высокой засолённости вся рыба погибла. В 2001 году Южное Аральское море разделилось на западную и восточную части. В 2008 году на узбекистанской части моря проведены геологоразведочные работы (поиск нефте-газовых месторождений). Подрядчик — , заказчик — правительство Узбекистана. Летом 2009 года восточная часть Южного (Большого) Аральского моря высохла.

0

Отступившее море оставило после себя 54 тыс. км2 сухого морского дна, покрытого солью, а в некоторых местах еще и отложениями из пестицидов и различных других сельскохозяйственных ядохимикатов, смытых когда-то стоками с местных полей. В настоящее время сильные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 км. Северные и северо-восточные ветры оказывают неблагоприятное воздействие на расположенную южнее дельту реки Амударья — самую плотно населенную, наиболее экономически и экологически важную часть всего региона. Переносимые по воздуху бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия уничтожают или замедляют развитие естественной растительности и сельскохозяйственных культур — по горькой иронии, именно орошение полей данных культур довело Аральское море до нынешнего плачевного состояния.

0

Как указывают медицинские эксперты, местное население страдает от большой распространенности респираторных заболеваний, анемии, рака горла и пищевода, а также расстройств пищеварения. Участились заболевания печени и почек, не говоря уже о глазных болезнях.

0

Еще одна, весьма необычная проблема связана с островом Возрождения. Когда он находился далеко в море, Советский Союз использовал его в качестве полигона по испытанию бактериологического оружия. Возбудители сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, чумы, тифа, оспы, а также ботулинический токсин проверялись здесь на лошадях, обезьянах, овцах, ослах и других лабораторных животных. В 2001 г. в результате ухода воды остров Возрождения соединился с материком с южной стороны. Медики опасаются, что опасные микроорганизмы сохранили жизнеспособность, а зараженные грызуны могут стать их распространителями в другие регионы. Кроме того, опасные вещества могут попасть в руки террористов. Отходы и пестициды, выброшенные когда-то в воду гавани Аральска, оказались сегодня на самом виду . Сильные бури разносят ядовитые вещества, а также огромное количество песка и соли по всему региону, уничтожая сельхозкультуры и нанося ущерб здоровью людей. Подробнее об острове Возрождения можно прочитать в статье: Самые страшные острова мира

0

Восстановление всего Аральского моря невозможно. Для этого потребовалось бы в четыре раза увеличить годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи по сравнению с нынешним средним показателем 13 км3. Единственным возможным средством могло бы стать сокращение орошения полей, на что уходит 92% забора воды. Однако четыре из пяти прежних советских республик в бассейне Аральского моря (за исключением Казахстана) намерены увеличить объемы полива сельхозугодий — в основном, чтобы прокормить растущее население.

0

В данной ситуации помог бы переход на менее влаголюбивые культуры, например замена хлопчатника озимой пшеницей, однако две главные водопотребляющие страны региона — Узбекистан и Туркменистан — намерены продолжать выращивать именно хлопок для продажи за рубеж. Можно было бы также значительно усовершенствовать существующие оросительные каналы: многие из них представляют собой обыкновенные траншеи, через стенки которых просачивается и уходит в песок огромное количество воды. Модернизация всей системы орошения помогла бы ежегодно сберегать порядка 12 км3 воды, однако обошлась бы в $16 млрд.

0

В рамках проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря» (РРССАМ) в 2003—2005 годах Казахстан построил от полуострова Кокарал до устья Сырдарьи Кокаральскую дамбу с гидротехническим затвором (который позволяет пропускать лишнюю воду для регулирования уровня водоема), отгородившую Малый Арал от остальной части (Большого Арала). Благодаря этому сток Сырдарьи скапливается в Малом Арале, уровень воды здесь вырос до 42 м абс., солёность уменьшилась, что позволяет разводить здесь некоторые промысловые сорта рыб. В 2007 году улов рыбы в Малом Арале составил 1910 тонн, из них на долю камбалы приходится 640 тонн, остальное — пресноводные виды (сазан, жерех, судак, лещ, сом) .

0

Предполагается, что к 2012 году улов рыбы в Малом Арале достигнет 10 тысяч тонн (в 1980-е во всём Аральском море вылавливалось около 60 тысяч тонн). Длина Кокаральской дамбы составляет 17 км, высота 6 м, ширина 300 м. Стоимость работ первой фазы проекта РРССАМ составила $85,79 млн ($65,5 млн приходится на заем Всемирного банка, остальные средства выделены из республиканского бюджета Казахстана). Предполагается, что водой будет покрыта территория площадью 870 квадратных км, и это позволит восстановить флору и фауну Приаралья. В Аральске ныне функционирует рыбоперерабытывающий комбинат «Камбала Балык» (производительность 300 тонн в год), расположенный на месте бывшего хлебозавода. В 2008 году планируется открыть в Аральском районе два рыбоперерабатывающих комбината: «Атамекен Холдинг» (проектная производительность 8000 тонн в год) в Аральске и «Камбаш Балык» (250 тонн в год) в Камышлыбаше.

0

Развивается рыбный промысел и в дельте Сырдарьи. На протоке Сырдарьи — Караозеке построено новое гидротехническое сооружение пропускной способностью более 300 кубометров воды в секунду (Аклакский гидроузел), благодаря чему появилась возможность обводнить озерные системы, вмещающие в себя более полутора миллиардов кубометров воды. На 2008 год общая площадь озер составляет более 50 тысяч гектаров (предполагается её увеличение до 80 тысяч гектаров), количество озёр в области увеличилось со 130 до 213. В рамках реализации второй фазы проекта РРССАМ в 2010—2015 годах планируется построить плотину с гидроузлом в северной части Малого Арала, отделить залив Сарышыганак и заполнить его водой по специально прорытому каналу из устья Сырдарьи, доведя уровень воды в нём до 46 м абс [10]. От залива предполагается построить судоходный канал к порту Аральск (ширина канала по дну составит 100 м, длина 23 км). Для обеспечения транспортной связи между Аральском и комплексом сооружений в заливе Сарышыганак проект предусматривает строительство автодороги V категории протяженностью около 50 км и шириной 8 м параллельно бывшей береговой линии Аральского моря.

0

Печальную судьбу Арала начинают повторять другие крупные водоемы мира — в первую очередь озеро Чад в Центральной Африке и озеро Солтон-Си на юге американского штата Калифорния. Мертвая рыба тилапия устилает берега, а из-за неумеренного забора воды для орошения полей вода в нем становится все солонее. Рассматриваются различные планы по опреснению этого озера. В результате бурного развития орошения с 1960-х гг. озеро Чад в Африке уменьшилось до 1/10 своих прежних размеров. Фермеры, пастухи и местные жители из четырех прилегающих к озеру стран нередко яростно сражаются между собой за остатки воды (внизу справа, голубой цвет), а глубина озера составляет сегодня всего лишь 1,5 м. Опыт, связанный с потерей, а затем с частичным восстановлением Аральского моря, может пойти всем на пользу. На снимке озеро Чад в 1972 и в 2008

- Армагеддон для Америки близок

- История подводной лодки «Комсомолец»

- Пять самых тяжелых техногенных катастроф в СССР

- 7 самых страшных космических катастроф

- Полёт «всадника без головы»

Метки: СССР аральское гибель катастрофа море причины экология

Любите повспоминать, как всё было раньше? Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:

Решение проблемы

Решение проблемы соленого озера может занять десятилетия. После распада СССР был создан Международный Фонд Спасения Арала. Проекты, которые он разрабатывал, поддержал Мировой Банк. Их главные задачи:

- разработка стратегий по эффективному применению воды;

- мониторинг ситуации;

- борьба с безработицей и заболеваемостью в пострадавших регионах.

Хотя программы имеют достаточное финансирование, они продвигаются медленно. Чтобы полностью восстановить соленое озеро, требуется в 4 раза повысить уровень годового притока вод от рек. Единственное решение этой проблемы – сократить орошение полей, т.к. на них уходит 92% изъятой жидкости. Бывшие советские республики (кроме Казахстана) действуют в обратном направлении – они увеличивают объем полива, усугубляя проблему. В такой ситуации помог бы переход с выращивания хлопчатника на культуры, которым требуется меньше влаги (озимая пшеница). Но Узбекистан и Туркменистан не принимают этот план, т.к. являются главными экспортерами хлопка в мире. Улучшить ситуацию могла бы модернизация каналов для повышения эффективности орошения, но для этого не выделяют средства.

Казахстан к 2005 г. построил дамбу. Благодаря этому жидкость из реки скапливается в водоеме, за счет чего уровень воды возрос, а соленость уменьшилась. Теперь в Малом Арале можно снова разводить рыб. В 2007 г. улов составил почти 2000 т.

Экологическая катастрофа Аральского моря является примером бездумного вмешательства человека и его хозяйственной деятельности в природу, что привело к необратимым последствиям. Трагедия с одним из крупнейших водоемов на планете – урок для всего человечества.

Проблема Арала и Приаралья: вчера и сегодня

Исходя из существующих условий, с первых дней независимости непосредственно под руководством Президента И. А. Каримова правительство страны обратило основное внимание на создание благоприятных условий для обеспечения охраны труда и здоровья. Основная цель экологической политики Республики Узбекистан в этом направлении — охрана природы и рациональное использование природных ресурсов, поддержка социально-экологических отношений между природой и обществом для обеспечения безопасной для жизни и здоровья человека экологической среды.

В советский период в результате стратегии развития государства и командно-административной политики “Центра”, ошибочные подходы к развитию и размещению производительных сил стали причиной критической экологической ситуации в Узбекистане во второй половине ХХ века. Проведение экономической политики, основанной на идеологии КПСС, привело к хлопковой монокультуре, нанесло ущерб природе и жизни людей, явилось причиной высыхания Аральского моря, загрязнения водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи, а также орошаемых земель.

За сорок лет площадь акватории Аральского моря сократилась более чем в 7 раз, объем воды уменьшился в 13 раз [1, 21.09.2010. https://www.press-service.uz]. Засоление воды достигло в западной части моря 110–112 г/л, а в восточной 280 г/л. Море удалилось от берега на 120–200 км. На дне высохшего моря образовалась засоленная долина, общая территория которой составляет 45 тыс. кв. км. Вследствие кризиса водная поверхность озер сократилась со 100 тыс. га на 50 %, камышовые заросли со 120 тысяч гектаров до 15–20 тыс. га, тугаи с 300 тыс. га до 125 га [2, с. 65]. В результате высыхания Аральского моря и резкого повышения уровня его засоленности из 32 видов рыб, существовавших в море в 60-е годы, в настоящее время осталось только 6 видов [3, с. 5].

Ежегодно со дна высыхающего Аральского моря поднимается в воздух и перемещается под воздействием сильных ветров до 75 млн. тонн солевых и пылевых песков [4, с. 14]. Большая часть этих песков содержит в себе соли сульфата и хлорида, которые, распространяясь на большие расстояния, оказывают вредное воздействие на здоровье человека, загрязняют водные ресурсы и снижают плодородие почвы.

Высыхание Аральского моря привело к возникновению постоянно действующей экологической опасности и отрицательному воздействию на качество жизни и здоровье всего населения Приаральского региона. Под влиянием Аральского кризиса в Приаральском регионе в последнее время значительно сократилась площадь лугов и из-за снижения плодородия почвы было потеряно более 100 тысяч рабочих мест, что привело к потере источников дохода для большинства семей и хозяйств региона. В частности, можно отметить, что уровень безработицы в Муйнакском и Шуманайском районах Республики Каракалпакстан, Багатском, Ханкинском и Кушкупирском районах Хорезмского вилоята превышает средние показатели по республике (более 5 %) [5, с. 8].

В последнее время среди населения Нижнеамударьинского региона отмечается распространение среди женщин таких болезней как анемия, рак, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ежегодно в среднем 500 человек заболевает туберкулезом [6, с. 65]. Если в стране уровень официально зарегистрированных больных туберкулезом составляет 67,5 человек на каждые 100 тысяч населения, то в Каракалпакстане данный показатель составляет 135,5 человек [7, с. 3]. В результате острого ухудшения экологической ситуации в Приаралье в Каракалпакстане в первые десятилетия независимости отмечалось двукратное повышение уровня онкологических заболеваний детей. В данный период ежегодно более тысячи человек сталкивались с онкологическими заболеваниями [8, с. 105].

Низкое качество питьевой воды в регионе вызвало повышение уровня инфекционных и острых желудочно-кишечных заболеваний. Уровень заболеваний в Каракалпакстане на 11,2 % выше среднего показателя по Узбекистану [9, с. 94]. В настоящее время наблюдается целый ряд проблем и трудностей в развитии отраслей агропромышленного комплекса Приаралья. Прибыль с одного гектара орошаемых земель в данном регионе в 2 раза ниже среднего показателя по Узбекистану [10, с. 49].

Не зря Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов с высоких трибун престижных, авторитетных международных организаций, в частности с трибуны ООН (1993, 1995, 2000, 2010 годы) обращал внимание ООН и других специализированных организаций на проблемы Аральского моря и Приаралья. В результате этих усилий некоторые зарубежные фонды, организации с первых лет независимости обратили серьёзное внимание на экологическую катастрофу Приаралья.

Известно, что в январе 1994 г. руководителями Центральноазиатских государств была утверждена программа «ПБАМ-1». В рамках данной программы запланировано проведение работ в 2 этапа, привлечение средств в объёме 30 млн. долларов США на начальный этап продолжительностью 3–5 лет, 500–700 млн. долларов США на второй этап [11, с. 2010–05–17–12–51–57/asbp-1]. В результате привлечения иностранных средств в объёме 47,7 млн. долларов США в качестве грантов от международных организаций и доноров, и 278 млн. долларов США [12, www.unece.org] (в займы), для осуществления программы “ПБАМ-1”, и достигнутых успехов улучшилась и экологическая, и социальная ситуация в регионе.

В октябре 2002 г. на встрече руководителей Центральноазиатских государств в городе Душанбе была принята «Программа конкретных действий, намеченная на 2003–2010 годы, по улучшению социально-экономического и экологического положения бассейна Аральского моря» (ПБАМ-2) [13, https://www.aral.uz]. В 2003–2009 годах ИК МФСА было привлечено средств в объёме 7030 тысяч долларов США для осуществления проектов в рамках «ПБАМ-2» [14, https://ec-ifas.org/index.php/ru]. Эти проекты были направлены на повышение потенциала комплекса бассейнов водного хозяйства и улучшение управления водными ресурсами региона.

В 2010 г. проводилась работа над разработкой «Программы действий на 2011–2015 годы по оказанию помощи государствам бассейна Аральского моря» (ПБАМ-3). В декабре 2010 г. на заседании в Алма-Ате, международные организации и страны-доноры изъявили готовность поддержать программу. Программа действует в 4-х направлениях: совместное управление водными ресурсами, экологическое направление, социально-экономическое направление и усовершенствование институционально-правовых механизмов.

Таким образом, со стороны государства делается очень много для оздоровления экологии Узбекистана, в том числе и в международном контексте. Экологическая концепция развития Узбекистана находит поддержку многих престижных организаций мира.

В месте с тем надо отметить, что обеспечение экологической безопасности Республики Узбекистан непосредственно связано с проблемами обеспечения экологической устойчивости в Центральноазиатском регионе, таких как совместное пользование водными ресурсами, ликвидация трансграничных проблем загрязнения окружающей среды, ликвидация последствий Аральской трагедии и экологическое оздоровление бассейна Аральского моря. В этом плане необходимо принять меры по применению международных правовых механизмов в решении вышеуказанных трансграничных экологических проблем государств данного региона.

Несмотря на то, что сегодня принимаются меры по сохранению уровня воды в Арале, пуск воды в море осуществляется отсталыми методами. Нехватка воды в Приаралье наносит большой вред народному хозяйству. А это является причиной ухудшения жизни населения, живущего на этой территории.

Действия правительства Таджикистана по возрождению проекта Рогунской ГЭС поставило под опасность население всего региона. Строительство крупного гидросооружения вместимостью несколько десятков кубометров воды на территории с высокой сейсмической активностью, подобно Рогунской ГЭС, приведёт к возникновению опасной ситуации, в этом случае прорыв воды в одном месте превратится в огромный селевой поток, который невозможно будет остановить. Даже при условии отсутствия сейсмической опасности намечаемый режим работы Рогунской ГЭС станет причиной ухудшения условий жизни многомиллионного населения, проживающего в нижнем течении Амударьи. В этом случае минерализация воды в Амударье возрастет в два раза, резко снизится её течение в период вегетации.

Принимая во внимание факт совместного пользования водными ресурсами в целях обеспечения экологической безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе, важное значение совместного решения трансграничных проблем охраны окружающей среды, учитывая претензии, предъявляемые специалистами и экспертами по поводу «возможной опасности, которая угрожает населению региона, вследствие возрождения правительством Таджикистана проекта Рогунской ГЭС», необходимо принять меры для решения данной проблемы на основе международных правовых норм. В этом плане необходимо, разработать на последующие годы планы мероприятий по решению экологических проблем региона, основанные на комплексно-системном подходе, обеспечить приоритет экологических проблем в системе межгосударственных взаимоотношений.

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на пленарном заседании Саммита ООН «Цели развития тысячелетия». 21.09.2010. https://www.press-service.uz/ru/news/show/vistupleniya.

3. Гордеев Г. Трагедия Аральского моря // Тайны ХХ века, 2008. — № 24. — С. 5.

4. Текуший архив ПМГ ГЕФ (далее ТАПМГГЭФ). Национальная Стратегия Программы малых грантов Глобального Экологического Фонда в Узбекистане. — Ташкент, 2008. — С. 14.

5. Экология хабарномаси. — Тошкент, 2008. — № 9. — Б. 8

6. Хюфлер Ф., Новицкий З. Зелёный щит осушенного дна Арала. — Ташкент, 2003. — С.65.

7. Текуший архив Регионального исследовательского центра Республики Каракалпакстан (ТАГИЦРК): Современное состояние экологической обстановки в Республике Каракалпакстан (На материалах социологического исследование). — Нукус. — 2009. 31 янв. — С.3.

8. Вестник ККО АН РУз. — Нукус, 1999. — № 6. — С. 105.

9. Популярная экологическая энциклопедия Республики Узбекистан. Т.1. — Ташкент, 2008. -С. 94.

10. Мамадалиев Ш. П. Агропромышленный комплекс Приаралья в условиях экологического неблагополучия: состояние и перспективы // Вестник ККО АН РУз. — Нукус, 2007. — № 1. — С. 49.

Источник