Аральское море

| Страны |  Казахстан Казахстан  Узбекистан Узбекистан |

| Высота над уровнем моря | 26,5—42 (изначально — 53,4) м |

| Длина | 290 (изначально — 426) км |

| Ширина | 284 км |

| Площадь | 13 900 (изначально — 67 499) км² |

| Объём | 75 (изначально — 1089) км³ |

| Наибольшая глубина | 69 м |

| Тип минерализации | Малый Арал — преимущественно солоноватоводный; Большой Арал — гипергалинный |

| Солёность | 9—200 (изначальная в среднем 10) ‰ |

| Прозрачность | 25 м |

| Площадь водосбора | 1 800 000 км² |

| Впадающие реки | Амударья, Сырдарья |

| Вытекающие реки | Нет |

| На картах |

Аральское море, Арал (каз. Арал теңізі , узб. Orol dengizi, Орол денгизи , каракалп. Aral ten’izi, Арал теңизи ) — бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов было четвёртым по величине озером мира.

Содержание

[править] География

Площадь бассейна Аральского моря составляет около 1,8 млн км². До начала 1960-х годов оно было четвёртым по величине озером мира, уступая лишь Каспийскому морю, Великим Американским озёрам и озеру Виктория. Его площадь составляла 67 499 км², объём — 1089 км³. Впадина, которую заполняет Аральское море, состоит из нескольких меньших, с разной площадью и глубиной. Вытянутый с запада на восток остров Кокарал разделял водоём на две неравновеликие части: Малый Арал и Большой Арал. На долю Малого моря приходилось 6118 км² и 82 км³, на долю Большого — 61 381 км² и 1007 км³. Максимальная глубина достигала 69 м, высота над уровнем моря — 53,4 м. Прозрачность воды — до 25 м [1] .

Климат Аральского моря засушливый, континентальный в северной части и субтропический в южной. Лето длинное и жаркое, со средней температурой июля 26—33°С [1] . Зимой на территорию моря проникают холодные воздушные массы, вызывая существенное снижение температуры. Средняя температура января на севере Арала — -10. -15°С, на юге местами выше 0°С [1] . Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 20—120 мм [1] .

Аральское море питалось водами двух крупных среднеазиатских рек — Амударьи и Сырдарьи. Амударья впадала в южную часть моря, Сырдарья — в северо-восточную, в пролив Берга. Обе реки берут начало в горных районах, где целиком, за счёт таяния снега и ледников, формируется весь их поток. Объём стока претерпевает значительные изменения на протяжении года, достигая максимума во второй половине весны и летом. В результате естественных водных потерь на испарение и фильтрацию до Аральского моря доходит только его часть. Хозяйственная деятельность человека привела к тому, что в настоящее время большая часть стока Амударьи и Сырдарьи используется в сельскохозяйственных целях, в частности, для орошения. В первой половине XX века в Аральское море поступало в среднем 56 км³ воды в год, в том числе от грунтовых вод и атмосферных осадков.

На Аральском море было около 1100 островов площадью более 1 га [1] , самые крупные из которых — Кокарал, Возрождения, Барсакельмес, Лазарева, Толмачёва, Кендырли и Уялы. На юго-востоке находился Акпеткинский архипелаг, состоявший из множества мелких островков.

В Малом Арале выделяются заливы Шевченко, Бутакова и Сарышыганак. Большой Арал подразделяется на глубоководную западную часть, крупный восточный бассейн и небольшой залив Тущибас, ныне превратившийся в озеро. При высыхании Аральского моря такая структура котловины привела к разделению на отдельные, практически не связанные друг с другом водоёмы.

Большая часть акватории Аральского моря до начала усыхания была солоноватоводной со специфическими аборигенными солоноватоводными сообществами. Солёность в среднем составляла 10‰. В водоёме выделялись сильно опреснённые зоны, занимавшие области возле дельт Амударьи и Сырдарьи, и засоленные зоны, охватывавшие юго-восточную часть Арала. В глубинах Акпеткинского архипелага солёность местами превышала 50‰.

[править] Фауна

До начала высыхания в Аральском море обитало 20 видов рыб, и, без учёта простейших, более 150 видов свободноживущих беспозвоночных, в том числе 1 вид кишечнополостных, 12 видов ресничных червей, 58 видов коловраток, 10 видов малощетинковых червей, 7 видов веслоногих рачков, 15 видов гарпактицидов, 14 видов ветвистоусых рачков, 11 видов ракушковых рачков, 1 вид бокоплавов, 9 видов двустворчатых моллюсков и 3 вида брюхоногих моллюсков. В 1950-х—1970-х годах в Аральское море намеренно или случайно интродуцировали 12 видов рыб и 8 видов свободноживущих беспозвоночных. По мере увеличения солёности биоразнообразие Аральского моря снижалось. Первыми вымерли беспозвоночные и рыбы пресноводного происхождения. В 1971—1976 годах, когда солёность достигла 12—14‰, исчезли солоноватоводные виды пресноводного происхождения. В 1986—1989 годах, при повышении минерализации до 23—25‰, прекратили существование солоноватоводные виды каспийского происхождения. К концу 1980-х годов сохранились только широко эвригалинные виды. После строительства ряда гидротехнических сооружений в проливе Берга солёность Малого Арала начала постепенно снижаться, и фауна была частично восстановлена. Стали встречаться такие рыбы как белый амур (Ctenopharyngodon idella) и обыкновенный судак (Sander lucioperca).

Солёность Большого Арала после 1989 года начала быстро повышаться. К концу 1990-х Большое Аральское море превратилось в гипергалинный водоём с характерной для него фауной. В 1997 году солёность достигла 57‰. В 1998 году в западной части Большого моря ещё обитали 5 видов рыб: салака, камбала, атерина и 2 вида бычков. В 2002 году сохранились только камбала и атерина, в то время как в Восточном Арале рыбы уже не было. Окончательно в Западном Арале все рыбы вымерли в 2004 году.

Источник

Аральское море.

Облако тегов

Войти на сайт

Казахстан расположен в центральной части Евразии. Протяженность его границ составляет 12, 2 тысяч километров, 600 км из которых пролегают по Каспийскому морю. Природные и климатические условия Казахстана в значительной мере определяются его глубоким материковым расположением. Практически половину территории страны занимают пустыни и полупустыни, а четверть территории – степи. Высокогорные области занимают около 10 % территории. В Тянь-Шанских горах, которые находятся на юго-востоке Казахстана, расположена самая большая вершина страны – пик Хан-Тегри. Его высота достигает почти семи тысяч метров (6995м над уровнем моря).

Наличие таких вершин говорит о том, что эта горная система образовалась относительно недавно. И действительно, процесс образования Тянь-Шанских гор, который начался в неогене, продолжается и сейчас. Об этом свидетельствуют тектонические колебания земной коры (землетрясения). На юго-востоке, на границе Казахстана и Китая, расположен большой горный массив – Джунгарский Алатау, вершины которого покрыты ледниками.

На востоке расположена более древняя горная система – Алтайская. Средняя высота горных вершин здесь от 2500 до 3500 метров, а наивысшая точка достигает высоты 4506 м.

Казахстан занимает огромную площадь и поэтому граничит с регионами, которые сильно отличаются по своим климатическим условиям: с Западно-Сибирской низменностью на севере страны и с Центральной Азией – на юге. Под воздействием холодных и теплых воздушных масс сформировался резко континентальный климат Казахстана, который характеризуется жарким летом, холодными зимами, большими сезонными и суточными перепадами температур, а также неравномерным распределением осадков.

Гидрография Казахстана представлена множеством рек и озер. В число озер Казахстана входит и Аральское море, которое еще недавно было на третьем месте среди самых больших озер мира. Но в результате изменений климата и хозяйственной деятельности человека, количество водных артерий, которые питали Аральское море, резко сократилось. Реки Чу, Сары-Су, Талас больше не питают Аральское море, а поступление воды из Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи сильно уменьшилось. Сыр-Дарья и Чу относятся к крупнейшим рекам Казахстана, наряду с Иртышем, Тоболом, Уралом и Ишимом.

Флора Казахстана представлена шестью тысячами видов. Но их распределение по природным зонам неравномерно. На пустынную зону, которая занимает значительную часть территории Казахстана, приходится всего лишь 250 видов, которые приспособились к жизни в суровых пустынных условиях. В основном это травы, среди которых несколько видов полыней. Деревья представлены одним видом – черным саксаулом.

Степная растительность особенно разнообразна в весенний период, когда выпадает много дождей. В это время в степях расцветает множество эфемерных растений. Среди растительности лесных зон большие площади занимают хвойные (кедр, сосна, пихта).

Почвы Казахстана достаточно разнообразны, но большая часть площадей приходится на бедные песчаные и засоленные почвы. Для почвенных ресурсов Казахстана характерно ярко выраженное широтное зонирование. Черноземы локализованы на севере страны, а по мере продвижения на юг, переходят в каштановые грунты, затем в бурые почвы полупустынь, солончаки и песчаные пустынные почвы. К сожалению, варварское использование природных ресурсов Казахстана во времена Советского Союза, привело к разрушению почв. Примитивные методы земледелия, распахивание степей под посевы зерновых, послужили причиной эрозии грунтов и разрушения экосистем, которые существовали сотни лет.

Источник

Научная электронная библиотека

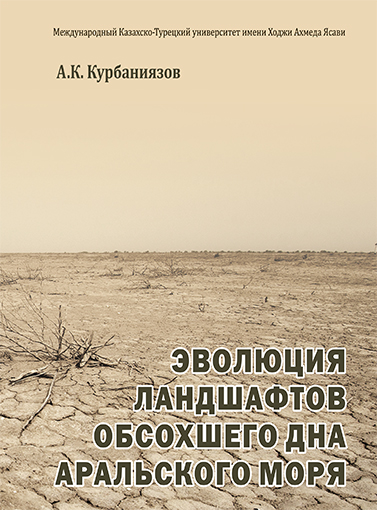

Курбаниязов А. К.,

1.1. История геологического развития Аральского моря

Обсохшее дно Аральского моря – это новая континентальная суша, где наблюдается становление и формирование первичных природных комплексов аридного типа. В этом процессе огромная роль принадлежит природным факторам, ибо именно они обусловливают зарождение и становление элементарных морфологических частей ландшафта пустынного характера. В связи с этим, глубокое изучение этого сложного природного преобразования позволяет определить свойства и характер формирующихся комплексов и процессов различного ранга и способствует разработке комплекса мероприятий по предотвращению развития негативных природных процессов и явлений.

Впадина Аральского моря возникла около 2,2–2,0 млн. лет назад в результате совместной деятельности экзогенных и эндогенных рельефообразуюших процессов. При этом ведущая роль в формировании рельефа впадины принадлежит экзогенным процессам, интенсивное развитие которых было предопределено тектоникой. Впадина Аральского моря приурочена к трем крупным структурам: Устюртской сениклизе, Арало-Кызылкумской системе линейных дислокаций и Восточно-Аральской впадине. Впадина была выработана в покровных сарматских и верхнеплиоценовых отложениях, слагающих ее борта и подстилающих глинах палеогена, образующих ее коренное ложе, в последующем перекрытое отложениями заирской свиты и более молодыми образованиями мощностью до 100–120 м. Впадина Арала – была выработана за относительно короткий промежуток времени между средним и поздним акчагылом. Отдельные ее участки были пееуглублены на 200–250 м. Скорость древних рельефообразующих процессов – дефляция и эррозии по-видимому были близки к современным, т.к. климат Средней Азии в акчаглыке оставался аридным. Сегодня, зная скорость дефляционного переуглубления обсохшего дна моря, составляющая 3–5 см/год,

можно приблизительно рассчитать время формирования самой впадины Арала. Первозданная впадина Арала по своим размерам

была значительна больше современной. На юге ее границу условно можно провести по широте Кунграт-Чимбай-Тахтакупыр. Здесь отмечается восстание кровли палеогена и распад единого контура на систему уходящих к югу и востоку эрозионных врезов. При такой реконструкции площадь впадин можно приблизительно оценить в 100000 км2 (современная площадь Арала на 1961 г. – 66085 км2). Если принять величину дефляционного переуглубления равную в среднем 150 м, то за период формирования из впадины было вынесено 0,15 км × 100000 км2 = 15000 км3. Объем воды в Аральском море до 1957 г. составлял 1075 км3. При расчете времени необходимого для выработки впадины глубиной 150 м можно опираться на скорость дефляционного переуглубления обсохшего дна Арала, определенная на полигонах и равная в среднем 4 см/год. Тогда время формирования котловины выдувания составит: 150 м / 0,04 м = 3750 лет, или приблизительно четыре тысячелетия, что в общем-то хорошо согласуется с литературными данными (Кесь, Маев, Рубанов). В дальнейшем она испытала несколько периодов обводнения и была на половину погребена наносами, мощностью до 90–120 м. На рубеже среднего и позднего акчагыла при ведущей роли экзогенных геологических процессов сформирован глубоко расчлененный рельеф, контролирующий развитие последних седиментационных бассейнов и во многом предопределивший современный геоморфологический облик Кызылкумов, Каракумов и Арало-Сарыкомышской низменности.

В позднем акчагыле впадина Арала впервые испытывает обводнение, занимая узкий, наиболее глубокий, Причинковый желоб, а восточнее вала Архангельского и наиболее пониженных участках палеодолин образовалось заливов и лагун.

В раннем апшероне значительная часть впадины Арала была осушена, позднеакчагыльские отложения по ее переферии подверглись частичному размыву.

Начало позднего апшерона ознаменовалась мощной трансгрессией Каспия, вторжением морских вод через Узбой и Сарыкамыш и Приаралье. Среднеапшеронский палео-Арал имел довольно высокий уровень стояния, приблизившийся к отметке +60 +65 м о чем свидетельствуют апшеронские известняки-ракушняки, залегающие на островах Лазарева и возрождения на отметках +60 м. Последовавший в конце эоплейстоцена региональный подъем юго-востока Туранской плиты привел к вытеснению озерно-морского бассейна и резкому сокращению Аральского водоема. В Приаралье в это время происходило накопление аллювиально-озерных палевых глин и светло-желтых полевошпато-кварцевых песков. К этому

времени следует отнести выработку абразивной террасы на восточном чинке Устюрта, обнаруженной Ю.М. Клейнером и В.И. Кравчуком на абсолютных отметках 70 +73 м. В последующим впадина Арала неоднократное частично или полностью высыхало и заполнялось водой. По мнению А.С. Кесь развитие Арала в раннем и среднем плейстоцене происходило субаэральных условиях. Первично аккумулятивная эоплейстоценовая поверхность подверглась интенсивному эоловому преобразованию, выразившемуся в образовании глубоко расчлененного грядового-ячеистого рельефа. Центральная часть и предчинковый желоб на несколько десятков метров был переуглублен дефляцией. Об этом свидетельствует глубокое вложение верхнеплейстоцен-голоценового аллювия Амударьи в исходную атынакольскую поверхность.

В позднем плейстоцене с поворотом Амударьи на север в сторону Арало-Сарыкамышской низменности наступил второй этап истории Приаралья. Чуть позже голоцене начала формироваться Акчадарьинская аллювиально-озерная равнина. Помимо Амударьи сюда стекали воды Сырдарьи, Зеравшана, Чу с Сарысу, Иргиза, а возможно и Тургая. Реки обводняли все впадины и низины и постепенно заполняли их своими наносами, выравнивая рельеф. Мощность молодых отложений достигает 80–140 м во впадинах и до 40–60 м между ними. Освободившаяся от основной массы наносов, Аральская впадина начинает принимать все принесенные рекой рыхлые породы. Так были сформированы аллювиально-дельтовые равнины: Акчадарьинская, Присарыкамышская, Южная часть Приаральской дельты Амударьи и Кызыл-Ордынская или Жанадарьинско-Сырдарьинская. Их отложения ограничили Аральскую впадину с юга и востока.

История Аральского моря, по справедливому замечанию А.В. Шнитникова (1983) есть история его трансгрессии и регрессии. В работах А.С. Кесь (1991 г.), М.Э. Мурзаева (1991 г.), И.В. Рубанова (1978, 1980, 1982, 1984, 1987 гг.), Е.Г. Маева, С.А. Маевой, С.Д. Николаева (1983), С.М. Маевой, Е.Г. Маева (1991) восстановлены основные этапы голоценовой истории Арала, охватывающее последние 5 тысяч лет.

Регрессивные же стадии, когда уровень опускался ниже +53 м устанавливаются последам древних затопленных береговых линий в рельефе дна Арала, по присутствию мелководных осадков в строении толщи его донных отложений.

Из 9 трансгрессивно-регрессивных циклов С.А. Маева, Е.Г. Маевой (1991 г.) можно согласиться лишь начиная с древне-аральской трансгрессии произошедшей около 2600–3000 лет назад и прослеженная нами в пределах обсохшего дна севернее линии древних берегов и баров Уялы, Кендерли и Толмачева и Шурфом № 14 вскрыты каздиомные слои мощностью 1,24 м залегающие непосредственно на эоплестоцене. Подошва этих отложений находится на абс. отм. +38,1 м. Аналогичное карта наблюдается и северо-восточнее банки Обручева, где в шурфах П-8 и П-9 подошва морских отложений с кардиум эдули, перекрывающих здесь погребенные аллювиально-дельтовые отложения Амударьи, залегает на отметках +37 +38 м, а подошва амуарьинского аллювия на отметках близких к +32 +33 м. Полученные данные на длительное существование Арала на низких отметках, непревышающих +31 +38 м до рубежа пересох а вскоре воды Амударьи преставили доходить до Сарыкамыша. Около 3–2,5 тыс. лет назад происходит древнеаральская тресгрессия оставившая свои следы в виде террасы на отметках +58 +60 м. На островах Акпетканского архипелага они представлены осветленными премытыми эоплейстоценовыми песками мощностью до 1,0 м редкой ракушей кардиомов. Трансгрессирующее море практически полностьб обродировало поверхность останцов, создав низкий плоский рельеф (+58, 60 м) будущих островов Акпеткиннского архипелага.

Древнеаральская трансгрессия сменилась глубокой регрессией, уровень моря упал до отметок близких к +30, 32 м. По данным С.А. Маева, Е.Г. Маевой она произошла 1500 ± 140 лет и названа Оксийской. Море отступило на запад и сохранилось лишь пр. (1983) ед. (1983) чинковом желобе, а центральная часть превратилась в густо заросшее тростниками и камышом мелководье. С оксийской регрессией авторы связывают прослои торфообразной органики и накопление гипса и мирабелитов и донных отложениях (С.А. Маев, Е.Г. Маев, И.В. Рубанов). Кристаллизация мирабилита могла наступить при снижении уровня моря на 20 м (+33 м абс. отм.)и увеличении общей солености до 70 г-л. Мирабилит и гипс залегает на глубине 0,4–1,5 м, максимальная вскрытая мощность 0,5–0,6 м, общая площадь распространения залежей около 2000 км2.

Первое сообщение об Оскийском болоте содержится в работе В.В. Бартольда. Работы по исторической географии том III М.: Наука, 1965 г. Со ссылкой на описание историка 1 у в. Аммина Марцеллина.

Вслед за оксийской регрессией около 1200 лет назад началась новоаральская трансгрессия (Маев, Маева, 1991).В период этой последней трансгрессии уровень Арала с незначительными колебаниями находился на отметках +50, +54 м. Но в отдельные периоды, связанные с прорывами Амударьи и Сарыкамыш Арал понижал свой уровень до +34, +38 и +45 м.

Полученные данные позволяют уточнить характер развития новоаральской трансгрессии, где намечаются две стадии: – ранняя и поздняя.

Первая характеризуется подъемом уровня Арала и относительно длительным его стоянием сначала на отметках +38, +42, а затем +48, +50 м. Установлено далекое внедрение на север на расстояние 60–70 км русел Коксу и Кокдарьи. Кровля аллювиально-дельтовых отложений погребена под маломощными морскими отложениями (0,5–1,0 м) и залегает на отметках +38, +42 м. Палеорусло Тагызаркан после разворота на север четко морфологически выражено до абс. отметки +42 м. Далее оно переходит в слабо выраженное долинообразное понижение, огибающее урочище Толмачева с юга-запада и еще на расстоянии 5–6 км в виде мокрых солончаков прослеживается на север до абс. отм. +39 м.

Бары Уялы, Кендерли и Толмачева, вытянутые цепью с северо-востока на юго-запад фиксируют древнюю береговую линию Арала при стоянии моря на отметках +48, +50 м.

Поздняя или последняя стадия развития новоаральской трансгресии начинается с XVII в., когда Амударья полностью стала впадать в Арал. Как отмечает А.С. Кесь (1991 г.) уровень Арала в последние века до 1961 года в среднем колебался между отметками +50 и +53 м в связи с чередованием многоводных и засушливых лет.

Таким образом в 1961 г. Завершилось естественное развитие Аральского моря и последующее отступление моря можно назвать периодом катастрофической техногенной регрессии. Когда за 33 года уровень упал с отметки +53 до 36,89 м. Причина Аральского кризиса заключается в игнорировании законов природы и экономики, проявившегося в беспредельной эксплуатации водных и других ресурсов.

Заглядывая в недалекое геологическое прошлое можно предсказать путь развития впадины Арала, когда вновь превращается в очаг мощного выдувания. Рыхлый терригенный материал с высоким содержанием солей подхваченный пыльными бурями, обрушивается на оазисы Приаралья и Хорезма.

Источник