- Соловки

- Где находятся Соловки?

- Как добраться до Соловков?

- Состав Соловецкого архипелага

- Достопримечательности Соловков

- История Соловков

- Отели на Соловках

- Отзывы о Соловках

- Острова Соловецкого архипелага

- Большой Соловецкий остров

- Большой и Малый Заяцкие острова

- Соловецкие острова в истории

- Остров Анзер

- Как добраться

- Советы

Соловки

Одно из самых популярных туристических направлений севера европейской части России — Соловецкие острова . Путешественники едут на Соловки самостоятельно и организованными групповыми турами, исключительно на острова или комбинируя с другими достопримечательностями, по воздуху и по морю, на маленьких теплоходиках и на больших круизных лайнерах.

Чем же привлекают Соловки? Разнообразием и насыщенностью. Удивительная северная природа и запоминающиеся пейзажи сочетаются здесь с живой историей, открывающейся на каждом шагу, а одно из самых «намоленных» мест русского православия теперь неотделимо от страшных тюремно-лагерных времен. Значение Соловков признано междародно: Соловецкий историко-культурный комплекс в 1992 г. внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многие туристы замечают особое притяжение Соловков, однажды там побывав, время от времени возвращаются на острова. Для этого феномена даже придумано специальное слово: они «осоловели».

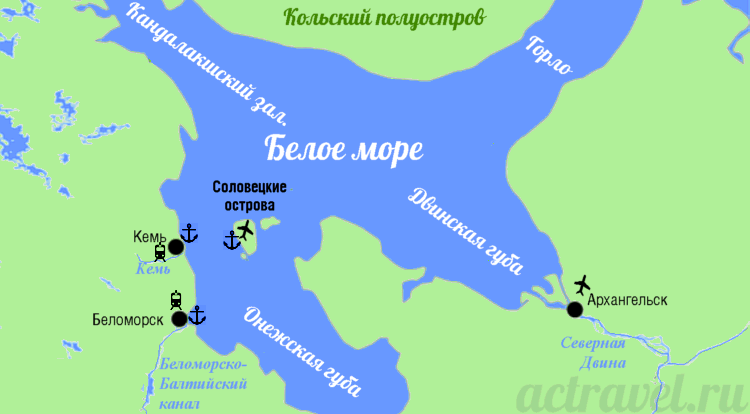

Где находятся Соловки?

Соловецкий архипелаг лежит в Белом море на выходе из Онежской губы практически на равном расстоянии от обоих ее берегов — Кемского берега и Онежского полуострова.

Как добраться до Соловков?

На Соловецкие острова есть два пути: по морю и по воздуху.

Тамарин причал Большого Соловецкого острова в состоянии принимать достаточно крупные суда. Регулярное морское сообщение с материком осуществляется с двумя портами Кемского берега: с Кемью (а вернее, ее пригородным поселком Рабочеостровск) и с Беломорском. От Кеми 2—2,5 часов, от Беломорска 3,5—4.

И Беломорск, и Кемь — железнодорожные станции на пути следования поездов Москва — Мурманск.

К приезду на Соловки президента Путина в 2001 г. была обновлена взлетно-посадочная полоса аэропорта поселка Соловецкий и в настоящее время острова надежно связаны с материком регулярными авиаперевозками, зависящими только от погодных условий. Наиболее популярны рейсы из Архангельска (50 мин.), из Москвы и Петрозаводска. Из Москвы и Санкт-Петербурга возможно заказать частные перелеты «авиатакси».

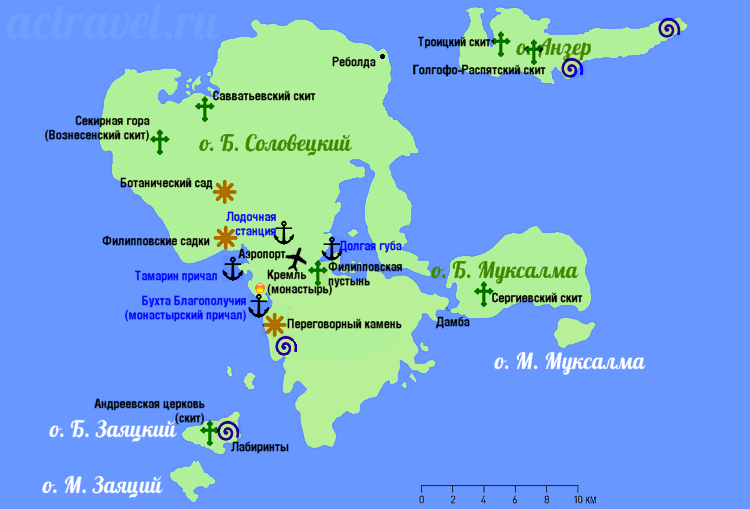

Состав Соловецкого архипелага

Главный остров Соловков — Большой Соловецкий площадью 246 км 2 . Именно на нем расположен Кремль (монастырь) и поселок Соловецкий. Остров покрыт сетью из множества озер, часть из которых объединена в озерно-канальную систему. Остров лесистый, деревья хвойных и широколиственных пород.

Второй по величине остров архипелага — Анзерский (или кратко Анзер), лежащий к северо-востоку от Соловецкого. В настоящее время он, практически, полностью находится «под властью» монастырских скитов. Туристы попадают на него только в ходе паломнических посещений, благословленных монастырским начальством.

К востоку от Соловецкого острова находятся два небольших острова: Большая и Малая Муксалма, а к западу — Большой и Малый Заяцкие острова. В архипелаг входит также более сотни малых островков.

Достопримечательности Соловков

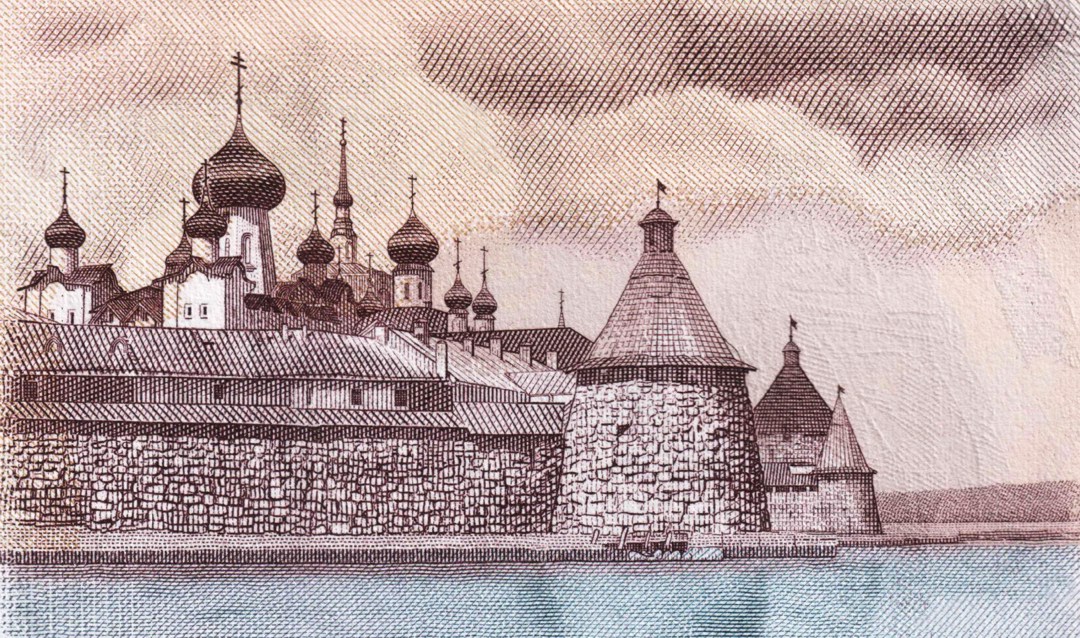

Безусловно, центральная достопримечательность Соловков — Кремль, то есть ставропигиальный мужской Спасо-Преображенский монастырь, крепость с валунными стенами и огромными башнями, сооруженная на берегу моря в бухте Благополучия.

И с обратной стороны у стен монастыря водная гладь — рукотворное Святое озеро.

На территории Кремля расположены центральный Преображенский собор, Успенская церковь с трапезной палатой, колокольня, надвратная Благовещенская, Никольская и Филипповская церковь. Кроме собственно монастыря, в Кремле действует музей.

В северной части острова на Секирной горе в 12 км от монастыря находится Секиро-Вознесенский скит с оригинальной церковью-маяком.

Ботанический сад, он же хутор Горка, он же Макарьевская пустынь, он же архимандритова дача расположен в укрытой от ветров ложбинке. Здесь выращивают и акклиматизируют необычные для европейского Севера растения.

Из гидротехнических сооружений островов заслуживают особого внимания система каналов, связывающая озера, валунная дамба, соединяющая Соловецкий остров с Муксалмой, Филипповские садки — отгороженный морской заливчик, приспособленный для хранения живой рыбы.

Экскурсоводы расскажут подробнее про скиты и часовни, небольшие музеи, исторические и природные памятники и пр.

Остров Анзер знаменит строгими скитами.

На Заяцком острове совершенно отличная от Большого Соловецкого природа, загадочные древние лабиринты и Андреевская церковь, возведенная Петром I.

История Соловков

Нынешний облик Соловецкий архипелаг, как и весь север Европы получил с отступлением ледника 10 тыс. лет назад. Постепенно земли, освобожнающиеся ото льда, осваиваются человеком.

Соловецкие острова в тихую погоду достаточно легко достижимы на лодке со стороны Кеми, переходя от островка к островку, через Кемские шхеры и архипелаг Кузова, можно попасть на Соловки, поэтому острова были освоены достаточно давно.

Вероятно, первыми людьми на Соловках были представители той же культуры охотников и собирателей, что распространялась по северу современной Норвегии и Финляндии. На островах в изобилии водилась нерпа, можно предположить, что Соловки служили охотничьими угодьями с сезонными поселениями.

На Анзере, Большом Соловецком и, особенно, Большом Заяцком островах можно увидеть артефакты доисторического периода. Заяцкий остров просто покрыт лабиринтами, самый большой из которых составляет 25—27 м в диаметре. Назначение лабиринтов спорно, из множества гипотез наиболее правдоподобно выглядит связь с погребальным культом: душа умершего не должна найти выхода в мир живых. Хотя в самих лабиринтах останков, вроде бы, не найдено, в расположенных рядом каменных горках-пирамидках обнаружены обожженные останки человека и промысловых животных, датируемые 2—1,5 тысячелетием до н. э. Предполагается одновременность захоронений и лабиринтов, хотя ничто не говорит против более раннего или позднего сооружения лабиринтов.

В XI—XII вв. Поморье прочно входит в зону интересов Новгорода, на берегу Белого моря появляются русские поселения, постепенно складывается субэтнос поморов. Центрами русской экспансии становились православные монастыри. Вокруг отшельников, уходящих в дикие пустынные местности, собирались общины, оформлявшиеся со временем в монастыри, получавшие в свои владения окружающие деревни и промыслы. Частью именно такого процесса стало появление Соловецкого монастыря.

На Соловецкие острова в поисках пустынного житья прибыли монахи Савватий (ученик св. Кирилла Белозерского) и Герман. Савватий вскоре умер, а Герман нашел себе другого сопостника — Зосиму, к ним постепенно присоединились и другие братья и Зосима в 1436 г. стал первым игуменом новообразованного монастыря.

Монастырские стены возводились, как надежное фортификационное сооружение, так как монастырь в то время находился в зоне русско-шведских конфликтов. На те времена Соловки представляли собой современную и грозную крепость, прикрывавшую вход в Онежскую губу и далее в Онегу.

Период расцвета монастыря связан с именем еще одного игумена — св. Филиппа (Колычева), ставшего позже митрополитом Москосвским во времена Ивана Грозного.

Соловецким монахом, бежавшим из монастыря, был будущий патриарх-реформатор Никон.

При патриархе Никоне Соловецкий монастырь стал одним из важнейших центров сопротивления церковной реформе. Беспримерным моментом истории была восьмилетняя (1668—1676 гг.) военная осада регулярной царской армией собственного монастыря, не принявшего исправленных Никоном книг. Мощная крепость противостояла штурмам, подкопам и артиллерийским обстрелам, пока перебежчик не показал тайный путь. Монахи были жестоко казнены или отправлены в ссылку, а монастырь заселен новыми монахами с лояльной Украины.

В 1765 г. монастырь переходит под непосредственное подчинение Синоду (становится ставропигиальным).

Во время англо-русской Крымской войны, в 1854 г. монастырь выдержал обстрел английскими паровыми 60-пушечными фрегатами.

После русской революции монастырь был ликвидирован, на территории монастыря в 1923 г. расположили «лагерь принудительных работ», — знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), преобразованный позднее в 1937 г. в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН).

Тюрьма расформирована в 1939 г., вероятно, из-за начавшейся советско-финской «зимней» войны.

Во время Великой Отечественной войны, с 1942 по октябрь 1945 г. на Соловках базировалась часть школы юнг, готовившая юношей к боевым действиям в составе Северного флота.

Соловецкий музей был создан в 1967 г. Монастырь — в 1990 г.

Отели на Соловках

- Зеленая деревня

- Причал

- Приют

- Соло

- Соловки

- Соловки-Отель

Уважаемые Господа!

Мы не всегда успеваем публиковать на нашем сайте описания всех отелей, с которыми мы работаем. За подробностями обращайтесь к вашему менеджеру по тел. +7 495 740-29-89

Отзывы о Соловках

Оставайтесь на связи

Забронировать тур, либо уточнить необходимую информацию вы можете у ваших менеджеров: тел.: +7 495 740-29-89,

e-mail: ac@actravel.ru

Наталья Нере́тина

директор отдела продаж

тел.: +7 929 910-90-60

Иван Щенников

менеджер по туризму

тел.: +7 926 384-99-44

Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать

Иван Бунин

Мы в реестре туроператоров

ООО «АС-тревел»

РТО 001262

Источник

Острова Соловецкого архипелага

В расположенный в Белом море Соловецкий архипелаг входят шесть крупных и более ста маленьких островов. Соловецкие острова, или Соловки являются особо охраняемой территорией — это Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, который в 1992 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Путешествие на Соловки начинается с Большого Соловецкого острова, куда причаливают все суда и приземляются самолёты с Большой земли.

Большой Соловецкий остров

Остров не зря называется Большим — он действительно самый крупный в архипелаге: его площадь — 246 кв. км. Здесь расположен посёлок Соловецкий, аэропорт Соловки и жемчужина Русского Севера — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.

Монастырь и образовавшийся вокруг него посёлок находятся в юго-западной части острова. К северу, между озёрами Нижний Перт и Пустынное расположен ботанический сад, основанный в 1822 году архимандритом Макарием. Площадь сада — 5 га. Здесь произрастает более 30 видов древесных растений и около 500 видов декоративных, лекарственных и кормовых культур.

В посёлке, помимо монастыря, есть и другие достопримечательности: Морской музей, музей ГУЛАГа, Павильон юнги Северного флота. Да и сама северная природа архипелага — сама по себе достопримечательность. Большой Соловецкий остров испещрён озёрами, в одном лишь посёлке их два — Святое и Банное.

Большой Соловецкий остров на востоке соединён дамбой с островом Большая Муксалма. На юго-запад от главного Соловецкого находятся Заяцкие острова, а на северо-востоке остров Анзер.

Большой и Малый Заяцкие острова

От Соловецкого до Заяцких островов всего два с половиной километра. Добираются до них обычно из бухты Благополучия, от стен монастыря. Катер выходит из гавани и, беря курс на юг, огибает вытянутую цепь небольших возвышенных островков (их всего пять, наибольший из них — Парусный). Каких-нибудь полчаса — и вы уже у Заяцкой пристани, прикрытой от натиска моря кладкой из крупных валунов.

Зайцы, Зайчики, как их называют на Соловках, — пятый и шестой острова Соловецкого архипелага площадью 1,25 и 1,02 кв. км соответственно. Оба острова расположены рядом, отделенные один от другого лишь узким проливом.

Почва Заяцких островов каменистая. Бессчетное количество валунов самой разнообразной формы и размеров разбросано по островам. Здесь нет озёр, болот, пашен. Предполагают, что когда-то на острове были два-три озера, но потом их затянуло торфяным покровом, и ныне от них сохранились лишь слабо заметные овальные углубления.

В центральной части Большого Заяцкого острова возвышается гора Сопка — остатки мощной ледниковой морены. Это холм, почти лишенный растительного покрова и увенчанный на вершине грудами голых камней.

Через Заяцкие острова пролегал путь поморов, переправляющихся с одного берега Онежской губы на другой. В середине XVI века соловецкие монахи, оценив прекрасные качества Заяцкой гавани, где нет подводных камней, соорудили здесь каменную пристань и построили на берегу деревянную часовню и кельи со службами.

Соловецкие острова в истории

7 июня 1694 года Пётр I с небольшой свитой впервые прибыл на Соловецкие острова из Архангельска. В память об этом событии у стен монастыря рядом с пристанью был поставлен крест, над которым позднее воздвигли Петровскую часовню. Второй приезд Петра I на Соловки в 1702 году имел уже гораздо большее значение и последствия. 5 августа русская эскадра в составе 13 кораблей торжественно вышла из Архангельска. Курс лежал на Соловки. В свите Петра вместе с царевичем Алексеем находились все виднейшие вельможи: князья Голицыны, Прозоровский, Черкасский, Хованский, Долгорукий, Урусов, Троекуров, Трубецкой, генерал-адмирал Ф. А. Головин, А. Д. Меншиков, К. А. Нарышкин, дипломат П. П. Шафиров, известный петровский военный инженер В. Д. Корчмин, резидент польского короля в Москве и многие другие лица. На кораблях было около четырех тысяч солдат Преображенского и Семёновского гвардейских полков. 10 августа при переменившемся ветре эскадра перешла к Заяцким островам и стала на якорь на здешнем рейде.

За эти дни Петр и его спутники не раз съезжали с кораблей на берег Заяцкого острова и осматривали его. Тогда-то и был отдан приказ о срочной постройке на берегу здешней гавани деревянной церкви в честь Андрея Первозванного, считавшегося покровителем русского флота. Ранним утром 16 августа корабли русской эскадры подняли якоря, поставили паруса и покинули рейд у Заяцких островов, на котором находились почти неделю.

В XVIII и XIX веках рядом с церковью у пристани вырос небольшой монастырский посёлок: несколько деревянных домов (в том числе один двухэтажный), сараев и амбаров, а каменная пристань была укреплена. Она стала первой каменной гаванью России.

В период Крымской войны Заяцкие острова стали ареной основных событий, связанных с действиями против Соловецкого монастыря крейсировавшей в Белом море английской эскадры.

Сейчас на западе Большого Заяцкого острова находится Андреевский скит — та самая церковь Андрея Первозванного, заложенная Петром. А недалеко от него разбросаны загадочные каменные лабиринты.

Остров Анзер

Середина острова по ландшафту очень напоминает Большой Соловецкий: много поросших густым лесом холмов, которые чередуются с глубокими озерными котловинами. На лугах — высокая душистая трава, на озёрах — спокойные заводи, жёлтые от кувшинок, по обочинам дороги — заросли иван-чая, а в лесу сплошной ковёр черники и голубики, подцвеченный нежно-лиловыми лесными фиалками.

Остров Анзер известен давно: он под названием Ванзера упоминается уже в середине XV века, в первых новгородских грамотах Соловецкому монастырю. Во второй половине XVI века здесь жило до семидесяти соловецких монахов, занимавшихся промыслом морского зверя и солеварением.

В первой четверти XVII века монах Елеазар, поселившийся на Анзерском острове, основал в живописном месте у южной оконечности Троицкой губы небольшую обитель, где жило около десятка монахов. Царская грамота от 31 июля 1633 года предоставляла Анзерскому скиту независимость, что вызвало негодование соловецких настоятелей; их борьба продолжалась целых полстолетия и закончилась подчинением скита Соловецкому монастырю.

В 1634 году на Анзере принял монашество пришедший сюда из Средней России священник Никита — будущий патриарх Никон, сыгравший заметную роль в политической истории русского государства.

От мыса Кеньга хорошая дорога ведет в глубь острова. Менее чем через три километра она выходит на большую луговую поляну, посреди которой разбросаны постройки бывшего Троицкого скита: каменная Троицкая церковь (1803 года) с примыкающим к ней вытянутым двухэтажным корпусом келий, над которым возвышается барабан колокольни; поблизости несколько деревянных строений. Значительной архитектурной ценности этот комплекс не представляет, но на фоне окружающего пейзажа весь ансамбль выглядит очень живописно.

Отсюда лесная дорога через пять километров приведет к подножью горы Голгофы — самой высокой точки Соловецкого архипелага. Подъем идёт постепенно и поэтому почти не ощущается. Под горой — уютное озеро.

На вершине Голгофы бывший духовник Петра I Иов, сосланный на Соловецкие острова, в 1712 году основал небольшой скит. В 1828—1830 году здесь была построена каменная церковь с высокой колокольней. Поднимитесь на верхнюю площадку колокольни — с нее открывается прекрасный вид на раскинувшийся вокруг остров: пушистая зелень леса, жемчужное сияние озёр, жёлтые ленты дорог, а дальше — море и Соловецкий берег.

Как добраться

Удобнее всего до Соловков добираться из порта города Кеми Архангельской области. В Кемь поезда отправляются из Москвы (4 поезда в день), Санкт-Петербурга (2 поезда) и Петрозаводска (5 поездов). Порт, откуда отправляются суда на Соловецкие острова, находится в 12 км от Кеми, в городке Рабочеостровске.

Советы

Лучшее время для посещения островов — конечно же, лето. Но основной поток туристов приходится на июль-середину августа. В этот период в отелях и гостевых домах на Соловках нет свободных мест, а цены в кафе и на услуги заметно вырастают. Чтобы поездка на Соловки обошлась в меньшую сумму, лучше отправиться туда в июне. В это время туристов немного.

Еще один способ сэкономить на Соловках — не останавливаться в гостиницах, а привезти с собой палатку. На Большом Соловецком острове организован палаточный городок. О своём желании разбить палатку там необходимо уведомить администрацию Соловецкого музея-заповедника. Также по согласованию с администрацией на территории палаточного городка можно использовать маленькие газовые плитки, привезённые с собой, для приготовления еды. Это избавит от регулярных трат на питание в кафе.

Источник