Животные и птицы Северного Ледовитого океана: уникальная морская фауна

В суровых ледяных водах и на негостеприимном побережье обитают наиболее удивительные животные на планете, приспособившиеся к выживанию при низких температурах. Ниже представлены основные животные Северного Ледовитого океана, которые характерны исключительно для этого региона мира.

Тюлени

Существует несколько видов тюленей, встречающихся в водах Северного Ледовитого океана. К их числу относятся обыкновенный и гренландский тюлени, хохлачи, а также кольчатая нерпа и морской заяц. Последний является самым крупным в семействе тюленей. Длина тела у него может достигать до 2,5 м, а вес – до 400 кг.

Моржи

Наряду с тюленями это одни из наиболее известных животных Северного Ледовитого океана. Моржи встречаются исключительно в этих суровых водах. Эти животные считаются близкими родственниками тюленей, но отличаются от них более крупными габаритами и наличием мощных бивней длиной до 80 см.

Моржи не гнушаются нападать на своих ближних родственников – тюленей и нерп. Но всё же основная добыча этих хищников состоит из различной рыбы и моллюсков, а также водорослей, которые они разыскивают на дне при помощи своих бивней.

Нарвалы

Это одни из наиболее необычных представителей фауны Северного Ледовитого океана. Встречаются эти морские животные в основном в холодных водах вблизи Гренландии и на севере Канадского Арктического архипелага. Длина тела у них достигает 5-6 м, а вес – до 1 тонны.

Наличие длинного и увесистого рога (до 3-х м и весом до 10 кг), торчащего прямо из рта, придаёт этим морским животным сходства с мифическими существами. Поэтому нарвалов нередко именуют морскими единорогами.

Тем не менее, есть сведения, что самцы обычно используют эти «рога» для схватки друг с другом в брачный период. Также посредством столь длинного и острого «зуба» нарвалы могут пробивать толстый покров льда у поверхности, чтобы иметь возможность дышать воздухом. Рыба и головоногие моллюски составляют основу пропитания нарвалов.

Гренландские киты

Несмотря на поразительное отличие, эти киты являются близкими родственниками нарвалов. Но габариты у них значительно крупнее. Длина тела достигает 17 м, а вес – до 70-100 тонн.

По массе гренландский кит занимает второе место среди всех существующих на планете живых существ. Также это животное относится к числу морских долгожителей. Его возраст может достигать до 100 лет.

На заметку! В этих холодных водах также встречаются и иные виды китов, к числу которых относятся полосатик, горбатый кит и финвал.

Гага обыкновенная

Это, пожалуй, самая известная морская птица, обитающая на просторах Северного Ледовитого океана. Её не пугают холодные воды. Гага обыкновенная может погружаться на глубину до 20 м, несмотря на крайне низкую температуру, за что и получила прозвище «северная утка».

На заметку! В общей сложности на берегах и на просторах Северного Ледовитого океана насчитывается порядка 30 видов птиц.

Кайра

Это ещё одна наиболее узнаваемая птица Северного Ледовитого океана. Обширные колонии этих пернатых можно заприметить на наиболее отвесных и неприступных морских скалах. Кайры могут селиться даже прямо на льдах, поскольку холода их нисколько не пугают.

Рыба сайка

Эта мелкая рыба также известна как полярная треска. Она стойко переносит низкие температуры и обитает в глубоководном слое океанских вод. Важного промыслового значения эти рыбы не имеют, но их роль в природе заключается немного в ином.

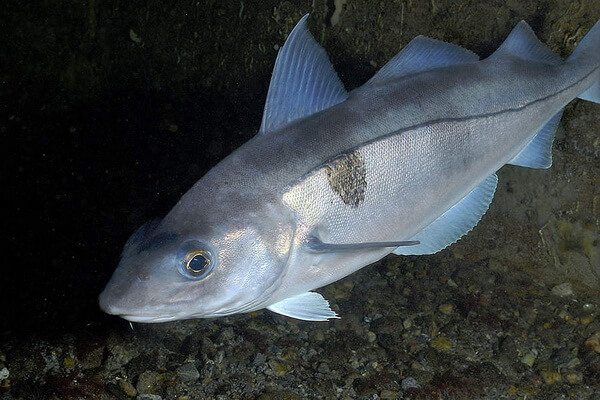

Пикша

Это ещё один вид рыб, обитающий в водах Северного Ледовитого океана. В отличие от сайки, пикша обладает более крупными габаритами. Длина тела у неё достигает 50-70 см, а вес – порядка 2-3 кг.

Интересный факт! Несмотря на суровые условия, в Северном Ледовитом океане обитает около 150 видов рыб, на которые ведётся промышленный лов. Помимо пикши, к их числу относятся мойва, сельдь, камбала, лосось, морской окунь, треска. Наиболее богаты на рыбный улов воды Норвежского и Баренцева морей.

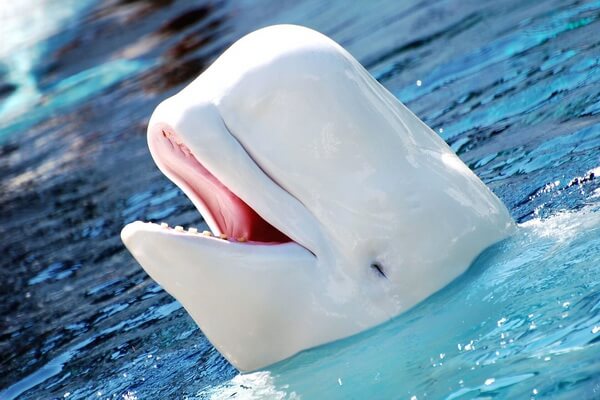

Белуха

Наряду с нарвалом это ещё одно крупное морское животное из единого семейства белуховых, встречающееся в водах Северного Ледовитого океана. Нередко белуху именуют полярным дельфином. Длина тела у неё достигает до 6 м, а вес – порядка 2-х тонн.

Белый или полярный медведь

К числу животных Северного Ледовитого океана стоит отнести и самого главного хищника арктических просторов – белого медведя. Его жизнь неразрывно связана с дрейфующими льдинами. При этом он хорошо себя чувствует как на суше, так и холодных океанских водах, будучи прекрасным пловцом.

Вес этого крупного хищника Арктики может достигать до 700 кг. Тело у него покрыто густым и длинным белым мехом с желтоватым оттенком. У этих животных мех также имеется и на нижней части лап, что обеспечивает им лёгкое перемещение по скользким льдинам и снегу.

На заметку! На побережье и на островах Северного Ледовитого океана также обитает ряд наземных животных, включая северных оленей, песцов, леммингов и овцебыков.

Источник

Биогеография океанов и морей

1. Биогеографическое районирование Мирового океана.

2. Ареалы морских животных и растений, реликты фауны.

3. Биологическая структура океана.

4. Концепции биологической структуры океана.

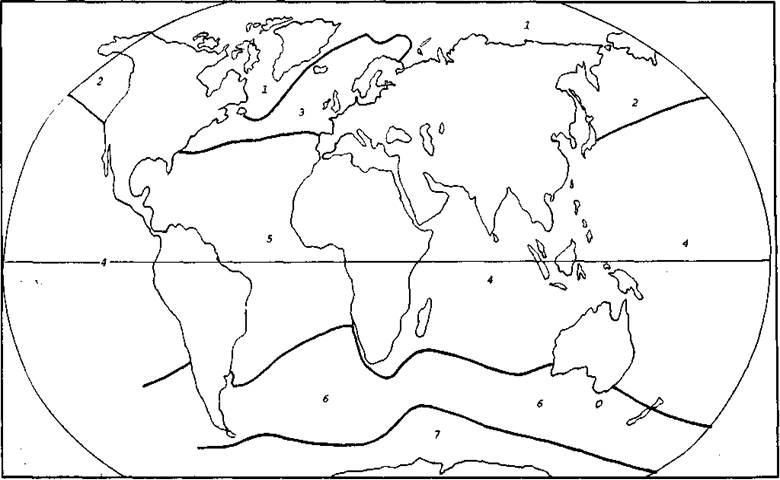

1.Биогеографическое районирование Мирового океана.При биогеографическом районировании Мирового океана, которое носит зональный характер, А. Г. Воронов (1987) использовал схему зоогеографического районирования, предложенную В. Г. Гептнером (1936). В результате были выделены семь биогеографических областей: Арктическая, Бореаль-но-Тихоокеанская, Бореально-Атлантическая, Тропико-Индо-Тихоокеанская, Тропико-Атлантическая, Нотально-Антарктическая (Субантарктическая) и Антарктическая (рис. 6).

Эти области являются общими для неритической и океанической водной среды, но не учитывают своеобразие жизни в бентали и пелагиали, других экологических зонах Мирового океана. В частности, в зоогеографическом районировании Мирового океана по донной фауне материковая отмель разделена на три царства: холодных и умеренных морей Северного полушария, тропическое, холодных и умеренных морей Южного полушария, а абиссаль на три области: Тихоокеанско-Северо-Индийскую, Атлантическую и Антарктическую.

1. Арктическая область. Ее южная граница между Северной Америкой и Европой проходит от острова Ньюфаундленд в направлении архипелага Шпицберген к северо-западной оконечности Кольского полуострова, а между Азией и Северной Америкой — по северной части Берингова моря. В области постоянно низкая температура воды (около 0°С), соленость ниже средней для океана (результат таяния льда и выноса пресных вод реками). Зимой и летом преобладающая часть акватории покрыта ледовым панцирем, встречаются полыньи и разводья. Растительность более холодных вод отличается преобладанием бурых водорослей, а теплых — зеленых. Красные водоросли представлены сравнительно равномерно. Летом у кромки тающих льдов образуется массовое скопление планктона, которое определяет богатое разнообразие водных обитателей от крылоногих моллюсков лимацин до нарвалов и белух (из китообразных), а также чаек и чистиков. Среди чаек эндемична белая, из чистиков характерен люрик. Гренландский кит, обильный раньше, почти полностью истреблен. Из тюленей обычны нерпа, морской заяц, хохлач и морж. Круглый год по льдам бродит белый медведь. Из рыб характерны сайка и навага. Из беспозвоночных много бокоплавов и равноногих, которые достигают здесь наибольшего разнообразия.

2, 3. Бореально-Тихоокеанская (Бореально-Пацифшеская) и Бореально-Атлантическая области. Эти области имеют значительное сходство. Им свойственны резкие сезонные колебания температуры воды – от 3 до 15° и более. Большинство организмов, обитающих здесь, эвритермны. По световому режимубореальные области океана отличаются от Арктической круглогодичной ежесуточной сменой дня и ночи, что позволяет растительным организмам вегетировать большую часть года. Границы областей неодинаковы для организмов, обитающих в пелагиали на разных глубинах. Если в районировании учитывать сублиторальную (от уровня воды до глубины, где есть растительность) фауну, то южная граница пройдет между 30 и 40° с. ш. и почти совпадет со среднегодовой изотермой 15°С. Система теплых и холодных течений у восточных берегов, как Северной Америки, так и Азии клинообразно суживает акваторию областей. По видовому разнообразию бореальные флора и фауна значительно превосходят арктическую, но уступают тропической. Наибольшее обилие организмов приурочено к литорали (затапливаемая прибрежная часть) и сублиторали.

Рис. 6. Биогеографическое районирование Мирового океана (по Воронову, 1987):

Области: 1–Арктическая, 2 – Бореаль-но-Тихоокеанская, 3 – Бореально-Атлантическая, 4 – Тропико-Индо-Тихоокеанская, 5 – Тропико-Атлантическая, 6 – Нотально-Антарктическая (Субантарктическая), 7 – Антарктическая.

Для Бореально-Тихоокеанской области особенно характерны бурые водоросли(макроцистис и нереоцистис). Среди моллюсков обычны устрицы, мидии, морские гребешки, тихоокеанский кальмар и осьминог Дофлейна. Ракообразные представлены вислоногими (каланус тихоокеанский) и десятиногими раками (камчатский краб, креветки чилимы). Из иглокожих наиболее распространен трепанг. Рыбы (кета, горбуша, чавыча, нерка, иваси и др.) имеют большое промысловое значение. Из птицособенно много чистиковых. Разнообразны млекопитающие: морской котик, сивуч, калан, японский кит, серый кит, дельфин, белокрылая морская свинья.

В Бореально-Атлантической области обильны бурые водоросли (ламинария, алярия, фукусы) и красные(анфельция). Ракообразныепредставлены вислоногими раками, креветками, лангустами, омарами, рыбы – треской, пикшей, сайдой, кефалью, камбалой и зубаткой. Среди птиц много чаек, чистиков, кайр, гагарок, ластоногих– хохлачей, серых и гренландских тюленей, китообразных – гринд.

Некоторые представители фауны (серый дельфин и обыкновенная морская свинья, обыкновенный тюлень, чистики, сельдевая акула, морские сельди, треска и др.) имеют амфибореальное распространение у берегов Евразии и Северной Америки. Они отсутствуют в морях, омывающих северные побережья этих континентов. Л. С. Берг объяснил эту разорванность ареалов тем, что температура воды полярных морей в плиоцене была значительно более высокой и многие виды морских животных могли проникнуть из Северной Атлантики через полярные моря, омывающие северное побережье Евразии, в северную часть Тихого океана, и наоборот. Наступившее в антропогене похолодание вызвало резкое понижение температуры в полярных морях, и многие виды вымерли. В более южных широтах понижение температуры воды было не столь значительным, что способствовало сохранению формирующейся амфибореальной фауны.

4, 5. Тропика-Атлантическая и Тропика-Индо-Тихоокеанская области.Для них также характерны общие черты природных условий и биоты.

Прежде всего, постоянно высокая температура поверхностных слоев воды (выше 20 °С) с незначительными годовыми колебаниями (не более 2°), а также контрастные температурные различия между поверхностными и глубинными горизонтами. Северная граница этих областей совпадает с годовой изотермой воды 15 °С, а южная (в Южном полушарии) – 17°С. Только в этих областях распространены сообщества мангров и коралловых рифов. Из водорослей следует отметить саргассовые (саргассум и турбинария). В водах тропических областей обитает подавляющее большинство видов планктонныхфораминифер, крылоногих и киленогих моллюсков, сифонофор, кольчатых червей, сальп и аппендикулярий. В тропических областях обычны крупные акулы, летучие рыбы, меч-рыбы, парусники, скаты, морские черепахи, морские змеи, лангусты, жемчужницы. С тропическими морями связаны птицы фаэтоны и фрегаты, большую часть жизни проводящие в поисках пищи над водной поверхностью. Из млекопитающихобычны белобрюхие тюлени, кашалоты, дюгони и ламантины. Хотя в целом фауна тропических областей океана отличается большим разнообразием, она имеет значительно меньшую, чем в других поясах, численность отдельных видов. Только в районах апвеллингов наблюдаются массовые скопления животных.

Нотально-Антарктическая область. По условиям существования жизни эта область сходна с бореальными. Для нее характерны те жерезкие сезонные колебания температуры, подъемы глубинных вод, обогащенных биогенными веществами, и обилие жизни. Кроме биполярно распространенных представителей флоры и фауны (бурые водоросли, несколько видов китов, котики, обыкновенные тюлени, кильки, сардины и др.) следует отметить: из млекопитающих – гривистого сивуча, южного котика, южного и карликового китов, морского слона и морского леопарда, из рыб – представителей семейства нототениевых, а птиц – королевского альбатроса.

7. Антарктическая область. Как и Арктической, ей свойственны постоянно низкие температуры воды и развитие ледового покрова. Кроме того, условия существования жизни ограничены многочисленными айсбергами, которые, как бы перепахивая приливно-отливную полосу, уменьшают обилие жизни в литорали.

Антарктические воды более благоприятны для живых организмов, чем суша, и по этой причине их фауна несравненно разнообразнее. Морские беспозвоночные – криль (планктонные ракообразные) летом в поверхностных слоях воды образуют огромные скопления, служащие кормом для ряда видов рыб, птиц и млекопитающих. Из рыб распространено семейство белокровных щук. Летом многочисленны буревестники и поморники, нередко встречаются крачки, альбатросы и качурки. Наиболее типичные представители области — пингвины. У берегов Антарктиды, близ островов и среди дрейфующих льдов обитают настоящие тюлени (Уэдделла, Росса, крабоед, морской леопард, морской слон). Довольно многочислен морской котик. Массовое скопление криля привлекает большие стада китов (синего, финвала, горбача, сейвала, полосатика и др.). Встречаются кашалоты, касатки и бутылконосы. Своеобразна донная фауна Антарктической области. Обильны губки и иглокожие. Масса медуз достигает 156 кг.

К сожалению, флора и фауна Мирового океана в значительной мере испытали на себе разрушительное воздействие антропогенного фактора. Не только уменьшилась численность их представителей, но и полностью уничтожены отдельные виды, загрязнены нефтью, нефтепродуктами, бытовыми стоками и разнообразными токсичными веществами промышленного происхождения воды.

Дата добавления: 2015-07-18 ; просмотров: 3889 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник