Арктика море во льду

Библиографическая ссылка на статью:

Антипин А.Л., Зеленина Л.И. Ледовые покрытия Арктики // Исследования в области естественных наук. 2014. № 11 [Электронный ресурс]. URL: https://science.snauka.ru/2014/11/8660 (дата обращения: 12.04.2021).

Арктика является экономически привлекательной территорией для многих стран. Во многом по это причине в нашей стране мониторингу ледовых условий арктических морей придается большое значение. При этом можно определить следующие приоритеты интересов: обеспечение выгодного судоходства на Северном морском пути (СМП) и изучение ледового режима морей в Арктике.

Изучить данный вопрос очень важно, так как в течение 7-8 месяцев в году арктические моря сибирского шельфа покрыты сплоченными льдами. В то же время – моря приатлантического сектора Арктики не покрываются льдом даже в самые суровые зимы.

Наибольшую ценность информация о льдах приобрела также за счет связи с задачами мониторинга климата, а также оценки последствий его изменения.

АРХИВЫ ДАННЫХ ПО МОРСКОМУ ЛЬДУ

Данные регулярных наблюдений в Арктике хранятся в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) Росгидромета. Архивы охватывают период с 30-х годов прошлого века до настоящего времени.

В советский период освоение велось в основном за счет ледовых авиационных разведок. В 1970-1992 гг. для построения карт ледовой обстановки стали использовать данные наблюдений со спутников. А с конца 1992-ого года такие карты строятся исключительно с помощью искусственных спутников Земли.

В рамках проекта Всемирной метеорологической организации The Global Digital Sea Ice Bank создан Глобальный банк цифровых данных по морскому льду. Там хранятся данные о таких характеристиках ледового покрова, как сплоченность, возраст льда. Данные сохраняются в цифровых форматах.

ГЛОБАЛЬНЫЙ БАНК ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ ПО МОРСКОМУ ЛЬДУ

Степень освоения каждого из регионов Арктики неодинакова. В наибольшей степени освещены моря западной части Евразийской Арктики, а в наименьшей – акватория Антарктики.

Наиболее полный набор цифровых данных в стандартизированных форматах хранения сформирован в рамках проекта ГБЦДМЛ (обрабатывается в двух крупнейших центрах архивации – ААНИИ ( http://wdc.aari.ru/ ), Национальный центр данных США по снегу и льду ( http://nsidc.org/noaa/gdsidb) ). Сбор, хранение и обработка данных от различных служб мониторинга ледовой обстановки мира производится в единых форматах. Наиболее распространенный из них – формат ВМО СИГРИД (ВМО/ТД, 1989, № 259). Базовые параметры морского льда хранятся в узлах регулярной географической сетки. Кодирование информации в точке сетки выполняется в соответствие с кодовыми таблицами Номенклатуры ВМО по морскому льду (ВМО/ТД, 1989 – 2010, № 259). Информация проекта ГБЦДМЛ доступна в цифровом виде – http://wdc.aari.ru/datasets , также в формате электронного атласа.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕДОВОГО КАРТИРОВАНИЯ ААНИИ [1],[2]

Как сказано выше, основа для составления регулярных обзорных карт в ААНИИ с 1930 – 1970 гг. служили авиационные разведки. Эти данные, подкрепленные судовыми и стационарными, обобщались экспертам за 3-4 дня и служили основой для составления обзорных карт ледового покрова в масштабе 1:5 000 000.

С 70-х годов в ААНИИ большее значение выделяли данным со спутников (к примеру, серия «Метеор» или «NOAA»). А с конца 1992 года ледовое картирование полностью базируется на данных с ИСЗ. Причем не только видимого, но и инфракрасного диапазона с разрешением 250-1000 м. Основой для составления карт остаются международное руководство и кодовые таблицы ВМО. В соответствии с ними дается информация о таких важных характеристиках, как: сплоченность, формы возрастных градаций и др.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕДОВОГО КАРТИРОВАНИЯ НЛЦ США И КЛС[3]

Карты ААНИИ имеют пропуски по времени и пространству, поэтому для оценки характеристик часто привлекаются дополнительные данные из национального ледового центра США (НЛЦ США) и Канадской ледовой службы (КЛС).

С 1972 года на основе снимков с ИСЗ составляются семидневные ледовые карты на основе анализа инфракрасного и видимого диапазонов (прибор AVHRR ИСЗ серии «NOAA»).

Особенностью ледовых карт КЛС является визуализация данных экспертного анализа спутниковой информации на основе данных авиационной разведки Канадской Арктики. Данная разведка производится до настоящего времени.

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ

Основным источником информации о ледовой обстановке в Арктике являются карты ААНИИ. По этим картам можно определить ледовитость (площадь распространения льда) и площадь ледяных массивов.

Наиболее важным показателем ледовых условий является Ледовитость. Это площадь льдов, покрывающих акваторию моря или его области не зависимо от сплоченности. Она определяется в процентах или квадратных километрах. Расчет ледовитости и площади ледяных массивов определяется ежедекадно (каждые 10 дней), начиная с 1940 года.

С учетом всех данных наблюдений создан столетний ряд данных для середины летнего периода, который используется для оценки климатических изменений площади льдов арктических морях сибирского шельфа (Карское, Чукотское).

Ледяные массивы – скопления сплоченных льдов (7-10 баллов) в определенных районах арктических морей в период таяния ледяного покрова. Они являются важным показателем, который характеризует условия распространения льда в районах арктических морей. Во многом потому, что являются основным препятствием для какой-либо деятельности на шельфе арктических морей.

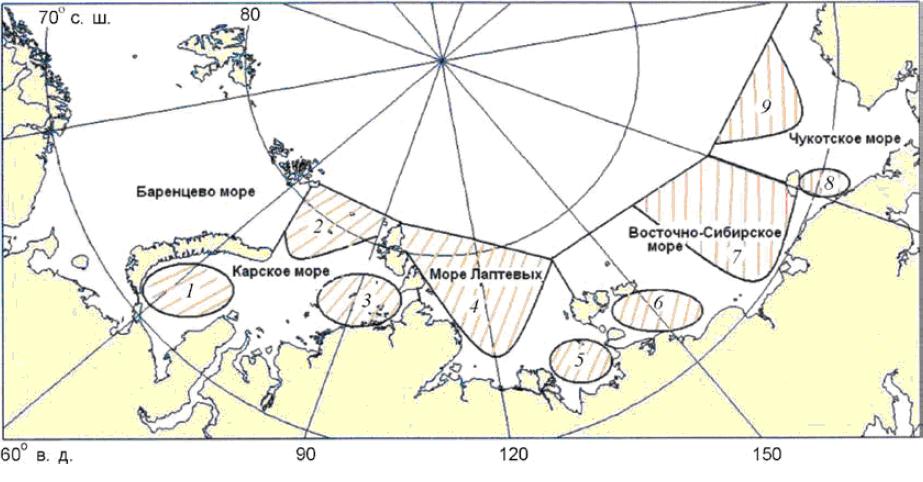

Льды таких массивов отличаются торосистостью и большой толщиной. Всего в арктических морях выделено девять ледяных массивов: Новоземельский, Карский северный, Североземельский, Таймырский, Янский, Новосибирский, Айонский, Врангелевский и Чукотский северный (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема расположения ледяных массивов арктических морей: 1 – Новоземельский, 2 – Карский северный, 3 – Североземельский, 4 – Таймырский, 5 – Янский, 6 – Новосибирский, 7 – Айонский, 8 – Врангелевский, 9 – Чукотский северный

Группу массивов: Карский северный, Таймырский, Айонский и Чукотский называют отрогами ледяного массива Арктического бассейна. Они формируются за счет местных однолетних, а также многолетних льдов, поступающих из Арктического бассейна. В свою очередь бассейны Новоземельский, Североземельский, Янский, Новосибирский и Врангелевский состоят в основном из местных однолетних льдов. Самыми крупными ледяными массивами являются Таймырский и Айонский. Они сильно препятствуют прохождению судов в течение навигационного периода.

Данные о ледяных массивах (такие как площадь) можно также найти на сайте ААНИИ http://www.aari.nw.ru/projects/ECIMO/index.php .

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРСКИХ ЛЬДОВ В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ И АРКТИЧЕСКОМ БАССЕЙНЕ

Климат в Арктике очень непостоянен. Рассмотрим как меняются некоторые характеристики климата с течением времени.

КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

В Арктике отмечены значительные колебания климата. Это обуславливает климатические изменения ледовых условий в морях, а также площади ледяного покрова.

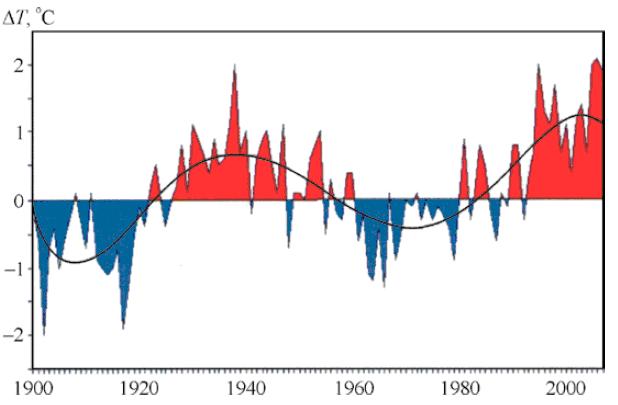

В ААНИИ проведено множество исследований по этому вопросу. Они показали, что долговременные изменения средней температуры воздуха в течение года в приповерхностном слое, ледовитости морей и других гидрометеорологических показателей характеризовались наличием циклических колебаний. Причем разной продолжительности: 60, 20, 10 лет и менее. Это происходило из-за линейного тренда потепления. Есть предположение, что этот тренд – часть сверхвекового цикла, продолжающегося уже около 200 лет.

В 20 веке, начале 21-ого можно выделить цикл, который описывает все климатические феномены в Арктике: понижение температуры в начале 20 века, потепление в 1920-1940 гг., похолодание 1960-1985 гг., потепление с 1985, пик которого пришелся примерно на 2005 год. Происходит чередование холодных и теплых фаз в цикле (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Аномалии среднегодовой температуры воздуха в широтной зоне 70-85° с.ш.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ЛЕДОВИТОСТИ (ПЛОЩАДИ ЛЬДОВ) В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО ШЕЛЬФА

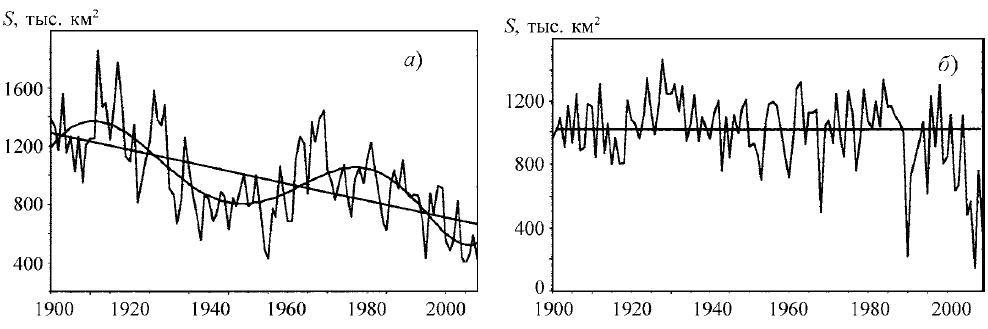

Очень многие характеристики ледяного покрова изменялись во времени: площадь льдов, сплоченность, толщина и другие. Климатические изменения 20 века – начала 21 можно охарактеризовать наличием отрицательного линейного тренда. На его фоне и происходили циклические колебания, которые продолжались 60, 20 и 10 лет.

В морях запада Арктики (Гренландское, Баренцево, Карское) наблюдался отрицательный линейный тренд ледовитости. На его фоне происходили долговременные колебания. Основным циклом здесь был – 60-летний (Рисунок 3, а).

На морях востока Арктики (Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском) тренда не наблюдалось, колебания суммарной ледовитости до 2000 года проходили около среднего значения. В данном регионе происходит межгодовая изменчивость и 60-летний цикл выражен гораздо меньше (Рисунок 3, б).

Рисунок 3 – Изменение суммарной ледовитости в западных (а) и восточных (б) морях в 1900-2008 гг. Прямые линии – линейный тренд

Можно выделить три вида ледовых условий – легкие, средние и тяжелые. Их можно выделить вследствие межгодовой изменчивости условий, под влиянием которых формируется ледяной покров. Основное отличие трех видов ледовых условий - состояние основных элементов ледяного покрова и их распределение по акваториям морей.

По показателям ледовых условий в арктических морях для августа, З.М. Гудкович провел типизацию ледовых условий в каждом из морей региона. После чего была сделана оценка повторяемости типов в разные климатические периоды: теплый, холодный.[3]

В качестве критерия использовалась величина ± 0,2A, где A – многолетний размах колебаний показателя (того, с помощью которого строится типизация; например, ледовитость или площадь ледовых массивов). Если значение показателя не превышало среднее более чем на 0,2А, то ледовые условия – тяжелые. Если меньше 0,2А – условия легкие. Все остальные условия относились к средним.

Можно сделать вывод о климатических периодах: первый теплый период в Арктике приходился на 1920-1955 гг., холодный – 1955-1985 гг. Второй теплый период начался в 1985 года и продолжается до настоящего времени.

Источник

Таяние морских льдов Арктики побило почти все рекорды

Площадь морского льда в Арктике 15 сентября 2020 года сократилась до 3,74 миллиона квадратных километров. Это — второй самый низкий показатель за последние четыре десятилетия. Ученые в очередной раз подчеркнули, что глобальное потепление, причиной которого является человеческая деятельность, быстро и резко меняет приполярный регион Северного полушария.

Как отмечается в отчете американского Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), за прошлые 40 лет площадь арктических льдов становилась меньше четырех миллионов квадратных километров лишь один раз. Сейчас это произошло повторно.

В 2012 году ледовая шапка Земли сократилась до 3,41 миллиона квадратных километров. В тот раз потери льда сопровождал мощный циклонический шторм. В конце сезона он разрушил поля, не успевшие растаять. Рекорд пока устоял. Но нынешний показатель не намного выше, о чем свидетельствуют данные искусственных спутников.

Визуализация сокращения площади арктических льдов по данным NSIDC

«Это довольно печально, что мы постоянно наблюдаем такой „слабый“ морской лед. Но, к сожалению, это не удивительно», — цитирует Reuters слова гляциолога Твилы Мун из исследовательского центра в американском Боулдере.

По данным NSIDC, в 2020 году потери льда особенно стремительно нарастали в период с 31 августа по 5 сентября благодаря вторжениям теплого воздуха из-за аномальной жары в Сибири. Скорость таяния в эти шесть дней была выше, чем в любое другое время за всю историю наблюдений. Также еще в июле ученые подчеркнули, что сибирское локальное потепление было бы невозможно без изменений климата, вызванных антропогенной деятельностью.

Визуализация температурных аномалий в Сибири в августе и сентябре 2020 года.

Когда арктический морской лед тает, моря покрывают темные пятна открытой воды. Они активно поглощают солнечную радиацию, а не отражают ее обратно в атмосферу, как это делают белые ледовые поля. Данный процесс, в свою очередь, еще больше усиливает потепление. Именно из-за него температуры в Арктике за последние 30 лет росли более чем в два раза быстрее, чем в остальном мире. Потери морского льда также угрожает дикой природе, в корне меняя условия существования экосистем. Достается всем — от белых медведей и тюленей до планктона и водорослей.

«Цифры ежегодного уменьшения морского льда, которые мы получаем, вызывают серьезную тревогу. Нас заботит стабильность окружающей среды», — заявил эксперт по дикой природе Том Форман.

От того же потепления, которое в летние месяцы уничтожает арктический лед, страдают ледяные щиты в Канаде и Гренландии. Чем быстрее они сокращаются, тем больше попадает талой воды в океан, тем быстрее поднимется его уровень во всем мире.

Учитывая, что потепление в Арктике может повлиять на глобальные погодные условия, Твила Мун подчеркнула: миру не следует ждать новых рекордов сокращения площади морского льда, чтобы начать принимать меры для ограничения изменений климата.

«Нам необходимо очень усердно работать, чтобы сократить выбросы парниковых газов, и чтобы мы не фиксировали новых рекордов в будущем», — сказала она.

Тем временем многие математические модели указывают на то, что уровень мирового океана может вырасти на 40 сантиметров уже в нынешнем веке, за ближайшие 100 лет исчезнет половина всех пляжей планеты. Такая скорость изменений пугает ученых, подтверждая самые худшие прогнозы экспертов ООН. Так, площадь зимних морских льдов в Беринговом море сократилась до минимальных значений за тысячи лет.

О климатических проблемах уже задумались финансисты. Глобальное потепление, по их мнению, представляет собой угрозу для экономики США. Не все хорошо обернется и для России. В связи с этим в стране собираются воссоздать советскую систему мониторинга вечной мерзлоты.

Источник

ЛЬДЫ АРКТИКИ

Льды – характерная и неотъемлемая особенность Арктики. Льды влияют на природные условия, фауну, судоходство, индустриальное развитие Арктики.

Как образуется лед?

При льдообразовании сначала формируются ледяные иглы, сало, снежура и шуга. Смерзаясь, они образуют нилас – изгибающийся на волне эластичный лед толщиной до 10 см. Со временем нилас превращается в ломкий серый и серо-белый лед толщиной от 10 до 30 см. Лед толщиной более 30 см называется однолетним. За зиму однолетний лед успевает нарасти до 2 м. Толщина двухлетних и многолетних льдов нередко превышает 3,5 м. Морской лед классифицируют не только по возрасту (толщине), но и по многим другим признакам: подвижности, происхождению, размерам льдин и т. д.

При какой температуре образуется лед?

Как известно, льды появляются при охлаждении воды до температуры замерзания. Однако замерзание пресной и морской воды протекает по-разному. Пресная вода приобретает наибольшую плотность при +4 °C и замерзает при 0 °C. В пресных водоемах вода, охлаждаясь до +4 °C, начинает опускаться вниз. При этом происходит перемешивание ее верхнего слоя с вовлечением больших объемов воды в процесс охлаждения; это задерживает начало образования льда. При дальнейшем охлаждении воды (ниже 4 °С) процесс перемешивания замедляется, уменьшается ее плотность. В то время, когда температура поверхностного слоя воды достигает 0 °C, начинает образовываться лед.

Морские воды, соленость которых составляет менее 24,7‰ (солоноватые воды), как и пресные, при охлаждении достигают наибольшей плотности; затем перемешивание замедляется, температура на поверхности быстро приближается к температуре замерзания, и начинается льдообразование. Солоноватые воды характерны для устьевых зон арктических рек.

Начало льдообразования в Арктике определяется теплосодержанием поверхностного слоя воды. Льдины, сохранившиеся в летний период, служат ядрами кристаллизации, ускоряющими льдообразование. С точки зрения подвижности морской лед подразделяется на два типа:

Дрейфующие льды меняют свое положение под действием ветра и течений. К неподвижным льдам относят припай и стамухи.

Припай в его начальной стадии называют ледяным заберегом. Ширина его колеблется от нескольких метров до 100–200 м. В период максимального развития льда ширина арктического припая может достигать десятков и сотен километров. В Арктике припай устанавливается, как правило, в октябре-ноябре. В проливах Вилькицкого, Санникова, Дмитрия Лаптева и Канадского Арктического архипелага он сохраняется до лета, а в отдельных районах – несколько лет. Вдоль его кромки под действием ветров формируются заприпайные полыньи (покрывающиеся начальными видами льда и молодым льдом). По ним проходят пути плавания ледоколов и судов. Особенно обширный припай наблюдается зимой в Восточно-Сибирском море и в море Лаптевых, где его ширина измеряется сотнями километров.

Стамухами называют нагромождения льда (торосы), севшие на мель. Стамухи могут быть одиночными или образовывать барьеры (цепочки). Стамухи представляют собой нагромождения обломков льда высотой до 10 м и более. В большинстве случаев стамухи образуются на глубинах до 20 м, в редких случаях до 30–35 м. Средняя высота арктических стамух составляет 8–9 м (макс. 17–20 м). Наиболее мощные стамухи наблюдаются в Чукотском море.

Спасибо, что дочитали статью до конца! Спасибо за Ваши лайки!

Но несмотря на то, что лёд и снег в Арктике – куда ни бросишь взгляд, под льдом в глубинах холодных морей есть жизнь. Рекомендуем Вам нашу детскую книжную новинку «Под арктическим льдом» .

Источник