- Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

- Краткое описание Атлантического океана

- Особенности геологического строения и рельефа дна

- Подводные окраины материков

- Области переходных зон

- Срединно-Атлантический хребет

- Ложе океана

- Отложения на дне

- Дополнительная информация

- Рельеф дна Атлантического океана. Основные черты рельефа ложа Атлантического океана

- К западу от срединного хребта

- Лабрадорская и Ньюфаундлендская котловины

- Котловины Североамериканская, Гвианская и Сеара

- Бразильская котловина

- Что находится на глубине Атлантического океана в восточной его части?

- Западноевропейская котловина

- К югу от котловины Иберийской

- Камерунская зона разломов

- Ангольская котловина

- Китовый хребет

- Капская котловина

- Чем объясняются особенности рельефа Атлантического океана?

Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

В отношении донных отложений, окраин материков, переходных зон и рельефа дна, Атлантический океан отличается от других крупнейших водоемов. Индивидуальные черты развития объясняются его относительной молодостью, особенностями исторического движения тектонических плит и преобладающих течений в этой области водной оболочки Земли.

Краткое описание Атлантического океана

Атлантический океан, получивший название в честь титана Атланта из греческой мифологии, считается вторым в мире по величине после Тихого. Прилежащие территории материков захватывают:

- Северную и Южную Америку — на западе;

- Гренландию и Исландию — на севере, границей с этой стороны принято считать Исландско-Фарерскую возвышенность;

- Европу и Африку — в направлении востока;

- Антарктиду — на юге.

Чем ближе к северу расположена береговая линия, тем сильнее выражена ее извилистость. Побережье этой части прерывается проливами и заливами. Последние, в совокупности с внутренними морями, около 16 % всей площади водного бассейна. Объем воды в Атлантике в среднем пересчете за год составляет почти 330 млн кв. км, а это 25 % объема всей водной оболочки Земли.

Общие характеристики океана

| Площадь | 91,7 млн кв. км |

| Ширина бассейна: в наиболее узком месте в наиболее широком месте | 2830 км 6700 км |

| Средняя глубина | 3736 м |

| Наибольшая глубина | 8742 м |

| Соленость воды | 35 промилле |

| Примерная площадь внутренних морей | 15 млн кв. км. |

Океан граничит с Индийским по меридиану, берущему начало от м. Игольный, заканчивающемуся участком Антарктиды под названием Земли Королевы Мод. Границу с Тихим океаном проводят по линии от м. Горн до м. Штернек, при этом захватывают промежуточные зоны — пролив Дрейка и о. Осте.

Особенности геологического строения и рельефа дна

Северная и южная Атлантика подразделяются на провинции:

- окраина материков (шельф, склон);

- ложе (сюда входят котловины, равнины, холмы, поднятия и прочие изменения рельефа);

- Срединно-океанический хребет.

В соответствии с теорией о материковых плитах, океан начал формироваться в палеозойскую эру после распада континента Пангея. Подвижные разломы плит, где может быть зафиксирована их активность, расположены близ острова Ньюфаундленд (он входит в состав территории Канады) и Сандвичевого архипелага Антарктики.

Океан еще молод, из-за чего не успел сформировать сложную структуру рельефа.

Единственный крупный хребет делит водоем на 2 почти равные половины. Это возвышение несколько раз выходит на поверхность воды на своей протяженности и формирует тем самым вулканические острова. Исландия была образована за счет такого процесса, она и является самым большим островом водоема.

Подводные окраины материков

Границы окраин материков проходят на глубине от 40 до 350 м (принято говорить об усредненных значениях 100-200 м). Рельеф этой зоны сложный, т.к. подвергался воздействию ледников во время своего формирования. Шельф ровный только в низких широтах, особенно в местах контакта с реками, где грунтовые отложения поднимаются течением и выносятся дальше.

Ширина шельфа составляет от 15-30 м до нескольких сотен км. Последнее характерно для мелей. Они пересекаются долинами и желобами, усложняя общий вид рельефа. Т.о., геологическое строение дна усложняется с приближением к материкам.

Области переходных зон

Среди зон пересечений ложа и подводной окраины материка в Атлантическом океане выделяют области:

- Карибскую;

- Средиземноморскую;

- Южно-Сандвичеву (или моря Скоша).

Карибская и Сандвичева переходные зоны состоят из котловин, желобов, включает островные дуги. В перечисленных зонах наблюдаются резкие перепады высоты (углубления до 11 км сменяются возвышениями до 7 км), значений гравитационного и магнитного полей, теплового потока воды.

Срединно-Атлантический хребет

Толщу воды пересекает Срединно-Атлантический хребет, равно удаленный от всех границ водоема. Общая длина возвышения составляет в среднем 2 км, но изменяется в области рифтов, разломов, подводных вулканов и котловин. Т.о., в рельефе Атлантики один крупный разлом, а дно вокруг него относительно ровное и плоское.

Хребет до сих пор активен, движения тектонических плит фиксируются в течение всего года, сдвиги составляют в среднем 2 см. Такие перемещения приводят к формированию разломов, котловин и поднятий.

Ложе океана

Ложе, разделенное хребтом в обеих половинах, имеет такие котловины, как:

- Лабрадорская;

- Ньюфаундлендская;

- Северо-Американская;

- Гвианская;

- Бразильская;

- Аргентинская.

Дополнительные пересечения дна происходят в областях поднятия островов (например, Канарских, Зеленого Мыса), где ложе снова делится на котловины. Их наименования соответствуют названиям островов, приводящих к разделению равнин.

В областях котловин, вдали от береговых линий материков, скапливаются абиссальные отложения. Их состав представлен сложной смесью остатков бактерий, водорослей, горных пород и продуктов извержения вулканов. Осадочные породы составляют не менее 1 км по всей площади дна.

600 подводных гор насчитывается на площади дна Атлантики, причем наибольшая их концентрация обнаруживается на Бермудском плато.

Крупные и протяженные долины Хейзена и Мори расположены ближе к северным границам океана. Традиционно геологи выделяют только их.

Отложения на дне

Донные отложения представлены в большей степени илами, сформированными простейшими отряда фораминифер (около 65 %). Они распространены по всей площади ложа, захватывая при этом Срединно-океанический хребет. Атлантика отличается тем, что в ней такие любители теплого климата смогли распространиться далеко на север, что нехарактерно для других водоемов. Такая особенность объясняется воздействием на них теплого течения Гольфстрима.

Наиболее глубокие участки дна выстланы красной глиной (20 % от всего состава грунта). Хоть концентрации элементов небольшие, цвет этих областей объясняется включениями частиц железа и марганца. По механической структуре такие отложения слабые и тонкие. На дне также присутствует небольшое количество кремниевых (с содержанием кремнезема в 70 %) и коралловых илов. Последние обнаруживаются в котловинах. Совсем малочисленны вулканические и птероподовые илы, представленные, однако, в других океанах в еще меньших концентрациях.

Дополнительная информация

Судя по мнениям опытных путешественников и многочисленным отзывам, Атлантику стоит изучать с Марокко, где расположен пляж Агадир. Протяженную береговую линию и пологую мель посчитали хорошим местом для привлечения туристов. Местную территорию не затронули загрязнения воды, а пляжи регулярно убираются сотрудниками отелей.

Океан испытывает на себе сильную антропогенную нагрузку.

Первая экологическая катастрофа, датированная концом XIX в. и широко признанная миром, затронула жизнь популяций атлантических китов. Интенсивно развивающийся промысел привел к полному исчезновению их местных видов. Затем территории долгое время восстанавливались, но в середине XX в. популяции китов вновь оказались на грани исчезновения.

Мексиканский залив, относящийся к территориям Атлантического океана, в 2010 г. подвергся загрязнению нефтью из-за аварии на добывающей станции. Более 5 млн баррелей черного масла вылилось в воду, из-за чего почти вся акватория залива попала под запрет на промысел, а местная фауна сократилась на 7 тыс. особей.

Акватория несколько раз подвергалась загрязнению радиоактивными отходами с атомных станций, на дне захоронено более 17 тыс. зацементированных контейнеров с цезием, плутонием, нервно-паралитическим газом и цианистыми ядами. Разрушение емкостей в проливах с неглубокими водами наносит вред местной флоре и фауне. Такое влияние испытал на себе даже Ла-Манш.

Источник

Рельеф дна Атлантического океана. Основные черты рельефа ложа Атлантического океана

Рассмотрим подробно рельеф дна Атлантического океана. Эта тема во многих источниках представлена поверхностно. Поэтому актуальным для многих является вопрос: «Где найти описание Атлантического океана?» Ведь иногда требуется глубокое изучение этой темы. В данной статье мы попытались максимально раскрыть этот вопрос.

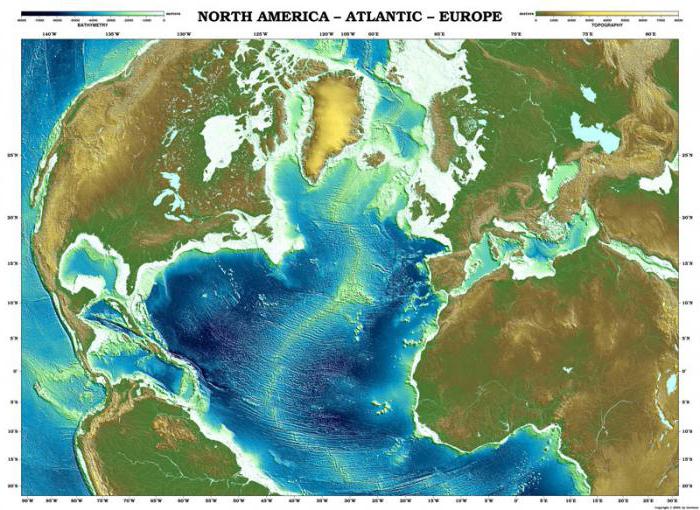

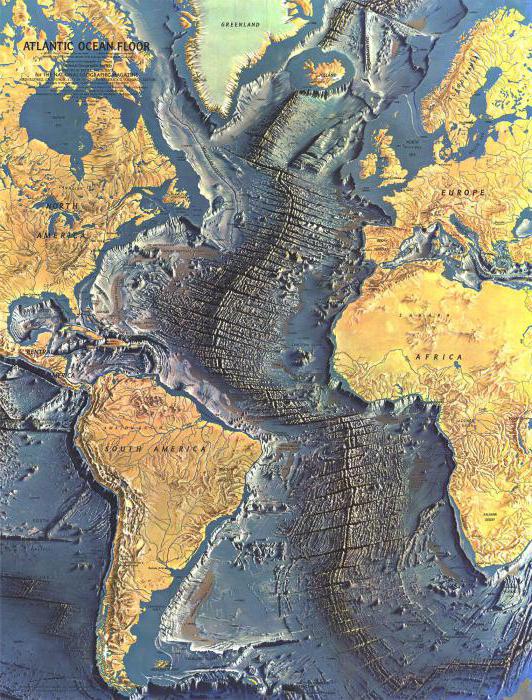

Начиная описывать рельеф дна Атлантического океана, отметим, что Срединно-Атлантический хребет — основной его орографический элемент. По площади он лишь незначительно меньше, чем ложе океана (24,6 % и 37,6 % соответственно). Весь океан этот хребет делит на две части. Они по площади примерно равны. Общая информация об Атлантическом океане, а также общие познания в географии позволят вам лучше понять то, о чем идет речь в этой статье. Для того чтобы лучше представить расположение интересующего нас океана, предлагаем ознакомиться с картой.

К западу от срединного хребта

Ньюфаундлендский хребет находится к западу от срединного хребта. Плато Риу-Гранди, поднятие Сеара, хребет Барракуда и Бермудское плато, а также выступы Срединно-Атлантического хребта и окраин материков, находящихся под водой, делят западную половину океанического ложа на Аргентинскую, Бразильскую, Гвианскую (Гайанскую), Североамериканскую, Ньюфаундлендскую и Лабрадорскую котловины. Норвежско-Гренландский бассейн и Баффиново море обычно рассматриваются как части уже другого океана — Северного Ледовитого.

Лабрадорская и Ньюфаундлендская котловины

Продолжим рассказ о том, что представляет собой рельеф дна Атлантического океана. Кратко опишем две котловины — Лабрадорскую и Ньюфаундлендскую (наибольшая глубина последней — 5160 метров). Они, по существу, составляют единое целое. Основную их часть занимает плоская абиссальная равнина. В субмеридиональном направлении ее пересекает абиссальная долина Хейзена. Ньюфаундлендская котловина с юга ограждена хребтом с одноименным названием. Он, как показали различные сейсмоакустические исследования, является гигантской аккумулятивной формой, которая связана с перемещением глубоководными течениями осадочного материала.

Котловины Североамериканская, Гвианская и Сеара

Североамериканская котловина — это одна из самых крупных котловин, которыми отмечен рельеф дна Атлантического океана. Краткое ее описание продолжит наш рассказ. Наибольшая глубина котловины составляет 7110 метров. Бермудское плато расположено практически в центре северной ее части. Здесь также выделяются вулканический массив Корнер (иначе называемый Угловым поднятием) и горы Келвин. Волнистая абиссальная равнина простирается от Бермудского плато к югу. По периферии котловины находятся плоские абиссальные равнины Нарес, Гаттерас и Сом. Североамериканская котловина граничит с юго-запада с Блейк-Багамским хребтом, а также с Внешним Антильским валом. Последний простирается вдоль желоба Пуэрто-Рико. Он отделяет, вместе с глыбовым хребтом Барракуда, находящемся на его продолжении, Гвианскую котловину от Североамериканской. Приток осадочного терригенного материала обеспечивает практически повсеместное развитие плоской абиссальной равнины, называемой равниной Демерара, в пределах Гвианской котловины. Гвианская котловина имеет максимальную глубину 5109 метров в северо-западной части, характеризующейся в основном холмистым рельефом. Небольшим по размеру поднятием Сеара, осложненным подводными вулканами, отделена она от котловины Сеара. Наибольшая глубина последней составляет 4700 метров. Дно этой котловины занято плоской равниной с одноименным названием. Необходимо отметить еще 2 абиссальные долины. Это Вайлд, глубина вреза которой достигает 250 метров (соединяет Гвианскую и Североамериканскую котловины), и Пернамбуко (соединяет Бразильскую и Гвианскую котловины).

Бразильская котловина

Самая крупная котловина в западной части океана — Бразильская. Здесь рельеф дна Атлантического океана преимущественно холмистый. На равнине Пернамбуко, небольшом участке котловины, он является волнистым. Множество подводных вулканов находится в Бразильской котловине. Некоторые возвышаются над уровнем моря, образуя вулканические острова (Мартин-Вас, Тринидад, Фернанду-ди-Норонья). Широтным зонам разломов подчиняется расположение подводных гор.

Бразильская котловина с юга отделена плато Риу-Гранди от Аргентинской. Очень сложен рельеф плато. Отдельные подводные горы поднимаются над платообразными поверхностями.

Восточная часть имеет вид хребта, узкого, с плоской вершиной. Он вытянут в меридиональном направлении. Между подводной окраиной материка Южной Америки и плато проходит Вима — абиссальная долина, по которой донные воды стекают из Аргентинской в Бразильскую котловину. Значительную часть дна Аргентинской занимает волнистая равнина. Плоская, узкая абиссальная равнина находится на западной окраине котловины, а в южной части расположена крупная аккумулятивная подводная форма — хребет Сапиола. Его образование связано с приносом нефелоидов и донных осадков донным Антарктическим течением. В Аргентинской котловине крупных подводных гор не имеется, однако сейсмоакустические профили передают информацию о том, что несколько гор, относительная высота которых достигает 2-2,5 км, погребено под толщей осадков.

Южноантильский внешний вал — оводовое поднятие, расположенное к югу от Аргентинской котловины. Африканско-Антарктическая котловина находится южнее, между Антарктидой и срединно-океаническим хребтом. Условная граница между Индийским и Атлантическим океанами проводится по отметке 20° в. д. Если учесть данную границу, то лишь западная часть котловины с плоской абиссальной равниной под названием Уэделла находится в Атлантическом океане. Рельеф абиссальных холмов типичен для северной части котловины.

Что находится на глубине Атлантического океана в восточной его части?

Рельеф дна мирового океана довольно сложен и неоднороден, состоит из множества элементов. Атлантический океан не исключение. Ложе его в восточной части характеризуется наличием Бокового или Азорско-Бискайского хребта, массива Горриндж, поднятия островов Зеленого Мыса и Канарских островов, плато Сиерра-Леоне, хребта Китового и Гвинейского поднятия. Они делят всю восточную часть океана на Западноевропейскую (наибольшая глубина — 5023 метра), Канарскую (6549 метров), Иберийскую (5815 метров), Сьерра-Леоне (6040 метров), Зеленого Мыса (7282 метра), Ангольскую (6050 метров), Гвинейскую (5215 метров) и Капскую (5457 метров) котловины. Между Роколл, подводной возвышенностью, и Исландско-Фаррерским порогом расположена Западноевропейская котловина.

Западноевропейская котловина

Дно котловины — в основном абиссальная холмистая равнина, лишь в Бискайском заливе, а также к северо-западу от него протянулась Бискайская плоская равнина. С севера на юг дно перерезано крупной абиссальной долиной Мори, длина которой составляет около 3500 км. Она сходна морфологически с долиной Хейзена. Долина сопровождается на большом протяжении аккумулятивными валами, в высоту достигающими 50 метров. Две огромные аккумулятивные формы выделяются в северной части этой котловины. Это «осадочные хребты» Фени и Гардар. Их образование связывают с усиленным поступлением с Исландско-Фарерского порога осадочного материала. Иберийская котловина, небольшая по размеру, занята в центральной части плоской абиссальной равниной. С Бискайской равниной она соединяется ущельем Тэта.

К югу от котловины Иберийской

Рельеф дна Атлантического океана к югу от котловины Иберийской очень пересечен. Особенности его определяются наличием здесь хребта Гориндж, глыбово-вулканического, а также подводной горы с одноименным названием, поднятия Мадейра и группы других подводных гор. Основные черты рельефа ложа Атлантического океана в этом районе включают также наличие множества подводных вулканов. По строению поверхности дно Зеленомысской котловины, а также обширной Канарской (наибольшая глубина составляет 6549 метров) можно разделить на 3 субмеридиональные зоны: восточную, океаническая кора в пределах которой перекрыта полностью наклонной равниной подножия материка; среднюю абиссальную равнину, плоскую и узкую; холмистую западную. Элементами подводной окраины материка Африки являются также вулканические поднятия Канарских островов (4 действующих вулкана — в их числе) и островов Зеленого мыса с действующим вулканом. Все это и многое другое таят в себе глубины Атлантического океана.

Очень высокими скоростями (7-7,3 км/с) сейсмических волн отличается поднятие Сиерра-Леоне. Это связано с внедрением в земную кору ультраосновных пород, а также с сильной метаморфизацией различных пород коры. Дно таких котловин, как Гвинейская и Сиерра-Леоне, занято плоскими равнинами, которые окружены абиссальными холмами. Наибольшие глубины этих котловин составляют соответственно 5212 и 6040 метров.

Камерунская зона разломов

Широкое Гвинейское поднятие протянулось на северо-восток от лавового плато, обширного и находящегося в восточной части Срединно-Атлантического хребта, возле Острова Святой Елены. Камерунская зона разломов является самым характерным элементом этого поднятия. С ней связаны вулканические сооружения подводной горы Ширшова, а также островов Паланга, Принсипи, Сан-Томе и Масиас-Нгема-Бийого. Зона разломов далее протянулась в пределах континента Африки. Камерун, действующий вулкан, а также несколько центрально-сахарских, среди которых также имеются действующие, приурочены к ней.

Ангольская котловина

Дно лежащей к юго-востоку и к югу от Гвинейского поднятия Ангольской котловины тоже перекрыто в значительной степени наклонными шлейфами подножия материка, включая обширный конус выноса Конго, подводного каньона. Группа подводных гор располагается в самом южном углу Ангольской котловины. Эти горы имеют общее основание. Наиболее значительна из них — г. Вюрст (относительная высота ее составляет около 4 км).

Китовый хребет

Китовый хребет — это горное глыбовое сооружение. Состоит он из 3 крупных блоков, которые разделены седловинами. Китовый хребет характеризуется уплощенной вершинной поверхностью и крутыми склонами. Выравненность вершинной поверхности связана в большой (а возможно, и в главной) степени с накоплением толщи известковых отложений.

Капская котловина

Находящаяся к югу от Китового хребта Капская котловина отличается тем, что здесь развит в основном рельеф абиссальных холмов. Кроме того, глубины Атлантического океана таят здесь в себе множество вулканических гор. Они сосредоточены в основном в южной части этой котловины. Группа данных гор отделяет от котловины Агульяс Капскую котловину. Агульяс рассматривается в основном как часть ложа Индийского океана. Она сходна морфологически с Капской котловиной.

Теперь вы знаете, какой рельеф дна Атлантического океана имеется на сегодняшний момент. Он понемногу меняется, хотя существенные изменения происходят очень медленно. Ведь материки дрейфуют со скоростью всего лишь около 1-2 см в год. Другие процессы, влияющие на него, также протекают очень медленно. Поэтому основные особенности рельефа дна Атлантического океана остаются неизменными.

Чем объясняются особенности рельефа Атлантического океана?

Почему же рельеф дна именно такой, какой он есть? Давайте разберемся. Особенности, которые имеет рельеф дна Мирового океана, ученые сегодня могут объяснить конкретными причинами. В частности, Атлантический океан, как считается, образовался в результате того, что раскрылся рифт в осевой зоне хребта Средино-Атлантического. Все особенности структуры и рельефа дна этого океана объясняются тем, что 4 главные плиты (Антарктическая, Африканская, Евразийская и Американская) взаимно перемещаются.

История исследования Атлантического океана началась еще в древнейшие времена. Между тем его глубины еще не до конца изучены. Вполне возможно, что история исследования Атлантического океана будет продолжена новыми интересными открытиями.

Источник

.jpg)