«Певец моря» — Айвазовский И.К.

Общение с природой дает человеку массу приятных впечатлений. Древние греки говорили: «Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек улучшается».

Особым даром понимать природу обладал романтический художник Иван Константинович Айвазовский. Море было для него одним из самых ярких чудес природы.

Слово «маринист» образовано не от русского слова «море», а от имени «марина», что в переводе с итальянского означает морская. Художник-маринист изображает морские виды.

И.К. Айвазовский вырос в Крыму, на берегу моря, в многодетной армянской семье. С детства любил и понимал его, а потом научился блестяще передавать в картинах изменчивую морскую стихию.

С самого раннего детства он с увлечением копировал гравюры из книг, самоучкою играл на скрипке. Его одаренность была замечена городским архитектором Феодосии — Кохом,

Иван Айвазовский пытался передать переменчивые оттенки, освещённых солнцем, морской воды и облаков.

Когда он был в Венеции, художник познакомился с маркизом, которому продал картину за колбасу и ветчину…

В те годы он был признан в Европе, стал членом Парижской, Римской, Амстердамской академий художеств. А затем вернулся в столицу.

Художнику было поручено написать виды приморских городов Кронштадта, Ревеля, Петербурга и крепостей Свеаборг и Гангут. Наш герой с энтузиазмом взялся за новую работу и за несколько месяцев выполнил её.

В своих картинах «Смольный монастырь. Закат солнца», «Ревель», «Кронштадт. Форт», «Император Александр I», «Свеаборг», «Морское сражение при Ревеле 2 мая 1790 года» он прославил мощь и величие русского флота.

В 1845 году вместе с экспедицией Ф.П. Литке, Айвазовский побывал у берегов Турции, Малой Азии. Возвратившись, он уезжает в Феодосию: «Это чувство или привычка, моя вторая натура. Зиму я охотно провожу в Петербурге, — писал художник, — но чуть повеет весной, на меня нападает тоска по родине – меня тянет в Крым, к Черному морю».

Айвазовский женился на дочери петербургского врача Юлии Яковлевне Гревс. В Феодосии он основал картинную галерею, художественное училище, историко-археологический музей, построил несколько храмов и часовен. Он много и плодотворно работал. Почти ежегодно бывал он со своими выставками в Петербурге и других городах России, но иногда выезжал за границу. Он прославил русскую школу живописи за границей. Персональные выставки принесли ему широкое признание на родине.

Уже в мае 1854 года, в период Крымской войны, художник устроил выставку «морских баталий» для поднятия духа русских солдат. Особенно замечательными были полотна, посвящённые обороне Севастополя: «Вход в Севастопольскую бухту», «Севастопольский рейд», «Севастополь во время Крымской войны», «Синопский бой».

Одной из лучших своих работ этого периода мастер считал картину «Чесменский бой», написанную в честь сокрушительной победы русских моряков над турками в 1770 году в Чесменской бухте Средиземного моря.

Художник изобразил эпизод битвы, когда капитан одного из русских кораблей поджёг своё судно, чтобы от него загорелись остатки вражеской флотилии, уже серьёзно пострадавшей во время боя, а сам вместе с командой эвакуировался на шлюпке. Подожжённый корабль взрывается, турецкие судна горят, русские моряки предвкушают грандиозную победу в битве. На картине видно объятые пламенем корабли, взлетающие обломки, огромные клубы дыма, которые смешиваются с тёмно-серыми облаками. А в небе спокойно висит бело-жёлтая луна, словно отрешённый наблюдатель бурных событий.

В широко известных полотнах «Девятый вал», «Радуга» и «Буря у мыса Айя» он воспел смелость и волю человека.

На сказочность его мировосприятия проницательно указывал Ф.М. Достоевский: «В его бурях есть упоение, — писал он, — есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой настоящей буре».

Картину «Девятый вал» Иван Константинович выставил в Москве. Многие критики сразу назвали полотно шедевром.

Художник изобразил раннее утро. Ночью на море была буря. Первые лучи солнца освещают дикие громады волн, готовых обрушиться на горстку людей, ищущих спасение на обломках мачты. Только представьте, какая страшная гроза прошла ночью, какое бедствие терпел экипаж корабля и как гибли моряки!

Айвазовский нашёл точные средства для изображения величия, мощи и красоты морской стихии. Несмотря на драматизм сюжета, картина не оставляет мрачного впечатления: золотой свет солнца, разгорающийся над людьми, усиливает её общий оптимистический характер. Мы верим, что моряки спасутся.

В 1860-е годы И.К. Айвазовский много своих работ посвятил великолепной крымской природе: «Вид из Ливадии», «У берегов Ялты», «Морской вид», «Феодосия. Закат солнца», «Вид моря с гор», «Море».

Особого внимания заслуживает картина «Море» 1864 года. На картине видно, как волны в стремительном беге разбиваются о камни. По небу мчатся страшные косматые тучи. В просвет выглянул чарующий свет луны и озарил море, корабль, переживший бурю, и дальний скалистый берег с крутыми обрывами, расщелинами и каменной россыпью на кромке прибоя. Лунный свет подчеркнул форму и направление движения волн, написанных мастерски, лёгким касанием кисти. Эта картина считается лучшей работой Айвазовского.

В 1868 году наш герой путешествовал по Кавказу.

Айвазовский устроил в Тифлисе мастерскую и принялся за работу. За короткое время он написал 12 картин, среди которых особенно хороши «Дарьяльское ущелье в лунную ночь», «Гора Арарат», «Цепи Кавказских гор», «Река Риони», «Аул Гуниб в Дагестане», «Вид Тифлиса» и «Вид на озеро Севан».

Когда жители Тифлиса увидели эти работы на выставке, они были в восторге! Кстати, все вырученные деньги Иван Константинович передал местному детскому приюту. Он занимался благотворительностью, помогал нуждающимся жителям, студентам Академии художеств, Красному Кресту, ветеранам обороны Севастополя и их семьям. Во время военных действий находился в Севастополе, на передовой, воодушевляя русских солдат.

Хотелось обратить ваше внимание на картину, копия которой размещена в Рязанском государственном областном художественном музей им. И.П. Пожалостина – это «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим».

Когда 31 августа 1714 года русские корабли попали в бурю в Финском заливе, то Петр I, чтобы спасти их, отправился вместе с небольшим отрядом на сушу; там был разведен огонь, послуживший эскадре маяком. И.К. Айвазовский истолковывает произошедшее в романтическом духе – как противостояние сильной личности и слепой стихии.

Иван Константинович обращался к портретному жанру. Целый цикл полотен он посвятил поэту А.С. Пушкину, перед талантом которого преклонялся всю жизнь и стремился постичь образ моря через его поэзию. Художник писал: «С того времени любимый поэт стал для меня предметом вдохновения, раздумий, любознательности и долгих бесед». Впоследствии художник исполнил около двадцати картин и рисунков на сюжеты из жизни и творчества поэта: «Пушкин на берегу Черного моря», «Буря у крымских скал», «Пушкин на берегу Южного Крыма», «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца» и др.

Утром 18 апреля 1900 года Иван Константинович чувствовал себя здоровым, поставил на мольберт чистый холст в своей мастерской и приступил к работе над картиной «Взрыв корабля».

В центральной части он изобразил корабль, объятый пламенем и клубами дыма, в которых чётко просматриваются обломки мачт и рей, летящих в воздухе от произведённого взрыва.

Контурно была обозначена и лодка греческих повстанцев, удаляющаяся от корабля, а на заднем плане — гористый остров с виднеющимися у подножия гор зданиями города.

Завершение полотна уставший мастер отложил на завтрашний день.

Наступил час обеда, после которого художник отправился на обычную прогулку, зашёл в гости и засиделся до позднего вечера. Вернувшись домой, он лёг спать и больше не проснулся.

Незаконченная картина «Взрыв корабля» так и осталась на мольберте.

Согласно завещанию художник погребен в Феодосии. Надпись на его могиле гласит: «Родился смертным, оставил по себе бессмертную память».

Имя И.К. Айвазовского стоит в ряду самых известных русских живописцев, а его шедевры украшают лучшие музеи мира и являются гордостью отечественной школы живописи.

Я надеюсь, что прочитав этот пост, он вдохновит вас на дальнейшее знакомство с его полотнами.

Память о великом певце моря жива и не иссякнет никогда.

Источник

Певец моря и русской славы. К 200-летию Ивана Константиновича Айвазовского

200 лет назад, 17 (29) июля, родился великий художник Иван Константинович Айвазовский. Как это бывает у всех выдающихся деятелей искусства, в его творчестве (а это – около 6 тысяч картин) отражены разнообразные темы. Но, прежде всего, Айвазовский известен как певец моря. Как маринист, а также – баталист.

Море – это не только невероятной красоты пейзажи, радующие глаз любого, кто смотрит в бесконечную манящую даль. Это – еще и один из важнейших источников воинской славы России, арена многочисленных сражений и великих побед русского флота.

На полотнах Ивана Константиновича – море во всех его проявлениях: то спокойное, то грозное, штормовое; то дневное, то загадочное ночное; то мирное, то охваченное пламенем ожесточенной битвы. Армянин по происхождению, Айвазовский, стал художником мирового значения, прославившим не только красоту российских берегов, но и доблесть русского народа; запечатлевшим героические страницы истории России.

Родился будущий живописец в Феодосии, в семье армянского купца Геворка (Константина) Айвазяна, который писал свою фамилию на польский манер: Гайвазовский. При рождении мальчик получил имя Ованес (однако стал известен всему миру именно под русским именем: Иван Константинович Айвазовский: художник считал себя неразрывно связанным именно с русской культурой).

Талант Айвазовского начал проявляться с малых лет. Мальчик был сильно впечатлен восстанием народа Греции (1821-1829 гг.): на глаза Ованесу попались изображения этого восстания, и он не только внимательно рассматривал их, но и перерисовывал. Кроме того, он увлекался игрой на скрипке.

Надо сказать, что отец Ованеса (Ивана), несмотря на то, что являлся купцом, был небогатым человеком. После эпидемии чумы 1812 он разорился, и семья испытывала большие материальные трудности. Талантливому мальчику часто не хватало даже бумаги, и тогда он рисовал углем на стенах домов. Однажды такой его рисунок увидел феодосийский градоначальник Александр Казначеев. Этот человек сыграл важную роль в судьбе Айвазовского: благодаря ему юный художник получил возможность учиться. В частности, у архитектора Якова Коха, который всячески помогал Ивану, дарил ему краски и бумагу. Когда же Казначеева назначили губернатором Таврии и перевели в Симферополь, он взял юношу с собой и помог поступить в симферопольскую гимназию.

В августе 1833 года Айвазовский прибыл в Санкт-Петербург, где поступил в Императорскую Академию художеств (благодаря тому же Казначееву его удалось зачислить на казенный счет). Учился сперва у художника-пейзажиста Максима Воробьева. После первых успехов юного живописца взял в ученики французский маринист Филипп Таннер. К сожалению, Таннер оказался не самым порядочным учителем: он хотел использовать Ивана лишь как своего помощника и запрещал ему работать самостоятельно. Несмотря на этот запрет, Айвазовский рискнул представить пять своих работ на выставке Академии художеств в 1836 году. Таннер, позавидовавший ученику, не нашел ничего лучшего, как нажаловаться на него царю, Николаю I. Тот распорядился снять картины Айвазовского с выставки. Художник попал в опалу. За него, однако, вступились многие влиятельные люди, в числе которых – поэт-баснописец Иван Крылов.

Благодаря заступничеству, художник получил возможность продолжать образование. Через через полгода после неприятной истории он был определен в класс батальной живописи, где учился у Александра Зауервейда. Когда молодому человеку оставалось учиться два года, его направили на это время на родину – в Крым – для совершенствования мастерства.

Айвазовский рисовал не только пейзажи. Ему довелось лично присутствовать на военных действиях в долине реки Шахе. Там он вдохновился на картину «Десант отряда в долине Субаши», которую купил лично Николай I. После этого император захотел, чтобы Иван Константинович воспевал подвиги русского флота, и оказал ему покровительство. В 1839 году, вернувшись в столицу, Айвазовский получил не только аттестат, но и личное дворянство. Затем начались многочисленные поездки за рубеж: в Италию, Швейцарию, Францию, Голландию, Англию, Испанию, Португалию. Где бы он ни побывал, его работы повсюду высоко ценились и отмечались наградами.

В 1844 года, вернувшись в Россию, 27-летний Айвазовский стал живописцем Главного морского штаба. В 1845 году решил обосноваться в родной Феодосии, построив дом на набережной этого города. Сейчас там располагается главный музей художника – знаменитая картинная галерея, которой, в основном, и славится этот город.

В 1846 году живописец направился в экспедицию под руководством Ф.Литке к берегам Малой Азии. Он был впечатлен Константинополем и посвятил этому городу несколько полотен.

Когда началась Крымская война, Айвазовский поехал в гущу событий – в осажденный Севастополь. Там он организовывал выставки своих работ, пытаясь поддержать боевой дух защитников. Впоследствии оборона этого героического города станет сюжетом его картин. Художник отказывался покидать Севастополь, несмотря на то, что там становилось все опаснее и опаснее. Он считал, что, как живописец Главного морского штаба, должен находиться именно там, где ведется судьбоносное сражение. Адмиралу Корнилову, который желал спасти талантливому человеку жизнь, даже пришлось издать специальный приказ, чтобы Айвазовский уехал оттуда. В результате тот направился в Харьков, где в тот момент находилась его супруга и дочери. По дороге он узнал трагическую весть о гибели Корнилова.

«Наваринский бой», «Чесменский бой», «Синопский бой» (на эту тему у Айвазовского две картины – днем и ночью), «Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими кораблями», «Выборгское морское сражение», «Корабль «Императрица Мария» во время шторма», «Осада Севастополя», «Взятие Севастополя», «Малахов курган»… Про каждое из этих полотен можно писать отдельную статью. А лучше – просто полюбоваться тем, как мастерски художник изображает не только величие море, не только мощь и красоту кораблей, но и героизм русских людей, ведущих сражение со стихией и с неприятелями.

Для родной Феодосии Айвазовский сделал немало – открыл там школу искусств, заботился о строительстве концертного зала, библиотеки, руководил археологическими раскопками. Позже, в связи с тем, что феодосийцы испытывали трудности с водой – художник-меценат на свои деньги построил в городе фонтан с питьевой водой. Он же поспособствовал строительству железной дороги Феодосия – Джанкой, а также здания для музея древностей на горе Митридат (к сожалению, во время Великой Отечественной войны фашисты разрушили музей).

Скончался Айвазовский на 83-м году жизни, весной 1900 года, до последнего работая над картиной «Взрыв корабля». Так, недописанная, она и находится в феодосийской галерее…

К сожалению, 200-летие со дня рождения Айвазовского не обошлось и без политической спекуляции. Небезызвестный недопрезидент Украины Петр Порошенко заявил, будто бы великий маринист и баталист был… украинским художником. Попытался приватизировать великое имя и использовать в собственных политических целях. Из этой «прихватизации», однако, ничего не выйдет. Айвазовский – это мировая величина, однако более всего он связан именно с Россией. Воспевал русский флот, который всякие там порошенки и иже с ними пытались выгнать из Севастополя (как-то об этом умалчивают те, кто обвиняет Россию в «аннексии Крыма»).

Как верно отреагировал на выходку Порошенко сенатор Алексей Пушков, «Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его наследию, — это «Девятый вал». И он уже приближается».

А о том, патриотом какой страны чувствовал себя Айвазовский, лучше всего сказал он сам: «Каждая победа наших войск на суше или на море радует меня как русского в душе и дает мысль как художнику изобразить ее на полотне»

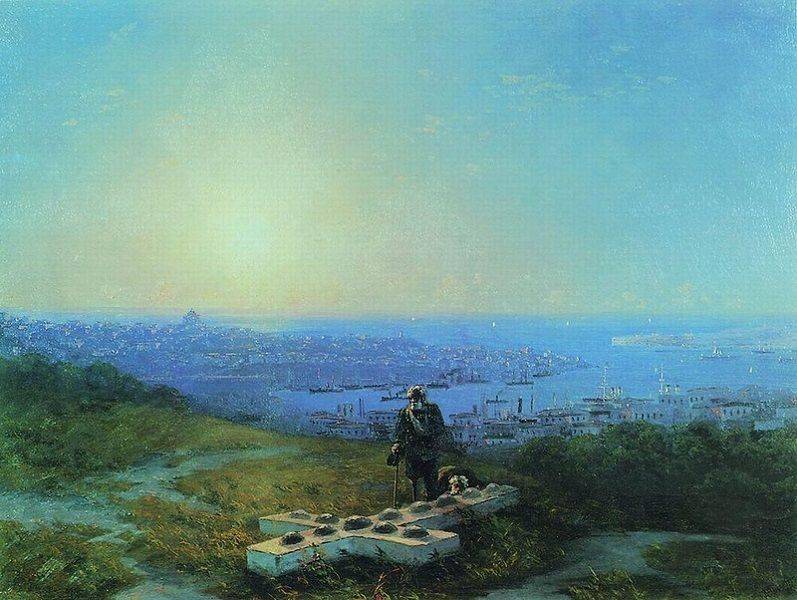

(Иллюстрация — картина И.К.Айвазовского «Малахов курган», посвященная памяти адмирала В.А.Корнилова)

Источник