АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря → Характеристика побережья, типы берегов

Характеристика побережья, типы берегов

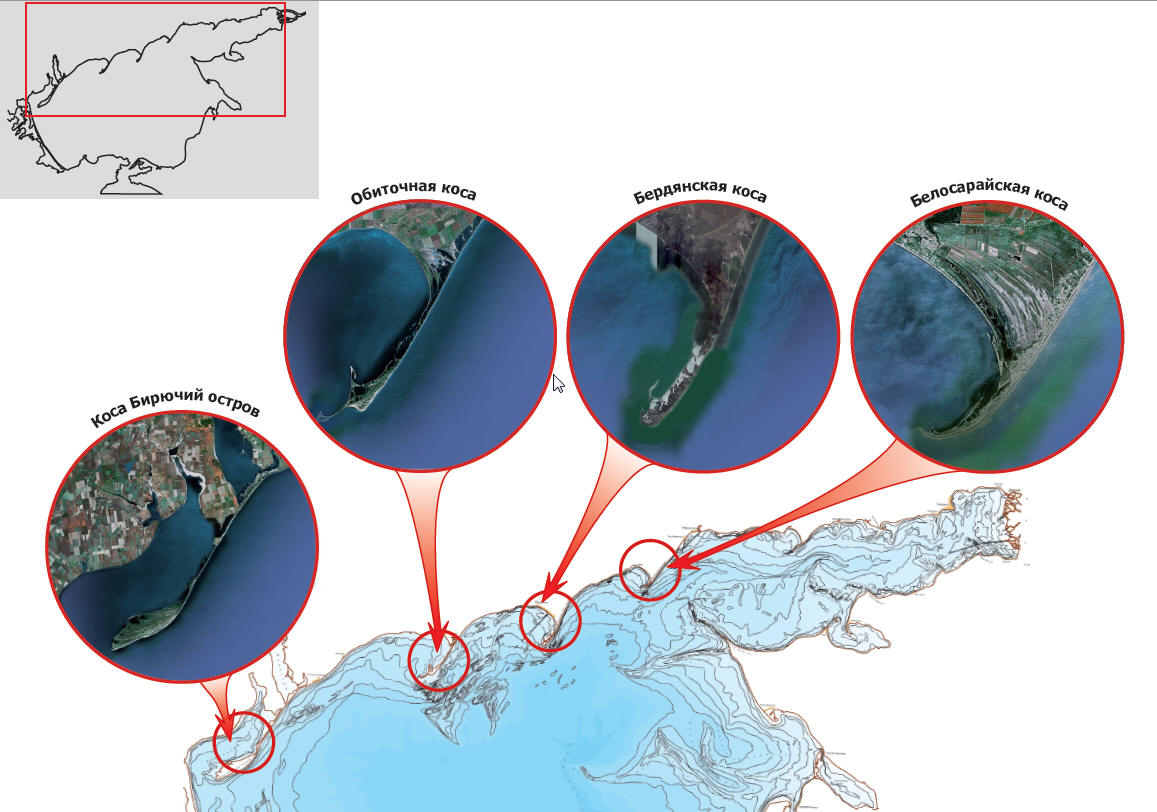

Береговая линия Азовского моря образует плавные изгибы, и только длинные песчаные косы придают ей некоторую изрезанность.

Берега Азовского моря сложены основными материковыми породами (преимущественно четвертичными лёссовидными суглинками и скифскими глинами), которые в процессе абразионной деятельности моря служат исходным материалом для образования морских отложений. Протяженность аккумулятивных берегов с песчано-ракушечными пляжами не превышает 10 % общей длины береговой линии.

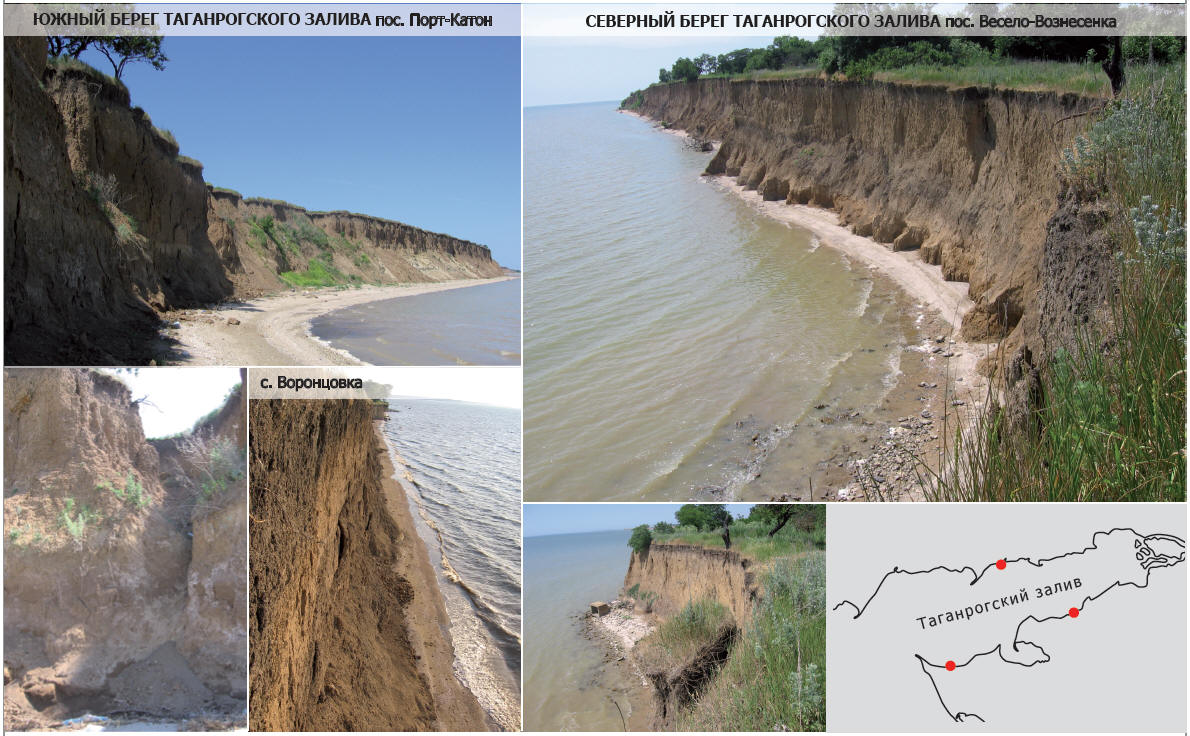

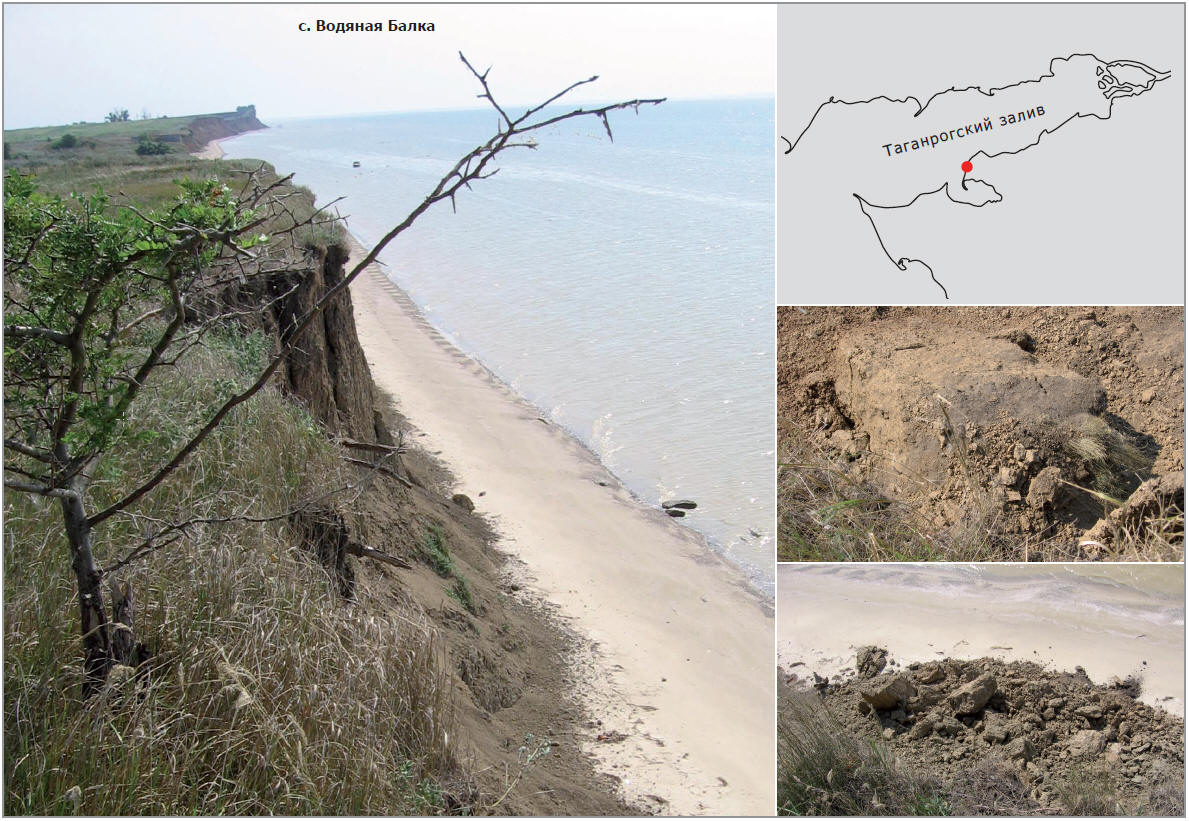

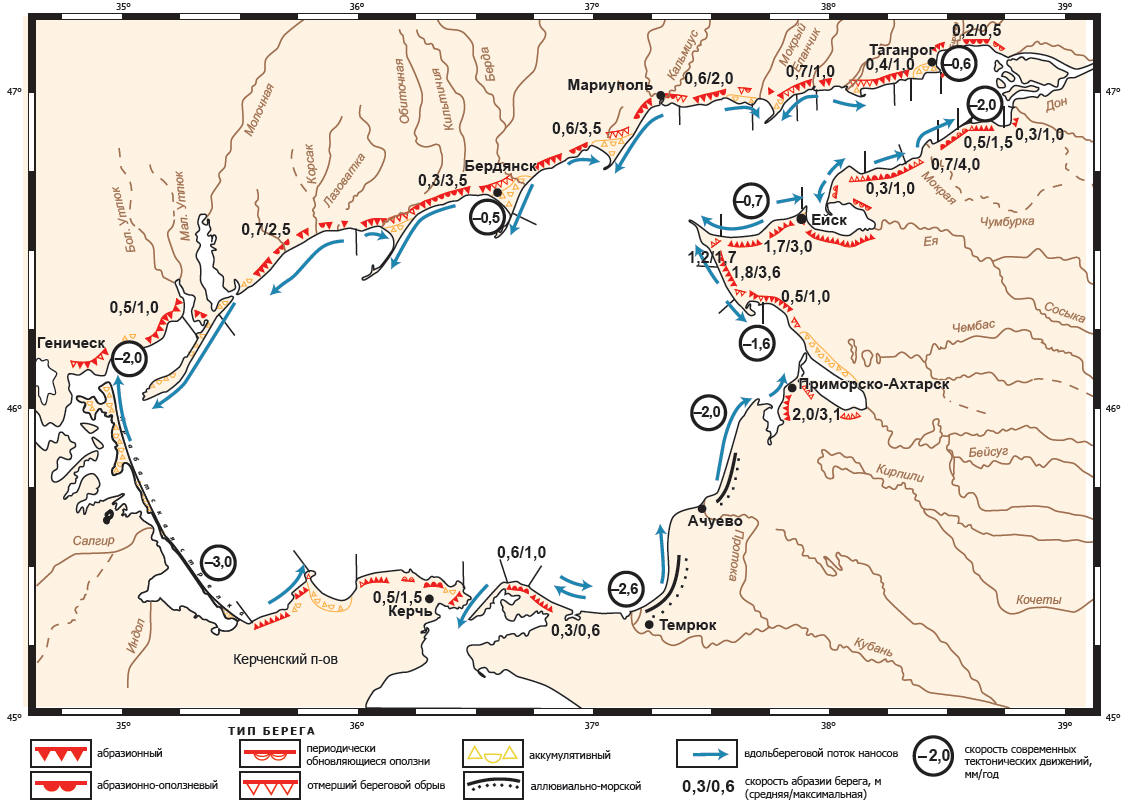

К тектонически стабильным участкам с однородным геологическим строением тяготеет абразионный тип берега (Рисунок 1). Он распространен в пределах всех областей, кроме Кубанской дельты и Арабатской стрелки. При малой высоте клифа (3–5 м) в однородных суглинистых породах формируется абразионный берег с фестончатым расчленением (г. Приморско-Ахтарск); при высоте берега 6–10 м в более плотных разностях суглинков, глин, конгломератах и песчаниках образуются волноприбойные ниши и гроты (участки берега от ст. Должанской до ст. Камышеватской, берега Бердянского и Обиточного заливов) (Рисунок 2); при высоте клифа более 10–15 м и относительно однородном строении обычно формируется отвесная стенка берегового обрыва с обвалами суглинков в основании (абразионно-обвальный берег) (Мамыкина, Хрусталёв, 1980) (Рисунок 3).

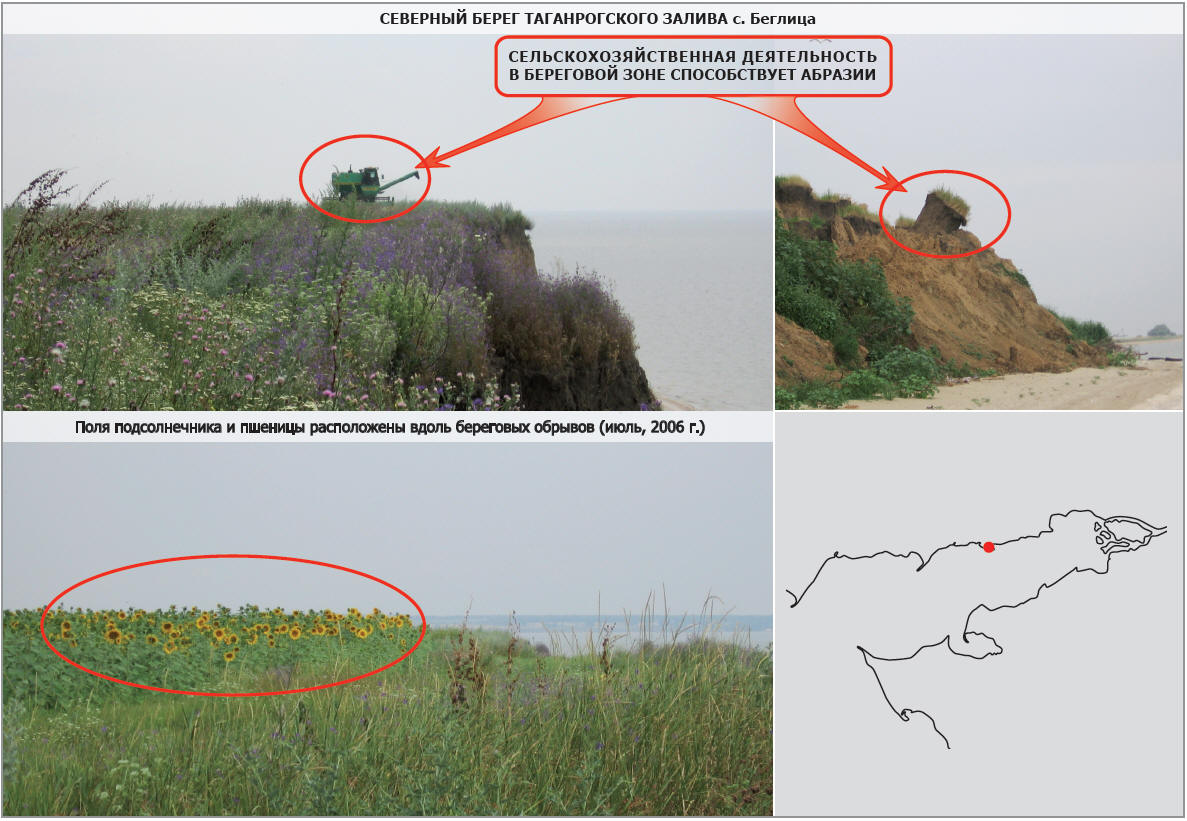

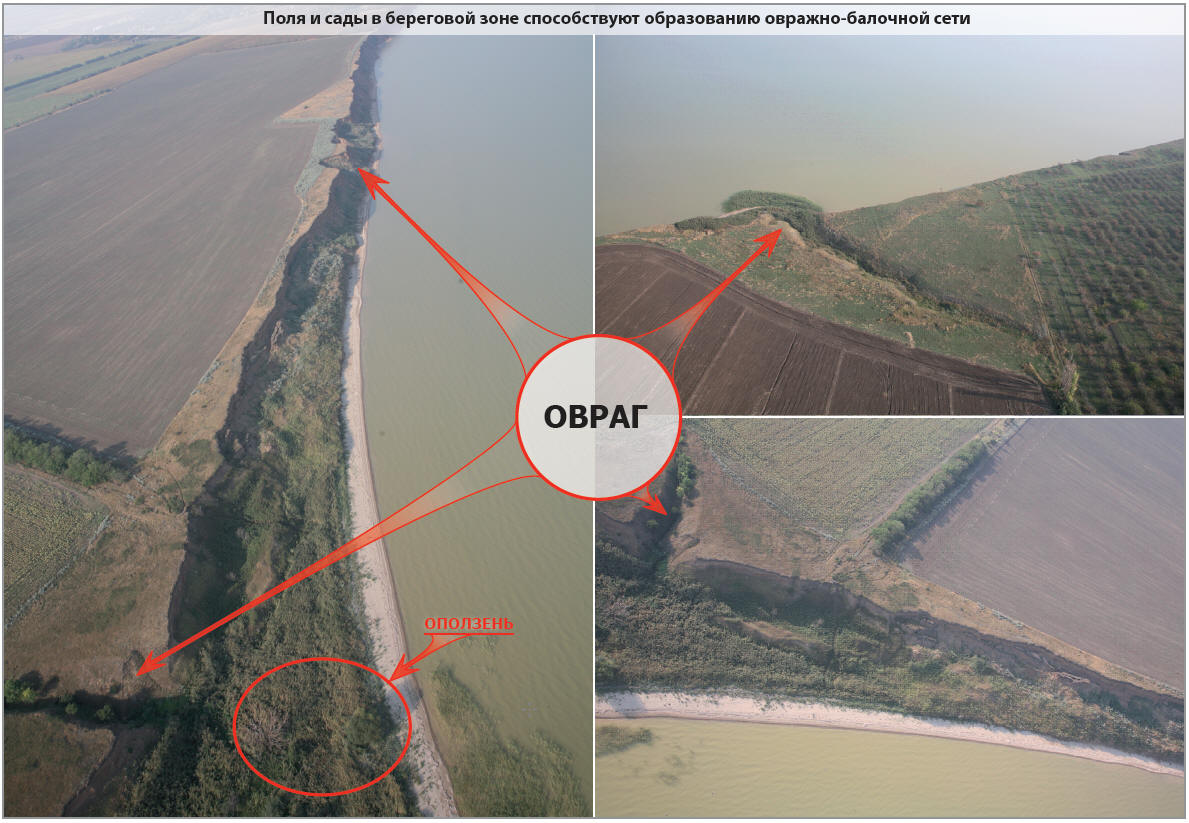

На северном побережье моря и Таганрогского залива большая крутизна берега наблюдается к востоку от кос, где налицо явные следы интенсивного разрушения (Рисунок 4). Западная сторона кос изрезана бухтами. Уступ коренного берега прорезан балками, оврагами и долинами ручьев и речек. В устьевых участках их наблюдаются конусы выноса. Вершины кос и периферия конусов выноса характеризуются неустойчивыми очертаниями, резко меняющимися под влиянием штормов, ливневых потоков, паводков.

Южное побережье Азовского моря представлено территорией Керченского и Таманского полуостровов, между которыми располагается Керченский пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря. Керченский пролив неглубокий (глубина около 4 м) и сравнительно неширокий (4–15 км), имеет длину 41 км.

Побережье Таманского полуострова представляет собой сочетание абразионных берегов с широким развитием песчаных аккумулятивных образований (косы Чушка, Тузла и др. участки), местами со слоем водорослей мощностью 30–50 см и более, частично поросших тростником (Рисунок 5). На Керченском побережье развит абразионно-бухтовый берег. Ряд мысов (Казантип, Зюк, Тархан), сложенных мшанковыми известняками, стойко сопротивляется натиску морских волн. Между мысами расположены небольшие открытые бухты, выработанные в рыхлых четвертичных и неогеновых отложениях, – заливы Арабатский и Казантипский, за которыми располагаются соленые озера Акташское, Чокракское и др.

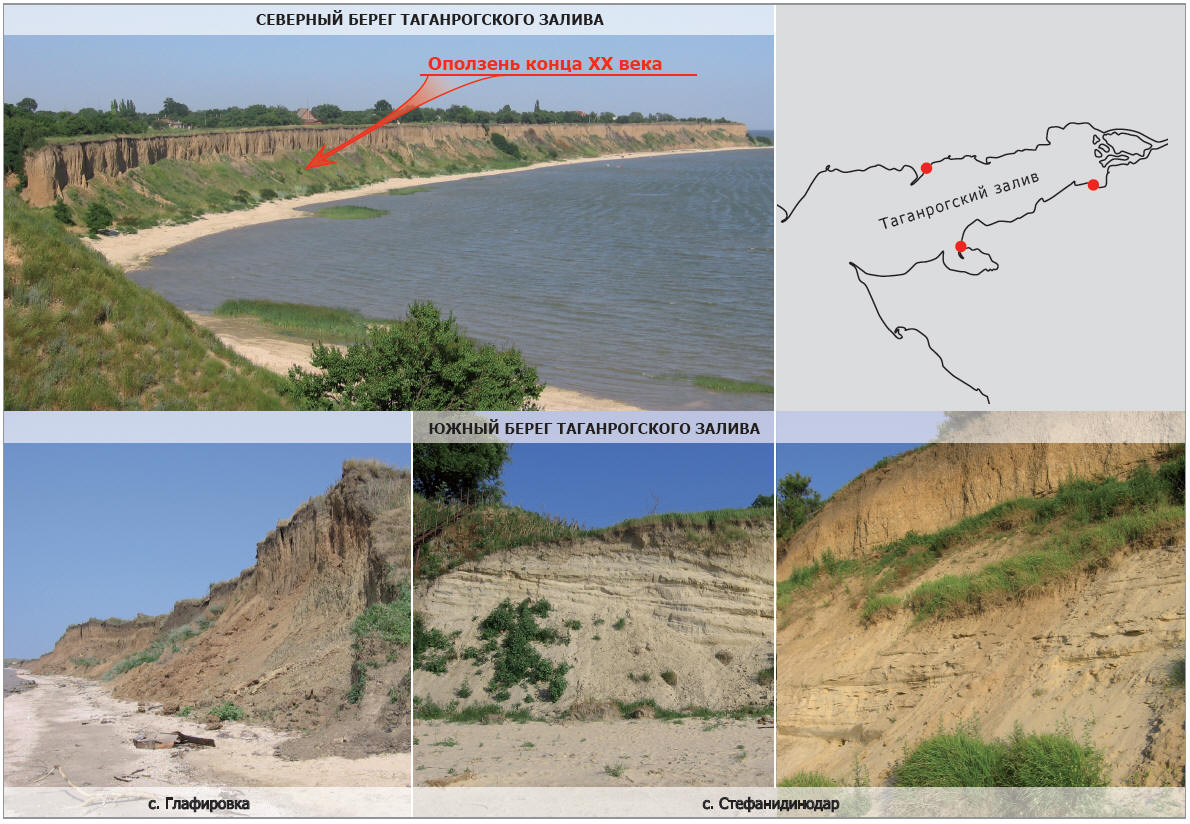

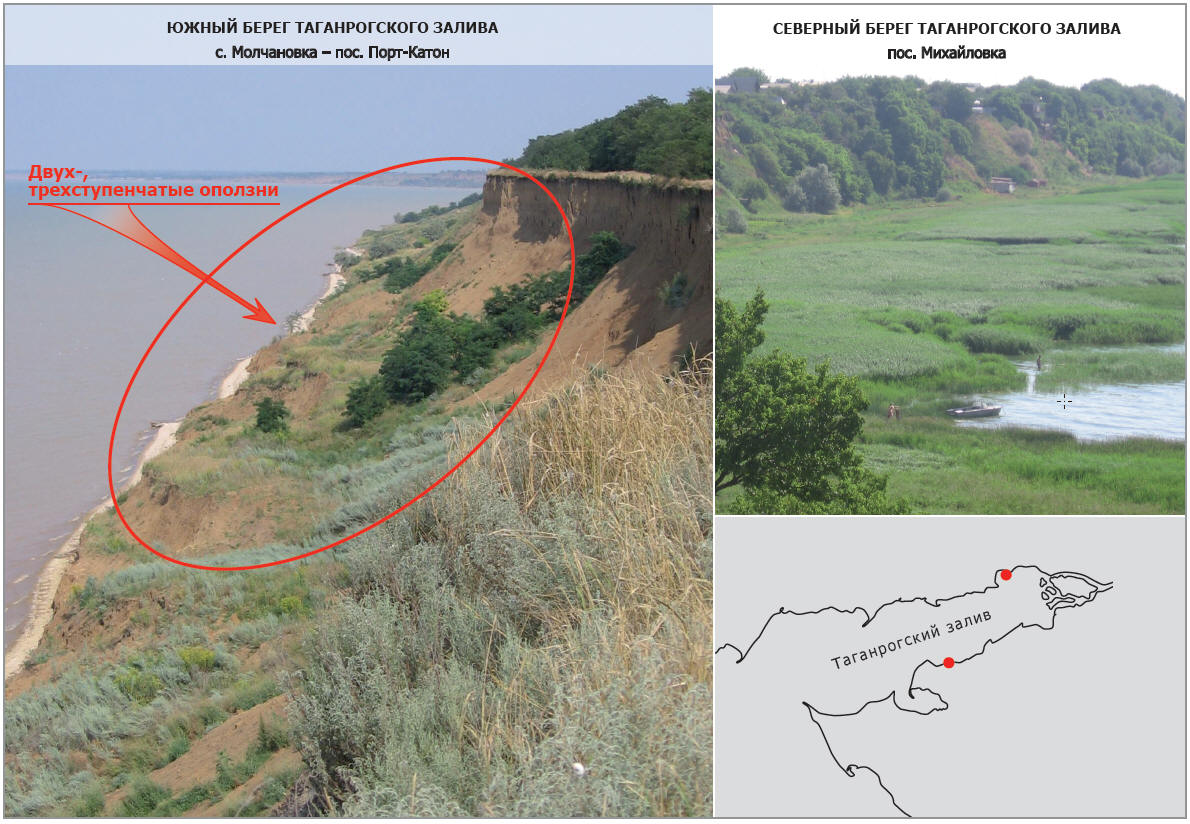

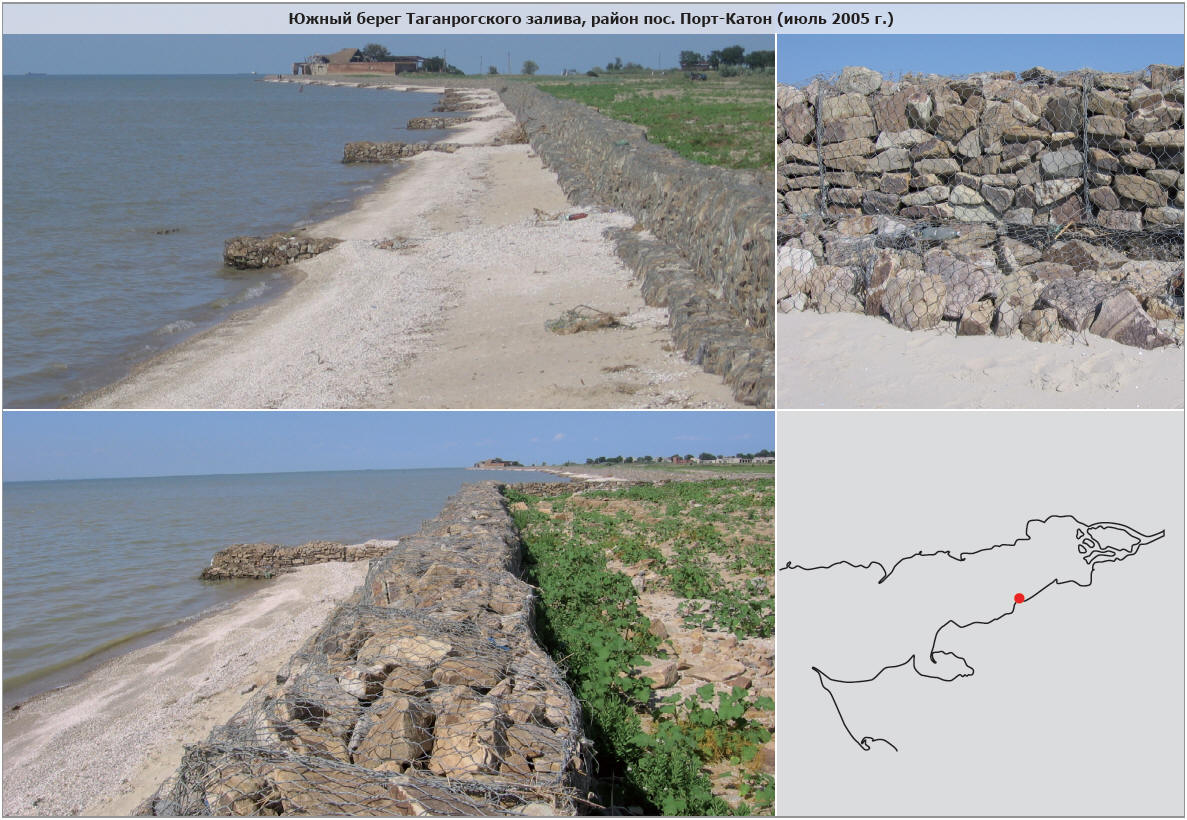

Абразионно-оползневый тип берега широко распространен в Таганрогском заливе (Рисунок 6), особенно вдоль его южного побережья, а также в Керченско-Таманской области. Этот тип берегов приурочен к относительно приподнятым участкам, в основании которых обнажаются неогеновые песчано-глинистые отложения. Относительная высота и мощность горизонтов песка иглин определяют морфологию оползней. Наиболее распространены на побережье непрерывно развивающиеся глубокие оползни, которые представляют собой несколько оползневых террас или ступеней, расположенных одна над другой, с высокой стенкой отрыва (с. Порт-Катон, с.Приморка, г. Мариуполь, мыс Ахиллеон и др.) (Рисунок 7). Этот подтип приурочен к наибольшей высоте берега (более 45 м), где в осно- вании выходит песчано-глинистая толща. Оползневые зоны имеют протяженность до десятков километров. Поверхностные оползни типа оплывин, потоков распространены в районах с большой мощностью песка, перекрытого лёссовидными суглинками (участки берега в районе пос. Маргаритово, Миусского лимана, Керченского полуострова) (Мамыкина, Хрусталёв, 1980).

Аккумулятивный берег – это пересыпи и бары (Арабатская стрелка длиной в 120 км и шириной 0,3–4,0 км, которая отчленяет соленую лагуну Сивашского лимана; пересыпи озер Молочного и Ханского, Ахтанизовского, Миусского лиманов; коса Ясенская), косы азовского типа, примкнувшие формы в Таганрогском заливе. Морфологические особенности этих форм аккумуляции обусловлены местоположением источников поступления материала и его составом, гидродинамическими условиями.

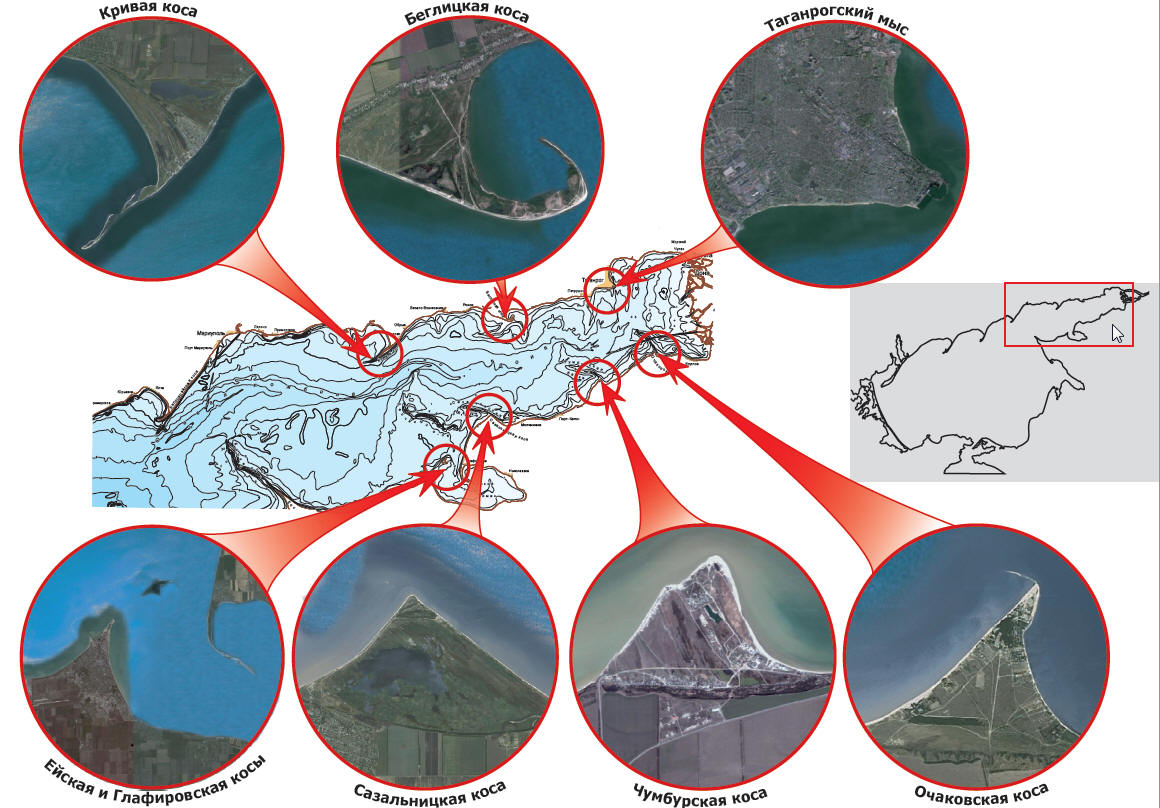

Косы Очаковская, Чумбурская, Сазальницкая, Маргаритовская, Маркитантская являются разновидностью аккумулятивных террас, простирающихся параллельно подошве обрыва (Рисунок 8). Они имеют треугольную форму, эволюционируют в условиях выровненного берега и узких мелководных акваторий, хорошо сохраняются во времени. Такие формы – «наволоки» – смещаются вдоль обвального берега по направлению результирующих нагонных ветров и волнений: наветренный берег отступает, а подветренный нарастает. Многие из них возникли в пределах активных оползневых участков, где песок в подошве обрыва обеспечивал их питание. Под защитой косы оползневый берег стабилизируется и зарастает, осваивается людьми, но так как коса смещается, этот берег вскоре оказывается вновь во власти оползневого процесса. По мнению Ю.В. Артюхина (2007), это одна из причин эволюции сел Павло-Очаково и Семибалки в течение 1778–1950 гг.

На участках, где линия обвального берега резко изгибается, формируются косы «изгиба», или настоящие косы – Беглицкая, Петрушина, Глафировская, Ейская, Камышеватская, Чушка. Они развиваются в результате подачи наносов сначала на корневой участок, а затем под действием волн и течений – на оконечность формы. Коса Ясенская и пересыпь Молочного лимана на начальных этапах развивались как косы «изгиба», впоследствии трансформировались в пересыпь, изолирующую устьевую область Бейсугского и Молочного лиманов (Рисунок 9). Разные части пересыпи при полноценной поставке пляжеобразующих наносов нарастают, а в условиях дефицита могут размываться по всей длине. На косах «изгиба» прикорневой и средний участки наветренного берега отступают, оконечность нарастает, а ее ось изгибается внутрь перекрываемой акватории (Артюхин, 2007).

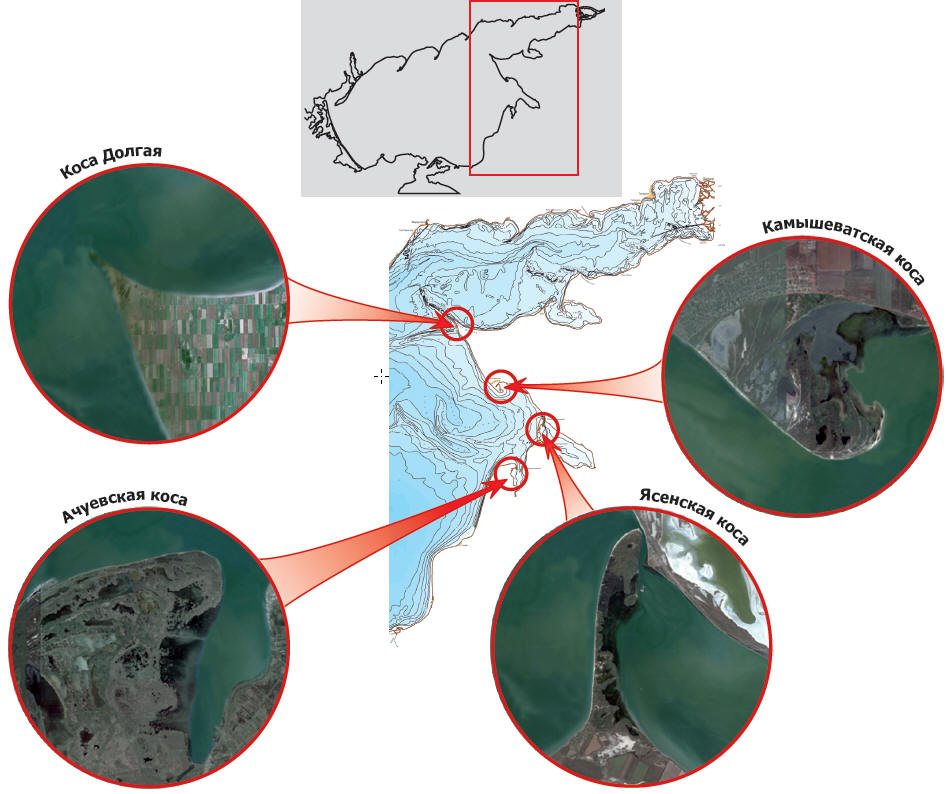

В пределах северного берега Азовского моря существует пять аккумулятивных форм азовского типа. Для них характерно наличие треугольного основания, расширенной оконечности и тонкой перемычки, связывающей эти части форм (Рисунок 10). Особую роль в их генезисе играют структурнотектонический план подводного склона и примыкающего участка коренного берега (Артюхин, 1987).

Узкие и длинные косы, вытянутые далеко в море, такие как Долгая и Тузла, называют стрелками. Особенностями динамики этих береговых форм являются их удлинение и нередко размыв на обоих берегах. В условиях дефицита наносов оконечности стрелок могут дробиться на отдельные острова и отмели.

Обширная дельта р. Кубань начинается на расстоянии более 80 км от моря. Ее северо-восточная часть от р. Протоки возвышена и не затопляется водой, юго-западная часть чрезвычайно низменна и заболочена. До начала интенсивного сельскохозяйственного освоения в 1950-х гг. дельта Кубани представляла собой знаменитые «Приазовские плавни» – целый лабиринт мелководных озер и лиманов, заросших камышом и осокой, соединенных между собой протоками, или по-местному ериками, которые образовывали причудливые петли между низменными участками болотистой суши. После введения в строй Кубанской оросительной системы (1952 г.) пейзаж изменился: вместо камышей и лиманов на многие километры простираются квадраты рисовых чеков.

Морской край дельты Кубани, где песчаный материал аллювиального происхождения в значительной мере переработан и обогащен биогенным (ракушей), а рельеф создается главным образом волновым и уровенным режимом моря, относят к аккумулятивному типу берега, сложенному преимущественно морскими отложениями.

Северо-восточный берег Таганрогского залива – низменные острова и многочисленные протоки (гирла) дельты р. Дон. Последняя имеет треугольную форму и занимает площадь около 350 км 2 . Характерными породами дельты являются пески со сложными прослойками пылеватых и илистых грунтов.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник

АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря → Современные геоморфологические процессы в береговой зоне

Современные геоморфологические процессы в береговой зоне

Под береговой зоной понимают область контакта моря и суши, состоящую из берега, пляжа и подводного склона (Терминологический справочник, 1980). Для нее характерна интенсивная перестройка надводного и подводного рельефа под влиянием изменения ветровых и волновых полей, развития течений разной природы, колебаний уровня, жизнедеятельности растительных и биологических сообществ, хемогенных и тектонических процессов. В Азовском море при экстремальных ветро-волновых условиях волнение воздействует на всю поверхность дна, в этом случае все пространство акватории можно отнести к береговой зоне (Рисунок 1).

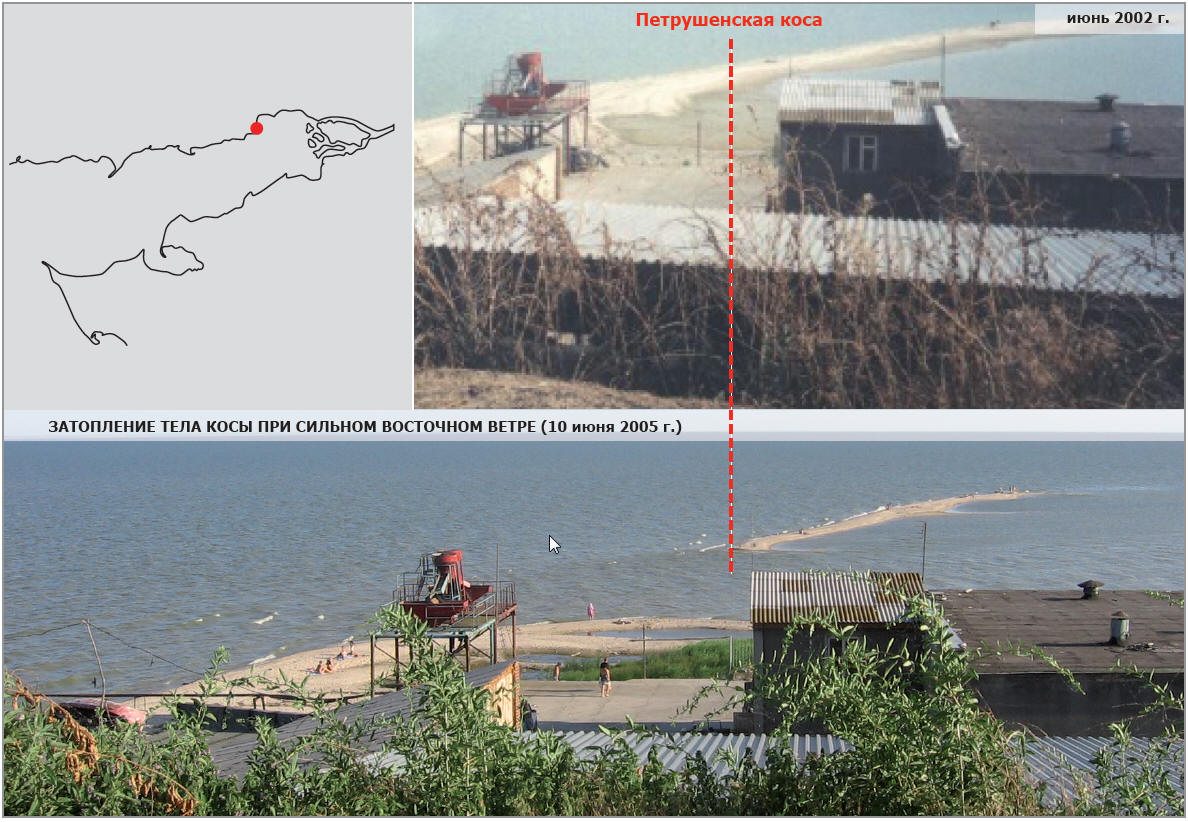

Конфигурация и строение береговой линии подвержены штормовой, сезонной, многолетней и вековой изменчивости. Первые три составляющие динамики береговой зоны могут влиять на условия быта и хозяйствования людей и происходят под влиянием обычных флуктуаций синоптических полей. Вековые изменения обусловлены крупномасштабными климатическими сдвигами, следствиями которых являются возрастание засушливости климата или усиление его суровости, подъем уровня моря на 0,5–1 м (Матишов, Артюхин, 2010).

Сильные штормы способствуют кардинальной перестройке берегов, значительно расширяя границы береговой зоны. Например, в районе Ахтарского маяка в течение нескольких часов экстраординарного шторма в январе 1969 г. абразионно-обвальный берег отступил на 3–5 м, новоазовская терраса у ст. Голубицкой – на 20 м (Губкин, 1973); кромка обрыва у Генического маяка (Утлюкский залив) сместилась на 3,8-4 м, вблизи с.Степановка (Обиточный залив) – на 10–12,5 м (Артюхин, 2007). В результате интенсивных штормов в период с 2002 по 2005 гг. восточный берег моря в 17 км к югу от косы Долгой отступил на 11 м (Рисунок 2) (Матишов Д. и др., 2006).

Скорости деформации оползневых берегов в среднем за год обычно меньше, чем обвальных. Темпы смещения оползней зависят от морфологии и особенностей литологического строения береговой толщи, водонасыщения пород, а также от амплитуды сгонно-нагонных колебаний уровня и угла подхода волн генеральных направлений к берегу. Наибольшие значения перестройки кромки обрыва и линии уреза в ХХ веке характерны для оползневого участка между с. Мелекино и х. Самарино (северное побережье Таганрогского залива, юго-западнее г. Мариуполя), где в мае 1971 г. сошел оползень протяженностью вдоль берега 500–600 м, шириной 30–40 м (Антюхов, 1982). На линии уреза этот процесс сказался мало, так как оползневые террасы довольно быстро были переработаны морем.

Положение уровенной поверхности моря также является существенным фактором, способным повлиять на темпы перестройки берегов всех типов. На фоне эвстатического подъема уровня волновое разрушение берега активизируется, происходит затопление аккумулятивных тел (Рисунок 3).

Аккумулятивные берега почти всегда, за редким исключением, возникают в результате накопления масс целых и битых створок отмерших моллюсков (Рисунок 4). Другие виды моллюсков, имеющие хрупкие створки или малую биомассу, не оказывают решающего воздействия на пляжеобразование, играя роль примеси.

Биогенные наносы слагают преимущественно надводную часть аккумулятивных форм. В образовании их подводных склонов значительную роль играют минеральные пески и алевриты. Именно поэтому сокращение поставки биогенных наносов сказывается сначала на морфологии и динамике берегов, а затем их подводных склонов. Одной из причин размыва крупных аккумулятивных форм во второй половине ХХ века является уменьшение продуктивности биоценозов донных моллюсков (Артюхин, 2007).

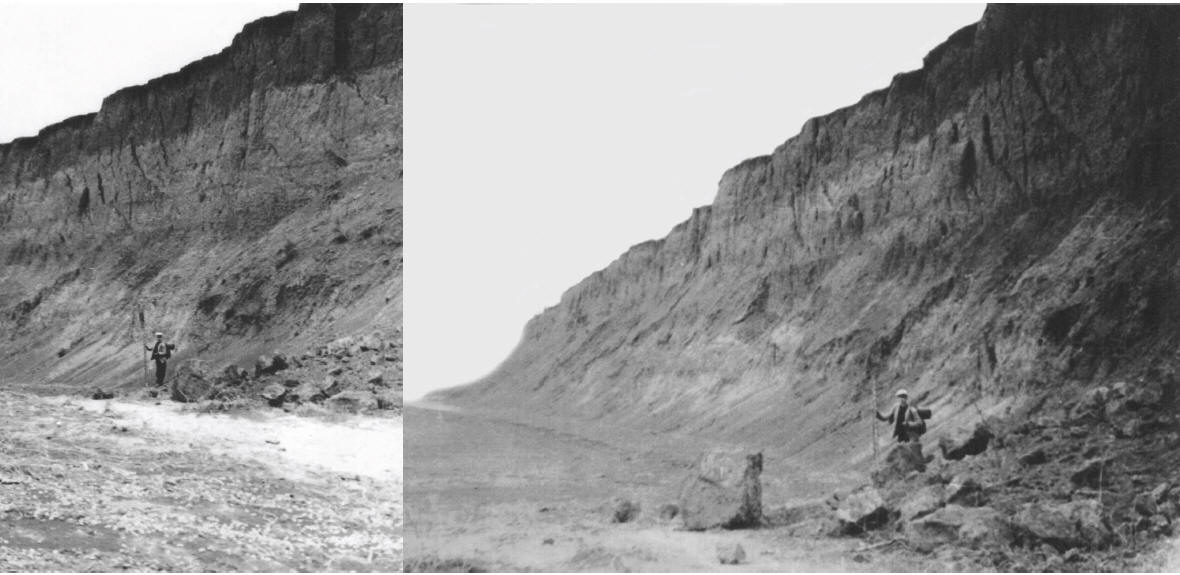

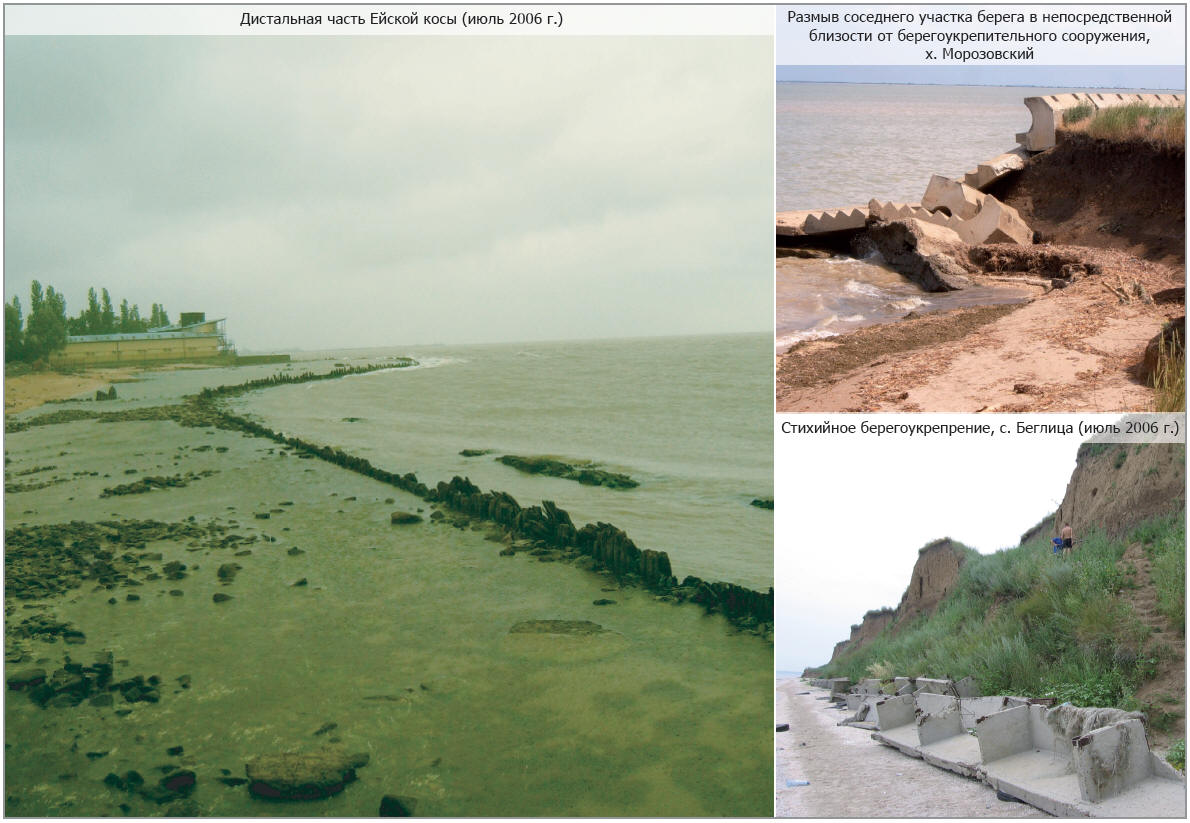

На состоянии берегов Азовского моря сказывается и деятельность человека. Естественный ход береговых процессов нарушается на современном этапе не только из-за мероприятий крупного масштаба (зарегулирование рек), но и непосредственного освоения побережий: сельскохозяйственная деятельность, промышленное и курортное строительство, разработка песчано-ракушечного материала, создание берегозащитных сооружений приобрели широкий размах (Рисунок 5-10).

Анализ предшествующих работ и собственные исследования Южного научного центра РАН, направленные на оценку абразионных процессов, показывают активизацию размыва побережий, особенно восточной части моря и Таганрогского залива (Матишов Д. и др., 2006).

Динамика косы Долгой

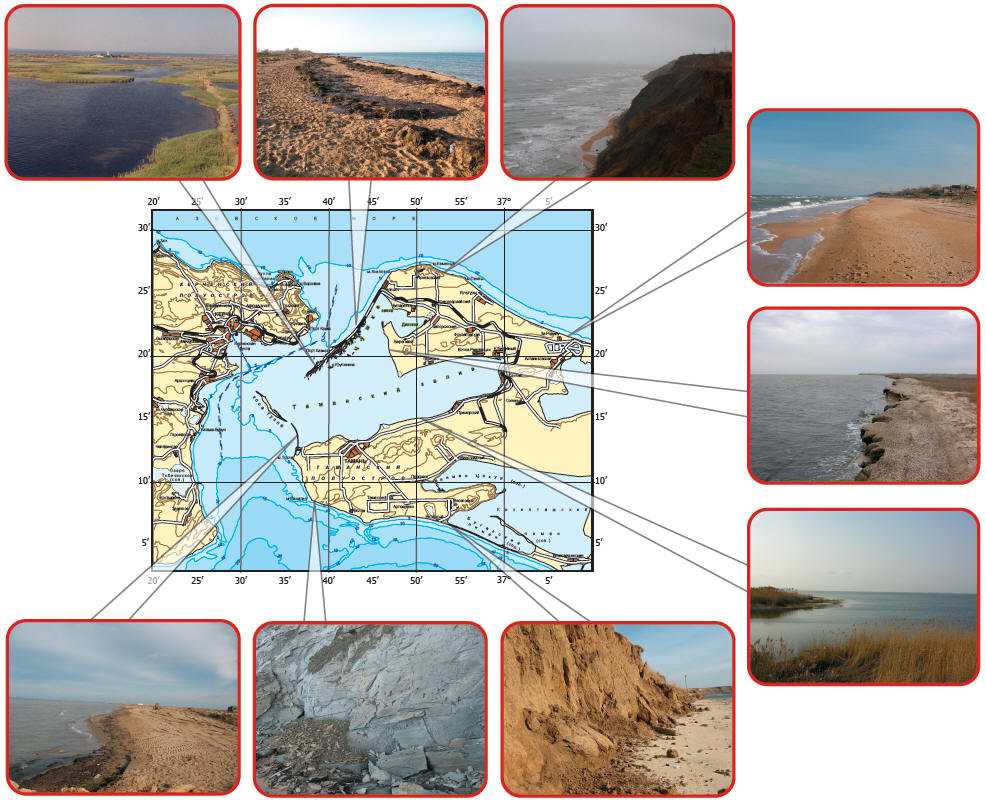

Одна из самых крупных отмелей Азовского моря – коса Долгая, оконтуривается изобатой 1–2 м. Она сужается от 6 км до 500 м к северо-западу, фактически отгораживая Таганрогский залив от основной части моря и тем самым определяя его гидрологический и гидрохимический режимы. Общая протяженность системы коса – подводное поднятие составляет более 60 км.

Дистальная часть косы часто меняет свои очертания в зависимости от гидродинамических условий и количества биогенного материала, подаваемого с банок открытого моря и дна залива.

Весь юго-западный берег моря, исключая прикорневой участок, – это район поступления ракуши со дна открытого моря (банка Еленина) и перемещения его вдольбереговыми течениями к северо-западу, где он формирует острова и подводную отмель. На северо-восточном берегу преобладают процессы размыва и переотложения материала к оконечности (Мамыкина, Хрусталёв, 1980). Размыв косы, особо сильный в 1960–1970-е годы, продолжается и сейчас, особенно со стороны Таганрогского залива, где на всем протяжении берег отступает в среднем на 3–5 м/год, а у основания косы морем ежегодно поглощается 3–4 м пляжа. Значительный размыв зафиксирован в период экспедиций ЮНЦ РАН 2002–2005 гг. и в средней части косы, где берег отступил за 3 года на 20–30 м (Матишов Д. и др., 2006) (Рисунок 11, 12).

Динамика береговой линии косы на коротком промежутке времени определяется ветро-волновым режимом. Наши наблюдения подтверждают тот факт, что изменения в приурезовой зоне могут происходить ежедневно под действием ветра. Так, при северо-восточном ветре, который создает нагон со стороны Таганрогского залива, северо-восточный берег косы подвержен затоплению. Прилегающий коренной берег на участке ст. Должанская – с. Воронцовка интенсивно абрадируется морем, здесь практически нет пляжей. Средняя скорость абразии составляет 1,7 м/год.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник