Азовское море береговая линия полуострова

Регионы мира

Подводный рельеф Азовского моря сравнительно прост. По мере удаления от берега глубины медленно и плавно нарастают, достигая в центральной части моря 14,4 м. Основная площадь дна Азовского моря характеризуется глубинами 5-13 м. Область наибольших глубин находится в центре моря. Расположение изобат, близкое к симметричному, нарушается небольшой вытянутостью их на северо-востоке в сторону Таганрогского залива. Изобата 5 м располагается примерно в 2 км от берега, удаляясь от него около Таганрогского залива и в самом заливе около устья Дона. В Таганрогском заливе глубины увеличиваются от устья Дона (2-3 м) по направлению к открытой части моря, достигая на границе залива с морем 8-9 м.

Перечислены крупные или представляющие особый интерес географические объекты в порядке их следования по часовой стрелке вдоль побережья Азовского моря начиная от Керченского пролива.

Заливы и лиманы Азовского моря:

Украина:

- на юго-западе: Казантипский залив, Арабатский залив;

- на западе: залив Сиваш;

- на северо-западе: Утлюкский лиман, Молочный лиман , Обиточный — залив, Бердянский залив;

Россия:

- на северо-востоке: Таганрогский залив, Миусский лиман, Ейский лиман;

- на востоке: Ясенский залив, Бейсугский лиман, Ахтарский лиман;

- на юге-востоке: Темрюкский залив.

Косы и мысы Азовского моря:

- на юго-западе: мыс Хрони, мыс Зюк, мыс Чаганы и мыс Казантип (Казантипский залив);

- на западе: коса Арабатская Стрелка (залив Сиваш);

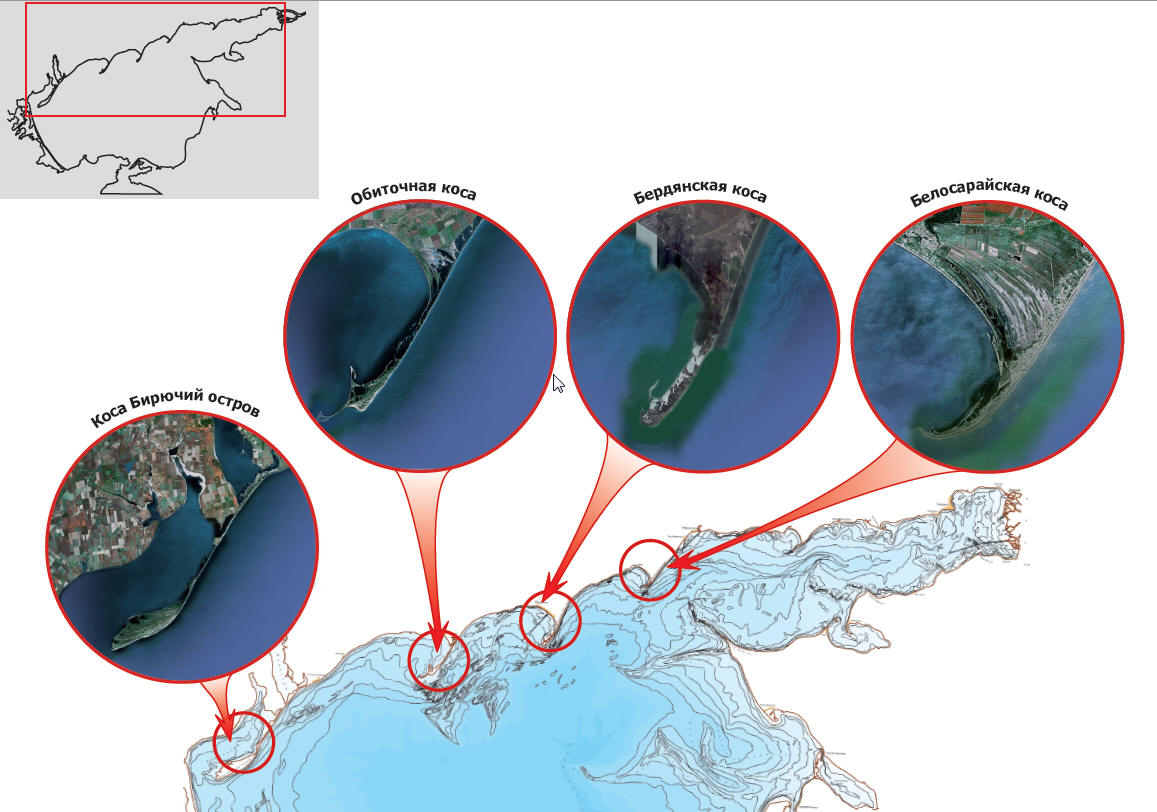

- на северо-западе: Федотова коса и коса Бирючий остров (Утлюкский лиман), Обиточная коса (Обиточный залив), Бердянская коса (Бердянский залив);

- на северо-востоке: Белосарайская коса, коса Кривая;

- в Керченском проливе: коса Тузла.

- на северо-востоке: коса Беглицкая;

- на востоке: мыс Чумбурский, Глафировская коса, Долгая коса, Камышеватская коса, Ясенская коса (Бейсугский лиман), Ачуевская коса (Ахтарский лиман);

- на юго-востоке: мыс Ачуевский и мыс Каменный (Темрюкский залив).

- в Керченском проливе: коса Чушка.

Реки, впадающие в Азовское море:

- на северо-западе: Малый Утлюк, Молочная, Корсак, Лозоватка, Обиточная, Берда, Кальмиус, Грузский Еланчик;

- на северо-востоке: Мокрый Еланчик, Миус, Самбек, Дон, Кагальник, Мокрая Чубурка, Ея;

- на юго-востоке: Протока, Кубань.

Берега азовского моря

Побережье Азовского моря менее живописно и разнообразно, чем Черноморское. Но есть и в нем своя, неповторимая красота. Вплотную к морю подступают степи, а местами заросшие камышом плавни. Берега безлесные, они то низкие и пологие, с песчано-ракушечным пляжем, то невысокие, но обрывистые, сложенные из желтых лессовидных суглинков. Береговая линия моря образует довольно плавные изгибы, и только длинные песчаные косы придают ей некоторую изрезанность. Большое количество кос — это одна из характерных особенностей берегов Азовского моря.

Западное побережье Азовского моря

Западный берег Азовского моря представлен длинной косой — Арабатской стрелкой. Она вытянулась вдоль берега моря на 112 км, отделяя от него мелководный залив Сиваш. Ширина этой плоской песчано-ракушечной косы колеблется от 270 м в южной и средней частях ее до 7 км в северной, где, имеется несколько небольших возвышенностей. Арабатская стрелка — это громадный природный пляж. Параллельно ей протянулся ряд длинных отмелей. Их прекрасно видно со стен старой генуэзской крепости, расположенной около поселка Арабат, или прямо с возвышенного коренного берега. В тихую солнечную погоду зеленовато-голубые волны моря с легким шумом мягко набегают на песчано-ракушечный пляж и пена легкого прибоя окаймляет его, точно узким белым кружевом. Кренясь на крыло, скользят низко над водой белокрылые чайки. Вдали на косе ослепительно блестит под лучами жаркого солнца добытая из Сиваша соль. Красиво Азовское море и в бурю. Когда дует свирепый нордост, оно темнеет, становится суровым. С гневным шумом, кипя белой пеной, обрушиваются на берега крутостенные волны. Можно часами любоваться вспененным морским простором, стремительным бегом и бурным прибоем волн Азовского моря.

У любого человека, посетившего Азовское море, навсегда останутся воспоминания о его неброской, но волнующей душу красоте. На Арабатской стрелке открыты горячие минеральные воды, по своему химическому составу и лечебным свойствам превосходящие мацестинские. На базе этих целебных вод предполагается создать новый курорт — Азовскую Мацесту.

Южное побережье Азовского моря

Оно представлено территорией Керченского и Таманского полуостровов, между которыми располагается Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. Керченский полуостров является восточной оконечностью Крыма. Площадь его около 3 тыс. кв. километров. В недрах полуострова обнаружены крупные месторождения железных руд, питающих металлургию Приазовья, нефти и природного газа. Северная и северо-восточная части Керченского полуострова сложены мергелями, глинами, известняками; местами встречаются песчаники третичного возраста. Западная часть Керченского полуострова равнинная, восточная — холмистая. В пределах полуострова южный берег Азовского моря большею частью круто обрывается в море, оставляя лишь узкую полосу пляжа. Местами обрывистые берега сложены мшанковыми известняками, стойко сопротивляющимися натиску морских волн. Таков, например, мыс Казантип, в основании которого лежит мшанковый риф — атолл. К западу от этого мыса — Арабатский залив, к востоку — Казантипский. Восточнее мыса Казантип тянется низменный наносный участок побережья. Берега обоих заливов сложены мягкими глинистыми породами. Южнее мыса Казантип — Акташское соленое озеро. Это реликтовое озеро. Оно представляет собой остаток Казантипского залива, когда-то далеко вдававшегося в сушу. Посреди Керченского полуострова с запада на восток протянулся невысокий Парпачский гребень. Между этим гребнем и берегом Азовского моря располагается широкая продольная долина. В пониженных частях ее имеются соленые озера, и в частности известное своими целебными свойствами Чокракское озеро, а также ряд грязевых вулканов.

Восточнее Казантипского залива, вблизи Керченского-пролива, берег Азовского моря более спокойный, ной здесь для него характерны мысы, сложенные твердыми мшанковыми известняками, например, мысы Зюк, Тархан и другие. Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, неглубок и сравнительно неширок. Ширина его колеблется от 4 до 15 км. Длина пролива — 41 км. Глубина составляет около 4 м. В древности Керченский пролив назывался Боспором Киммерийским. В самом названии содержится намек на мелководность пролива, так как «боспор» в переводе на русский язык означает «бычий брод». Крымский берег пролива местами обрывистый. В северной его части раскинулся город-порт Керчь.

Кавказский берег Керченского пролива низкий, песчаный, местами с дюнами. Фарватер пролива загромождают рифы, песчаные косы и прибрежные мели, что раньше затрудняло судоходство. Теперь для прохода судов с большой осадкой в проливе прорыт канал. Таманский полуостров, являющийся частью Краснодарского края, занимает площадь примерно в 1900 кв. км. Из них на сушу приходится немногим более 900 кв. км, а остальная территория — лиманы и плавни.

Природа его своеобразна. С геологической точки зрения это молодой полуостров, так как сформировался он в четвертичный период. Еще в I веке н. э. на его месте было около пяти островов, превращение которых в полуостров произошло, по-видимому, в V веке н. э. под воздействием аккумулятивной деятельности реки Кубани, грязевых вулканов и тектонических поднятий. Формирование Таманского полуострова продолжается.

Источник

АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря → Характеристика побережья, типы берегов

Характеристика побережья, типы берегов

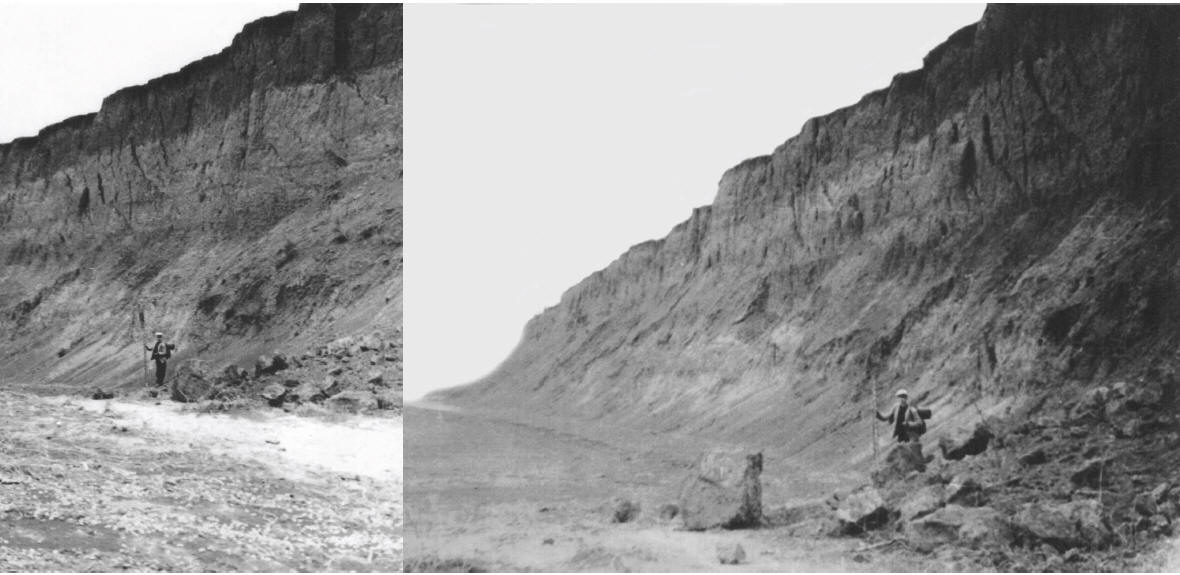

Береговая линия Азовского моря образует плавные изгибы, и только длинные песчаные косы придают ей некоторую изрезанность.

Берега Азовского моря сложены основными материковыми породами (преимущественно четвертичными лёссовидными суглинками и скифскими глинами), которые в процессе абразионной деятельности моря служат исходным материалом для образования морских отложений. Протяженность аккумулятивных берегов с песчано-ракушечными пляжами не превышает 10 % общей длины береговой линии.

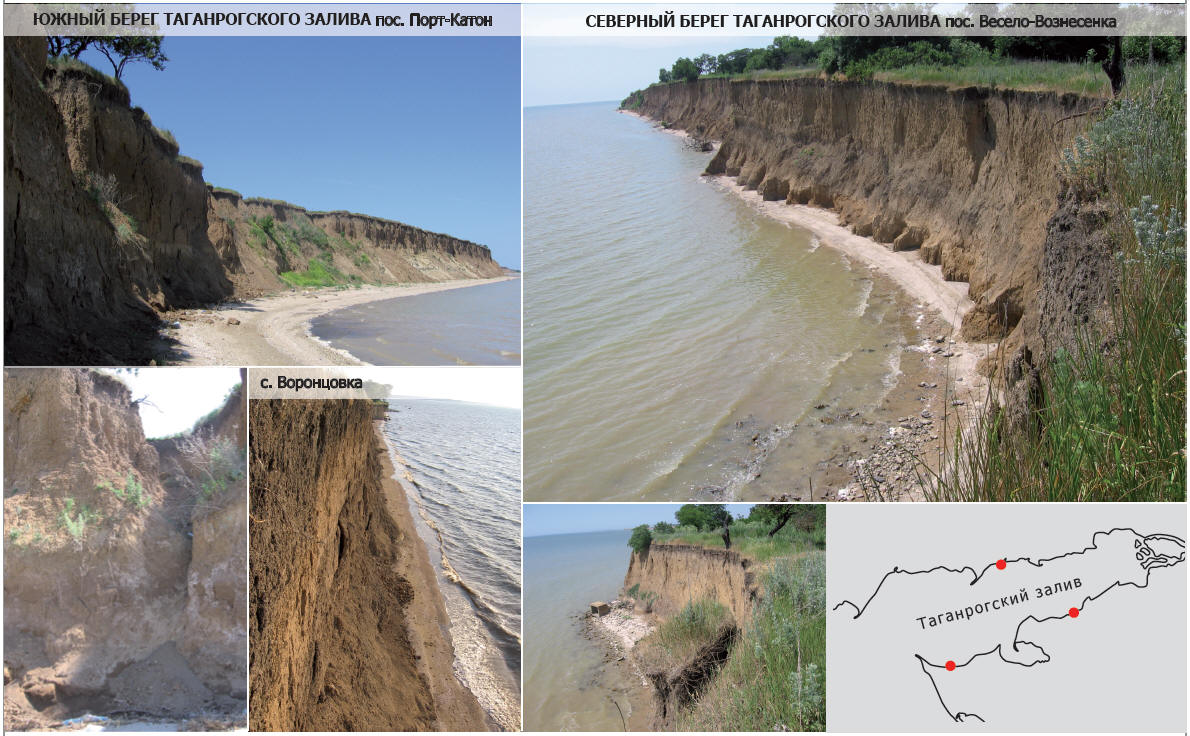

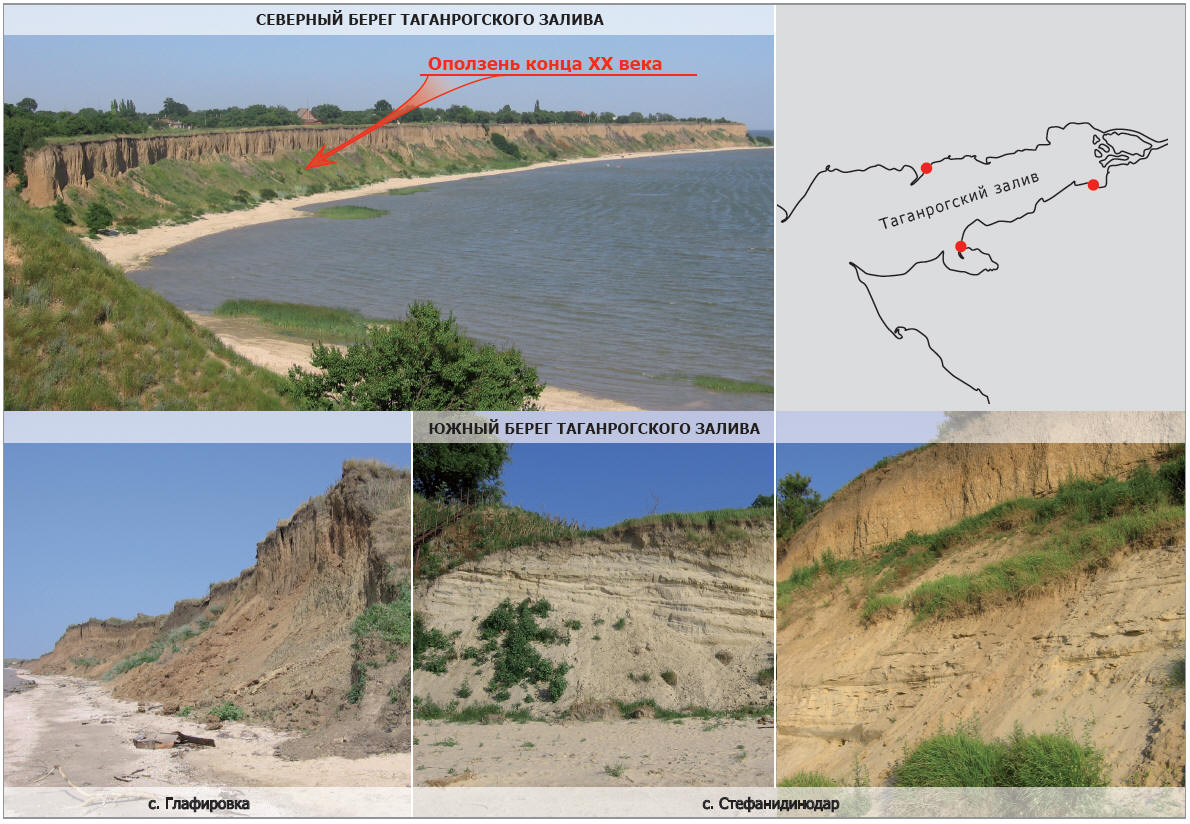

К тектонически стабильным участкам с однородным геологическим строением тяготеет абразионный тип берега (Рисунок 1). Он распространен в пределах всех областей, кроме Кубанской дельты и Арабатской стрелки. При малой высоте клифа (3–5 м) в однородных суглинистых породах формируется абразионный берег с фестончатым расчленением (г. Приморско-Ахтарск); при высоте берега 6–10 м в более плотных разностях суглинков, глин, конгломератах и песчаниках образуются волноприбойные ниши и гроты (участки берега от ст. Должанской до ст. Камышеватской, берега Бердянского и Обиточного заливов) (Рисунок 2); при высоте клифа более 10–15 м и относительно однородном строении обычно формируется отвесная стенка берегового обрыва с обвалами суглинков в основании (абразионно-обвальный берег) (Мамыкина, Хрусталёв, 1980) (Рисунок 3).

На северном побережье моря и Таганрогского залива большая крутизна берега наблюдается к востоку от кос, где налицо явные следы интенсивного разрушения (Рисунок 4). Западная сторона кос изрезана бухтами. Уступ коренного берега прорезан балками, оврагами и долинами ручьев и речек. В устьевых участках их наблюдаются конусы выноса. Вершины кос и периферия конусов выноса характеризуются неустойчивыми очертаниями, резко меняющимися под влиянием штормов, ливневых потоков, паводков.

Южное побережье Азовского моря представлено территорией Керченского и Таманского полуостровов, между которыми располагается Керченский пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря. Керченский пролив неглубокий (глубина около 4 м) и сравнительно неширокий (4–15 км), имеет длину 41 км.

Побережье Таманского полуострова представляет собой сочетание абразионных берегов с широким развитием песчаных аккумулятивных образований (косы Чушка, Тузла и др. участки), местами со слоем водорослей мощностью 30–50 см и более, частично поросших тростником (Рисунок 5). На Керченском побережье развит абразионно-бухтовый берег. Ряд мысов (Казантип, Зюк, Тархан), сложенных мшанковыми известняками, стойко сопротивляется натиску морских волн. Между мысами расположены небольшие открытые бухты, выработанные в рыхлых четвертичных и неогеновых отложениях, – заливы Арабатский и Казантипский, за которыми располагаются соленые озера Акташское, Чокракское и др.

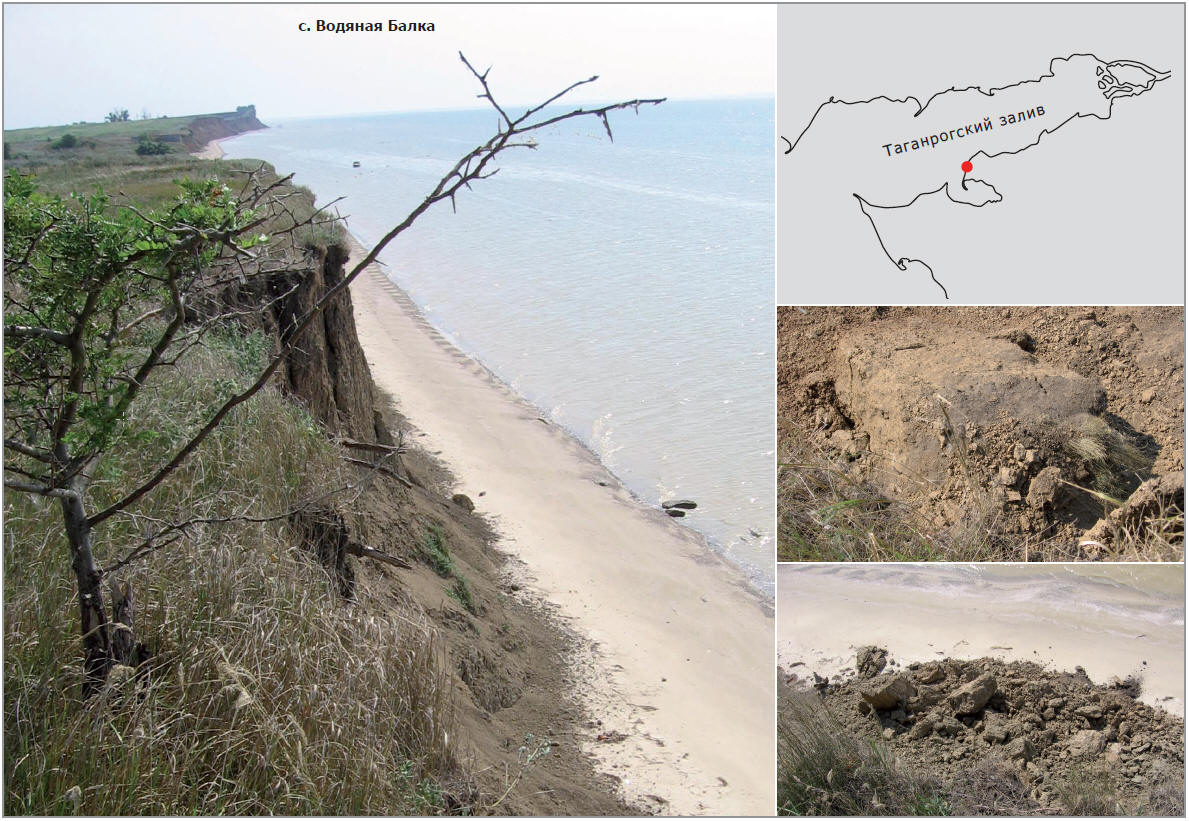

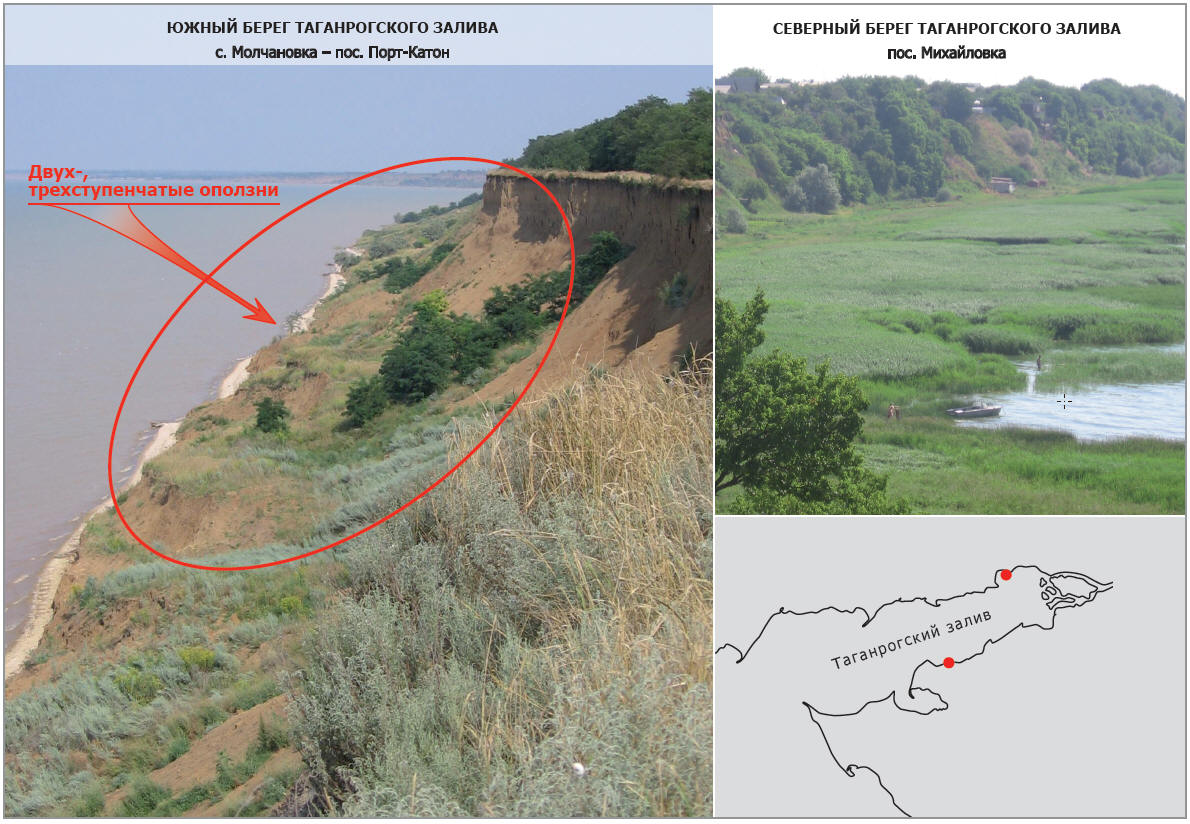

Абразионно-оползневый тип берега широко распространен в Таганрогском заливе (Рисунок 6), особенно вдоль его южного побережья, а также в Керченско-Таманской области. Этот тип берегов приурочен к относительно приподнятым участкам, в основании которых обнажаются неогеновые песчано-глинистые отложения. Относительная высота и мощность горизонтов песка иглин определяют морфологию оползней. Наиболее распространены на побережье непрерывно развивающиеся глубокие оползни, которые представляют собой несколько оползневых террас или ступеней, расположенных одна над другой, с высокой стенкой отрыва (с. Порт-Катон, с.Приморка, г. Мариуполь, мыс Ахиллеон и др.) (Рисунок 7). Этот подтип приурочен к наибольшей высоте берега (более 45 м), где в осно- вании выходит песчано-глинистая толща. Оползневые зоны имеют протяженность до десятков километров. Поверхностные оползни типа оплывин, потоков распространены в районах с большой мощностью песка, перекрытого лёссовидными суглинками (участки берега в районе пос. Маргаритово, Миусского лимана, Керченского полуострова) (Мамыкина, Хрусталёв, 1980).

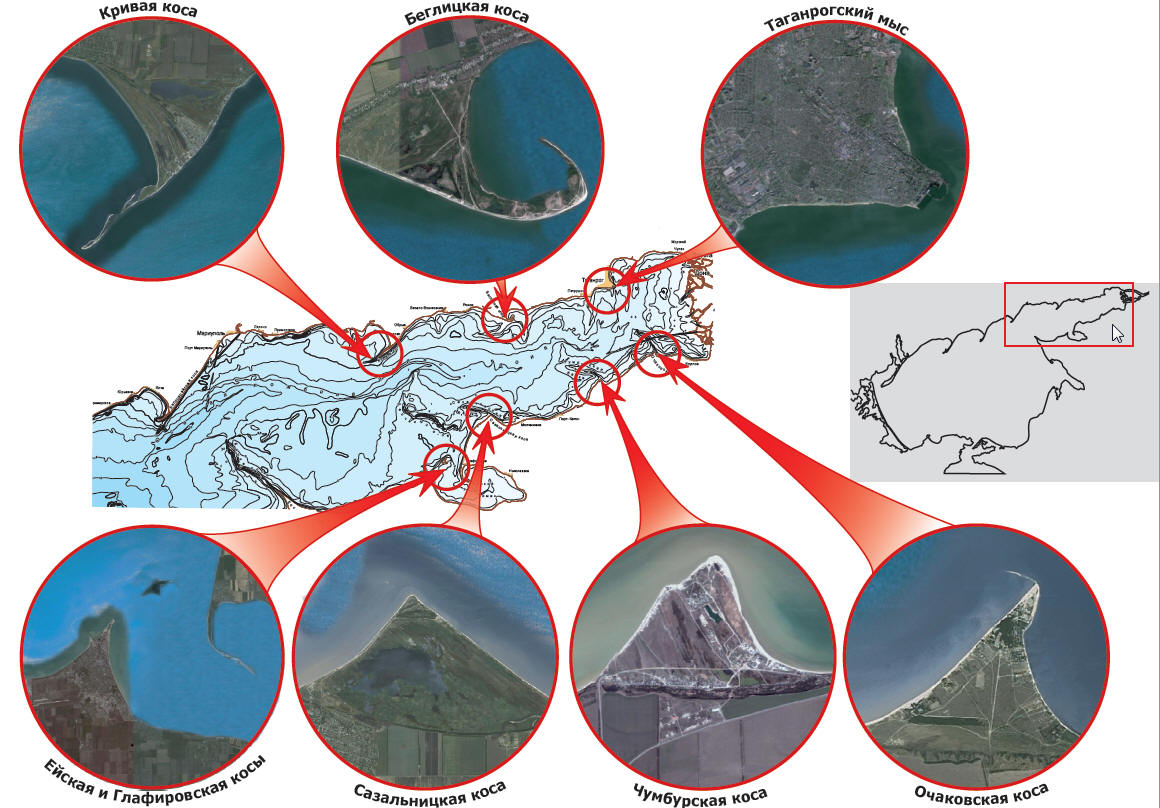

Аккумулятивный берег – это пересыпи и бары (Арабатская стрелка длиной в 120 км и шириной 0,3–4,0 км, которая отчленяет соленую лагуну Сивашского лимана; пересыпи озер Молочного и Ханского, Ахтанизовского, Миусского лиманов; коса Ясенская), косы азовского типа, примкнувшие формы в Таганрогском заливе. Морфологические особенности этих форм аккумуляции обусловлены местоположением источников поступления материала и его составом, гидродинамическими условиями.

Косы Очаковская, Чумбурская, Сазальницкая, Маргаритовская, Маркитантская являются разновидностью аккумулятивных террас, простирающихся параллельно подошве обрыва (Рисунок 8). Они имеют треугольную форму, эволюционируют в условиях выровненного берега и узких мелководных акваторий, хорошо сохраняются во времени. Такие формы – «наволоки» – смещаются вдоль обвального берега по направлению результирующих нагонных ветров и волнений: наветренный берег отступает, а подветренный нарастает. Многие из них возникли в пределах активных оползневых участков, где песок в подошве обрыва обеспечивал их питание. Под защитой косы оползневый берег стабилизируется и зарастает, осваивается людьми, но так как коса смещается, этот берег вскоре оказывается вновь во власти оползневого процесса. По мнению Ю.В. Артюхина (2007), это одна из причин эволюции сел Павло-Очаково и Семибалки в течение 1778–1950 гг.

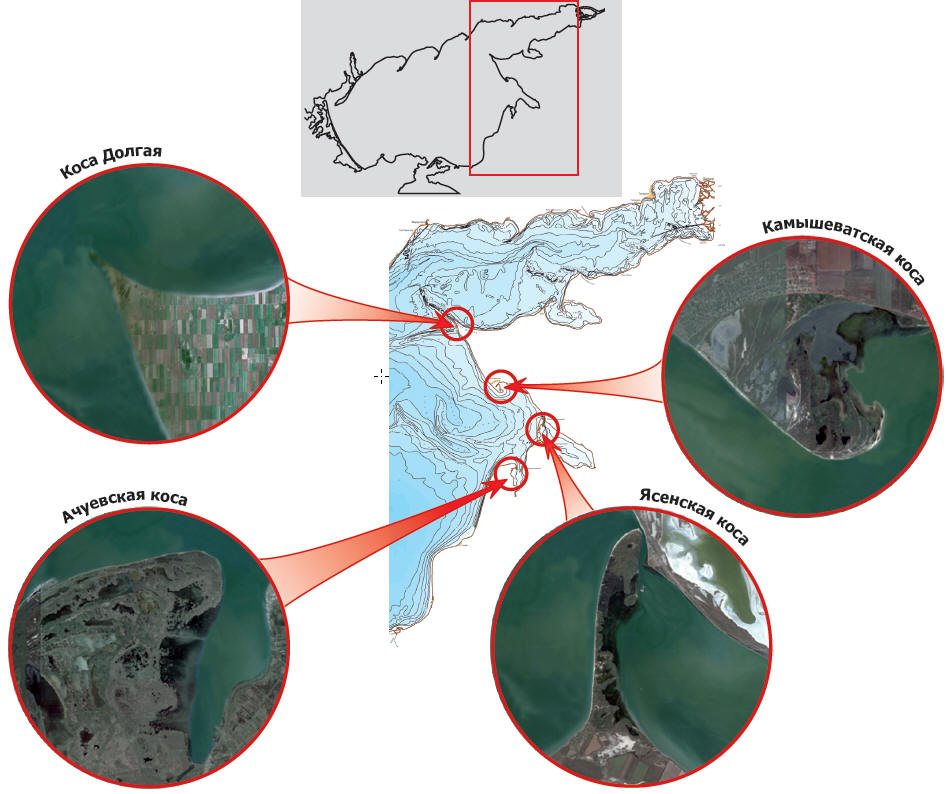

На участках, где линия обвального берега резко изгибается, формируются косы «изгиба», или настоящие косы – Беглицкая, Петрушина, Глафировская, Ейская, Камышеватская, Чушка. Они развиваются в результате подачи наносов сначала на корневой участок, а затем под действием волн и течений – на оконечность формы. Коса Ясенская и пересыпь Молочного лимана на начальных этапах развивались как косы «изгиба», впоследствии трансформировались в пересыпь, изолирующую устьевую область Бейсугского и Молочного лиманов (Рисунок 9). Разные части пересыпи при полноценной поставке пляжеобразующих наносов нарастают, а в условиях дефицита могут размываться по всей длине. На косах «изгиба» прикорневой и средний участки наветренного берега отступают, оконечность нарастает, а ее ось изгибается внутрь перекрываемой акватории (Артюхин, 2007).

В пределах северного берега Азовского моря существует пять аккумулятивных форм азовского типа. Для них характерно наличие треугольного основания, расширенной оконечности и тонкой перемычки, связывающей эти части форм (Рисунок 10). Особую роль в их генезисе играют структурнотектонический план подводного склона и примыкающего участка коренного берега (Артюхин, 1987).

Узкие и длинные косы, вытянутые далеко в море, такие как Долгая и Тузла, называют стрелками. Особенностями динамики этих береговых форм являются их удлинение и нередко размыв на обоих берегах. В условиях дефицита наносов оконечности стрелок могут дробиться на отдельные острова и отмели.

Обширная дельта р. Кубань начинается на расстоянии более 80 км от моря. Ее северо-восточная часть от р. Протоки возвышена и не затопляется водой, юго-западная часть чрезвычайно низменна и заболочена. До начала интенсивного сельскохозяйственного освоения в 1950-х гг. дельта Кубани представляла собой знаменитые «Приазовские плавни» – целый лабиринт мелководных озер и лиманов, заросших камышом и осокой, соединенных между собой протоками, или по-местному ериками, которые образовывали причудливые петли между низменными участками болотистой суши. После введения в строй Кубанской оросительной системы (1952 г.) пейзаж изменился: вместо камышей и лиманов на многие километры простираются квадраты рисовых чеков.

Морской край дельты Кубани, где песчаный материал аллювиального происхождения в значительной мере переработан и обогащен биогенным (ракушей), а рельеф создается главным образом волновым и уровенным режимом моря, относят к аккумулятивному типу берега, сложенному преимущественно морскими отложениями.

Северо-восточный берег Таганрогского залива – низменные острова и многочисленные протоки (гирла) дельты р. Дон. Последняя имеет треугольную форму и занимает площадь около 350 км 2 . Характерными породами дельты являются пески со сложными прослойками пылеватых и илистых грунтов.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник