- База знаний

- Территория

- Гидрология

- Климат

- Рельеф дна

- Течения

- Ледовитость

- Температура воды и солёность

- Хозяйственное значение и экологические проблемы

- Азовское море: соленость воды

- Общая информация

- Азовское море: соленость

- Параметры воды: это важно!

- От чего зависит?

- Особенное внимание

- Никакого постоянства!

- Факторов много, важность – еще больше

- Цимлянский гидроузел

- Сезоны и соль

База знаний

Территория

Внутреннее Азовское море расположено на юге европейской России. Оно соединяется узким (до 4 км), мелким (4—5 м) Керченским проливом с Черным морем. Граница между морями проходит по линии м. Такиль — м. Панагия.

Азовское море — самое мелководное и одно из самых маленьких морей мира. Его площадь — 39 тыс. км 2 , объем воды — 290 км 3 , средняя глубина — 7 м, наибольшая глубина — 13 м.

Море имеет сравнительно простые очертания. Северный берег — ровный, обрывистый, с намывными песчаными косами. На западе коса Арабатская

Стрелка отделяет от моря 2 . Глубины — 0,5—1,5 м, наибольшая глубина — 3 м. Ежегодно в Сиваш поступает до 1,5 км 3 азовской воды. В результате сильного испарения вода Сиваша превращается в насыщенный солевой раствор (рапу), соленость которой достигает 170‰. Так же как и Кара-Богаз-Гол на Каспии, Сиваш обладает разнообразными химическими ресурсами. В нем содержатся миллионы тонн поваренной соли, сульфата магния, сульфата натрия, брома и др. С давних пор на Сиваше существуют соляные промыслы. Способом садки из сивашских рассолов извлекают также мирабилит»>залив Сиваш , соединяющийся с морем Геническим проливом. На юго-востоке тянется на 100 км дельта Кубани с обширными плавнями и многочисленными протоками. Кубань впадает в вершину открытого Темрюкского залива. На северо-востоке вдается в сушу на 140 км самый большой залив моря — Таганрогский, вершина которого представляет собой дельту Дона.

Гидрология

Почти весь речной сток в море (более 90%) дают Дон и Кубань. Подавляющая часть стока приходится на весенне-летний сезон.

Основной обмен вод Азовского моря происходит через Керченский пролив с Черным морем. По среднемноголетним данным, из Азовского моря поверхностным потоком ежегодно вытекает около 49 км 3 воды, а нижним течением в него поступает около 34 км 3 черноморской воды. Результирующий сток воды из Азовского моря в Черное примерно равен 15 км 3 /год.

Климат

Климат глубоко вдающегося в сушу Азовского моря отличается континентальностью. Для него характерны холодная зима, сухое и жаркое лето. В осенне-зимний сезон погода определяется влиянием отрога Сибирского антициклона с преобладанием восточных и северо-восточных ветров со скоростью 4—7 м/с. Усиление воздействия этого отрога вызывает сильные ветры (до 15 м/с) и сопровождается вторжениями холодного воздуха. Среднемесячная январская температура –1— 5°, во время северо-восточных штормов она понижается до –25—27°.

Весной и летом преобладает теплая, ясная погода со слабыми ветрами. В июле среднемесячная температура по всему морю равна 23—25°, а максимальная — более 30°. В этот сезон, особенно весной, над морем довольно часто проходят средиземноморские циклоны, сопровождаемые западными и юго-западными ветрами со скоростью 4—6 м/с, а иногда и шквалами.

Количество атмосферных осадков на восточном побережье моря равно 500 мм в год, на западном — около 300 мм.

Небольшие размеры и малые глубины моря способствуют быстрому развитию ветрового волнения. Через несколько часов после начала ветра волнение достигает установившегося состояния и так же быстро затухает при прекращении ветра. Волны короткие, крутые, в открытом море достигают высоты 1— 2 м, иногда до 3 м.

Межгодовые колебания уровня моря, определяемые долговременными изменениями составляющих водного баланса, составляют несколько сантиметров. Сезонные изменения уровня в основном зависят от режима речного стока. Годовой ход уровня характеризуется его повышением в весенне-летние месяцы и понижением осенью и зимой, размах колебаний в среднем 20 см.

Преобладающие над морем ветры вызывают значительные сгонно-нагонные колебания уровня. Наиболее значительные подъемы уровня отмечались в Таганроге — до 6 м. В других пунктах возможны нагоны 2—4 м (Геническ, Ейск, Мариуполь), в Керченском проливе — порядка 1 м.

При резких изменениях атмосферного давления и ветра в Азовском море могут возникать сейши — свободные стоячие колебания уровня. На акваториях портов возбуждаются сейши с периодами от нескольких минут до нескольких часов. В море отмечаются сейши с суточным периодом величиной 20—50 см.

Рельеф дна

Отмелые берега моря переходят в ровное плоское дно. Глубины плавно увеличиваются с удалением от берегов. Самые большие глубины находятся в центральной части моря, глубины в Таганрогском заливе — от 2 до 9 м. В Темрюкском заливе известны грязевые вулканы.

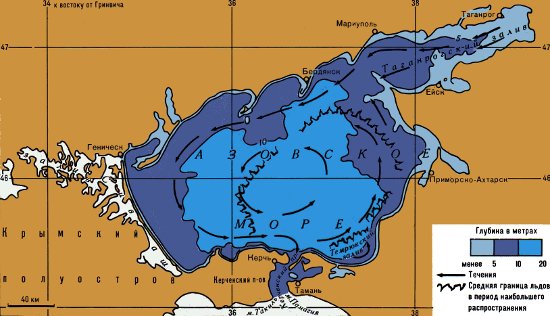

Рельеф дна и течения Азовского моря

Течения

Течения в море возбуждаются главным образом ветром. Наклон уровня, создающийся в результате действия ветра, служит причиной компенсационных течений. В предустьевых районах Дона и Кубани прослеживаются стоковые течения.

Под действием западных и юго-западных ветров в море образуется циркуляция вод против часовой стрелки. Циклоническая циркуляция возбуждается и при восточных и северо-восточных ветрах, которые сильнее в северной части моря. При таких же ветрах, но более сильных в южной части моря течения имеют антициклонический характер. При слабых ветрах и штилях отмечаются незначительные течения переменных направлений.

Поскольку над морем преобладают слабые и умеренные ветры, наибольшую повторяемость имеют течения со скоростями до 10 см/с. При сильных ветрах (15—20 м/с) скорости течений равны 60—70 см/с.

В Керченском проливе при ветрах северных направлений наблюдается течение из Азовского моря, а при ветрах с южной составляющей — поступление в море черноморской воды. Преобладающие скорости течений в проливе возрастают от 10—20 до 30—40 см/с в самой узкой его части. После сильных ветров в проливе развиваются компенсационные течения.

Ледовитость

На Азовском море ежегодно образуются льды, причем ледовитость (площадь, занятая льдом) сильно зависит от характера зимы (суровая, умеренная, мягкая). В умеренные зимы к началу декабря лед образуется в Таганрогском заливе. В течение декабря припай устанавливается вдоль северного берега моря, а несколько позже — у остальных берегов. Ширина полосы припая — от 1,5 км на юге до 6 — 7 км на севере. В центральной части моря лишь в конце января — начале февраля появляется плавучий лед, который затем смерзается в ледяные поля большой сплоченности (9—10 баллов). Наибольшего развития ледяной покров достигает в первой половине февраля, когда его толщина 30—40 см, в Таганрогском заливе — 60—80 см.

Ледовые условия в течение зимы отличаются неустойчивостью. При смене холодных и теплых воздушных масс и ветровых полей над морем неоднократно происходит взламывание и дрейф ледяных полей, образование торосов. В открытом море высота торосов не превышает 1 м, а у Арабатской Стрелки может доходить до 5 м. В мягкие зимы центральная часть моря, как правило, свободна от льда, он наблюдается лишь вдоль берегов, в заливах и лиманах.

Очищение моря от льда в умеренные зимы происходит в течение марта сначала в южных районах и устьях рек, затем на севере и позже всего в Таганрогском заливе. Средняя продолжительность ледового периода — 4,5 месяца. В аномально теплые и суровые зимы сроки образования и таяния льда могут смещаться на 1—2 месяца и даже больше.

Температура воды и солёность

Зимой почти на всей акватории температура воды на поверхности отрицательная или близка к нулю, лишь у Керченского пролива повышается до 1—3°. Летом по всему морю температура на поверхности однородная — 24—25°. Максимальные значения в июле — августе в открытом море до 28°, а у берегов могут превышать 30°.

Мелководность моря способствует быстрому распространению ветрового и конвективного перемешивания до дна, что приводит к выравниванию вертикального распределения температуры: ее перепад в большинстве случаев не превышает 1°. Однако летом при штиле образуется слой скачка температуры, ограничивающий обмен с придонными слоями.

Температура воды и соленость на поверхности Азовского моря летом

Пространственное распределение солености в условиях естественного притока речных вод было довольно однородным, горизонтальные градиенты наблюдались только в Таганрогском заливе, на выходе из которого преобладала соленость 6—8‰. На акватории открытого моря соленость находилась в пределах 10—11‰. По вертикали почти во всех районах градиенты наблюдались эпизодически, в основном в связи с поступлением черноморских вод. Сезонные изменения не превышали 1‰, только в Таганрогском заливе они увеличивались под влиянием внутригодового распределения стока.

Поскольку на большей части акватории моря не наблюдается существенных различий вод по температуре и солености, водные массы здесь не выделяются. Таганрогский залив заполняют пресные и солоноватые морские воды, границу между которыми ориентировочно определяет соленость 2‰.

В 60 — 70-х гг. в бассейне Азовского моря возросли изъятия пресных вод для хозяйственных целей, что обусловило сокращение речного стока в море и соответственно увеличение поступления черноморских вод. Это совпало с периодом пониженной увлажненности в водосборном бассейне моря, и под влиянием всех факторов с 1967 г. началось увеличение солености. В 1976 г. средняя соленость в море достигла максимальной величины — 13,7‰. В Таганрогском заливе она возросла до 7—10‰ на выходе из залива — до 12‰. Стала ощутимее пространственная неравномерность солености, в прикерченском районе, особенно в маловодные годы, ее значения повышались до 15—18‰, т.е. до величин, никогда не наблюдавшихся в море с начала столетия.

Соляные промыслы в заливе Сиваш

Усиление распространения черноморских вод в придонных слоях моря привело к росту вертикальных градиентов солености и плотности, ухудшило условия перемешивания и вентиляции придонных вод. Возросла вероятность образования дефицита кислорода (гипоксии) и создания заморных условий для организмов.

Однако в 80-е гг. сток Дона увеличился, что благоприятно отразилось на солености. К концу 80-х гг. соленость вновь понизилась, и в настоящее время осолонения Азовского моря не происходит.

Хозяйственное значение и экологические проблемы

При естественном водном режиме до начала 50-х гг. Азовское море отличалось исключительно высокой биологической продуктивностью. С речным стоком в море поступало большое количество питательных веществ, причем 70—80% вносилось с весенним паводком.

Это обеспечивало обильное развитие фитопланктона, зоопланктона и бентоса. Площадь пойменных и лиманных нерестилищ в низовьях Дона и Кубани достигала 40 — 50 тыс. км 2 . Эти факторы, а также хороший прогрев моря, низкая соленость, достаточное насыщение вод кислородом, длительный вегетационный период, быстрая оборачиваемость биогенных веществ определяли благоприятные условия для жизни ихтиофауны, насчитывающей 80 видов. Недаром древние греки называли Азовское море Меотидой, что значит «кормилица».

В 30-е гг. XX века общий улов рыбы в Азовском море доходил до 300 тыс. т, причем более половины составляли ценные виды рыб (осетровые, судак, лещ и др.).

Зарегулирование в 1952 г. Дона (создание Цимлянского водохранилища), сокращение объема стока на 13—15 км 3 /год, другие последствия хозяйственной деятельности в бассейне моря вызвали серьезные негативные изменения в экосистеме моря.

Снижение годового стока Дона на 30%, значительное сокращение объема половодья вызвали уменьшение площадей нерестилищ, нарушили условия воспроизводства пресноводных видов рыб.

Сильно изменилось количество и состав поступающих в море биогенных веществ, их распределение в течение года. Большая часть взвешенных веществ оседает в Цимлянском водохранилище; значительно уменьшилось их количество, вносимое в море весной и в начале лета; сократилось поступление минеральных форм фосфора и азота и резко возросло количество органических форм, труднее усваиваемых организмами. Доходящие до моря биогенные вещества в основном потребляются в Таганрогском заливе и в малом количестве выносятся в открытое море.

Повысилось загрязнение речных и морских вод различными вредными химическими веществами — пестицидами, фенолами, в некоторых районах моря — нефтепродуктами. Наибольшее загрязнение наблюдается в приустьевых районах Дона и Кубани и на акваториях, прилегающих к крупным портам. Указанные экологические изменения привели к резкому падению биологической продуктивности моря. В несколько раз уменьшилась кормовая база рыб, сократились общие уловы в основном ценных видов рыб.

Водохозяйственная ситуация в бассейне моря весьма напряженная. В настоящее время в море поступает в среднем около 28 км 3 речной воды в год. При таком объеме стока имеется возможность сохранения его солености в пределах до 13—14‰. Дальнейший рост водопотребления в бассейне водоема недопустим, так как это вызовет необратимый рост солености до уровня черноморской и приведет к ухудшению условий для обитания наиболее ценных морских организмов.

Источник

Азовское море: соленость воды

Соленость Азовского моря уже давно привлекает внимание ученых, занимающихся природными вопросами. Не секрет, что показатель постепенно приближается к критическому: есть вероятность гибели организмов, в настоящий момент обитающих в водоеме. Активисты взывают обратить на это внимание, срочно принять меры по корректировке солености Азовского моря, но пока ситуация с мертвой точки не двигается.

Общая информация

Азовское море – водоем на территории России, в глубину в некоторых точках достигающий 1 350 см. Площадь моря – 37 800 км2. Море является внутренним, восточноевропейским, в мире – самым мелководным. Морфология позволяет причислить его к плоским морям, а берега – это невысокие склоны, покрытые песком, на юге. Со всех других сторон света побережье моря ровное, песчаное.

Азовское море уникально – это наиболее континентальное из всех водоемов такой категории на нашей планете. Очень красива береговая линия, богатая косами, заливами. Эти местности – заповедники, используемые в рекреационных целях. Побережье преимущественно низменное. Азовское море – место впадения Кубани, Дона, ряда иных небольших речушек и речек.

Азовское море: соленость

Этот показатель во многом определяется питанием: до 12% всех водных масс поступают из пресных источников – рек. Тесно связаны соленость Черного и Азовского морей, точнее, показатель корректируется проблематикой обмена водными массами между этими водоемами. Исследования показали, что северная часть Азова практически пресная, что приводит к быстрому замерзанию, едва температура опускается ниже нуля.

Именно солёность Азовского моря обусловливает факт замерзания моря частями или даже полностью. Ледяные массы, образовавшиеся таким образом, через Керченский пролив попадают в Черное море.

Параметры воды: это важно!

Соленость воды в Азовском море не случайно так волнует ученых. Известно, что именно этот показатель для водоемов один из наиболее значимых, так как определяет специфику экосистемы. В настоящее время Азовское море принадлежит к группе солоновато-водных. Это территория, где постепенно плавно смешиваются воды рек и Черного моря. Таганрогский залив и большая часть пространства вблизи берега на северо-востоке сформированы принесенными Кубанью, Доном водными массами. Черноморские воды влияют на область перед проливом.

Показатели солености Азовского моря в некоторой степени контролируются осадками из атмосферы и другими составляющими. Необходимо учитывать влияние факторов, приводящих к образованию соли — это также корректирует качественный состав водоема.

От чего зависит?

В настоящее время соленость Азовского моря в процентах составляет порядка 0,011 %. Выявлено, что величина в большей степени зависит от объема поступающих из рек вод. Экспериментальные данные в ходе анализа показали, что суммарный речной сток тесно связан с обменом вод.

Показатель солености Азовского моря в промилле – 11 ‰. Этот параметр меняется с течением времени, а интерес экологов к состоянию водоема позволяет в настоящее время располагать многолетними наблюдениями относительно происходящих корректировок уровня. Удалось рассчитать среднегодовые показатели, прибегая ко взвешенному методу. При вычислениях исключается Таганрогский залив. Аналогичным способом отдельные расчеты производились специально для этого залива.

Особенное внимание

Многие авторы исследовали корректировку уровня солености Азовского моря, пытаясь также определить все факторы, влияющие на показатель, и оценить значимость каждого из них. Применительно к открытой части среднегодовые параметры при применении разных методов оценки оказались довольно сходными по значению, расхождения не превышают 0,6 ‰. Возможность проведения основательного анализа появилась, так как специализированные суда в период существования Советского Союза регулярно собирали информацию о состоянии водных масс.

Никакого постоянства!

Уникальность Азовского моря заключается в изменении уровня солености как от местности к местности, так и по времени. В некоторые года без учета Таганрогского залива за 12 месяцев колебания достигают 1 ‰. А вот в этом заливе разность еще более существенная: в 1969 году был зафиксирован показатель в 3,6 промилле при среднем значении около двух.

Анализ на протяжении многих лет показал колебания среднегодовых значений в пределах 4,3 ‰ (без учета залива), а вот в заливе – порядка 6,9 ‰. При этом изменения в пределах года и от одного года к другому неравномерны, не систематизированы. Несколько ниже среднего наблюдалась соленость в 1922-1931 гг., затем параметр возрос, а с 1932 г. снова пошел на спад, достигнув 9,4 ‰. Несколько лет постоянства сменились устойчивым ростом до 12,7 промилле в 1947. Довольно длительный временной промежуток характеризовался медленным спадом до 11,1 ‰. Это значение затем увеличивалось несущественными темпами, достигнув 13,9 ‰ в 1976 г., и сразу же резко снизилось.

Факторов много, важность – еще больше

Азовское море – исключительно важный для хозяйствования человека природный объект. Здесь развивается промышленность, сельское хозяйство, наблюдается тесное взаимодействие морской экологической системы с человеческими факторами. Море имеет относительно небольшие габариты, а глубина и вовсе очень мала, поэтому все компоненты экологической системы сильно меняются под влиянием человеческой активности. Это касается в том числе показателей солёности. Наиболее сильный фактор воздействия, о котором принято говорить – Цимлянский гидроузел, введение которого в строй едва не привело к биологической катастрофе.

До 1952 г. море во многом питалось через реки, приток оценивался в 40 км 3 за 12 месяцев, в то время как безвозвратные стоки водоема практически отсутствуют. Этот фактор определял концентрацию соли в морских водах: высокого показателя просто не могло быть, и средний уровень составлял 10,9 ‰, максимум зафиксирован в 1951 – 12,3 ‰. Таганрогский залив и вовсе был почти без соли – 6,2 ‰ в среднем.

Цимлянский гидроузел

Строительство этого значимого для советской промышленности сооружения оказало сильное влияние на экологическое состояние Азовского моря. Впрочем, не только гидрологический узел, но и ряд другие хозяйственных мероприятий, повлиявших на систему рек, привели к уменьшению входного потока Кубани, Дона. Соленость резко возросла – в 1976 г. достигает 13,9 ‰. Таганрогский залив подвергся сходным по динамике корректировкам уровня соли: в 1976 параметр повысился до 11,1 ‰.

Подобные изменения не прошли без последствий для живых организмов. Ученые выявили, что осетровые смогли выжить только лишь в относительно небольших по объему участках Таганрогского залива. Вся прочая территория моря стала непригодной для рыб. Молодняк осетра, полупроходные рыбы были на грани вымирания.

Сезоны и соль

Еще один фактор, влияющий на уровень солености вод Азовского моря, как обнаружили ученые, связан с сезонными изменения. Впрочем, однозначных оценок такого влияния пока сформулировать не удалось. Так, девятый район, вершина залива – место, где корректировка уровня солёности при смене сезонов наиболее ярко выражена, между зимними и летними показателями разность достигает 1,84 ‰. Летний многолетний диапазон уровня соли – почти 12 ‰.

Анализ распределения соли показал асимметричность. Так, восьмой район, расположенный на территории Таганрогского залива в центре, характеризуется разницей между летом и зимой приблизительно вдвое меньшей, нежели упомянутая выше.

Источник