Азовское море особенности береговой линии

Регионы мира

Подводный рельеф Азовского моря сравнительно прост. По мере удаления от берега глубины медленно и плавно нарастают, достигая в центральной части моря 14,4 м. Основная площадь дна Азовского моря характеризуется глубинами 5-13 м. Область наибольших глубин находится в центре моря. Расположение изобат, близкое к симметричному, нарушается небольшой вытянутостью их на северо-востоке в сторону Таганрогского залива. Изобата 5 м располагается примерно в 2 км от берега, удаляясь от него около Таганрогского залива и в самом заливе около устья Дона. В Таганрогском заливе глубины увеличиваются от устья Дона (2-3 м) по направлению к открытой части моря, достигая на границе залива с морем 8-9 м.

Перечислены крупные или представляющие особый интерес географические объекты в порядке их следования по часовой стрелке вдоль побережья Азовского моря начиная от Керченского пролива.

Заливы и лиманы Азовского моря:

Украина:

- на юго-западе: Казантипский залив, Арабатский залив;

- на западе: залив Сиваш;

- на северо-западе: Утлюкский лиман, Молочный лиман , Обиточный — залив, Бердянский залив;

Россия:

- на северо-востоке: Таганрогский залив, Миусский лиман, Ейский лиман;

- на востоке: Ясенский залив, Бейсугский лиман, Ахтарский лиман;

- на юге-востоке: Темрюкский залив.

Косы и мысы Азовского моря:

- на юго-западе: мыс Хрони, мыс Зюк, мыс Чаганы и мыс Казантип (Казантипский залив);

- на западе: коса Арабатская Стрелка (залив Сиваш);

- на северо-западе: Федотова коса и коса Бирючий остров (Утлюкский лиман), Обиточная коса (Обиточный залив), Бердянская коса (Бердянский залив);

- на северо-востоке: Белосарайская коса, коса Кривая;

- в Керченском проливе: коса Тузла.

- на северо-востоке: коса Беглицкая;

- на востоке: мыс Чумбурский, Глафировская коса, Долгая коса, Камышеватская коса, Ясенская коса (Бейсугский лиман), Ачуевская коса (Ахтарский лиман);

- на юго-востоке: мыс Ачуевский и мыс Каменный (Темрюкский залив).

- в Керченском проливе: коса Чушка.

Реки, впадающие в Азовское море:

- на северо-западе: Малый Утлюк, Молочная, Корсак, Лозоватка, Обиточная, Берда, Кальмиус, Грузский Еланчик;

- на северо-востоке: Мокрый Еланчик, Миус, Самбек, Дон, Кагальник, Мокрая Чубурка, Ея;

- на юго-востоке: Протока, Кубань.

Берега азовского моря

Побережье Азовского моря менее живописно и разнообразно, чем Черноморское. Но есть и в нем своя, неповторимая красота. Вплотную к морю подступают степи, а местами заросшие камышом плавни. Берега безлесные, они то низкие и пологие, с песчано-ракушечным пляжем, то невысокие, но обрывистые, сложенные из желтых лессовидных суглинков. Береговая линия моря образует довольно плавные изгибы, и только длинные песчаные косы придают ей некоторую изрезанность. Большое количество кос — это одна из характерных особенностей берегов Азовского моря.

Западное побережье Азовского моря

Западный берег Азовского моря представлен длинной косой — Арабатской стрелкой. Она вытянулась вдоль берега моря на 112 км, отделяя от него мелководный залив Сиваш. Ширина этой плоской песчано-ракушечной косы колеблется от 270 м в южной и средней частях ее до 7 км в северной, где, имеется несколько небольших возвышенностей. Арабатская стрелка — это громадный природный пляж. Параллельно ей протянулся ряд длинных отмелей. Их прекрасно видно со стен старой генуэзской крепости, расположенной около поселка Арабат, или прямо с возвышенного коренного берега. В тихую солнечную погоду зеленовато-голубые волны моря с легким шумом мягко набегают на песчано-ракушечный пляж и пена легкого прибоя окаймляет его, точно узким белым кружевом. Кренясь на крыло, скользят низко над водой белокрылые чайки. Вдали на косе ослепительно блестит под лучами жаркого солнца добытая из Сиваша соль. Красиво Азовское море и в бурю. Когда дует свирепый нордост, оно темнеет, становится суровым. С гневным шумом, кипя белой пеной, обрушиваются на берега крутостенные волны. Можно часами любоваться вспененным морским простором, стремительным бегом и бурным прибоем волн Азовского моря.

У любого человека, посетившего Азовское море, навсегда останутся воспоминания о его неброской, но волнующей душу красоте. На Арабатской стрелке открыты горячие минеральные воды, по своему химическому составу и лечебным свойствам превосходящие мацестинские. На базе этих целебных вод предполагается создать новый курорт — Азовскую Мацесту.

Южное побережье Азовского моря

Оно представлено территорией Керченского и Таманского полуостровов, между которыми располагается Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. Керченский полуостров является восточной оконечностью Крыма. Площадь его около 3 тыс. кв. километров. В недрах полуострова обнаружены крупные месторождения железных руд, питающих металлургию Приазовья, нефти и природного газа. Северная и северо-восточная части Керченского полуострова сложены мергелями, глинами, известняками; местами встречаются песчаники третичного возраста. Западная часть Керченского полуострова равнинная, восточная — холмистая. В пределах полуострова южный берег Азовского моря большею частью круто обрывается в море, оставляя лишь узкую полосу пляжа. Местами обрывистые берега сложены мшанковыми известняками, стойко сопротивляющимися натиску морских волн. Таков, например, мыс Казантип, в основании которого лежит мшанковый риф — атолл. К западу от этого мыса — Арабатский залив, к востоку — Казантипский. Восточнее мыса Казантип тянется низменный наносный участок побережья. Берега обоих заливов сложены мягкими глинистыми породами. Южнее мыса Казантип — Акташское соленое озеро. Это реликтовое озеро. Оно представляет собой остаток Казантипского залива, когда-то далеко вдававшегося в сушу. Посреди Керченского полуострова с запада на восток протянулся невысокий Парпачский гребень. Между этим гребнем и берегом Азовского моря располагается широкая продольная долина. В пониженных частях ее имеются соленые озера, и в частности известное своими целебными свойствами Чокракское озеро, а также ряд грязевых вулканов.

Восточнее Казантипского залива, вблизи Керченского-пролива, берег Азовского моря более спокойный, ной здесь для него характерны мысы, сложенные твердыми мшанковыми известняками, например, мысы Зюк, Тархан и другие. Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, неглубок и сравнительно неширок. Ширина его колеблется от 4 до 15 км. Длина пролива — 41 км. Глубина составляет около 4 м. В древности Керченский пролив назывался Боспором Киммерийским. В самом названии содержится намек на мелководность пролива, так как «боспор» в переводе на русский язык означает «бычий брод». Крымский берег пролива местами обрывистый. В северной его части раскинулся город-порт Керчь.

Кавказский берег Керченского пролива низкий, песчаный, местами с дюнами. Фарватер пролива загромождают рифы, песчаные косы и прибрежные мели, что раньше затрудняло судоходство. Теперь для прохода судов с большой осадкой в проливе прорыт канал. Таманский полуостров, являющийся частью Краснодарского края, занимает площадь примерно в 1900 кв. км. Из них на сушу приходится немногим более 900 кв. км, а остальная территория — лиманы и плавни.

Природа его своеобразна. С геологической точки зрения это молодой полуостров, так как сформировался он в четвертичный период. Еще в I веке н. э. на его месте было около пяти островов, превращение которых в полуостров произошло, по-видимому, в V веке н. э. под воздействием аккумулятивной деятельности реки Кубани, грязевых вулканов и тектонических поднятий. Формирование Таманского полуострова продолжается.

Источник

АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря → Современные геоморфологические процессы в береговой зоне

Современные геоморфологические процессы в береговой зоне

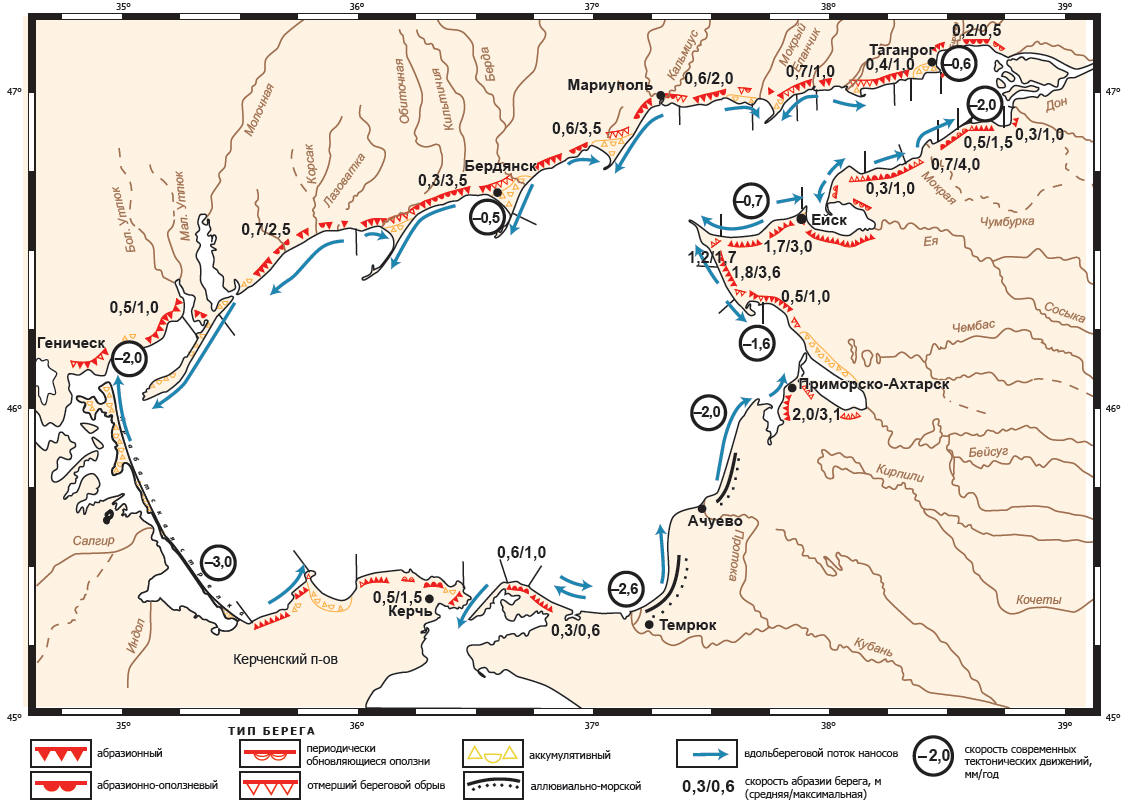

Под береговой зоной понимают область контакта моря и суши, состоящую из берега, пляжа и подводного склона (Терминологический справочник, 1980). Для нее характерна интенсивная перестройка надводного и подводного рельефа под влиянием изменения ветровых и волновых полей, развития течений разной природы, колебаний уровня, жизнедеятельности растительных и биологических сообществ, хемогенных и тектонических процессов. В Азовском море при экстремальных ветро-волновых условиях волнение воздействует на всю поверхность дна, в этом случае все пространство акватории можно отнести к береговой зоне (Рисунок 1).

Конфигурация и строение береговой линии подвержены штормовой, сезонной, многолетней и вековой изменчивости. Первые три составляющие динамики береговой зоны могут влиять на условия быта и хозяйствования людей и происходят под влиянием обычных флуктуаций синоптических полей. Вековые изменения обусловлены крупномасштабными климатическими сдвигами, следствиями которых являются возрастание засушливости климата или усиление его суровости, подъем уровня моря на 0,5–1 м (Матишов, Артюхин, 2010).

Сильные штормы способствуют кардинальной перестройке берегов, значительно расширяя границы береговой зоны. Например, в районе Ахтарского маяка в течение нескольких часов экстраординарного шторма в январе 1969 г. абразионно-обвальный берег отступил на 3–5 м, новоазовская терраса у ст. Голубицкой – на 20 м (Губкин, 1973); кромка обрыва у Генического маяка (Утлюкский залив) сместилась на 3,8-4 м, вблизи с.Степановка (Обиточный залив) – на 10–12,5 м (Артюхин, 2007). В результате интенсивных штормов в период с 2002 по 2005 гг. восточный берег моря в 17 км к югу от косы Долгой отступил на 11 м (Рисунок 2) (Матишов Д. и др., 2006).

Скорости деформации оползневых берегов в среднем за год обычно меньше, чем обвальных. Темпы смещения оползней зависят от морфологии и особенностей литологического строения береговой толщи, водонасыщения пород, а также от амплитуды сгонно-нагонных колебаний уровня и угла подхода волн генеральных направлений к берегу. Наибольшие значения перестройки кромки обрыва и линии уреза в ХХ веке характерны для оползневого участка между с. Мелекино и х. Самарино (северное побережье Таганрогского залива, юго-западнее г. Мариуполя), где в мае 1971 г. сошел оползень протяженностью вдоль берега 500–600 м, шириной 30–40 м (Антюхов, 1982). На линии уреза этот процесс сказался мало, так как оползневые террасы довольно быстро были переработаны морем.

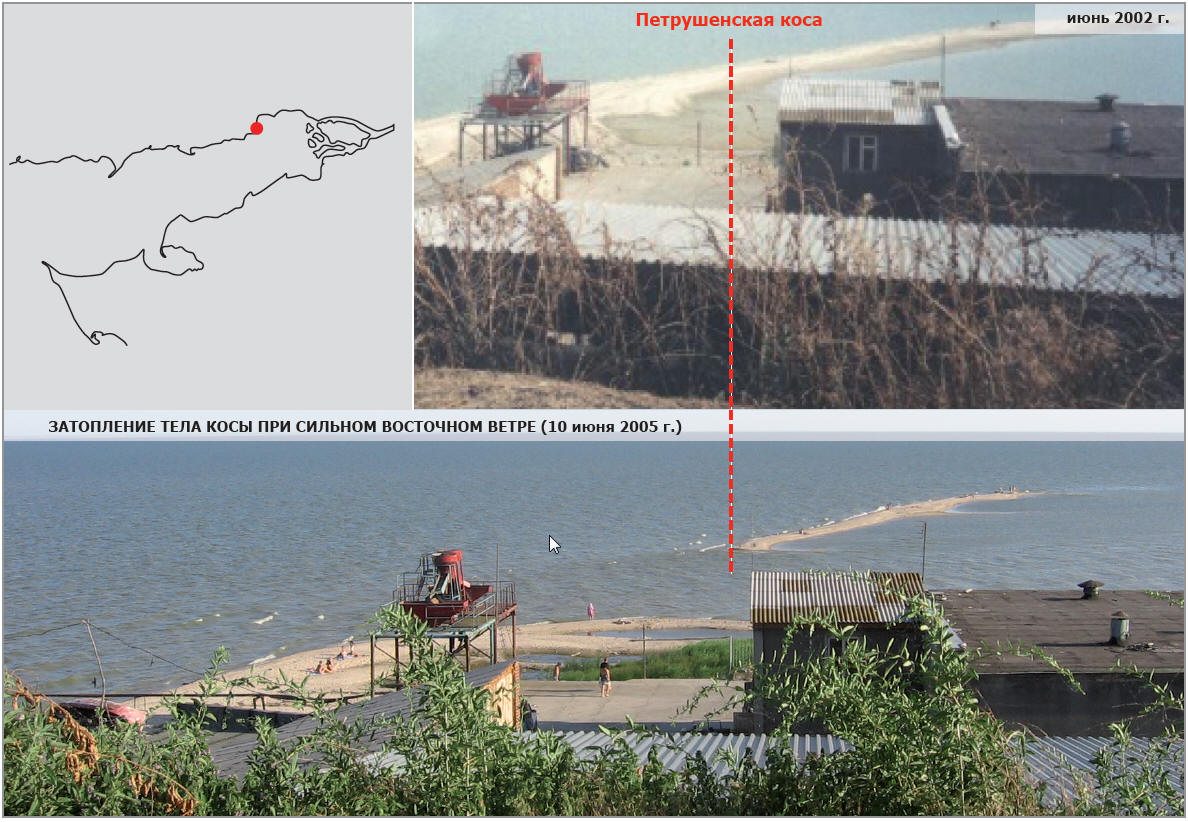

Положение уровенной поверхности моря также является существенным фактором, способным повлиять на темпы перестройки берегов всех типов. На фоне эвстатического подъема уровня волновое разрушение берега активизируется, происходит затопление аккумулятивных тел (Рисунок 3).

Аккумулятивные берега почти всегда, за редким исключением, возникают в результате накопления масс целых и битых створок отмерших моллюсков (Рисунок 4). Другие виды моллюсков, имеющие хрупкие створки или малую биомассу, не оказывают решающего воздействия на пляжеобразование, играя роль примеси.

Биогенные наносы слагают преимущественно надводную часть аккумулятивных форм. В образовании их подводных склонов значительную роль играют минеральные пески и алевриты. Именно поэтому сокращение поставки биогенных наносов сказывается сначала на морфологии и динамике берегов, а затем их подводных склонов. Одной из причин размыва крупных аккумулятивных форм во второй половине ХХ века является уменьшение продуктивности биоценозов донных моллюсков (Артюхин, 2007).

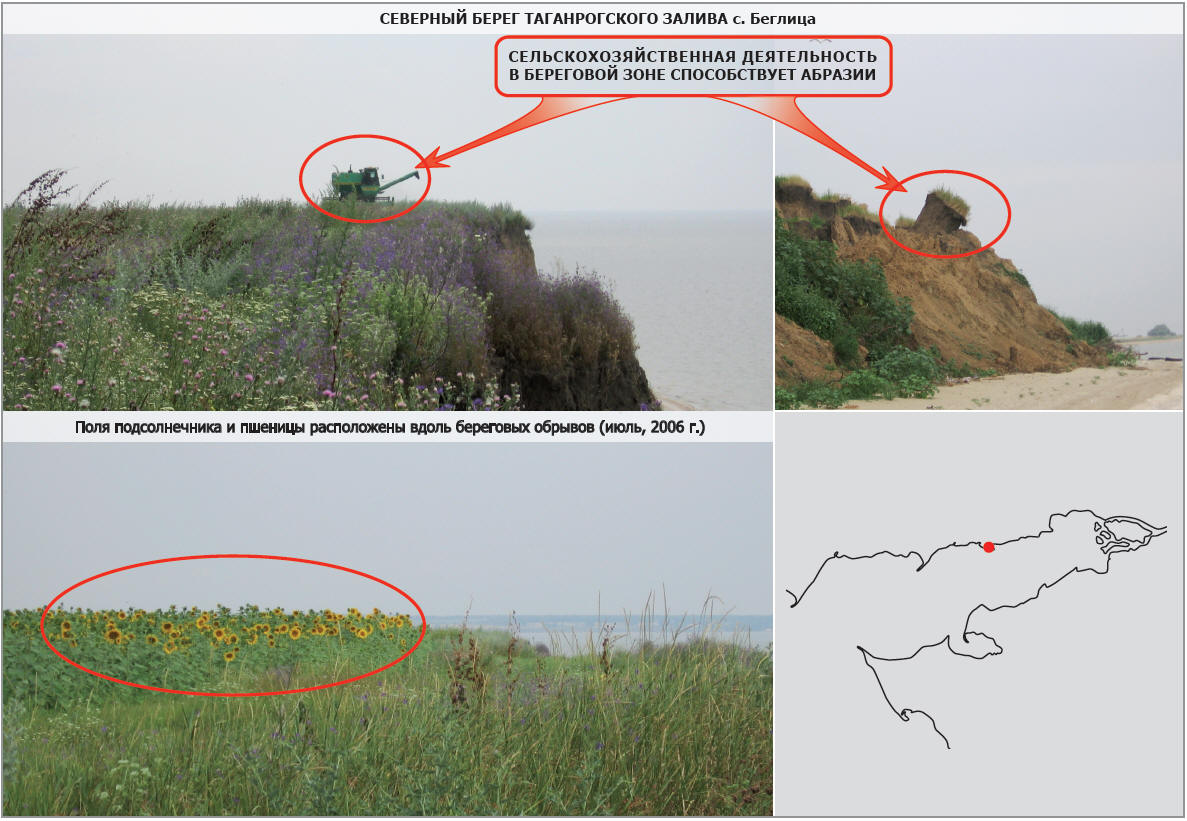

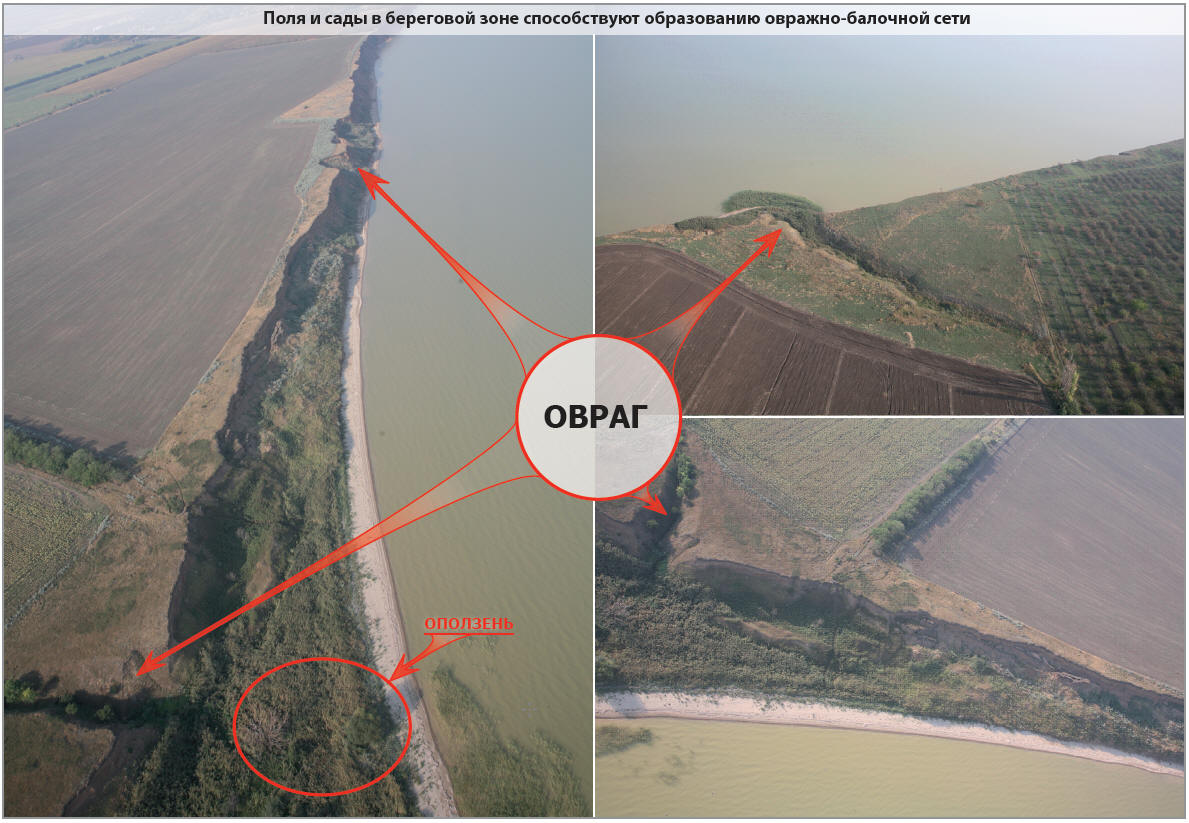

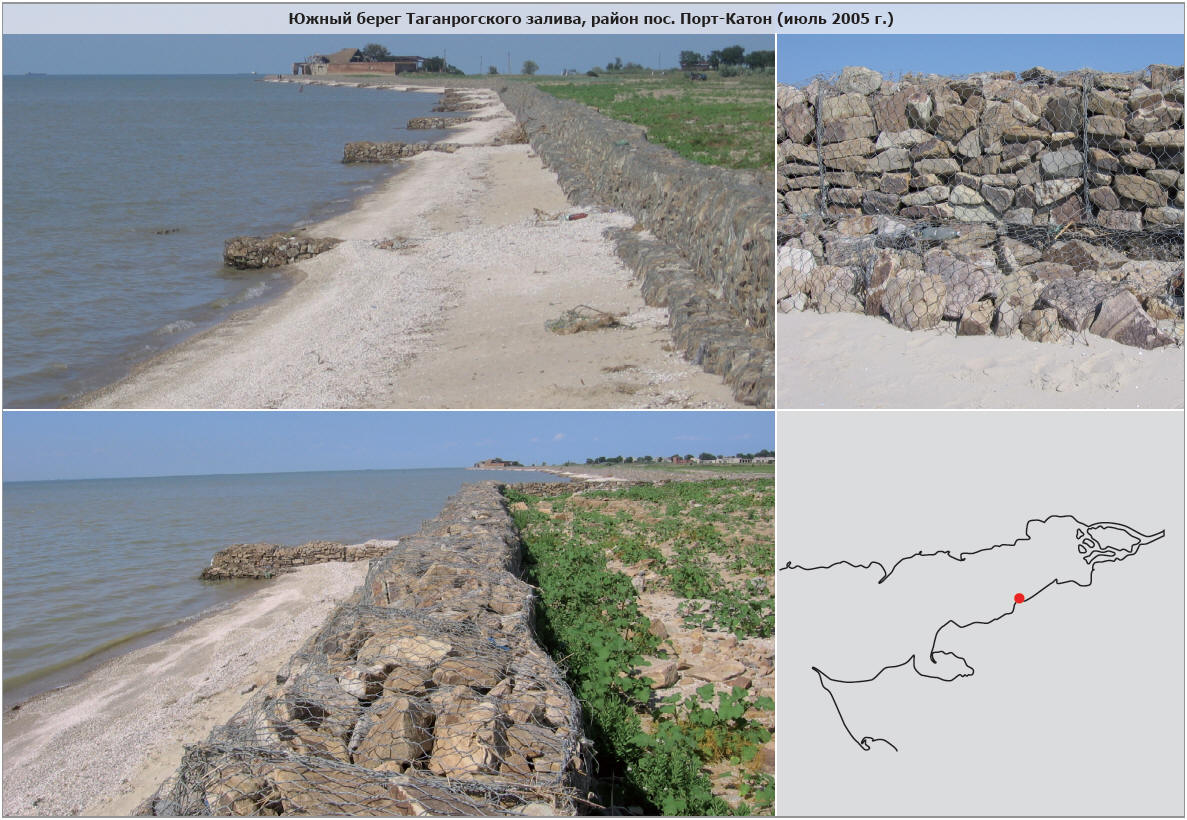

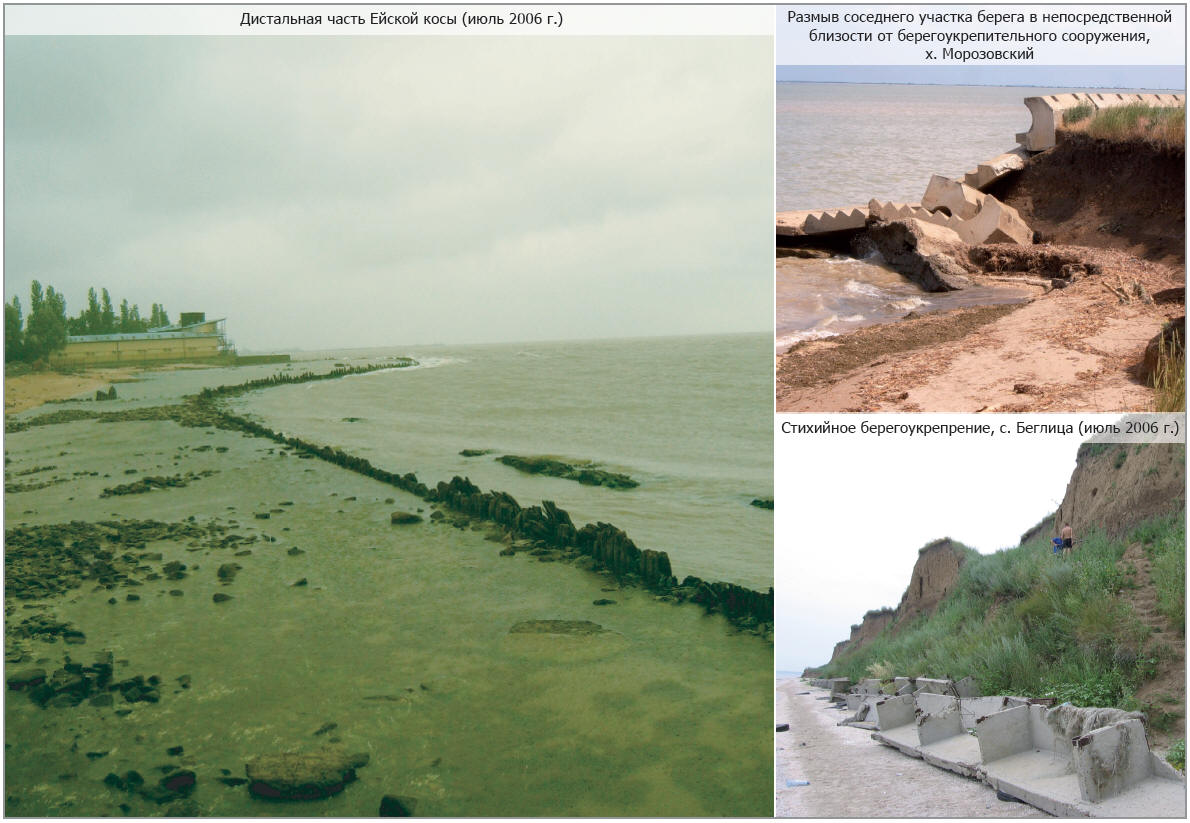

На состоянии берегов Азовского моря сказывается и деятельность человека. Естественный ход береговых процессов нарушается на современном этапе не только из-за мероприятий крупного масштаба (зарегулирование рек), но и непосредственного освоения побережий: сельскохозяйственная деятельность, промышленное и курортное строительство, разработка песчано-ракушечного материала, создание берегозащитных сооружений приобрели широкий размах (Рисунок 5-10).

Анализ предшествующих работ и собственные исследования Южного научного центра РАН, направленные на оценку абразионных процессов, показывают активизацию размыва побережий, особенно восточной части моря и Таганрогского залива (Матишов Д. и др., 2006).

Динамика косы Долгой

Одна из самых крупных отмелей Азовского моря – коса Долгая, оконтуривается изобатой 1–2 м. Она сужается от 6 км до 500 м к северо-западу, фактически отгораживая Таганрогский залив от основной части моря и тем самым определяя его гидрологический и гидрохимический режимы. Общая протяженность системы коса – подводное поднятие составляет более 60 км.

Дистальная часть косы часто меняет свои очертания в зависимости от гидродинамических условий и количества биогенного материала, подаваемого с банок открытого моря и дна залива.

Весь юго-западный берег моря, исключая прикорневой участок, – это район поступления ракуши со дна открытого моря (банка Еленина) и перемещения его вдольбереговыми течениями к северо-западу, где он формирует острова и подводную отмель. На северо-восточном берегу преобладают процессы размыва и переотложения материала к оконечности (Мамыкина, Хрусталёв, 1980). Размыв косы, особо сильный в 1960–1970-е годы, продолжается и сейчас, особенно со стороны Таганрогского залива, где на всем протяжении берег отступает в среднем на 3–5 м/год, а у основания косы морем ежегодно поглощается 3–4 м пляжа. Значительный размыв зафиксирован в период экспедиций ЮНЦ РАН 2002–2005 гг. и в средней части косы, где берег отступил за 3 года на 20–30 м (Матишов Д. и др., 2006) (Рисунок 11, 12).

Динамика береговой линии косы на коротком промежутке времени определяется ветро-волновым режимом. Наши наблюдения подтверждают тот факт, что изменения в приурезовой зоне могут происходить ежедневно под действием ветра. Так, при северо-восточном ветре, который создает нагон со стороны Таганрогского залива, северо-восточный берег косы подвержен затоплению. Прилегающий коренной берег на участке ст. Должанская – с. Воронцовка интенсивно абрадируется морем, здесь практически нет пляжей. Средняя скорость абразии составляет 1,7 м/год.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник