Северная креветка завоевывает рынок

|

|

«Завершилось объединение всех бассейновых институтов. Это дает нам много преимуществ и с точки зрения повышения эффективности, увеличения финансирования, и с точки зрения отстаивания позиций отраслевой науки», – отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков в четверг, начиная заседание, где был рассмотрен вопрос освоения северной креветки в Баренцевом море. Как отметил директор по научной работе ФГБНУ «ВНИРО» Олег Булатов, максимальный вылов российскими рыбаками северной креветки был зафиксирован в 2000 году – около 20 тыс. тонн. После снижения объемов добычи и перерыва, промысел был возобновлен и в течение последних пяти демонстрирует устойчивую положительную динамику, а в 2018 вылов достиг 11 тыс. тонн.

Международный Совет по исследованию моря (ИКЕС) дает рекомендацию по возможной величине вылова северной креветки в 2019 году в Баренцевом море на уровне 70 тыс. тонн. При этом величина максимального устойчивого улова северной креветки по расчетам ИКЕС составляет 338 тыс. тонн. «Состояние популяции креветки достаточно устойчивое, запас стабилен и может выдержать большую промысловую нагрузку», – отметил ученый.

Специалисты ВНИРО, оценив возможные риски, рекомендуют увеличить вылов креветки до 90 тыс. тонн. Совет директоров одобрил предложенную цифру.

Рассмотрен также вопрос об изменении перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Основаниями для включения в список квотируемых видов является:

- освоение рекомендованного объема добычи вида в районе вылова в течение трех лет подряд на уровне более 70% ежегодно;

- снижение запаса в течение последних двух лет на 20% и более ежегодно (за исключением видов водных биоресурсов, жизненный цикл которых не превышает три года);

- введение нового объекта в промысел и определение запаса вида водных биоресурсов в новых районах добычи в результате проведения научных исследований.

В настоящее время в перечень квотируемых видов учеными предлагается включить 9 единиц запаса. Решение о введении ОДУ уже принято в отношении:

- камбал дальневосточных в Северо-Охотоморской подзоне;

- тихоокеанской сельди в Западно-Камчатской подзоне;

- краба колючего в Северо-Охотоморской подзоне;

- устриц и петушка в Восточно-Сахалинской подзоне.

Кроме того, планируется ввести в перечень промысловых объектов и установить ОДУ на промысел глубокозарывающихся головоногих моллюсков (панопа и зирфея) шримсов-медвежат и ламинарии в подзоне Приморье, а углохвостую креветку во всей подзоне Приморья – и южнее, и севернее мыса Золотой – предлагается вывести из перечная квотируемых видов и добывать в рамках рекомендованного вылова.

Помимо этого, из перечня одуемых водных биоресурсов предлагается исключить еще 144 единиц запаса по всем рыбохозяйственным бассейнам. В основном, речь идет о пресноводных видах, в том числе реки Дон на территории Воронежской, Волгоградской областей, а также в водных объектах Тверской, Оренбургской, Пензенской областей, Горьковского водохранилища, Республики Тыва и Амурской области.

Важное решение принято по европейской корюшке в водоемах Ленинградской области. Как отметил Олег Булатов, сейчас этот единый запас осваивается в разных режимах: в реках вид включен в перечень ОДУ, а в Ладожском и Финском заливе для корюшки устанавливается рекомендованный вылов. Сейчас планируется исключить корюшку из перечня квотируемых видов, а определять промысловую нагрузку силами Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, как это налажено, например, в Сахалинской области.

Руководитель Росрыболовства поручил проанализировать ситуацию с освоением корюшки и в других водных объектах.

Источник

Баренцево море креветки баренцева моря

О мерах регулирования промысла северной креветки (Беренбойм Б.И., ПИНРО) (УДК 638:281.2.055(268.45))

Промысел северной креветки Pandalus borealis в Баренцевом море и сопредельных водах получил в 80-е годы значительное развитие. Общий вылов ее судами нескольких стран здесь превышал в 1984-1985 гг. 120 тыс. т в год.

Несмотря на крупномасштабный промысел, меры регулирования добычи P. borealis в данном регионе практически отсутствуют. Существуют лишь ограничения минимального внутреннего размера ячеи тралов для лова креветки (35 мм), а также предписания Министерства рыболовства Норвегии от 23 декабря 1986 г., запрещающие лов в норвежских водах креветки с размером карапакса менее 15 мм. Такой креветки разрешается иметь в каждом улове не более 10 %. На 16-й и 17-й сессиях Смешанной советско- норвежской комиссии по рыболовству норвежская сторона предложила расширить зону действия указанных выше правил добычи на другие районы Баренцева моря. В то же время в Северо- Западной Атлантике, у берегов Гренландии и в некоторых районах Северо- Восточной Атлантики вылов данного вида ограничивается общедопустимым уловом (ОДУ).

В целях обоснования выбора мер регулирования промысла северной креветки в Баренцевом море проанализированы данные измерений длины карапакса и определений пола по Расмуссену у 33402 экз. северной креветки из промысловых уловов советских судов, осуществлявших лов в Баренцевом море и районе Шпицбергена в 1981 -1988 гг. Кроме того, использованы результаты изучения популяционной структуры вида в Баренцевом море (Беренбойм, 1982; Теigsmark, 1983), данные об абсолютной плодовитости креветки и репродуктивном потенциале популяций.

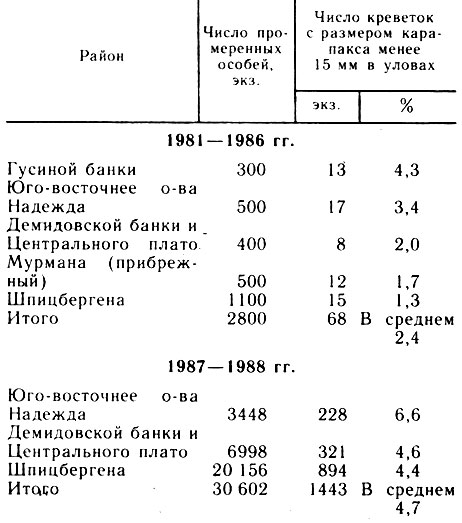

Исследования размерного состава уловов креветки советскими судами при использовании тралов с минимальным внутренним размером ячеи 35-40 мм за 1981-1986 гг. показали, что приловы особей с длиной карапакса менее 15 мм составили в среднем 2,4% (табл. 1). Самый незначительный прилов «маломерной» креветки характерен для сравнительно тепловодных бореальных районов у побережья Мурмана и архипелага Шпицберген.

Таблица 1

В 1987-1988 гг. в районах промысла баренцевоморской креветки приловы мелких особей заметно увеличились и составили в среднем 4,7 % (см. табл. 1). Это обстоятельство может быть связано с преобладанием в данные годы в популяции креветки особей младших возрастных групп из-за депрессии запасов вида в Баренцевом море, начавшейся в 1985 г. Следует обратить внимание на то, что минимальные приловы отмечались в приарктических районах юго-восточнее о-ва Надежды, а максимальные — в бореальных шпицбергенских водах.

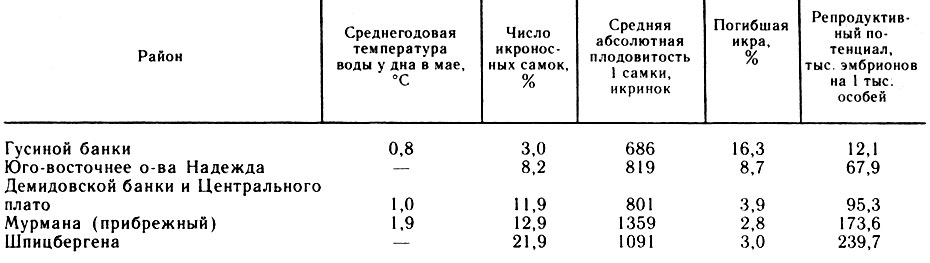

Полученные данные подтверждают ранее высказанные гипотезы о том, что наиболее высокие репродуктивные параметры популяций северной креветки соответствуют сравнительно тепловодным бореальным, а минимальные — холодноводным приарктическим районам (табл. 2).

Таблица 2

О низком уровне самовоспроизводства креветки в холодноводных районах Баренцева моря свидетельствуют, кроме данных табл. 2, высокая естественная смертность икроносных самок, низкие выживаемость эмбрионов за период инкубации и отношение их числа к массе самок, а также малая вероятность повторного нереста.

Таким образом, на большей части акватории Баренцева моря находятся преимущественно популяции северной креветки со сравнительно невысокими возможностями к самовоспроизводству, т. е. популяции зависимого или полузависимого типов в понимании В. Н. Беклемишева (1960), воспроизводство запасов которых происходит в основном за счет поступления рекрутов извне. Поэтому специальные мероприятия по сохранению определенного уровня самовоспроизводства таких популяций вряд ли целесообразны.

Тем не менее представляет определенный интерес вопрос о выборе критерия нахождения промысловой меры. ИКЕС рекомендует устанавливать промысловую меру рыб по длине, соответствующей 25 %-ной точке на кривой селективности (Anon, 1979). По данным Тейгсмарка (Teigsmark, 1983), эта точка при использовании тралов с минимальным размером ячеи 35 мм соответствует длине карапакса северной креветки 13 мм. Естественно, что такой маломерной креветки в уловах советскими судами в Баренцевом море еще меньше, чем указано в табл.

1. Очевидно, более обоснованным критерием определения промысловой меры может быть размер креветки, при котором большая часть особей становится половозрелой в качестве самки (данный вид является протерандрическим гермафродитом). Однако такой размер креветок в различных районах Баренцева моря и прилегающих к нему водах, судя по нашим и литературным данным, имеет существенную вариабельность — от 18,6 до 28 мм. Даже в одном сравнительно небольшом районе Балс-фиорда (Северная Норвегия) размер особей, при котором наступает половая зрелость, по данным разных авторов изменяется от 21,4 до 23,5 мм. По-видимому, при этом имеют значения условия внешней среды во время проведения исследований, так как температура воды в значительной степени влияет на половое развитие и темп роста креветки. Вместе с тем естественная смертность северной креветки, обусловленная хищничеством трески, в Баренцевом море у особей размером более 23 мм в сравнении с креветками, у которых длина карапакса 21 — 23 мм, выше в 2,0-2,5 раза. Значит, если за промысловую меру северной креветки принять размер, при котором наступает половая зрелость, это приведет к неоправданным экономическим проблемам промысла.

Кроме того, практическое использование промысловой меры для сравнительно мелкой креветки в Баренцевом море сопряжено с рядом технических трудностей ее измерения. Естественная изогнутость тела креветки будет вносить значительную и несистематическую погрешность в измерении общей длины. Различная плотность панциря особей из-за линьки и неодинаковая степень давления измерительных приборов на края панциря будут также давать ошибку при измерении длины карапакса.

На наш взгляд, значительно более эффективным способом регулирования промысла северной креветки является установление ОДУ и на его основе национальных квот.

В качестве дополнительной меры обеспечения нормального уровня воспроизводства численности популяций может быть принят особый режим промысловой эксплуатации популяций креветки с высоким репродуктивным потенциалом. Такие популяции отмечены в бореальных районах у побережья Мурмана, а также имеются, по-видимому, у берегов Северной Норвегии. Они являются поставщиками рекрутов для большинства промысловых скоплений вида в Баренцевом море. Поэтому целесообразна охрана этих популяций путем уменьшения степени их промысловой эксплуатации, установления запретных периодов и районов лова во время икроношения, что особенно важно в период полярной ночи.

Источник