- Высшие точки России

- К.С. ЛАЗАРЕВИЧ «Статус» вершины Название Горная система, возвышенность Высота, м Высшая точка России Эльбрус Kавказ 5642 Высшая точка Азиатской России Эльбрус Kавказ 5642 Высшая точка Европейской России Народная Урал 1895 Высшая точка российского Заполярья Орулган-Таас Верхоянский хребет 2389 Высшая точка всей зауральской части России Kлючевская Сопка Kамчатка не менее 4700** Высшая точка Kавказа Эльбрус Боковой хребет 5642 Высшая точка Урала Народная Приполярный Урал 1895 Высшая точка Сибири Белуха Алтай, Kатунский хребет 4506 Высшая точка Дальнего Востока Kлючевская Сопка Kамчатка не менее 4700** Высшая точка Русской (Восточно-Европейской) равнины Четласский Kамень Тиманский кряж 471 Высшая точка европейского Заполярья России Юдычвумчорр Хибины 1200 Высшая точка средней полосы Европейской России Безымянная Приволжская возв., Жигули 381 Высшая точка российской части бассейна Северного Ледовитого океана Белуха Алтай, Kатунский хребет 4506 Высшая точка Kамчатки Kлючевская Сопка Западнее Восточного хребта не менее 4700** Высшая точка Kольского полуострова Юдычвумчорр Хибины 1200 Высшая точка российской части Балтийского щита Юдычвумчорр Хибины 1200 Высшая точка Среднерусской возвышенности – Среднерусская возв. 293 Высшая точка Смоленско-Московской возвышенности – Смоленско-Московская возв. 319 Высшая точка Среднесибирского плоскогорья Kамень Путорана 1701 Высшая точка гор Бырранга Ледниковая Бырранга 1146 Высшая точка Kурильских островов Алаид Kурильские о-ва, о. Атласова 2339 * Высочайшие точки, такие как Эльбрус, Kлючевская, Народная и Белуха, надо знать наизусть. Абсолютные высоты запоминать не обязательно, достаточно помнить, что Эльбрус — это более 5,5 км, Народная — без малого 2 км, Белуха — 4,5 км, Kлючевская сопка — более 4,5 км. ** См. с. 31. Источник СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н В книжной версии Том 29. Москва, 2015, стр. 634-639 Скопировать библиографическую ссылку: СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н (на рус. картах с 17 в. встречаются названия: Ледовитое м., Северный ок., Северное, или Ледовитое, м., Ледовитый ок.), часть Мирового ок., наименьший и самый мелкий из океанов Земли, расположенный в сев. полярной области. Занимает приполюсное пространство между Евразией и Сев. Америкой. Характеризуется частичным покрытием поверхности морским льдом в течение всего года. Впервые выделен как самостоят. океан в 1650 нидерл. картографом Б. Варениусом под назв. Гиперборейского ок., в 1845 Лондонским географич. об-вом назван С. Л. о.; в СССР это название официально принято в 1935. Источник Характеристики Северного Ледовитого океана Северный Ледовитый океан — самый маленький и наименее исследованный среди всех океанов планеты. Из-за своего небольшого размера до начала 19 в. он обозначался на картах как Северное, или Ледовитое, море. И до сих пор некоторые океанографы обозначают его в исследованиях как Arctic Sea. Характеристики Северного ледовитого океана Объем водных масс океана оценивается в 18,2 млн км³, что составляет чуть менее 2% мировых запасов воды. Средняя глубина — 1230 м. Самая глубокая точка находится в северно-восточной части Гренландского моря. Она была выявлена в ходе погружения батискафа «Мир-2» и обозначена как 5528 м. 72% общей площади занимают Гудзонов залив и 10 морей: Баренцево; Баффина; Белое; Берингово; Бофорта; Восточно-Сибирское; Гренландское; Карское; Лаптевых; Норвежское; Чукотское. Почти вся поверхность акватории океана покрыта слоем льда. Еще 15 лет назад участок ледяного покрова оценивался в 12,4 млн км², но в связи с глобальным потеплением и массовым таянием снегов он сократился почти вдвое. Средняя температура воды зимой составляет от -5 до 0°С. В летний сезон отмечается повышение температурных показателей. Максимальное значение, зафиксированное в 2017 г., составило +7°С. Географическое положение Северный Ледовитый океан на карте занимает полярную область между Северной Америкой и Евразией. Он отделен от Атлантического океана подводными возвышенностями Северного полярного круга и соединяется с ним через Гудзонов и Девисов проливы по 70° с.ш. От Тихого его отделяет узкий Берингов пролив. Границы Ледовитого океана проходят через Чукотский полуостров до пересечения с Аляской. Акватория занимает площадь 14,8 млн км² и делится на 3 условных бассейна: Ее территория включает в себя самый большой остров в мире — Гренландию — и Канадский архипелаг, размер которого составляет 1373 тыс. км². Соленость воды Воды океанов и морей представляют собой раствор химических элементов, горько-соленый на вкус. Морская вода содержит почти 80% поваренной соли, а горьковатый вкус океанской придают соли магния, растворенные в ней. Кроме того, вода содержит в себе ионы кальция, фосфора, золота, серы и меди. Показатель солености определяется количеством солей, растворенных в 1 кг воды. Он измеряется в promille (промилле, ‰ — тысячных долях какого-то вещества в оговоренном объеме целого). Самый соленый на планете — Атлантический океан (37 ‰). Эта характеристика Северного Ледовитого меняется в зависимости от того, какие реки впадают в бассейны его морей: в области моря Лаптевых — 20‰; в приустьевой зоне Восточно-Сибирского моря — 22‰; на побережье Новой Земли — 28‰; возле островов Королевы Елизаветы — 30‰. В полярных областях возле хребта Амундсена зафиксирован показатель 34‰, что соответствует среднему значению Мирового океана. Теплые и холодные течения В условиях, когда поверхность воды покрыта слоем льда толщиной от 1 до 3 м, а судоходство невозможно, изучить направления и скорость внутренних потоков сложно. Данные о поверхностных реках в Ледовитом океане получены в ходе исследований на дрейфующих станциях. На их основании можно утверждать следующее: Основным источником пополнения водных запасов является теплое юго-западное Норвежское течение, омывающее берега Скандинавского полуострова. Нордкапское, которое является ответвлением Норвежского, тянется вплоть до Кольского полуострова и впадает в Баренцево море. Благодаря теплым водным массам, которое оно несет, это море не замерзает, поэтому на нем возможно судоходство. Ответвление Гольфстрима, Шпицбергенское теплое, омывает берега острова Шпицберген. Холодное восточное Гренландское протянулось от берегов Гренландии и несет обломки айсбергов в Атлантический океан. Самое мощное холодное течение получило название Трансарктического. Его образуют стоковые реки Чукотки и Аляски. Ледяной поток проходит всю акваторию океана и смешивается с теплыми атлантическими водными массами. Климатические особенности Климат в акватории океана оценивается как арктический. Здесь долгая полярная зима, которая длится 9 месяцев. В зимние месяцы (с ноября по апрель) температура опускается до -38°C, а летом (с июня по сентябрь) поднимается всего до +9°C. Осень и весна короткие, почти не отличаются температурным колебанием и определяются только по смене дующих ветров. В течение всего года над акваторией Arctic Sea происходит мощный антициклонический процесс и господствуют арктические ветра. Это объясняет наличие больших массивов нетающих снегов в полярных областях. Направление воздушных потоков здесь меняется только перед наступлением лета. В мае, когда температура воздуха поднимается до 0°C, над океаном и береговой линией скапливаются плотные слои тумана. Осадки выпадают в виде редкого дождя или мокрого снега. Их количество невелико: от 75 до 200 мм в год. В холодные зимние месяцы над океаном стоит ясная холодная погода с высокой облачностью. Мир органики Флора в Ледовитом океане представлена скудно. В основном это холодовыносливые водоросли, которые растут и в воде, и в мерзлой прибрежной почве: Зоо- и фитопланктон встречается в подледных областях и на дне. Его концентрация в воде высока, около 500-600 единиц на 1 л. Всего насчитывается около 200 видов планктона, и он широко представлен в Баренцевом и Гренландском морях. Рыба представлена промысловыми видами: Ее активная добыча ведется в Баренцевом, Норвежском и Белом морях, которые не покрыты толщей льда. Рельеф дна Океан имеет рельеф, не типичный для мирового дна. Его особенности связаны с развитием шельфа и изрезанных окраин материков. Шельф занимает более половины океанского дна, а его средняя глубина не превышает 200 м. Исследователи выделяют глубокую центральную котловину, которая окружена морями. Эта котловина имеет вытянутую форму, и через нее проходит подводный хребет Ломоносова, который начинается у Берегов Канады и заканчивается возле островов Анжу. Полезные ископаемые Берега океана богаты на рудные месторождения: на Таймыре добывают ильменит; на Чаунской губе — олово; на Кольском полуострове — апатит, флогопит и железную руду; на Чукотке — золото; на Аляске — свинец и цинк; на Баффиновой земле — серебро. В Гренландии 10 лет назад обнаружены большие запасы урана, но разработка месторождения пока не началась. На мелководных шельфах северной Аляски и в подводной цепи хребта Ломоносова открыты нефтяные месторождения. Претендовать на их разработку могут Россия, США, Дания и Норвегия. Суровые погодные условия затрудняют добычу полезных ископаемых, и, пока не созданы технологии работы за полярным кругом, эти залежи составляют мировой неразрабатываемый запас. Береговая линия океана Географическое положение Arctic Sea обусловило сложную структуру побережья. Его протяженность составляет более 45 тыс. км. Берега сильно изрезаны и образуют много заливов. Крупнейшие из них: Гудзонов, Амундсена, Фокс, Коронейшен и Унгава. Берега Гренландии, Исландии и Скандинавского полуострова скалистые, обрывистые. Берега Карского и Баренцева морей связаны с плоскогорьем и дельтами впадающих в них рек. В области моря Лаптевых береговая линия образует протяженные мелководные лагуны. Факты об исследованиях До сих пор океанографы не пришли к единому мнению, считать ли общую акваторию арктических морей океаном. Впервые эту область назвал океаном путешественник и картограф из Голландии Берхард Варениус. Это произошло в 1650 г., когда он издал труд «Всемирная география», в которой систематизировал все имеющиеся к тому времени данные о поверхности планеты. Первая экспедиция к Северному Ледовитому океану состоялась в 1764 г. по инициативе Михаила Ломоносова. Его тогда волновал вопрос создания северного морского пути для русского флота. Под руководством географа и флотоводца Василия Чичагова группе исследователей удалось достичь границ Гренландского моря и архипелага Шпицберген и дать полное описание климатических условий и фауны этого региона. После этого начались активные океанографические исследования Заполярья. В 1893 г. норвежским ученым-мореплавателем Фритьофом Нансеном была организована экспедиция на судне «Фрама», которая планировала достичь Северного полюса. Ради этой цели команда вморозила шхуну в лед и дрейфовала на ней по течению. Но когда выяснилось, что их уносит южнее околополярной области, Нансен с напарником покинули команду и отправились на собачьих упряжках к вожделенной цели. Достичь полюса исследователям не удалось, но они продвинулись до оконечности земли Франца-Иосифа и остались там на зимовку. За 2 месяца они изучили движения льдов и ветров, состав почвы и скудную растительность этой области. В 1926 г. норвежский летчик Руаль Амундсен совершил воздушную экспедицию и сообщил миру, что стал первым человеком, ступившим на Северный полюс. Команда совершила полет на высоте 820 м и передала картографам данные о местоположении основных горных массивов. После этого начались комплексные международные экспедиции, которые устанавливали на льдинах дрейфующие научные станции. Это помогло изучить рельеф океанского дна и направление течений Северного океана. Источник

- СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

- Характеристики Северного Ледовитого океана

- Характеристики Северного ледовитого океана

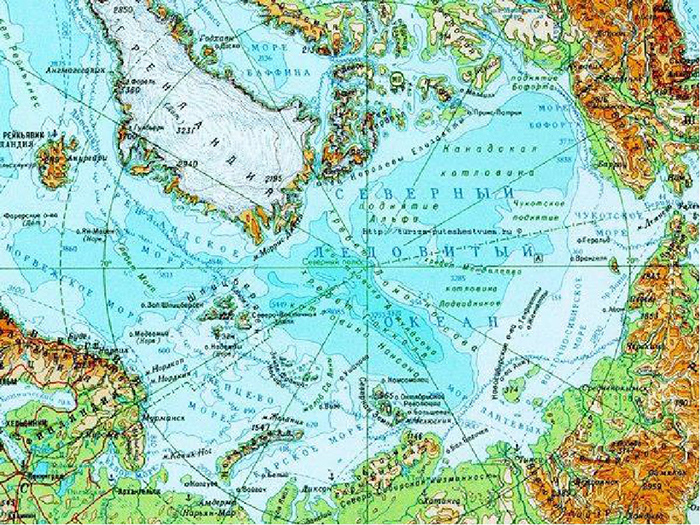

- Географическое положение

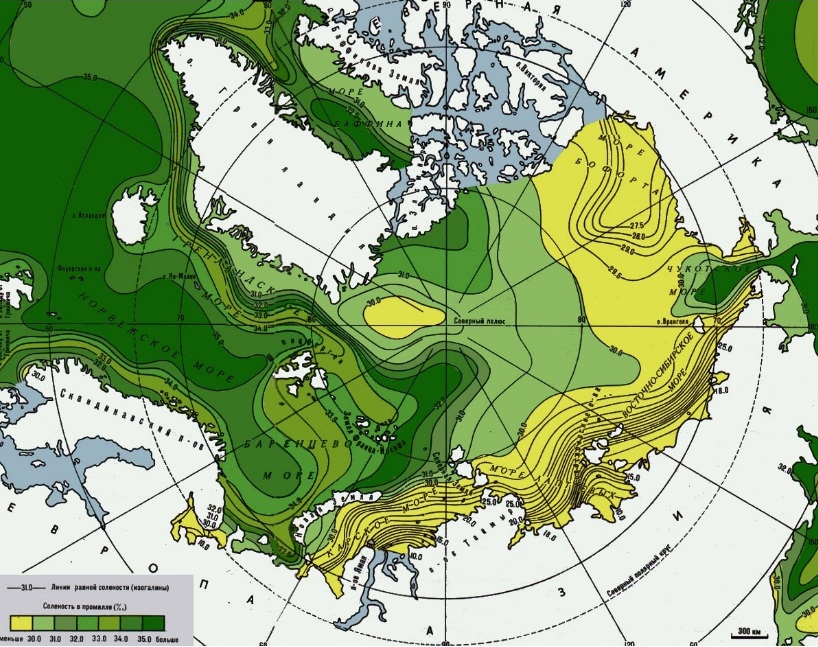

- Соленость воды

- Теплые и холодные течения

- Климатические особенности

- Мир органики

- Рельеф дна

- Полезные ископаемые

- Береговая линия океана

- Факты об исследованиях

Высшие точки России

Высшая точка России — Эльбрус, 5642 м. Это знают все. Но есть еще высшие точки Европейской и Азиатской России, Сибири, каждой горной системы и возвышенности.

Сейчас принято проводить границу Европы и Азии по Уралу, Каспию и Кумо-Манычской впадине. Если считать границу между частями света именно такой, Эльбрус оказывается в Азиатской части России и становится ее высшей точкой. Что же остается Европейской? На самой ее границе — высшая точка Урала, гора На’родная (1895 м), от которой растекаются в Европу, в бассейн Печоры — Косью и один из левых притоков реки Ко’жым, а в Азию, в бассейн Оби — река На’рода.

В пределах Европейской России выделим высшие точки Хибин и всей российской части Балтийского щита (Юдычвумчорр, 1200 м), Тиманского кряжа (Четласский Камень, 471 м; это не вершина, а просто самая высокая точка пологого асимметричного гребня); Приволжской возвышенности (Жигули; вот это действительно горы среди равнины, их высшая точка — ок. 380 м), Смоленско-Московской (319 м) и Среднерусской возвышенностей (293 м; у этих точек у истока Днепра и северо-западнее Ефремова, кажется, даже собственных имен нет).

В Азиатской России куда богаче. Прежде всего Кавказ. Все самые высокие вершины Кавказа сосредоточены на отрезке между Эльбрусом и Казбеком. Казбек — одна из самых известных вершин Кавказа; наверное, поэтому ее обычно считают второй по высоте. Ничуть не бывало. На самом деле эта вершина по меньшей мере шестая: выше нее, кроме Эльбруса, также Дыхтау (5204 м), Коштантау (5151 м), Шхара (5068 м) и Джангитау (5058 м), образующие тесную группу юго-восточнее Эльбруса. Почему же здесь оговорка «по меньшей мере»? Потому что на статус самостоятельной вершины может претендовать любой выступ на склоне высокой горы, особенно если этот выступ удостоился собственного имени. А если такого имени нет, о горе’ обычно забывают. Всякий, кто видел Эльбрус (хоть на картинке), хорошо знает, что это двуглавая гора; ее западная вершина имеет свою знаменитую высоту, самую большую в России, но восточная-то лишь на 21 м ниже: 5621 м. Однако собственного имени у нее нет, это всего-навсего восточная вершина всё того же Эльбруса. А посчитаем ее самостоятельной горой — и Дыхтау уедет на третье место, а Казбек на седьмое. Окажись же какие-нибудь побочные вершинки у Дыхтау, Коштантау, Шхары и Джангитау — и неизвестно, на каком месте окажется в этой иерархии знаменитый Казбек.

В низменной Западной Сибири высшие точки едва различимы: 285 м и — уже у самого Енисея, на Сибирских увалах — 291 м. А вот за Енисеем начинается возвышенное Среднесибирское плоскогорье; в его северо-западном углу — плато Путорана с высшей точкой горой Камень (1701 м; в некоторых источниках приводят другую отметку).

Севернее, на Таймыре, находятся отделенные от Путораны и всего Среднесибирского плоскогорья Северо-Сибирской низменностью горы Бырранга, высшая точка которых гора Ледниковая, 1146 м, на их восточном кончике.

Наиболее высокая горная система Сибири (но, как скоро убедимся, не всей зауральской России) — Алтай. Высшая точка Алтая — Белуха, 4506 м, сибирский Монблан, не дотягивающий до своего западноевропейского тезки (Mont Blanc — Белая гора) всего трехсот метров. Алтай входит в Алтае-Саянскую горную страну, в которой еще две большие горные системы — Западный Саян (высшая точка — Кызыл-Тайга, 3121 м) и Восточный Саян (Мунку’-Сарды’к, 3491 м).

Горы Прибайкалья пониже, до трех тысяч не дотягивают. Но к северо-востоку от Байкала (точнее, к востоку от северной оконечности озера), в пределах Станового нагорья, в хребте Кодар есть гора с высотой 3072 м. Гора безымянная, во всяком случае, ее названия на картах не подписывают.

Высшая точка Верхоянского хребта имеет высоту 2389 м. Но на его юго-восточном продолжении, в никогда не упоминаемом в школе хребте Сунта’р-Хаята’, есть гора Мус-Хая высотой 2959 м.

Высшая точка хребта Черского (впрочем, как и Верхоянский, это на самом деле не хребет, а состоящая из многих хребтов горная система) — гора Победа, 3003 м.

На юге Дальнего Востока высоты небольшие, высшая точка Сихотэ-Алиня — г. Тардоки-Яни, 2077 м; на Сахалине — чуть больше полутора километров.

На маленьких по площади Курильских островах уже вступают в игру вулканы — и сразу же 2339 м (действующий вулкан Алаид на острове Атласова).

На Камчатке же — высшая точка зауральской России, Ключевская Сопка, 4688 м; под стать ей, хоть и пониже, Толба’чикская Сопка, или вулкан Толба’чик (3672 м); Кроно’цкая (3521 м) и Коря’кская, или Коря’цкая (3456 м), Сопки, вулкан Шивелу’ч (3283 м).

Как видим, общая закономерность — молодые горы выше — здесь сработала: выше всего Кавказ и горы Камчатки.

К.С. ЛАЗАРЕВИЧ

| «Статус» вершины | Название | Горная система, возвышенность | Высота, м |

|---|---|---|---|

| Высшая точка России | Эльбрус | Kавказ | 5642 |

| Высшая точка Азиатской России | Эльбрус | Kавказ | 5642 |

| Высшая точка Европейской России | Народная | Урал | 1895 |

| Высшая точка российского Заполярья | Орулган-Таас | Верхоянский хребет | 2389 |

| Высшая точка всей зауральской части России | Kлючевская Сопка | Kамчатка | не менее 4700** |

| Высшая точка Kавказа | Эльбрус | Боковой хребет | 5642 |

| Высшая точка Урала | Народная | Приполярный Урал | 1895 |

| Высшая точка Сибири | Белуха | Алтай, Kатунский хребет | 4506 |

| Высшая точка Дальнего Востока | Kлючевская Сопка | Kамчатка | не менее 4700** |

| Высшая точка Русской (Восточно-Европейской) равнины | Четласский Kамень | Тиманский кряж | 471 |

| Высшая точка европейского Заполярья России | Юдычвумчорр | Хибины | 1200 |

| Высшая точка средней полосы Европейской России | Безымянная | Приволжская возв., Жигули | 381 |

| Высшая точка российской части бассейна Северного Ледовитого океана | Белуха | Алтай, Kатунский хребет | 4506 |

| Высшая точка Kамчатки | Kлючевская Сопка | Западнее Восточного хребта | не менее 4700** |

| Высшая точка Kольского полуострова | Юдычвумчорр | Хибины | 1200 |

| Высшая точка российской части Балтийского щита | Юдычвумчорр | Хибины | 1200 |

| Высшая точка Среднерусской возвышенности | – | Среднерусская возв. | 293 |

| Высшая точка Смоленско-Московской возвышенности | – | Смоленско-Московская возв. | 319 |

| Высшая точка Среднесибирского плоскогорья | Kамень | Путорана | 1701 |

| Высшая точка гор Бырранга | Ледниковая | Бырранга | 1146 |

| Высшая точка Kурильских островов | Алаид | Kурильские о-ва, о. Атласова | 2339 |

* Высочайшие точки, такие как Эльбрус, Kлючевская, Народная и Белуха, надо знать наизусть. Абсолютные высоты запоминать не обязательно, достаточно помнить, что Эльбрус — это более 5,5 км, Народная — без малого 2 км, Белуха — 4,5 км, Kлючевская сопка — более 4,5 км.

** См. с. 31.

Источник

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

В книжной версии

Том 29. Москва, 2015, стр. 634-639

Скопировать библиографическую ссылку:

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н (на рус. картах с 17 в. встречаются названия: Ледовитое м., Северный ок., Северное, или Ледовитое, м., Ледовитый ок.), часть Мирового ок., наименьший и самый мелкий из океанов Земли, расположенный в сев. полярной области. Занимает приполюсное пространство между Евразией и Сев. Америкой. Характеризуется частичным покрытием поверхности морским льдом в течение всего года. Впервые выделен как самостоят. океан в 1650 нидерл. картографом Б. Варениусом под назв. Гиперборейского ок., в 1845 Лондонским географич. об-вом назван С. Л. о.; в СССР это название официально принято в 1935.

Источник

Характеристики Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан — самый маленький и наименее исследованный среди всех океанов планеты. Из-за своего небольшого размера до начала 19 в. он обозначался на картах как Северное, или Ледовитое, море. И до сих пор некоторые океанографы обозначают его в исследованиях как Arctic Sea.

Характеристики Северного ледовитого океана

Объем водных масс океана оценивается в 18,2 млн км³, что составляет чуть менее 2% мировых запасов воды. Средняя глубина — 1230 м. Самая глубокая точка находится в северно-восточной части Гренландского моря. Она была выявлена в ходе погружения батискафа «Мир-2» и обозначена как 5528 м.

72% общей площади занимают Гудзонов залив и 10 морей:

- Баренцево;

- Баффина;

- Белое;

- Берингово;

- Бофорта;

- Восточно-Сибирское;

- Гренландское;

- Карское;

- Лаптевых;

- Норвежское;

- Чукотское.

Почти вся поверхность акватории океана покрыта слоем льда. Еще 15 лет назад участок ледяного покрова оценивался в 12,4 млн км², но в связи с глобальным потеплением и массовым таянием снегов он сократился почти вдвое.

Средняя температура воды зимой составляет от -5 до 0°С.

В летний сезон отмечается повышение температурных показателей. Максимальное значение, зафиксированное в 2017 г., составило +7°С.

Географическое положение

Северный Ледовитый океан на карте занимает полярную область между Северной Америкой и Евразией.

Он отделен от Атлантического океана подводными возвышенностями Северного полярного круга и соединяется с ним через Гудзонов и Девисов проливы по 70° с.ш. От Тихого его отделяет узкий Берингов пролив. Границы Ледовитого океана проходят через Чукотский полуостров до пересечения с Аляской.

Акватория занимает площадь 14,8 млн км² и делится на 3 условных бассейна:

Ее территория включает в себя самый большой остров в мире — Гренландию — и Канадский архипелаг, размер которого составляет 1373 тыс. км².

Соленость воды

Воды океанов и морей представляют собой раствор химических элементов, горько-соленый на вкус. Морская вода содержит почти 80% поваренной соли, а горьковатый вкус океанской придают соли магния, растворенные в ней. Кроме того, вода содержит в себе ионы кальция, фосфора, золота, серы и меди.

Показатель солености определяется количеством солей, растворенных в 1 кг воды. Он измеряется в promille (промилле, ‰ — тысячных долях какого-то вещества в оговоренном объеме целого).

Самый соленый на планете — Атлантический океан (37 ‰).

Эта характеристика Северного Ледовитого меняется в зависимости от того, какие реки впадают в бассейны его морей:

- в области моря Лаптевых — 20‰;

- в приустьевой зоне Восточно-Сибирского моря — 22‰;

- на побережье Новой Земли — 28‰;

- возле островов Королевы Елизаветы — 30‰.

В полярных областях возле хребта Амундсена зафиксирован показатель 34‰, что соответствует среднему значению Мирового океана.

Теплые и холодные течения

В условиях, когда поверхность воды покрыта слоем льда толщиной от 1 до 3 м, а судоходство невозможно, изучить направления и скорость внутренних потоков сложно.

Данные о поверхностных реках в Ледовитом океане получены в ходе исследований на дрейфующих станциях.

На их основании можно утверждать следующее:

- Основным источником пополнения водных запасов является теплое юго-западное Норвежское течение, омывающее берега Скандинавского полуострова.

- Нордкапское, которое является ответвлением Норвежского, тянется вплоть до Кольского полуострова и впадает в Баренцево море. Благодаря теплым водным массам, которое оно несет, это море не замерзает, поэтому на нем возможно судоходство.

- Ответвление Гольфстрима, Шпицбергенское теплое, омывает берега острова Шпицберген.

- Холодное восточное Гренландское протянулось от берегов Гренландии и несет обломки айсбергов в Атлантический океан.

- Самое мощное холодное течение получило название Трансарктического. Его образуют стоковые реки Чукотки и Аляски. Ледяной поток проходит всю акваторию океана и смешивается с теплыми атлантическими водными массами.

Климатические особенности

Климат в акватории океана оценивается как арктический. Здесь долгая полярная зима, которая длится 9 месяцев. В зимние месяцы (с ноября по апрель) температура опускается до -38°C, а летом (с июня по сентябрь) поднимается всего до +9°C. Осень и весна короткие, почти не отличаются температурным колебанием и определяются только по смене дующих ветров.

В течение всего года над акваторией Arctic Sea происходит мощный антициклонический процесс и господствуют арктические ветра. Это объясняет наличие больших массивов нетающих снегов в полярных областях. Направление воздушных потоков здесь меняется только перед наступлением лета.

В мае, когда температура воздуха поднимается до 0°C, над океаном и береговой линией скапливаются плотные слои тумана. Осадки выпадают в виде редкого дождя или мокрого снега. Их количество невелико: от 75 до 200 мм в год.

В холодные зимние месяцы над океаном стоит ясная холодная погода с высокой облачностью.

Мир органики

Флора в Ледовитом океане представлена скудно.

В основном это холодовыносливые водоросли, которые растут и в воде, и в мерзлой прибрежной почве:

Зоо- и фитопланктон встречается в подледных областях и на дне. Его концентрация в воде высока, около 500-600 единиц на 1 л. Всего насчитывается около 200 видов планктона, и он широко представлен в Баренцевом и Гренландском морях.

Рыба представлена промысловыми видами:

Ее активная добыча ведется в Баренцевом, Норвежском и Белом морях, которые не покрыты толщей льда.

Рельеф дна

Океан имеет рельеф, не типичный для мирового дна. Его особенности связаны с развитием шельфа и изрезанных окраин материков. Шельф занимает более половины океанского дна, а его средняя глубина не превышает 200 м.

Исследователи выделяют глубокую центральную котловину, которая окружена морями.

Эта котловина имеет вытянутую форму, и через нее проходит подводный хребет Ломоносова, который начинается у Берегов Канады и заканчивается возле островов Анжу.

Полезные ископаемые

Берега океана богаты на рудные месторождения:

- на Таймыре добывают ильменит;

- на Чаунской губе — олово;

- на Кольском полуострове — апатит, флогопит и железную руду;

- на Чукотке — золото;

- на Аляске — свинец и цинк;

- на Баффиновой земле — серебро.

В Гренландии 10 лет назад обнаружены большие запасы урана, но разработка месторождения пока не началась. На мелководных шельфах северной Аляски и в подводной цепи хребта Ломоносова открыты нефтяные месторождения. Претендовать на их разработку могут Россия, США, Дания и Норвегия.

Суровые погодные условия затрудняют добычу полезных ископаемых, и, пока не созданы технологии работы за полярным кругом, эти залежи составляют мировой неразрабатываемый запас.

Береговая линия океана

Географическое положение Arctic Sea обусловило сложную структуру побережья. Его протяженность составляет более 45 тыс. км. Берега сильно изрезаны и образуют много заливов. Крупнейшие из них: Гудзонов, Амундсена, Фокс, Коронейшен и Унгава.

Берега Гренландии, Исландии и Скандинавского полуострова скалистые, обрывистые. Берега Карского и Баренцева морей связаны с плоскогорьем и дельтами впадающих в них рек. В области моря Лаптевых береговая линия образует протяженные мелководные лагуны.

Факты об исследованиях

До сих пор океанографы не пришли к единому мнению, считать ли общую акваторию арктических морей океаном.

Впервые эту область назвал океаном путешественник и картограф из Голландии Берхард Варениус. Это произошло в 1650 г., когда он издал труд «Всемирная география», в которой систематизировал все имеющиеся к тому времени данные о поверхности планеты.

Первая экспедиция к Северному Ледовитому океану состоялась в 1764 г. по инициативе Михаила Ломоносова. Его тогда волновал вопрос создания северного морского пути для русского флота.

Под руководством географа и флотоводца Василия Чичагова группе исследователей удалось достичь границ Гренландского моря и архипелага Шпицберген и дать полное описание климатических условий и фауны этого региона.

После этого начались активные океанографические исследования Заполярья.

В 1893 г. норвежским ученым-мореплавателем Фритьофом Нансеном была организована экспедиция на судне «Фрама», которая планировала достичь Северного полюса. Ради этой цели команда вморозила шхуну в лед и дрейфовала на ней по течению. Но когда выяснилось, что их уносит южнее околополярной области, Нансен с напарником покинули команду и отправились на собачьих упряжках к вожделенной цели.

Достичь полюса исследователям не удалось, но они продвинулись до оконечности земли Франца-Иосифа и остались там на зимовку. За 2 месяца они изучили движения льдов и ветров, состав почвы и скудную растительность этой области.

В 1926 г. норвежский летчик Руаль Амундсен совершил воздушную экспедицию и сообщил миру, что стал первым человеком, ступившим на Северный полюс. Команда совершила полет на высоте 820 м и передала картографам данные о местоположении основных горных массивов.

После этого начались комплексные международные экспедиции, которые устанавливали на льдинах дрейфующие научные станции. Это помогло изучить рельеф океанского дна и направление течений Северного океана.

Источник