Добыча бельков: за и против

Проблема промысла бельков на Белом море периодически поднимается международными природоохранными организациями, приводится масса аргументов, обосновывающих необходимость его немедленного прекращения. Однако при этом не принимается во внимание взаимосвязь целого ряда аспектов, раскрывающих этот вопрос с различных сторон, отметили члены ВАРПЭ в своем обращении в Правительство РФ.

В связи с повышенным вниманием, которое уделяется в последнее время проблеме запрета на промысел детенышей гренландского тюленя, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) обратилась в Правительство РФ с просьбой объективно подойти к рассмотрению вопроса, учитывая наряду с гуманитарным и другие его аспекты.

Гренландский тюлень (лысун) является самым многочисленным видом тюленей Белого и Баренцева морей. Если численность обитающих здесь таких представителей морского зверя, как кольчатой нерпы и морского зайца оценивается в десятки тысяч голов, то масштабы беломорского стада лысуна по самым скромным оценкам специалистов составляет не менее 1,5 млн. голов (максимальные оценки – 2,5 млн.). Численность ежегодного приплода по данным авиаучетов последних трех лет держится на уровне 120-150 тыс. голов. Беломорское стадо гренландских тюленей населяет российские и норвежские воды, совместно регулируется и используется Россией и Норвегией.

На основании приведенных данных и другой информации о состоянии популяции специалистами двух стран совместно рекомендуется такая квота возможной добычи тюленя, которая обеспечит долговременное и неистощительное использование этого вида водных биологических ресурсов. Как сообщили РИА Fishnews.ru в ВАРПЭ, реальная ежегодная добыча бельков в районе Белого моря в последние 3 года не превышает 15 тыс. голов, что в несколько раз ниже рекомендуемой квоты и составляет всего около 10% приплода. При этом в ассоциации отметили, что естественная смертность у ластоногих в первый год жизни весьма велика, и у лысунов она может достигать 30% от начальной численности приплода. Таким образом, изъятие детенышей тюленя с точки зрения популяционной стабильности – гораздо более щадящий процесс, чем изъятие уже взрослых, ежегодно размножающихся животных (неслучайно в промысловой квоте изъятие 1 взрослого тюленя приравнено к 2,5 белькам).

«Также с экологической точки зрения необходимо констатировать, что при указанной минимальной численности в 1,5 млн. голов годовой объем потребления различных видов водных биологических ресурсов (преимущественно рыбы) беломорским стадом гренландского тюленя может составить более 1 млн. тонн, что означает прямую и острую конкуренцию между морскими млекопитающими и промышленным рыболовством, – отмечают специалисты ВАРПЭ. – В результате, поднимая вопросы природоохраны и защиты бельков, речь в первую очередь необходимо вести не о запрете промысла, а о негативном воздействии на места обитания тюленя ледокольных трасс и танкерных караванов (разбитые ледоколами льды существенно повышают вероятность гибели новорожденных) и о возможных последствиях широкомасштабной разработки шельфовых месторождений углеводородов на Европейском Севере».

Таким образом, по мнению представителей ассоциации, с природопользовательской точки зрения при современной численности стада, действующей системе квотирования промысла и существующих его объемах добыча гренландского тюленя не является угрозой для стабильности вида. Изъятие в ограниченном количестве гренландского тюленя является одной из мер регулирования воздействия морского зверя на водные биоресурсы, что позволяет добывать «высвобождающиеся» при этом промысловые виды рыб. А охрана мест размножения гренландского тюленя должна в первую очередь предусматривать минимизацию факторов беспокойства и контроль уровня антропогенного воздействия.

Добыча гренландского тюленя является одним из традиционных сезонных видов промысла для местного населения побережья Белого моря. Это не только способ заработка, но и часть культуры поморов, к которым по итогам переписи населения 2002 г. себя отнесли более 6,5 тыс. человек. Однако эта социальная группа не включена в утвержденный Правительством РФ список коренных малочисленных народов Севера, что лишает ее привилегий, которыми наделены, к примеру, народы Чукотки (аборигенам Чукотки разрешается даже добыча гренландских китов, занесенных в Красную Книгу). В то же время зверобойный промысел обеспечивает занятость местного населения, рабочие места и необходимые сезонные заработки, что в условиях Севера имеет большую социальную значимость.

С точки зрения экономики меховая пушистая шкура белька существенно ценнее короткошерстной шкуры взрослых животных. И горло Белого моря представляет собой единственное в северо-восточной Атлантике место, где можно получить это ценное сырье.

В качестве альтернативы добыче бельков природоохранные общественные организации предлагают развитие экологического туризма, популярного в западных странах. «Вопрос развития этого направления имеет полное право на существование, однако оно требует тщательной многосторонней проработки с участием науки, промысловиков, местной администрации и государственной поддержки, – уверены в ВАРПЭ. – При этом, экотуризм как привлекательное направление развития региона не может быть противопоставлен традиционному для коренного местного населения зверобойному промыслу, имеющему важное социальное и экономическое значение для региона».

Источник

Жизнь и промысел гренландского тюленя

Памятник «Тюленю — спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда», г. Архангельск. Фото Валерия Богданова. http://rasfokus.ru/photos/photo1337346.html

Гренландский тюлень – самый многочисленный представитель семейства настоящих тюленей (Phocidae) в северном полушарии. Он обитает в ареале от берегов северной Канады на западе до островов Северной Земли на востоке; общая численность вида – почти десять млн. шт. Гренландский тюлень образует три популяции, которые обособлены по районам обитания: ньюфаундлендскую, ян-майенскую и беломорскую.

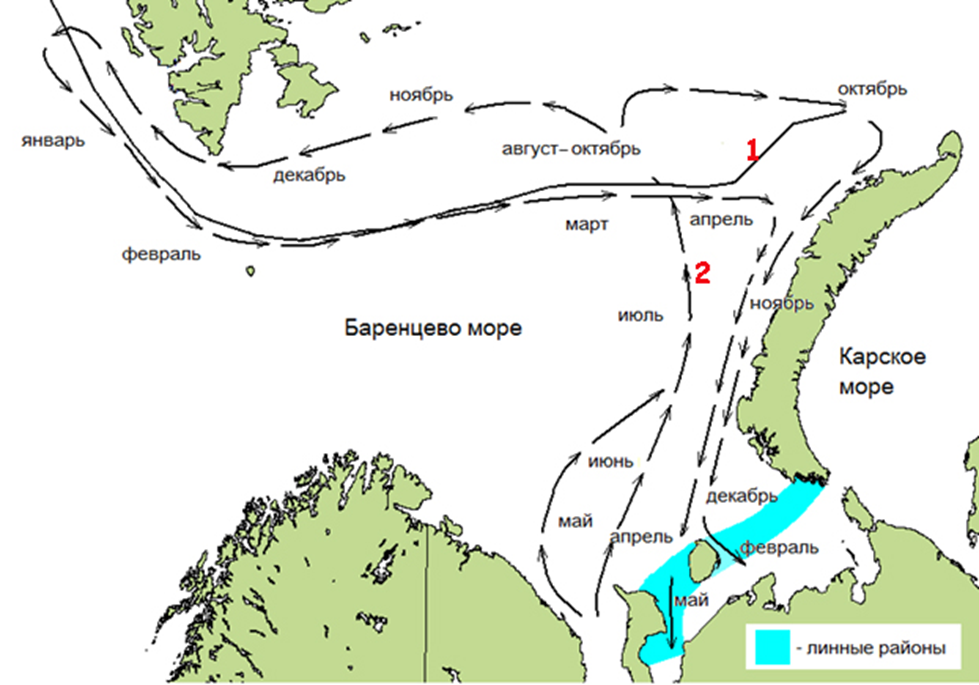

Гренландский тюлень беломорской популяции (у поморов его называют беломорский лысун) обитает на востоке общего ареала вида, в Белом, Норвежском, Баренцевом и Карском морях. В Карское море тюлени заходят летом и только в его западную часть, Баренцево море является главным кормовым районом, куда тюлени мигрируют каждый год в мае вместе с дрейфующими льдами, плывущими из Белого моря под влиянием течений и попутных ветров. Обратно в Белое море первые тюлени приходят в ноябре-декабре; преодолевая большие расстояния, они плывут от кромки паковых льдов в высоких широтах Баренцева моря, от Шпицбергена, от Новой Земли.

Гренландские тюлени на дрейфующих льдах Белого моря в апреле. Фото В.Н. Светочева

Почему они так стремятся в маленькое, почти закрытое Белое море? Потому, что там весной находится место рождения большинства тюленей беломорской популяции, которая сегодня насчитывает более 1 млн шт. Ежегодно на дрейфующих однолетних льдах Белого моря рождается до 120-160 тыс. молодых тюленей, небольшая часть детенышей появляется на свет и на льдах Баренцева моря, в его юго-восточной части. Но Белое море по праву считается главным районом воспроизводства популяции. Щенные залёжки формируются в северной части Бассейна моря и в южной части Горла моря на прочных однолетних льдах, которые в последующем времени станут местом вскармливанием приплода и выносом его в сторону Баренцева моря.

Рождение детенышей или щенение начинается в конце второй декады февраля и продолжается до конца первой декады марта, самка на открытом льду рожает одного детёныша и кормит его молоком примерно 12-17 дней. После окончания молочного вскармливания фактически заканчивается и детство молодого тюленя, так как самка навсегда покидает своего детёныша.

Самка гренландского тюленя кормит детёныша (стадия «жирный белёк») Фото с сайта http://animalsfoto.com/grenlandskiyy-tyulenym-foto.html

В Белом море популяция находится в постоянно меняющихся условиях. Структура ледовых полей, направление и скорость дрейфа льдов под влиянием течений и господствующих ветров, температура воздуха и другие факторы в условиях климатических изменений оказывают своё воздействие на жизнь молодых тюленей.

С первых часов жизни родившийся детёныш находится на открытом льду при низкой температуре воздуха, фактически посреди ледяного моря, а в воду он не может уйти, пока не перелиняет, поэтому ему приходится приспосабливаться к неблагоприятным внешним факторам среды. Пока мать кормит его своим питательным молоком, детёныш быстро растёт, увеличивается его масса тела; происходит это за счёт накопления подкожного жирового слоя, форма тела детёныша становится более округлой. Меховой покров также меняет свой цвет, переходя от “лимонно-жёлтого” до почти белого, затем на фоне белого цвета начинает пробиваться серый оттенок. Это первый признак появления постоянного мехового покрова, короткого и жёсткого. Эмбриональный (детский) волос ослабевает настолько, что начинает выпадать, образуя проплешины различной формы и размеров по всему телу. Постепенно весь эмбриональный меховой покров заменяется на постоянный.

Кроме выпадения эмбрионального волоса, в организме детенышей также происходят большие изменения, поэтому для фиксации этих изменений исследователи разделили период развития детёнышей гренландского тюленя на большее число стадий.

Детёныш гренландского тюленя беломорской популяции на стадии «зеленец», хорошо видна пуповина. Фото с сайта http://onpomor.ru

Детёныш гренландского тюленя беломорской популяции на стадии «худой белёк». Фото с сайта https://infourok.ru/proekt-puteshestvie-na-severniy-polyus-525706.html

Последние две стадии – это серка. Стадия 7 – это уже не детёныш-белёк, а молодой тюлень, полностью перелинявший до серо-пятнистой окраски, лишь на боках или спине ближе к хвосту могут сохраняться участки с редким белым волосом. На этой стадии детёныш всё ещё не питается и не сходит в воду. Стадия 8 – уже полностью перелинявший молодой тюлень, который плавает и питается самостоятельно. Вынужденная голодовка в целом продолжается до трёх недель, за это время детеныш полностью линяет и превращается в молодого тюленя.

Детёныши гренландского тюленя беломорской популяции на стадии «рваный жакет» в разной степени линьки. Фото В.Н. Светочева

Детёныш гренландского тюленя беломорской популяции на стадии 7 «серка». На брюхе тюленя видны маленькие белые пятна ювенильного волоса. Фото В.Н. Светочева

Детёныш гренландского тюленя беломорской популяции на стадии 8 «серка». Фото В.Н. Светочева

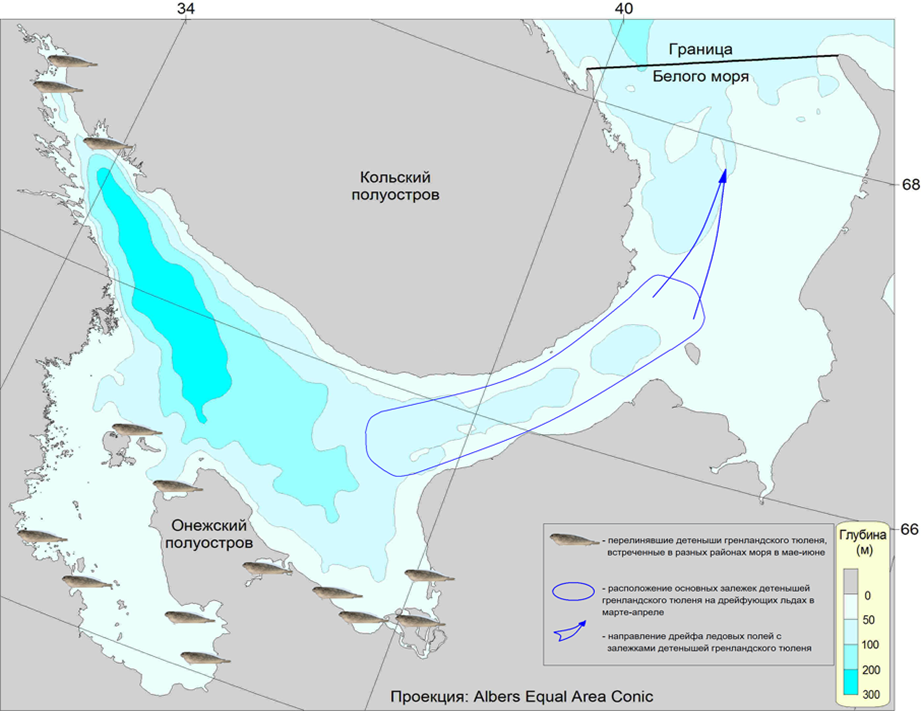

Так молодые тюлени начинают своё путешествие, свою первую миграцию в Баренцево море. Дрейфуя вместе со льдами, они постепенно двигаются к выходу из Белого моря, которое из родильного дома в мае может превратиться для них в ловушку. Если начинают дуть ветра северо-восточных направлений, часть льдов с тюленьими залёжками может отнести в Кандалакшский, Онежский, Двинский заливы или прибить к Соловецким островам. Тогда молодых тюленей может ожидать гибель от голода. Серки становятся малоактивными и вылезают на берег, где становятся доступны для разных хищников. Но основная часть ледовых полей, зацепившись за Кольский п-ов, благополучно пережидает неблагоприятный ветер и снова начинает двигаться на север, к выходу из моря.

Перелинявшие детёныши гренландского тюленя (серки) в Кандалакшском заливе Белого моря, май 2001 г. Фото Ю.В. Краснова

Расположение залёжек детёнышей гренландского тюленя и встречи перелинявших детёнышей на стадии роста «серка» в разных районах Белого моря, когда вынос дрейфующих льдов задерживается (По: Светочев, Светочева, 2018)

Когда ледовые поля выносит в более тёплую баренцевоморскую акваторию, они быстро тают, но молодые тюлени уже готовы плавать и самостоятельно кормиться. В Баренцевом море тюлени начинают активно плыть на север; вместе или отдельно от взрослой части стада они достигают кромки паковых льдов, даже выходят в северную Атлантику, где могут смешиваться с тюленями ян-майенской популяции. Осенью, в октябре-ноябре, молодые тюлени, откормившись на севере Баренцева моря у ледовой кромки между архипелагом Шпицберген и северной оконечностью Новой Земли, мигрируют обратно на юг. Сроки обратной миграции растянуты. Часть тюленей уже в декабре-январе приходят в юго-восточную часть Баренцева моря, где они держатся до середины апреля, чтобы потом зайти в Белое море на линный период. Другая часть тюленей покидает северные районы моря значительно позднее, в апреле. Эти тюлени возвращаются для линьки в юго-восточные районы Баренцева моря и Белое море в апреле-мае. По завершении линьки тюлени вновь идут на север к ледовой кромке, чтобы повторить свой миграционный путь.

Схема миграции молодых гренландских тюленей (текущего года рождения) в Баренцевом море в 2010-2011 гг. по данным спутниковой телеметрии. 1 – граница ледовой кромки весной, 2 – пути миграции в течение годового цикла (По: Светочев, Светочева, 2018)

Рассказ о жизни молодых гренландских тюленей был бы неполным без истории промысла гренландского тюленя беломорской популяции, который имеет давние традиции на Европейском Севере.

Морские млекопитающие были источником существования человека, жившего несколько десятков тысяч лет назад по берегам Белого моря, о чём свидетельствует значительное количество останков ластоногих, обнаруживаемых на стоянках древних людей. Первые письменные упоминания о промысле «морского зверя» в Белом море относятся к IX веку. Гренландский тюлень всегда преобладал в добыче среди остальных видов ластоногих.

В Белом море русские промышленники вели исключительно прибрежный промысел гренландского тюленя разного возраста, добираясь до залёжек пешком по льду или на лодках по разводьям между льдинами, добывали тюленей с ноября по май. С начала 60-х годов XIX века и до 1896 г. таким способом добывали от 9 до 60 тыс. тюленей ежегодно, при среднегодовой добыче около 30 тыс. шт. Норвежские промышленники в эти годы вели промысел беломорского лысуна в Белом и Баренцевом морях на судах, способных работать среди льдов, и за тот же период добывали, в среднем, около 16 тыс. тюленей за сезон.

В 1897 г. на промысел гренландского тюленя впервые вышли три российских судна. И до 1917 г. общая российская добыча берегового и судового промысла постоянно росла и составляла почти 39 тыс. тюленей в год, причём судовая добыча не превышала 10 тыс. тюленей в год. Норвежцы в этот период также увеличили количество добываемых тюленей. Официально добыча четырежды превышала сто тысяч тюленей, а среднегодовая добыча составляла почти семьдесят тысяч штук.

Новый этап российского (советского) промысла гренландского тюленя наступил в 1918 г., когда на промысел вышел первый ледокол. Начиная с этого времени, доля судовой добычи тюленя стала увеличиваться, а добыча малыми судами (ботами) и береговая – неуклонно сокращались. В итоге, советскими зверобоями с 1918 г. по 1947 г. были добыты почти 2800 тыс. тюленей разного возраста. Норвежцы за это же время добыли почти такое же количество тюленей – более 2800 тыс.шт. С 1923 г. норвежский промысел в Белом море был ограничен линией Терско-Орловский маяк – м. Конушин, на севере моря. Южнее этой границы норвежский зверобойный промысел был запрещён. С 1923 г. по 1939 г. действовало межправительственное советско-норвежское соглашение, включающее право на промысел тюленей в Белом море норвежскими компаниями до указанных выше границ. Действие концессии закончилось в 1939 г., и с 1940 г. норвежцы более не добывали тюленей в Белом море.

В 1948-1964 гг. в СССР сохранялся высокий уровень добычи гренландского тюленя. Среднегодовая добыча составляла 112,5 тысяч штук тюленей, активно использовались ледоколы, а также деревянные парусно-моторные зверобойные шхуны датской и финской постройки (1953-1964 гг.). В 1962 г. на промысле гренландского тюленя впервые был использован вертолёт Ми-4, и с его помощью были добыты 4800 шт. тюленей. В 1963 г. было добыто 7000 шт., а в 1964 г. – с помощью вертолётов Ми-4 были добыты 31000 тюленей. Норвежский промысел в тот же период (1948-1964гг.) вёлся исключительно на дрейфующих беломорских льдах, выносимых в Баренцево море, и значительно уступал российскому, в среднем составляя около 18 тыс. тюленей в год.

Увеличение количества добываемых молодых тюленей беломорской популяции вызывало обеспокоенность учёных. Уже в 1929 году на российско-норвежских переговорах российская сторона предложила сократить ежегодную добычу до 350 тыс. шт. Но это предложение не было принято. В 1947 г. К.К. Чапским была рекомендована квота на добычу гренландского тюленя не более 130 тыс.шт., но и это предложение не было принято. В 1955 г. Россия в одностороннем порядке ввела квоту для российских судов на уровне 100 тыс. шт. в год, а в 1964 г. был введён мораторий на промысел взрослых самок на щенных залёжках и ограничение промысловой квоты до 60 тыс. шт. В 1965 г. в Белом море судовой промысел был запрещён сроком на пять лет, а российская квота ограничена лимитом в 20 тыс. тюленей. Норвежский промысел был также ограничен квотой в размере 15-20 тыс. тюленей.

Следующий период промысла в 1965-1988 гг. проходил под пристальным вниманием промысловой науки в ПИНРО и СевПИНРО. В это время численность популяции росла, год от года увеличивалось и количество рождённых детенышей. Российская промысловая квота также увеличивалась, в 1981 г. она составила 40 тыс. шт., а в 1982–1988 гг. – 60 тыс. шт., что позволило в отдельные годы привлекать на промысел в Белое море суда типа ЗРС (зверобойно-рыболовное судно). Российская квота осваивалась ежегодно практически на 100%, а среднегодовая добыча гренландского тюленя в этот период составила почти 37,5 тыс. тюленей, добывали молодых тюленей текущего года рождения.

Три созданные на побережье Белого моря береговые базы по обработке добычи – колхозы «Северный Рыбак», п.Нижняя Золотица (1961 г.), «Освобождение», п.Койда (1973 г.), «Волна», п.Чапома (середина 1980-х гг.) – позволили стабильно сохранять меховую направленность промысла. В Казани в это же время был оборудован цех для выделки мехов из шкур тюленей.

Норвежский промысел в этот период был ограничен лимитом в 15–20 тыс. тюленей в год. Добыча тюленей велась в Баренцевом море, количество добытых тюленей зависело от количества промысловых судов и ледовых условий. Среднегодовая добыча в этот период составила около 13000 тюленей.

Последний период в истории промысла беломорского лысуна – 1999-2019 гг. – оказался наиболее драматичным. В конце 90-х годов научные учёты приплода гренландского тюленя, а также анализ состояния популяции позволили увеличить общую квоту на гренландского тюленя до 78200 шт., при этом значительно увеличивалась российская квота, так как норвежская сторона продолжала получать не более 15 тыс. тюленей ежегодно. Увеличение российской квоты способствовало росту добычи, с 1999 по 2003 г. ежегодно добывали почти 40 тыс. тюленей. В 2004 г. промысел впервые не состоялся по причинам финансового порядка: из-за введения высокой ставки налогового сбора на добытых тюленей. В 2005 г., уже с трудом, удалось организовать вертолётный промысел тюленя, так как были найдены пути «обхода» ставки налогового сбора.

В 2006–2008 гг. была сделана попытка возродить судовой промысел гренландского тюленя в Белом море российско-норвежской компанией «Рибер-Скин Поморье». В сезоны 2006 и 2007 гг. было арендовано судно ледового класса, в 2008 г. компания арендовала уже три судна и вертолёт Ми-8.

Буксир «Садко», одно из судов на промысле гренландского тюленя. Белое море, апрель 2006 г. Фото В.Н. Светочева

В том же году к судовому промыслу подключилась ещё одна российская компания. Промысел был нацелен исключительно на добычу молодых гренландских тюленей в стадии «серка». Этот вид промысла требует значительного опыта и навыков как от судоводителей, так и от промысловиков. Кроме того был организован прибрежный промысел тюленей в стадии «серка» с использованием фангсботов. Как судовой, так и прибрежный промысел планировалось расширять в последующие годы. Обсуждался вопрос о покупке норвежского промыслового судна.

Благодаря предпринятым усилиям, в сезоны 2005-2008 гг. удалось удержать среднегодовой промысел на уровне около десяти тыс. тюленей, однако результат вселял оптимизм и надежду, что традиционный промысел поморов останется не в воспоминаниях, а в реальности, а рентабельность может быть выше в следующие сезоны.

Промысловая лодка (фангсбот) на прибрежном промысле гренландского тюленя. Белое море, апрель 2006 г. Фото В.Н. Светочева

Однако промысел тюленя в 2009 г. не состоялся, накануне начала промыслового сезона был введён запрет на промысел в Белом море тюленей в возрасте до одного года (приказ Росрыболовства №192 от 17 марта 2009 г. «О внесении изменения в приказ Росрыболовства от 16 января 2009 №13»). В итоге зверобойные компании, которые сделали так много для возобновления традиционного поморского промысла, потерпели большие убытки и разорились. Фактический запрет на добычу гренландского тюленя в Белом море прервал многолетнюю историю его промысла.

Научные учёты численности гренландского тюленя в 2012-2017 гг. (учёты детёнышей на стадии «белёк») в Белом море в последнее десятилетие показали значительное сокращение численности приплода до 120-160 тыс. тюленей, и общее снижение численности популяции. Причины снижения пока неизвестны, возможно, что происходят изменения в экосистеме Баренцева моря, где тюлени летом и осенью активно питаются массовыми пелагическими рыбами и ракообразными. В связи со снижением численности популяции сократились и выделяемые квоты – с 25 тыс. шт. в 2012 г. до 10,300 тыс. шт. в 2017 г.

Сегодня Норвегия получает разрешение на добычу семи тысяч тюленей в год, норвежцы используют свою квоту для мониторинга популяции, периодически добывая несколько сотен тюленей в научных целях. Российская квота в размере чуть более трёх тыс. шт. не осваивается, промысел гренландского тюленя в Белом море не ведётся уже десять лет.

Авторы: О.Н. Светочева, В.Н. Светочев, Мурманский морской биологический институт (ММБИ КНЦ РАН).

Болтунов А.Н., Алексеева Я.И., Беликов С.Е., Краснова В.В., Семенова В.С., Светочев В.Н., Светочева О.Н., Чернецкий А.Д. — Морские млекопитающие и белый медведь Карского моря: обзор современного состояния. — Белькович В.М. (ред.). «Печатный центр Декарт», Москва, 2015. 104 с.

Брейтфус Л. Морской звериный промысел в белом море и Ледовитом океане. – С-Петербург: Типография Усманова. 1905. 48 с.

Жилинский А.А. Зверобойный промысел в Белом море. Петрозаводск, Гос.изд-во Карельской АССР, 1957. 55 с.

Леонтьев А.И. Зимняя сторона.- Правда Севера, 1999. 83 с.

Назаренко Ю.И. Биология и промысел беломорской популяции гренландского тюленя // Сб. Морские млекопитающие М., Наука. 1984. С.109-117.

Репневский А. Олезунская зверобойная концессия: проблемы браконьерства и экологии в советско-норвежских отношениях. – Сборник, под ред. Половникова С.Я. Размышления о беломорском тюлене. Статьи. Документы. Хроника. ПГУ, Архангельск, 1999. С. 49-99.

Светочев В.Н., Светочева О.Н. Гренландский тюлень: биология, экология, промысел. — Мурман. мор. биол. ин-т Кольского науч. центра РАН. — [отв. ред. Н.Н. Кавцевич]; Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 2018. — 174 с.

Хузин Р.Ш. Эколого-морфологический анализ различий и перспективы промысла гренландского тюленя беломорской, ян-майенской и ньюфаундленской популяций. Мурманск: Мурманское кн. изд-во. 1972. 174 с.

Источник