- Материк Балтика

- Рассказ о далеком прошлом нашей земли

- Держу в руке камень и понимаю, что ему столько лет, что трудно себе вообразить эту тьму… Нет, даже не лет, а веков. Возраст куска обычного гранита, найденного на заливе, может быть около трех миллиардов лет.

- 1. Наша древняя платформа

- 2. Великий ледник

- 3. Дедушки и прадедушки Балтийского моря

- 4. Балтике и Неве всего-то четыре тысячи лет

- 5. Несколько слов о дюнах

- Это интересно

- Краткая хронология

- Геологическое прошлое Санкт-Петербурга

Материк Балтика

Рассказ о далеком прошлом нашей земли

Держу в руке камень и понимаю, что ему столько лет, что трудно себе вообразить эту тьму… Нет, даже не лет, а веков. Возраст куска обычного гранита, найденного на заливе, может быть около трех миллиардов лет.

И образовался он в древнейший период существования Земли — Архейскую эру, когда поверхность нашей планеты была очень горяча от вулканической деятельности и, прямо скажем, мало приветлива.

А если подобрать обломок известняка в Копорье, то в нем легко можно обнаружить отпечаток, а то и окаменевшую раковину древнего животного. Оно 400 миллионов лет назад нежилось себе на дне теплого тропического моря и знать не знало о том, что станет частью горной породы.

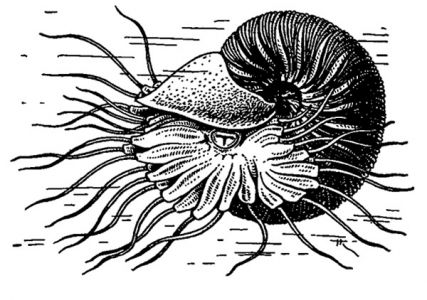

Окаменелые аммониты можно найти в известняках в Копорье

Предположительно такие аммониты появились в тропических морях около 400 миллионов лет назад и жили с девонского по меловой периоды

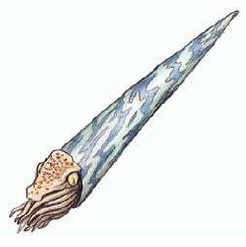

Еще один обитатель древних морей — моллюск ортоцерас достигал 2 м в длину

Раковина древнего ортоцераса в местном камне

Многометровые слои голубой кембрийской глины, залегающие в наших краях на приличной глубине, кое-где имеют выходы на поверхность. Эта замечательная субстанция, которой приписывают полезные и даже лечебные свойства, тоже образовалась в глубокой древности — около 600 миллионов лет назад.

Все эти временные расстояния невероятны. Странно представлять, что тогда и в помине не было современных материков, не говоря уж о человеке. А аммониты, отпечатки которых встречаются в копорских известняках, плавали в теплом море в то время, когда земной участок, на котором мы сейчас живем, находился в составе вовсе не Евразии, а совсем другого древнего континента и медленно пересекал линию экватора, продвигаясь из южного полушария в северное. Только около 30 миллионов лет назад этот участок приблизился к своему нынешнему месту расположения на земном шаре.

1. Наша древняя платформа

Участок континентальной коры, на котором лежит современное Балтийское море, сложился около 1,8 миллиарда лет назад и является частью устойчивой Русской тектонической платформы. Территория, соответствующая дну современной Балтики, в основном находилась выше уровня моря, хотя ее южная (то есть наша местность) часть продолжительное время была покрыта мелководными шельфовыми морями.

Балтийский участок в разное время был составной частью разных материков, названия которых звучат сказочно: Нуна, Протолавразия, Пангея, Лавразия… А некоторое время был даже отдельным материком — Балтикой. В палеозое (300-400 миллионов лет назад) вся территория современного бассейна Финского залива была покрыта морем. Осадочные отложения того времени — песчаники, пески, глины, известняки — покрывают мощной толщей (свыше 200 м) кристаллический фундамент, состоящий из гранитов, гнейсов и диабазов.

2. Великий ледник

Примерно 40 миллионов лет назад, когда контуры Европы уже в основном сложились, на месте будущего Балтийского моря возникла гигантская река, протекавшая в юго-западном направлении параллельно Скандинавским горам — приблизительно так же, как будет позднее расположено Балтийское море. В области нынешнего Финского залива располагался ее крупный приток. По берегам этой древней реки росли леса из хвойных деревьев, смола которых, как считают, превратилась в янтарь.

Около 700 тысяч лет назад эта река, как и вся северная Европа, скрылась под ледниковым щитом (рис. 1, см. ниже).

Десятки тысяч лет ледник то отступал, то наступал. В межледниковые периоды в наших краях порой становилось довольно тепло. Настолько, что успевали вырасти широколиственные леса. Напоминанием о тех временах считаются остатки реликтовых дубовых лесов, которые до сих пор можно увидеть на мысе Дубовском, в Велькотте и в Гостилицах.

3. Дедушки и прадедушки Балтийского моря

Балтика в ее современном виде по геологическим меркам довольно молода.

От 700 тысяч лет назад до наших дней. Так со временем таял ледник, сменялись древние водоемы, пока не появились знакомые очертания Балтийского моря

История нашего родного Балтийского моря и еще более родного Финского залива началась при отступлении последнего (Валдайского) ледника примерно 15 тысяч лет назад (рис. 2). Ледник был огромным — его толщина превышала 1 км. Продвигаясь по поверхности, он «проутюжил» нашу землю, сглаживая возвышенности, царапая твёрдые породы, захватывая с собой массу щебня и валунов. Считается, что каменные валуны, характерные для наших мест, принес сюда именно ледник.

По мере таяния последнего ледника возникали озёра, которые постепенно слились в единое Балтийское ледниковое озеро — пресное и очень холодное (рис. 3). Произошло это около 14 тысяч лет назад.

Позднее его воды соединились с водами Атлантического океана и около 10 тысяч лет назад образовалось соленое Иольдиевое море (рис. 4) (по названию наиболее распространённого тогда моллюска — Иольдия).

Поверхность Земли постоянно менялась, «дышала» — то поднимаясь, то опускаясь. Связь с океаном нарушилась, и около 9 тысяч лет назад на месте будущей Балтики образовалось закрытое теплое пресноводное Анциловое озеро (рис. 5) (по названию моллюска Анциллюса).

Ледник, однако, продолжал таять, уровень воды в озере поднимался, и примерно 7 тысяч лет назад оно снова соединилось с океаном. Ученые назвали этот водоем Литориновым морем (рис. 6) (по имени моллюска Литорино).

4. Балтике и Неве всего-то четыре тысячи лет

Петергофский дворец стоит не просто на 18-метровом возвышении — на краю древнего моря

Южная граница Литоринового моря практически совпадала с современными южными границами Финского залива. Так что можно достаточно уверенно сказать, что наше южное побережье в основных чертах сформировалось около 7 тысяч лет назад. Около 4 тысяч лет назад береговая линия, режим солёности и другие параметры Литоринового моря приблизились к современным и появилось Балтийское море, примерно в это же время возникла и Нева. Не так уж и давно.

Геологическими свидетелями всех этих древних морей являются террасы, обозначающие границы их берегов. Эти многометровые ступени видел каждый из нас. На краю одной из них, к примеру, стоит Большой дворец в Петергофе.

На побережье Финского залива геологи выделяют 8 террас, оставшихся от формирования древних морей. Самая низкая 1,5-2 метра — это след последнего отступления моря. Ее можно увидеть, к примеру, в Кандикюле, в Ручьях. Высота той, на которой стоит дворец в Петергофе, — 18 метров. А самая высокая терраса — это Ижорская возвышенность, 175 метров.

5. Несколько слов о дюнах

Наши дюны из белого песка, поросшие соснами, не так просты. Оказывается, на нашей территории можно наблюдать два вида формы рельефа: то, что сохранилось с доледниковых времен, и послеледниковые. В частности, ученые различают дюны двух типов. Большие дюны, сохранившиеся, как считают, с доледниковых времен, выявлены всего в четырех местах в Ленинградской области: на побережье в районе Сестрорецка, под Кингисеппом в Лисьих горах, в том месте, где река Волхов впадает в Ладожское озеро, и у нас, в Сосновом Бору (дюны в районе Белых песков). Они находятся под охраной государства.

Мелкие прибрежные дюны намного более молодые образования. Они и сейчас на наших глазах активно меняются, что может наблюдать каждый, кто любит бывать на городском пляже.

Это интересно

Камни с белыми прожилками — результат остывания магмы в ходе древних вулканических процессов, они сформировались в древнейшие эпохи — несколько миллиардов лет назад (архей, протерозой).

Нынешняя стадия эволюции Балтийского моря именуется Миа (по имени песчаной раковины Mia arenaria).

Красногорский обрыв — одна из террас древнего моря на южном берегу Финского залива. В срезе обрыва высотой до 10 м. наличествуют прослойки глин и песчаников различных геологических эпох от палеозоя до ледникового периода.

Краткая хронология

3,5-3 миллиарда лет назад — Архей — время образования гранитов

600 миллионов лет назад — Кембрий — эпоха образования голубой глины

300-400 миллионов лет назад — период образования известняков (в том числе и копорских)

40 миллионов лет назад сложились контуры современной Европы

700 тысяч лет назад — начало великого оледенения

Около 14 тысяч лет назад — таяние ледника, образование Балтийского ледникового озера

Около 10 тысяч лет назад возникло Иольдиевое море

9,0 тысяч лет назад обособилось Анциловое озеро

7,5 тысяч лет назад образовалось Литориновое море

4,0 тысячи лет назад обозначились современные контуры Балтийского моря и сформировалась Нева

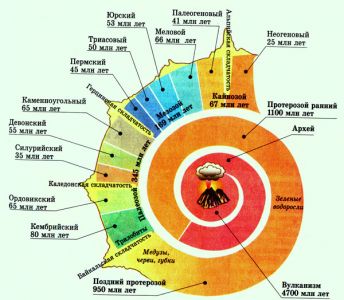

На этой геохронологической схеме отражена история развития Земли. Свидетельства разных эпох от Архея до Кайнозоя можно обнаружить и в наших краях

Подготовила Нина Князева

Редакция выражает благодарность за большую помощь Ларисе Исаевой

Источник

Геологическое прошлое Санкт-Петербурга

Геологическое прошлое Санкт-Петербурга

Около 12 000 лет назад территория Петербурга и его окрестностей освободилась от мощного ледяного покрова.

В течение нескольких сотен тысяч лет ледяной панцирь толщиной до 2 000 м и более лежал на обширнейших про¬странствах великой Русской равнины. Возникнув в на¬чале четвертичного периода истории земной коры, т. е. около миллиона лет назад, на горах Скандинавского полуострова, Новой Земли и полярного Урала, лед при наступившем большом охлаждении земного климата стал сползать на прилежащие равнины Европы, продвигаясь все дальше и дальше на юг. Во времена наибольшего по¬холодания ледяной покров распространился двумя гран¬диозными языками по днепровской низине до тепереш¬него местоположения Днепропетровска, а по донской — почти до Усть-Медведицы. Ледяной поток обошел Средне¬русскую возвышенность, поднимающуюся над уровнем моря до 300 м. Толщина ледяного покрова в районе Петербурга превышала 1 000 м. Заметим, кстати, что в настоящее время в Гренландии толщина ледяного щита равна 2 000 м и даже 3 000 м.

Потепление земного климата привело к таянью льда, и он начал отступать на север, откуда пришел. При этом на равнинах, испытавших оледенение, оставались массы песков и глин, набитых валунами различных кри¬сталлических пород, например гранитов, гнейсов и др. Они были занесены надвигавшимся льдом со скандинав¬ских, новоземельских и полярноуральских скал. У Вырицы, Павловска, Тосно, Сестрорецка и других окрест¬ностей Петербурга лежит множество ледниковых валунов, иногда размером в несколько десятков кубических метров и весом в несколько тонн. Один из таких гранит¬ных валунов, занесенных на берег Финского залива, был использован в качестве пьедестала для Медного всадника ; знаменитого па¬мятника Петру I. Водные по¬токи не могли принести подобные громады камня. Они могли быть оторваны от скал и передвинуты на многие десятки и сотни километров грандиозными движущимися массами льда.

Граниты и гнейсы, из которых состоит большинство валунов, являются горными породами, чуждыми для местностей близ Петербурга. Здесь развиты пески, глины, известняки. Граниты же и гнейсы слагают горы Сканди¬навского полуострова, вместе с Кольским и Карелией. Примечательно, что ледниковые валуны и морены в окрест¬ностях Петербурга выстилают и пониженные и возвы¬шенные места. Они, например, лежат в Приневской низмен¬ности, а также на Парголовских высотах, ограничивающих ее с севера, и на плато, которое обрамляет ее с юга, где расположены Павловск, Пушкин, Тосно, Саблино, Мга.

Это свидетельствует, что Приневская низменность суще¬ствовала уже в доледниковые времена. Но на ее терри¬тории, протянувшейся от Ладожского озера до Финского залива, валуны и морены покрыты образовавшимися позже горными породами озерного и морского происхож¬дения. Это ясно выраженные слоистые зернистые и свет¬лые пески и тонкие, сизого цвета, глины. В них можно найти остатки диатомовых водорослей, рыб, морских и озерных моллюсков.

Изучение таких остатков растений и животных дает возможность с большой точностью восста¬новить ту природную обстановку, которая была на терри¬тории всей Приневской низменности в различные послеледни¬ковые времена. Выяснено, что здесь существовало не¬сколько сменявших друг друга озерных и морских водое¬мов. Теперь стало известно, какой характер имели эти водные бассейны, где они распространялись и какие при¬чины вызывали уничтожение одного и появление другого.

Сначала перед краем отступавшего ледника возникло большое приледниковое озеро, воды его были подпружены ледником. В этом озере отлагались ленточные глины. Каждая отдельная лента состоит из слоя тонкого песка, отлагавшегося летом, и слоя глины, оседавшей зимой, когда поверхность озера покрывалась льдом. Лет¬ний и зимний слои вместе слагают ленту, отвечающую, следовательно, годовому отложению.

Подсчитав число годичных лент во всей толще ленточ¬ных глин, можно определить, за сколько лет образова¬лась вся эта толща. Так как приледниковое озеро про¬двигалось вслед за отступавшим ледником, то на остав¬ляемую ледником морену откладывались все более и более новые ленты. Подсчет последних показал, что лед¬ник в окрестностях Петербурга существовал 12 000 лет назад; отступание ледника совершалось со скоростью 450 м в год. Приледниковое озеро не было безжизненным: в нем обитали сиги, сомы, кости которых обнаружены в ленточных глинах под Петербургом.

Приледниковое озеро сменилось морским бассейном, пришедшим со стороны Белого моря. Этот морской бас¬сейн назван по имени встречающегося в его отложениях моллюска иольдиа арктика — Первым Иольдиевым мо¬рем. Иольдиевый бассейн существовал в Приневской низ¬менности около 11 000 лет назад. Южным берегом его было то плато, о котором говорилось выше. Оно обры¬вается к низменности крутым уступом, или, как его назы¬вают, глинтом, который тянется от южных берегов Ладожского озера до Финского залива. Образован он при¬боем волн Иольдиевого моря и представляет древ¬нюю береговую линию. Линия этого берега идет южнее Петергофа. На севере берегом Иольдиевого водоема были юккские и токсовские высоты, протянувшиеся от северных берегов Ладожского озера до северных берегов Финского залива. Во время наиболее высокого стояния уровня Иольдиевого моря, достигавшего 40—55 м, токсовские, колтушевские и юккские высоты представляли архипелаг островов.

На дно Иольдиевого моря осели зернистые, иногда правильнослоистые, иногда косослоистые пески. В них находят остатки таких диатомовых водорослей, которые могли жить только в холодной и соленой воде. Само на¬звание моря по имени иольдиа арктика показывает, что этот моллюск — житель холодных, арктических вод. Иольдиа и теперь обитает в Баренцевом и Белом морях. Осадки, содержащие ее раковины, ясно говорят, что от¬ложившие их воды приходили с севера, из Арктики, в частности из Белого моря. Холодные воды и образо¬вали Иольдиевый морской бассейн. Он представлял, как видим, большой морской пролив, тянувшийся от Белого моря через Ладожское озеро, покрывавший Приневскую низ¬менность и сливавшийся с Финским заливом и восточной частью Балтийского моря.

Поклонная гора, что находится в северной части Петербурга, на Выборгском шоссе, образована песками, отложенными в приледниковом озере. В разрезах горы можно видеть, что внизу, под песками, лежат ледниковые гранитные и гнейсовые валуны. Пески же представляют собой чередование правильнослоистых мелкозернистых песков с косослоистыми, более крупнозернистыми. В самом верху разреза наблюдается слой гравия с галечником. Такой ха¬рактер залегания осадков позволяет историкам земли — геологам узнавать о колебаниях уровня воды. Правиль¬ная слоистость говорит о спокойном состоянии уровня моря и сравнительно далеком расположении берега. Он проходил у подножия юккских и токсовских высот.

Санкт-Петербург с его пригородами расположен на Приневской низменности, окаймленной с севера Парголовской, с юга Пулковской и Дудергофской, а с востока Колтушской возвышенностями.

Косая, неправильная слоистость говорит о волнениях, поднимавших воду со дна и постоянно перемешивавших осевшие слойки песка. Такое явление обычно на мелкоморье, в непосредственной близости берега, в полосе при¬боя. Правильная и косая слоистости в разрезе Поклонной горы чередуются несколько раз, что свидетельствует о неоднократном колебании уровня приледникового озера. Это то расширяло его площадь, то суживало.

Наконец, верхний, гравийно-галечный слой говорит о сильном обмелении приледникового озера и его последующем исчезновении.

Высота Поклонной горы — около 42 м. Это означает, что уровень приледникового озера был намного выше уровня современного Балтийского моря. Местность нев¬ской низины, лежащая ниже 42 м, затоплялась еще и водами Иольдиевого моря. В нем отложились светлые правильно- и косослоистые пески с остатками определен¬ного типа диатомовых водорослей. Исаакиевский собор достигает 101 м высоты, то есть третья часть его затоп¬лялась бы холодными водами Иольдиевого моря.

Отступая и сокращаясь под влиянием поднятия мест¬ности, Иольдиевое море сменилось новым водоемом ; Балтийским ледниковым озером. Балтийским оно названо потому, что лежало во впадине Балтийского моря, а ледниковым — благодаря наличию в его осад¬ках остатков полярной растительности. Осадки Балтий¬ского ледникового озера представлены песками и гли¬нами, в которых удается находить пресноводные водо¬росли. Это доказывает, что Балтийское ледниковое озеро было закрытым пресным озером и не сообщалось с океаном.

В конце существования Балтийского озера морские воды снова прорвались в Балтийскую впадину, но на этот раз они шли уже с запада, через южную Швецию. Здесь отложились пески и глины, и опять с раковиной иольдиа арктика. Этот морской бассейн и назван Вторым Иольдиевым морем. Уровень его в окрестностях Петербурга лежал ниже уровня Финского залива. Восточнее Петербурга это море не заходило.

Последовавшее затем поднятие всего Скандинавско-Финского массива перервало связь с Атлантикой Второго Иольдиевого моря через среднюю Швецию. Воды его, будучи отрезаны от океана, постепенно стали пресными и превратились в пресное замкнутое озеро, получившее на¬звание Анцилового озера, по имени встречающегося в его осадках пресноводного моллюска анцилюс флювиатилис. Уровень Анцилового бассейна был ниже уровня океана. В Кронштадте торфяник времен этого озера найден на глубине 6 м ниже уровня моря. Он содержит остатки болотных и древесных растений умеренного климата. Это указывает на то, что время холодного климата Иольдиевого моря к этому моменту уже кончилось.

Анциловое озеро существовало от 9 800 до 7 500 лет назад. Соединения Ладожского озера с Финским заливом в то время не существовало. Восточный берег Анцилового озера, проходил в районе Кронштадта, и площадь его была очень малой, занимая лишь небольшую часть Финского залива и Балтийского моря. Река Тосна, при¬нимавшая притоки Ижору и Славянку, впадала в Анциловое озеро за Кронштадтом.

В конце анцилового времени на юго-западе Балтики произошло отделение Датского полуострова от южной Швеции и образовались проливы Большой и Малый Бельты. Воды из Северного моря хлынули через эти проливы в Анциловое озеро, превратив замкнутый озерный водоем в Литориновое море. В него проникли фауна и флора, обитающие в слабосоленой воде. Наряду с соответствующими диатомеями и другими организмами особенно отметим моллюска литорина литореа. Этот мол¬люск и в настоящее время живет в мелких прибрежных угорских водах, сильно опресняемых стекающими с суши реками. Такое обстоятельство дает нам возможность понять и восстановить характер древнего Литоринового моря, бывшего некогда на месте Балтийского моря, Фин¬ского залива и материка, на котором теперь находится Петербург.

На дно Литоринового моря осели зернистые пески, часто косослоистые. В южной части Карельского пере¬шейка литориновые отложения наблюдаются на северном берегу Финского залива, на высотах до 10—112 м, а на южном—до 5—7 м над уровнем современной Балтики. Это указывает на то, что Литориновое море покрывало площадь значительно большую, чем Анциловое озеро во время его высокого стояния. Местность, на которой теперь расположен Петербург, почти вся была затоплена водами Литоринового моря. Оно неширокой полосой шло на во¬сток по невской низине до того места, где ныне находится устье реки Тосны. Разливаясь, литориновые воды про¬никли в Ладожское озеро по низинным местам Карель¬ского перешейка, образовав между Выборгом и Кексгольмом пролив, который имел до 1 км ширины и до 15 м глубины.

Исключительно отчетливый береговой уступ, выбитый волнами Литоринового моря, можно наблюдать по Выборгокому шоссе и далее на запад, в южной части Удельнинского парка.

Литориновое море существовало 7 500—4 000 лет назад. Тогда в Ладожском озере произошли примечательные события, в результате которых появилась река Нева. Но об этом попозже.

Итак, на месте Петербурга и его ближайших окрест¬ностей были сменявшие друг друга морские и пресные водоемы: Иольдиевые моря, Анциловое озеро и Литори¬новое море. Они оставили после себя неизгладимые следы. Кроме песков и глин с остатками названных выше расте¬ний и животных, отложившихся в перечисленных водое¬мах, об их существовании говорят и следы, оставшиеся на земной поверхности. Выше мы упоминали о бере¬говых линиях и уступах. Несмотря на уравнивание в те¬чение двух с половиной столетий улиц Петербурга, эти следы геологической истории местности остались до наших дней.

Часть Петербурга расположена на островах — Васильевском. Петроградском, Петровском, Крестовском, Каменном, Елагине, Гутуевском. На материке лежит главная часть города.

Островные районы Петербурга, примыкающие к дельте Невы, возвышаются над уровнем моря на 2—3 м, а лежащие ближе к морю опускаются до 1 м и ниже. Понятно, что даже при небольшом поднятии воды в Фин¬ском заливе и в дельте Невы от нагонных западных ветров островная часть Петербурга подвергается затопле¬нию или оказывается под его угрозой.

Материковая часть Петербурга имеет более сложное устройство поверхности, более разнообразный рельеф, Местности, прилегающие к Адмиралтейству, а также рас¬положенные между правым берегом Невы и Б. Сампсоньевским проспектом, Новая деревня и вся местность вплоть до Коломяг не отличаются по высоте от остро¬вов. Остальная обширная площадь, на которой рас¬положены основные и главные части Петербурга, имеет довольно разнообразное строение поверхности. Здесь дугообразно по отношению к островной части тянутся валы, уступы, которые не поддались уничтожению, не¬смотря на неустанную работу труженика-человека, в те¬чение 250 лет приспосабливавшего природный рельеф к прокладке улиц, площадей. Эти валы и уступы пред¬ставляют береговые линии бывших здесь Литоринового моря и Иольдиевого морского залива.

Весь Невский проспект и значительная часть близлежащей территории расположены на равнинной площади, поднимаю¬щейся на 4—6 м над уровнем моря. С востока эта пло¬щадь ограничена уступом, который отчетливо виден у концертного зала на Греческой площади, на Кузнечном переулке и на Иванов¬ской улице, недалеко от места пересечения Боровой. Высота этого уступа равна 5—8 м над уровнем моря. Если пройти по городу, то можно заметить, что эта пло¬щадь имеет выпуклую поверхность и представляет в юго-западной части города как бы гряду около 1,5—2 км ширины. Она постепенно суживается к северо-востоку: у Московского вокзала — до 1 км, а между Кавалергардской улицей и Смоль¬ным проспектом выходит клином. Высота гряды также неодинакова: в юго-западной части города — до 7 м, под Московским вокзалом и возле концертного зала — 8 м, на северо-востоке—снова около 7 м. Вся гряда сложена желтым песком, галькой и остатками водных растений — диатомей.

Они могли обитать в морской воде, более соле¬ной, чем вода Финского залива в настоящее время. Вы¬яснилось, что желтый песок с диатомеями отложился на дне Литоринового моря. Несколько десятков лет назад, когда эта часть города еще не была так благоустроена, как теперь, обилие песка в грунте сказывалось настолько, что вся местность называлась «Пески».

К северу от Невы береговая линия Литоринового моря в виде уступа пролегает от Пороховых вдоль Уманского переулка, к пересече¬нию Пискаревского проспекта Полюстровским проспектом, затем вдоль последнего идет в парк Лесного института, отсюда пересекает Выборгское шоссе и около Железнодорожной улицы уходит в Удельнинский парк, где она выражена вполне отчетливо.

Здесь же, в северной части города, имеется второй, очень резко выделяющийся уступ. Он идет от Сосновки на северо-запад, параллельно про¬спекту Тореза, улице Рылеева и проспекту Непокоренных, образует обрыв Поклонной горы на Выборгском шоссе и с небольшими перерывами прослеживается через Озерки, Шувалово, Парголово. В южной части города наблю¬дается продолжение этого же уступа — на Меншиковском проспекте с высотой в 20 м над уровнем моря, а на Алексеевских — до 23 м. Как показали исследования геологов, этот уступ — береговая линия Балтийского ледникового озера во вре¬мена его наиболее высокого стояния.

Пространства между уступами, т. е. берегами зали¬вавших некогда территорию Петербурга морей, пред¬ставляют, следовательно, их дно. В результате последова¬тельного понижения уровней Балтийского ледникового, Иольдиевого, Анцилового и Литоринового морей по¬явились обширные террасы, ступенчато нисходящие к уровню современного Балтийского моря.

Летописи сохранили нам известия о каких-то страшных геологических катастрофах, происходивших на берегах Балтийского моря в VIII—XII веках.

«В лето 6738 (по нынешнему летоисчислению, в 1230 г.) тресеся земля по Велице дни (т. е. после Пасхи) в пяток на 5 недели в обед, а иные отобедали», — так отмечает очевидец в новгородской лето¬писи. В той же летописи под 1176 годом отмечено, что «река Волхов в это лето в течение пяти дней шла «на взвод», т. е., имела обратное течение. Зем¬летрясение отмечалось летописцами несколько раньше, например в 1107 г., читаем: «стресеся земля месяца февраля в 5 день».

Конечно, как-то странно читать в наше время о землетрясениях в Петербурге и его окрестностях. Но, с одной стороны, точность, с кото¬рой летописец означает время землетрясения, заставляет ему доверять, а, с другой стороны, у нас имеются сведения о землетрясении, бывшем в Петербурге гораздо позднее, в начале XIX в. Прав¬да, оно было едва заметно. Но землетрясение в VIII—XII веках могло, возможно, вызвать не только громадное наводнение, но и общий подъем этой местности, вследствие чего должно было произойти некоторое спадение вод Ладожско¬го озера и образование нынешнего русла Невы.

Если летописцы и другие источники говорят нам, что происхождение и нынешнего русла, и нынешнего устья Невы нужно отнести к VIII—X векам, то точно такие же результаты по¬лучаются и от географических и геологических на¬блюдений.

А в итоге выходит, что Петербург стоит на слое из песка, торфа и липучей глины, под ним — спрессованная глина кембрийского периода, которая, в свою очередь, покоится на кристаллическом фундаменте древнейших пород, образовавшихся около 500 миллионов лет назад.

Источник