Эта статья перенесена сюда!

Участок суши, примыкающий в виде узкой полосы к современной береговой линии моря (озера, реки), называют берегом.

Берега подразделяются в зависимости от их крутизны (отлогие, обрывистые) и характера слагающих их материалов (илистые, песчаные, галечниковые, каменистые). Со стороны акватории к берегу примыкает полоса морского дна, которая постоянно испытывает воздействие волновых движений воды. Эта полоса называется подводным береговым склоном.

Берег и подводный береговой склон вместе образуют береговую зону моря, в пределах которой постоянно осуществляется сложное взаимодействие литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы. Для этой зоны характерно непостоянство форм рельефа и их различные сочетания в пределах даже небольших по протяженности участков. Работа морской воды проявляется в разрушении берегов – абразии, в результате чего они отступают в глубь суши, а также в отложении продуктов разрушения – аккумуляции, что приводит к изменению подводного рельефа прибрежной зоны и к образованию новых типов берегов. Берега, образованные преимущественно в результате разрушительной работы волн, называют абразионными, а берега, созданные путем отложения наносов, – аккумулятивными.

Основным фактором при формировании абразионных берегов является разрушительная работа прибойных волн, в результате чего в основании откоса образуется углубление – волноприбойная ниша. С течением времени эта ниша все более и более углубляется, нависающие части откоса падают в море, дробясь на массу обломков, с помощью которых прибойные волны продолжают дальнейшее разрушение берегового уступа.

Созидательная работа моря выражается в накоплении у берегов выброшенных морем материалов (песка, гальки, раковин морских животных и т. д.). Галька и песок на поверхности абразионной платформы постоянно передвигаются в ее пределах под влиянием прибоя. В результате создаются формы рельефа аккумулятивного происхождения.

В результате многократной смены глубины океана в ледниковые и межледниковые эпохи, в прибрежных зонах морей образовывались своеобразные формы рельефа, которые называются древними береговыми линиями. Они иногда могут располагаться на суше и соответствовать положению моря более высокому, чем в настоящее время. Древние береговые линии, соответствующие более низкому уровню, сейчас затоплены морем.

Поднятые береговые линии выражены в виде морских террас. Это ступени, вытянутые вдоль берега.

В каждой террасе выделяются: поверхность террасы; уступ; бровка; тыловой шов. Они фиксируют положение древней береговой линии.

В зависимости от строения выделяют:

- Аккумулятивные террасы , то есть полностью сложенные прибрежно-морскими отложениями;

- Абразионные террасы , которые сложены только коренными породами;

- Цокольные террасы , имеющие коренной цоколь, перекрытый морскими отложениями.

Для выявления истории развития побережья составляют так называемые спектры террас, которые позволяют делать сопоставление различных участков побережья и содержат информацию об неотектонических движениях.

Типы берегов (по Д. Г. Панову)

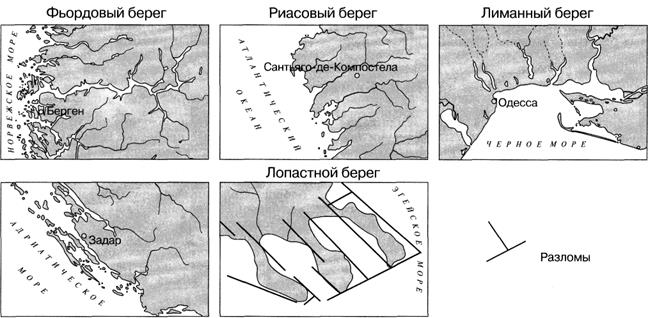

(а – риасовый, б – фиордовый, в – шхерный, г – лиманный, д – далматинский, е – ваттовый (1 – ватты, 2 – ложбины стока), ж – термоабразионный, з – коралловый, и – вулканический).

- Смольянинов В. М. Общее землеведение: литосфера, биосфера, географическая оболочка. Учебно-методическое пособие / В.М. Смольянинов, А. Я. Немыкин. – Воронеж : Истоки, 2010 – 193 c.

Источник

береговые формы рельефа

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Смотреть что такое «береговые формы рельефа» в других словарях:

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА АККУМУЛЯТИВНЫЕ — образованные в результате накопления г. п., принесенных водой, ветром, льдом и т. п. Они обычно коррелятивно связаны с денудационными формами, за счет разрушения которых возникли. Различают Ф. р. а.: субаэральные, к числу которых относятся: 1)… … Геологическая энциклопедия

Береговые аккумулятивные формы — формы рельефа, образующиеся в пределах морского берега благодаря аккумуляции морских наносов. Основные факторы образования Б. а. ф. морские волны и прибой. В зависимости от угла подхода волн к берегу и характера перемещения наносов Б. а.… … Большая советская энциклопедия

ФОРМА РЕЛЬЕФА АККУМУЛЯТИВНЫЕ МОРСКИЕ И ОЗЕРНЫЕ — формируются под действием работы волн и течений. Различают примкнувшие формы, т. е. соединенные с коренным берегом на большом протяжении своей внутренней стороной (террасы, пляжи, береговые валы, наволоки); свободные соединенные с сушей одним… … Геологическая энциклопедия

побережье — пограничная полоса между сушей и морем, характеризующаяся распространением современных и древних береговых форм рельефа. Состоит из приморья – зоны суши с древними морскими террасами, береговой зоны, где представлены современные береговые формы… … Географическая энциклопедия

БЕРЕГ АРАЛЬСКОГО ТИПА — отличается сильной изрезанностью береговой линии из за многочисленных островов, полуостровов, заливов и бухт извилистых очертаний. Возникает в результате ингрессии моря, подтопляющей эоловый рельеф (дюны, котловины выдувания, барханы и др.), а… … Геологическая энциклопедия

Морские террасы — формы рельефа береговой зоны, созданные морем при относительно более низком или более высоком его уровне по сравнению с современным. По происхождению различают: аккумулятивные, абразионные и цокольные (аккумулятивно абразионные) террасы.… … Большая советская энциклопедия

ГКИНП 02-121-79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000 — Терминология ГКИНП 02 121 79: Руководство по дешифрированию аэроснимков при топографической съемке и обновлении планов масштабов 1:2000 и 1:5000: 7.8.43. «Кусты» свай в воде остатки свайных мостов, некоторых плотин и других сооружений на реках с… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Соединённые Штаты Америки — Соединенные Штаты Америки США, гос во в Сев. Америке. Название включает: геогр. термин штаты (от англ, state государство ), так в ряде стран называют самоуправляющиеся территориальные единицы; определение соединенные, т. е. входящие в федерацию,… … Географическая энциклопедия

США. РЕЛЬЕФ — Основную часть территории США по особенностям рельефа делят на восемь провинций: Аппалачи, Береговые равнины, Внутренние возвышенности, Внутренние равнины, возвышенность у озера Верхнего, Скалистые горы, Межгорные плато и Тихоокеанские Береговые… … Энциклопедия Кольера

ГЕОЛОГИЯ — наука о строении и истории развития Земли. Основные объекты исследований горные породы, в которых запечатлена геологическая летопись Земли, а также современные физические процессы и механизмы, действующие как на ее поверхности, так и в недрах,… … Энциклопедия Кольера

Источник

Береговые формы рельефа

Берег моря, или береговая зона, — это узкая полоса вдоль современной береговой линии, в которой осуществляется взаимодействие между сушей и морем (океаном). Она установилась около 6 тыс. лет назад в конце позднеледниковой трансгрессии Мирового океана, когда закончился послеледниковый подъем его уровня (почти на 100 м) и были затоплены окраины континентов.

Границей современной береговой зоны со стороны суши служит линия, которой достигают брызги прибоя во время самых высоких

приливов и штормов, а со стороны моря — изобата, ниже которой прекращается действие волн на дно.

Береговая зона принадлежит к самым мобильным участкам на Земле, где развитие рельефа происходит на глазах человека, постоянно и на больших пространствах.

В этой зоне осуществляется сложное взаимодействие всех четырех оболочек земного шара: литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы. Ведущая роль в процессе этого взаимодействия принадлежит гидросфере, различ-

|

ным формам движения воды: ветровому волнению, волновым течениям и приливам-отливам. Но берег не пассивен: большое значение имеют его крутизна и глубина моря, вещественный состав и трещиноватость пород, характер тектонических движений, конфигурация контура береговой линии и др. Влияние атмосферы косвенное: под действием ветра возникает волнение моря. Но на песчаных побережьях бризы производят и непосредственную ветровую работу, образуя береговые валы и дюны. Роль биоты скромная, но тем не менее некоторые берега образуются при участии растений (мангровые, тростниковые) и морских организмов (коралловые). В целом биоклиматическая зональность создает определенную зональность побережий.

Современная береговая зона включает надводную и подводную части, в пределах которых образовались различные формы рельефа. На зрелых, хорошо развитых берегах в пределах надводной части, в зоне прибоя, могут встречаться клиф (обрыв), современная надводная терраса и пляж; под водой — подводный береговой склон. Но так как уровень моря в течение длительного времени (тысяч лет и более) изменялся, формы рельефа, созданные некогда на берегу, оказались либо поднятыми (древние береговые формы), либо погруженными (погребенные формы рельефа) и в разной степени сглаженными последующими процессами. Всю зону, включающую современную береговую зону, приподнятые и погруженные береговые формы, называют побережьем.

В формировании береговой зоны основную роль играют ветровые морские волны. Рельеф волнового происхождения бывает двух типов: абразионный (лат. аЬгазю — соскабливание) — там, где волны разрушают коренные породы и удаляют обломочный материал, и аккумулятивный — там, где происходит накопление рыхлых наносов. Распространение

Рис. 135. Схема развития и основные элементы абразионного берега (по О. К. Леонтьеву и Г. И. Рычагову)

этих двух типов берегов зависит от уклонов поверхности в береговой зоне.

Абразионные берега возникают там, где береговой склон крутой и море глубокое. При этом волны подходят к берегу с большими запасами энергии, производя в зоне прибоя разрушение берега. Разрушительная работа моря называется абразией. Абразия подразделяется на три вида: механическая — разрушение пород под действием ударов волн и бомбардировки обломочным материалом; химическая — растворение пород морской водой; термическая — разрушение берегов, сложенных мерзлыми породами или льдом.

Основными элементами абразионного берега являются клиф, волноприбойная ниша, бенч и подводная аккумулятивная терраса (рис. 135).

Образование абразионного берега начинается с появлением выемки у основания склона, которая постепенно увеличивается, в результате чего образуется волноприбойная ниша. Породы, нависающие над ней, обрушиваются, возникает береговой абразионный уступ — клиф. За счет углубления волнопри-бойной ниши и попятного отступания уступа в сторону суши создается слабо наклоненная в сторону моря подводная площадка, сложенная коренными породами, — бенч. Между клифом и бенчем на определенной стадии иногда появляется прислоненный к подножию кли-фа пляж — полоса, заливаемая во время приливов и штормов, сложенная обломочным материалом. Большая же его часть сносится за пределы абразионной террасы и откладывается на подводном склоне, образуя подводную аккумулятивную террасу. В формировании абразионных берегов велика роль склоновых процессов: обвалов, осыпей, оползней.

По мере отступания клифа площадка бен-ча расширяется, берег выполаживается, и на

определенной стадии волны уже не в состоянии преодолевать широкую полосу мелководья над бенчем — абразия прекращается. Скорость отступания берегового обрыва различная (от нескольких сантиметров до нескольких метров в год) и зависит прежде всего от состава пород и энергии волн. На побережье Азовского моря, сложенного лёссовидными суглинками, зафиксированы случаи отступания берега до 10 м/год.

Аккумулятивные берега характерны для низких побережий в местах относительно устойчивого длительного накопления морских наносов. На мелководьях, в отличие от открытого моря, где частицы воды совершают лишь колебательные движения, происходит возвратно-поступательное движение воды по очень уплощенным орбитам. При этом вода производит транспортировку и аккумуляцию наносов в сторону берега. Это обусловлено тем, что скорость движения воды к берегу больше, чем в обратном направлении, так как часть воды просачивается в песок и галечник.

Аккумулятивные формы береговой зоны весьма разнообразны, причем зависят от путей миграции наносов, т. е. их поперечного или продольного перемещения относительно берега.

Если волна перпендикулярна к берегу, то перемещение наносов происходит в прямом направлении, и в зоне прибоя возникает пляж, хотя часть обломочного материала уносится обратно. Пляж — это скопление наносов в зоне действия прибойного потока в верхней части берегового склона. Пляжи бывают сложены песком, гравием, галькой, ракушечником. В случае поднятия берега пляжи становятся аккумулятивными террасами.

При частичном разрушении волны в море на мелководье (забурунивании), параллельно основному направлению берега на некотором расстоянии от него образуется подводный бар в виде вала из песка, гравия и др. По мере понижения уровня моря он становится островным баром. При постепенном передвижении к берегу и причленении к нему в нескольких точках образуются береговые бары, которые отделяют от моря заливы — лагуны. Бары могут достигать в длину сотен километров, в ширину 20—30 км, в высоту нескольких десятков метров. Протяженность берегов с барами составляет почти десятую часть общей протяженности берегов Мирового океана.

Если волна подходит к берегу под некоторым углом, происходит продольное перемещение наносов вдоль берега по своеобразной ломаной линии. Это происходит потому, что вода, подходя под углом, стекает по линии наибольшего уклона и увлекает с собой часть

наносов, которые со следующей волной проделывают тот же путь: под углом — к берегу, по прямой — от берега. Потоки из гальки и песка достигают десятков и сотен километров в длину, сотен метров в ширину. На Балтике песчаный поток достигает длины 600 км и тянется от Куршской косы до Риги. Самый длинный песчаный поток «течет» от полуострова Лабрадор до полуострова Флорида в Атлантике (около 3000 км).

В зависимости от контура береговой линии, которая обычно извилистая, и угла встречи волны с берегом возникают определенные пути миграции наносов и образуются различные аккумулятивные формы. По морфологическим признакам их делят на пять групп:

примкнувшие формы, на всем своем протяжении непосредственно примыкающие к берегу: надводные террасы и наволоки;

свободные формы — узкие полосы суши, примыкающие к берегу лишь одним своим концом, а затем отходящие от них под углом: косы, стрелки;

замыкающие формы соединяются с берегом и корневой частью, и растущим концом: пересыпи и томболо (переймы);

окаймляющие формы, образующиеся в результате изгибания кос в сторону берега и даже иногда причленения к берегу: петлевид-ные косы и двойные косы;

отчленившиеся формы — образования, потерявшие связь с берегом: отчленившиеся устьевые бары и аккумулятивные острова на месте кос и других форм.

Таковы основные типы аккумулятивных форм низкой береговой зоны, создаваемые в результате волновой деятельности.

Там, где волновая деятельность ослаблена, формы рельефа обусловлены неволновыми процессами: приливами, деятельностью рек, организмов.

У приглубых берегов приливы усиливают абразию. На отмелых берегах приливы производят аккумуляцию наносов, в результате чего наращивается суша. Сначала в полосе осушки, заливаемой во время прилива и обнажающейся во время отлива, образуется аккумулятивная форма — ватты, сложенные песками и илом. Они расчленены небольшими желобками стока, образуемыми стекающими в отлив водами. Постепенное нарастание поверхности осушки приводит к тому, что она становится выше средних по высоте приливов, — это так называемые марши. В России на побережьях северных морей их называют лайдами. Марши заливаются только во время самых высоких приливов. Марши — своеобразные ландшафты с луговой галофит-ной растительностью, т. е. растениями, обитающими на засоленных грунтах. Потом они

|

| Далматинский берег |

совсем выходят из зоны приливов и после осушения и рассоления становятся польдерами. Их используют для сельского хозяйства и защищают дамбами, валами на случай внезапных нагонов морской воды ветрами.

В результате абразионных и аккумулятивных процессов на протяжении послеледникового времени происходило и происходит выравнивание исходной изрезанной береговой линии за счет срезания выступов и мысов и накопления наносов на вогнутых участках берегов.

Однако примерно 20% общей протяженности берегов Мирового океана сохранили почти неизменными свое исходное расчленение, возникшее при медленной послеледниковой ингрессии в понижения прибрежной суши (ингрессионные берега). Такие первично-расчлененные берега лучше сохранились в горных странах и на возвышенных цокольных равнинах, сложенных твердыми породами и разбитых разломами. Среди них наиболее распространены следующие типы (рис. 136):

1. Фьордовые берега, образовавшиеся при

затоплении ледниково-тектонических (трого-

вых) долин горных побережий (берега Норве

гии, Гренландии, Канады).

2. Шхерные берега, образовавшиеся при

затоплении цокольных равнин с холмами —

бараньими лбами, которые превратились в

мелкие скалистые острова. Глубины в проли

вах и заливах чрезвычайно изменчивы и труд

ны для судоходства (Финляндия, Швеция, се

веро-восток США).

3. Риасовые берега, образовавшиеся при

затоплении прибрежных нижних отрезков гор-

Рис. 136. Некоторые типы исходного расчленения береговой линии (по О. К. Леонтьеву и Г. И. Рычагову)

ных речных долин при простирании хребтов под углом к берегу (Испания, Приморье на Дальнем Востоке, Севастопольская бухта).

4. Берега далматинского типа, образо

вавшиеся при подтоплении складчатых гор,

имеющих простирание, согласное с направле

нием берега. При этом острова, полуострова

и заливы вытянуты вдоль берега (Адриатиче

ское побережье Балканского полуострова).

5. Лопастные сбросово-глыбовые бере

га, возникшие при подтоплении тектоничес

ких впадин — грабенов и превращении гор

стов в массивные полуострова (побережье

Эгейского моря).

6. Лиманные берега, образовавшиеся при

подтоплении речных долин равнинных рек (Се

верное Причерноморье).

Помимо первично-расчлененных, есть и первично-ровные берега. Их прямолинейность — изначальное свойство данного побережья, связанное со строением суши. Эти берега главным образом тектонического происхождения.

Складчато-ровные берега образовались вдоль молодых складчатых гор побережья. Их первоначальная ровная форма береговой линии почти не нарушена (частично Тихоокеанское побережье Южной и Северной Америки).

Сбросовые ровные берега образуются вдоль линий сбросов и характеризуются большими глубинами у побережья. Такие берега обладают прямолинейностью на значительном протяжении (Мурманское побережье Кольского полуострова, берега Африки, Аравии и др.).

Эволюцию берегов можно представить как постепенный переход от первично-расчлененных берегов к выравнивающимся и выровнен-

ным и даже — ко вторично-расчлененным при изменении условий, например при подъеме территории и усилении размыва.

Источник