Берингово море

Берингово море (Bering Sea)

Берингово море — (по имени мореплавателя В. Беринга), полузамкнутое море Тихого океана между материками Азии на западе (Россия), Северной Америки на востоке (США) и Командорскими (Россия) и Алеутскими (США) островами на юге. На севере замыкается полуостровами Чукотским и Сьюард.

Сэкономь на путешествии!

Общая информация

Беринговым проливом соединяется с Чукотским морем Северного Ледовитого океана Площадь 2304 тыс. км², средняя глубина 1598 м (максимальная 4191 м), средний объём воды 3683 тыс. км³, протяжённость с севера на юг 1632 км, с запада на восток 2408 км.

Берега преимущественно высокие скалистые, сильно изрезаны, образуют многочисленные бухты и заливы. Наиболее крупные заливы: Анадырский и Олюторский на запае, Бристольский и Нортон на востоке. В Берингово море впадает большое число рек, наиболее крупные из которых Анадырь, Апука на западе, Юкон, Кускоквим на востоке. Острова Берингова моря материкового происхождения. Наиболее крупные из них — Карагинский, Святого Лаврентия, Нунивак, Прибылова, Святого Матвея.

Берингово море — крупнейшее из геосинклинальных морей Дальнего Востока. В рельефе дна выделяются континентальный шельф (45% площади), материковый склон, подводные хребты и глубоководная впадина (36,5% площади). Шельф занимает северную и северо-восточную части моря, характеризуется равнинным рельефом, осложнённым многочисленными отмелями, котловинами, затопленными долинами и верховьями подводных каньонов. Осадки на шельфе преимущественно терригенные (пески, песчанистые илы, вблизи берега — грубо-обломочные).

Материковый склон большей частью имеет значительную крутизну (8—15°), расчленён подводными каньонами, нередко осложнён ступенями; южнее островов Прибылова — более полог и широк. Материковый склон Бристольского залива сложно расчленён уступами, возвышенностями, впадинами, что связывается с интенсивным тектоническим дроблением. Осадки материкового склона преимущественно терригенные (песчанистые илы), многочисленные выходы коренных палеогеновых и неоген-четвертичных пород; в районе Бристольского залива — большая примесь вулканогенного материала.

Подводные хребты Ширшова и Бауэрс представляют собой сводообразные поднятия с вулканическими формами. На хребте Бауэрс обнаружены выходы диоритов, что, наряду с дугообразными очертаниями, сближает его с Алеутской островной дугой. Хребет Ширшова имеет сходное строение с Олюторским хребтом, сложенным вулканогенными и флишевыми породами мелового периода.

Подводные хребты Ширшова и Бауэрс разделяют глубоководную впадину Берингова моря. На западе котловины: Алеутскую, или Центральную (максимальная глубина 3782 м), Бауэрс (4097 м) и Командорскую (3597 м). Дно котловин представляет собой плоскую абиссальную равнину, сложенную с поверхности диатомовыми илами, вблизи Алеутской дуги — с заметной примесью вулканогенного материала. По геофизическим данным, мощность осадочного слоя в глубоководных котловинах достигает 2,5 км; под ним залегает базальтовый слой толщиной около 6 км. Глубоководная часть Берингова моря характеризуется субокеаническим типом земной коры.

Климат формируется под влиянием прилегающей суши, близости полярного бассейна на севере и открытого Тихого океана на юге и соответственно развивающихся над ними центров действия атмосферы. Климат северной части моря арктический и субарктический, с выраженными континентальными чертами; южной части — умеренный, морской. Зимой под влиянием Алеутского минимума давления воздуха (998 мбар)над Беринговым морем развивается циклональная циркуляция, благодаря которой восточная часть моря, куда приносится воздух с Тихого океана, оказывается несколько теплее западной части, находящейся под влиянием холодного арктического воздуха (который поступает с зимним муссоном). В этот сезон часты штормы, повторяемость которых в отдельных местах достигает 47% в месяц. Средняя температура воздуха в феврале изменяется от —23°С на севере до О, —4°С на юге. Летом Алеутский минимум исчезает и над Беринговым морем господствуют ветры южных направлений, которые в западной части моря являются летним муссоном. Штормы летом редки. Средняя температура воздуха в августе изменяется от 5°С на севере до 10°С на юге. Средняя годовая облачность составляет на севере 5—7 баллов, на юге 7—8 баллов в год. Количество осадков изменяется от 200—400 мм в год на севере до 1500 мм в год на юге.

Гидрологический режим определяется климатическими условиями, водообменом с Чукотским морем и Тихим океаном, материковым стоком и распреснением поверхностных вод моря при таянии льдов. Поверхностные течения образуют круговорот против часовой стрелки, по восточной периферии которого следуют на север тёплые воды из Тихого океана — берингово-морская ветвь системы тёплых течений Куросио. Часть этих вод поступает через Берингов пролив в Чукотское море, другая часть отклоняется к запду и далее следует на юг вдоль азиатского берега, принимая холодные воды Чукотского моря. Южный поток образует Камчатское течение, которым воды Берингова моря выносятся в Тихий океан. Эта схема течений подвержена заметным изменениям в зависимости от господствующих ветров. Приливы Берингова моря в основном обусловлены распространением приливной волны из Тихого океана. В западной части моря (до 62° северной широты) наибольшая высота прилива 2,4 м, в заливе Креста 3 м, в восточной части 6,4 м (Бристольский залив). Температура поверхностной воды в феврале только на юге и юго-западе достигает 2°С, на остальной части моря ниже —1°С. В августе температура повышается до 5°—6°С на севере и 9°—10°С на юге. Солёность под влиянием речных вод и таяния льдов значительно ниже, чем в океане, и равна 32,0—32,5‰, а на юге достигает 33‰. В прибрежных районах уменьшается до 28—30‰. В подповерхностном слое в северной части Берингова моря температура —1,7°С, солёность до 33‰. В южной части моря на глубине 150 м температура 1,7°С, солёность 33,3‰ и более, а в слое от 400 до 800 м соответственно более 3,4°С и более 34,2‰. У дна температура составляет 1,6°С, солёность 34,6‰.

Большую часть года Берингово море покрыто плавучими льдами, которые на севере начинают образовываться в сентябре — октябре. В феврале — марте почти вся поверхность покрыта льдами, которые вдоль полуострова Камчатки выносятся в Тихий океан. Беринговому морю свойственно явление «свечения моря».

В соответствии с различием гидрологических условий северной и южной частей Берингова моря для северной характерны представители арктических форм растительного и животного мира, для южной — бореальные. На юе обитает 240 видов рыб, из которых особенно много камбаловых (камбала, палтус) и лососёвых (горбуша, кета, чавыча). Многочисленны мидии, баланусы, черви-полихеты, мшанки, осьминоги, крабы, креветки и др. На севере обитает 60 видов рыб, главным образом тресковые. Из млекопитающих для Берингова моря характерны морской котик, калан, тюлени, лахтак, ларга, сивуч, серый кит, горбач, кашалот и др. Обильна фауна птиц (кайры, чистики, топорки, чайки-моёвки и др.), обитающих на «птичьих базарах». В Беринговом море ведётся интенсивный китобойный промысел, главным образом кашалота, рыбный и промысел морского зверя (морской котик, калан, тюлень и др.). Берингово море имеет для России крупное транспортное значение как звено Северного морского пути. Главные порты: Провидения (Россия), Ном (США).

Источник

Берингово море

Берингово море располагается в северной части Тихого океана. Отделено оно от него Командорскими и Алеутскими островами, граничит с Чукотским морем через Берингов пролив. По Чукотскому морю из Берингова можно выйти в Северный Ледовитый океан. К тому же это море омывает побережье двух стран: Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Физико-географическое положение Берингова моря

Площадь Берингова моря составляет 2, 315 миллиона квадратных километров.

Средняя глубина акватории приближается к отметке в 1600 метров, а максимальная расположилась на отметке в 4151 метр. С Севера на юг протяженность акватории составляет более 1600 километров, а с Запада на восток – 2400 километров. Объем воды моря приблизительно равен 3795 тысяч кубических метров.

На юге граница моря пролегается по цепи Алеутских и Командорских островов, которые образуют подобие огромной дуги, выгнутой к югу. Эти острова отделяют Берингово море от акватории Тихого океана.

Береговая линия моря сильно изрезана мысами и заливами. Самыми крупными заливами, которые располагаются на побережье России, являются заливы Анадырский, Карагинский, Олюторский, Корфа, Креста. А на побережье Северной Америки — заливы Нортон, Бристольский, Кускоквим.

В акваторию моря впадают только две крупные реки : Анадырь и Юкон.

Так же Берингово море имеет немало островов. В основном они располагаются на границе моря. К Российской Федерации относятся острова Диомида (западный — остров Ратманов). Командорские острова, Карагинский остров. К территории Соединенных Штатов Америки — Острова Прибылова, Алеутские острова, Острова Диомида (восточный — остров Крузенштерна), Остров Святого Лаврентия, Нунивак, Остров Кинг, Остров Святого Матвея.

В летний период температура воздуха над водами моря колеблется от плюс 7 до плюс 10 градусов по Цельсию. Зимой она опускается до минус 23 градусов. Соленость воды в среднем варьируется от 33 до 34,7 процентов.

Рельеф морского дна

Рельеф морского дна в северо-восточной части обозначен материковым шельфом. Его протяженность составляет более 700 километров. Этот участок моря довольно мелководный.

Юго-западный участок – глубоководный и имеет глубины до 4 километров. Разделить эти две зоны можно условно по изобате 200 метров.

Место перехода континентального шельфа в океанское ложе обозначено значительно крутым материковым склоном. Максимальную глубину Берингово море имеет в южной части – 4151 метр. Дно на территории шельфа покрывает смесь песка, ракушечника и гравия. В глубоководных участках дно покрыто диатомовым илом.

Температурный режим и солёность

Ниже 50 и до 200 метров находится промежуточный водный слой. Вода здесь более холодная, практически не меняющая температуру круглый год (-1,7 градуса по Цельсию). Соленость доходит до 34 процентов.

Глубже 200 метров вода становится более теплой. Ее температура колеблется от 2,5 до 4 градусов, а уровень солености составляет примерно 34 процента.

Ихтиофауна Берингова моря

В Беринговом море обитает примерно 402 различных вида рыб. В том числе среди этих 402 видов можно встретить 9 видов морского бычка, 7 видов лососевых рыб и многие другие. Около 50 видов рыб подвергаются промысловой ловле. Также в водах моря вылавливают крабов, креветок и головоногих моллюсков.

Среди млекопитающих, обитающих в Беринговом море встречаются кольчатые нерпы, тюлени, морские зайцы, крылатки и моржи. Так же обширен список китообразных. Среди них можно встретить серого кита, нарвала, гренландского кита, японского (или южного) кита, финвала, горбача, сейвала, синего северного кита. Вдоль побережья Чукотского полуострова существует множество лежбищ моржей и тюленей.

Источник

Портрет моря: Берингово

Берингово море – окраинное море Северного Ледовитого океана, крупнейшее из морей Дальнего Востока (занимает пространство между параллелями 66°30 и 51°22′ с. ш. и меридианами 162°20′ в. д. и 157° з. д). Протяжённость моря с севера на юг – 1 600 км, с востока на запад – 2 400 км.), самое глубокое море России (площадь 2,315 млн. кв. км. Средняя глубина — 1600 метров, максимальная – 4 151 метр). Площадь поперечного сечения Берингова пролива равна 3,4 км 2 , а глубина – всего 60 м. Воды Чукотского моря практически не влияют на акваторию Берингова моря, но участие беринговоморских вод в Чукотском море весьма значительно. Берингово море почти полностью находится в субарктической климатической зоне, только самая северная часть относится к арктической, а самая южная часть – к зоне умеренных широт. Этим определяются и климатические различия между разными районами моря. [7]

Берингово море – одно из самых богатых морей планеты по продуктивности. При относительной величине в 0.6% от площади Мирового океана и 7.9% – от площади северной части Тихого океана, здесь добывалось (1980-90 гг.) до 4.7 млн. т морепродуктов, что составляет 6.8% мирового или 14.5% северотихоокеанского улова. Акватория Берингова моря включена в число двухсот экорегионов (Global 200), рассматриваемых Всемирным Фондом Дикой Природы как приоритетные для природоохранной деятельности в глобальном масштабе [12].

Область вечной мерзлоты занимает в азиатском секторе Арктики практически всю территорию, за исключением полуострова Камчатка, и берега в этом регионе развиваются гораздо быстрее (в сравнении со скоростью развития других известных геолого-геоморфологических процессов), чем в других климатических зонах. Согласно последним данным [6], берега Берингова моря образовались в результате постепенного, но постоянного наступления моря на сушу в течение длительного периода (от 65 млн. лет назад по настоящее время), поэтому береговая линия побережья сильно изрезана, при этом рельеф суши, окружающий акваторию моря, несколько раз подвергался обработке ледниками, а во время послеледникового повышения уровня моря (13-12 тыс. лет назад), вызванного массовым таянием ледников, море затопило низменные формы рельефа, что привело к формированию разнообразных типов заливов и бухтовых берегов (чередование бухт и мысов в рельефе).

Крупнейшими заливами на западном побережье являются Озерной, Карагинский, Олюторский, Анадырский. Широко распространены на побережье юго-восточной части Чукотки и в пределах Корякского нагорья фиордовые (глубоко врезанные в береговые скалистые породы заливы) берега (Провидения, Ткачен, пролив Сенявина, Румилет и др.). Анадырский залив Берингова моря, где расположен крупнейший порт на южной Чукотке, характеризуется изрезанностью береговой линии и включает в себя заливы Креста и Анадырский лиман. Северо-восточные берега Анадырского залива окаймлены Чукотским нагорьем, в районе залива Креста горы постепенно отходят от берега вглубь суши, уступая место предгорной равнине, переходящей к югу во всхолмленную Анадырскую низменность. Участок побережья от мыса Беринга до мыса Гинтера сложен рыхлыми довольно молодыми (четвертичными) отложениями с прослойками льда, образовавшегося в трещинах горных пород, что характерно для областей, где распространена вечная мерзлота (жильный лёд). В процессе эволюции берегов разрушительная деятельность волн привела к выравниванию береговой линии. В районе косы Меечкин весь участок побережья может быть отнесен к лагунному типу берега, когда небольшая акватория лагуны отделена от моря песчаной или песчано-галечной косой [1].

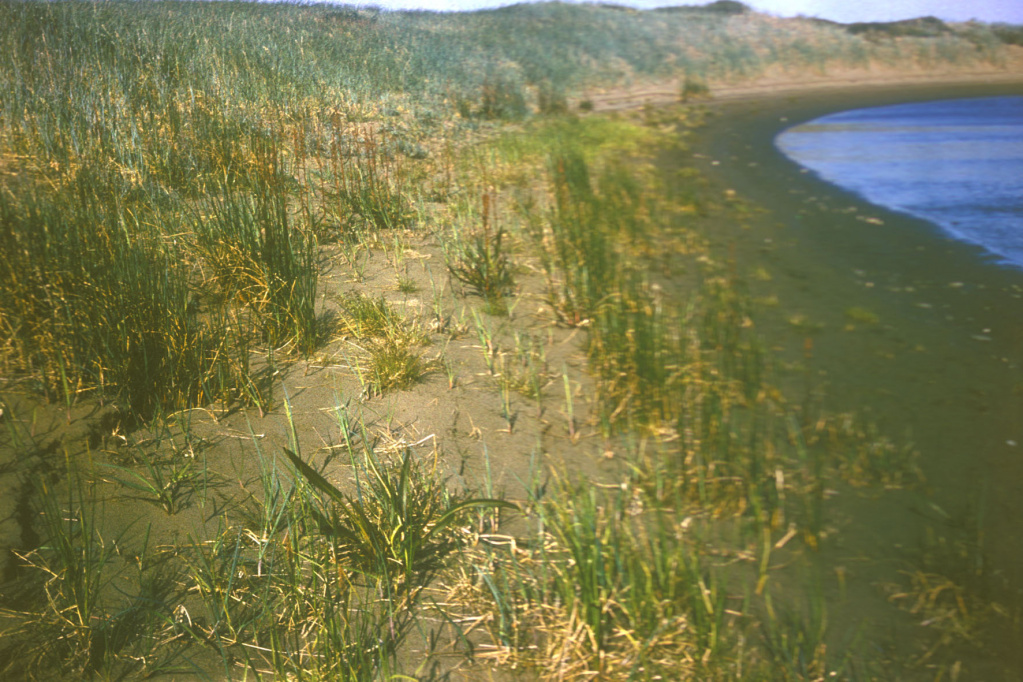

Как местообитания приморской маршевой растительности наибольшее значение имеют берега с приливными осушками (илистыми и песчаными), но на берегах Берингова моря (в основном) маршевые зоны формируются у подножия абразионных приливных берегов (крутой, до отвесности, скалистый берег – клиф), сложенных осадочными породами, где обнажаются берега с почти горизонтальной обсыхающей поверхностью, зарастающие приморской растительностью [16].

Растительный покров приморской территории содержит много уникальных, редких видов, свидетельствующих о некогда существовавшем между Азией и Америкой Берингийском мосте суши. Иногда в приморской тундре можно встретить малочисленные изолированные популяции Эдельвейса камчатского, находящиеся на границе своего распространения [4].

Состав растительности приморских песков и динамика смены растительных сообществ песчано-галечных пляжей и кос одинаковы по всему западному побережью Берингова моря. В его южной части на песчаных пляжах отдельными куртинами произрастает Гонкения овальнолистная с добавлением Мертензии морской. Местное население собирает вегетативные части этих растений, заквашивает и употребляет в пищу, как соление. Для пологих склонов песчано-галечных валов на приморских косах характерны сомкнутые злаково-гонкениевые группировки. На перегибах склонов песчано-галечных кос к ним присоединяются Чина морская и единственный вид ирисов, произрастающий на Чукотке и в Корякии – Ирис щетинистый, образуя сомкнутые сообщества [16].

Для сохранения уникальных природных экосистем Берингова пролива в 1993 г. было подписано соглашение с США о создании природно-этнического парка «Берингия», в 2013 г. его статус был повышен до национального парка. На территории парка уникальные животные и растения находят свое прибежище. На суше гнездятся редкие перелётные водоплавающие птицы (канадский журавль, гуси – белый и белошей, кулики) [1]. На морском побережье располагаются колонии птиц, птичьи базары, лежбища и места временного отдыха морских млекопитающих. В прилегающей морской акватории обитают моржи, кольчатая нерпа, пёстрая нерпа, лахтак или морской заяц, киты (серый, гренландский, горбач, кит Минке, белуха, косатка и другие) (Кузин, 2003). На территории парка располагаются термоминеральные источники со своеобразной флорой и фауной (Синевеемские, Кивакские, Чаплинские, Аракамчеченские, Лоринские, Дежневские, Гильмимлинейские, Нешканские и др.), с наличием в их составе эндемичных и реликтовых элементов, объекты древней культуры коренного населения (Китовая аллея на острове Итыгран) [4].

Берингово море известно своей высокой продуктивностью и поддерживает многочисленные популяции донной флоры, донных беспозвоночных, рыб, морских птиц и млекопитающих. Побережье Берингова моря – это область интенсивного рыболовства, форсированного освоения шельфовых месторождений нефти и многочисленных военных и военно-морских баз, часть из которых ныне заброшена [10], [11].

Морская донная флора Берингова моря довольно разнообразна по видовому составу; она возникла в более южных районах, но постепенно адаптировалась к развивавшемуся на протяжении кайнозоя похолоданию. Важнейшими экологическими факторами существования современных флор водорослей-макрофитов выступают морские течения. В северо-западной части Берингова моря на литорали и верхней сублиторали выявлено 28 видов водорослей-макрофитов из 27 родов. Бурые макрофиты (ламинария, фукус) считаются пригодными для добычи, для употребления местным населением и частичного экспорта сырья. С одного квадратного метра отливной литорали можно получить 3-5 кг, а в верхней зоне литорали (сублиторали) до 10-12 кг свежего пищевого сырья.

Учёные отмечают [8], что истребление в историческом прошлом основного потребителя водорослей – морской коровы Стеллера (млекопитающее из отряда сирен, близкое к хоботным – слонам; последнюю морскую корову Стеллера съели в 1768 г.) – вызвало дисбаланс в экосистеме шельфа южной части Берингова моря, где в настоящий момент происходит мощное разрастание водорослей, их поднятие на меньшие глубины и гниение избыточной растительности.

Также бурые водоросли (ламинария Бонгарда) могут использоваться для очистки морской воды с помощью санитарной марикультуры [9].

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов рыбопродуктивности Берингова моря содержится в работе В.О. Мокиевского и В.А. Спиридонова [12] где даётся научное обоснование большой продуктивности Берингова моря (1500 кг/км2), что «соответствует наиболее продуктивным районам Мирового океана и сравнимо с таковой самых обильных в этом отношении участков – апвеллингов Перу и западной Африки». (Апвеллинг – зона подъёма более холодных и богатых питательными веществами вод из глубин океана к поверхности, где они замещают более тёплые, но бедные поверхностные воды). После введения в конце 1970-х гг. правительствами США и СССР двухсотмильных экономических зон, западная часть Берингова моря стала вторым по значимости (после Охотского моря) промысловым районом для дальневосточного рыболовного флота.

Общая биомасса промысловых рыб в западной части Берингова моря в настоящее время составляет не менее 4 млн. т. Промыслом используется не более 10% этой величины. Ихтиофауна Берингова моря насчитывает 233 вида рыб, среди которых много ценных промысловых видов. Большинство из них – холодноводные бореальные виды, на севере есть и арктические. Промысловое значение имеют 25 видов рыб [9]. Наиболее важны для промысла сельдь, минтай, треска, сайка, камбалы, палтусы, морские окуни, терпуги, макрорусы, угольная рыба, навага, а наиболее ценные в пищевом отношении рыбы – тихоокеанские лососи, гольцы и корюшки. В северо-западной части Берингова моря наиболее разнообразны таксоны рыб, центр происхождения которых располагается в северной части Тихого океана. Это, в основном, рыбы, ведущие донный и придонный образ жизни (камбалы). В толще воды открытого моря обитают, главным образом, представители древних таксонов (дальневосточная серебрянка, тихоокеанский батилаг, северный веретенник и др.). Структура вылова промысловых объектов в дальневосточном бассейне к настоящему моменту сложилась следующим образом: минтай составляет 55-60%, сельдь – около 15%, лососи – около 10%, камбала – 4-5%, треска 3-4%, терпуги 2-3%, сайра 1-2%, лемонема 1-2%, навага – 1.5-2%, бычки – около 2%, палтусы – около 1 % и прочие 1.5-2% [2], [3].

На протяжении более двухсот лет водные биоресурсы Берингова моря эксплуатируются с разной степенью интенсивности. Первое место принадлежит рыболовству, которое было основным видом использования биологических ресурсов Берингова моря. Второе место занимает промысел морских млекопитающих, а также сбор водорослей. В западной части Берингова моря разрешается добывать девять видов морских млекопитающих: три вида китообразных – гренландский и серый киты, белуха – и шесть видов ластоногих: морж, морской котик, лахтак (морской заяц), ларга или пестрая нерпа, акиба или кольчатая нерпа и крылатка или полосатый тюлень [5].

Морж проводит зиму на мелководье юго-восточной части Берингова моря, весной мигрирует в Чукотское и Восточно-Сибирское моря, хотя взрослые особи остаются в Беринговом море. Все морские млекопитающие (кроме морского котика) являются объектами местного промысла только для нужд коренного населения. Из мяса моржа (большей частью) местные прибрежные жители готовят национальное эскимосско-чукотское блюдо – копальхен, представляющее собой довольно большие срезанные пласты кожи моржа с подкожным жиром и мясом, свёрнутые в рулет и проведшие в особых ямах-холодильниках достаточно долгое время.

Обитающие в Беринговом море китообразные представлены примерно полутора десятками видов из шести семейств. Основные представители – горбач, финвал, кашалот, нарвал, белуха, косатка, серый дельфин, дельфин белобочка [8]. Использование китов разрешено по квотам только для нужд коренного населения. Мясо китообразных по структуре жёсткое, пахнет рыбой, для его приготовления нужна длительная тепловая обработка, хотя сырая кожа кита на ощупь гладкая и по вкусу похожа на сырые белые грибы.

До настоящего времени морские экосистемы поддерживали себя сами. Океан представлялся человеку безбрежным, ресурсы его – бесконечными, а объёмы промысла ограничивались лишь техническими возможностями орудий лова. Сегодня антропогенное воздействие на побережье Берингова моря значительно варьирует по интенсивности на всём протяжении его береговой линии [14]. Экологами отмечено, что в первой половине двадцатого столетия резко сократились стада китов, в особенности пострадали серые и полярные киты в Охотском море, а также полярные киты и горбачи в Беринговом. С начала века северная часть Тихого океана становится важным мировым районом промысла рыбы и морских беспозвоночных [17]. Поэтому скорейшее решение таких глобальных вопросов, как проблемы разграничения экономических зон России и США и возможность сотрудничества между странами в области управления биоресурсами, состояние биоресурсов и перспективы их использования (беринговоморский минтай, лососевые, крабы и т.д.), воздействие промысла на морские экосистемы, а также решение проблемы загрязнения моря отходами – позволит избежать негативного влияния на экосистемы Берингова моря.

Автор: Людмила Александровна Сергиенко, доктор биол. наук, профессор Института биологии, экологии и агротехнологий Петрозаводского государственного университета.

2. Балыкин П.А. Ихтиоцены западной части Берингова моря: состав, промысловая значимость и состояние запасов: Автореф. дисс. … д-ра биол. наук. М.: ВНИРО, 2006. 50 с. 25.

3. Балыкин П.А., Терентьев Д.А., Василец П.М. Структура уловов на рыбных промыслах в северо-западной части Берингова моря // Изв. ТИНРО. 2005. Т. 140. С. 18–36.

4. Беликович А.В., Галанин А.В., Афонина О.М., Макарова И.И. Растительный мир особо охраняемых территорий Чукотки. Владивосток: БСИ ДВО РАН, 2006. 260 с.

5. Болтунов А.Н., Гаврило М.В., Сергиенко Л.А. и др. Воздействие изменения климата на российскую Арктику: анализ и пути решения проблемы. WWF России. – М., 2008. – 28 с.

6. Залогин Б.С., Косарев А. Н. Моря. М, Мысль, 1999.

7. Каплин П.А. и др. Берега. Серия «Природа мира».М.Мысль.1991. 479 с.

8. Кузин А.Е. Морские млекопитающие Берингова моря (ретроспективный анализ промысла и численности) Известия ТИНРо 2003 т. 134 С. 46-100.

9. Кусакин О.Г., Иванова М.Б., Цурпало А.П. Список видов животных, растений и грибов литорали дальневосточных морей России. Владивосток: Дальнаука, 1997. 167 с

10. Матишов Г.Г. Балыкин П.А., Карпенко В.И. Большие морские экосистемы России: западная часть Берингова моря // Вестник южного научного центра РАН. Т.5. , № 2, Москва. 2009 С. 49–57.

11. Матишов Г.Г., Денисов В.В. Экосистемы и биоресурсы европейских морей России на рубеже ХХ и ХХI веков. Мурманск: ООО “МИП-999”, 1999. 124 с.

12. Мокиевский В.О., В.А. Спиридонов Что означают для России ее морские биологические ресурсы // Россия в окружающем мире: 1999 (Аналитический ежегодник). Отв. ред. Н.Н. Марфенин. М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. ñ 324 с С. 1-16.

13. Москалев Л. И. Мэтры глубин. М, Из-во КМК, 2005

14. Региональные изменения климата и угроза для экосистем. Вып. 2. Чукотский экорегион. М.: WWF, 2002. 28 с

15. Фадеев Н.С. Справочник по биологии и промыслу рыб северной части Тихого океана. Владивосток: Изд-во ТИНРО, 2005. 366 с

16. Сергиенко Л.А. Флора и растительность побережий Российской Арктики м сопредельных территорий. Петрозаводск. Изд-во ПетрГУ. 2008. 225 с.

17. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Проект. 2010. М. 242 с.

18. Фадеев Н.С. Справочник по биологии и промыслу рыб северной части Тихого океана. Владивосток: Изд-во ТИНРО, 2005. 366 с

Источник