- Ресурсы Мирового океана — виды, краткая характеристика и проблемы использования

- Биологические ресурсы

- Ресурсы дна Мирового океана

- Энергетические ресурсы

- Морская вода

- Рекреационные ресурсы Мирового океана

- Транспортная роль Мирового океана

- Виды природных ресурсов Мирового океана

- Биологические ресурсы мирового океана

- Потенциал мирового океана

Ресурсы Мирового океана — виды, краткая характеристика и проблемы использования

По мнению некоторых ученых, человечество исследовало глубины Мирового океана хуже, чем поверхность Луны. Однако он является источником колоссального объема природных ресурсов, многие из которых до сих пор не освоены. Все ресурсы Мирового океана можно разбить на несколько больших групп.

Биологические ресурсы

В эту категорию попадают все те продукты питания, которые человечество добывает из морей и океанов:

- рыба;

- моллюски (осьминоги, улитки, устрицы, мидии);

- ракообразные (крабы, креветки, омары);

- млекопитающие (киты, моржи, тюлени, морские львы, ламантины);

- водоросли.

При этом на рыбу приходится примерно 90% современной морской добычи, хотя ее масса составляет только 0,5 из 35 млрд тонн биомассы Мирового океана. Сегодня 20% белков, потребляемых людьми, имеют морское происхождение. Важно заметить, что в целом морепродукты считаются более полезными, чем свинина и говядина. Неслучайно наибольшая продолжительность жизни фиксируется в тех государствах, где рыба составляет основу традиционного рациона питания (Япония, страны Скандинавского полуострова и Средиземноморья).

Большая часть морепродуктов добывается в Японском, Охотском, Норвежском и Беринговом море, а также в Тихом океане. При этом они используются не только как пища для людей, но и как корм в птицеводстве и животноводстве. Рыбий жир применяется в красильном деле, для изготовления мыла и в фармакологии.

Ресурсы дна Мирового океана

Огромное количество полезных ископаемых хранится под морским и океаническим дном. Географы выделяют шельфовые ресурсы (в прибрежных областях океана) и ресурсы в глубоководных районах.

Наибольшее значение для современной экономики играют запасы углеводородов – нефти и газа. Их активно добывают в Персидском и Мексиканском заливе, в Северном море и у венесуэльского побережья. Также месторождения углеводородов есть в Северном Ледовитом океане, однако пока что они слабо освоены из-за высокой себестоимости добычи. Всего же в мире насчитывается около 30 шельфовых нефтегазоносных районов, в которых хранится порядка 150 млрд тонн нефти.

В подводных недрах находят и месторождения меди, железа, никеля и других металлов, угля, серы и прочих ценных ресурсов. Для их добычи на берегу стоят шахты, которые под землей уходят в сторону океана, иногда на десятки км.

Драгоценные металлы и камни, а также редкие элементы (цирконий) могут добывать в прибрежно-морских россыпях. Например, в Калининградской области на балтийском побережье развита добыча янтаря, в Намибии у Атлантического берега находят алмазы, а в США – золото.

В глубоководных районах Мирового океана главным ресурсом является железомарганцевые конкреции. Суммарная масса их запасов оценивается в 300 млрд тонн. Из конкреций можно получать не только марганец и железо, но и медь, никель, кобальт, цинк и иные редкие металлы. Процесс образования конкреций продолжается и в наше время, причем скорость накопления марганца, никеля и циркония в 3-5 раз превосходит скорость их потребления человечеством.

Энергетические ресурсы

Океан может служить источником огромного количества энергии. Наиболее перспективным является использование энергии приливных волн. В некоторых прибрежных районах разница в уровне воды во время приливов и отливов может достигать 18 метров. В отличие от классических гидроэлектростанций, в которых вода течет всегда в одном направлении, в приливных электростанциях (ПЭС) она во время приливов и отливов крутит турбину в разные стороны.

Активней всего приливная энергетика развивается в Южной Корее, Франции, Канаде, США. Самой мощной на сегодня является южнокорейская Сихвинская ПЭС (254 МВт). Однако существуют и более амбициозные проекты. Например, на берегу Охотского моря в Пенжинской губе (Россия) можно построить ПЭС мощность 87ГВт, однако стоимость такого сооружения оценивается в 200 млрд долларов.

В энергетике существует ещё три направления, связанных с использованием вод Мирового океана, которые основаны на:

- энергии волн;

- энергии морских течений;

- разнице температур на дне океана и его поверхности.

Однако пока что промышленность не освоила эти технологии, проводятся только научные и опытные работы.

Отдельно стоит отметить ветроэнергетику. Дело в том, что над морями воздушные потоки значительно стабильнее, чем над сушей. Поэтому часто ветряные электростанции строят на расстоянии более 10 км от берега, вбивая сваи в морское дно или сооружая искусственные острова. Подобные ветряные электростанции называют оффшорными. Существуют и плавающие ветряные турбины.

Морская вода

Сама вода в Мировом океане также является ценным ресурсом. В ней растворено огромное количество ценных элементов: поваренная соль, бром, калий, магний. По некоторым подсчетам, в Мировом океане содержится около 8 млрд тонн золота! К сожалению, до сих пор не существует рентабельной технологии его добычи.

В странах с сухим климатом, располагающихся рядом с морями (Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Ливия), морскую воду опресняют и используют для питья или в сельском хозяйстве. Также существуют проекты доставки айсбергов к берегам и их использования в качестве источника пресной воды, однако пока что это экономически неэффективно.

Даже без опреснения морская вода позволяет экономить питьевую воду, заменяя ее в хозяйственной деятельности. Например, в Гонконге ее используют для слива в туалетах. В ряде промышленных технологических процессов допустимо использование морской воды вместо пресной.

Рекреационные ресурсы Мирового океана

Побережья морей и океанов всегда привлекали любителей пляжного отдыха. В Европе наибольшей популярностью пользуется Средиземное и Черное море, в то время как для жителей Нового Света привлекательны пляжи Карибского моря и Мексиканского залива. В Тихом океане туристы предпочитают отдыхать на Гавайских островах в Полинезии и Микронезии, а также на восточном береге австралийского материка. Жители Китая любят загорать на побережье залива Бохайвань и Южно-Китайского моря. В Индийском океане наиболее привлекательны остров Шри-Ланка, Мальдивы и Сейшелы.

Однако рекреационные ресурсы Мирового океана связаны не только с пляжным отдыхом. Большой популярностью пользуются плавания на яхтах и круизные путешествия на океанских лайнерах. Подводный мир можно изучить, занимаясь дайвингом.

Транспортная роль Мирового океана

Морские перевозки очень длительные по сравнению с железнодорожным и тем более авиационным транспортом, однако они наиболее выгодны по своей себестоимости. Это связано с огромным количеством грузов, которые можно разместить на одном корабле. В результате сегодня более 80% всех мировых грузоперевозок осуществляется морем.

Источник

Виды природных ресурсов Мирового океана

Выделяют такие основные природные ресурсы, как:

- водные ресурсы;

- энергетические ресурсы;

- минеральные ресурсы;

- биологические ресурсы;

- рекреационные ресурсы.

В XX веке учёные также стали выделять такие ресурсы мирового океана, как:

Таблица (классификационная схема) «Природные ресурсы мирового океана»

| Тип природного ресурса | Вид ресурса | Краткая характеристика | География ресурсов Мирового океана |

| Биологические | К биологическим ресурсам Мирового океана относится все виды рыб, морских животных и растений, которые в нём обитают и произрастают. | По всей территории Мирового океана, но наиболее продуктивными считаются:

| |

| Земельные | Использование подводных участков для занятия сельским хозяйством. | Вся территория Мирового океана | |

| Исчерпаемые невозобновляемые | Минеральные | К минеральным ресурсам Мирового океана относятся разные полезные ископаемые:

| Основные нефтегазовые месторождения сосредоточены в Северном море, Баренцевом море, Каспийском море, Мексиканском заливе |

| Энергетические ресурсы Мирового океана | Прежде всего, речь идёт об энергии:

| Большими ресурсами приливной энергии обладает Атлантический и Тихий океаны, а также Баренцево море, Белое и Охотское море. | |

| Климатические | Энергия солнца. Мировой океан формирует климат Планеты, обеспечивая продуктивность сельского хозяйства | ||

| Геотермальные | Геотермальные ресурсы можно условно отнести к энергетическим, так как речь идёт о термоэнергетическом потенциале водных масс, обусловленном разницей температур на отмелях и в глубине. |

Проблема использования ресурсов Мирового океана Мировой океан требует особого отношения. Нерациональное и неэффективное использование его ресурсов может привести к серьезным глобальным проблемам. Именно поэтому были выработаны правила регулирующие

- рыболовство в водах Мирового океана;

- добычу полезных ископаемых, в том числе нефти и газа;

- использование энергетических ресурсов.

Различными международными договорами и конвенциями регулируется и контролируется загрязнение Мирового океана. Ведётся работа по обеспечению безопасности нефти и газодобычи, обеспечению безопасности атомных станций.

Природные ресурсы Арктики

Арктика — настоящая сокровищница самых разнообразных природных ресурсов и один из самых важных — углеводороды, более 2/3 углеводородных ресурсов расположено в российском сегменте Арктики.

Разработка нефтегазовых месторождений ведется на шельфе Баренцева моря. Это такие крупные нефтяные месторождения, как Приразломное, Варандейское, Долгинское, Медынское. Природный газ добывается на Мурманском, Северо-Кильдинском, Лудловском месторождениях.

Помимо углеводородов, богатство недровых ресурсов Арктики составляют залежи драгоценных, редкоземельных и цветных металлов — золота, никеля, меди, вольфрама, урана, платины, палладия, молибдена и других. Здесь добывают алмазы и другие драгоценные камни, уголь, гипс.

Говоря о ресурсах Арктики, невозможно не упомянуть биологическое разнообразие этого сурового края — от растений до животных и птиц.

В Арктике ведется промысловый вылов ряда пород рыб: минтай, тресковые, лососевые, а также криль. Ряд животных имеет хозяйственную ценность для жизнедеятельности коренных народов — например, северный олень.

Ресурсы России в Арктике — это и сами территории, которые при современных климатических тенденциях к потеплению могут в скором времени оказаться пригодными и даже комфортными для жизни и хозяйственной деятельности человека.

Добыча природных ресурсов региона в настоящее время развита достаточно слабо — инфраструктура многих месторождений используется еще с советских времен. Существует множество других проблем, которые необходимо решить, для того чтобы получить доступ к сокровищам арктических территорий: это и транспорт, и сохранение хрупкой экологии края, и сложность организации жизни и деятельности в сложных климатических условиях.

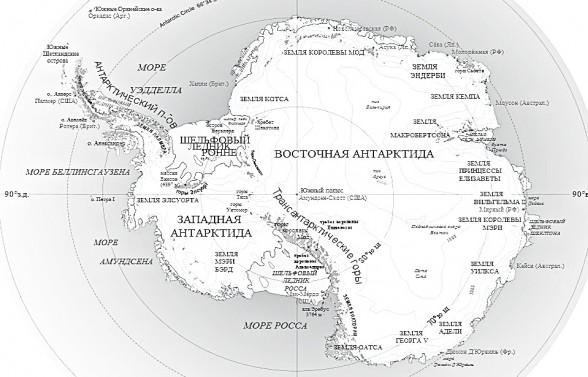

Ресурсы Антарктиды

Антарктида — последняя «кладовая» человечества, которая хранит огромные запасы важнейших ресурсов. По оценкам геологической службы США, в недрах шестого континента содержатся более 100 триллионов кубометров газа, значительное количество нефти, золота, каменного угля.

Также в Антарктиде сосредоточено до 90% пресной воды планеты.

Источник

Биологические ресурсы мирового океана

Минимальной биомассой обладают глубоководные котловины и глубоководные желоба. Из-за затрудненного водообмена здесь возникают застойные области, а питательные вещества содержатся в минимальных количествах.

В Мировом океане сосредоточены все три основных комплекса животного и растительного мира океанов — нектон, бентос и планктон. По значению и масштабам использования ведущее место занимает нектон. В его биомассе преобладают (до 85%) рыбы. Около 10—15% общей массы нектона приходится на долю нектонных головоногих моллюсков, главным образом на кальмаров. Некоторые ракообразные представлены преимущественно креветками. Морские млекопитающие — киты и ластоногие — составляют менее 5% всей биомассы нектона.

В сравнительно небольшом объеме используется бентос. Среди зообентоса хозяйственной ценностью обладают некоторые виды двустворчатых моллюсков (мидии, устрицы, гребешки). Широко используются ракообразные (крабы, омары, лангусты) и иглокожие (морские ежи). Из фитобентоса практическое применение находят некоторые представители бурых, красных и зеленых водорослей и высшие цветковые водные растения.

К планктону относят диатомовые водоросли, некоторые моллюски и ракообразные. С недавних пор стали использовать один из видов ракообразных — криль.

Живые ресурсы могут восстанавливаться естественным и искусственным путем. Биологическим ресурсам свойственна «подвижность» сырьевой базы. Морские животные на разных фазах своего жизненного цикла — нереста, откорма и зимовки — нуждаются в разных условиях среды. В связи с этим им приходится совершать соответствующие миграции, которые происходят как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Миграции могут быть сезонными или суточными. Морские биологические ресурсы, а следовательно, и их сырьевая база непостоянны. Это связано с пространственно-временными изменениями условий обитания организмов. Сезонность предопределяет соответственно разные возможности и условия их добычи.

Минеральные ресурсы Мирового океана. Эти ресурсы представлены различными полезными ископаемыми и подразделяются на потенциальные и выявленные. К числу минеральных ресурсов относятся:

нефть и газ, которые приурочены к обширным шельфам и континентальному склону;

газогидраты. Запасы метана на океанских шельфах оцениваются в десятки триллионов тонн, что во много раз превышает запасы газа на суше. Мощность газогидратного слоя составляет несколько десятков метров. Он распространен на глубине 200 м. от поверхности дна;

железомарганцевые конкреции и железомарганцевые корки. Наиболее крупные скопления находятся в глубоководных котловинах Тихого океана. В настоящее время обсуждаются проблемы их добычи;

сульфидные руды, приуроченные к подводным «курильщикам». Последние парагенетически связаны с рифтами срединно-океанских хребтов и поднятиями задуговых бассейнов;

металлоносные осадки и металлоносные рассолы, представляющие собой руды марганца, меди, полиметаллов. Такого рода образования обнаружены на дне Красного моря, в пределах Восточно-Тихоокеанского поднятия, в области тройного сочленения срединно-океанских хребтов в Индийском океане;

фосфориты, залежи которых встречаются вдоль побережий океанов на глубинах 200—1500 м. Они приурочены к глубокой части шельфа и континентальному склону, но встречаются также в глубоководных котловинах окраинных морей;

россыпные месторождения олова, золота, титана, циркона, рутила. Они приурочены к подводным дельтам и распространены в пределах шельфа;

строительные материалы — галька, песок и карбонаты, ракуша.

За исключением нефти и газа, а также россыпей и строительных материалов, остальные месторождения полезных ископаемых на дне Мирового океана представляют собой потенциальное сырье XXI в. В настоящее время разрабатываются проекты добычи и последующего обогащения полезных ископаемых Мирового океана.

Сама морская вода является потенциальным ресурсом для государств, располагающихся на его берегах. Из морской воды добывают ряд химических соединений, находящихся в растворенном состоянии, а также получают чистую воду путем ее опреснения. Воду получают и из айсбергов, транспортируемых из антарктических регионов.

Из морской воды добывают поваренную соль, магний, серу, а из устричных скоплений — карбонат кальция.

Кроме того, Мировой океан является источником получения энергии. Он обладает как кинетической энергией в форме приливов, течений и волн, так и потенциальной, связанной с разницей уровня поверхности океана в разных его частях и тепловой энергии, основанной на разности температур различных слоев Мирового океана.

Систематические исследования Мирового океана привели к представлениям о симметричной биологической структуре этой главной части гидросферы.

В соответствии с широтной симметрией в Мировом океане выделяются следующие зоны: одна экваториальная, две тропические, две умеренные, две приполярные (см. статью «Жизнь в океане«),

От экваториальной зоны к полярным видовое разнообразие жизни уменьшается в 20 — 40 раз, но общая биомасса возрастает примерно в 50 раз. Более холодноводные организмы плодовитее, жирнее. На два-три вида приходится 80 — 90% биомассы планктона.

Тропические части Мирового океана малопродуктивны, хотя в планктоне и в бентосе видовое разнообразие очень велико. В масштабе планеты тропическая зона Мирового океана скорее всего представляет собой музей, а не кормообильный сектор.

Меридиональная симметрия относительно плоскости, проходящей через середины океанов, проявляется в том, что центральные зоны океанов заняты особым пелагическим биоценозом; к западу и к востоку по направлению к берегам расположены неритические зоны сгущения жизни. Здесь биомасса планктона в сотни, а бентоса в тысячи раз больше, чем в центральной зоне. Меридиональная симметрия нарушается действием течений и «апвелинга».

Потенциал мирового океана

Мировой океан — самый обширный биотоп планеты. Однако по видовому разнообразию он значительно уступает суше: лишь 180 тысяч видов животных и около 20 тысяч видов растений. Следует помнить, что из 66 классов свободно живущих организмов только четыре класса позвоночных (амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие) и четыре класса членистоногих (первичнотрахейные, паукообразные, многоножки и насекомые) развились вне моря.

Общая биомасса организмов Мирового океана достигает 36 миллиардов тонн, а первичная продуктивность (в основном за счет одноклеточных водорослей) — сотни миллиардов тонн органического вещества в год.

Дефицит продуктов: питания заставляет обратиться к Мировому океану. В последние 20 лет значительно увеличился рыболовный флот и усовершенствовались средства лова. Приросты улова достигали 1,5 миллиона тонн в год. В 2009 году улов превысил 70 миллионов тонн. Было извлечено (в миллионах тонн): морской рыбы 53,37, проходной рыбы 3,1, пресноводной рыбы 8,79, моллюсков 3,22, ракообразных 1,68, прочих животных 0,12, растений 0,92.

В 2008 году только анчоуса было выловлено 13 миллионов тонн. Однако в последующие годы уловы анчоуса снизились до 3-4 миллионов тонн в год. Мировой улов в 2010 году уже составил 59,3 миллиона тонн, в том числе рыбы 52,3 миллиона тонн. Из общей добычи 1975 года выловлено (в миллионах тонн): из Тихого океана 30,4, Атлантического океана 25,8, Индийского океана 3,1. Из северных морей выловлена основная часть продукции 2010 года — 36,5 миллиона тонн. Резко повысился улов в Атлантике, здесь появились японские тунцеловы. Пришло время регулировать масштабы лова. Первый шаг уже сделан — введена двухсотмильная территориальная зона.

Считается, что возросшая мощь технических средств лова угрожает биоресурсам Мирового океана. Действительно, придонными тралами портятся рыбьи пастбища. Более интенсивно вырабатываются и прибрежные зоны, на долю которых приходится 90 процентов улова. Однако тревога о том, что рубеж естественной продуктивности Мирового океана достигнут, беспочвенна. Со второй половины XX века ежегодно добывалось не менее 21 миллиона тонн рыбы и других продуктов, что тогда считалось биологическим пределом. Однако, судя по расчетам, из Мирового океана можно извлекать до 100 миллионов тонн.

Тем не менее следует помнить, что к 2030 году даже при освоении пелагических зон проблема снабжения продуктами моря не будет решена. К тому же часть пелагических рыб (нототения, мерланг, путассу, макрурус, аргентина, хек, зубан, ледяная рыба, угольная рыба) уже может быть включена в «Красную книгу». Видимо, необходимо переориентироваться в области питания, шире внедрять в продукты биомассу криля, запасы которого в антарктических водах огромны. Опыт такого рода имеется: в продаже креветочное масло, паста «Океан», сыр «Коралл» с существенной добавкой криля. И, конечно, нужно активнее переходить на «оседлое» производство рыбопродуктов, от лова к океаническому хозяйству. В Японии давно выращивают на морских фермах рыбу и моллюски (свыше 500 тысяч тонн в год), а в США в год 350 тысяч тонн моллюсков. В России ведется плановое хозяйство на морских фермах Приморья, Балтийского, Черного и Азовского морей. Ставятся опыты в бухте Дальние Зеленцы на Баренцевом море.

Особенно высокопродуктивными могут оказаться внутренние моря. Так, в России самой природой предназначено для регулируемого выращивания рыбы Белое море. Здесь поставлен опыт заводского разведения семги и горбуши —ценных проходных рыб. Возможности только этим не исчерпаны.

Источник