Биологические ресурсы морей тихого океана таблица

Ресурсы океана и их использование. Тихий океан и его моря — это уникальная природная лаборатория, богатствами которой издавна пользуются люди. Это прежде всего биологические ресурсы океана — рыбы и животные, ракообразные и моллюски, водоросли. В последние годы Тихий океан занимает первое место среди океанов за выловом рыбы и не рыбных продуктов. В Тихом океане в приполярных широтах охотятся на тюленей, моржей, морских котиков и т.д. Через хищническое уничтожение количество видов этих животных уменьшается. Южная и северная части Тихого океана — основные районы охоты на еще одну ценную океанскую животное — кита. В 60-х гг. ХХ в. добыча китов было особенно активным, что привело к критическому сокращению количества некоторых видов китообразных. Сегодня вылов китов строго ограничено.

Тихий океан богат на минеральные ресурсы. На шельфе океана разрабатываются месторождения руд олова, марганца, кобальта и других металлов, добывают нефть и природный газ. На глубине от 100 до 7 тыс. м дно океана засеянное залізомарганцевими конкрециями «шариками» диаметром 5-10 см, которые содержат до 30 различных элементов: марганец, железо, никель, медь, кобальт и др. Большинство запасов для добычи конкреций в океане уже технически доступны.

Из морской воды добывают поваренную и калийную соль, магний, бром. С помощью специальных установок опресняют морскую воду.

Энергетические ресурсы Тихого океана большие и разнообразные. Это — энергия течений, приливов, волн, ветра, перепадов температур на глубинах. Живописные побережья и острова Тихого океана, чистые пляжи и кристальная вода привлекают туристов.

Источник

Виды природных ресурсов Мирового океана

Выделяют такие основные природные ресурсы, как:

- водные ресурсы;

- энергетические ресурсы;

- минеральные ресурсы;

- биологические ресурсы;

- рекреационные ресурсы.

В XX веке учёные также стали выделять такие ресурсы мирового океана, как:

Таблица (классификационная схема) «Природные ресурсы мирового океана»

| Тип природного ресурса | Вид ресурса | Краткая характеристика | География ресурсов Мирового океана |

| Биологические | К биологическим ресурсам Мирового океана относится все виды рыб, морских животных и растений, которые в нём обитают и произрастают. | По всей территории Мирового океана, но наиболее продуктивными считаются:

| |

| Земельные | Использование подводных участков для занятия сельским хозяйством. | Вся территория Мирового океана | |

| Исчерпаемые невозобновляемые | Минеральные | К минеральным ресурсам Мирового океана относятся разные полезные ископаемые:

| Основные нефтегазовые месторождения сосредоточены в Северном море, Баренцевом море, Каспийском море, Мексиканском заливе |

| Энергетические ресурсы Мирового океана | Прежде всего, речь идёт об энергии:

| Большими ресурсами приливной энергии обладает Атлантический и Тихий океаны, а также Баренцево море, Белое и Охотское море. | |

| Климатические | Энергия солнца. Мировой океан формирует климат Планеты, обеспечивая продуктивность сельского хозяйства | ||

| Геотермальные | Геотермальные ресурсы можно условно отнести к энергетическим, так как речь идёт о термоэнергетическом потенциале водных масс, обусловленном разницей температур на отмелях и в глубине. |

Проблема использования ресурсов Мирового океана Мировой океан требует особого отношения. Нерациональное и неэффективное использование его ресурсов может привести к серьезным глобальным проблемам. Именно поэтому были выработаны правила регулирующие

- рыболовство в водах Мирового океана;

- добычу полезных ископаемых, в том числе нефти и газа;

- использование энергетических ресурсов.

Различными международными договорами и конвенциями регулируется и контролируется загрязнение Мирового океана. Ведётся работа по обеспечению безопасности нефти и газодобычи, обеспечению безопасности атомных станций.

Природные ресурсы Арктики

Арктика — настоящая сокровищница самых разнообразных природных ресурсов и один из самых важных — углеводороды, более 2/3 углеводородных ресурсов расположено в российском сегменте Арктики.

Разработка нефтегазовых месторождений ведется на шельфе Баренцева моря. Это такие крупные нефтяные месторождения, как Приразломное, Варандейское, Долгинское, Медынское. Природный газ добывается на Мурманском, Северо-Кильдинском, Лудловском месторождениях.

Помимо углеводородов, богатство недровых ресурсов Арктики составляют залежи драгоценных, редкоземельных и цветных металлов — золота, никеля, меди, вольфрама, урана, платины, палладия, молибдена и других. Здесь добывают алмазы и другие драгоценные камни, уголь, гипс.

Говоря о ресурсах Арктики, невозможно не упомянуть биологическое разнообразие этого сурового края — от растений до животных и птиц.

В Арктике ведется промысловый вылов ряда пород рыб: минтай, тресковые, лососевые, а также криль. Ряд животных имеет хозяйственную ценность для жизнедеятельности коренных народов — например, северный олень.

Ресурсы России в Арктике — это и сами территории, которые при современных климатических тенденциях к потеплению могут в скором времени оказаться пригодными и даже комфортными для жизни и хозяйственной деятельности человека.

Добыча природных ресурсов региона в настоящее время развита достаточно слабо — инфраструктура многих месторождений используется еще с советских времен. Существует множество других проблем, которые необходимо решить, для того чтобы получить доступ к сокровищам арктических территорий: это и транспорт, и сохранение хрупкой экологии края, и сложность организации жизни и деятельности в сложных климатических условиях.

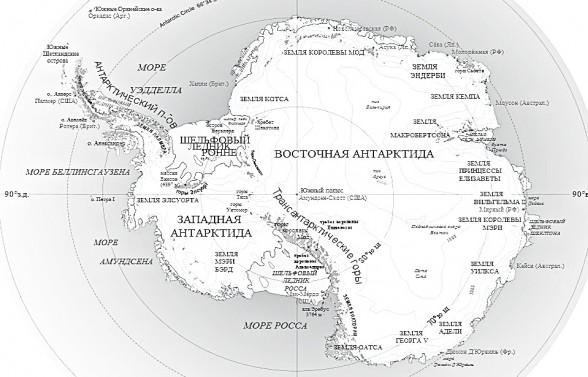

Ресурсы Антарктиды

Антарктида — последняя «кладовая» человечества, которая хранит огромные запасы важнейших ресурсов. По оценкам геологической службы США, в недрах шестого континента содержатся более 100 триллионов кубометров газа, значительное количество нефти, золота, каменного угля.

Также в Антарктиде сосредоточено до 90% пресной воды планеты.

Источник

6. Биоресурсы тихого океана.

6.1. Северо-западная часть Тихого океана (сзто).

Район включает в себя западную часть Берингова моря, Охотское, Японское, Желтое, Восточно-Китайское моря и прилегающие районы открытой части Тихого океана.

Акватория СЗТО составляет 20,5 млн. кв. км. Высокая биопродуктивность вод района определяется мощными течениями — теплым Куросио и холодным Ойясио (Камчатским).

По величине мирового улова гидробионтов этот район в течение многих лет занимает первое место в Мировом океане (в 2002 году 44,3 млн.т из 113,3 млн.т в Мировом океане, или 39,1.

Сведения о статистике уловов в СЗТО за 2002 год приведены в таблицах 26 и 27.

Видовой состав улова рыб в северо-западной части Тихого океана Атлантике (СЭТО) в 2002 году

Охотская атка макерел

Японская янтарная сиаврида

Серебристый морской лещ

Большой жёлтый горбыль

Красноглазая круглая сельдь

Общий вылов основных рыбодобывающих стран в СЗТО в 2002 г, тыс. т.

Основные объекты рыболовства здесь — минтай; в годы максимального развития промысла уловы минтая здесь превышали 5 млн.т в год, японский анчоус , рыба-сабля , восточная скумбрия, макрели, горбылевые, сардина-иваси, ставридовые, пальцеперы, тихоокеанская сельдь, тунцы, сайра, лососевые , камбаловые, спаровые, тихоокеанская треска , строматеевые , японский угорь, скаты и акулы, многое другие виды рыб. Из лососевых на первом месте по вылову кета (более 200 тыс.т), затем горбуша (более 100 тыс.т). Главную роль в промысле беспозвоночных играют двустворчатые моллюски ,в том числе гребешки, крабы, кальмары т, в том числе тихоокеанский Todarodes, гигантские устрицы , креветки, мидии ,медузы и другие гидробионты.

Запасы пелагических и других видов рыб (например, сардины -иваси, скумбрии, анчоусов, сайры, минтая), как и повсюду в Мировом

океане, подвержены значительным многолетним колебаниям численности. Так, с 70-х годов ХХ века происходило очередное значительное повышение численности сардины-иваси, причём её годовой вылов вырос в 200 раз. Уже в конце 80-х годов начался очередной спад её численности: с 1987 по1993 гг ежегодные уловы упали с 5,3 млн.т до 1,8 млн.т, то есть почти в три раза. В то же время втрое выросли уловы японского анчоуса — с 308 тыс.т в 1987 году до 1 млн.т в 1993 году.

Рост уловов минтая в конце 70-х годов ХХ века совпал по времени с падением уловов морских окуней, запасы которых подорваны интенсивным промыслом и остаются на низком уровне. Находятся на очень низком уровне и плохо восстанавливаются запасы тихоокеанской сельди и трески в этом районе.

СЗТО — основной район российского промысла в Мировом океане. Здесь Россия добывает около 60% своего общего годового улова в Мировом океане. Особенно возросла значимость этого района для России в последние годы, когда вести промысел в удалённых от портов базирования флота районах океана стало экономически нецелесообразно.

СЗТО — самый богатый по рыбопродуктивности район Мирового океана. Она составляет 1420 кг/км 2 (1900 кг/км 2 в шельфовых водах и 25 кг/км 2 в океанических).

Максимально допустимый годовой улов традиционных объектов промысла в этом районе оценивается в 29 млн.т (Моисеев,1989), сейчас улов уже приближается к своему предполагаемому пределу.

На основании прогноза климатических изменений (Кляшторин, Сидоренко,1996) в СЗТО прогнозируется начало в ближайшие годы постепенного снижения численности и уловов лососевых рыб, продолжение падения запасов и уловов сардины-иваси, минтая, трески, но вырастут уловы японского анчоуса. С начала ХХ1 века, ожидается, что начнёт доминировать обратная тенденция.

Поскольку СЗТО является важнейшим для России промысловым районом, ниже приводятся сведения о входящих в него морях: Беринговом, Охотском и Японском.

Б е р и н г о в о м о р е.

Берингово море ограничено с запада Чукоткой и Камчаткой, с востока — северной частью Аляски, а с юга — грядой Алеутских островов. Акватория моря составляет 2,3 млн. кв. км, средняя глубина -1598 м, максимальная (в Камчатском проливе -5,5 км).

Море состоит из двух частей, различающихся по глубине — северо-восточной мелководной (до 200-т метров) и юго-западной глубоководной.

Климат северной части моря — суровый, температура воды на поверхности летом не превышает 5-6 градусов (С).Однако в южной части моря теплые воды проникают в него с юга через проливы Алеутской гряды, температура воды здесь выше — 9-10 градусов.

Завихрения течений приводят к возникновению апвеллингов и росту биологической продуктивности. На северном мелководье весной здесь интенсивно развивается фитопланктон, в весенне-летний период — зоопланктон, причем биомасса зоопланктона достигает 1 — 2, 5 г/куб. м . На севере Берингова моря высока биомасса бентоса (более 800 г/кв. м).

Ихтиофауна Берингова моря насчитывает 315 видов. Большинство из них — холодноводные бореальные виды, на севере есть и арктические виды. Промысловое значение имеют 25 видов рыб. Наиболее важны для промысла:

сельдь, минтай, треска, сайка, камбалы, палтусы, морские окуни, терпуги, макрурусы, угольная рыба, навага и др.

Наиболее ценные в пищевом отношении рыбы — это тихоокеанские лососи, гольцы и корюшки.

Кроме рыб здесь добывают китов, котиков, тюленей, крабов, креветок, водоросли и др. Промысел в Беринговом море ведут Россия, Япония и США. Улов России составляет около 600 тыс.т, из них большая часть — минтай. Кроме минтая объектами российского промысла являются лососевые (горбуша, красная, кижуч, чавыча), треска ,камбалы и палтусы, макрурусы, сельдь, навага, бычки, камчатские крабы и др.

Рыбопродуктивность Берингова моря (1500 кг/кв.км)соответствует наиболее продуктивным районам Мирового океана.

Под воздействием интенсивного промысла уловы и запасы некоторых гидробионтов — трески, камбал, сельдей, лососей, камчатских крабов снижаются.

Наиболее ценные объекты российского промысла -это лососевые рыбы. Их вылов составляет более 40 тыс.т в год (в том числе горбуши, кеты, кижуча и чавычи).Основные районы промысла лососевых расположены у восточных берегов Камчатки и в западной части Берингова моря.

О х о т с к о е м о р е.

Охотское море отделено от Тихого океана полустровом Камчатка, Курильскими островами и островом Хоккайдо. Его акватория составляет более 1,6 млн.кв.км. Максимальная глубина — 3657 м. Впадает река Амур. Температура воды летом варьирует от 1,5 до 15 градусов С (чаще 5-6 град.), зимой 1,8-2,0 град.

Соленость — от 31-34 промилле в открытой части моря до 25-30 промилле в заливах и устьях рек.

С октября по июнь Охотское море покрыто льдом. Северная и юго-западная части моря представляют собой обширные мелководья с глубинами менее 1000 м (69% акватории). При продвижении на юг глубина увеличивается, на юго-востоке моря расположена глубоководная котловина с максимальной глубиной 3657 м.

Охотское море, хотя и не самое северное, но самое холодное из морей Тихого океана, его климат носит более континентальный характер, чем климат Берингова моря. Пенжинский залив является как бы «рефрижератором» моря. Вдоль континента основное холодное течение направлено с севера на юг, постепенно отклоняясь к востоку. На юге моря климат более теплый: через южные проливы Курильских островов сюда проникают теплые воды течения Куросио.

Общая направленность циркуляции вод в Охотском море — циклоническая (в северном полушарии -против часовой стрелки, в южном -по часовой). В море имеется промежуточный слой воды, примерно на глубине 150 м, который не пропускает кислород, содержащийся в поверхностных слоях, на глубину, а также не пропускает биогенные элементы, содержащиеся в глубинных слоях — к поверхности.

Охотское море является одним из самых биопродуктивных в мире по развитию бентоса: оно занимает по этому показателю второе место после Азовского моря (400 г/кв.м).Больше всего бентоса здесь на северном мелководье, в водах западного шельфа Камчатки и восточного шельфа Сахалина.

По мнению известного исследователя дальневосточных морей, П.Ю. Шмидта, Охотское море по своим рыбным богатствам занимает первое место не только среди наших дальневосточных морей, но, по его мнению, и всех известных нам морей.

Фауна рыб (ихтиофауна) Охотского моря включает более 300-т видов, большей частью холодноводных. Лишь на юге и юго-западе моря, где климат более теплый, обитают и представители южно-бореальной и субтропической фаун: кефали, скумбрия, сайра, анчоусы и др.

Промысловых видов насчитывается около 30-ти. Промысел базируется на таких рыбах, как минтай, сельдь, треска, навага, камбалы, песчанка, морские окуни, тихоокеанские лососи и др. Именно последняя группа (лососевые: кета, горбуша, нерка и др.) являются главным богатством Охотского моря. Лососи зимуют в водах Тихого океана, к юго-востоку от Курильских островов, затем идут на нерест в реки западной Камчатки, Сахалина и северного побережья Охотского моря.

Именно Охотское море дает России большую часть всего российского вылова лососевых рыб. Однако их численность сильно сократилась из-за японского дрифтерного промысла лососевых в открытом море. Из лососевых главную роль играет горбуша. Большая часть горбуши здесь добывается в водах Южно-Курильской гряды островов, примерно треть — в водах восточного Сахалина, и небольшая часть — у западной Камчатки, на материковом побережье Охотского моря, у юго-западного и северо-западного побережья Сахалина.

Добывается также немного кеты, в основном, в районе материкового побережья моря, у западной Камчатки и северо-западного Сахалина. Кроме того, в водах западной Камчатки вылавливают небольшое количество красной, кижуча, чавычи и гольцов.

Однако основу российского рыболовства в Охотском море составляет минтай (около половины всего вылова нашего рыб в этом районе, составляющего до 1,7 млн.т и более).Кроме минтая большую роль играет сардина- иваси, сельдь, сайра, треска, навага, камбалы, терпуги, мойва, песчанка, бычки, морские окуни, корюшка, лемонема, тунцы, макрурусы, акулы и другие виды рыб, из беспозвоночных –ловят камчатского краба, из водорослей — ламинарию и анфельцию, на подводных фермах разводят устриц, гребешков и мидий.

В целом, биоресурсы Охотского моря используются весьма интенсивно.

В 1984 году СССР установил в Охотском море свою 200-мильную рыболовную зону. В результате — в центральной части Охотского моря образовался участок «открытого моря», где другие страны, особенно Япония, начали вести активный рыбный промысел. В отдельные сезоны здесь концентрируются до 60-ти больших иностранных рыбодобывающих судов ряда стран. В результате — запасы основных промысловых рыб здесь были поставлены под угрозу «разграбления». В настоящее время применяются жесткие меры для сохранения биоресурсов Охотского моря.

Я п о н с к о е м о р е.

Японское море ограничивается с запада российским континентальным Приморьем, с юго-запада -Корейским полуостровом, с востока — островом Сахалин и Японскими островами. Море омывает берега России, Северной и Южной Кореи, а также Японии. С Охотским морем Японское соединено проливами: Татарским, Невельского и Лаперуза, а с Тихим океаном — Сангарским проливом, с Восточно-Китайским и Желтым морями — Корейскими проливами.

Акватория моря составляет 1,06 млн. кв. км, его максимальная глубина — 3720 м. Имеются заливы — Восточно-Корейский и Петра Великого. Здесь расположены главные российские порты: Владивосток, Находка, Восточный. Шельфы развиты слабо (лишь в северной части Татарского пролива, Приморье и заливе Петра Великого).

В отличие от Охотского и Берингова морей глубоководная впадина Японского моря заполнена очень холодной водой с постоянной температурой около нуля градусов (С). Летом прогревается лишь верхний слой до глубины 200 -250 м.

Температура воды зимой на поверхности варьирует от нуля (на севере) до 12 градусов (на юге), однако летом вода прогревается до 17 -26-ти градусов. Поэтому северная часть Японского моря зимой покрыта льдами, тогда как юг моря теплый -за счет проникающих сюда с юга теплых тихоокеанских вод.

Из Татарского пролива в южном направлении движется холодное приморское течение.

Соленость воды в Японском море варьирует от 27,5 промиллей у берегов до 34,8 промилле в его открытой части.

В недалеком геологическом прошлом, перед ледниковой эпохой, уровень суши в зоне Японского и Охотского морей был выше, чем сейчас, поэтому Японские острова, Сахалин и Курильские острова составляли с азиатским материком единое целое. В тот период Японское море было внутренним пресноводным водоемом, а Охотское соединялось с океаном всего лишь одним проливом.

Несколько позднее произошло опускание суши и эти моря слились с Тихим океаном проливами, довольно глубоководными у Берингова и Охотского морей, и относительно мелководными — у Японского моря.

Японское море является также, как и Берингово и Японское, довольно продуктивным по развитию планктона. Тепловодные планктонные виды в изобилии поступают сюда с юга, вместе с Цусимским течением.

Ихтиофауна Японского моря насчитывает 615 видов, из них 40 имеют промысловое значение. Состав фауны рыб здесь весьма различается в отдельных участках моря. В основном она бореальная, но на северо-западе моря — более холодноводная (навага, треска, сельдь, камбала, терпуги), а на юге –субтропическая и тропическая (скумбрия, ставрида, тунцы, сайра, анчоус).

Общий улов рыб всеми странами здесь достигает 1,5 млн.т в год,в том числе годовой вылов России — более 300 тыс.т.

Важнейший объект рыболовства — сардина-иваси, запасы которой испытывают значительные многолетние колебания (уловы от 20 тыс. т до 3 млн.т за год).В ХХ веке «вспышка» численности сардины — иваси здесь наблюдалась в 1936-1941 гг , затем, с 1943 г по 70-е годы — депрессия запасов в связи с изменением условий размножения и обитания молоди, до середины 80-х годов -рост запасов, а затем — новое снижение.

Из других рыб наиболее некоторую небольшую роль играет минтай с возможным годовым выловом до 70 тыс.т, лососевые (горбуша и кета) с годовым выловом около 8 тыс.т (в реке Амур, северном Приморье и на юго-западе острова Сахалин),сельдь, бычки, корюшка, камбалы, треска и навага. В Японском море, как и в Охотском, добывают водоросли -ламинарию и анфельцию, а на подводных фермах разводят и собирают устриц, гребешков и мидий.

Источник