Биогеография океанов и морей

1. Биогеографическое районирование Мирового океана.

2. Ареалы морских животных и растений, реликты фауны.

3. Биологическая структура океана.

4. Концепции биологической структуры океана.

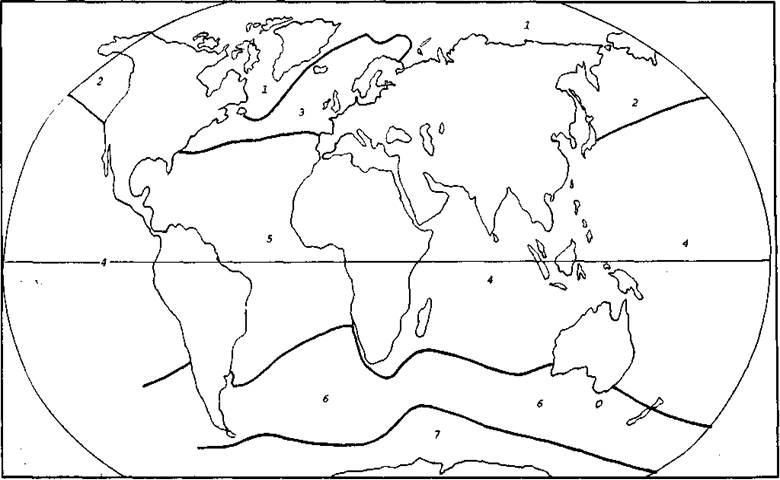

1.Биогеографическое районирование Мирового океана.При биогеографическом районировании Мирового океана, которое носит зональный характер, А. Г. Воронов (1987) использовал схему зоогеографического районирования, предложенную В. Г. Гептнером (1936). В результате были выделены семь биогеографических областей: Арктическая, Бореаль-но-Тихоокеанская, Бореально-Атлантическая, Тропико-Индо-Тихоокеанская, Тропико-Атлантическая, Нотально-Антарктическая (Субантарктическая) и Антарктическая (рис. 6).

Эти области являются общими для неритической и океанической водной среды, но не учитывают своеобразие жизни в бентали и пелагиали, других экологических зонах Мирового океана. В частности, в зоогеографическом районировании Мирового океана по донной фауне материковая отмель разделена на три царства: холодных и умеренных морей Северного полушария, тропическое, холодных и умеренных морей Южного полушария, а абиссаль на три области: Тихоокеанско-Северо-Индийскую, Атлантическую и Антарктическую.

1. Арктическая область. Ее южная граница между Северной Америкой и Европой проходит от острова Ньюфаундленд в направлении архипелага Шпицберген к северо-западной оконечности Кольского полуострова, а между Азией и Северной Америкой — по северной части Берингова моря. В области постоянно низкая температура воды (около 0°С), соленость ниже средней для океана (результат таяния льда и выноса пресных вод реками). Зимой и летом преобладающая часть акватории покрыта ледовым панцирем, встречаются полыньи и разводья. Растительность более холодных вод отличается преобладанием бурых водорослей, а теплых — зеленых. Красные водоросли представлены сравнительно равномерно. Летом у кромки тающих льдов образуется массовое скопление планктона, которое определяет богатое разнообразие водных обитателей от крылоногих моллюсков лимацин до нарвалов и белух (из китообразных), а также чаек и чистиков. Среди чаек эндемична белая, из чистиков характерен люрик. Гренландский кит, обильный раньше, почти полностью истреблен. Из тюленей обычны нерпа, морской заяц, хохлач и морж. Круглый год по льдам бродит белый медведь. Из рыб характерны сайка и навага. Из беспозвоночных много бокоплавов и равноногих, которые достигают здесь наибольшего разнообразия.

2, 3. Бореально-Тихоокеанская (Бореально-Пацифшеская) и Бореально-Атлантическая области. Эти области имеют значительное сходство. Им свойственны резкие сезонные колебания температуры воды – от 3 до 15° и более. Большинство организмов, обитающих здесь, эвритермны. По световому режимубореальные области океана отличаются от Арктической круглогодичной ежесуточной сменой дня и ночи, что позволяет растительным организмам вегетировать большую часть года. Границы областей неодинаковы для организмов, обитающих в пелагиали на разных глубинах. Если в районировании учитывать сублиторальную (от уровня воды до глубины, где есть растительность) фауну, то южная граница пройдет между 30 и 40° с. ш. и почти совпадет со среднегодовой изотермой 15°С. Система теплых и холодных течений у восточных берегов, как Северной Америки, так и Азии клинообразно суживает акваторию областей. По видовому разнообразию бореальные флора и фауна значительно превосходят арктическую, но уступают тропической. Наибольшее обилие организмов приурочено к литорали (затапливаемая прибрежная часть) и сублиторали.

Рис. 6. Биогеографическое районирование Мирового океана (по Воронову, 1987):

Области: 1–Арктическая, 2 – Бореаль-но-Тихоокеанская, 3 – Бореально-Атлантическая, 4 – Тропико-Индо-Тихоокеанская, 5 – Тропико-Атлантическая, 6 – Нотально-Антарктическая (Субантарктическая), 7 – Антарктическая.

Для Бореально-Тихоокеанской области особенно характерны бурые водоросли(макроцистис и нереоцистис). Среди моллюсков обычны устрицы, мидии, морские гребешки, тихоокеанский кальмар и осьминог Дофлейна. Ракообразные представлены вислоногими (каланус тихоокеанский) и десятиногими раками (камчатский краб, креветки чилимы). Из иглокожих наиболее распространен трепанг. Рыбы (кета, горбуша, чавыча, нерка, иваси и др.) имеют большое промысловое значение. Из птицособенно много чистиковых. Разнообразны млекопитающие: морской котик, сивуч, калан, японский кит, серый кит, дельфин, белокрылая морская свинья.

В Бореально-Атлантической области обильны бурые водоросли (ламинария, алярия, фукусы) и красные(анфельция). Ракообразныепредставлены вислоногими раками, креветками, лангустами, омарами, рыбы – треской, пикшей, сайдой, кефалью, камбалой и зубаткой. Среди птиц много чаек, чистиков, кайр, гагарок, ластоногих– хохлачей, серых и гренландских тюленей, китообразных – гринд.

Некоторые представители фауны (серый дельфин и обыкновенная морская свинья, обыкновенный тюлень, чистики, сельдевая акула, морские сельди, треска и др.) имеют амфибореальное распространение у берегов Евразии и Северной Америки. Они отсутствуют в морях, омывающих северные побережья этих континентов. Л. С. Берг объяснил эту разорванность ареалов тем, что температура воды полярных морей в плиоцене была значительно более высокой и многие виды морских животных могли проникнуть из Северной Атлантики через полярные моря, омывающие северное побережье Евразии, в северную часть Тихого океана, и наоборот. Наступившее в антропогене похолодание вызвало резкое понижение температуры в полярных морях, и многие виды вымерли. В более южных широтах понижение температуры воды было не столь значительным, что способствовало сохранению формирующейся амфибореальной фауны.

4, 5. Тропика-Атлантическая и Тропика-Индо-Тихоокеанская области.Для них также характерны общие черты природных условий и биоты.

Прежде всего, постоянно высокая температура поверхностных слоев воды (выше 20 °С) с незначительными годовыми колебаниями (не более 2°), а также контрастные температурные различия между поверхностными и глубинными горизонтами. Северная граница этих областей совпадает с годовой изотермой воды 15 °С, а южная (в Южном полушарии) – 17°С. Только в этих областях распространены сообщества мангров и коралловых рифов. Из водорослей следует отметить саргассовые (саргассум и турбинария). В водах тропических областей обитает подавляющее большинство видов планктонныхфораминифер, крылоногих и киленогих моллюсков, сифонофор, кольчатых червей, сальп и аппендикулярий. В тропических областях обычны крупные акулы, летучие рыбы, меч-рыбы, парусники, скаты, морские черепахи, морские змеи, лангусты, жемчужницы. С тропическими морями связаны птицы фаэтоны и фрегаты, большую часть жизни проводящие в поисках пищи над водной поверхностью. Из млекопитающихобычны белобрюхие тюлени, кашалоты, дюгони и ламантины. Хотя в целом фауна тропических областей океана отличается большим разнообразием, она имеет значительно меньшую, чем в других поясах, численность отдельных видов. Только в районах апвеллингов наблюдаются массовые скопления животных.

Нотально-Антарктическая область. По условиям существования жизни эта область сходна с бореальными. Для нее характерны те жерезкие сезонные колебания температуры, подъемы глубинных вод, обогащенных биогенными веществами, и обилие жизни. Кроме биполярно распространенных представителей флоры и фауны (бурые водоросли, несколько видов китов, котики, обыкновенные тюлени, кильки, сардины и др.) следует отметить: из млекопитающих – гривистого сивуча, южного котика, южного и карликового китов, морского слона и морского леопарда, из рыб – представителей семейства нототениевых, а птиц – королевского альбатроса.

7. Антарктическая область. Как и Арктической, ей свойственны постоянно низкие температуры воды и развитие ледового покрова. Кроме того, условия существования жизни ограничены многочисленными айсбергами, которые, как бы перепахивая приливно-отливную полосу, уменьшают обилие жизни в литорали.

Антарктические воды более благоприятны для живых организмов, чем суша, и по этой причине их фауна несравненно разнообразнее. Морские беспозвоночные – криль (планктонные ракообразные) летом в поверхностных слоях воды образуют огромные скопления, служащие кормом для ряда видов рыб, птиц и млекопитающих. Из рыб распространено семейство белокровных щук. Летом многочисленны буревестники и поморники, нередко встречаются крачки, альбатросы и качурки. Наиболее типичные представители области — пингвины. У берегов Антарктиды, близ островов и среди дрейфующих льдов обитают настоящие тюлени (Уэдделла, Росса, крабоед, морской леопард, морской слон). Довольно многочислен морской котик. Массовое скопление криля привлекает большие стада китов (синего, финвала, горбача, сейвала, полосатика и др.). Встречаются кашалоты, касатки и бутылконосы. Своеобразна донная фауна Антарктической области. Обильны губки и иглокожие. Масса медуз достигает 156 кг.

К сожалению, флора и фауна Мирового океана в значительной мере испытали на себе разрушительное воздействие антропогенного фактора. Не только уменьшилась численность их представителей, но и полностью уничтожены отдельные виды, загрязнены нефтью, нефтепродуктами, бытовыми стоками и разнообразными токсичными веществами промышленного происхождения воды.

Дата добавления: 2015-07-18 ; просмотров: 3919 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОКЕАНА

Один из существенных факторов, определяющих жизнь обитателей океана, — давление, которое возрастает с глубиной и на максимальных глубинах Мирового океана (более 11 км) несколько превышает 1100 атм. Океан обитаем до дна, следовательно, существуют организмы, живущие при таком огромном давлении. Чтобы живое существо могло здесь обитать, оно должно обладать примерно таким же внутренним давлением. В то же время у обитателей глубин не всегда заметны какие-либо морфологические особенности, говорящие об их возможности противостоять этому давлению.

Известны многочисленные примеры эврибионтности видов по отношению к давлению. Так, морской еж может обитать от поверхности до глубины 4900 м (т.е. при колебаниях давления около 490 атм), некоторые моллюски – от 600 до 5600 м (колебания около 500 атм.) и т.д.

Температура вод Мирового океана – один из важнейших факторов распределения организмов. Зональность температурного режима так же характерна для Мирового океана, как и для суши, но в океане изменения температур от места к месту очень постепенны. Районы океана различаются не только по среднегодовым температурам, но и по амплитуде годичных температур. Эта амплитуда невелика в тропиках и приполярных водах, где составляет около 2 0 , в водах же умеренных широт она достигает 6-10 0 . Поэтому для тропических и полярных вод характерно присутствие стенотермных форм. Теплолюбивые стенотермные виды не выходят за пределы тропиков. Таковы рифообразующие кораллы, обитающие при температуре поверхностных вод не ниже 20,5 0 , крылоногие моллюски и др. К стенотермным холодолюбивым организмам относятся обитатели приполярных вод: навага, белуха, нарвал, многие тюлени и ряд беспозвоночных.

Многие эвритермные виды распространены от тропических до приролярных вод. Особенно обильны они в водах умеренного пояса. Таковы устрицы и мидии из моллюсков, тунец, меч-рыба, китообразные.

Температура воды понижается с глубиной. В тропической зоне океана она равна на глубине 15 0 м около 16 0 , 300 м – 10,1 0 , 1000 м – 4,5 0 , 2000 м – 2,3 0 , 3000 м – 1,8 0 . Глубже температура остается почти неизменной, хотя местами может падать до 0 0 или несколько ниже. Глубины до 1000-1500 м представляют область, в которой протекают конвекционные движения воды и ее горизонтальные перемещения. Для глубин, превышающих 1000-1500 м, характерна постоянно холодная неподвижная вода.

Движение воды является специфической особенностью океанов. В океане имеется сложная система теплых и холодных течений, играющая важную роль в перемещении организмов, в том числе в заносе тепловодных форм в воды умеренного и холодного поясов и наоборот. Течения способствовали расширению ареалов многих морских обитателей. Мощные течения вырывают водоросли, обитающие в прибрежных районах, и переносят их на значительные расстояния в места, где они иногда образуют скопления, например, Саргассово море, повышая кормность данных районов.

Сила и состав света меняются по мере погружения в воды океана. Вода поглощает в большем количестве красные лучи спектра и лучше пропускает сине-фиолетовые. В связи с этим зеленые и бурые водоросли, обитающие ближе к поверхности моря, сменяются на больших глубинах красными, окраска которых является дополнительной к сине-фиолетовым лучам. Еще глубже, на глубинах 200-550 м сила света ослабевает настолько, что фотосинтезирующие растения исчезают полностью.

Для жизни обитателей океана велико значение солености его вод. Средняя соленость вод Мирового океана составляет 35‰ (среднегодовая соленость колеблется от 30‰ в приполярных областях до 38‰ в области пассатов. В приполярных областях весной соленость может падать до 15‰ в связи с таянием льда. Окраинные и внутренние моря могут иметь соленость, отличающуюся от солености океана. Так, в Средиземное море отличается соленостью 37-40‰, а Красное море – 46,5‰, Черное море – около 18‰, а Балтийское от 32‰ на западе и всего 3‰ в восточной части.

Падение солености морской воды влечет за собой уменьшение разнообразие организмов. Так, рифтообразующие кораллы не развиваются вблизи устьев рек. Специфические морские виды исчезают в морях с пониженной соленостью, остаются либо эвригалинные виды, либо солоноватоводные, а иногда даже пресноводные.

Позвоночные морские животные имеют ряд приспособлений, к обитанию в морской воде. Они, как правило, гипотоничны и гомеоосмотичны. Они пьют морскую воду, а избыток солей выделяют при помощи жабр, почек. Некоторые из них имеют непроницаемые покровы (хитин).

Содержание кислорода в воде океанов довольно однородно, хотя может падать с глубиной. Во внутренних морях может наблюдаться падения содержания кислорода и увеличение количества углекислого газа, что резко ухудшает условия обитания. В водах Черного моря с глубины 200 м в значительном количестве содержится сероводород.

Толща вод Мирового океана представляет самую мощную и обширную часть биосферы – пелагиаль. Ложе океана – бенталь, арена жизни организмов, ведущих донный образ жизни. Пелагиаль подразделяется на верхний, освещенный солнцем фотический слой, и глубоководное царство вечной ночи – афотическую толщу. В прибрежной, неритической области условия существования отличаются от жизни в пелагиали открытого океана. На морском дне выделяются глубинные пояса, связанные с литоралью (прибрежная зона морского дна, осушающаяся во время отлива, простирается до глубины 40-50 м), батиалью (располагается на материковых склонах на глубинах 200-2000 м) и абиссалью (область наибольших морских глубин, превышающих 2000 м, соответствующая ложу Мирового океана).

Биогеографическое районирование Мирового океана носит зональный характер.

В океане выделяют семь биогеографических областей: Арктическую, Бореально-Атлантическую, Бореально-Тихоокеанскую, Тропико-Атлантическую, Тропико-Тихоокеанскую, Нотально-Антарктичкскую (Субантарктическую) и Антарктическую.

А р к т и ч е с к а я о б л а с т ь характеризуется постоянно низкой температурой воды, часто ниже 0 0 , как на поверхности, так и на глубинах. В течение продолжительной зимы и значительную часть короткого лета большая часть акватории покрыта ледовым панцирем, среди которого есть полыньи и разводья. Соленость ниже средней для Мирового океана (вынос пресных вод реками, таяние льдов). Южная граница проходит от о.Ньюфаундленд на о.Шпицберген и к северо-западной оконечности Кольского полуострова, по северной части Берингова моря. Летом у кромки тающих льдов образуются массовые скопления фитопланктона и зоопланктона. Воды богаты разнообразными обитателями от крылоногих моллюсков до нарвалов и белух из китообразных, разнообразных чает и чистиков из птиц. Ранее обильный в арктических водах гренландский кит ныне почти истреблен. Обитает белый медведь, питающийся в основном рыбой и тюленями.

Б о р е а л ь н о – А т л а н т и ч е с к а я и Бореально-Тихоокеанская области очень сходны. Здесь сплошной ледовый покров образуется лишь местами и на значительно менее продолжительное время. Биота приливо-отливной полосы довольно богата. Температуры воды более высокие, характеризуются значительными сезонными колебаниями. Летом значительны различия температуры воды на глубинах и близ поверхности. Животное население богато по числу особей. Встречаются киты, дельфины, настоящие тюлени, из птиц – чистиковые, из рыб особенно характерны осетровые и лососевые, являющиеся эндемичными для умеренных вод Северного полушария, тресковые рыбы.

Т р о п и к о – а т л а н т и ч е с к а я и Тропико-Индо-Тихоокеанская области также имеют черты сходства. Они занимают тропические и экваториальные воды. Для них характерны постоянно высокие температуры поверхностных слоев воды (годовые колебания не выше 2 0 ), значительные различия между температурами поверхностных и глубоких слоев. Границы этого региона примерно совпадают в Северном полушарии с годовой изотермой 15 0 , а в Южном полушарии – с изотермой 17 0 . Только здесь встречаются сообщества мангров и коралловые рифы. В тропиках обитает подавляющее большинство видов планктонных организмов, моллюсков, сифонофор, кольчатых червей и пр. Из водорослей водами этого пояса ограничены виды рода саргассум, из животных многие группы полипов, медуз, моллюсков, ракообразных. Исключительно разнообразны рыбы, особенно много видов крупных акул и скатов. Характерны летучие рыбы, разнообразные ярко окрашенные рыбки связаны с коралловыми рифами. Здесь же обитают морские черепахи. Из птиц — фаэтоны и фрегаты, из млекопитающих – белобрюхие тюлени, кашалоты, сирены.

А н т а р к т и ч е с к а я о б л а с т ь, как и Арктическая, характеризуется постоянно низкими температурами воды и развитием ледового покрова. Многочисленны айсберги, сползающие с Антарктиды. Преобладают стенотермные холодолюбивые виды. В Антарктике местами развиваются скопления планктонных ракообразных, промышляемых под названием «криль». Значительно количество видов птиц, обитающих на берегах и питающихся в пелагиали, — пингвины, глупыши, бургомистры.

Н о т а л ь н о – А н т а р к т и ч е с к а я область сходна по условиями жизни с бореальными. Южная граница области проходит примерно по 60 0 ю.ш., северная – по 40 0 ю.ш., поднимаясь к северу у западных берегов Африки, Южной Америки. Характерны подъем глубинных вод, богатых биогенными веществами, и связанное с ним обилие жизни. Представлено семейство нототениевых из отряда колючеперых рыб. Из млекопитающих гривастый сивуч и южные котики. Из настоящих тюленей встречаются морской слон, морской леопард. Разнообразны здесь представители беззубых китов. После того как в Северном полушарии почти все киты были истреблены, их промысел переместился в Южное полушарие и угроза исчезновения этих животных возникла и здесь. Встречается здесь наиболее крупный кит – синий, достигающий 33 м в длину. Из птиц следует назвать королевского альбатроса.

Дата добавления: 2015-08-26 ; просмотров: 1324 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник