14. Население бореального региона литорали мирового океана (Арктическая, Борео- Пацифическая, Борео-Атлантическая области)

Регион расположен к северу от Тропического региона и охватывает северные части Атлантического и Тихого океанов. Он разделяется на три области:

- Арктическую,

- Борео-Пацифическую,

- Борео-Атлантическую.

Арктическая область. К этой области относятся северные побережья Америки, Гренландии, Азии и Европы, расположенные за пределами влияния теплых течений (вне области остаются северные берега Скандинавии и Кольского полуострова, обогреваемые Гольфстримом). Охотское и Берингово моря по температурным условиям и составу фауны также относятся к Арктической области. Последняя соответствует экологической зоне, где температура воды держится на уровне 3—4 °С, а нередко и ниже. Большую часть года здесь сохраняется ледовый покров, даже летом на поверхности моря плавают льдины. Соленость Арктического бассейна относительно низкая из-за массы пресной воды, приносимой реками. Ледяной припай, характерный для данной области, препятствует развитию литорали на мелководьях.

Животный мир беден и однообразен. Наиболее типичными млекопитающими являются моржи, тюлени-хохлачи, полярный, или гренландский, кит, нарвал (дельфин с гипертрофированным в виде прямого рога левым клыком) и белый медведь, основное местообитание которого — плавающие льды.

Птицы представлены чайками (прежде всего розовой и полярной), а также чистиками.

Фауна рыб бедная: обычны сайка из тресковых, навага и полярная камбала.

Беспозвоночные более разнообразны и многочисленны. Малое количество видов крабов компенсируется богатством бокоплавов, морских тараканов и других ракообразных. Из моллюсков для арктических вод типична иольдия Yoldia arctica, очень много актиний и иглокожих. Особенностью арктических вод является то, что здесь на мелководьях живут морские звезды, ежи и офиуры, которые в других зонах ведут глубоководный образ жизни. В ряде районов фауна литорали более чем наполовину состоит из сидящих в известковых трубочках кольчатых червей.

Борео-Пацифическая область. В пределы области входят прибрежные воды и мелководья Японского моря и омывающие с востока Камчатку, Сахалин и северные Японские острова части Тихого океана, а кроме того, литораль его восточной части — побережье Алеутских островов, Северной Америки от полуострова Аляска до Северной Калифорнии.

Экологические условия в этой области определяются более высокими температурами и их колебаниями в зависимости от времени года. Температурных зон несколько: северная — 5— 10°С (на поверхности), средняя—10—15, южная — 15—20°С.

Для Борео-Пацифической области характерны:

- морская выдра, или калан,

- ушастые тюлени — морской котик,

- сивуч,

- морской лев,

- сравнительно недавно водилась стеллерова морская корова Rhytina stelleri, полностью уничтоженная человеком.

Из рыб типичны минтай, терпуг и тихоокеанские лососи — кета, горбуша, чавыча.

Разнообразны и обильны беспозвоночные литорали. Они нередко достигают очень крупных размеров (например, гигантские устрицы, мидии, камчатский краб).

Многие виды и роды животных Борео-Пацифической области сходны с представителями Борео-Атлантической области либо идентичны им. Это так называемое явление амфибореальности. Данный термин обозначает тип распространения организмов: они встречаются на западе и востоке умеренных широт, но отсутствуют между ними.

Борео-Атлантическая область. Область включает большую часть Баренцева моря, Норвежское, Северное и Балтийское моря, литораль восточного побережья Гренландии и, наконец, северо-восток Атлантического океана к югу до 36° с. ш. Вся область находится под влиянием теплого течения Гольфстрим, поэтому ее фауна носит смешанный характер, и наряду с северными сюда входят субтропические формы.

Эндемичен гренландский тюлень — лысун. Морские птицы — кайры, гагарки, топорики — образуют гигантские гнездовья (птичьи базары). Из рыб обычны тресковые, среди которых встречается эндемичная пикша. Многочисленны также камбаловые, зубатки, скорпены, морские петухи.

Среди разнообразных беспозвоночных выделяются раки — омар, различные крабы, раки-отшельники; иглокожие — красная морская звезда, красивая офиура «голова медузы»; из двухстворчатых моллюсков широко распространены мидии и сердцевидки. Кораллов много, но рифов они не образуют.

Борео-Атлантическую область обычно разделяют на 4 подобласти:

- Средиземноморско-Атлантическую,

- Сарматскую,

- Атланто-Бореальную,

- Балтийскую.

К первым трем относятся моря — Баренцево, Черное и Азовское.

Баренцево море относится к высококормным морям. Здесь широко развит промысел многочисленных рыб — трески, морского окуня, палтуса, пинагора. Из непромысловых рыб обитают колючие бычки, морской черт и др.

Балтийское море из-за мелководности, ограниченной связи с Северным морем, а также из-за впадающих в него рек сильно опреснено. Северная часть его зимой замерзает. Фауна моря бедная и смешанная по происхождению, так как к борео-атлантическим присоединяются арктические и даже пресноводные виды.

Черное и Азовское моря по своей фауне относятся к Сарматской подобласти. Это типичные внутренние водоемы, поскольку связь их со Средиземным морем осуществляется лишь через неглубокий пролив Босфор. На глубинах ниже 180 м вода в Черном море отравлена сероводородом и лишена органической жизни.

Уважаемые друзья биологи!

Данный сайт я создавал не для заработка. Я на нем не размещаю никакой рекламы и делаю это не из-за этических соображений, а просто потому что биология пока тема не особо доходная. К тому же у меня есть другие проекты на которых я хорошо зарабатываю.

Наверное у вас возник вопрос, а зачем вообще мне все это нужно?

Я еще не так давно учился на биофаке и конечно же возлагал надежды на то, что после окончания буду работать по специальности и заниматься научно исследовательской работой. Однако в аспирантуру не поступил и работу биологом по специальности, которая нормально оплачивается не нашел. После провала вступительных экзаменов в аспирантуру я пошел получать второе высшее образование и теперь занимаюсь программированием.

На данный момент биология это моё хобби. Данный сайт можно назвать сайтом для своих. Если у вас есть идеи о том, как сделать данный проект более серьезным и более полезным вы можете написать мне.

Вся правда о биофаке. Как выжить и эволюционировать. Реальная история биолога.

Источник

Биогеография океанов и морей

1. Биогеографическое районирование Мирового океана.

2. Ареалы морских животных и растений, реликты фауны.

3. Биологическая структура океана.

4. Концепции биологической структуры океана.

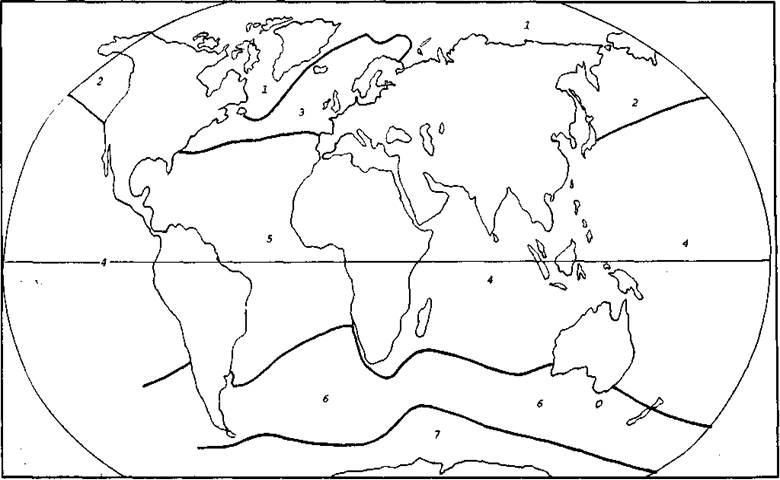

1.Биогеографическое районирование Мирового океана.При биогеографическом районировании Мирового океана, которое носит зональный характер, А. Г. Воронов (1987) использовал схему зоогеографического районирования, предложенную В. Г. Гептнером (1936). В результате были выделены семь биогеографических областей: Арктическая, Бореаль-но-Тихоокеанская, Бореально-Атлантическая, Тропико-Индо-Тихоокеанская, Тропико-Атлантическая, Нотально-Антарктическая (Субантарктическая) и Антарктическая (рис. 6).

Эти области являются общими для неритической и океанической водной среды, но не учитывают своеобразие жизни в бентали и пелагиали, других экологических зонах Мирового океана. В частности, в зоогеографическом районировании Мирового океана по донной фауне материковая отмель разделена на три царства: холодных и умеренных морей Северного полушария, тропическое, холодных и умеренных морей Южного полушария, а абиссаль на три области: Тихоокеанско-Северо-Индийскую, Атлантическую и Антарктическую.

1. Арктическая область. Ее южная граница между Северной Америкой и Европой проходит от острова Ньюфаундленд в направлении архипелага Шпицберген к северо-западной оконечности Кольского полуострова, а между Азией и Северной Америкой — по северной части Берингова моря. В области постоянно низкая температура воды (около 0°С), соленость ниже средней для океана (результат таяния льда и выноса пресных вод реками). Зимой и летом преобладающая часть акватории покрыта ледовым панцирем, встречаются полыньи и разводья. Растительность более холодных вод отличается преобладанием бурых водорослей, а теплых — зеленых. Красные водоросли представлены сравнительно равномерно. Летом у кромки тающих льдов образуется массовое скопление планктона, которое определяет богатое разнообразие водных обитателей от крылоногих моллюсков лимацин до нарвалов и белух (из китообразных), а также чаек и чистиков. Среди чаек эндемична белая, из чистиков характерен люрик. Гренландский кит, обильный раньше, почти полностью истреблен. Из тюленей обычны нерпа, морской заяц, хохлач и морж. Круглый год по льдам бродит белый медведь. Из рыб характерны сайка и навага. Из беспозвоночных много бокоплавов и равноногих, которые достигают здесь наибольшего разнообразия.

2, 3. Бореально-Тихоокеанская (Бореально-Пацифшеская) и Бореально-Атлантическая области. Эти области имеют значительное сходство. Им свойственны резкие сезонные колебания температуры воды – от 3 до 15° и более. Большинство организмов, обитающих здесь, эвритермны. По световому режимубореальные области океана отличаются от Арктической круглогодичной ежесуточной сменой дня и ночи, что позволяет растительным организмам вегетировать большую часть года. Границы областей неодинаковы для организмов, обитающих в пелагиали на разных глубинах. Если в районировании учитывать сублиторальную (от уровня воды до глубины, где есть растительность) фауну, то южная граница пройдет между 30 и 40° с. ш. и почти совпадет со среднегодовой изотермой 15°С. Система теплых и холодных течений у восточных берегов, как Северной Америки, так и Азии клинообразно суживает акваторию областей. По видовому разнообразию бореальные флора и фауна значительно превосходят арктическую, но уступают тропической. Наибольшее обилие организмов приурочено к литорали (затапливаемая прибрежная часть) и сублиторали.

Рис. 6. Биогеографическое районирование Мирового океана (по Воронову, 1987):

Области: 1–Арктическая, 2 – Бореаль-но-Тихоокеанская, 3 – Бореально-Атлантическая, 4 – Тропико-Индо-Тихоокеанская, 5 – Тропико-Атлантическая, 6 – Нотально-Антарктическая (Субантарктическая), 7 – Антарктическая.

Для Бореально-Тихоокеанской области особенно характерны бурые водоросли(макроцистис и нереоцистис). Среди моллюсков обычны устрицы, мидии, морские гребешки, тихоокеанский кальмар и осьминог Дофлейна. Ракообразные представлены вислоногими (каланус тихоокеанский) и десятиногими раками (камчатский краб, креветки чилимы). Из иглокожих наиболее распространен трепанг. Рыбы (кета, горбуша, чавыча, нерка, иваси и др.) имеют большое промысловое значение. Из птицособенно много чистиковых. Разнообразны млекопитающие: морской котик, сивуч, калан, японский кит, серый кит, дельфин, белокрылая морская свинья.

В Бореально-Атлантической области обильны бурые водоросли (ламинария, алярия, фукусы) и красные(анфельция). Ракообразныепредставлены вислоногими раками, креветками, лангустами, омарами, рыбы – треской, пикшей, сайдой, кефалью, камбалой и зубаткой. Среди птиц много чаек, чистиков, кайр, гагарок, ластоногих– хохлачей, серых и гренландских тюленей, китообразных – гринд.

Некоторые представители фауны (серый дельфин и обыкновенная морская свинья, обыкновенный тюлень, чистики, сельдевая акула, морские сельди, треска и др.) имеют амфибореальное распространение у берегов Евразии и Северной Америки. Они отсутствуют в морях, омывающих северные побережья этих континентов. Л. С. Берг объяснил эту разорванность ареалов тем, что температура воды полярных морей в плиоцене была значительно более высокой и многие виды морских животных могли проникнуть из Северной Атлантики через полярные моря, омывающие северное побережье Евразии, в северную часть Тихого океана, и наоборот. Наступившее в антропогене похолодание вызвало резкое понижение температуры в полярных морях, и многие виды вымерли. В более южных широтах понижение температуры воды было не столь значительным, что способствовало сохранению формирующейся амфибореальной фауны.

4, 5. Тропика-Атлантическая и Тропика-Индо-Тихоокеанская области.Для них также характерны общие черты природных условий и биоты.

Прежде всего, постоянно высокая температура поверхностных слоев воды (выше 20 °С) с незначительными годовыми колебаниями (не более 2°), а также контрастные температурные различия между поверхностными и глубинными горизонтами. Северная граница этих областей совпадает с годовой изотермой воды 15 °С, а южная (в Южном полушарии) – 17°С. Только в этих областях распространены сообщества мангров и коралловых рифов. Из водорослей следует отметить саргассовые (саргассум и турбинария). В водах тропических областей обитает подавляющее большинство видов планктонныхфораминифер, крылоногих и киленогих моллюсков, сифонофор, кольчатых червей, сальп и аппендикулярий. В тропических областях обычны крупные акулы, летучие рыбы, меч-рыбы, парусники, скаты, морские черепахи, морские змеи, лангусты, жемчужницы. С тропическими морями связаны птицы фаэтоны и фрегаты, большую часть жизни проводящие в поисках пищи над водной поверхностью. Из млекопитающихобычны белобрюхие тюлени, кашалоты, дюгони и ламантины. Хотя в целом фауна тропических областей океана отличается большим разнообразием, она имеет значительно меньшую, чем в других поясах, численность отдельных видов. Только в районах апвеллингов наблюдаются массовые скопления животных.

Нотально-Антарктическая область. По условиям существования жизни эта область сходна с бореальными. Для нее характерны те жерезкие сезонные колебания температуры, подъемы глубинных вод, обогащенных биогенными веществами, и обилие жизни. Кроме биполярно распространенных представителей флоры и фауны (бурые водоросли, несколько видов китов, котики, обыкновенные тюлени, кильки, сардины и др.) следует отметить: из млекопитающих – гривистого сивуча, южного котика, южного и карликового китов, морского слона и морского леопарда, из рыб – представителей семейства нототениевых, а птиц – королевского альбатроса.

7. Антарктическая область. Как и Арктической, ей свойственны постоянно низкие температуры воды и развитие ледового покрова. Кроме того, условия существования жизни ограничены многочисленными айсбергами, которые, как бы перепахивая приливно-отливную полосу, уменьшают обилие жизни в литорали.

Антарктические воды более благоприятны для живых организмов, чем суша, и по этой причине их фауна несравненно разнообразнее. Морские беспозвоночные – криль (планктонные ракообразные) летом в поверхностных слоях воды образуют огромные скопления, служащие кормом для ряда видов рыб, птиц и млекопитающих. Из рыб распространено семейство белокровных щук. Летом многочисленны буревестники и поморники, нередко встречаются крачки, альбатросы и качурки. Наиболее типичные представители области — пингвины. У берегов Антарктиды, близ островов и среди дрейфующих льдов обитают настоящие тюлени (Уэдделла, Росса, крабоед, морской леопард, морской слон). Довольно многочислен морской котик. Массовое скопление криля привлекает большие стада китов (синего, финвала, горбача, сейвала, полосатика и др.). Встречаются кашалоты, касатки и бутылконосы. Своеобразна донная фауна Антарктической области. Обильны губки и иглокожие. Масса медуз достигает 156 кг.

К сожалению, флора и фауна Мирового океана в значительной мере испытали на себе разрушительное воздействие антропогенного фактора. Не только уменьшилась численность их представителей, но и полностью уничтожены отдельные виды, загрязнены нефтью, нефтепродуктами, бытовыми стоками и разнообразными токсичными веществами промышленного происхождения воды.

Дата добавления: 2015-07-18 ; просмотров: 3907 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник