Картины -сонаты Чюрлёниса

Картина Чюрлёниса: Соната моря.

Чюрлёнис — уникальное явление в мировом искусстве, его творчество до сих пор вызывает восхищение и споры.

С самого раннего детства Чюрлёнис освоил игру на органе и мог даже замещать своего отца во время воскресной службы. Его творческий путь начинался именно с музыки. После проявления ярких способностей, он был зачислен в школу князя Михаила Огинского — внука известного композитора, подарившего в 1794 году миру прекрасный Полонез «Прощание с Родиной».

В этой школе и оркестре князя и развивалась профессиональная деятельность Чюрлёниса, как музыканта. Чуть позже он закончил Варшавский музыкальный институт и отправился в Лейпциг в консерваторию. Но, лишившись после смерти князя его стипендии, Чюрлёнис был вынужден вернуться в Варшаву.

С этого момента в его жизнь навсегда входит живопись, к которой он и раньше имел большую тягу. Работы Чюрлёниса после завершения им художественного училища получили одобрение, и ему была предоставлена «свобода в реализации своих замыслов». Для композитора-живописца, так часто меняющего разлинованную нотную бумагу на гладкие листы для рисования, синтез музыки и живописи стал частью жизни, выражением его миропонимания.

И, скорее всего, к вагнеровской идее синтетического искусства литовский художник и композитор приблизился самостоятельно и чисто интуитивно. Таким образом, объединив две отдельные ветви искусства, Чюрлёнис поистине создал музыку на мольберте.

В 1907-1909 годах в созданных им сонатах, прелюдиях, фугах, живописец показал уникальную способность в живописи использовать визуальный аналог формы музыкального произведения.

Одной из наиболее живописных работ Чюрлёниса по праву считается СОНАТА МОРЯ. Это произведение состоит из трёх картин — Аллегро, Анданте, Финал. В музыке сонатами называют пьесы, в которых идёт противопоставление друг другу нескольких разнохарактерных тем.

Выбрав вечно влекущее к себе море объектом для работы, Чюрлёнис верил в возможность создания сонаты, но иными средствами — кистью и красками. Его живописный триптих, написанный по всем канонам музыкальных форм, наполнен звуками и понятен без слов.

Allegro — переводится как бурно, радостно, весело. Именно такими словами можно охарактеризовать первую картину сонаты с её бурлящими волнами и стремительным потоком. Одна за другой волны напористо наступают на берег, искрясь и переливаясь на солнце. Из морских пучин поднялись и рассыпались в кружеве янтарь и жемчуг. Очертания холмистого берега легко потерять — так незаметно он сливается с гребнями дальних волн. На переднем плане органично прорисовывается силуэт чайки. Здесь нет борьбы — только жизнь — яркая, бурная, подвижная.

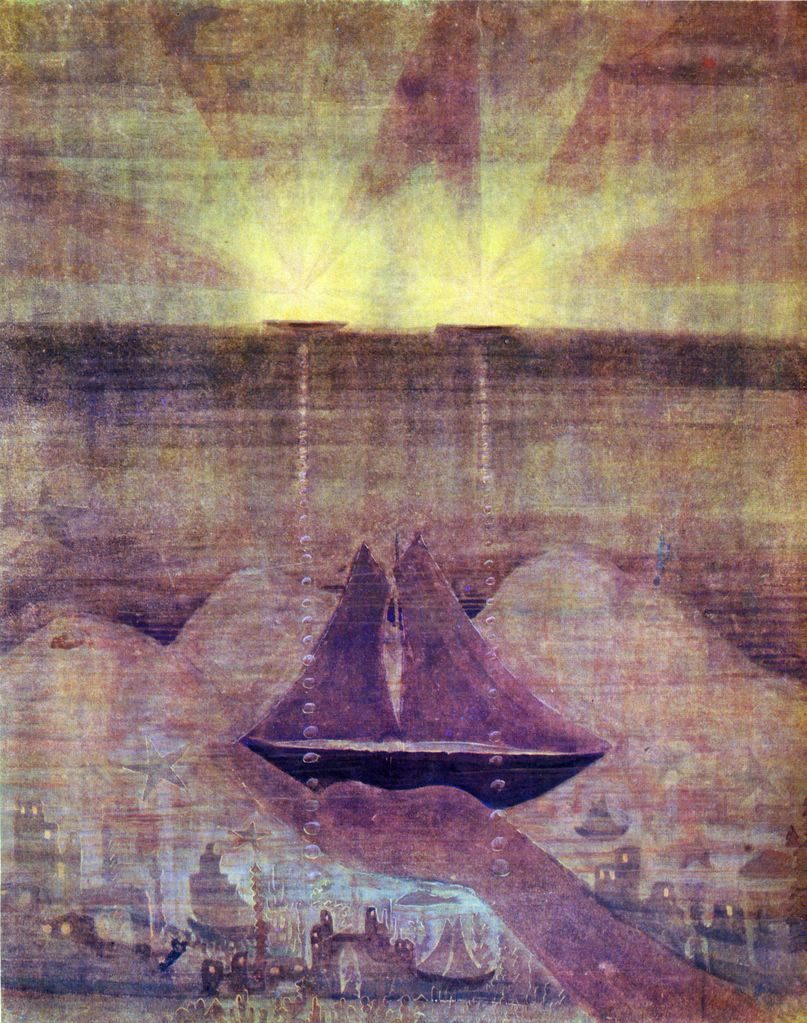

Следующая картина сонаты — Анданте. Взятый за основу горизонтальный ритм, даёт ощущение тишины, покоя, умиротворённости. Только два ярких луча освещают горизонт. Следуя взглядом по светящимся дорожкам, видно, как на дне спящего моря притаился целый город, где нашли приют затонувшие корабли. Добрая заботливая рука поднимает один из них и бережно опускает на водную гладь, даруя ему новую жизнь.

Грозная и величественная волна поднимается ввысь в Финале. Море выплёскивается мощным потоком, накрывая волной крошечные кораблики и затопляя своей прозрачной зеленью города. Но, какой бы страшной не казалась эта волна, корабли обязательно спасутся — творчество Чюрлёниса удивительно миролюбиво и созидательно.

Годом раньше, в 1907, художником была написана и другая соната — СОНАТА СОЛНЦА — произведение из 4 картин — Аллегро, Анданте, Скерцо, Финал.

Отправной точкой живописи Чюрлёниса служит, как это удостоверяет изучение его картин, зримая реальность. От неё он устремляется к тому, что ей внеположено, что прозревает он за её пределами… Живописная обработка элементов зрительного созерцания по принципу, заимствованному из музыки… вот его метод…

Его творчество… есть опыт синтеза живописи, предполагающей изображение вещей в трёх измерениях. В противоположность этому музыка знает лишь одно пространство — время… Творчество Чурлёниса есть попытка, без сомнения, непреднамеренная, наивная и всё же проведённая с тою бессознательной закономерностью, которая составляет постоянство истинного дарования.

Источник

Соната моря. Анданте

Описание картины «Соната моря. Анданте»

По легенде, всероссийская (а затем и мировая) слава малоизвестного на тот момент литовского художника Чюрлёниса началась с картины «Соната моря. Анданте» .

Чюрлёнис, чьи картины уже выставлялись в Вильне и Каунасе, но почти не продавались, переезжает в Петербург. Октябрьским вечером 1908 года его с целью знакомства посетил Мстислав Добужинский. Он был ровесник Чюрлениса, но на тот момент уже имел значительное влияние и известность как художник и критик. День выдался хмурый, неприветливый. Жилье Чюрлёниса наводило на мысль, что его хозяин жестоко бедствует – и так оно и было. Ранимый и робкий Чюрлёнис растерялся, смущаясь бедности и не зная, куда посадить знаменитого гостя.

И тут Добужинский увидел лист бумаги размером примерно 60 на 70 см. Пришпиленный кнопками к стене, он словно осенял и стену, и всю комнату холодным «нездешним» светом.

На морском дне смутно виднеются затопленные корабли и города. От них вверх поднимаются две линии не то жемчужин, не то пузырьков воздуха. Чья-то неведомая рука держит маленький парусник, спасая его от поглощения пучиной. И над этим фантастическим пространством струят желто-зелёные лучи два солнца.

Впечатлённый Добужинский знакомит Чюрлёниса с кружком «мирискусников». Посмотреть его пастели, офорты и темперы приходят Бакст, Лансере, Бенуа, Сомов, Маковский. Музыкальный ритм композиции, умение постичь и передать глубину и таинственность пространства – всё это было столь оригинальным и ни на кого не похожим, что Чюрлёниса сразу же пригласили принять участие в большой выставке, организованной Маковским.

Чтобы восприятие картины «Соната моря. Анданте» было более полным, нужно учитывать, что это – часть живописной сюиты, цикла, состоящего из трех частей: «Аллегро», «Анданте» и «Финал ». В «Аллегро» мы можем видеть, как волны ритмически накатывают на побережье, а холмистый берег противостоит их напору. В «Финале» изображён уже мощный шторм, беснующаяся водная стихия. «Соната моря. Анданте» — средняя и самая «спокойная» часть трилогии ( andante — обозначение умеренного музыкального темпа). Море на время утихомирилось, и в этой паузе между штормами словно появилось возможность подумать о прошлом и о том, что будет; о вечном и о том, что безвозвратно исчезло, смытое морскими волнами.

Источник

Части триптиха соната моря имеют названия

1.Фуга в живописи

Дорогой друг! На протяжении этого года, ты изучал живописную музыку и музыкальные картины художников разных эпох.

Сегодня я хочу тебя познакомить с музыкой и картинами литовского художника и композитора

Микалоюса Константиноса Чюрлёниса (1875-1911).

Хочу отметить, что по рождению Чюрлёнис был российским подданным и тесно связан с русской культурой.

Рассмотри живописное полотно «Фуга» М.К.Чюрлёниса.

Живописное полотно Чюрлёниса «Фуга» — одна из тех работ, которая позволяет говорить о его искусстве, как о наивысшем воплощении идеи синтеза искусства — одной из основных идей символизма, т.е. с помощью различных символов мы сможем раскрыть истину, познать глубину произведения как художественного так и музыкального. Почему же Чюрлёнис назвал своё живописное полотно музыкальным термином (понятием) — «Фуга»? Об этом говорят линейно выстроенные ряды образов картины. Чередование одинаковых или подобных друг другу элементов, расположенных на нескольких уровнях, напоминает мелодическое движение. Ритм, гармония из музыкальных определений, так же как и линия, колорит из определений зрительных, дают точные представления о явлении, запечатлённом на полотне.

Пространство живописной «Фуги» можно трактовать как ряд уровней, которые подобны записи партитуры музыкального сочинения — от верхней горизонтали до самого нижнего «голоса»; и в то же время — как изображение прозрачных вод озера, поверхность которого отделена от «неба» верхней горизонталью, а всё что ниже, — это видимое сквозь воду, на дне, и частично (самый низ), может быть на берегу. Можно сказать, что это и абстракция (вместо реальных изображений использование символов,знаков, графических линий, фигур) , и отзвук зримого мира.

Благодаря живописному образу, созданному художником, мы видим особенности построения определённой полифонической формы (фуги) — мы её видим, она зрима, это нам помогает понять глубинный смысл полифонической (многоголосной) музыки, истоки которой мы находим в самой жизни — в её многомерности, многозвучности, сплетении различных явлений, поступков, переживаний. Советский композитор Д.Шостакович подчёркивал: «Полифония может передавать всё: и размах мысли , и размах мечты, творчества».

Пространство картины как отзвук зримого мира.

Её линии, колорит, ритм напоминают партитуру музыкального произведения. Живописная фуга по композиции аналогична музыкальной фуге, в которой краткая музыкальная мысль (тема-мелодия) имитируется (повторяется с небольшим изменением) в верхних и нижних голосах, так что при одновременном звучании в разных регистрах ( низком, среднем или высоком звучании) повторы тем, переплетаясь, сходятся и расходятся вновь. Это хорошо видно в нотной записи фуги И.-С.Баха.

Послушай Прелюдию (вступление, начало и фугу — бег) Баха для клавира (клавишный инструмент эпохи 17-18 века). СЛУШАТЬ ЗДЕСЬ

Создаётся образ беседующих голосов, каждый их которых индивидуален, самостоятелен.

Музыкальные законы причудливо отражаются и в картине «Фуга», где, как это часто бывает у мастера, живому, хаотическому и всё же чуть ирреальному лесу таинственно отвечает перевернутый, прозрачный и музыкально упорядоченный лес в вышине.

Из всего сказанного и услышанного можно сделать вывод: музыка и живопись, схватывая жизнь во всём её многообразии, гармонии (созвучии, согласии) и противоречиях, обнаруживают общность языка художественных произведений, которую можно выразить следующим образом: линия — форма — цвет в картине (в живописи) воспринимаются как единство мелодии — формы — лада в музыке. Это помогает понять способ воплощения замысла художника, который стремился своими картинами вызвать у зрителей ощущение звучащей музыки.

Послушай ещё раз фугу И.С.Баха и сравни её с картиной М.Чюрлёниса «Фуга». СЛУШАТЬ ЗДЕСЬ .

Во время звучания музыки постарайся проследить за повторением её главной темы в разных голосах.

Ответь на вопросы:

1. Что в них общего?

2. Какие особенности живописи помогают понять принципы развития темы в музыке?

3. Триптих «Сказка» М.Чюрлёниса

Новый континент не на Земле, а в искусстве открыл литовский композитор и художник М.Чюрлёнис. Необычность его творчества состоит в том, что он стремился сделать свою музыку живописной , а своими картинами вызывать у зрителей ощущение звучащей музыки.

Красота мира, увиденного М.Чюрлёнисом, оригинальность ого взгляда запечатлены в его картинах «Сказка. Путешествие королевны». Это триптих.

Рассмотри каждую из трёх картин. Твоё воображение поможет тебе увидеть свои образы. Обрати внимание на то, что в живописной композиции, как и в музыке трёхчастная форма, которая находит своё отражение в контрасте цветового колорита _серый — оранжевый — серый), в сопоставлении различных образов (гора , круг солнца — на первой картине; парящая птица в безграничном просторе, освещённом солнцем, и ребёнок, сидящий на высокой горе, — на второй; королева на фоне неба и бескрайнего водного пространства, серебряное солнце и его отражение — на третьей).

Попробуем вместе с тобой проанализировать картины.

Несомненно, поэтическим центром триптиха является средняя картина — метафора (скрытое сравнение) хрупкости жизни. Младенец и одуванчик — это как будто призыв к защите всего живого. А птица? Угроза или защита?

Можно себе представить, что птица своими крылами оберегает хрупкого младенца? И если около коронованной женщины в третьей картине сидит та же птица (королевна даже руку положила ей на голову). то может быть, птица — это вестник, живая связь между женщиной и младенцем?

А может быть этот ребёнок — далёкое детство самой королевны и птица — её спутница с той младенческой поры?

Восприятие музыки и осознание живописных картин произведений Чюрлёниса перекликаются между собой. Послушай фортепианную прелюдию М.Чюрлёниса. СЛУШАТЬ ЗДЕСЬ.

Иносказательные, символические картины Чюрлёниса отражают неуловимые образы грёз, мечтаний, которые часто связаны с волшебными, сказочными сюжетами, фантастическими видениями, музыкальными ритмами. Они далеки от бытового изображения действительности, но тем не менее оказываются понятными простому зрителю. Те же образы слышатся и в музыке Чюрлёниса — композитора.

И живописные, и музыкальные образы во многом определяются народным творчеством. Истоком живописной сказки является сказка как жанр народного литературного творчества, а фортепианные прелюдии сочинены на основе литовской народной музыки.

4.Живописная музыка Чюрлёниса

Послушай три прелюдии М.Чюрлёниса.

В основе первой прелюдии лежит трёхзвучная песенная интонация, напоминающая нехитрый напев. Лирическое настроение прелюдии дополняют мягкие, словно пульсирующие ритмы сопровождения с пульсирующим подголоском. Наверняка ты услышал появление нового эмоционального состояния в середине пьесы (взволнованность, страстность, порывистость). Третья часть прелюдии повторяет первую, принося успокоение и тишину.

Ответь на вопрос:

Постарайся определить, в какой части звучит кульминация?

Послушай вторую прелюдию М.Чюрлёниса фа мажор. Слушать ЗДЕСЬ.

Обрати внимание на то, что здесь композитор использует другие приёмы развития. Арпеджированные (каждый звук следует один за другим)

аккорды в левой руке имитируют звучание канклеса , литовского народного музыкального инструмента (родственного русским гуслям). Мелодическая линия имеет «изломанные ходы», две фразы, начинаясь с одинаковой интонаций, развиваются по-разному, стремясь достигнуть всё большей вершины. Колоритная (насыщенная) игра «ладовых красок» — ладовое мерцание как игра цвета , мелькание резких, неблагозвучных сочетаний мелодий и сопровождения, в целом устремлённость ввысь при неизменной гармонической основе создают ощущение некоторой зыбкости — то ли внутренней тревоги, то ли мечты.

Музыкальные и зрительные впечатления благодаря звуковой палитре пьес и цветовой гамме картин невольно перекликаются.

Рассмотри картины М.Чюрлёниса «Сотворение мира» и «Зима». Определи, какой картине созвучны эти фортепианные прелюдии. Слушать третью прелюдию ЗДЕСЬ.

Сонаты — это музыкальные произведения, обычно глубокие и значительные по содержанию. Сонаты имеют три части. А у М.Чюрлёниса есть живописная соната — «Соната моря». Три её части, составляющие триптих, имеют музыкальные названия: «Аллегро»( скоро, быстро — определяет темп музыкального произведения) , «Анданте» (медленно) и «Финал».

Рассмотри эти картины.

На трёх живописных полотнах запечатлены различные состояния морской стихии. На первом — плавно вздымающиеся и опускающиеся волны с белой чайкой на фоне.

На втором — застывшая прозрачная глубина морских вод, может быть с утонувшим корабликом.

На третьем — бушующие валы, которые вот-вот поглотят хрупкие кораблики.

Обрати на цветовую гамму картин. Здесь мы наблюдаем контраст разных тонов одного цвета. А композиция — трёхмерное пространство.

В искусстве Чюрлёниса море — как тема, образ и символ, как звуковой и изобразительный материал — играет особую роль. В его живописи море является организующим началом пространства: морская поверхность, морской горизонт, морская глубина связываются со многими другими элементами содержания. При этом море несёт в себе значение одного из чюрлёнисовских миров, в которых возникает и заканчивается жизнь.

В триптихе «Соната моря» этот смысл несёт вторая картина — «Анданте»,

где Чюрлёнис даёт изображение морского дна. Из глубины к морской поверхности строится эта композиция. Прежде всего и ближе всего воспринимается рука с корабликом — рука, поддерживающая, предлагающая, оберегающая. — знак доверия и покоя. Грустно — лирический характер картины, настроение «светлой печали» — воспоминания, сна, сожаления о чём-то прекрасном, но ушедшем. или несбывшемся, или потонувшем в глубине времени веков — морских вод. Печаль эта светится двумя светильниками, горящими на поверхности ровной ночной воды. Светильники ли , лодки ли, глаза ли ночи или моря? Линии пузырьков идут от светильников к низу картины — невозможно избавиться от двойственного восприятия этих линий, идущих по глади водной поверхности о одновременно уходящих под воду, на дно.

На дне — один из построенных Чюрлёнисом городов. Перекликаясь со светом вверху, в городских строениях, горят квадратики окон — деталь, «высветляющая » грусть того, что кануло в бездну вод.

Где-то дальше и над этой жизнью — три подводных холма. Они воспринимаются как перекличка с первой картиной — с волнами и холмистым берегом в верхней части «Аллегро».

В этой части триптиха прежде всего обращает на себя внимание изысканность, мягкость и зыбкость колорита.

Общее построение композиции как ряд волнообразных горизонтальных, тёмных и светлых живописных слоёв наводит на мысль о «регистрах» морского органа и его полифоническом звучании.

Ответь на вопрос:

1. В каких знакомых сочинениях ты уже встречался с образами моря?

Источник