Как кубанские станицы сохранили имена адыгских (черкесских) племен

Второй материал из серии публикаций Виталия Штыбина, в которых он специально для Юга.ру рассказывает о черкесской истории и культуре Краснодарского края.

Туапсе, Пшада, Майкоп, Дагомыс, Геленджик, Псебай — названия этих городов и поселков знакомы практически каждому жителю России, хотя бы раз отдыхавшему на курортах Краснодарского края и Адыгеи. Однако существуют поселки и аулы, названия которых несут в себе особые имена.

Читайте также:

Если вы были в Новороссийске, то могли видеть на трассе указатель в сторону станицы Натухаевской или хутора Убых. На другой стороне Цемесской бухты есть курортный поселок Кабардинка. Многие знают про загадочную станицу Шапсугскую и ее дольмены. Кубанская глубинка богата станицами с именами — Темиргоевская, Бесленеевская, Махошевская, Бжедуховская, Баговская и Баракаевская, а в Республике Адыгея находятся станица Абадзехская, аулы Адамий, Егерухай, Мамхег, Хатукай и Натухай.

Читайте также:

Если вы читали материал про единство адыгского (черкесского) народа, то заметили связь этих названий с племенами (по‑научному — субэтносами) адыгов (черкесов). Составляли ли их население выходцы из этих племен или названия даны им случайно?

Все перечисленные выше названия можно условно разделить на три типа. К первому относятся укрепления. Они охраняли от нападений агрессивных соседей и сдерживали восстания адыгов (черкесов). Поэтому получили названия от этих племен. Сегодня к таким относится только станица Темиргоевская. В 1848 году ее основал генерал фон Засс в качестве военного укрепления Лабинской линии. Темиргоевская удерживала в повиновении адыгов-темиргоевцев в междуречье Кубани, Белой и Лабы. Казачья станица появилась при Темиргоевском укреплении в 1855 году, когда приняли решение о расселении казаков вдоль Лабинской линии для усиления контроля над ней.

Второй тип — поселения. Они получили названия от племен адыгов (черкесов), которые жили в тех местах, но были изгнаны к концу Кавказской войны. К таким относится целый ряд станиц — Натухаевская (1862 год), Бжедуховская (1863 год), Махошевская (1862 год), Бесленеевская (1861 год), Баговская (1862 год), Баракаевская (1862 год), Абадзехская (1862 год), Шапсугская (1863 год). Баговская и Баракаевская получили имена от абазинских обществ Баг и Баракай. Среди жителей новых станиц представителей изгнанных племен не было. В основном их население составляли переселенцы из казачьих станиц Черноморского или Линейного казачьего войска и отставные солдаты из регулярных полков Российской армии.

Из всех перечисленных станиц только Шапсугская имела давнюю историю. В 1834 году на ее месте генерал Алексей Вельяминов основал небольшое Николаевское укрепление, часть Геленджикской кордонной линии. Через него шли военные и гражданские обозы с Кубани в Геленджик через хребет Маркотх. Старая Вельяминовская дорога и сегодня виднеется в горах. Николаевское укрепление было уничтожено адыгами (черкесами) 30 марта 1840 года во время массовых нападений на укрепления России в Черкесии. Павших в укреплении нашли и захоронили лишь спустя много лет. Новые поселенцы построили станицу рядом со старыми руинами укрепления.

К третьему типу относятся аулы Республики Адыгея, которым присвоены имена адыгских (черкесских) племен. Только они отражают реальный этнический состав поселенцев в той или иной мере. Самый старый из перечисленных выше аулов — Хатукай. Он основан в 1859 году (по другим данным, в 1851 году) в ходе принудительного переселения адыгов (черкесов) из предгорной зоны в пойму Кубани под наблюдение войск. Большую часть переселенцев составляли хатукайцы, увлеченные антироссийской пропагандой Магомет Амина в горную местность.

Следом, после окончания войны в 1864 году, адыги (черкесы), выселенные на прикубанские равнины, основали большинство аулов современной Адыгеи. Так появился аул Адамий, где первоначальное большинство составляли адыги-адамиевцы, аул Егерухай (адыги-егерухаевцы), аул Мамхег (адыги-мамхеги). Все три аула находятся примерно в тех же районах, где раньше жили связанные с ними племена. Только адыги-мамхеги ранее проживали около города Майкопа, у слияния рек Белой и Курджипс.

Следующим появился аул Бжедугхабль в 1871 году. После Кавказской войны Россия приняла решение об укрупнении поселений оставшихся адыгов (черкесов), предпочитавших жить отдельными домами, разбросанными по большой территории. Тогда на место будущего Бжедугхабля переселили адыгов (черкесов) из соседних аулов, а также греков-урумов из села Греческого (Хаджихабль) и черкесогаев (черкесских армян) из будущего Армавира.

Необычная история у аула Натухай. Адыги-натухайцы раньше проживали в районе Анапы, Новороссийска, Тамани и Крымского района. В конце Кавказской войны многие из них предпочли покинуть родину и отплыть в Турцию. Но ушли не все. Переселенцы из аула Суворов-Черкесский основали Натухай, старое название — Хатрамук, в 1924 году. Сегодня это поселок Суворов-Черкесский рядом с Анапой, и в нем совсем не осталось адыгов (черкесов). Но когда-то это был большой аул адыгов-натухайцев, оставшихся на службе России. Многие выходцы из этого аула пополнили ряды офицеров армии Российской империи. Натухай сохранил потомков последних адыгов-натухайцев в России.

У поселка Кабардинка история простая. Как и Николаевское укрепление в станице Шапсугской, он был частью Геленджикской кордонной линии. Генерал Вельяминов в 1834 году основал здесь форт Александрия на берегу Суджукской (ныне Цемесской) бухты. Но из-за совпадения названий фортов в Кабардинке и Сочи было принято решение в 1839 году переименовать форт Александрия в форт Кабардинский по имени основавшего ее полка. Сам полк получил название в честь Кабарды, где изначально располагалась его штаб-квартира.

Что касается хутора Убых в черте города Новороссийска — это загадка для исследователей. Убыхский народ, относящийся к особой ветви абхазо-абазинского этноса, проживал до Кавказской войны в долине реки Сочи и практически полным составом выселился в Турцию в 1864 году. Какое отношение к нему имеет хутор в Новороссийске? Основал ли его кто-то из потомков знаменитого народа или просто увлеченный историей человек? Ответы на эти вопросы должны дать специалисты по топонимике.

Несмотря на трагическую для адыгского (черкесского) народа Кавказскую войну и ее тяжелые последствия, в названиях станиц сохранилась живая память о тех далеких годах и тех адыгских (черкесских) племенах, что населяли край.

Источник

Расцвет и закат работорговли на Черноморском побережье Кавказа. Часть 3

Искоренение работорговли шло не только мечом, но и дипломатическими методами и обычным общением на равных. Весомая часть русского офицерства, в том числе и высшего, включая самого Николая Раевского, старалась завоевать не только покорность российским законам, но и симпатии черкесов. Вопреки расхожему заблуждению о том, что замирение Северо-Западного Кавказа шло только с помощью насилия, реальность была несколько иная.

Ярким примером того, как пещерные обычаи вроде работорговли побеждались без помощи оружия, служит хотя бы деятельность Фёдора Филипповича Рота. Этот израненный в боях офицер сохранил доброту характера вместе с обострённым чувством справедливости. Когда в 1841 году его утвердили в должности коменданта Анапской крепости, он развернул столь бурную деятельность в области завоевания сердец натухайцев и шапсугов, что вскоре количество черкесов, отринувших прежний образ жизни, начало расти неуклонно. У Рота даже появилась идея сформировать из новых граждан империи особый черкесский эскадрон.

Фёдор Филиппович смог добиться от черкесов такого доверия, что вместо использования адата (своеобразный свод правовых норм) в решении различных спорных вопросов некоторые шапсуги обращались за помощью к коменданту Анапы. Так шёл медленный и крайне болезненный переход к принятию законов империи. Доходило и до несколько абсурдных ситуаций.

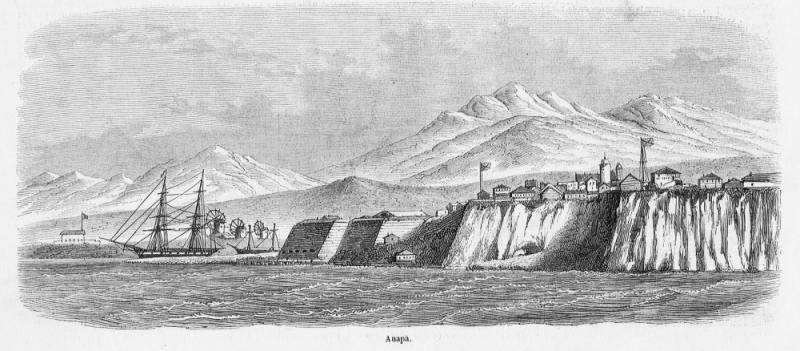

Анапская крепость в 19 веке

Однажды к Роту пришла группа черкесов и предложила ему идти совместным походом против… генерала Засса. Григорий Христофорович Засс был неудержимым и воинственным офицером, который ни минуты не разделял миротворческий дух таких деятелей, как Рот или Раевский. Напротив, Засс умудрился внушить черкесам такой трепет перед собственной фигурой, что те считали генерала дьяволом и пугали им непослушных детей. Вот как ту ситуацию описывает в своих воспоминаниях Николай Иванович Лорер, участник вельяминовских походов, разжалованный майор, декабрист и унтер-офицер на Кавказе:

Так или иначе, но даже подобный контраст в подходе к замирению Кавказа делал своё дело. Всё больше черкесов начинали селиться ближе к крупным укреплениям, Анапе или Новороссийску, где они возделывали землю и занимались меновой торговлей.

Так взаимоотношения между русскими и черкесами сами по себе стали оружием (причём не только против рабства). Горцы со временем стали замечать, что их знать смотрит в сторону Порты, богатеющей трудами их же рабов-соплеменников, гораздо более внимательно, нежели в сторону населения собственных аулов. Одновременно с этим многие русские военачальники и офицеры поощряли черкесскую торговлю, не облагали их непомерными податями и не выказывали никакого высокомерия. К тому же горцы, живущие в мире и согласии, на определённых условиях были даже временно избавлены от всяческой необходимости платить налоги, так же, как и русские переселенцы.

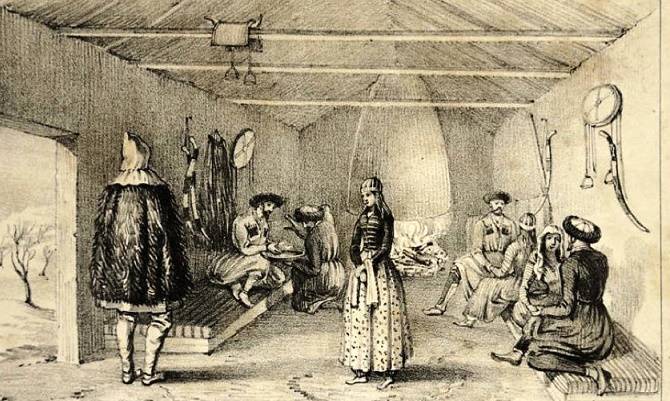

Внутри черкесского дома

Пытаясь пресечь естественное общение простого народа, черкесская знать, подстрекаемая османами, усиливала феодальный гнёт, часто предпринимала карательные экспедиции и всячески потворствовала работорговле. К примеру, в опубликованных материалах Управления Черноморской кордонной линии можно найти рассказ, написанный со слов 14-летнего сына абадзехского тфокотля (представитель свободного крестьянства, которое постоянно находилось под тяжкой властью знати):

И это не единственное свидетельство. Бегство черкесов от собственных лидеров, столь плотно сроднившихся с турками, если и нельзя назвать массовым, то значительным – точно. При этом столь значительным, что из сбежавших от произвола горской аристократии черкесов позже формировались большие династии, оставившие заметный след в истории России. Бежали и девушки, и юноши, бежали целыми семьями и даже знатными черкесскими родами, опасаясь жажды наживы и власти родственных соседей, которые по сложившейся традиции после грабежа побеждённых продавали оставшихся в живых в рабство.

Вот как поручик Николай Васильевич Симановский (закончит службу в звании генерал-лейтенанта), офицер вельяминовской экспедиции 1837 года, описывает переход на сторону русских целой семьи черкесов, уставших от бесконечной войны всех против всех:

Порой в бега пускалась только часть семьи. Причиной бегства становились внутрисемейные конфликты. Так, когда семья черкесов решалась продать в рабство в Турцию сыновей или дочерей, последние частенько бросались прочь из родного дома. Особенно ценились грамотные черкешенки, а они как раз прекрасно осознавали свои перспективы. Таким образом ширилось количество смешанных браков казаков и беглых черкешенок.

Такие беглецы по указанию Российской империи селились на определённых территориях равнинной Кубани. При этом при соблюдении законов империи, в том числе запрета рабства, черкесские поселения пользовались определённой степенью самоуправления, т.к. во внутренние дела таких посёлков русские власти не вмешивались. Конечно, не всё проходило гладко, но сближению русских и черкесов способствовал ряд факторов.

Во-первых, вопреки именованию всех черкесов горцами, далеко не все из них жили непосредственно в горных областях. К примеру, натухайцы проживали и на территории равнины, поэтому стали одними из первых общаться с русскими, чем навлекли на себя гнев воинственных соседей. Карательные походы против них родственных племён отторгли часть натухайцев в сторону русских. Во-вторых, традиционные жилища черкесов, сакли, были чрезвычайно похожи на саманные хаты. Они были белёными изнутри и укрыты крышей из разного рода дранки. Автор около месяца прожил в таком доме на Тамани. В-третьих, казаки, отчасти перенявшие черкесскую одежду, тем самым облегчили взаимную социализацию и т.д.

Но это касалось простого народа. Решить вопрос с их переселением на межличностном уровне мог и любой старший офицер. А вот переселение знатных родов и работа с пши (своеобразное обозначение знати, подобное титулу князя) было делом политическим и курировалось самим императором. Черкесская знать, изъявившая желание служить империи, получала право на дополнительные земли, мужчины знатного рода автоматически получали армейские чины и т.д. Так, флигель-адъютантом императора Николая Павловича был представитель черкесской аристократии Султан Хан-Гирей, сражавшийся в Польше и на Кавказе. А его брат Султан Сагат-Гирей дослужился до звания полковника российской армии, являлся не только боевым офицером, но и представителем черкесов при дворе. Был убит в станице Кавказской в 1856 году. Когда до императора дошла весть о гибели Сагат-Гирея, Александр Николаевич повелел сына погибшего произвести в прапорщики горской милиции с жалованьем по 250 рублей в год, а вдове единовременно выплатить 1500 рублей.

Пшекуй Довлетгиреевич Могукоров

Также одним из наиболее известных горцев, который был потомком семьи беглецов из племени шапсугов, был генерал Пшекуй Довлетгиреевич Могукоров, начавший службу в императорской армии простым рядовым казаком. По иронии судьбы и этот черкес по крови внесёт лепту в искоренение пещерного «бизнеса» работорговли и склонению черкесов к миру и согласию в рамках Российской империи. Вот как его описывал Прокопий Петрович Короленко, историк казачества и этнограф 19 века:

Так или иначе, но к середине 19 века в Российской императорской армии (в том числе и в гвардии) и флоте служили тысячи черкесов из разных племён. Только на Черноморской кордонной линии к 1842 году служило около сотни одних офицеров, в венах которых текла черкесская кровь. То есть к концу Кавказской войны она приобрела характер гражданской, в известном смысле.

В итоге и действия флота, и действия войск, и политика по отношению к черкесам как со стороны высшего командования, так и со стороны простого офицерства в различной степени разрушили вековой «бизнес» рабства, разорвали торговые связи и начали насаждать иной уклад жизни. Разумеется, Крымская война ослабила позиции России на Черноморском побережье и вдохнула надежду на возвращение старых порядков. Но на это у неприятеля, опиравшегося на работорговлю, в виде мятежных черкесов уже не было ни ресурсов, ни прежнего интереса турок (османы диверсифицировали «бизнес», устав засорять Чёрное море своими судами). К тому же новая «русская черкесская» армия, увидевшая другую жизнь и прошедшая через горнило войны, сама по себе стала гарантией окончания пещерного промысла.

Источник

__7b5867z.jpg)