- Что такое легенда карт? Значение термина, условные знаки

- Что такое легенда карты?

- Символика легенды

- Группировки знаков легенды

- Основные условные знаки

- Поразительные детали, которые обычно не замечают на карте Меркатора

- Что такое легенда карты? Виды условных картографических обозначений

- Что такое легенда карты?

- Виды условных картографических знаков

- Географическая карта. Легенда карты

Что такое легенда карт? Значение термина, условные знаки

Все мы знаем, что такое легенда в общеупотребительном смысле. Это предание, былина, история с вымышленными элементами. Но что такое легенда карт? До конца это знают далеко не все. Давайте разберемся с этим термином.

Что такое легенда карты?

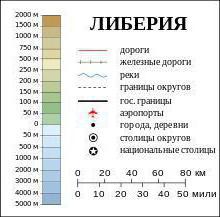

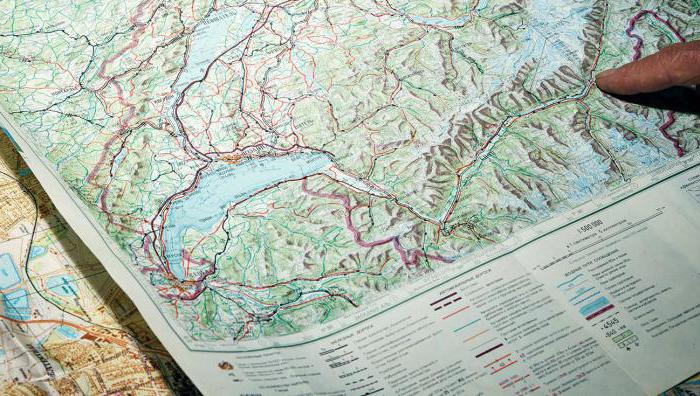

В картографии легенда — это таблица или перечень обозначений, используемых в атласе в сопровождении разъяснения этих символов. Такая система не является унифицированной для всех карт, но стандартизирована и обязательна для топографического их вида.

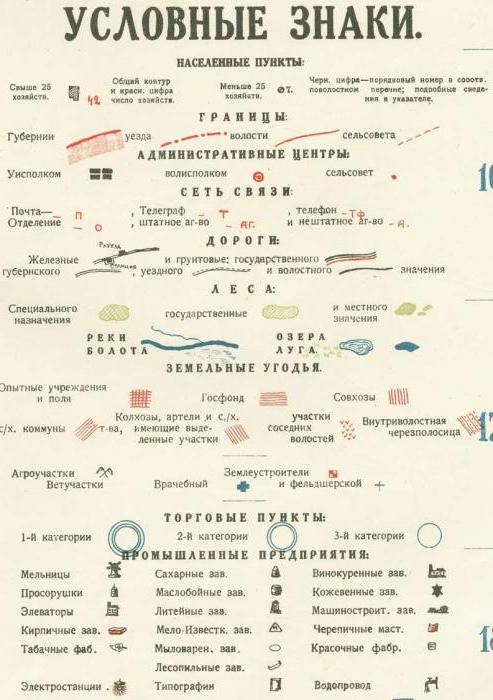

Обычно в атласах легенда карты с условными знаками расположены на свободном пространстве так, чтобы не скрывать от читателя какие-либо объекты. Если издание большое, то для карты отводится страница, а то и несколько. Обычно символы в легендах собраны в тематические группы: населенные пункты, дороги, рельеф, климатические зоны, растения и животные, промышленные объекты и прочее. Также сюда могут быть вынесены какие-либо статистические или информационные сведения.

Символика легенды

Условные знаки в этом случае — это графические символы, которыми обозначают различные объекты, особенности местности. Легенда карты мира или какой-то определенной местности помогает разобраться в них. Без этого правильно прочесть атлас невозможно.

Если вы постоянно работаете с картами, то какие-то условные знаки понимаете уже логически. Например, если нарисовано что-то, имеющее определенную площадь, этот объект будет очерчен границами или даже заштрихован изнутри. Для изображения того, что не растянуто на местности, используются линии, определенные точечные символы.

Площадь того или иного объекта не берется примерной — его изображение отталкивается от масштаба. Сведения о последнем вы всегда найдете в легенде карты России, мира, отдельной зоны или области.

Главные требования к условным знакам — они должны быть простыми, логически понятными и разнообразными. Для этого, например, отдельные категории исполнены картографом в одном цвете и стиле что на карте, что в легенде. Выделить что-то можно и выбором определенного шрифта, его размера. Так, например, мегаполисы обозначаются заглавными буквами, областные центры — прописными, небольшие населенные пункты — мелким шрифтом. А в легенде уже расписано, какое число жителей подразумевает под собой каждое написание.

Еще одно важное требование к атласу — читабельность символов не только в таблице-легенде, но и на нем самом. Трудно разобраться в изображенном, если условные знаки сливаются с общим фоном, похожи друг на друга, нарисованы без учета качества печати. Картограф также обращает внимание и на то, цветным или черно-белым будет атлас. В первом случае разнообразие и четкая видимость символов большей частью достигается различными оттенками, во втором — многоликостью изображений, форм, шрифта.

Конечно, нам более удобны для ориентировки на местности максимально подробные карты. Но при этом перегруженность символикой может и сильно утяжелить прочтение атласа. Чтобы узнать, что скрыл под собой тот или иной условный знак, приходится из раза в раз обращаться к легенде, что довольно хлопотно. Поэтому картограф должен уметь быть лаконичным — изобразить только необходимое, где-то добавить нужные подробности, вынести увеличенный участок. В противном случае карта превратится в сложный ребус для учащегося, путешественника или иного читателя.

Группировки знаков легенды

Как мы уже упоминали, стройного единообразия в мире картографии нет. Какие-то унифицированные условные обозначения были приняты на международных географических конгрессах в 1909-м и 1912-м. Они установили символы легенды, так называемой «Миллионной международной карты».

Однако вместе с тем можно выделить основные группы условных знаков:

- Цифровые надписи.

- Внемасштабные символы.

- Знаки для объектов, которые изображены в масштабе карты.

- Линейные условные символы — границы, автомагистрали, железные дороги, береговые, связные линии, горизонтали и прочее.

Основные условные знаки

Разобрав, что такое легенда карт, мы увидели, что основным ее героем будет символика, применяемая на изображенном плане местности. Самые распространенные знаки следующие:

- масштаб карты;

- населенные пункты;

- гидрография;

- дороги;

- границы: государственные, климатические, зональные и прочие;

- особенности рельефа местности;

- основная растительность, зоомир;

- искусственные объекты и прочее.

Что такое легенда карты? Это условные знаки, которые обозначают тот или иной объект в атласе, и их краткая характеристика. К подобным символам выставлены довольно жесткие требования, чтобы сделать карту читабельной и логичной.

Источник

Поразительные детали, которые обычно не замечают на карте Меркатора

Карта Меркатора 1595 года, а особенно её фрагмент, изображающий полярный регион, известна чрезвычайно широко. Тем более странным выглядит, что легенда самой карты, прочно связанной с легендами об Арктиде и Гиперборее , остаётся практически неизвестной. Да. Есть и такая легенда — «карты Меркатора». Весьма богатая, кстати. Легенда карты — разъяснение условных обозначений, а также любая дополнительная информация в письменной форме. А на изображении полярной суши легко различить весьма пространные надписи.

Кажется, что на карте изображена ошеломляющая нелепость. Из озера в центре полярного континента (имени собственного Меркатор этой земле не даёт) вытекают четыре реки с обширными дельтами. Но даже школьник понимает (должен, как минимум), что так не бывает. Из водоёма всегда вытекает только одна река. Плюс, дельты — слишком большие для потоков указанного размера. Кроме того, реки не текут, как положено, с гор, а рассекают хребты… Географический бред? Всё именно так и выглядит, и по этой причине автор дополняет карту подробными пояснениями, позволяющими правильно истолковать изображение.

На карте не реки. И это легко понять, так как реки Меркатор рисует иначе, да и русла полярных потоков слишком широки. А значит, на карте изображены четыре острова, окружающие небольшое море. То же, что выглядит «дельтами» — это притоки, сливающиеся в единый пролив. Меркатор пишет, что воды Северного Ледовитого океана текут по проливам так быстро, что никогда не покрываются льдом. Полярный архипелаг не срисован из некого древнего источника, а существует по мнению автора в современности — в XVI веке, — и значит, там очень холодно. Но четыре пролива, по которым вода стекает из океана в полярное море, не замерзают из-за стремительного течения. Это подчёркивается, ибо важно.

Откуда течение? Легенда карты разъясняет и это. На полюсе гигантским водоворотом у подножия Чёрной горы морская вода уходит под землю. Природу явления Меркатор не разъясняет, и именно в этом умолчании, как обычно и бывает, содержится ценная информация. Не разъясняет, значит, полагает, что аудитории эта природа понятна.

Теория полой Земли обычно связывается с именем Декарта, обосновавшего её (с позиций Аристотелевой физики) в XVII веке . Но, благодаря карте Меркатора, можно понять, что сама концепция существовала и ранее, причём уже являлась достаточно популярной в XVI столетии. Позиции свои она сохраняла до середины XIX века. Ведь даже тогда, одной из целей планируемых экспедиций к полюсам считалось обнаружение отверстий, связывающих поверхность планеты с «внутренними сферами».

Во всех вариантах концепция полой Земли предполагала, что кора планеты не является цельной, а имеет отверстия на полюсах. Хотя Антарктида открыта ещё не была, в существовании Южного Континента географы XVI столетия не сомневались. Реальность обширной земли вокруг южного полюса вытекала из принципа равновесия. Иначе бы выходило, что в северном полушарии больше суши, чем в южном, а считалось, что так быть не должно.

Оставался север. Европейцы не имели понятия что там творится, но если бы полюс целиком был покрыт водой, мировой океан сразу ушёл бы на нижние уровни. А значит, суша должна окружать и северный полюс. Где располагается сливное отверстие, сквозь которое и ушли воды Ноева потопа . И оно продолжает выполнять свои деривационные функции, ведь океан постоянно пополняется реками, а реки — дождём. Логично же!

О круговороте, при котором испаряющаяся с поверхности морей вода затем конденсируется, образуя облака, и вновь проливается на землю, науке стало известно только в XVIII столетии (хотя догадки высказывались и ранее). До этого, еще со времен Аристотеля, считалось, что осадки имеют небесное происхождение. Так или иначе, Меркатор о круговороте информирован не был, и по обычаю античных и средневековых географов рисовал на карте то, чему на ней быть полагалось. Гидросфера планеты не могла функционировать без описанного им предохранительного устройства. Работающего бесперебойно, — отсюда акцент на течение, не дающее воде замерзать. В противном случае, сток сокращался бы зимой, что приводило бы к сезонному поднятию уровня океана. А ничего подобного не наблюдалось.

Но откуда Меркатор узнал подробности? Об островах в истоках, изгибах русел и об их количестве, о размере полярного моря?… А он и не знал. Кроме некоторых. Например, количество проток на входе в каждый из проливов указывается со всей ответственностью. Упоминая же гору, автор ссылается на Марко Поло, слышавшего о чём-то таком на востоке.

Во всех прочих случаях на карте подчёркивается, что изображения условны. Так, по обычаю древних географов, рисовались очертания «неизвестной земли» — чтоб походила на реальную сушу с заливами, реками и горами, на усмотрение художника. Но без названий географических объектов. Названия же, как указывалось выше, на карте не имеет даже сам полярный архипелаг. То есть, по сведениям Меркатора, это именно неизвестная земля, не имеющая даже определённых очертаний на стороне, обращённой к Скандинавии. Таким образом, составитель карты сообщал, что не знает, на каком расстоянии севернее схематично нарисованного Шпицбергена (вероятное направление подхода европейского корабля) начинается полярная суша.

. Но и это еще не всё. Легенда карты содержит также сведения о населении полярных земель. Плюс, количество проток, опять-таки. Европейцы не достигали берегов окружающей полюс суши, но. Кто-то ведь достигал, подсчитывал протоки, с местным населением контактировал и смог рассказать об этом? На карте отчётливо различимы результаты творческих домыслов составителя и сведения (пусть, недостоверные), которыми Меркатор располагал в действительности. Учёный не пытается смешивать одно с другим, а напротив оставляет явные указания, позволяющие отличить первое от второго.

Источник

Что такое легенда карты? Виды условных картографических обозначений

Легенда – это не только вымышленный рассказ о каком-либо событии или человеке. Есть у этого слова и другое значение. В этой статье пойдет речь о том, что такое легенда карты по географии. Что она собой представляет и для чего необходима?

Что такое легенда карты?

Карта – это азбука географии. Без нее очень сложно представить эту науку в принципе. Карта является одним из главных инструментов географических исследований. В то же время она часто выступает и наглядным результатом деятельности ученых-географов.

Географическую карту, как и любую книгу, нужно уметь правильно читать. И если книги пишутся при помощи букв, слов и предложений, то у карт тоже есть свой специфический «язык». Как он выглядит? Чтобы ответить на этот вопрос, как раз и нужно разобраться с тем, что такое легенда карты.

Легенда (англ.: map legend) – это перечень всех условных обозначений, которые были использованы при составлении конкретной карты, с текстовыми пояснениями их значения. Она может иметь вид таблицы или простого списка.

Легенду карты помещают на свободном пространстве листа, чаще всего – в нижней его части или в углах. В комплексных географических атласах ее можно встретить на отдельных страницах издания (в начале или в конце). Как правило, в легенде все условные знаки сгруппированы. То есть отдельно указаны обозначения гидрологических объектов (реки, болота, пруды), населенных пунктов, растительности, путей сообщения и т. д.

Теперь понятно, что такое легенда карты. Пожалуй, не лишним будет ознакомиться и с главными видами условных картографических знаков.

Виды условных картографических знаков

Условных обозначений, которые используются в составлении географических карт, очень много. Однако все они делятся на четыре основные группы:

- Масштабные (контурные или площадные) – те, которые можно выразить в масштабе карты (например лес, поле, жилой квартал города).

- Внемасштабные (точечные) – обозначения объектов, которые невозможно выразить в масштабе карты (например шахта, завод, храм).

- Линейные – знаки, с помощью которых на картах обозначают протяженные объекты (дороги, государственные границы, линии электропередач и т. д.).

- Пояснительные знаки – это всевозможные подписи, шрифты, которые дают дополнительную характеристику изображаемых объектов местности.

Итак, теперь вы знаете, что такое легенда карты. С ее помощью можно «прочитать» любую географическую карту и извлечь из нее массу полезной и интересной информации о той или иной местности. Но для этого, разумеется, необходимо выучить все условные обозначения, используемые в современной топографии.

Источник

Географическая карта. Легенда карты

План-конспект урока географии

Тема урока: Географическая карта. Легенда карты

Образовательные: формировать представления о значении географических карт; знание определений «географическая карта», «легенда карты», «изолинии», «горизонтали»;

Развивающие : развивать умение работы с картами атласа и контурными картами, способствовать развитию устойчивых познавательных интересов .

Воспитательные: воспитание внимательности, целеустремленности.

Тип урока: изучение нового материала.

Средства обучения: учебник, глобус, , атласы, настенные географические карты.

Приветствие учащихся, проверка отсутствующих.

Проверка домашнего задания , §4

Изучение нового материала

Одним из наиболее совершенных изображений земной поверхности является географическая карта.

Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности?

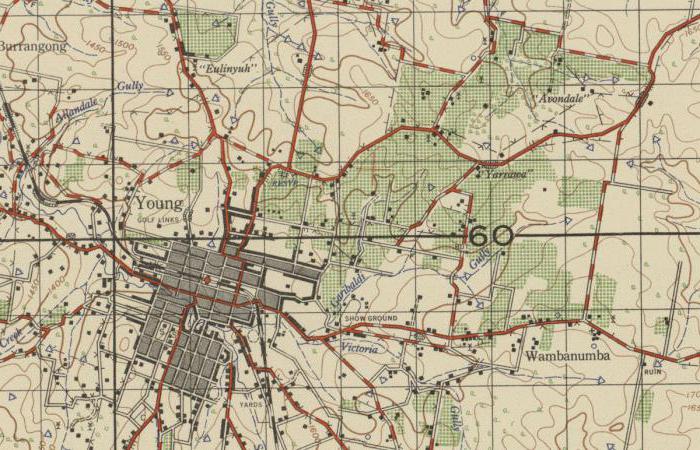

Географическая карта — чертеж большого участка земной поверхности, выполненный по специальным правилам. Эти правила во многом совпадают с правилами построения плана. Как и план, карта строится в масштабе с использованием условных знаков.

Задание: найдите определение и запишите в тетрадь.

Карта гораздо менее подробна, чем план местности. Одному сантиметру карты могут соответствовать десятки и сотни километров, тогда как одному сантиметру плана, как правило, десятки и сотни метров. Глобус удобен, когда мы хотим рассмотреть Землю целиком, план — когда мы работаем с небольшим участком местности. Значительные по площади территории изображают на географических картах. Географическая карта схожа с планом в том, что поверхность Земли тоже изображается на плоскости, в масштабе и с помощью условных знаков. Однако, по сравнению с планом, карта обладает рядом очень важных отличительных свойств.

Во-первых, карта далеко не так подробна, как план. Из-за того, что на карте изображают крупные по размерам территории, приходится использовать обобщение, и более мелкий масштаб. На карте показаны не все, а только главные объекты или явления. Одному сантиметру на карте могут соответствовать реальные расстояния от десятка до сотен километров.

Во-вторых, многие условные знаки, которыми пользуются при составлении карт, отличаются от тех, которые приняты на планах. Например, на плане зеленым цветом изображаются леса, а на физической карте полушарий и России — наиболее низкие места суши — низменности. Океаны, моря и их части на картах показаны в виде четко очерченных контуров голубого (синего) цвета, горы — разными оттенками коричневого. Чтобы показать разную глубину морей и высоту гор, на картах применяют шкалу высот и глубин и метод послойной окраски.

Условные знаки с их расшифровкой образуют легенду карты.

Слово «легенда» обозначает «то, что читают». Легенда — это ключ, с помощью которого раскрывается содержание карты. Работу с картой всегда нужно начинать с изучения ее легенды.

— Итак, что же мы видим в легенде карты? (прежде всего шкалу глубин и высот, которая показывает высоту места)

— Что обозначает зеленый цвет?

— Почему зеленого цвета два оттенка?

— Какими еще цветами представлена карта? Что они обозначают?

Наибольшая трудность при построении карты заключается в том, что на плоском чертеже необходимо изобразить выпуклую земную поверхность. При этом неизбежно возникают искажения. И чем большую территорию изображают на карте, тем больше становятся искажения.

Географическая карта — это обобщенное уменьшенное изображение Земли или большого участка ее поверхности на плоскости с помощью условных знаков. Карты очень многообразны.

Рассмотрите и скажите какого масштаба карты в атласе. Вы видите, что: — чем большее пространство надо изобразить, тем мельче должен быть масштаб; чем мельче масштаб, тем менее подробно содержание карты.

В зависимости от масштаба различают карты:

— крупномасштабные — от 1:10 000 до 1: 200 000;

— среднемасштабные — от 1:200 000 до 1: 1 000 000;

— мелкомасштабные — мельче 1: 1 000 000.

Самый мелкий масштаб используют для карты мира. По пространственному охвату выделяют карты мира, карты материков и океанов, отдельных стран и их частей.

Очень многообразны карты по содержанию. Они могут быть общегеографические и тематические.

На общегеографических картах отображен общий облик пространства — горы, равнины, реки, моря и другие важнейшие природные объекты. Тематические карты посвящены отдельной теме. Например, карта землетрясений и вулканов, карта природных зон, политическая карта, на которой показаны страны мира. Существуют и разные контурные карты — на них нанесены только контуры, очертания географических объектов. Эти карты будете в дальнейшем использовать и вы, нанося на них необходимую информацию.

-Что вы узнали для себя нового сегодня на уроке?

-Как вы считаете, пригодятся ли вам эти знания в жизни?

V . Домашнее задание — §5, выучить определения.

Источник