- Образ моря в сказках Пушкина

- Выставка «Море в творчестве А.С. Пушкина».

- Анализ стихотворения «К морю» Пушкина

- Краткий анализ

- История создания

- Композиция

- Средства выразительности

- Анализ стихотворения «К морю» (А.С. Пушкин)

- История создания

- Жанр, направление, размер

- Композиция

- Образы и символы

- Темы, настроение, проблемы

- Основная идея

- Средства выразительности

Образ моря в сказках Пушкина

В своем творчестве Александр Сергеевич Пушкин часто обращался к природным стихиям. Сказки не стали исключением, и на страницах этих произведений читатель часто встречается с морем.

В некоторых сказках оно выступает фоном действия, оттеняющим чувства и эмоции героев, а в некоторых — полноценным героем, влияющим на сюжет.

Особую роль море играет в «Сказке о рыбаке и рыбке». Оно является одновременно и местом действия, и индикатором развития сюжета.

Золотая рыбка в обмен на свободу предлагает старику исполнить его желание, рыбак отказывается и отпускает её просто так.

Когда он снова приходит к морю, чтобы попросить новое корыто, то видит, что оно немного разыгралось:

«Вот пошел он к синему морю;

Видит, — море слегка разыгралось».

Второй раз рыбак идет с просьбой о новой избе:

«Вот пошел он к синему морю,

(Помутилося синее море)».

В третий раз отправился он к морю, чтобы стала его старуха дворянкой:

«Пошел старик к синему морю;

(Не спокойно синее море)».

Желание старухи стать морской владычицей вызывает гнев рыбки:

«Вот идет он к синему морю,

Видит, на море черная буря:

Так и вздулись сердитые волны,

Так и ходят, так воем и воют».

Море здесь является отражением состояния золотой рыбки. Гнев её растет по мере того, как желания старухи становятся более безумными, водная гладь чернеет, мутнеет и погружается в неистовый шторм.

В «Сказке о попе и работнике его Балде» море – место обитания сказочных созданий, чертей:

«Пошел, сел у берега моря;

Там он стал веревку крутить

Да конец ее в море мочить.

Вот из моря вылез старый Бес:

«Зачем ты, Балда, к нам залез?»

— Да вот веревкой хочу море морщить,

Да вас, проклятое племя, корчить».

В «Сказке о царе Салтане» море — добрый помощник. Мать и сын, запертые в бочке, просят у него помощи:

«Ты, волна моя, волна!

Ты гульлива и вольна;

Плещешь ты, куда захочешь,

Ты морские камни точишь,

Топишь берег ты земли,

Подымаешь корабли —

Не губи ты нашу душу:

Выплесни ты нас на сушу!»

И послушалась волна:

Тут же на берег она

Бочку вынесла легонько

И отхлынула тихонько».

Так же это место обитания невероятных чудес. Царевна-лебедь, 33 богатыря выходят из его глубин.

Море – прекрасная и справедливая стихия. Оно откликается на просьбу Гвидона, благосклонно относится к старому рыбаку. Но беспощадно к старухе, утратившей всякую совесть и доброту.

Источник

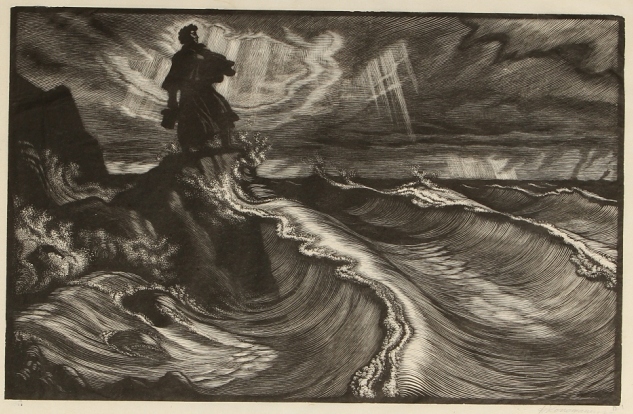

Выставка «Море в творчестве А.С. Пушкина».

Художественная галерея Морского выставочного центра

г. Североморск, ул. Ленина, д. 11 (Театр эстрады «Янтарb-холл»)

Выставка

«Море в творчестве А.С. Пушкина»

Из фондов Государственного музея А.С. Пушкина

Выставка продлится:

с 2 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года

В подзаголовке Пушкин назвал это стихотворение «Подражанием Байрону», однако уже в первых его строках звучит оригинальный голос русского поэта. Недаром они так напоминают слова из русской народной песни «Уж как пал туман на сине море…». А вскоре были написаны «Нереида», «Редеет облаков летучая гряда…», «Буря», «Талисман» и многие другие стихотворения.

Море у Пушкина всегда разное. Но, независимо от того, описывает ли поэт сладостный шум полуденных волн или бурную мглу бушующего моря, оно все равно прекрасно. Корабли, плывущие по морю – непременно «гордые». Красота моря – также «гордая», «торжественная» и «вечная». Для Пушкина море олицетворяет свободу, неукротимость, ничем не сдерживаемую своенравную и мятежную силу. Не случайно в стихотворении «К морю», связанном с отъездом Пушкина из Одессы в новую ссылку – в Михайловское, поэт отождествляет образ моря с образами «властителей дум» того времени – Наполеона и Байрона:

Стихотворение заканчивается обещанием поэта не забывать морской «свободной стихии». И действительно, гул «романтического» моря – высокую героику, идеал возвышенного и прекрасного в мире и в человеке – поэт сохранил и в поздний период своего творчества.

Образ моря Пушкин связывал и с царем-реформатором Петром I, прорубившим окно в Европу и сделавшим Россию морской державой, дав ей возможность «ногою твердой стать при море». Многие «морские» строки поэт адресовал своим современникам, и всегда это были для него близкие и дорогие люди. Среди них – М.Н.

Особую роль море играет в сказочной поэме Пушкина «Руслан и Людмила», в сказках «О царе Салтане…», «О попе и работнике его Балде», «О мертвой царевне…», «О рыбаке и рыбке». Море в них – и часть могучей природы, и место обитания многих сказочных героев. Кроме того, оно само является персонажем этих сказок, сочувствующим добру и ненавидящим зло. В «Сказке о царе Салтане…» морская волна выступает как спасительная сила для матери с младенцем; морское пространство ограждает остров Буян от чужого и враждебного окружающего мира. В

Не удивительно, что образ моря привлекал многих художников, обращавшихся к биографии поэта и его произведениям. На выставке, подготовленной Государственным музеем А.С. Пушкина, представлены работы Е.А. Кибрика, Ф.Д. Константинова, Т.А. Мавриной, В.Д. Поленова, В.А. Милашевского и других художников, объединенные общей темой: «Море в творчестве А.С. Пушкина».

Источник

Анализ стихотворения «К морю» Пушкина

А. Пушкин восхищался морем, ведь в свободной, могущественной стихии чувствовал родную душу. Этой стихии было посвящено стихотворение «К морю», которое поэт написал, будучи в южной ссылке: произведение отражает его тоску по свободе. Предлагаем ознакомиться с кратким анализом «К морю» по плану, который пригодится для урока литературы в 10 классе.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением К морю.

История создания – произведение было написано в 1824 г., поэт начал работать над ним накануне отъезда из Одессы, а дописал в Михайловском.

Тема стихотворения – тема свободы, восхищение морем, водной стихией.

Композиция – По смыслу в стихотворении можно выделить несколько частей: обращение к морю, в котором поэт выражает своё восхищение, рассказ о том, что было пережито у моря, рассказ об известных людях и событиях, связанных с морем. Произведение состоит из четырёх- и пятистиший.

Жанр – элегия.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб, рифмовка перекрестная АВАВ, в некоторых пятистишиях – кольцевая АВВА.

Метафоры – «катишь волны», «бездны глас», «могучей страстью очарован», «угасал Наполеон», «оплаканный свободой».

Эпитеты – «свободная стихия», «глухие звуки», «своенравные порывы», «смиренный парус», «скучный, неподвижный берег», «торжественная краса».

Сравнения – «Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум», «как бури шум, другой от нас умчался гений».

История создания

С 1820 г. А. Пушкин пребывал в Южной ссылке. Сначала поэта отправили в Кишинев, но пыльная провинция угнетала его. Александр Сергеевич добился перевода в Одессу, где впервые увидел море. «Свободная стихия» сразу же пленила поэта свободой и величием. Морское побережье стало любимым местом, куда поэт отправлялся, чтобы предаться сокровенным мыслям.

В 1824 г. Пушкин получил разрешение возвратиться в родные края. Перед отъездом он начал писать стихотворение, в котором прощался с морем. Он понимал, что из-за строгого режима вряд ли получит возможность ещё раз побывать у моря. Анализируемое произведение было закончено в Михайловском.

Можно сделать несколько предположений, кому посвящено стихотворение: Байрону, Наполеону или Елизавете Воронцовой. Образы этих людей скрываются за метафорическими стихами.

Главная тема стихотворения – красота и могущество морской стихии. В контексте нее развиваются проблемы свободы, любви, поэтического творчества. Каждая из дополнительных проблем воплощается в образах реальных людей: Наполеона, Байрона, Воронцовой.

В центре произведения – лирический герой и море. В первой строфе наблюдаем за лирическим героем, который обращается к водной стихии с прощальными словами. Далее Пушкин создает пейзажные зарисовки, наполненные не только зрительные, но и слуховые образы. Морские картины сливаются с мыслями лирического героя. Он признается, что часто приходил на побережье, «заветным умыслом томим» . В такие минуты море превращалось в чуткого друга, отзывалось поэту. В водной стихии лирического героя привлекают свобода, своенравие и властность.

У моря лирический герой привык быть откровенным с самим собой. Он не утаивает, что пытался сбежать с берега, но не смог, так как был «могучей страстью очарован» . В этих строках автор намекает на нежные чувства к Елизавете Воронцовой. Берег в стихотворении противопоставляется морю, герою он кажется скучным и неподвижным.

Постепенно монолог лирического «я» наполняется образами людей, которые стали значимыми в истории, литературе и жизни Пушкина. Сначала душа героя поражается воспоминанием о скале, куда отправили Наполеона. Несколько строф посвящено Байрону. Его поэт называет гением, « властителем дум» , певцом моря. Лирический герой восхищается могуществом, неукротимостью Байрона, считая, что этого человека создало само море.

В последних строфах повторяются слова прощания. Лирический герой обещает, что никогда не забудет море, частичку его духа заберёт с собой.

Композиция

Анализируемое произведение – монолог-обращение лирического героя. По смыслу в стихотворении можно выделить несколько частей: обращение к морю, в котором поэт выражает своё восхищение, откровения лирического героя о пережитом у моря, рассказ об известных людях и событиях, связанных с морем. В произведении чередуются четырёх- и пятистишия.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб. В произведении представлены два вида рифмовки – перекрестная АВАВ и кольцевая АВВА.

Жанр – элегия, так как лирический герой грустит из-за скорого расставания с морем. Есть в стихотворении и элементы послания: обращения к морским просторам.

Средства выразительности

Для передачи внутреннего состояния лирического героя и воспроизведения красоты морских просторов Александр Сергеевич использовал средства выразительности. В тексте есть метафоры – «катишь волны», «бездны глас», «могучей страстью очарован», «угасал Наполеон», «оплаканный свободой»; эпитеты «свободная стихия», – «глухие звуки», «своенравные порывы», «смиренный парус», «скучный, неподвижный берег», «торжественная краса»; сравнения – «Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум», «как бури шум, другой от нас умчался гений» . При помощи метафор поэт создаёт оригинальные образы всемирно известных людей.

Шум морских волн передается посредством аллитерации «з», «с», «ш»: «Твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз».

Источник

Анализ стихотворения «К морю» (А.С. Пушкин)

Стихотворения для поэтов не просто рифмованные друг с другом строки. Это собрание образов и символов, настроений и глубоких проблем. Каждый творческий человек вкладывает в свои произведения частичку своей души, мыслей и внутренних переживаний. Стихотворение «К морю» не стало исключением. Его автором является величайший русский поэт, драматург и прозаик, который также стал основателем русского реалистического направления – Александр Сергеевич Пушкин. Чтобы оценить смысл стихотворения «К морю», обратимся к его разбору. Постарайтесь вместе с Многомудрым Литреконом осознать важность каждого слова, ощутить настроение Пушкина и почувствовать тонкую натуру поэта.

История создания

Пребывая в южном изгнании (1820-1824), Пушкин создает ряд произведений, к которым относится и стихотворение «К морю». В то время Александр Сергеевич неосторожно обращается с провокационными высказываниями в сторону правительства, в поэтических строках читаются выступления против крепостного права и несправедливых законов, за что его хотели сослать в Сибирь, но, благодаря его друзьям, он оказывается в Одессе.

Поэт испытывал противоречивые чувства: ему не нравилась мелкая канцелярская должность, но ему нравилось Черное море, и он не хотел его покидать. Он видел в нем своего друга, который вдохновлял его, успокаивал и давал новых сил. Расставаясь с югом, А.С. Пушкин начал работу над прощальным произведением. Стихотворение было закончено только в Михайловском в 1824 году. Из одной ссылки поэта перебросили в другую.

Есть интересные факты о южной ссылке поэта. Оказывается, Пушкин, удрученный несправедливым отношением к себе, готовил побег за границу по Черному морю. Он, несмотря ни на что, не желал покориться воле царя и отбывать свой срок на юге. Кроме того, жизнь в России была ему противна из-за враждебности света и тирании власть имущих. Но идея с побегом не увенчалась успехом, и поэт был вынужден от нее отказаться. Его романтическая натура была склонна к переменчивости. Поэтому данное стихотворение хранит чувства неудавшегося эмигранта, который расставался с мечтами о свободе, прощаясь с Черным морем. На это есть прямые указания в тексте: «Не удалось навек оставить мне скучный, неподвижный брег». Его задержала страсть к Елизавете Воронцовой, о чем он тоже намекнул к тексте.

Жанр, направление, размер

Жанр стихотворения – элегия. Это лирическое произведение, в котором поэт передает глубокие личные переживания, пропитанные настроением грусти и тоски. Покинув море, он печалится, ведь для него «мир опустел». Поэт вспоминает: «Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глас…».

Стихотворение написано четырехстопным ямбом, рифма перекрестная.

Направление, к которому следует отнести произведение — романтизм. В тексте поднимаются типичные для данного концепта темы: одиночество, томление, тоска и грусть. Герой — одинокий странник, противопоставляющий себя обществу — это тоже типичная черта. Даже жанр элегии характерен для романтизма.

Композиция

Композиционно можно поделить стихотворение на несколько частей. Это можно объяснить тем, что поэт начинал его писать, еще находясь в Одессе, а закончил уже вдали от Черного моря.

- В первой части герой восхваляет и восхищается морем: «Ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой».

- Далее отметим ностальгические настроения героя, который с грустью вспоминает, как он бродил по берегу и наслаждался каждой минутой, проведенной с морем. Поэт упоминает и образ Наполеона, также и образ Байрона, но уже не называет его.

- Закончив с теплыми воспоминаниями, Пушкин переходит к прощанию: «Прощай же, море! Не забуду твоей торжественной красы…».

Образы и символы

Произведение наполнено различными образами.

- Образ моря. Главным лирическим героем стихотворения становится море — гордое и свободное, как подчеркивает автор. Это верный друг того, кто его воспевает. Оно своенравно, его краса «торжественна», но в то же время вечерний гул волн успокаивает и умиротворяет. Оно может быть и спокойным, оберегая моряков, а может разрушить и «стаю кораблей». Александр Сергеевич подчеркивает могущество и независимость своего «приятеля», расставание с которым кажется ему трагедией. Море стало настолько близко герою, что он наделяет себя его признаками («брожу я тихий и туманный»). Гул волн кажется ему шепотом друга. Сам образ является отражением настроения героя.

- Наполеон (французский император, завоевавший всю Европу) становится еще одним романтическим образом в произведении. Его пожизненное заключение на затерянном одиноком острове считалось реальным воплощением трагической судьбы непонятого толпой гения. Наравне с Наполеоном появляется и «другой властитель наших дум» — Байрон (английский поэт, родоначальник романтизма). Это тоже романтический образ гонимого и непонятого странника, который погиб, защищая народ Греции в братоубийственной войне. Его автор упомянул, чтобы показать свое внутреннее состояние, ведь из одной ссылки он поехал в другую. Он, как и Наполеон, является невольником страстей при дворе, пленником режима, а сходства с Байроном можно найти в характере поэта: он решителен, горяч, но одинок и не понят толпой. Он называет Байрона «могучим, глубоким и мрачным». Эти же черты можно отнести к самому поэту.

- Лирический герой. Перед нами вольнолюбивый и пылкий поэт, который планировал побег из России по морю. Его задержала страсть к женщине, но жалеть ему не о чем, ведь в море есть только один пункт, который мог бы его заинтересовать — остров изгнания Наполеона. Но в остальных странах, куда он хотел бежать, цивилизация стерла границы между свободой и рабством, поэтому та или иная тирания ждет его везде. Такие взгляды свойственны поэтам-романтикам: они пропагандировали возврат к естественной жизни вне цивилизации. Переживания и думы лирического героя говорят читателю о том, какая система мировоззрения сформировалась у него за годы гонений. Ему близка идея о порочности всех государственных институтов, зато стихию он превозносит и противопоставляет ее гордость и независимость диктатуре. Спасение людей и себя самого он видит в естественности — в природе, любви и гармонии. Само море отражает его характер: свободный, сильный и своенравный.

- Просвещение и тиран — это две стороны одной медали: Европейская и Российская система правления. Если в странах Европы была эпоха Просвещения (научный и промышленный прогресс, разветвленная система правления из реально работающих государственных институтов, которые не работают по указке одного человека), то в России была абсолютная монархия (один царь, застой во всех сферах, кроме военной, более жесткие законы и порядки). Но обе крайности не устраивают поэта, ведь во всем реальном есть недостатки, а он мысленно устремился за идеалом свободы в просторы соленых вод.

Темы, настроение, проблемы

- Основная тема стихотворения — свобода. В поисках независимости герой хотел отправиться в Европу по морю, но понял, что и там он не найдет своего идеала. В пример он приводит судьбы Наполеона и Байрона: оба они и в свободной Европе оказались невольниками. Значит, «судьба земли везде одна и та же»: всюду верх берет господство сильных, а остальные остаются ни с чем. Поэт не видит в окружающем мире ни политических, ни социальных, ни творческих свобод, поэтому решает остаться на своем берегу.

- Еще одна важная тема — одиночество. Герой видит друга только в стихии, а также описывает удел известных людей: и Наполеон, и Байрон умерли в одиночестве и непонимании. Поэт также далек от общества, ведь он всегда один. Очередная ссылка вновь принуждает его уехать, и на этот раз он прощается с единственным товарищем — морем.

- Поэт и поэзия. Пушкин описывает судьбу и характер Байрона, чтобы показать типичный для творца жизненный путь: «Исчез, оплаканный свободой, оставя миру свой венец». Неукротимый и гордый поэт погиб в цвете лет, но оставил за собой яркий след, необходимый потомкам. Даже море волнуется о его кончине.

- Оставила свой отпечаток и тема любви. «Могучей статью очарован, на берегу остался я» — пишет поэт о том, почему он не уехал. Именно любовь удержала его на родном берегу.

- Основная проблема стихотворения «К морю» — тирания. Везде человек закован в рамки, всюду его неволят обстоятельства. Власть приговорила и самого героя к изгнанию и несвободе. Ее сила довлеет надо всей землей: бежать некуда. Она настигла и раздавила Байрона, бежавшего в Грецию, и Наполеона, заточенного на острове.

- Другая проблема — расставание. Стихотворение пронизывает печаль, ведь герой должен разлучиться с любимым другом — морем. Он искренне сожалеет об этом и прощается с грустью и болью в душе.

Основная идея

Смысл стихотворения «К морю» заключается в подведении итогов долгих размышлений и томительного ожидания изгнанника в ссылке. Поэт хотел бежать, но осознал, что бежать некуда, если «мир опустел». Величайшие люди своего времени — Байрон и Наполеон — не смогли уйти от вездесущей тирании, они пали ее жертвами, хотя нашли едва ли не самые укромные места на планете. Значит, и ему, лирическому герою, не стоит покидать родные берега. Жалеть ему не о чем, разве что о разлуке с морем, которое подарило ему надежду.

Главная мысль стихотворения — протест против любой цивилизации. Человек может быть счастлив только на лоне природы, слыша ее голос. Естественные чувства и блага — все, что нужно для радости. Свобода, любовь, окружающий мир, полный «торжественной красоты» — вот, что действительно важно. К этим идеалам стремится поэт, отметая славу Наполеона, ушедшую в гробницу, и бунт Байрона, окончившийся ничем.

Средства выразительности

В соответствии с отношением к морю поэт подбирает тропы.

- Эпитеты. У Пушкина много эпитетов, которые описывают величавое море: «торжественная краса», «гордая краса», «свободная стихия», «грустный шум», «шум призывный», «я тихий и туманный», «заветным умыслом», «смиренный парус» и т.д.;

- Метафоры. Основным средством, конечно же, являются метафоры: гул волн автор называет «гласом бездны», море — «пустыней», поэта — «властителем дум».

- Сравнения. Александр Сергеевич использует также сравнение: «Как друга ропот заунывный…», «как бури шум».

- Олицетворение. Все стихотворение постоянно на этом тропе, ведь поэт обращается к морю как к живому существу. «Стая тонет кораблей» — тоже олицетворение, ведь в стаю собираются только живые существа.

- Инверсия тоже часто употребляется в тексте: «Ты катишь волны голубые»; «Как друга ропот заунывный».

- Также автор использует в тексте архаизмы: «вотще», «глас» и т.д. Это необходимо для придания стихотворению высокого штиля.

Произведение «К морю» Александра Сергеевича Пушкина поистине богато по настроению и идейному содержанию. В произведении описания моря открывают перед читателем возможность поговорить о душевных переживаниях человека, о свободе и зависимости, грусти и радости существования.

Источник