Что открыл Иван Крузенштерн?

Иван Крузенштерн доклад кратко расскажет Вам много полезной информации о знаменитом русском мореплавателе. Также сообщение о Крузенштерне можно использовать во время подготовки к занятию.

Что открыл Иван Крузенштерн?

Иван Федорович Крузенштерн, урожденный Иоганн Антон (1770-1846 годы) — известный адмирал, русский мореплаватель и почетный член петербургской Академии Наук.

Мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн родился 8 ноября 1770 года в дворянской семье. В 14-летнем возрасте стал воспитанником Морского кадетского корпуса. В мае 1787 года его произвели в гардемарины. Летом он ушел в первое учебное плавание по Балтийскому морю.

После окончания Морского кадетского корпуса в 1788 году, Иван Федорович брал участие в Голландском сражении. В 1793 году его направили в Англию волонтером для усовершенствования знания о морском деле. Крузенштерн плавал в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Путешественник Иван Федорович Крузенштерн в 1799 году возвращается в Кронштадт.

В 1802 году его назначают начальником первой кругосветной русской экспедиции, которая длилась с 1803 по 1806 год. При большом стечении народа 7 августа 1803 года экспедиция вышла из Кронштадта на 2 парусных шлюпках: «Надежда», которая во главе с Николаем Резановым взяла курс на Японию, и «Нева» под командованием Юрия Лисянского. Цель плаванья — исследование устья Амура, выявление удобных маршрутов и мест для снабжения товарами русского Тихоокеанского флота.

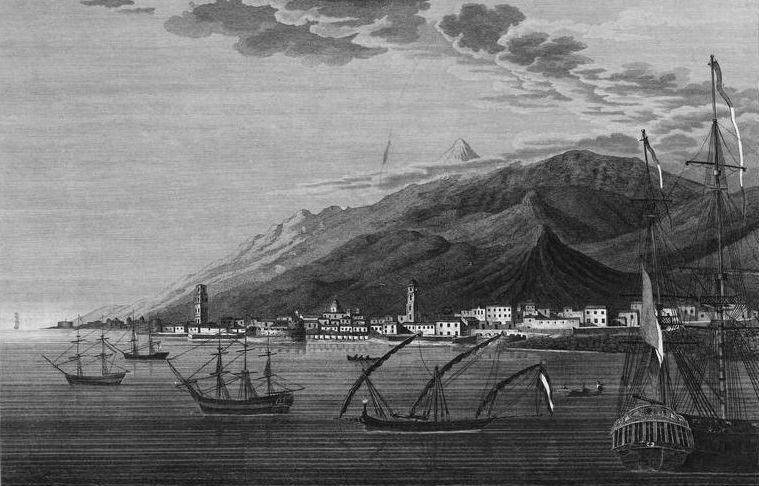

У острова Санта-Катарина, побережье Бразилии, пришлось совершить длительную стоянку для замены 2 матч на «Неве». Тогда российские суда впервые в истории пересекли экватор, направившись на юг. Корабли 3 марта обогнули мыс Горн и спустя месяц разошлись в Тихом океане. Они встретились на Маркизских островах и последовали к Гавайским островам. Дальше «Нева» взяла курс на Аляску, а «Надежда» в июле 1804 года прибыла в Петропавловск-Камчатский. После Иван Федорович доставил Резанова в Нагасаки и обратно в Петропавловск-Камчатский. По пути он описал восточные и северные берега залива Терпения.

Летом 1805 года мореплаватель впервые приблизился к берегам Сахалина. Он не смог пройти между материком и островом, сделав вывод, что Сахалин это не остров. В том же году Крузенштерн перешел в Кантон. В 1806 году прибыл в Кронштадт.

Иван Крузенштерн важнейшие экспедиции: открытия

Важнейшие экспедиции, совершенные в ходе первого кругосветного плаванья, внесли огромный вклад в географическую науку. Было стерто несуществующие острова и уточнено положение существующих. Открытия Ивана Федоровича Крузенштерна: межпассатные противотечения в Атлантическом и Тихом океанах, произведено опись некоторых островов Японии, побережий Сахалина, части Курильских островов, Камчатки, он открыл и провел измерения температуры воды на глубинах до 400 м, выяснил причину свечения моря, собрал данные о отливах и приливах в районах Мирового океана, а также собрал многочисленные данные о давлении атмосферы. Иван Крузенштерн открытия положили начало глубоководным, систематическим исследованиям океана.

В 1812 году опубликовал трехтомник «Путешествие вокруг света…». Мореплавателя в 1827 году назначили директором Морского корпуса, и он стал членом адмиралтейского совета. Иван Федорович ввел в военном учебном заведении новые предметы, снабдил библиотеку и музеи пособиями. Крузенштерн учредил обсерваторию, офицерский класс, физический кабинет. По его ходатайству в 1827 году Морской корпус стал Морской академией. До 1836 года издал «Атлас Южного моря» с обширными гидрографическими примечаниями. В 1842 году получил звание адмирала.

Надеемся, что сообщение о Иване Федоровиче Крузенштерне помогло Вам узнать много нового о русском путешественнике. А свой краткий рассказ о Иване Федоровиче Крузенштерне Вы можете оставить через форму комментариев ниже.

Источник

Покоритель океанов: Иван Фёдорович Крузенштерн

Жизненный путь мореплавателя, начальника первой русской кругосветной экспедиции, тесно связан с Эстонией. Он родился 8 ноября 1770 года на мызе (в имении) Гаггуд (Хагуди, Раплаский уезд), расположенной на берегу реки Кейла. Небогатый род Крузенштернов относился к шведскому дворянству, служившему российский короне. Их небольшое родовое поместье находилось в северной части Эстонии с малоплодородными землями. Усадьба давно разрушена, но неподалеку стоит гранитный камень, на котором высечено имя мореплавателя. Родители определили мальчика в привилегированное Ревельское Домское училище. Затем, в 14 лет, он делает свой выбор: поступает в Морской кадетский корпус Санкт-Петербурга (тогда находился в Кронштадте). По окончании учебного заведения мичмана направляют на корабли Ревельской эскадры. Он участвует в сражениях русско-шведской войны (1789–1790 гг.). Через три года, для совершенствования в мореходном деле, его отправляют служить волонтером на английские корабли, что бороздят Атлантику, Индийский океан и Южно-Китайское море. Эти шесть лет его биографии насыщены интересными событиями, которые оказали влияние на формирование характера и взглядов будущего адмирала. Вернувшись в Россию, он продолжает службу в Петербургском порту.

Крузенштерна не оставляет выношенная в дальних походах идея кругосветного плавания. Обосновав ее выгодами прямого торгового сообщения между российскими портами на Балтике и русскими владениями в Америке, Иван Федорович направляет свой проект императору Павлу I. Но тот его отклоняет. После вступления на престол Александра I проект, теперь уже поддержанный уполномоченным представителем Русско-американской компании Н.Резановым и самим императором, становится реальностью.

3 августа (26 июля) 1803 года парусные шлюпы «Надежда» и «Нева» под командованием капитан-лейтенантов Крузенштерна и его однокашника по Кадетскому корпусу Лисянского начинают свое трехгодичное плавание вокруг Земли. Но еще на берегу не обошлось без трений между руководителями экспедиции и морским ведомством по вопросу о комплектовании команд. «Мне советовали, — писал Крузенштерн, — принять несколько и иностранных матросов, но я, зная преимущественные свойства российских, коих даже и английским предпочитаю, совету сему последовать не согласился». В итоге, в состав экипажей были включены не только опытные офицеры, как Макар Ратманов и Петр Головочев, но и молодые уроженцы Эстляндии мичман Фадей Беллинсгаузен, открывший впоследствии вместе с Михаилом Лазаревым Антарктиду, и кадет Морского корпуса Отто Коцебу, дальний родственник Крузенштерна. Пройдет несколько лет, и уроженец Ревеля (Таллин) Коцебу совершит еще три кругосветки, прославив свое имя географическими открытиями. Именами многих из этих славных мореходов впоследствии назовут острова, проливы, моря и бухты, открытые ими земли.

За время Русского кругосветного путешествия были впервые проведены океанографические работы в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, глубоководные исследования и научное описание Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, Японии. Удалось открыть новые острова, собрать богатейший материал по этнографии, флоре и фауне. Характерно, что на первом отчете Крузенштерна о плавании, что хранится в библиотеке Эрмитажа, поставлена резолюция императора Александра I: «Хранить вечно, национальное достояние». Этим походом было положено начало русской морской географии и экспедициям флота России по исследованию Земли.

С 1811 года он служит инспектором, а в 1827–1841 гг. — директором Морского кадетского корпуса, выпускником которого он был в 1788 году. В 1842 году, уже будучи в звании полного адмирала, Иван Федорович ушел в отставку и уехал в свое эстляндское имение Асс (Килтси) — перестроенный замок XIV века. Но трудиться не прекращал и в 1845 году вместе с другими крупными исследователями, Ф.П.Врангелем, Ф.П.Литке и К.М.Бэром, принял участие в создании Русского географического общества, ставшего впоследствии крупнейшим центром географической науки в России. В имении он подготовил к публикации «Атлас Южного моря». Здесь ему было суждено и закончить свои последние дни. И.Крузенштерн скончался 12 августа 1846 года. В своем завещании он просил похоронить его в Ревеле в Домском соборе, рядом с могилой своего первого командира адмирала Самуэля Грейга.

Источник: Прибалтийские русские: история в памятниках культуры (1710–2010). – Рига: Институт европейских исследований, 2010.

Источник

Иван Фёдорович Крузенштерн — прославленный российский мореплаватель

24 августа исполняется 170 лет со дня смерти российского мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Иван Фёдорович Крузенштерн (имя при рождении — Адам Иоганн фон Крузенштерн) родился 19 ноября 1770 года, умер 24 августа 1846 года. Это прославленный российский мореплаватель, адмирал. Крузенштерн стал руководителем первой русской кругосветной экспедиции, он впервые нанес на карту большую часть побережья острова Сахалин, стал одним из учредителей Русского географического общества. Сегодня его имя носит пролив в северной части Курильских островов, проход между островом Цусима и островами Ики и Окиносима в Корейском проливе, гора на Новой Земле, острова в Беринговом проливе и архипелаге Туамоту.

Без сомнения, Иван Фёдорович Крузенштерн был уникальной исторической личностью, являлся одним из основоположников российской океанологии. Он оказал существенное влияние как на историю российских морских экспедиций, так и в целом на мореплавание. Его краткая биография есть сегодня во всех учебниках, ее проходят во всех специальных учебных заведениях России. Сегодня это имя, которое знакомо каждому без исключения образованному человеку в нашей стране. Оно неразрывно связано с русской географией и океанологией.

Иван Фёдорович Крузенштерн происходит из остзейских дворян. Он потомок обрусевшего дворянского рода Крузенштернов, праправнук родоначальника в России Филиппа Крузиуса фон Крузенштерна, сын судьи Иоганна Фридриха фон Крузенштерна (1724-1791) и Христины Фредерики, урожденной фон Толь (1730-1804). После пяти дочерей в их семье появился на свет Карл Фридрих (1769-1847), и, наконец, сам Адам Иоганн, который стал уже седьмым ребенком в семье.

С 12 лет Крузенштерн три года учился в городской школе при Домском соборе в Ревеле (современный Таллинн), а затем продолжил обучение в Морском кадетском корпусе в Кронштадте. В 1787 году он был произведен в гардемарины. Необходимо отметить, что с самого детства будущий мореплаватель и адмирал мечтал обойти морем весь земной шар. Это тот редкий случай, когда детская мечта действительно осуществилась, хотя реализовать ее удалось далеко не сразу.

В 1788 году в связи с началом войны со Швецией он был досрочно выпущен из Морского кадетского корпуса и произведен в мичманы, получив назначение на 74-пушечный корабль «Мстислав». 6 июля 1788 года в Финском заливе, на удалении в 50 километров к западу от острова Гогланд, произошла встреча двух эскадр — российской и шведской. Эскадры построились в линию — одна напротив другой. При этом движение кораблей было серьезно затруднено из-за отсутствия ветра. Фактически российские и шведские корабли прицельно расстреливали друг друга на протяжении нескольких часов.

Русская эскадра потеряла в этом бою более 300 человек убитыми и более 600 ранеными. Больше всех в бою пострадал 74-пушечный корабль «Мстислав». Данное судно почти потеряло управление, корабль был сильно поврежден огнем шведских пушек, однако оставался в строю до момента завершения сражения. Обе стороны присваивали победу в Гогландском сражении себе, хотя их потери были примерно сопоставимы. У шведов в плен сдался 60-пушечный корабль «Принц Густав», в российской эскадре флаг вынужден был спустить 74-пушечный «Владислав», команда которого потеряла 260 человек. Если же говорить о стратегическом итоге, тот тут победа была за русскими. Шведский флот вынужден был отступить и укрыться в крепости Свеаборг. Шведские планы ведения войны были расстроены уже в первом морском сражении.

В преследовании шведского флота и блокаде Свеаборга, которая продолжалась до поздней осени, принял участие и серьезно поврежденный «Мстислав». На корабле были убиты или ранены практически все офицеры, поэтому мичмана Крузенштерна назначали помощником командира «Мстислава». Отличившись в Гогландском сражении, уже в 1789 году Крузенштерн принял участие и в Эландском. Среди немногочисленных потерь российской эскадры в этом бою наиболее тяжелой была гибель командира 74-пушечного «Мстислава» — Григория Ивановича Муловского, который готовился к совершению первого в истории России кругосветного путешествия, впоследствии его суждено было совершить именно Крузенштерну, который служил на том же корабле. В 1790 году Иван Крузенштерн участвовал в морских боях при Ревеле, Красной Горке, а также Выборгской бухте. После этих сражений он в возрасте 19 лет был произведен в лейтенанты.

В 1793 году Иван Фёдорович Крузенштерн в числе 12 российских офицеров-отличников был направлен в Англию с целью усовершенствования морского дела и навыков. На тот момент Англия прочно удерживала звание величайшей морской державы. С англичанами Крузенштерн ходил к берегам Северной Америки, где участвовал в боях с французами. Во время этого путешествия с британцами он посетил Барбадос, Бермудские острова и Суринам. Для исследования ост-индских вод и открытия торговых маршрутов в Ост-Индию для России, Крузенштерн посетил Бенгальский залив. Заинтересованный русской меховой торговлей с соседним Китаем, которая велась из Охотска сухопутным маршрутом на Кяхту, Иван Фёдорович решил, что, если бы торговля велась непосредственно по морю, это было бы гораздо более выгодно. Также он планировал установить прямые отношения метрополии с русскими владениями, расположенными в Америке, чтобы получить возможность снабжать их всеми необходимыми припасами. В 1799 году в Петербурге Иван Крузенштерн представил свое видение, однако его проект был отвергнут. В то же время в 1802 году с аналогичным предложением выступило уже главное управление Русско-Американской компании, это предложение было удовлетворено российским императором Александром I. Для его исполнения снарядили первую российскую кругосветную экспедицию. Именно так и сбылась еще детская мечта Крузенштерна.

Всего в состав первой русской кругосветной экспедиции, которая навсегда вошла в историю нашей страны, вошли два корабля: «Надежда» и «Нева». «Надеждой» командовал лично Крузенштерн, «Невой» — еще один знаменитый русский моряк капитан-лейтенант Лисянский. Кругосветное плавание началось 7 августа 1803 года с отплытия кораблей из Кронштадта. Их путь пролегал через Атлантику, 3 марта 1804 года они обогнули мыс Горн. Из русских и соседних с ними земель на севере Тихого океана участники данной экспедиции обратили особое внимание на Сахалин, Камчатку и Курильские острова. Завершилось кругосветное плавание в Кронштадте 19 августа 1806 года.

Во время проведения экспедиции Крузенштерн провел большой объем различных исследований, результаты которых можно обобщить следующим образом:

— были существенно исправлены географические карты; проводились глубоководные исследования Мирового океана (определение удельного веса и солености воды, измерение температуры на разных глубинах, определение скорости течений и т.п.);

— на карту было нанесено западное побережье Японии, восточный берег и южная часть Сахалина, исследована часть Курильских островов;

— установлен новый путь к русским владениям, расположенным на Камчатке и в Аляске.

Иван Фёдорович не только открыл и нанес на карты многие острова, описал часть северо-западного побережья Тихого океана и составил его первый атлас, но и стал одним из основоположников проведения океанологических исследований. Кругосветная экспедиция под его началом собрала богатые этнографические, ботанические, зоологические коллекции, а также провела большое количество астрономических наблюдений. В своих записках о кругосветном путешествии Крузенштерн рассказал много нового и любопытного о том, что увидел в плавании, особенно о нраве и быте дикарей. Для своего времени составленный им атлас Тихого океана был великолепен, он изобиловал планами, картами и рисунками. Лисянский, который управлял вторым кораблем экспедиции — «Невой», иногда шел отдельно от «Надежды». В его книге о том же кругосветном путешествии было подробное описание берегов Кодиака и Ситки.

По словам современников Ивана Фёдоровича, он довольно сильно выделялся в своем окружении. Крузенштерн отличался атлетическим сложением, а своей богатырской грудью и плечевым поясом превосходил всех участников кругосветной экспедиции. Интересно, что во время плавания, он, невзирая на недоумение коллег, возил с собой гири, и каждый день занимался с ними. Любимым упражнением мореплавателя был швунг жимовой. С двухпудовыми (32 кг) гирями Крузенштерн упражнялся каждый день, уделяя этим занятиям примерно 30-40 минут.

В 1811 году Иван Крузенштерн был определен инспектором классов Морского кадетского корпуса. В 1814 году, он разработал подробную инструкцию для проведения кругосветной экспедиции 1815 -1818 годов под началом Коцебу, одного из младших офицеров первого российского кругосветного плавания. Также Крузенштерн посетил Англию, для того чтобы заказать необходимые для экспедиции инструменты. Вернувшись назад в Россию, он получил бессрочный отпуск, посвятив его созданию «Атласа Южного моря». Его труд, который был издан на русском и немецком языках, вскоре был переведен на французский язык, а затем на все без исключения европейские языки. Эта работа Крузенштерна была удостоена полной Демидовской премии.

Любопытной деталью является то, что в начале Отечественной войны 1812 года Крузенштерн, будучи человеком небогатым, пожертвовал народному ополчению треть своего состояния. По тем временам это была большая сумма — тысяча рублей. В том же 1812 году Крузенштерн опубликовал трехтомник собственного сочинения «Путешествие вокруг света…», а в 1813 году его избрали членом многих научных обществ и академий по всему миру, в том числе в Англии, Германии, Дании и Франции.

В 1827 году Иван Фёдорович Крузенштерн был назначен директором Морского кадетского корпуса и стал членом адмиралтейств-совета. На посту директора этого учебного заведения, которое он сам когда-то успешно закончил, он провел долгих 16 лет. Его деятельность в это время ознаменовалась введением в учебные курсы Морского корпуса новых предметов, обогащением библиотеки и музея учебного заведения многочисленными учебными пособиями. Также именно в этот период были созданы и утверждены Высшие Офицерские классы, которые позднее преобразуют в Военно-Морскую академию. При Иване Фёдоровиче в Морском кадетском корпусе были полностью отменены телесные наказания воспитанников.

В 1842 году в звании адмирала Иван Крузенштерн подал в отставку. Оставив службу, он уехал в свое именье, но и здесь прославленный мореплаватель продолжал работать. В 1845 году совместно с такими российскими учеными, как: Ф. П. Врангель, Ф. П. Литке и К. М. Бэр Крузенштерн принял непосредственное участие в создании Русского географического общества. Спустя некоторое время, данное общество стало одним из крупнейших центров географических наук не только в Российской империи, но и во всем мире.

Иван Фёдорович Крузенштерн ушел из жизни 24 августа 1846 года в своем имении Асе в возрасте 75 лет. Мореплаватель был похоронен в Ревеле в Вышгородской (Домской) церкви. Но дело его продолжил сын, Павел Иванович, а затем и внук, Павел Павлович. Оба они стали известными путешественниками, которые исследовали северо-восточные берега Азии, Каролинские и иные острова Печерского края и обский Север.

По материалам из открытых источников

Источник