Дыхание океана

| Г. Егоров | часть 1, часть 2, часть 3 |

На воду океана действует одновременно много разных сил, которые приводят ее в движение. Характер физического воздействия этих сил неодинаков, соответственно этому и различаются виды движения океанских вод. Силы трения ветра о воду вызывают поверхностные волны и дрейфовые течения. Неравномерный нагрев морской поверхности солнцем в сочетании с различиями в солености воды создает градиенты температуры и плотности в ее толще, что также вызывает соответствующие течения. А притяжение Луны и Солнца воздействует на всю толщу океана и создает приливо-отливные течения, и т. д.

Но чем бы ни вызывались течения в море, горизонтальные перемещения масс воды всегда сопровождаются изменением ее уровня. Да по и естественно. Ведь вода в океане представляет собой единое и неразрывное водное тело, легко подвижное и меняющее свою форму, но неспособное к сжатию и разрежению.

Силы, приводящие в движение воду, бывают постоянные и переменные. Среди переменных есть повторяющиеся через определенные промежутки времени – периодические силы, и не имеющие определенной временной закономерности – случайные. Мы будем говорить здесь только о переменных силах, как периодических, так и случайных, именно они, как правило вызывают пульсирующие во времени и в пространстве движения океанских вод.

Одним из самых грандиозных геофизических явлений на нашей планете можно с полным основанием считать океанические приливы. Подъемы и опускания вод у берегов океана, происходящие с поразительной регулярностью, и сопутствующие им изменения скоростей и направлений приливных прибрежных течений давно знакомы рыбакам и жителям океанских берегов. Ученые изучают их более трехсот лет, и до сих пор эти явления привлекают к себе пристальное внимание.

Величина прилива различна в разных местах Мирового океана. В Балтийском и Черном морях она не превышает нескольких сантиметров, в Белом и Охотском морях доходит до 8–11 м, а в заливе Фанди на североатлантическом побережье Канады приливная волна высотой 18 м способна полностью затопить современный пятиэтажный дом. Около пологих и окаменелых берегов ширина осушаемой при отливе полосы морского дна достигает нескольких километров. При правильном полусуточном приливе – двух подъемах и двух опусканиях уровня прибрежных вод в сутки – скорости роста и падения уровня сравнительно невелики. А горизонтальные скорости движения воды в приливо-отливных течениях в узких проливах достигают иногда 5 и даже 8 м в секунду. Много бедствий приносит людям такой буйный прилив.

Две тысячи лет назад древнегреческие ученые уже связывали приливо-отливные явления с движениями Луны, с их периодичностью и неравномерностью. Но только в 1687г. теория приливообразующих сил Ньютона положила прочное основание всем последующим теоретическим исследованиям и непосредственным наблюдениям за этим явлением.

Приливообразующая сила возникает от того, что масса Луны и Солнца ослабляет силу земного притяжения. Масса Луны всего в 81,5 раза меньше земной, а расстояние между центрами планет составляет около 60 земных радиусов. Поэтому обе планеты вращаются вокруг общего центра тяжести, который находится в теле Земли на расстоянии около 4,5 тыс. км от ее центра. Причем точка эта все время движется так, что находится на одной прямой с центрами Земли и Луны. Интересно, что именно в этой движущейся точке всегда должна быть полная невесомость, а сила тяжести во всех остальных точках планеты будет меняться. Величина этих изменений в течение суток на поверхности Земли составляет немного меньше 1/10 000 000. Если бы изменения силы тяжести действовали только по вертикали, то они приводили бы только к незначительному сжатию и растяжению Земли. Но такая же десятимиллионная доля от силы, составляющей 981 г см/сек2, направлена по горизонтали, и в этом суть дела. Под влиянием приливообразующей силы ни одна песчинка пустыни не сдвинется с места, а масса воды океана – более 1,4х10(в 17степени) т – приходит в движение.

Источник

Что такое дыхание океана

Дыхание океана

Молекулярный (ламинарный) пограничный подслой играет важную роль в обмене океана с атмосферой не только энергией, но и веществом. Исключительно важен для жизни океана и биосферы газовый обмен — кислородом и углекислым газом, т. е. дыхание океана.

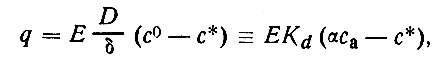

Аналогично уравнению скорости изменения температуры (50) можно получить и уравнение скорости изменения концентрации вещества. Для этого коэффициент температуропроводности μ заменим на коэффициент молекулярной диффузии D. Из условия стационарности следует, что распределение концентрации вещества в молекулярном подслое имеет вид прямой линии. Поэтому поток вещества через этот подслой описывается простым уравнением (положительное — направление вниз):

(68)

где с 0 , с * и са — концентрация вещества соответственно на внешней границе (с воздухом), на внутренней (нижней) границе подслоя и в атмосфере, α — коэффициент растворимости вещества, Е — некий интегральный коэффициент, отражающий влияние на поток q превращений вещества в результате химических и биохимических реакций, δ — по-прежнему толщина пограничного подслоя, параметр Kd = D/δ называют по разному: коэффициентом обмена, массопереноса, а химики иногда коэффициентом скорости диффузии.

Поскольку коэффициент молекулярной диффузии значительно (почти в 100 раз) меньше коэффициента температуропроводности, можно ожидать, что толщина молекулярного пограничного подслоя, определенная по диффузии вещества, окажется меньше, чем определенная по температурным микропрофилям. Таким образом, холодная однородная пленка включает в себя микрослои различной толщины — от мо-лекулярно-диффузионного подслоя толщиной, по современным оценкам, порядка 10 5 молекулярных диаметров до аномального автоадсорбционного, структурно упорядоченного слоя воды толщиной порядка 10 молекулярных диаметров и мономолекулярной, толщиной в один молекулярный диаметр, пленки адсорбированных ПАВ.

Непосредственно измерить толщину δ диффузионного подслоя не удается. Но радиоизотопная техника позволяет сравнительно просто определить численное значение множителя ЕКd в уравнении (68). Тогда, если считать, что Е=1, легко определить толщину подслоя δ = D/EKd, так как известны значения коэффициента диффузии D кислорода, С02 и других веществ. Однако оказалось, что не всегда можно принимать Е=1. Для С02, например, Е может достигать 5-10, а максимально возможное его значение (в озерах), как показано теоретически, составляет 21. Эту трудность стали обходить, исиользуя вместо 14 С изотопы инертных газов радон-222 и гелий-3, для которых заведомо Е=1.

В зависимости от перемешивания, скорости ветра и характера волнения (состояния поверхности) толщина подслоя оценивается 0,01 — 1 мм, а в среднем 0,1 мм. Измерения в Тихом океане [Peng е. а., 1974] (высокие коэффициенты турбулентной диффузии) привели к оценке δ = 0,02 мм, а в озерах (слабое перемешивание) δ = 0,8 мм. Оказалось, что толщина подслоя уменьшается пропорционально квадрату скорости ветра над водной поверхностью (на высоте 10 см).

Хотя толщина диффузионного подслоя, как мы видим по этим оценкам, мала, можно полагать, что в действительности она еще на порядок меньше. Эти сомнения в точности оценок δ связаны с тем, что величины коэффициентов молекулярной диффузии D определяют для «объема» воды, а в пограничном подслое условия совсем иные. Основная сложность, по мнению Р. Хорна [1972], возникает из-за структурной упорядоченности воды в тончайшем пограничном слое, которая должна резко замедлять диффузию. Рассчитывать эту поправку пока не удается, однако Р. Хорн считает, что оценки скорости диффузии и, следовательно, толщины диффузионного подслоя завышены в 10 раз. Тогда толщина подслоя должна составлять 0,001 — 0,1 мм и в среднем всего лишь 0,01 мм. Когда с этим размером становится сопоставима толщина пленки загрязнения поверхности нефтью и маслами (больше 0,001 мм), она начинает заметно влиять на скорость обмена газами между океаном и атмосферой, и при толщине слоя машинного масла, на порядок превышающей максимальную толщину диффузионного подслоя δ, т. е. 1 — 2 мм, кислород через эту пленку совсем не проникает. Некоторые ПАВ вдвое понижают скорость массопереноса газов при почти мономолекулярной пленке загрязнителя. Еще недавно этот эффект использовали (применяли цетиловый спирт), чтобы уменьшить испарение или уничтожить личинки комаров в малых водоемах, но общие экологические последствия оказались плохими.

Все немногочисленные пока определения потока О2 и СО2 через пограничный подслой в океане дают величины, лежащие в довольно узком интервале колебаний: для кислорода [Хорн, 1972] от 0,1 до 2 г О2/м 2 в день и для СО2 от 0,3 до 1,1 г С/м 2 в день [Schindler, 1975]. Согласно наблюдениям и подсчетам Ю. И. Ляхина [1975], в центральной части тропической Атлантики около 40% фотосинтетической (первичной) продукции органического вещества создается за счет углерода СО2 атмосферы. Время, необходимое для полного обновления СО2 атмосферы (время оборота), по современным оценкам, составляет всего 5,5 лет, а в гидросфере — 300 лет. Время оборота кислорода в атмосфере — больше 3000 лет.

Интересно сравнить все эти данные по потоку СО2 через пограничный подслой океана с данными о поступлении в атмосферу СО2при сжигании топлива и в резуль. тате прочей деятельности человека. Скорость такого поступления СО2 оценивается примерно в 5х10 9 т углерода в год, а к 2000 году, как полагают многие ученые, она превзойдет 1х10 10 т С/год, а это составит более 1% имеющегося в атмосфере. Однако если приведенную выше оценку потока СО 2 через пограничный подслой (0,3-1,1 гС/м 2 в день) распространить на всю площадь Мирового океана (3,61×10 8 км 2 ), то получим величины 4х10 10 -1,4х10 12 т С/год. То есть пропускная способность пограничного подслоя достаточна, чтобы справиться со все возрастающим антропогенным потоком СО 2 . Правда, одновременно возрастает антропогенная (нефть и масла) пленка, сильно снижающая эту пропускную способность. Но все-таки наиболее узкое место в процессе поглощения СО 2 из атмосферы океаном — не пограничный подслой, а обмен с глубинными водами. С этим и связано беспокойство ученых: не нарушает ли человек природный ритм дыхания океана, что может иметь существенные экологические последствия. Беспокойство касается обоих газов — углекислого и кислорода.

Источник

Дыхание океанов

Дважды в сутки уровень вод в одном и том же районе Мирового океана поднимается, а затем опускается. Океан «дышит». Это приливы и отливы — самая устойчивая и ритмичная разновидность волнения. Шесть часов океан «пятится», а затем начинает наступление на берег. Вода прибывает быстро и в течение следующих 6 ч превращает часть берега в морское дно, а прибрежные скалы в острова и рифы. Шестью часами позже все повторяется в том же порядке.

Причиной приливов является гравитационное взаимодействие между Луной, Солнцем и Землей. В соответствии с законом всемирного тяготения наша планета и Луна взаимно притягивают друг друга. Лунное притяжение достаточно велико, чтобы поверхность океанов слегка приподнималась, как бы «тянулась» к нашему естественному спутнику. При движении Луны вокруг Земли по океану за ней движется приливная волна, и когда она достигает берега, начинается прилив. Пройдет немного времени, вода вслед за Луной отойдет от берега, это отлив. По тем же всеобщим космическим законам приливы и отливы образуются и в результате притяжения Солнца.

В цепях космических сил

Приливообразующая сила Луны почти вдвое больше солнечной, хотя масса Солнца в 333 тыс. раз больше массы Земли, и притягивает наше светило Землю в 200 раз сильнее, чем Луна. Дело в том, что приливные силы зависят не от величины гравитационного поля, а от степени его неоднородности — ученые называют эту величину градиентом. С увеличением расстояния до источника гравитации градиент уменьшается быстрее, чем величина самого поля. А поскольку Солнце почти в 400 раз дальше от Земли, чем Луна, то и приливные силы, вызываемые солнечным притяжением, намного слабее.

Приливы в разных регионах океана отличаются продолжительностью и величиной. Чаще всего в течение суток происходит два прилива и два отлива. На островных дугах и побережьях Восточной Азии и Центральной Америки в течение суток наблюдается только один прилив и один отлив.

Максимальный уровень водной поверхности во время прилива называется полной водой, а минимальный, во время отлива,- малой. На просторах океанов, вдали от суши, полная вода выглядит как «бугор» на водной поверхности, занимающий огромную площадь и достигающий «у вершины» высоты в несколько метров. Причем таких «бугров» два: один

на той стороне Земли, которая обращена к Луне, а другой — на диаметрально противоположной стороне планеты. Еще пара меньших по размерам «возвышенностей» образуются на стороне, обращенной к Солнцу и, соответственно, на противоположной.

Драма в заливе Моркам

В открытом океане приливная волна почти не заметна, на побережье она поднимается на несколько метров, а в тесноте узких заливов и устьев рек может достигать 10 и более метров. Так, в заливе Фанди (Северная Америка) разница между уровнями полной и малой воды составляет 19 м, что равно высоте 7-этажного дома. В то же время в Черном море приливы не превышают нескольких сантиметров. В районах с высокими приливами приливная волна, огибая подводные острова и скалы, образует водовороты, которые представляют серьезную опасность для небольших судов. Во время прилива и отлива у берегов образуются периодические течения, порой достигающие большой силы. Поэтому предсказание уровней приливов имеет особое значение для прибрежной навигации.

В тех случаях, когда люди не имеют представления о скорости приливной волны, может случиться беда. Так однажды произошло в заливе Моркам на северозападе Великобритании. Во время стремительно начавшегося прилива от берега были отрезаны более трех десятков сборщиков съедобных моллюсков. Десятерым из них удалось добраться до берега вплавь. На поиски остальных были брошены силы береговой охраны и военные вертолеты. К сожалению, судьба этих людей — нелегальных иммигрантов из Китая — оказалась трагической. Сначала их накрыла мощная приливная волна, а затем, пытаясь выбраться на мелководье, они угодили в ловушку зыбучего песка. Тела двоих погибших так и не удалось обнаружить.

Источник