Тихий океан

Тихий океан

Тихий океан — самый большой океан на Земле. Площадь с морями 178,6 млн км², объём 710 млн км³, средняя глубина 3980 м. Тихий океан занимает половину всей водной поверхности Земли, сорок процентов поверхности планеты. Первоначальное его название — «Великий», и оно было дано испанцем Васко Нуньес де Бальбоа, который, исследуя Новый Свет, 30 сентября 1513 г. пересёк Панамский перешеек с севера на юг.

Сэкономь на путешествии!

Общая информация

Магеллан открыл Тихий океан осенью 1520 года и назвал океан Тихим океаном, «потому что, — как сообщает один из участников, за время перехода от Огненной Земли до Филиппинских островов, более трёх меяцев — мы ни разу не испытали ни малейшей бури». По количеству (около 10 тыс.) и общей площади островов (около 3,6 млн км²) Тихий океан занимает среди океанов первое место. В северной части — Алеутские; в западной — Курильские, Сахалин, Японские, Филиппинские, Большие и Малые Зондские, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Тасмания; в центральной и южной — многочисленные мелкие острова. Рельеф дна разнообразен. На востоке — Восточно-Тихоокеанское поднятие, в центральной части много котловин (Северо-Восточная, Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная и др.), глубоководные желоба: на севере — Алеутский, Курило-Камчатский, Идзу-Бонинский; на западе — Марианский (с максимальной глубиной Мирового океана — 11 022 м), Филиппинский и др.; на востоке — Центрально-Американский, Перуанский и др.

Основные поверхностные течения: в северной части Тихого океана — тёплые Куросио, Северо-Тихоокеанское и Аляскинское и холодные Калифорнийское и Курильское; в южной части — тёплые Южно-Пассатное и Восточно-Австралийское и холодные Западных Ветров и Перуанское. Температура воды на поверхности у экватора от 26 до 29 °C, в приполярных областях до −0,5°C. Солёность 30-36,5 ‰. На Тихий океан приходится около половины мирового улова рыбы (минтай, сельдь, лосось, треска, морской окунь и др.). Добыча крабов, креветок, устриц.

Через Тихий океан пролегают важные морские и воздушные коммуникации между странами тихоокеанского бассейна и транзитные пути между странами Атлантического и Индийского океанов. Крупные порты: Владивосток, Находка (Россия), Шанхай (Китай), Сингапур (Сингапур), Сидней (Австралия), Ванкувер (Канада), Лос-Анджелес, Лонг-Бич (США), Уаско (Чили). Через Тихий океан по 180 меридиану проходит линия перемены дат.

Растительная жизнь (кроме бактерий и низших грибов) сосредоточена в верхнем 200-м слое, в так называемой эвфотической зоне. Животные и бактерии населяют всю толщу вод и дно океана. Наиболее обильно развивается жизнь в зоне шельфа и особенно у самого побережья на малых глубинах, где в умеренных поясах океана разнообразно представлены флора бурых водорослей и богатая фауна моллюсков, червей, ракообразных, иглокожих и др. организмов. В тропических широтах для мелководной зоны характерно повсеместное и сильное развитие коралловых рифов, у самого берега — мангровых зарослей. С продвижением из холодных зон в тропические количество видов резко возрастает, а плотность их распределения падает. В Беринговом проливе известно около 50 видов прибрежных водорослей — макрофитов, у Японских островов — свыше 200, в водах Малайского архипелага — свыше 800. В советских дальневосточных морях известных видов животных — около 4000, а в водах Малайского архипелага — не менее 40—50 тысяч. В холодных и умеренных поясах океана при сравнительно небольшом числе видов растений и животных за счёт массового развития некоторых видов общая биомасса сильно возрастает, в тропических поясах отдельные формы не получают столь резкого преобладания, хотя число видов очень велико.

При удалении от побережий к центральным частям океана и с увеличением глубины жизнь становится менее разнообразной и менее обильной. В целом фауна Т. о. включает около 100 тысяч видов, но из них лишь 4—5% встречается глубже 2000 м. На глубинах более 5000 м известно около 800 видов животных, более 6000 м — около 500, глубже 7000 м — несколько более 200, а глубже 10 тысяч м — лишь около 20 видов.

Среди прибрежных водорослей — макрофитов — в умеренных поясах особенно выделяются обилием фукусовые и ламинариевые. В тропических широтах их сменяют бурые водоросли — саргассы, зелёные — каулерпа и галимеда и ряд красных водорослей. Поверхностная зона пелагиали характеризуется массовым развитием одноклеточных водорослей (фитопланктон), главным образом диатомовых, перидиниевых и кокколитофорид. В зоопланктоне наибольшее значение имеют различные ракообразные и их личинки, главным образом копеподы (не менее 1000 видов) и эвфаузиды; значительна примесь радиолярий (несколько сотен видов), кишечнополостных (сифонофоры, медузы, гребневики), икры и личинок рыб и донных беспозвоночных. В Т. о. можно различить, помимо литоральной и сублиторальной зон, переходную зону (до 500—1000 м), батиаль, абиссаль и ультраабиссаль, или зону глубоководных желобов (от 6—7 до 11 тысяч м).

Планктонные и донные животные служат обильным кормом для рыб и морских млекопитающих (нектон). Фауна рыб исключительно богата, включает не менее 2000 видов в тропических широтах и около 800 в советских дальневосточных морях, где имеются, кроме того, 35 видов морских млекопитающих. Наибольшее промысловое значение имеют: из рыб — анчоусы, дальневосточные лососи, сельдь, скумбрия, сардина, сайра, морские окуни, тунцы, камбалы, треска и минтай; из млекопитающих — кашалот, несколько видов полосатиков, морской котик, калан, морж, сивуч; из беспозвоночных — крабы (в том числе камчатский), креветки, устрицы, морской гребешок, головоногие моллюски и многое др.; из растений — ламинария (морская капуста), агаронос-анфельция, морская трава зостера и филлоспадикс. Многие представители фауны Тихого океана — эндемики (пелагический головоногий моллюск наутилус, большинство тихоокеанских лососей, сайра, терпуговые рыбы, северный морской котик, сивуч, калан и многое др.).

Большая протяжённость Тихого океана с Севера на Юг определяет разнообразие его климатов — от экваториального до субарктического на Севере и антарктического на Юге Большая часть поверхности океана, приблизительно между 40° северной широты и 42° южной широты, располагается в поясах экваториального, тропического и субтропического климатов. Циркуляция атмосферы над Тихим океаном определяется основными областями атмосферного давления: Алеутским минимумом, Северотихоокеанским, Южно-Тихоокеанским и Антарктическим максимумами. Указанные центры действия атмосферы в их взаимодействии обусловливают большое постоянство северо-восточных на Севере и юго-восточных на Юге ветров умеренной силы — пассатов — в тропических и субтропических частях Тихого океана и сильных западных ветров в умеренных широтах. Особенно сильные ветры наблюдаются в южных умеренных широтах, где повторяемость штормов составляет 25—35%, в северных умеренных широтах зимой — 30%, летом — 5%. На Западе тропической зоны с июня по ноябрь часты тропические ураганы — тайфуны. Для северо-западной части Тихого океана характерна муссонная циркуляция атмосферы. Средняя температура воздуха в феврале убывает от 26—27 °С у экватора до –20 °С в Беринговом проливе и –10 °С у берегов Антарктиды. В августе средняя температура изменяется от 26—28 °С у экватора до 6—8 °С в Беринговом проливе и до –25 °С у берегов Антарктиды. На всём пространстве Тихого океана, расположенном севернее 40° южной широты, наблюдаются существенные различия в температуре воздуха между восточной и западной частями океана, вызванные соответствующим господством тёплых или холодных течений и характером ветров. В тропических и субтропических широтах температура воздуха на Востоке на 4—8 °С ниже, чем на Западе В северных умеренных широтах наоборот: на В. температура на 8—12 °С выше, чем на Западе. Средняя годовая облачность в областях низкого давления атмосферы составляет 60—90%. высокого давления — 10—30%. Среднее годовое количество осадков у экватора более 3000 мм, в умеренных широтах — 1000 мм на Западе. и 2000—3000 мм на В. Наименьшее количество осадков (100—200 мм)выпадает на восточных окраинах субтропических областей высокого давления атмосферы; в западных частях количество осадков увеличивается до 1500—2000 мм. Туманы характерны для умеренных широт, особенно часты они в районе Курильских островов.

Под влиянием развивающейся над Тихим океаном циркуляции атмосферы поверхностные течения образуют антициклональные круговороты в субтропических и тропических широтах и циклональные круговороты в северных умеренных и южных высоких широтах. В северной части океана циркуляция складывается тёплыми течениями: Северным Пассатным — Куросио и Северотихоокеанским и холодным Калифорнийским течением. В северных умеренных широтах на Западе господствует холодное Курильское течение, на Востоке — тёплое Аляскинское течение. В южной части океана антициклональная циркуляция складывается тёплыми течениями: Южным Пассатным, Восточно-Австралийским, зональным Южно-Тихоокеанским и холодным Перуанским. Севернее экватора, между 2—4° и 8—12° северной широты, северные и южные циркуляции в течение года разделяются Межпассатным (Экваториальным) противотечением.

Средняя температура поверхностных вод Тихого океана (19,37 °С) на 2 °С выше температуры вод Атлантического и Индийского океанов, что является результатом относительно больших размеров той части площади Тихого океана, которая расположена в хорошо прогреваемых широтах (свыше 20 ккал/см2в год), и ограниченности связи с Северным Ледовитым океаном. Средняя температура воды в феврале меняется от 26—28 °С у экватора до -0,5, -1 °С севернее 58° северной широты, у Курильских островов и южнее 67° южной широты. В августе температура равна 25—29 °С у экватора, 5—8 °С в Беринговом проливе и -0,5, -1 °С южнее 60—62° южной широты. Между 40° южной широты и 40° северной широты температура в восточной части Т. о. на 3—5 °С ниже, чем в западной части. Севернее 40° северной широты — наоборот: на Востоке температура на 4—7 °С выше, чем на Западе Южнее 40° южной широты, где преобладает зональный перенос поверхностных вод, разницы между температурами воды на Востоке и на Западе нет. В Тихом океане кол-во осадков больше, чем испаряющейся воды. С учётом речного стока сюда ежегодно поступает свыше 30 тысяч км3 пресной воды. Поэтому солёность поверхностных вод Т. о. ниже, чем в других океанах (средняя солёность равна 34,58‰). Наиболее низкая солёность (30,0—31,0‰ и менее) отмечается на Западе и Востоке северных умеренных широт и в прибрежных районах восточной части океана, наибольшая (35,5‰ и 36,5‰) — соответственно в северных и южных субтропических широтах. У экватора солёность воды уменьшается от 34,5‰ и менее, в высоких широтах — до 32,0‰ и менее на Севере, до 33,5‰ и менее на Юге.

Плотность воды на поверхности Тихого океана довольно равномерно увеличивается от экватора к высоким широтам в соответствии с общим характером распределения температуры и солёности: у экватора 1.0215—1.0225г/см3, на Севере — 1.0265 г/см3 и более, на Юге — 1.0275 г/см3 и более. Цвет воды в субтропических и тропических широтах синий, прозрачность в отдельных местах более 50 м. В северных умеренных широтах преобладает тёмно-голубой цвет воды, у берегов — зеленоватый, прозрачность 15—25 м. В антарктических широтах цвет воды зеленоватый, прозрачность до 25 м.

Приливы в северной части Тихого океана преобладают неправильные полусуточные (высота до 5,4 м в заливе Аляска) и полусуточные (до 12,9 м в Пенжинской губе Охотского моря). У Соломоновых островов и у части берега Новой Гвинеи приливы суточные, величиной до 2,5 м. Наиболее сильное ветровое волнение отмечается между 40 и 60° южной широты, в широтах господства западных штормовых ветров («ревущие сороковые»), в Северном полушарии — севернее 40° северной широты. Максимальная высота ветровых волн в Тихом океане 15 м и более, длина свыше 300 м. Характерны волны цунами, особенно часто отмечаемые в северной, юго-западной и юго-восточной частях Тихого океана.

Лёд в северной части Тихого океана образуется в морях с суровыми зимними климатическими условиями (Берингово, Охотское, Японское, Жёлтое) и в заливах у берегов острова Хоккайдо, полуостровов Камчатка и Аляска. Зимой и весной льды выносятся Курильским течением в крайнюю северо-западную часть Тихого океана .В заливе Аляска встречаются небольшие айсберги. В южной части Тихого океана льды и айсберги образуются у берегов Антарктиды и течениями и ветрами выносятся в открытый океан. Северная граница плавучих льдов зимой проходит у 61—64° южной широты, летом смещается к 70° южной широты, айсберги в конце лета выносятся до 46—48° южной широты Айсберги образуются главным образом в море Росса.

Источник

Глава I. ВЕЛИКИЙ ОКЕАН

(Маорийская погребальная песнь)

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ, подобно озеру, со всех сторон ограничено сушей, если не считать узкого западного пролива между Геркулесовыми Столбами, однако древним европейцам оно казалось огромным. На берегах «Пурпурного моря», как его называл Гомер, возникали и рушились древние цивилизации. Финикийцы, самые искусные в этих краях мореплаватели древности, не подвергались опасности затеряться в широких просторах суровых волн. В самых отважных своих плаваниях они лишь огибали западные берега Испании и Франции и проскальзывали через Ламанш к оловянным рудникам Корнуэлла. Возможно, что в незапамятные времена они сделали попытку отыскать путь вокруг Африки, однако и в этом случае вряд ли эти Одиссеи теряли когда-либо из виду землю. В любое время они могли пополнить запасы пищи и воды и бросить якорь вблизи берегов, пока не минует буря. Финикийцы придерживались берега, и им не приходилось ориентироваться по звездам в открытом море. Владея металлическими орудиями для постройки морских судов, они, однако, оставались каботажными моряками.

Когда заря истории забрезжила над берегами Северного моря, там обитал суровый народ отважных мореходов, который смело устремился в холодные воды Севера. Викинги в крылатых шлемах, вооруженные металлическими боевыми топорами, повели свои длинные ладьи вдоль западного побережья Северного моря, опустошая берега Британии и Шотландии. Открытый океан они оставляли за правым бортом, отказываясь от прямого пути.

Более отважные викинги выходили из замкнутых морей в неизведанные просторы северной части Атлантики. Они открыли и заселили Исландию и Гренландию. Один из викингов по пути в Гренландию был отнесен к западу; он рассказал, что видел остров, на который, однако, не высадился. Сын Эрика Рыжего Лейф Эриксон, увлеченный рассказом о западной земле, в 1003 г. нашей эры отправился в плавание и достиг восточного побережья Северной Америки. Он высадился несколько южнее современной Новой Англии и назвал эту местность Винланд. Это был блестящий успех. Однако при всем мужестве, свойственном дальним мореплавателям, викинги придерживались знакомых северных морей; их не манили звезды широких южных просторов.

Только в 1492 г. Христофор Колумб пересек самую широкую часть Атлантики. Рассказы о богатстве Великого Хана, о сокровищах Чипангу и далекого Катая привлекли внимание европейцев. Перевозка товаров по суше отнимала слишком много времени, и поэтому Колумб, вдохновленный блестящей идеей о том, что земля представляет собой шар, попытался сократить путь и поплыл на запад через Атлантику в надежде достичь далекого Востока. Он отправился в плавание с письмом к Великому Хану от Фердинанда и Изабеллы Испанских, предлагавших завязать торговые отношения между Индией и Испанией. Матросы не разделяли убеждений своего командира относительно шарообразной формы земли, и по мере того как корабль удалялся все дальше и дальше от суши, страх оказаться на краю света едва не привел экипаж к мятежу. Чтобы успокоить команду, Колумб был вынужден давать неправильные сведения о пройденных расстояниях за день до тех пор, пока замеченный остров не принес своевременного успокоения. Остров находился вблизи побережья материка, о котором никто и не подозревал; он лежал на пути между Европой и Индией, бывшей целью их исканий. Само название Вест-Индия, данное первому открывшемуся острову и окружающим его островам, свидетельствует об ошибке мореплавателей, считавших, что они прибыли в Индию.

При всей знаменательности и важности открытия огромного нового материка, подтверждавшего теорию Колумба, европейцы только еще начинали завоевание океана. Между Америкой и Азией простирался величайший из всех океанов; по сравнению с его исследованием открытия в других океанах кажутся просто ничтожными. И когда позднее Бальбоа стоял «молча народной из вершин Дариена» и взирал, «обуреваемый дерзкими догадками», на Тихий океан, гордость его была вполне оправдана,- он был первым европейцем, который обозревал этот океан, простиравшийся в бесконечность от берегов нового континента. Однако еще задолго до великого плавания Колумба люди каменного века на быстроходных судах пересекли Тихий океан в самом широком месте от материка до материка и заселили на его огромных просторах каждый пригодный для человеческого обитания остров.

После открытия Америки началось исследование, заселение и освоение нового континента европейцами. Америка представляла собой убежище для переселенцев, жаждавших избавиться от притеснений в странах Старого Света. Рассказы о сокровищах и богатых природных ресурсах соблазняли также и искателей приключений, купцов и пиратов. Наряду с освоением более старых, изобиловавших золотом колоний Южной Америки началось заселение новых земель на восточном побережье Северной Америки. По мере развития торговли основные морские пути, в свое время переместившиеся со Средиземного моря в Северное, теперь передвинулись в Атлантический океан.

Лишь значительно позднее экономические интересы и любознательность европейцев устремились к западу и распространились на Тихий океан. Запоздалое исследование Тихого океана европейскими моряками, которые по меньшей мере были вооружены компасом и секстантом, открыли новые перспективы для развития торговли. Испанцы, португальцы, голландцы, американцы, британцы — все они сделали вклад в эти европейские открытия и присвоили новые имена островам, которые уже ранее получили названия от туземных мореплавателей. Колонизовав Австралию, Тасманию и Новую Зеландию, Великобритания распространила границы современного общественного строя на южную часть Тихого океана. Голландия установила свое господство над многочисленным туземным населением островов, расположенных между Австралией и Азией. Великобритания и Франция установили свое владычество на юго-восточной оконечности азиатского материка. Испания колонизовала Филиппины и Марианские острова, которые позднее стали владениями Соединенных Штатов. Западная граница Азии оставалась под властью коренных монголоидных поселенцев, но все же Россия медленно продвигалась на Крайний Север. Западное побережье Южной Америки было наводнено народами испанского происхождения. Западные берега Северной Америки были заселены англосаксами, которые проникли сюда от Атлантики, установив железнодорожную связь с восточным побережьем.

В настоящее, время берега Тихого океана заселены столь густо, что по сравнению с ними Европа постепенно теряет свое значении ( Автор, видимо, разделяет довольно распространенное, особенно в американской буржуазной науке, но глубоко ошибочное мнение, что историческая роль народов Европы — в прошлом ). Развитие международной торговли и все увеличивающееся население Восточной Азии послужили причиной перемещения центра тяжести мировой экономики из Атлантики в Тихий океан. Небольшие острова, разбросанные по его огромным просторам, приобрели исключительное значение для воздушного флота благодаря своему выгодному стратегическому положению. Великие державы осознали, что эти острова Тихого океана могут быть использованы как аванпосты для защиты их огромных континентальных владений ( Как известно, империалисты всех стран всегда утверждают, что они ведут политику «защиты» своих владений. Под флагом этой «защиты» делаются все новые и новые захваты). Тихий океан приобрел величайшее значение. Оглядим же его побережье.

Тихий океан ограничен на западе материком Азии, а на юго-западе компактной группой островов Индонезии и большим островом Новая Гвинея. К югу от Новой Гвинеи лежит Австралия, а к юго-востоку тянутся высокие острова Меланезии, которые простираются в Тихий океан примерно на расстояние 2000 миль и оканчиваются островами Фиджи. Геологи считают острова Индонезии, Новую Гвинею и Меланезию континентальными островами они представляли собой юго-восточное продолжение древнего материка Азии, с которым они были связаны в отдаленные эпохи. Острова неоднократно поднимались и опускались, а на заре человеческой истории образовали раздробленный Азиатский перешеек в Тихом океане.

Восточную границу Тихого океана образует западное побережье Северной и Южной Америки, которое тянется, не прерываясь, от Берингова моря до мыса Горн. Берингов пролив на севере представляет собой только 36-мильную водную преграду ( Автор допустил ошибку; 36 морских миль равны примерно 64 км. Фактически ширина Берингова пролива составляет около 90 км) между Азией и Америкой. Возможно, что в предшествующие эпохи и эта океаническая щель перекрывалась сухопутным мостом; возможно, что подпорки этого рухнувшего моста представлены Диомидовыми островами. Южнее — полуостров Аляска, цепь Алеутских островов, Командорские и Беринговы ( У автора неточность: остров Беринга — один из Командорских островов) острова образуют переходные ступени от Азии к Америке. Но даже без этих материковых мостов зимнее замерзшее море, возможно, представляло широкий путь для миграции древнего человека ( Это утверждение спорно, ибо Берингов пролив замерзает целиком в очень редкие зимы), благодаря чему не было нужды прибегать к судоходству.

С тех пор как на нашей планете появился человек, он развивался и размножался. Когда в области первоначального расселения пищевые ресурсы становились недостаточными для возросшего населения, людские группы были вынуждены отважиться на дальнейшие странствования. Одни вынуждались к передвижению, преследуемые лавиной враждебных орд; другие добровольно отваживались на рискованные переселения, соблазняясь заманчивыми перспективами. Они охотились на рыб, птиц, животных и собирали листья, плоды, семена и корни, которые находили съедобными. Постоянный голод заставлял людей изобретать усовершенствованные способы добывания пищи. С течением времени человек научился разводить съедобные растения и приручать животных. Когда людские группы оттеснялись дальше в еще не заселенные территории, они брали с собой культурные съедобные растения и домашних животных.

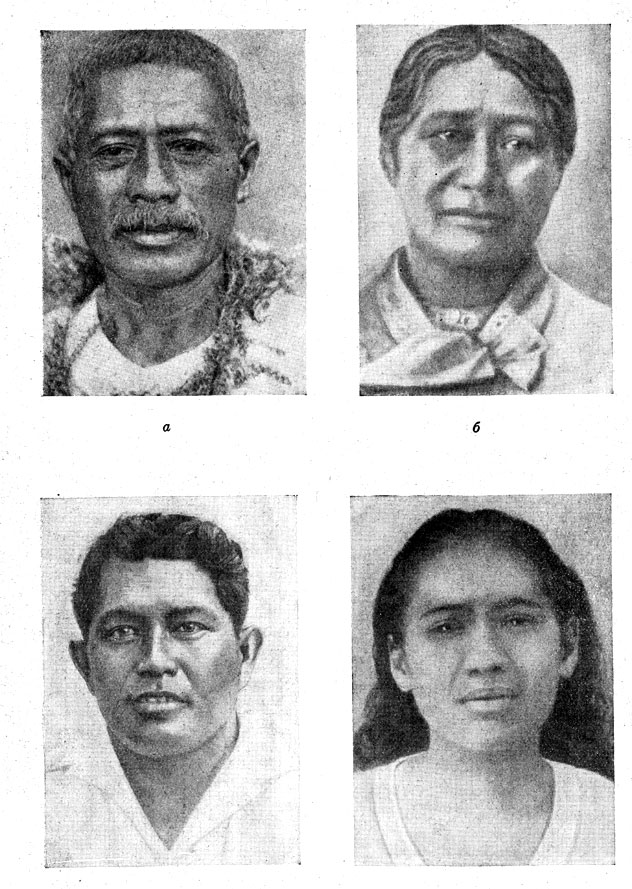

Типы полинезийцев: а — Гавайи; б — Гавайи; в — Хао (острова Туамоту); г — Аманау (острова Туамоту)

Родина первобытного человека находится, по-видимому, где-то в древней Азии; для нас еще не ясны причины, которые обусловили образование различных человеческих типов. Выделены три главные ветви: монголоиды, негроиды, европеоиды (кавказцы). Монголоиды полностью заселили все восточное побережье Азии; затем они распространились к северу и, пройдя сухопутным путем по узкому перешейку через северную часть Тихого океана, колонизовали Северную и Южную Америку, от Аляски до мыса Горн ( Автор безоговорочно относит все коренное население Америки к монголоидной расе. Это очень спорно. Советские антропологи склоняются к теории о наличии нескольких расовых типов среди коренных племен Америки; монголоидные черты среди них преобладают, но нерезко и не у всех в одинаковой степени. Напомним о высокой спинке носа («орлином носе») американских индейцев и об отсутствии у многих «монгольской складки» века (эпикантуса) и пр. Однако автор бесспорно прав, полагая, что основной путь миграции человека в Америку проходил через Северо-Восточную Азию). В вековых странствованиях они продвигались вдоль больших рек и горных хребтов, пока не были заселены южные пределы материка. Все страны, которые им суждено было заселить, они прошли пешком. Таким образом, пешие переселенцы монголоидной расы первыми заселили материки, растянувшиеся на тысячи миль по обе стороны Тихого океана.

Негроиды издавна разделились на две ветви: континентальных негроидов, которые двигались на запад и юг в Африку, и океанических негроидов, которые передвигались на восток и под натиском соседних народов дошли вплоть до Азиатского перешейка в Тихом океане. Каждая из основных подразделений негроидной расы имеет карликовую (пигмейскую) ветвь. Предполагают, что карликовая ветвь океанических негроидов была древнейшей группой, вытесненной с азиатского материка. Они были оттеснены позднейшими миграционными волнами народов и сохранились до наших дней на Малайском полуострове, Андаманских островах и в горной части Филиппин и Новой Гвинеи ( Большинство советских антропологов не разделяет этого взгляда. «Негритосы», низкорослая разновидность негроидного населения Индонезии и Океании, являются, по-видимому, не остатками древнейшего населения, а своеобразным локальным вариантом той же расы, сформировавшимся на месте под воздействием особых условий среды).

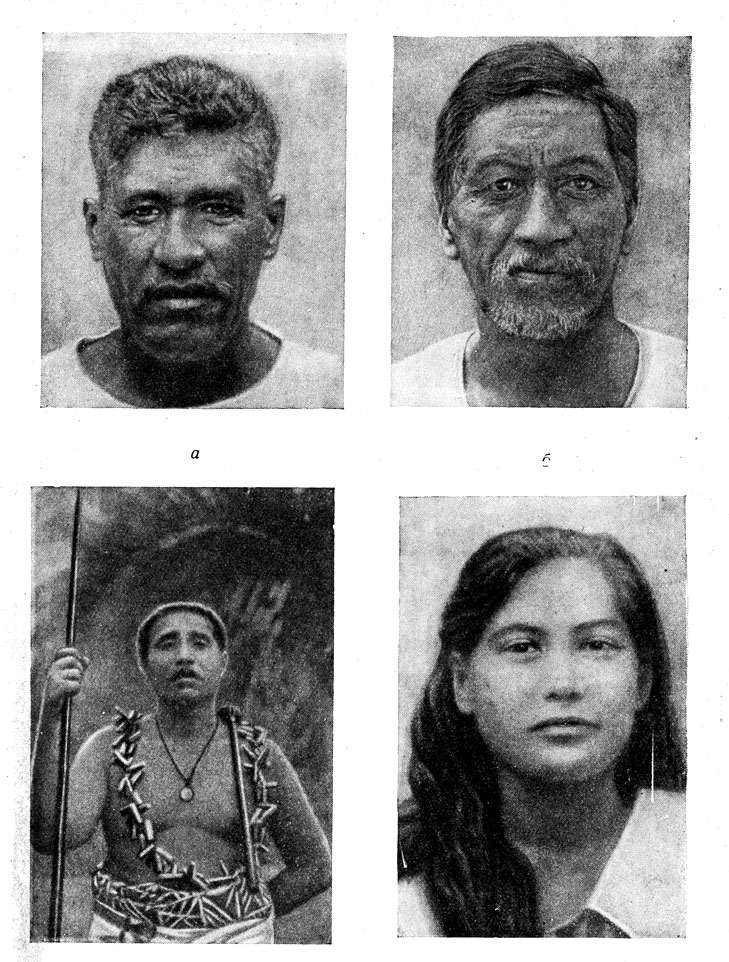

Типы полинезийцев: а — Таити; б — Такакото (острова Туамоту); в — вождь, произносящий речь (острова Самоа); г — Руруту (Аустральные острова)

Следующим народом, который прошел по упомянутому выше перешейку, были австралийские аборигены, которые достигли Новой Гвинеи и перебрались в Австралию. Они принадлежат к дравидийской семье, и их ближайшие сородичи — ведды Цейлона ( Антропологическое родство австралийцев с дравидами Индии и с «веддоидными» группами Юго-Восточной Азии признается многими исследователями. Этот «веддо-австралоидный» расовый тип действительно имеет много общих черт с европеоидами). У представителей этой группы прямые или волнистые волосы; людей с жесткими мелковьющимися волосами среди них не встречается. Исследованиями групп крови окончательно установлено, что австралийские аборигены не являются негроидами, несмотря на темную пигментацию. Они больше всего напоминают расы, обитающие в северной и западной части Средиземноморья. Обобщая все собранные факты, Вуд Джонс утверждает, что примитивные животные, однопроходные и сумчатые, появились в Австралии, когда она была соединена с азиатским материковым массивом. Эти материки разделились «до того, как высшие млекопитающие — кошки и олени, кролики и обезьяны — появились в южной Азии». Поэтому Австралия была уже «изолированным континентом до того, как человек или его животные сородичи смогли бы воспользоваться материковым мостом». Австралийские аборигены, мужчины и женщины, со своими собаками, вероятно, достигли Австралии морем, «оказавшись выброшенными на берег не случайно, а намеренно, как мореплаватели на морских судах». Достижения этих туземцев древнего каменного века достойны всяческого признания.

Вслед за ними по Азиатскому перешейку прошли океанические негроиды. Наводнив Новую Гвинею, они оттеснили негритосов в труднодоступные горные области ( См. прим, к стр. 18) и, возможно, способствовали окончательному уходу отсюда австралийских туземцев. Вынужденные искать новые земли, группы негроидов устремились вдоль цепи континентальных островов, известных сейчас под названием Меланезии, на юго-восток от Новой Гвинеи. Те, которые остались на старых местах, называются теперь папуасами, а те, которые двинулись дальше,- меланезийцами ( Различие между папуасами и меланезийцами — не географическое, а языковое. Меланезийцы говорят на диалектах болыной «малайско-полинезийской» языковой группы, распространенной на островах, раскинутых от Мадагаскара до восточной Полинезии; папуасы же — на совершенно обособленных, ни в какую большую семью не входящих, притом весьма разнообразных языках. Большинство папуасских племен населяет Новую Гвинею, но цапуасские языки встречаются и на других островах Меланезии. С другой стороны, чисто меланезийские племена живут и на Новой Гвинее — в восточной ее части). Водные пространства, разделяющие гористые вулканические острова, сравнительно невелики; их можно было преодолевать на простейших судах, не дерзая выплывать на широкие океанские просторы. Таким образом, то двигаясь по суше, то переправляясь на короткие расстояния по морю, меланезийские переселенцы достигли островов Фиджи, этой восточной окраины раздробленного Азиатского перешейка.

Самая подвижная ветвь негроидов намеренно или случайно перебралась на остров Тасманию, расположенный к югу от Австралии. Для тасманийцев характерны мелковьющиеся волосы, и они происходят не от одной ветви с австралийцами. По физическому облику к ним ближе всего меланезийцы Новой Каледонии. Факты опровергают гипотезу о том, что тасманийцы якобы пересекли сухопутным путем весь австралийский континент вплоть до Бассова пролива, отделяющего Тасманию от Австралии. Невероятным представляется также и долгое морское плавание от Новой Каледонии до Тасмании. Вполне возможно, однако, что тасманийцы достигли на лодках восточного побережья Австралии, отправившись в плавание с какого-нибудь меланезийского острова. Короткими переходами вдоль берега они, вероятно, достигли Бассова пролива, пересекли его и попали на еще не заселенный остров Тасманию ( Проблема происхождения тасманийцев — одна из труднейших в океанистике. Излагаемая здесь автором гипотеза переселения тасманийцев с одного из меланезийских островов мало правдоподобна, если учесть весьма низкий уровень культуры туземцев Тасмании, незнакомых с мореплаванием. Вопреки Хироа более правдоподобен взгляд на тасманийцев как на остаток древнейшего населения, обитавшего некогда и на материке Австралии). Успешно выдержав все испытания в борьбе с морской стихией, они были жестоко истреблены европейцами, которые появились здесь через много столетий ( Бесчеловечное истребление коренного населения Тасмании — одна из позорнейших глав истории британской колониальной политики. За несколько десятилетий колонизаторы начисто уничтожили слабых, почти не могших оказать сопротивления аборигенов острова. Английская колонизация Тасмании началась в 1803 г., а в 1876 г. сошла в могилу последняя тасманийка — Труганини).

Европеоиды распространились из Азии на запад в Европу; они поселились также в Индии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Если не считать австралийских аборигенов и столь же загадочных по своему типу японских айнов, европеоиды, по-видимому, не принимали никакого участия в древнем заселении побережья Тихого океана. Основные массы европеоидов повернулись спиной к Востоку и устремились на Запад. Так, Восток остался Востоком, а Запад стал Западом ( Игра слов, построенная на ходячем значении слова «Запад» в смысле «европейская культура».)

Таким образом, как западные, так и восточные побережья Великого океана были заселены континентальными народами. Континентальные народы заселили также Азиатский перешеек; они совершали только каботажные плавания. Ничто не толкало их в открытое море, простиравшееся за островами Фиджи: ни натиск сзади, ни внутреннее стремление двигаться вперед. Спорное утверждение, что меланезийцы проникли в центральную и восточную части Тихого океана, основано на ископаемых скелетных остатках, хотя еще не доказано, что они действительно принадлежат меланезийцам. Острова, широко разбросанные между Фиджи и Южной Америкой, оставались неизвестными человеку вплоть до более поздних этапов мировой истории. Острова эти расположены в пределах огромного треугольника, вершинами которого являются Гавайские острова на севере, Новая Зеландия на юге и остров Пасхи на востоке. Эта область ныне носит название

Полинезийского треугольника. Основание его гостеприимно обращено к западу, а вершина расположена далеко, в краях восходящего солнца, на расстоянии 2030 миль от Южной Америки. Разбросанные внутри треугольника зернышки земли — океанические острова, разделенные бездонными глубинами. Они никогда не были связаны друг с другом во времена человеческих миграций и никогда не образовывали сухопутного пути для переселенцев.

В течение несчетных столетий после того, как люди заселили Тихоокеанское побережье, эти острова оставались изолированными и необитаемыми; на них не было других живых существ, кроме панцирных, насекомых, пресмыкающихся и птиц. Даже местная растительность была настолько скудной, что не могла служить источником пищи для человека. Кокосовая пальма, бананы и хлебное дерево, столь характерные в настоящее время для островной флоры, не были еще занесены сюда человеком. Над пустынными морями гуляли только западные ветры и постоянные пассаты, потому что ни один первобытный мореход не решался еще направить свой плетеный парус к пустующим островам. Годы сменяли друг друга в бесчисленной веренице столетий, но никто не приветствовал плясками и песнями восход Плеяд как знак Нового года. В небе восходили и двигались звезды, но ни одно судно не прокладывало с их помощью свой путь в неведомых водах. Луна росла и убывала, но фазы ее проходили никем не замеченные. Рыбы метали икру, размножались и беспрепятственно проходили по проливам между рифами в молчаливые и сумрачные лагуны. Разгневанная морская богиня направляла свою ярость лишь на неодушевленные скалы и рифы, потому что ни один завоеватель не оставлял еще на ее вздымающейся груди следа проплывшей ладьи и не бороздил ее податливого тела сверкающими от брызг лопастями глубоководных весел. Передвигавшиеся по суше люди достигли восточной окраины Азиатского перешейка и не смогли двинуться дальше. Никто еще не проникал за небесную завесу к востоку от Фиджи. За восточным горизонтом земля, море и небо ждали прихода новой породы людей, которые не только владели морскими судами, но и обладали мужеством, чтобы дерзать, волей и искусством, чтобы побеждать. Ненанесенные на карту острова ждали появления полинезийских мореплавателей.

Источник