Шельф

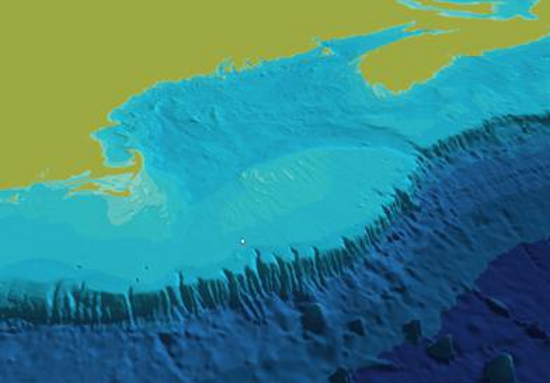

Ше́льф (англ. shelf ) — выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением.

Границами шельфа являются берег моря или океана и так называемая бровка (резкий перегиб поверхности морского дна — переход к материковому склону). Глубина над бровкой обычно составляет 100—200 метров (но в некоторых случаях может достигать 500—1500 м, например, в южной части Охотского моря или бровка Новозеландского шельфа).

Общая площадь шельфов составляет около 32 миллионов км². Наиболее обширен шельф у северной окраины Евразии, где его ширина достигает 1,5 тыс. километров, а также в Беринговом море, Гудзоновом заливе, Южно-Китайском море, у северного побережья Австралии.

Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года предоставляет прибрежным государствам право контроля над континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориальных вод государства). Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган — Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

В России на шельфе Баренцева моря работает компания Штокман Девелопмент АГ. На шельфе Балтийского моря около побережья Калининградской области добывается нефть, на шельфе Каспийского моря — нефть, газ и другие полезные ископаемые, у берегов Сахалина добывается нефть и газ.

В настоящее время рядом стран ведется борьба за арктический шельф. Наиболее активными участниками этой борьбы являются с одной стороны Канада и США, с другой Российская Федерация.

Эти страны организуют арктические экспедиции, для того чтобы доказать свои права на бо́льшую часть арктического шельфа, чем та, которой они могут распоряжаться сегодня. На лето 2010 года запланирована очередная такая экспедиция, ранее успешно завершились две американо-канадских, предпринятые с этой целью. В свою очередь, в 2001 году Россия стала первой из пяти арктических стран, обратившейся с заявкой о расширении границ своего континентального шельфа свыше стандартного 322-х километрового лимита. ООН отвергла эту заявку, сославшись на недостаток доказательств. Россия заявила, что планирует потратить в 2010 году около 1,5 миллиардов рублей на определение протяженности своего континентального шельфа в Арктике. [1] .

Источник

Шельф — это. Понятие, определение, граница шельфа, глубина, структура и разработки

- 1 Апреля, 2019

- Советы туристу

- Руслан Губкин

Шельф — это прибрежная часть моря или океана относительно небольшой глубины с ровной поверхностью и незначительными уклонами. Границы шельфа начинаются с береговой зоны моря или океана и заканчиваются бровкой, где начинается резкое увеличение глубины. Образование таких прибрежных зон связано с тем, что примерно 18–20 тысяч лет назад они были частью суши, но из-за резкого таяния льдов ушли под воду. В теории существует два фактора, повлиявших на образование шельфов: эрозия и отложения осадочных пород.

Значимость шельфа для государства

Континентальный шельф — это территория моря или океана, находящаяся за пределами любого прибрежного государства. Грубо говоря, если шельф не принадлежит ни одному из государств, он зовется континентальным. Именно за такие места в мире между прибрежными странами на данный момент ведется активная борьба за право на владение ими.

Ведь наличие в территориальной зоне государства шельфа — это не только географическая особенность, но и приятный бонус в виде сотен миллиардов долларов. Речь идет о добыче черного золота – той самой всеми желаемой нефти, за добычу которой идут порой целые полномасштабные экономические войны.

Смысл борьбы за владение шельфом

Свидетельством борьбы может послужить относительно недавний отказ ООН России в расширении границ своего континентального шельфа. Причина – недостаточность доказательств. Связано ли это с непростой и во многом ангажированной обстановкой в самой ООН? Отчасти да, по крайней мере, у России есть все основания так считать, ведь очень многие решения в этой организации вызывают подозрения в том, что они были продиктованы интересами западных стран, в частности, США.

Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей на изучение протяженности своего арктического шельфа. США и Канада также проводили совместные экспедиции по изучению территорий Арктики в 2001 и в 2010 годах. Помимо перечисленных государств на эти места претендуют и скандинавские страны.

Добыча нефти на шельфе

Что такое шельф? С этим мы разобрались, теперь перейдем к вопросу извлечения практической пользы из него.

Нефтегазовые запасы на материках неуклонно истощаются, поэтому альтернатива добычи шельфовой нефти с каждым годом становится все более актуальной. Сложность состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и технологичный способ извлечения углеводородных ресурсов из подводных недр. Интенсивная добыча требует больших затрат, поэтому для извлечения максимальной выгоды требуется высокая цена на мировых рынках. На сегодняшний момент из 120 стран, имеющих выход к морю, около 55 разрабатывают нефтяные месторождения, и их количество продолжает неуклонно расти.

Статистические показатели добычи

Наибольшая доля добычи морской нефти (75 %) и газа (85 %) приходится на Мексиканский залив, озеро Маракайбо (Венесуэла), Северное море и Персидский залив. Добыча ведется, как правило, на глубине 300 м, для этого используют стационарные платформы, изготовленные из стали или бетона. Для разведки, как правило, на глубине 1200–1600 м используют плавучие суда и буровые установки. Самой более преуспевшей в это деле страной являются США, на ее долю приходится около 40 % всех установок.

Благодаря шельфовой добыче Великобритания и Норвегия совсем отказались от импорта и продают нефть в другие страны. Во многих странах прирост нефти за счет морских месторождений составил 35–50 %. Разведка шельфа — это одно из самых приоритетных направлений деятельности для многих стран, в том числе и для России.

Рыбный промысел

Китай, Япония, США, Франция, Россия — вот немногие страны, использующие возможности создания целых морских плантаций. Здесь можно выращивать, например, устриц, морскую капусту или морские гребешки. Стоит отметить, что японцы подчас питаются исключительно морепродуктами.

Но наибольший интерес в финансовом плане представляет ловля рыбы в прибрежных зонах шельфов океанов. Это позволяет обеспечивать пропитанием целые государства и поддерживать их полную автономность. Благодаря рыбному промыслу продолжительность жизни, например, в Японии существенно выше, чем в других странах.

В районах, называемых гидрологическими фронтами, в местах схождения и расхождения течений происходит активный процесс развития фито и зоопланктона, что способствует размножению промысловых скоплений рыбы. На севере Атлантического океана особой популярностью пользуется добыча сельди и морского окуня, а на севере Тихого — лосося и сайры. В местах стыка холодных глубинных вод можно ловить тунца, промысловые районы морского рыболовства зависят от гидрологических особенностей районов как отдельных шельфов, так и Мирового океана в целом. На шельфах северного полушария добывается около 70 % объема мирового улова рыбы.

Разделяют три вида рыболовства на континентальных шельфах: научно-исследовательское, учебное и культурно-просветительское, товарное. На все три вида распространяется Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Добыча полезных ископаемых

Мало кто думает, интересуясь шельфом, что такое уникальное по своей сути природное явление может приносить пользу при добыче различных минеральных ресурсов, по своему потенциалу сравнимых с запасами ресурсов суши. Помимо различных руд, под берегом шельфа можно обнаружить огромные запасы пресной воды, образовавшейся еще до таяния льдов. В перспективе эту воду можно будет использовать для обеспечения жителей прибрежных районов, где наиболее остро ощущается водяной голод.

Для того чтобы понимать масштабы предполагаемой добычи ресурсов в прибрежных зонах, можно рассмотреть пример шельфовой зоны Дальнего Востока. На него приходится 81 % всех запасов ресурсов нашей страны. Доля по добыче алмазов, олова и бора составляет почти 100% от мировых. Помимо этого, на шельфе добывается цинк, плавиковый шпат, платина, вольфрам золото и серебро и сосредоточено 10 % запасов углеводородных ресурсов России.

Шельфовые ледники — туризм будущего

Что такое шельф для государства, более-менее понятно, но немногие знают, что эта прибрежная часть материка может и должна быть привлекательна для людей, любящих экстремальный туризм. Правда, для того чтобы это явление стало более массовым, необходимо тщательно проработать меры безопасности, ведь погодные условия в этом случае представляют наибольшую угрозу для здоровья человека.

Эта сфера еще мало освоена, но однозначно можно сказать, что находясь в разных районах шельфа, можно любоваться прекрасными видами на огромные, переливающиеся синими цветами просторы. Шельфовые ледники уже сейчас можно назвать своеобразной визитной карточкой Антарктиды. И интерес к этой части света неуклонно растет. Поэтому все больше стран подумывают о создании инфраструктуры на этом континенте.

Источник

Шельф

Подавляющее большинство континентальных Ш. земного шара представляет собой верхнюю часть вытянутых зон, сложенных пластами осад. п., причем более 70% шельфов покрыто осадками, отложенными в минувшие 15 000 лет. Карты донных осадков Ш. показали (Эмери, 1971), что размер зерен в этих осадках чаще не связан с расстоянием от берега. Большинство Ш. покрыто песками, обычно окрашенными окислами Fe и содер. пустые раковины моллюсков, живших вблизи от берега на малых глубинах. Ракушечный песок особенно обилен на внешнем крае Ш. и на небольших подводных холмах. Иногда такие осадки содержат глауконит и фосфорит, которые местами настолько маскируются или разбавляются др. м-ми, что становятся практически незаметными. Зоной, где всегда наблюдается последовательное уменьшение размеров частиц от побережья в сторону открытого моря, является полоса между берегом и глубиной до 20 м, где сказывается регулирующее воздействие волнения. Более удаленные от берега обл. Ш. слишком глубоки, чтобы туда попадали совр. пески; в то же время глинистые, иногда даже алевритовые, частицы переносятся через Ш. и оседают в более глубоких и спокойных зонах океана (Д. Наливкин, 1956; Эмери, 1971). В морях и океанах теплых и аридных обл. во внешней зоне Ш. возможно химическое осаждение тонких известковых илов (Shepard, 1959; Страхов, 1960).

Участки Ш., сложенные изв. и метам. п., обнаружены на вершинах тект. краевых поднятий. Известны и др. Ш., сложенные изв. и метам. п., но большинство их встречается в высоких широтах, где была сильно развита ледниковая эрозия; такие Ш. в известном смысле можно считать молодыми (или омоложенными). Ш. осад., с мощной толщей осадков, залегающей поверх магм. или метам. п., можно рассматривать как зрелые, развитые (Эмери, 1971). Сейсмические исследования, проведенные у вост. берегов США, выявили в верхней части толщи шельфовых от л. 4 или 5 отражающих границ. На Ш. широко распространены погруженные береговые валы, береговые обрывы и террасы, связанные с разл. положениями уровня океана. На большинстве исследованных шельфов обнаружено 4—6 террас. На Ш. с обильным привносом осад. материала они погребены осадками. Самая крупная терраса — терраса края Ш. Террасы пересечены каналами, образованными потоками, пересекавшими Ш. при низком уровне океана. Вблизи края Ш. каналы сменяются верховьями подводных каньонов, прослеживающихся далее по континентальному склону до глубины в несколько км. Ш. обычно имеет комплексное происхождение, представляя переработанные морем окраины материков, в т. ч. равнины субаэрального (денудационные, аккумулятивные, ледниковые) или субаквального (абразионные, аккумулятивные) происхождения. В тект. отношении Ш.. это совр. разнов. плит, составляющих цоколь континента в периферической зоне океана. Внутри Ш. иногда наблюдаются региональные или, локальные поднятия, образующие денудационный рельеф островов, полуостровов и подводных возвышенностей, обнаруживаемые геофиз. методами; депрессии Ш. представлены желобами субокеанскими, ложбинами, каналами и подводными каньонами. Со стороны континента Ш. нередко тесно связан с прибрежными равнинами, а со стороны океана обычно ограничен склоном материковым (континентальным). В понижениях Ш. локализуется аккумулятивный (напр., ледниковый) рельеф. На приподнятых, платообразующих участках Ш., сложенных горизонтально лежащими осад. и вулканогенными толщами, местами наблюдается денудационный или денудационно-аккумулятивный рельеф, прикрытый маломощным (обычно не более нескольких м) чехлом донных осадков, пестрых по их гранулометрическому составу. В четвертичное время в пределах Ш. установлено чередование субаэральных и субаквальных обестановок, соответствующих главным оледенениям. О характере влияния на Ш. материковых оледенений свидетельствуют поверхностные осадки и рельеф дна. Ш. Ш. отличается промежуточной между океанской и континентальной по мощности корой, в целом континентального типа, обычно с четко выраженным гранитным и мощным осад. слоем. Последний состоит в основном из заметно консолидированных отл. со скоростями сейсмических волн порядка 4,0—4,5 км/сек. Морские месторождения нефти и газа разрабатываются в пределах Ш. Персидского и Мексиканского залива, Каспийского моря и др. В настоящее время Ш. интенсивно исследуется с целью выявления благоприятных нефтегазоносных структур и возможности добычи ильменита, рутила, циркона, олова, монацита. Дальнейшие исследования Ш. значительно пополнят наши знания об истории Земли. Син.: отмель материковая, континентальный шельф.

2. Палеоструктура, характеризующаяся большей подвижностью, чем нормальная платформа. Различаются: Ш. стабильные (Бубнов, 1934), или кратонические (Крумбейн, Слосс, 1960), с весьма медленными и слабыми колебательными движениями и Ш. лабильные (Бубнов, 1934) с преобладающей тенденцией к погружению.

3. Ганешиным, Соловьевым и Чемековым разработана геоструктурная классификация шельфов, включающая: 1) таксоны I порядка —Ш. как совокупность мелководных равнин, окаймляющих сушу; 2) таксоны II порядка: ортошельфы, развивающиеся в пределах платформ и срединных массивов на коре континентального типа; парашельфы, формирующиеся в пределах складчатых областей на коре такого же типа; гемишельфы, образующиеся в пределах геосинклинальных обл. и океанских островов на коре континентального, субконтинентального, океанского и субокеанского типов; 3) таксоны III порядка: а) в пределах ортошельфов: ортошельфы на древних и молодых плитах, ортошельфы на кристаллических щитах: б) в пределах парашельфов: парашельфы каледонид, парашельфы герцинид, парашельфы других складчатых обл.; в) в пределах гемишельфов: гемишельфы молодых геосинклинальных обл., гемишельфы океанских островов. Каждая из перечисленных категорий характеризуется определенным геол., тект., геоморфологическим строением, особой эндогенной и экзогенной минерагенией, сходной с сопредельными родственными геоструктурными элементами суши, и наложенной субаквальной минерагенией. В. Ф. Канаев, Л. И. Красный, В. И. Марченко, Ю. Ф. Чемеков, В. Д. Дибнер.

Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра . Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. . 1978 .

Литература : Hевесский E. H., Процессы осадкообразования в прибрежной зоне моря, M., 1967; Проблемы геологии шельфа, M., 1975; Kаплин П. A., Проблема происхождения шельфа, «Геоморфология», 1977, No 1; Проблемы геоморфологии, литологии и литодинамики шельфа, M., 1982; Геология и геоморфология шельфов и материковых склонов, M., 1985; Aлексеев M. H., Чистяков A. A., Щербаков Ф. A., Четвертичная геология материковых окраин, M., 1986; Ионин A. C., Mедведев B. C., Павлидис Ю. A., Шельф: рельеф, осадки и их формирование, M., 1987.

П. A. Kаплин.

Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Е. А. Козловского . 1984—1991 .

Источник