Какова специфика абразионной работы моря. Какие формы рельефа она создает?

Абразия (от лат. « abrasion» – соскабливание, сбривание) – процесс разрушения пород волнами и течениями. Абразия наиболее интенсивно протекает у самого берега под действием прибоя.

Разрушение горных пород берега слагается из следующих факторов:

удар волны (сила которого достигает при штормах 30-40 т/м 2 );

абразивное действие обломочного материала, приносимого волной;

сжатие воздуха в порах и полостях породы во время удара волн, которое приводит к растрескиванию пород под воздействием высокого давления;

термоабразия, проявляющаяся в протаивании мёрзлых пород и ледяных берегов, и другие виды воздействия на берега.

Воздействие процесса абразии проявляется до глубины нескольких десятков метров, а в океанах до 100 м и более.

Воздействие абразии на берега приводит к формированию обломочных отложений и определённых форм рельефа. Процесс абразия протекает следующим образом. Ударяя о берег, волна постепенно вырабатывает в его основании углубление –волноприбойную нишу, над которой нависает карниз. По мере углубления волноприбойной ниши под действием силы тяжести карниз обрушивается, обломки оказываются у подножия берега и под действием волн превращаются в песок и гальку.

Образовавшийся в результате абразии обрыв или крутой уступ называют клиф. На месте отступающего обрыва формируется абразионная терраса, или бенч (англ. «bench»), состоящая из коренных пород. Клиф может граничить непосредственно с бенчем или отделяться от последнего пляжем. Поперечный профиль абразионной террасы имеет вид выпуклой кривой с малыми уклонами у берега и большими у основания террасы. Образующийся обломочный материал уносится от берега, образуя подводные аккумулятивные террасы.

По мере развития абразионных и аккумулятивных террас волны оказываются на мелководье, забуруниваются и теряют энергию не доходя до коренного берега, из-за этого процесс абразии прекращается.

В зависимости от характера протекающих процессов берега можно разделить на абразионные и аккумулятивные.

Абразионная деятельность моря вызывает образование волноприбойных ниш и отступание берега.

При наличии прибрежных течений образуются пляжи, косы, пересыпи (томболо), примкнувшие

1. Волноприбойная ниша

Общность типов абразионного процесса подтверждается общностью наиболее распространенной надводной абразионной формы — волноприбойной ниши, которая формируется в породах различного состава и разнообразных текстурных особенностей. Волноприбойная ниша является формой рельефа, в наибольшей степени отвечающей прибойного потока. Она представляет собой временную форму динамического равновесия между активной водной средой и пассивной средой литосферы. Волноприбойная ниша возникает под воздействием штормовых волн в основании крутого берегового уступа. При многократном воздействии штормовых волн волноприбойная ниша разрастается и наступает момент, когда происходит обрушение пород. Волны захватывают обломки обрушенного карниза и перераспределяют их вдоль берега.

2. Клиф — отвесный абразионный обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного берега действием прибоя. Клиф постепенно отступает в сторону суши, увеличивая ширину абразионной береговой террасы, лежащей у его подножия. Морфология клифа зависит от состава и структуры пород, слагающих его. Если слои падают в сторону моря, волны, набегая по плоскости напластования, теряют большую часть силы.

3. Бенч — это часть побережья какого-либо водоёма, выровненная под действием волн, слегка наклоненная в берега и ограниченная клифом со стороны суши. Он или целиком состоит из скальных пород, или местами покрывается тонким слоем продуктов разрушения берега. До сих пор процессы образования абразионных террас не получили полного освещения. Эти террасы можно наблюдать на многих абразионных берегах, особенно на участках, примыкающих к мысам, где создаются менее благоприятные условия для аккумуляции нано сов. На приливных берегах такие формы обычно характеризуются несколько неровной поверхностью скалистой породы, имеющей слабый уклон к морю; вблизи уровня малой воды они иногда ограничиваются еще одним вторичным клифом меньшей высоты.

4. Пляж — простейшая аккумулятивная форма, образованная действием прибойного потока. Совершенно очевидно, что пляж будет образовываться как при поперечном, так и при косом подходе волн к береговой черте. Применительно к любым береговым аккумулятивным формам стадию пляжа проходит в своем развитии: любой участок такой формы. По мере накопления материала, которое в целом относительно береговой линии происходит фронтально, какая-то часть пляжа оказывается вне действия прибойного потока, и происходит постепенное надстраивание пляжа с морской стороны. В конечном счете это ведет к образованию береговой аккумулятивной формы достаточно большой ширины и протяженности.

1. Галечные пляжи

2. Песчаные пляжи:

а) приливных морей

б) безливных морей

· с подводными валами — прямолинейными или серповидно-изогнутыми

В чем специфика аккумулятивной работы моря, какие осадки в процессе морской аккумуляции формируются?

Образовавшийся в результате абразии обрыв или крутой уступ называют клиф. На месте отступающего обрыва формируется абразионная терраса, или бенч (англ. «bench»), состоящая из коренных пород. Клиф может граничить непосредственно с бенчем или отделяться от последнего пляжем. Поперечный профиль абразионной террасы имеет вид выпуклой кривой с малыми уклонами у берега и большими у основания террасы. Образующийся обломочный материал уносится от берега, образуя подводные аккумулятивные террасы.

Волны осуществляют не только разрушительную работу, но и работу по перемещению и аккумуляции обломочного материала. Набегающая волна выносит гальку и песок, которые остаются на берегу при отступании волны, так образуются пляжи. Пляжем (от франц. «plage» — отлогий морской берег) называют полосу наносов на морском побережье в зоне действия прибойного потока. Морфологически выделяются пляжи полного профиля, имеющие вид пологого вала, и пляжи неполного профиля, представляющие собой наклонённое в сторону моря скопление наносов, примыкающее тыльной стороной к подножию берегового обрыва. Пляжи полного профиля характерны для аккумулятивных берегов, неполного – преимущественно для абразионных берегов.

При забурунивании волн на глубинах в первые метры, отлагаемый под водой материал (песок, гравий или ракуша) образует подводный песчаный вал. Иногда подводный аккумулятивный вал, разрастаясь, выступает над поверхностью воды, протягиваясь параллельно берегу. Такие валы называются барами (от франц. «barre» — преграда, отмель).

Формирование бара может приводить к отделению прибрежной части морского бассейна от основной акватории – образуются лагуны. Лагуна (от лат. «lacus» — озеро) представляет собой неглубокий естественный водный бассейн, отделённый от моря баром или соединяющийся с морем узким проливом (или проливами). Основной особенностью лагун является отличие солёности вод и биологических сообществ.

Скорость и величина отступания берегов зависят от состава слагающих их пород. Если берег слагается сильно трещиноватыми или рыхлыми породами, то скорость его отступания может достигать нескольких метров в год. Абразионному воздействию подвержены высокие берега в районах Черного моря — Сочи, Сухуми и др. В пределах плоских и отмелых берегов процессы развиваются иначе. Энергия волн на широких мелководьях гасится, и происходит не абразия, а перенос и аккумуляция осадков — образование широкой полосы надводной террасы. Такие берега называются аккумулятивными в отличие от абразионных.

Источник

Геологическая деятельность моря

Моря и океаны занимают около 361 млн.км 2 . (70,8% всей земной поверхности). Общий объем воды в 10 раз больше объема суши, возвышающейся над уровнем воды, которая составляет 1370 млн. км 2 . Эта громадная масса воды находится в непрерывном движении и поэтому выполняет большую разрушительную и созидательную работу. На протяжении длительной истории развития земной коры моря и океаны не раз меняли свои границы. Почти вся поверхность современной суши неоднократно заливалась их водами. На дне морей и океанов накапливались мощные толщи осадков. Из этих осадков образовались различные осадочные горные породы. Средняя соленость морской воды составляет 3,5% (в 1 – м литре 35 грамм растворенных солей): NaCl – 78%; MgCl2 – 9; CaSO4 – 4; KCl

2; CaCO3 – 0,04; SiO2 – 0,008%. В ничтожных количествах в морской воде – I, Br, Mn, Zn, Pb, Cu, Au, а также растворены газы СО2 и О2.

Геологическая деятельность моря главным образом сводится к разрушению горных пород берегов и дна, переносу обломков материала и отложению осадков, из которых впоследствии образуются осадочные горные породы морского происхождения.

Разрушительная деятельность моря заключается в разрушении берегов и дна и называется абразией, которая более всего проявляется у обрывистых берегов при больших прибрежных глубинах. Это обусловлено большой высотой волн и большим их давлением. Усиливает разрушительную деятельность содержащийся в морской воде обломочный материал и пузырьки воздуха, которые лопаются и возникает перепад давлений в десятки раз превышающие абразию. Под действием морских прибоев берег постепенно отодвигается и на его месте (на глубине 0 – 20 м) образуется ровная площадка – волноприбойная или абразионная терраса, ширина которой может быть > 9 км, уклон

Если уровень моря долгое время остается постоянным, то крутой берег постепенно отступает и между ним и абразионной террасой возникает валунно – галечный пляж. Берег из абразионного становится аккумулятивным.

Берега интенсивно разрушаются при трансгрессии (наступлении) моря и превращаются, выходя из – под уровня воды, в морскую террасу при регрессии моря. Примеры: берега Норвегии и Новой Земли. Абразии не происходит при быстрых непрерывных поднятиях и на пологих берегах.

Разрушению берегов способствует также морские приливы и отливы, морские течения (Гольфстрим).

Морская вода переносит вещества в коллоидном, растворенном состоянии и в виде механических взвесей. Более грубый материал она волочит по дну.

Различают 2 вида перемещения рыхлого материала: поперечное (перпендикулярно линии берега) и продольное (параллельно береговой линии).

Поперечное перемещает рыхлый материал вследствие большей энергии волны идущей к берегу, чем уходящей от него. Естественная сортировка обломочного материала выглядит таким образом: крупнообломочный остается у берегов, а песчаный – на отдалении от них. Крупнообломочный материал может сформировать из валунов и гальки береговой вал.

При продольном перемещении обломочного материала скорость зависит от угла подхода волн к берегу: максимум будет при 45°.

По данным В. А. Обручева в Крыму между Алуштой и Феодосией при волнении в 1 балл обломочный материал за сутки перемещается приблизительно на 6 м, при 4 – х баллах – 45 м, при 8 – ми баллах – 100 м.

Перенос ветровыми волнами придонного материала наблюдается до глубины 10 м. Приливы и отливы приводят в движение всю массу воды, поэтому обломочный материал не отлагается (пролив Ла — Манш).

Созидательная деятельность моря. В области шельфа обломочный материал откладывается как у самого берега в волноприбойной полосе, так и вдали от него. Береговые валы сложены на крутых берегах крупнообломочным материалом, на пологих – среднеобломочным. Ширина – до 20 м, высота – 1,5 (на берегах океанов высота до 15 м). Нередко бывают 2 – 3 береговых вала.

При косом подходе волн обломочный материал накапливается у его изломов и выступов в виде мысов и кос. Мысы формируются у самого выступа, косы – сразу за ними. (Длина косы Тендер в Черном море – 90 км).

Терригенные осадки шельфа могут включать органогенные и химические, образующие обособленные. Органогенные: коралловые известняки и известняки – ракушечники. Химческие: образуются в местах слияния морских вод с речными, несущими соединения Fe, Al, Mn и др. Встречаются в них космические и эоловые элементы – продукты извержений вулканов.

Осадки шельфа откладываются вдоль берега шириной 250 – 300 км и расширяются в местах впадин рек до 600 км.

Осадки батиальной области представлены тонким алевритопелитовым материалом – синим, красным, зеленым, серым, обогащенным органическим веществом. В их состав входят также конкреции фосфоритов. Для батиальных осадков характерна однородность на больших площадях. Мощность составляет сотни метров.

Осадки абиссальной области представлены известковыми и кремнистыми илами и красной глубоководной глиной. Илы органогенные: фораминиферовые, птеронодовые и глобигериновые; кремнистые илы – диатомовые и радиоляриевые. Красная глубокая глина откладывается на глубине 3500 – 4000 м. Образование ее связано с продуктами разложения силикатов, попадающих на морское дно в виде вулканической, метеоритной, атмосферной пыли и коллоидных растворов, приносимых морскими течениями.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Геологическая деятельность морей

Море– это одна из главнейших геологических сил, преобразующих облик Земли. В морских бассейнах протекают сложные процессы энергичного разрушения, перемещения продуктов разрушения, отложения осадков, формирования осадочных пород.

Моря и океаны занимают около 361 млн.км 2 . (70,8% всей земной поверхности). Общий объем воды в 10 раз больше объема суши, возвышающейся над уровнем воды, которая составляет 1370 млн. км 2 . Эта громадная масса воды находится в непрерывном движении и поэтому выполняет большую разрушительную и созидательную работу. На протяжении длительной истории развития земной коры моря и океаны не раз меняли свои границы. Почти вся поверхность современной суши неоднократно заливалась их водами. На дне морей и океанов накапливались мощные толщи осадков. Из этих осадков образовались различные осадочные горные породы. Средняя соленость морской воды составляет 3,5% (в 1 – м литре 35 грамм растворенных солей): NaCl – 78%; MgCl2 – 9; CaSO4 – 4; KCl

2; CaCO3 – 0,04; SiO2 – 0,008%. В ничтожных количествах в морской воде – I, Br, Mn, Zn, Pb, Cu, Au, а также растворены газы СО2 и О2.

Геологическая деятельность моря главным образом сводится к разрушению горных пород берегов и дна, переносу обломков материала и отложению осадков, из которых впоследствии образуются осадочные горные породы морского происхождения.

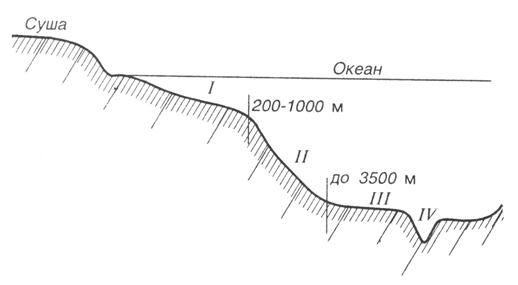

Эти процессы наиболее интенсивно протекают в прибрежной мелководной зоне (0 — 200 м) – зоне шельфа, которая окаймляет сушу полосой различной ширины и представляет собой подводное продолжение континентов. На глубине от 200 до 2000 метров располагается материковый склон, от 2000 до 6000 метров – океаническое ложе и более 6000 метров – глубоководные впадины.

В прибрежной зоне морские осадки формируются за счет продуктов разрушения берегов и переноса материала ветром и особенно реками.

Вследствие вертикальных колебаний земной коры моря перемещаются. В геологии эти явления получили наименование трангрессии (наступление) регрессии (отступление) моря. Геологическая деятельность моря в виде разрушения горных пород, берегов и дна называется абразией. Процессы абразии находятся в прямой зависимости от особенностей движения воды, интенсивности и направления дующих ветров, течений. Основную разрушающую работу совершают морской прибой и различные течения (прибрежные, донные, приливы и отливы). В результате абразии на берегах образуются волноприбойные террасы.

Рис. 20.1 Поперечный разрез океана

I – зона шельфа; II – материковый склон; III – ложе океана; IV – глубоководные впадины

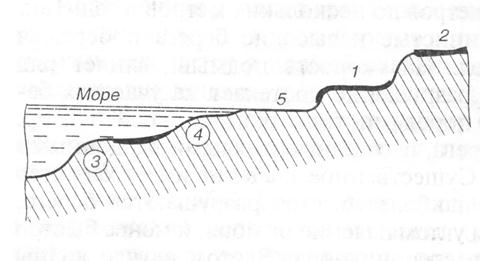

В одних случаях они могут быть сложены коренными породами, в других – морскими отложениями (аккумулятивные). Террасы, расположенные выше пляжа, свидетельствуют о поднятии берега и отступление береговой линии в сторону моря; их называют морскими. Подводные террасы свидетельствуют о наступлении моря и опускании берега ниже уровня воды. Пляжем обычно называют часть берега, которая перекрывается максимальной волной или приливом. При наличии пляжа шириной более 20 м энергия гасится в его пределах. Разрушение коренного берега выше пляжа не происходит. При отсутствии пляжа Бере разрушается наиболее интенсивно (рис. 20.2).

Рис. 20.2 Строение морского берега, террасы

1 и 2 – надводные; 3 и 4 – подводные; 5 – пляжная

Морская вода переносит вещества в коллоидном, растворенном состоянии и в виде механических взвесей. Более грубый материал она волочит по дну.

Различают 2 вида перемещения рыхлого материала: поперечное (перпендикулярно линии берега) и продольное (параллельно береговой линии).

Поперечное перемещает рыхлый материал вследствие большей энергии волны идущей к берегу, чем уходящей от него. Естественная сортировка обломочного материала выглядит таким образом: крупнообломочный остается у берегов, а песчаный – на отдалении от них. Крупнообломочный материал может сформировать из валунов и гальки береговой вал.

При продольном перемещении обломочного материала скорость зависит от угла подхода волн к берегу: максимум будет при 45°.

Перенос ветровыми волнами придонного материала наблюдается до глубины 10 м. Приливы и отливы приводят в движение всю массу воды, поэтому обломочный материал не отлагается (пролив Ла-Манш).

Созидательная деятельность моря. В области шельфа обломочный материал откладывается как у самого берега в волноприбойной полосе, так и вдали от него. Береговые валы сложены на крутых берегах крупнообломочным материалом, на пологих – среднеобломочным. Ширина – до 20 м, высота – 1,5 (на берегах океанов высота до 15 м). Нередко бывают 2 – 3 береговых вала.

При косом подходе волн обломочный материал накапливается у его изломов и выступов в виде мысов и кос. Мысы формируются у самого выступа, косы – сразу за ними. (Длина косы Тендер в Черном море – 90 км).

Терригенные осадки шельфа могут включать органогенные и химические, образующие обособленные. Органогенные: коралловые известняки и известняки – ракушечники. Химческие: образуются в местах слияния морских вод с речными, несущими соединения Fe, Al, Mn и др. Встречаются в них космические и эоловые элементы – продукты извержений вулканов.

Осадки шельфа откладываются вдоль берега шириной 250 – 300 км и расширяются в местах впадин рек до 600 км.

Осадки батиальной области представлены тонким алевритопелитовым материалом – синим, красным, зеленым, серым, обогащенным органическим веществом. В их состав входят также конкреции фосфоритов. Для батиальных осадков характерна однородность на больших площадях. Мощность составляет сотни метров.

Осадки абиссальной области представлены известковыми и кремнистыми илами и красной глубоководной глиной. Илы органогенные: фораминиферовые, птеронодовые и глобигериновые; кремнистые илы – диатомовые и радиоляриевые. Красная глубокая глина откладывается на глубине 3500 – 4000 м. Образование ее связано с продуктами разложения силикатов, попадающих на морское дно в виде вулканической, метеоритной, атмосферной пыли и коллоидных растворов, приносимых морскими течениями.

Источник