- Озеро Байкал – место погребения Чингисхана?

- Неизвестная битва. Как монголы вторглись в Европу?

- Дойти до последнего моря

- «Друзья наших врагов — наши враги»

- Осознание угрозы

- Чингисхан: Хан волею Вечного Синего Неба

- Имя Чингисхана

- Жестокость Чингисхана

- «Дойти до последнего моря»

- Правитель самого большого государства мира?

- Что было в завещании Чингисхана?

- Где находится могила Чингисхана?

Озеро Байкал – место погребения Чингисхана?

В центре самого большого материка нашей планеты в виде гигантского полумесяца протяженностью в 620 километров расположился красавец Байкал. Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными хребтами и сопками. При этом западное побережье — скалистое и обрывистое, а рельеф восточного побережья более пологий, в некоторых местах горы отступают от берега на десятки километров. Ширина Байкала местами доходит почти до 80 километров, длина береговой линии — 2100 км. Дно озера на 1167 метров ниже уровня Мирового океана, а зеркало его вод — на 455 метра выше. Площадь водной поверхности Байкала составляет почти 32 000 квадратных километров, что примерно равно площади таких стран, как Бельгия или Нидерланды.

Испокон веков Байкал являлся главной гордостью и достопримечательностью народов, заселявших его окрестности в разные временные эпохи. Академик А. П. Окладников, например, писал: «Величественное озеро Байкал, внутреннее море Азиатского материка – драгоценная жемчужина нашей планеты. Оно занимает особое место не только в природе, но и в историческом прошлом народов Азии. Байкал, образно выражаясь, можно назвать колыбелью многих племен и народов древности. »

И действительно, одним из первых источников, где упоминается Байкал, являются китайские географические карты, нарисованные на шелке и датированные 194 г.

На протяжении нескольких веков история Монгольской империи тесно связаны с озером Байкал. Если посмотреть на герб этого древнего государства, то можно увидеть коня, верного спутника всех кочевником, летящего над волной Байкала. Изображение боевого щита монголов под определенным углом осмотра, опять же вызывает ассоциацию с образом «великого моря».

Также название «Байгал» встречается в монгольской летописи первой половины XVII в. «Шара туджи» («Желтая история»), где говорится об очередной победе Чингисхана: «Сорока семи лет от роду дал сражение на реке, называемой «Байгал», десятитумэнному войску сартагчинского Амбагай-хагана, победил его и покорил». Озеро здесь называют рекой, но надо иметь в виду, что монголы называли озеро также «Байгал-мурэн» (Байкал-река).

Название «Байгал» появляется и в летописи XVIII в. «Алтан тобчи» при описании преподнесения даров великому хану предводителями лесных народов. В летописи говорится: «Бурийатский Оро Шигуши» поднес августейшему, обладающему величием владыке сокола, пойманного около великого Байкала.

Также в «Алтан тобчи» есть упоминание о том, что Байкал является последним пристанищем Чингисхана и его последователей. Эта летопись является одним из источников информации о захоронениях монгольских императоров. Но до сегодняшнего времени ни одному археологу, океанологу или просто путешественнику не удалась найти эту гробницу.

В 2002 году, после подробного изучения монгольской летописи, один из ученых выдвинул теорию о месте захоронения Чингисхана на берегах Северного Байкала, вблизи предгорий горы Кирон. По мнению исследователя, каменные глыбы в этом месте напоминают трезубец, являющийся маяком для судов, идущих в северном направлении.

Кстати, Байкал по своей форме чем-то напоминает кривую монгольскую саблю с рукояткой на севере. Этот путь, с юга на север по побережью озера, является красивой и уникальной дорогой. Летом это чистейшая вода, позволяющая видеть на глубине нескольких метров. Зимой это дорога, словно сделанная из прозрачного горного хрусталя, возможно, ведущая в царство мертвых, к гробнице Чингисхана. Верны ли предположения ученых, и действительно ли в этом месте захоронен Чингисхан — знает только великий Байкал, хранящий свое гордое молчание много веков.

Однако, ни в «Сокровенном сказании монголов», ни в другой исторической литературе нет указаний на точное местонахождение могилы Чингисхана. И это не случайно. В Монголии имя Чингисхана считается священным, а на розыск его захоронения наложен великий запрет – «Их хорит». Предки современных монголов уничтожили все следы погребения, чтобы никто никогда не нарушил вечный сон Завоевателя мира, и он мог обрести долгожданный покой после своей многотрудной жизни.

Источник

Неизвестная битва. Как монголы вторглись в Европу?

«Монголы должны подчинить себе всю землю и не должны иметь мира ни с каким народом, если прежде им не будет оказано подчинение»

Чингисхан

9 апреля 1241 года состоялось одно из крупнейших сражений западного похода великого монгольского войска – битва у Легницы. Мало кто знает, что не только Русь стала мишенью для могущественной армии Чингисхана. Монголы ставили своей задачей захват всего мира, и смерть Чингисхана в 1227 году мало что изменила, огромное войско продолжало катиться на запад, сметая на своем пути любое препятствие.

Дойти до последнего моря

Монгольское войско в походе

Идея похода на запад зрела среди монгольских лидеров уже давно. Их великая империя уже захватила огромные территории в Китае, Средней Азии и на Кавказе. После смерти великого Чингисхана, его дело продолжили следующие поколения Чингизидов. Поход в Европу был неизбежен, монголы должны были попробовать осуществить свои замыслы, и в случае их удачи, они действительно могли стать властителями всего известного тогда мира.

Дорогу разведали относительно давно, еще сам Чингисхан посылал своего темника Субэдэя в поход на Кипчаков, кстати, тогда же разведали и дорогу на Русь. К началу похода Орду возглавлял Угэдэй, родственник Чингисхана. Весной 1236 года войска выступили в поход. Вели его Чингизиды: сыновья Джучи Орда-Ежен, Шибан, Тангкут, Берке, внук Чагатая Бури и сын Чагатая Байдар, сыновья Угэдэя Гуюк и Кадан, сыновья Толуя Мункэ и Бучек, сын Чингисхана Кюльхан, внук брата Чингисхана Аргасун. Но верховным командующим Угэдей назначил своего самого нелюбимого родственника – Батыя, который в это время находился в своей ставке на Волге.

Перевалив Кавказские горы, огромное монгольское войско вторглось на Русь, с боями и осадами они сожгли и разграбили многие города. Пала и Волжская Булгария, а половецкий хан Котян увел свой народ аж в Венгрию. На Руси началось время татаро-монгольского ига. В целом же стратегически покоренная южная Русь теперь выступала своего рода тылом для монгольского войска. Дорога в Европу была открыта.

«Друзья наших врагов — наши враги»

Тактика монгольских всадников – не вступая в бой, осыпать врага стрелами

Именно такой фразой Батый начал свой поход в Европу, монголы помнили, что половцы ушли от них в Венгрию, и желали поработить этот народ, чудом избежавший гибели. А другом для половецкого хана Котяна стал король Венгрии Бела, всерьез рассчитывавший укрепить свое войско половцами. Бела не мог знать, что ранее в аналогичной ситуации, но только на Руси, в битве на Калке, половцы бросили союзников-русичей, и битва была проиграна. Пройдя земли Даниила Галицкого, которому Европа и лично Папа Римский обещали помощь против монголов, но тоже бросили, огромная монгольская орда вторглась на земли Польши и Венгрии.

Несмотря на то, что венгерский король всерьез готовился к вторжению, тревожные слухи из Руси доходили и до него, он так и не смог создать боеспособное войско. Тем не менее, по данным источников, ему удалось собрать до 100 тысяч воинов. Может, эти данные и преувеличены, но в последовавшем сражении у реки Шайо в районе селения Моги половецко-венгерское войско было разгромлено в ужасной бойне. Предусмотрительно связанные друг с другом телеги на манер гуляй-города стали смертельной ловушкой для многочисленного, но плохо организованного войска. Пишут, что в тот день погибло около 70 тысяч человек. Венгерское королевство практически перестало существовать, а половцы как нация и политическая единица были стерты со страниц истории. Монголы же неумолимо продолжали катиться на запад. В Польше были захвачены и разграблены города Люблин, Сандомир и Краков. Орда разделилась на три части, чтобы охватить грабежами как можно больше земель, но боеспособности не потеряла. Одна из частей войска, возглавляемая Байдаром, продвигаясь через Польшу, подошла к местечку Легнице.

Осознание угрозы

Бой монгольской конницы с рыцарями

«Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего».

Доминиканский монах Юлиан о планах монголов

Естественно, в те годы государства Европы не могли похвастаться централизацией. Шли постоянные феодальные и династические войны, герцоги и графы враждовали друг с другом по малейшему поводу. Шли Крестовые походы, в том числе и на Русь. По всему периметру некогда могучей Римской империи шла непрекращающаяся война. В этих условиях собрать более или менее боеспособное войско для битвы с таким грозным и дисциплинированным противником, как монголы, было сложно.

Тем не менее призыв Силезского князя и известного человека Генриха Благочестивого был услышан. Король Вацлав из Богемии вышел к нему с войском в 50 тысяч солдат. Во Вроцлав, где был объявлен сбор войск, стекались совершенно разные силы, но количество воинов у Генриха постоянно возрастало. Генрих возглавил нижнешленское войско, брат краковского воеводы Сулислав – воинов из Малой Польши и южной части Великой Польши, князь Мешко – верхнешленское войско, отрядом золотоискателей из Злотой Гожи командовал Болеслав, сын моравского маркграфа Дипольда. С благословения Папы Римского к Генриху присоединились и духовно-рыцарские ордена. Из самой Фарнции прибыли тамплиеры и госпитальеры, но наибольший отряд выставили братья-рыцари Тевтонского ордена.

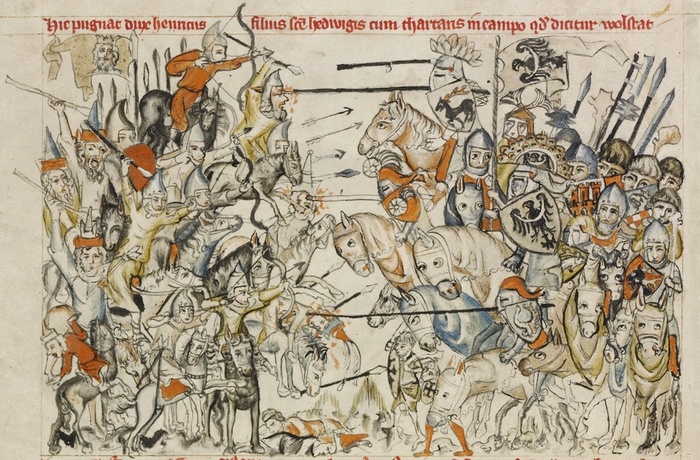

Изображение Легницкой битвы в европейской хронике

Парадоксально, но разведка на территории Польши работала лучше в стане Байдара, ему донесли о том, что на помощь Генриху идет сильное богемское войско, и он решил не допустить соединения двух европейских армий. Генрих же вёл себя беспечно, он накопил уже свыше 10 тысяч воинов, что позволило его силам сначала сравниться, а потом и несколько превзойти числом корпус Байдара. Но спаянные железной дисциплиной монголы, значительно превосходили европейцев тактически. Серьезную угрозу для степняков могли представлять лишь братья-рыцари из орденов, но их было слишком мало от общего числа воинов Генриха, чтобы всерьез влиять на ход боя.

Войска сошлись 9 апреля 1241 года у польского местечка Легнице, которое существует и поныне. В немецких хрониках оно проходит как Вальштатт, или «Доброе поле». Генрих самонадеянно выступил из-под стен Вроцлава, не дожидаясь богемского короля с подмогой. По всей видимости, он хотел разбить монголов сам и получить славу защитника Европы и папскую похвалу.

Монгольский воин в поединке с европейским рыцарем

Монголы атаковали стремительно, к неповоротливому европейскому войску подлетали отряды конных лучников, со свистом и гиканьем они осыпали пехоту Генриха тучами стрел и тут же уходили назад. Но в войске Генриха никто не заметил одну странность. Некоторые монгольские всадники несли с собой связанные пучки тростника, которые кидали в аккурат на пути наступавших войск Генриха. Когда европейцы подошли достаточно близко, в воздух взмыли огненные стрелы, которые подожгли заранее уложенный тростник так, что ветер гнал вонючий дым прямо в лицо войска Генриха. Разъяренный князь разыграл свой последний козырь. Он приказал идти в атаку тяжелой рыцарской коннице. Мало кто мог сдержать сосредоточенный удар клином в сомкнутом ряду европейских рыцарей тех лет. Поначалу им сопутствовал успех. Пробившись сквозь дым, рыцари разбили и рассеяли легкую конницу и нацелились в центр монгольского войска. Генрих уже потирал руки в предвкушении победы, когда сквозь дым во фланг рыцарскому клину ударила тяжелая конница монголов. Они применили военную хитрость – перед боем всадники выучили одно слово на польском языке. Когда в дыму рыцари услышали крики «Спасайтесь, спасайтесь» на польском языке, среди них возникло замешательство, которого хватило чтобы остановить наступление, а затем и обернуть его вспять. В армии Генриха возникла свалка, а затем и паника. К концу дня армия Генриха перестала существовать. Сам полководец погиб, а его голову на пике возили перед стенами крепости Легница для устрашения её защитников. Кто знает, могла бы пойти история по-другому, если бы в тот день Генрих остался за стенами с войском и дождался прихода 50 тысяч богемских воинов?

Великий монгольский поход к «последнему морю» продолжился. В Венгрии наступил «тартарярас». Этот короткий период венгры называют самым тяжелейшим в своей истории. До Адриатики кочевники дошли в 1242 году. Однако, завоевав половину Европы, весной 1242 года монголы из нее ушли. Из европейских государств только русские княжества оставались зависимыми от степняков. Во многом правы те, кто говорит, что Русь, помогла сдержать наступление монголов на Европу, потому что, судя по битве при Легнице, шансов у европейских войск тех лет против монголов было не так уж и много.

Источник

Чингисхан: Хан волею Вечного Синего Неба

Собственно говоря, Чингисхан — это не имя, а титул. Его принял Темучжин на курултае (собрании у монголов) в конце XII века.

Имя Чингисхана

Спустя несколько лет, в 1206 году, теперь уже на большом курултае всех монгольских племен, титул Чингисхана, подчеркивающий первенство, подтвердили все монгольские князья. Значение титула «Чингис» тёмно: «Чингис» или «Тэнгис» монголы называли море, это было отдельное божество в пантеоне шаманизма. Возможно, оно связано с именем Тэнгри — бога всех монголов. Анонимный автор «Сокровенного сказания монголов», так и переводит Чингисхан – Хан волею Вечного Синего Неба. А имя данное Чингисхану при рождении, – Темучжин, значит «кузнец». Оно родственно тюрко-монгольскому корню «темур» — «железо».

Жестокость Чингисхана

Мир степных кочевников был полон обычаев, казавшихся представителям городских, осёдлых цивилизаций, дикими и варварскими. Однако многие из этих жестокостей образованные современники приписали Чингисхану незаслуженно. К таким «легендам» принадлежит и история о том, что после одной из битв он приказал сварить пленных в семидесяти котлах. Эта чрезвычайная даже по степным меркам жестокость была совершена после одной из побед противником Чингиса – ханом Чжамухой. Уже потом, после гибели последнего, ее приписали Чингисхану. Более того, враги и соплеменники отмечали мудрость и справедливость Чингиса. Так однажды к нему перебежали воины враждебного хана, принеся с собой голову своего господина. Но Чингисхан приказал казнить перебежчиков – именно потому что они предали своего правителя.

«Дойти до последнего моря»

Это известное высказывание, в полной форме звучащее как «Я дойду до «последнего» моря, и тогда вся вселенная окажется под моей рукой», обычно приписывается Чингисхану. Однако на самом деле оно ему не принадлежит, и было выдумано много позднее.

В планах Завоевателя не было даже мысли двигаться в Европу, а почти все войны, которые он вел, начинались помимо его воли. Чингисхан завоевал Хорезм, мстя за убийство своих послов и вероломное нападение на его торговый караван. Убийство монгольских послов русскими князьями, привело к поражению последних при Калке. Исполняя долг кровной мести за убитого деда, Завоеватель разгромил китайское царство Цзинь. Что уж говорить, собственного брата Бельгутая, он, в девять лет, застрелил из лука за то, что тот отобрал у него «блестящую рыбку». Задача военного похода в Европу была поставлена только его сыном – Угэдэем в 1235 году.

Правитель самого большого государства мира?

Монгольская империя по праву считается самым большим государством в истории человечества – к 1279 году ее площадь составляла около 33 млн. кв. км. Британская империя в период максимального господства в 20-30-е годы XX века по данным Большой советской энциклопедии занимала только 31,8 млн. кв. км. заселенной территории. Однако Чингисхан умер задолго до максимального расширения границ своего государства.

В 1227 году, его держава была не только меньше Российской империи и СССР, но и уступала по площади Испано-португальской колониальной империи конца XVII века. Завоевания монголов особенно активно велись уже после смерти Чингисхана. Его потомки подчинили себе часть Центральной Европы, Крым, половецкие степи, Русь, Волжскую Булгарию, Дальний Восток, Персию и Южный Китай.

Что было в завещании Чингисхана?

После смерти Чингиса власть перешла не к его старшему сыну Чжочи, и даже не ко второму — Чагатаю, а только к третьему — Угэдэю. В летописи степняков — «Сокровенном сказании монголов» содержится красочная история, объясняющая выбор отца в пользу младшего сына. Чжочи и Чагатай поспорили за право наследства (первый родился, когда Борте, жена Чингисхана, была в плену и отцовство Чингиса вызывало сомнения), и спор грозил вылиться в большую ссору. По легенде Чингисхан, присудил наследство своему третьему сыну, обязав первых двух помогать ему.

Однако было ли так на самом деле? Выбор в пользу Угэдэя подкреплялся не только «сомнительным» происхождением старшего сына. Угэдэй больше остальных походил на своего отца, отличался спокойствием, мудростью и чертами дипломата. Их Чингис и посчитал намного более важными для управления огромным государством. Право же первородства в монгольском обществе не было так сильно – власть отца считалась непререкаемой, а люди часто выдвигались на руководящие должности по их умениям и талану, а не по происхождению.

Где находится могила Чингисхана?

Место, где похоронен один из величайших правителей в истории, нам неизвестно. Средневековые историки Рашид ад-Дин и Марко Поло писали, что воины, хоронившие хана, убивали всякого, кто встретился им на пути, а после захоронения повернули русло одной из рек над могилой, чтобы сохранить ее от разграбления. Смерть Чингисхана долгое время держали в тайне – из соображений безопасности. Лишь после того, как траурный кортеж вернулся в ханское стойбище в верховьях реки Керулен, было позволено распространять весть о его смерти.

Историкам и археологам до сих пор неизвестно место захоронения великого полководца, несмотря на многочисленные раскопки, продолжающиеся и сейчас. Мы знаем о могиле только то, что она располагалась в монгольской степи, у склона одной из гор, где прошло детство великого завоевателя.

Источник