- АИС «Экологический Атлас Азовского моря»

- Современные донные отложения Азовского моря

- АИС «Экологический Атлас Азовского моря»

- Современные донные отложения Азовского моря

- Донные осадки азовского моря

- Донные осадки Азовского моря как основания подводных нефтегазопроводов Копылов Сергей Анатольевич

- Методика морских экспедиционных и лабораторных исследований

- Физико-географическая характеристика

- Глубинное строение,тектоника и неотектоника

- Геоморфология

- Основные этапы геологической истории

АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Особенности осадконакопления в Азовском море → Современные донные отложения Азовского моря

Современные донные отложения Азовского моря

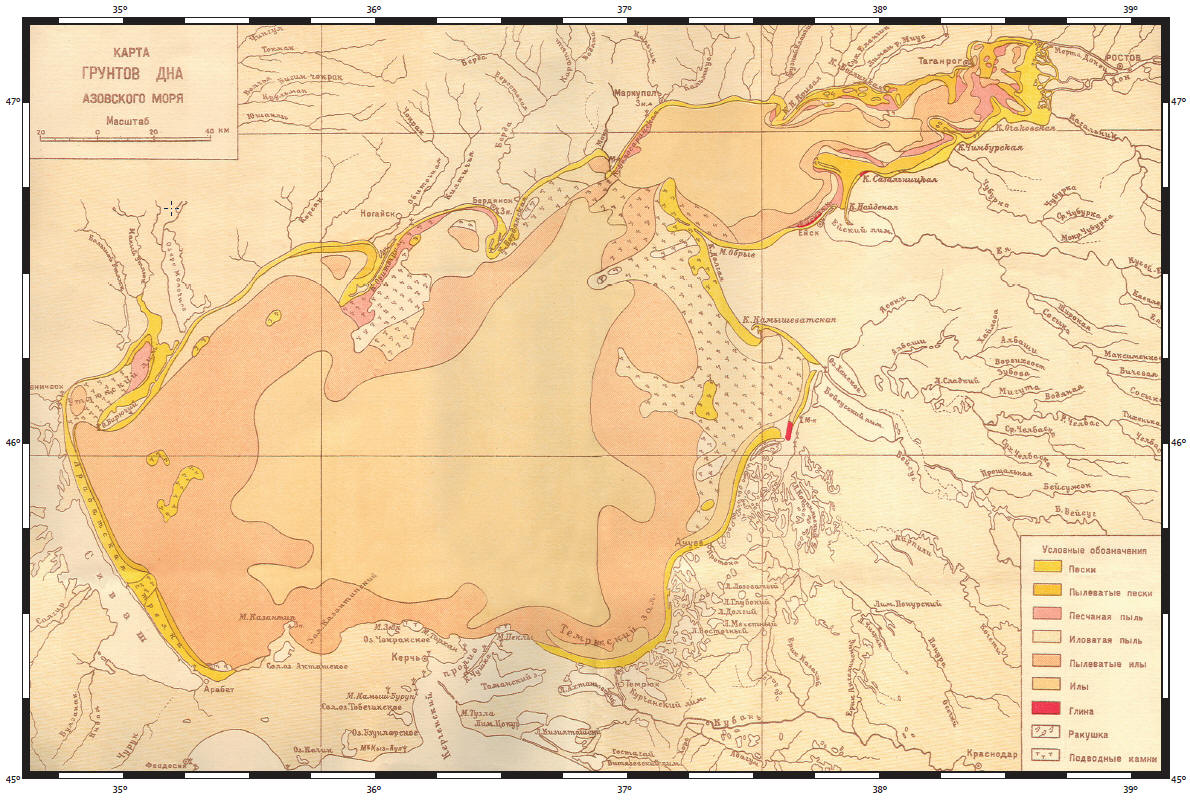

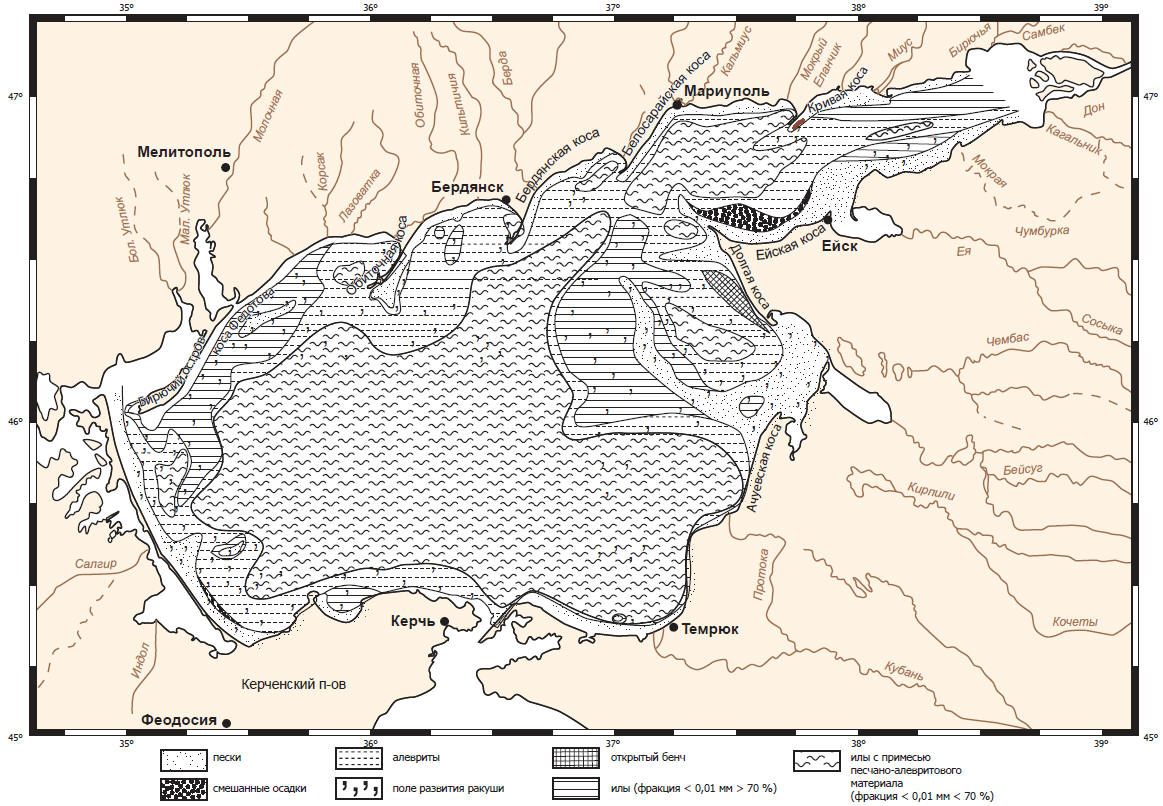

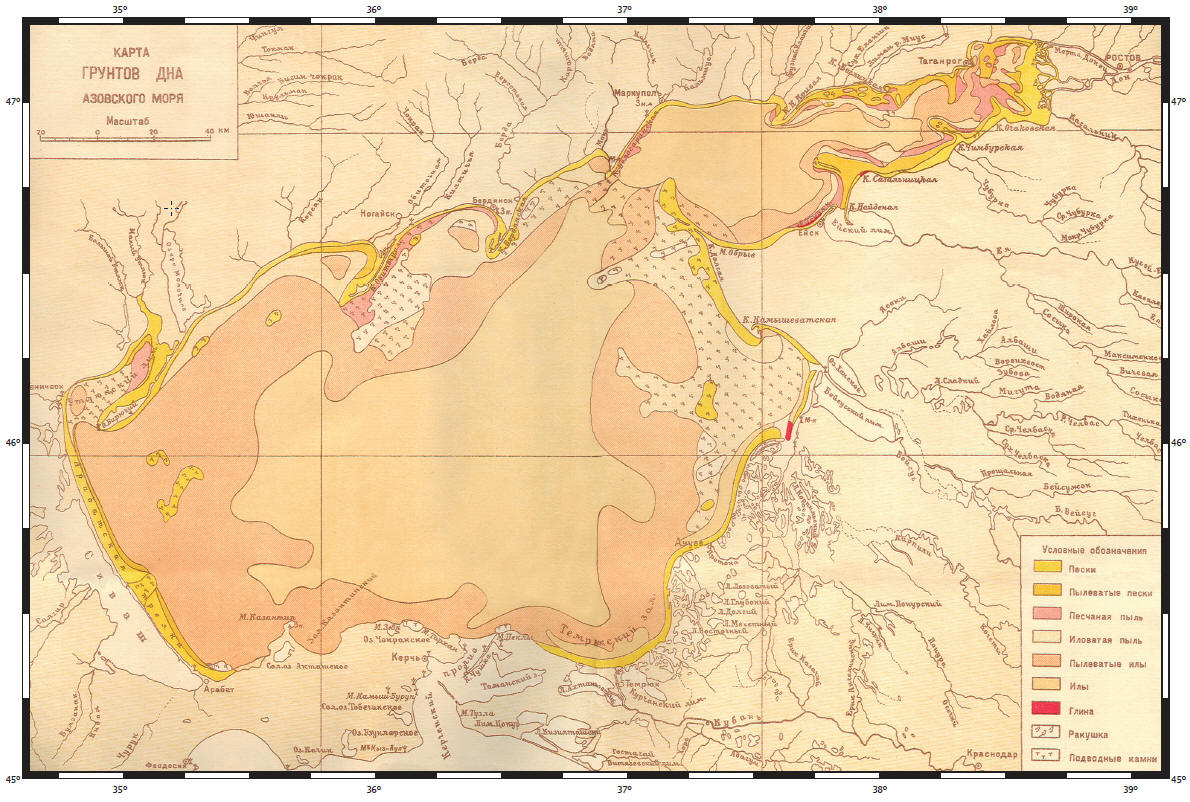

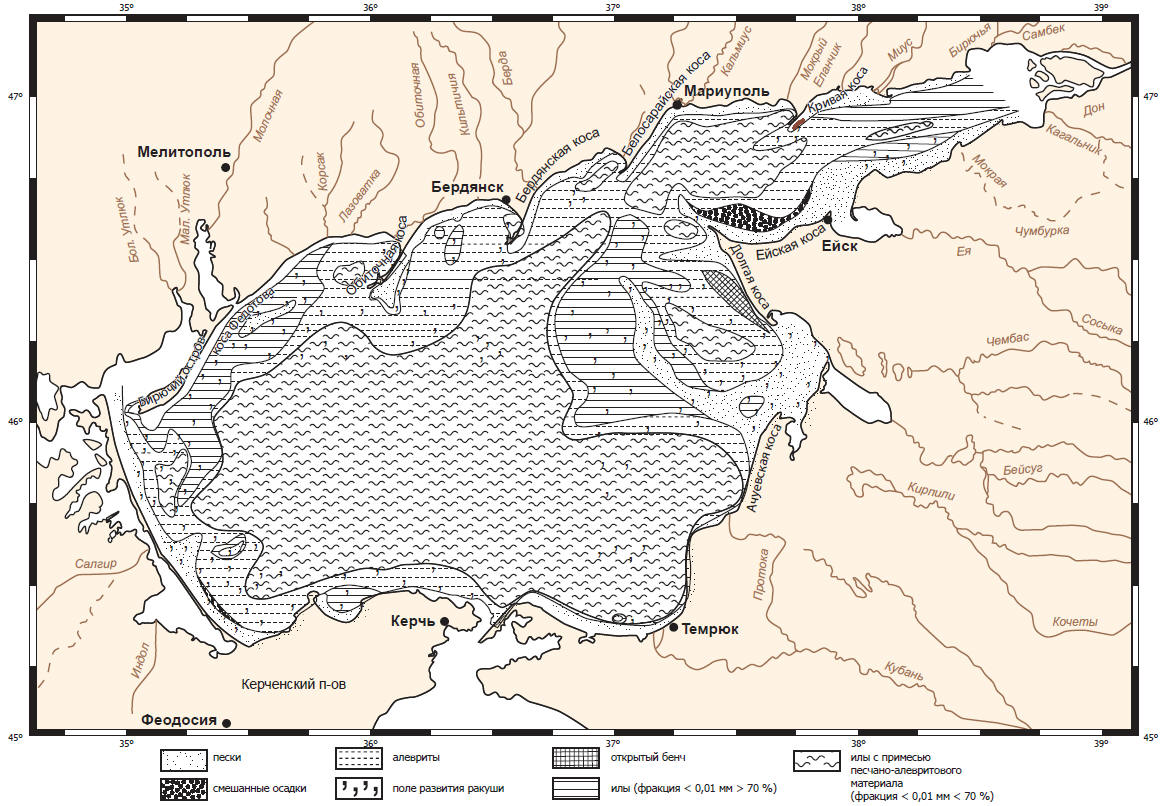

Азовское море в геологическом отношении изучалось более полутора веков. Известны основные черты геологии, источники поступления осадочного материала, главные типы донных осадков (Рисунок 1, 2), влияние антропогенного фактора на осадконакопление и другие особенности. Главный итог этого изучения – выявление специфики самого бассейна и происходящих в нем природных процессов. Вместе с тем со времени выхода обобщающей монографии Е.Ф. Шнюкова и его соавторов по геологии Азовского моря (Геология . 1974) прошло более 30 лет. Давно опубликованы работы Д.Г. Панова, А.Н. Александрова, Ю.П. Хрусталева, В.А. Мамыкиной, Ф.А. Щербакова, М.К. Спичака (Панов, Спичак, 1961; Александров, 1964; Панов, Хрусталев, 1966; Хрусталев, Щербаков, 1974; Мамыкина, Хрусталёв, 1980; Хрусталев, 1989, 1999) и других исследователей донных осадков Азовского моря. За эти годы появился новый фактический материал, сформировались новые подходы к его изучению. Претерпело значительное изменение антропогенное влияние. Прежние представления о плоском, выровненном рельефе морского дна сменились пониманием того, что этот рельеф местами весьма расчленен, как показано в разделе Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря , и необходимо изучать его взаимосвязи с осадконакоплением.

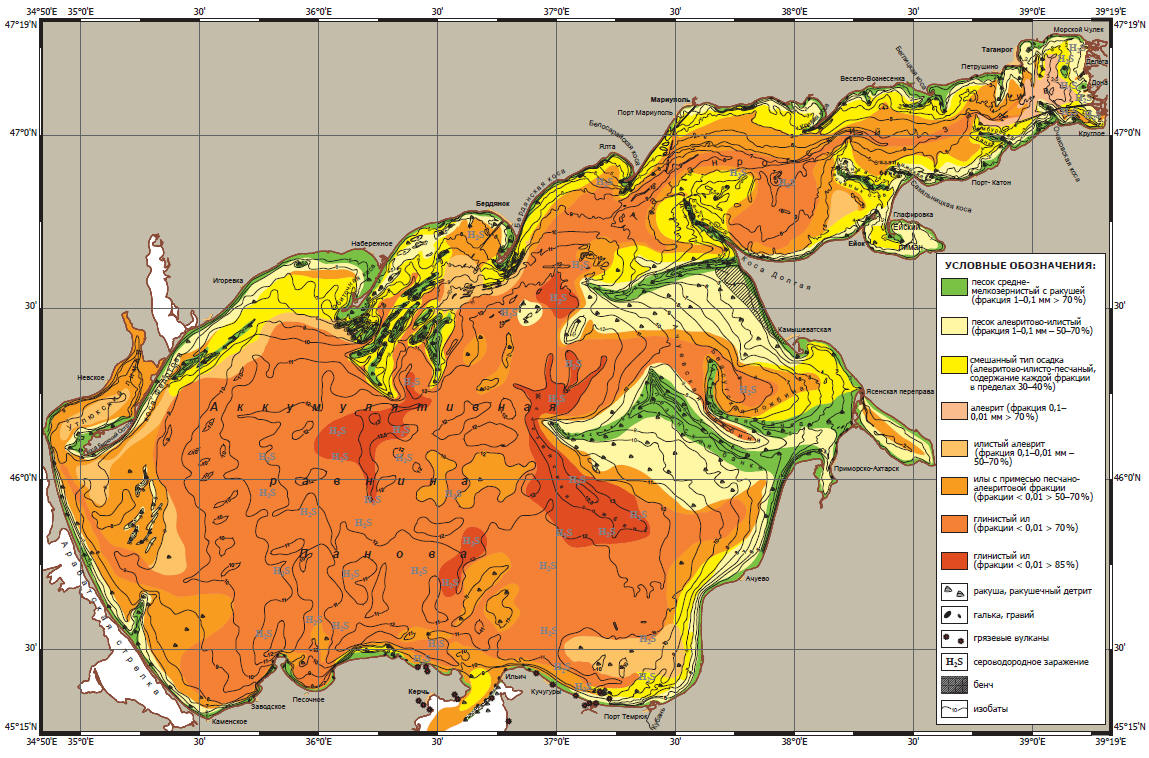

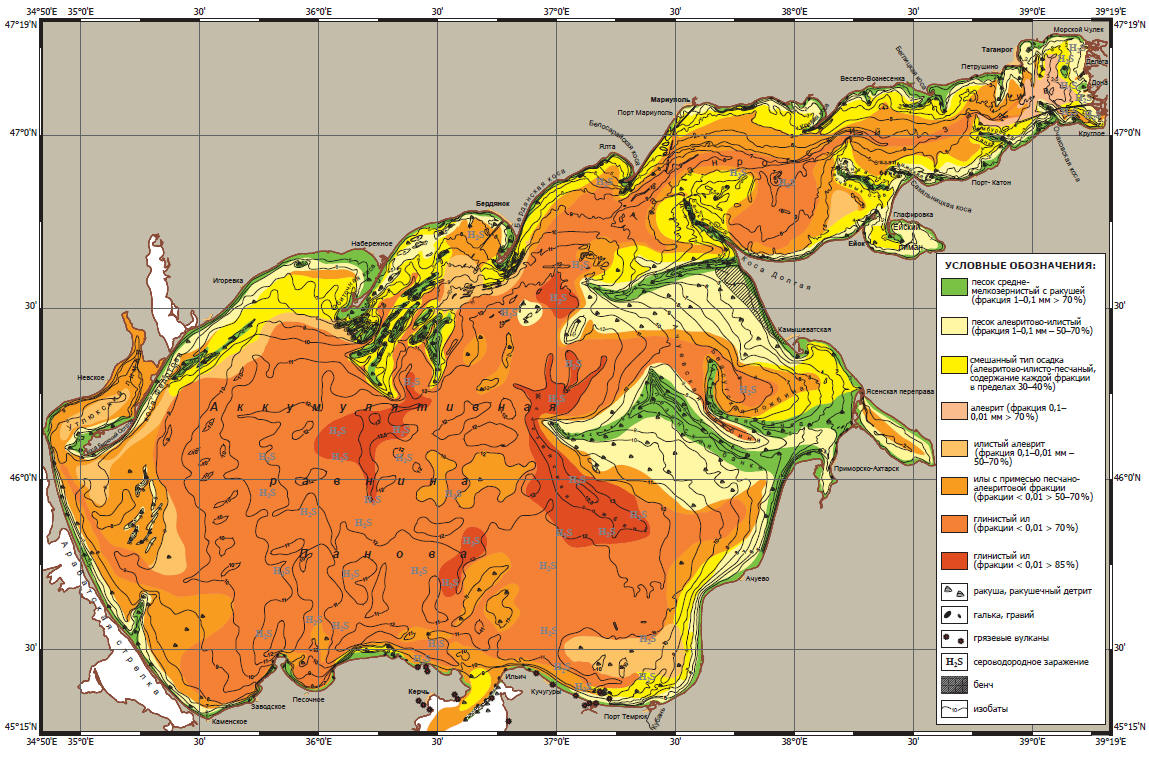

Отличительной чертой новой карты распределения донных отложений Азовского моря (Рисунок 3), составленной академиком Г.Г. Матишовым (2007), является учет крупномасштабных особенностей рельефа дна (см. раздел Новые представления о батиметрии, Рисунок 3) и локальной гидродинамики вод. При составлении карты учитывался также фактор наличия источников осадочного материала (абразионно-обвальных берегов), биопродуктивных зон моря и вектор главенствующих воздушных потоков во время пыльных бурь.

Как показано на новой карте донных отложений, господствующее положение в Азовском море занимают глинисто-илистые осадки (фракция 0,01 мм составляет более 70 %). Они распространены в основном на аккумулятивной равнине Панова. Кроме центральной и южной частей шельфа серые и темно-серые илы локально накапливаются во впадинах лиманов и заливов, в вытянутых ложбинах между банками. Характерный узкий ареал илов выстилает дно осевой ложбины Таганрогского залива на глубине 5–10 м. Все илистые осадки высокоорганичные, почти повсеместно имеют специфичный запах сероводорода (Матишов и др., 2006 и др.).

Характерное явление седиментогенеза Азовского моря – смешанный тип донных отложений. Их отличительная черта – смесь в близких пропорциях (от 25 до 40 %) фракции ила, алеврита и песка, включая детрит. Ареалы смешанных осадков тяготеют к прибрежному шельфу, к подножию всех значимых банок открытого моря, а также к центру понижения дна в крупных заливах.

Зона песков (фракция 1,0–0,1 мм – более 50 %) простирается на Азовском шельфе узким шлейфом в прибрежье на глубине до 2–6 м, а также на подводном береговом склоне кос. Песчано-ракушечные отложения слагают подводные банки на глубине 1–9 м, узкие пологие песчаные валы и гряды. Во многих местах банок отложения представляют собой ракушечник с песчано-алевритовым заполнителем.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник

АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Особенности осадконакопления в Азовском море → Современные донные отложения Азовского моря

Современные донные отложения Азовского моря

Азовское море в геологическом отношении изучалось более полутора веков. Известны основные черты геологии, источники поступления осадочного материала, главные типы донных осадков (Рисунок 1, 2), влияние антропогенного фактора на осадконакопление и другие особенности. Главный итог этого изучения – выявление специфики самого бассейна и происходящих в нем природных процессов. Вместе с тем со времени выхода обобщающей монографии Е.Ф. Шнюкова и его соавторов по геологии Азовского моря (Геология . 1974) прошло более 30 лет. Давно опубликованы работы Д.Г. Панова, А.Н. Александрова, Ю.П. Хрусталева, В.А. Мамыкиной, Ф.А. Щербакова, М.К. Спичака (Панов, Спичак, 1961; Александров, 1964; Панов, Хрусталев, 1966; Хрусталев, Щербаков, 1974; Мамыкина, Хрусталёв, 1980; Хрусталев, 1989, 1999) и других исследователей донных осадков Азовского моря. За эти годы появился новый фактический материал, сформировались новые подходы к его изучению. Претерпело значительное изменение антропогенное влияние. Прежние представления о плоском, выровненном рельефе морского дна сменились пониманием того, что этот рельеф местами весьма расчленен, как показано в разделе Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря , и необходимо изучать его взаимосвязи с осадконакоплением.

Отличительной чертой новой карты распределения донных отложений Азовского моря (Рисунок 3), составленной академиком Г.Г. Матишовым (2007), является учет крупномасштабных особенностей рельефа дна (см. раздел Новые представления о батиметрии, Рисунок 3) и локальной гидродинамики вод. При составлении карты учитывался также фактор наличия источников осадочного материала (абразионно-обвальных берегов), биопродуктивных зон моря и вектор главенствующих воздушных потоков во время пыльных бурь.

Как показано на новой карте донных отложений, господствующее положение в Азовском море занимают глинисто-илистые осадки (фракция 0,01 мм составляет более 70 %). Они распространены в основном на аккумулятивной равнине Панова. Кроме центральной и южной частей шельфа серые и темно-серые илы локально накапливаются во впадинах лиманов и заливов, в вытянутых ложбинах между банками. Характерный узкий ареал илов выстилает дно осевой ложбины Таганрогского залива на глубине 5–10 м. Все илистые осадки высокоорганичные, почти повсеместно имеют специфичный запах сероводорода (Матишов и др., 2006 и др.).

Характерное явление седиментогенеза Азовского моря – смешанный тип донных отложений. Их отличительная черта – смесь в близких пропорциях (от 25 до 40 %) фракции ила, алеврита и песка, включая детрит. Ареалы смешанных осадков тяготеют к прибрежному шельфу, к подножию всех значимых банок открытого моря, а также к центру понижения дна в крупных заливах.

Зона песков (фракция 1,0–0,1 мм – более 50 %) простирается на Азовском шельфе узким шлейфом в прибрежье на глубине до 2–6 м, а также на подводном береговом склоне кос. Песчано-ракушечные отложения слагают подводные банки на глубине 1–9 м, узкие пологие песчаные валы и гряды. Во многих местах банок отложения представляют собой ракушечник с песчано-алевритовым заполнителем.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник

Донные осадки азовского моря

Органическое вещество в грунтах играет ведущую роль в круговороте химических элементов. Фотосинтетические пигменты в донных отложениях являются маркерами органического вещества, синтезированного фитопланктоном, фитобентосом, высшей водной растительностью, пурпурными и зелеными бактериями. Их содержание в воде характеризует продуктивность водоемов. Осаждение и захоронение пигментов в осадках определяется совокупным действием биологических, физических и химических факторов в водоеме и на водосборе [1]. В донных отложениях органическое вещество контролирует состав газов и их режим на границе раздела «вода – донные отложения». В южных морях, в частности Азовском море, химическая и бактериальная деградация органического вещества интенсивно происходит как в водной толще, так и на границе раздела «вода – донные отложения» [2].

В работе З.В. Александровой с соавт. [3] четко показана взаимосвязь содержания в донных отложениях Азовского моря легкоокисляемого органического вещества с развитием заморных явлений в придонном горизонте в летний период года. При этом недостаточно изучена сезонная трансформация фитопигментов в донных отложениях при разных кислородных режимах в Азовском море.

В связи с вышесказанным целью работы явилось изучение пространственно-временного распределения седиментированных растительных пигментов в связи с особенностями гранулометрического состава Азовского моря в условиях дефицита кислорода.

Рис. 1. Взаимосвязь компонентов образования и потребления каротиноидов в донных отложениях Азовского моря

Материалы и методы исследования

Материалом для анализа послужили пробы донных отложений, отобранные по всей акватории Азовского моря на стандартных станциях в комплексных экспедициях АЗНИИРХ в период с 2013–2014 гг. Отбор проб донных отложений для анализа пигментов осуществляли с поверхностного 2 см горизонта дночерпателем Петерсена. Растительные пигменты в донных отложениях определялись во влажных пробах экстракцией 100 % ацетоном с дальнейшим спектрофотометрированием по ГОСТ 17.1.04.02-90. Определение органического углерода в донных отложениях проводили титриметрическим методом [4]. Определение сульфидной серы в донных отложениях проводили согласно РД 52.24.525-2011 «Массовая доля сульфидной серы в донных отложениях. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с n,n-диметил-п-фенилендиамином». Анализ гранулометрического состава донных отложений, отобранных с верхнего слоя грунта моря (

2 см), выполнялся на лазерном дифракционном анализаторе частиц SALD–200V/201V (SHIMADZU).

Результаты исследования и их обсуждение

В донных осадках Азовского моря органическое вещество имеет фитогенную природу, и темп его накопления отражает интенсивность продукционных процессов [3]. Статистический анализ фондовых данных позволил выявить элементы, обеспечивающие поступление легкоокисляемого органического вещества (каротиноидов) в донные отложения, а также потребление каротиноидов бактериобентосом (Ббентос), а именно сульфатредуцирующими бактериями и бентосными организмами (рис. 1).

Бактериобентос в Азовском море получает наибольшее развитие при определенных химико-гидрологических условиях – низкая активность турбулентного перемешивания водных масс, высокая температура воды, обогащение донных осадков легкоокисляемым органическим веществом [5]. В анаэробных условиях наибольшее развитие получают сульфатредуцирующие бактерии, восстанавливающие сульфаты до сероводорода и сульфидов, причем в Азовском море сульфаты в донных отложениях присутствуют в значительных количествах (98–1274 мкг/г сырого грунта), существенно превышающих минимальную концентрацию, необходимую для сульфатредукции [6]. Интенсивный процесс сульфатредукции в осадках Азовского моря, в свою очередь, определяет образование значительного количества сульфидов железа. Кислоторастворимые сульфиды обнаружены в концентрациях 3–1034 мкг/г сырого грунта [7]. По данным 2013 г. интенсивность сульфатредукции по акватории моря сопоставима с окислительно-восстановительными процессами в поверхностном слое донных отложений, о чем свидетельствуют низкие величины окислительно-восстановительного потенциала, переходящие в область отрицательных значений (от –25 до –135 мВ), а также показатели кислотно-щелочного равновесия (рН), соответствующие 6,14–7,93 ед.

Другим потребителем осадочного материала в Азовском море является зообентос. В связи с этим при высоких биомассах бентоса отмечено снижение содержания каротиноидов в донных отложениях, что подтверждается отрицательным коэффициентом корреляции (r = –0,52). Следует отметить, что в летний период в условиях гипоксии наблюдается резкое сокращение ареала обитания незамороустойчивых бентосных организмов при возрастании численности и биомассы замороустойчивых форм брюхоногих моллюсков, фораминифер, полихет [8]. Данный факт может быть объяснен высокой интенсивностью сульфатредукции и накоплением токсичного сероводорода в придонном горизонте в летний период года при дефиците кислорода. Снижение общей биомассы зообентоса в заморные годы обусловливает тот факт, что в районах с максимальной численностью сульфатредуцирующих бактерий биомасса зообентоса минимальна [6].

Общее количество органического вещества в донных осадках в целом и его биохимически подвижной части – хлорофилла и каротиноидов в частности четко отражает кислородные условия в придонном горизонте. Основной причиной заморов в летний период года в Азовском море является повышенное поступление автохтонного органического вещества, что приводит к накоплению легкоокисляемых веществ в донных отложениях и, как следствие, увеличению масштабов заморных зон в придонном горизонте моря в условиях замедленного вертикального водообмена [3].

В формировании зон дефицита кислорода важнейшая роль принадлежит типу донных осадков (рис. 2). Глинистые и глинисто-алевритовые илы, содержащие максимальное количество легкоусвояемого органического вещества, являются первостепенным фактором активизации сульфатредуцирующих процессов.

Связь содержания фитопигментов в донных осадках с типом грунта выражается в том, что на грубодисперсных крупно-алевритовых осадках отмечается, как правило, минимальное количество Сорг

Источник

Донные осадки Азовского моря как основания подводных нефтегазопроводов Копылов Сергей Анатольевич

Данный автореферат диссертации должен поступить в библиотеки в ближайшее время

Уведомить о поступлении

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ‘, MOUSEOFF, FGCOLOR, ‘#FFFFCC’,BGCOLOR, ‘#393939’);» onMouseOut=»return nd();»> Диссертация — 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

240 руб. | 75 грн. | 3,75 долл. ‘, MOUSEOFF, FGCOLOR, ‘#FFFFCC’,BGCOLOR, ‘#393939’);» onMouseOut=»return nd();»> Автореферат — 240 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья

Копылов Сергей Анатольевич. Донные осадки Азовского моря как основания подводных нефтегазопроводов : ил РГБ ОД 61:85-4/71

Содержание к диссертации

I. Методика морских экспедиционных и лабораторных исследований 8

II. Физико-географическая характеристика 52

III. Глубинное строение,тектоника и неотектоника . 56

IV. Геоморфология 70

V. Основные этапы геологической истории 85

VI. Геологическое строение,состав и свойства донных осадков 97

V.1 Стратиграфия и литология четвертичных

V.І .1. Голо ценовые морские осадки

V 1.2 Строение и условия залегания

V.I.I.2. Гранулометрический состав

VЛ.І.З. Минералогический состав 153

V.1.1.4. Химический состав

V 1.2.5« Физико-механические свойства

V.1.2. Верхнеплейстоценовые континентальные отложения 241

V.І.2.1. Условия залегания,гранулометрический,

минералогический,химический состав . 241

V.1.2.2. Фнзико^механические свойства . 249

VII. Инженерно геологическая типизация территории дна моря по условиям строительства и эксплуатации подводных нефтегазопроводов 256

7.1 Современное состояние теории и выбор принципов типизации 256

7.2 Характеристика инженерн геологических типов дна моря 267

7.2.1, Подобласть зоны сочленения Восточно Европейской и Скифской платформ 267

7.2.2, Подобласть Индоло^Кубанского краевого прогиба 270

Введение к работе

Азовское море — один из наиболее доступных районов нефтегазоносного шельфа СССР. В его акватории продолжаются многие месторождения нефти и газа, разведанные на суше. Прогнозные запасы нефти и газа (в пересчёте на газ) в Азовском море составляют 612 млрд.мЗ [126] . Ряд месторождений, открытых в акватории моря (Стрелковое, Бейсугское), уже эксплуатируется.

Актуальность темы связана с необходимостью выполнения задач освоения нефтегазовых месторождений в акватории Азовского моря, ускоренного развития трубопроводного транспорта, повышения качества и надежности строительства и эксплуатации морских подводных нефтегазопроводов и защиты окружающей среды от загрязнения, предусмотренных «Основными положениями экономического и социального развития СССР на І98І-І985 годы и на период до 1990г и [і] и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров GGGP от 4 февраля 1976 года w 0 мерах по предотвращению загрязнения Черного и Азовского морей».

По данным К.Я.Капустина и М.А.Камышева, сооружение подводных трубопроводов для транспортировки нефти и газа представляет собой новую отрасль гидротехнического строительства. Опыт проектирования и строительства морских трубопроводов в СССР и за рубежом доказал, что столь сложные инженерные сооружения могут быть созданы только при комплексном изучении природных условий строительства и проведении всесторонних исследований, в том числе геологических, т.к.почти одна треть повреждений подводных нефтегазопроводов вызвана влиянием волновых воздействий, коррозии металла труб и миграции донных грунтов [55] .

Цель настоящей работы — изучить донные осадки Азовского моря с точки зрения их влияния на условия строительства и эксплуатации подводных нефтегазопроводов.

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

Изучить закономерности пространственного размещения основных литологических комплексов донных осадков;

Изучить состав,свойства основных типов донных осадков и закономерности их изменчивости;

Изучить современные геологические процессы выбрать принципы и осуществить типизацию территории дна моря по условиям строительства и эксплуатации подводных нефтегазопроводов.

Основой для написания работы послужили материалы геолого-геохимических исследований, выполнявшихся кафедрой общей и морской геологии Одесского университета на территории Азовского моря в течение 1973 — 1982 годов, с 1979 года при участии автора. При написании работы использованы фондовые материалы БМНПО «Союзмор-гео», НПО «Крымморгеология», института «Спецморнефтегазпроект»,а также опубликованные материалы.

При выделении литологических типов донных осадков учитывались их наиболее существенные признаки, отражающие их отличия в инженерно-геологическом отношении: так, например, из всего многообразия донных осадков были выделены пять типов: голоценовые морские илы глинистые слабораковинные до раковинных, ракушники илистые, ракушники песчаные, пески мелкие илистые и верхнеплейстоценовые континентальные суглинки. Это позволило отразить на карте распространение всех типов литологических комплексов, встречающихся в картируемой трехметровой толще.

При исследовании изменчивости физико-механических свойств донных осадков по опорным разрезам наибольшее внимание было уделено изучению наиболее широко распространенных типов осадков: голо- ценовых морских илов и верхнеплейстоценовых континентальных суглинков.

В качестве основы для инженерно-геологической типизации территории рассмотрены основные черты глубинного строения,их унаследованное отражение в геоморфологическом строении, литологии, активности процессов донной абразии в аспекте требований, предъявляемых проектированием подводных нефтегазопроводов.

Инженерно-геологическая типизация территории дна Азовского моря для строительства подводных нефтегазопроводов выполнена на основе принципов специального смешанного типологического районирования [106] .

В области мелководного шельфа Азовского моря выделены две подобласти: платформенной- зоны сочленения Восточно-Европейской и Скифской платформ и зоны Индоло-Кубанского краевого прогиба. Инженерно-геологическая типизация выполнена на таксономическом уровне районов. Для всей области шельфа Азовского моря выделены два типа районов: долины и водораздельные равнины палео-рек, для каждого из которых могут быть приняты типовые проектные решения по технологии строительства подводных нефтегазопроводов.

Работа выполнялась на кафедре общей и морской геологии Одесского госуниверситета им.И.И.Мечникова.

Полученный при морских экспедиционных исследованиях материал анализировался в лабораториях Одесского университета и Причерноморской комплексной геологоразведочной экспедиции.

Инженерно-геологическое опробование было сосредоточено,в основном,на двух опорных разрезах и при этом были выполнены следующие виды и объемы исследований: набортные исследования влажности — 191, объемной массы — 186, пластической прочности — 165 (выполнены автором при участии аналитика М.И.Мальцева),исследо- -7—вания в стационарных лабораториях — гранулометрического состава

162 (аналитики Е.Г.Калашлинская, Т.Ю.Барда), плотности — 26, максимальной молекулярной влагоемкости — 105, пластичности -184 (аналитик Т.Ю.Барда), химического состава водорастворимых солей

127, состава обменных катионов — 125 (аналитики Л.С.Жукова; Н.Б.Самсонова),карбонатности — 46, содержания органического углерода — 56 (аналитики Л.В.Кротова, С.С.Смирнова),компрессионных свойств — 35 (аналитики М.И.Мальцев, А.А.Свертилов). Кроме того, проанализированы разрезы более четырех тысяч скважин вибро-порш-невого бурения.

В обработке фактического материала принимали участие Ж.А.Дони и М.И.Мальцев. Большую помощь в оформлении рукописи и графических материалов оказала Л.П.Красных.

В процессе выполнения работы автор пользовался научными консультациями доцентов В.М.Воскобойникова, Л.В.Ищенко, О.П.Кравчука, И.Н.Крыжановской, Е.П.Ларченкова, А.Б.Шпикоаа.

Автор приносит глубокую благодарность всем сотрудникам и коллегам, помощью и советами которых он пользовался в процессе работы над диссертацией.

Постоянную помощь и поддержку при выполнении автором исследований оказывали научный руководитель, завкафедрой инженерной геологии,проф.И.П.Зелинский и зав.кафедрой общей и морской геологии, доцент Г.Г.Ткаченко, которым автор выражает глубокую признательность.

Методика морских экспедиционных и лабораторных исследований

Современные требования к геологическому обоснованию проектов строительства подводных нефтегазопроводов включают в себя наличие сведений о литологии, физико-механических и коррозионных свойств грунтов в пределах глубин, не меньших предполагаемого заглубления трубопровода, данных о современных геологических процессах, угрожающих безопасной эксплуатации нефтегазопроводов. В комплекс обязательных определений физико-механических свойств грунтов должны входить: гранулометрический состав,плотность, естественная влажность, влажность на границах текучести и раскатывания, объемная масса грунта при естественной влажности и в сухом состоянии, сопротивление грунта сдвигу. Эти данные позволяют определить необходимое заглубление трубопровода в грунт, способ заглубления и защиты от коррозии и механических повреждений; возможные условия потери устойчивости трубопровода в грунте, связанные с абразией грунтов основания и обратной засыпки, с переходом грунта в жидко-текучее состояние в результате разжижения от волнения и др. Знание этих параметров позволяет выбрать оптимальное направление трассы, определить затраты на строительство нефтегазопроводов с гарантированной надежностью на весь срок эксплуатации [55] .

В связи с тем, что специальных региональных работ такого направления на Азовском море ранее не производилось, для оценки донных осадков дна Азовского моря с точки зрения условий строительства подводных нефтегазопроводов использована сеть разведочных скважин вибропоршневого бурения, созданная в результате многолетних геолого-геохимических исследований, выполнявшихся на кафедре общей и морской геологии Одесского университета. Скважины были расположены на субмеридиональных профилях, вкрест простирания наиболее крупных тектонических стуктур, а также на отдельных площадях локальных поднятий. Расстояния между профилями — в среднем 5 км, а между скважинами на профилях-2 км. Всего разведочных скважин к 1981 году было пройдено 3900 шт. на большей части акватории глубже изобаты 7 м, определившейся условиями безопасности мореплавания НИС «Мечников» (см.рис.1,2,3,4).

Поскольку имевшихся данных геолого-геохимического опробования, ориентированного, в основном,на исследование газовой компоненты осадков, было недостаточно для оценки их физико-механических свойств, дополнительно были пройдены два опорных разреза (I и 2, см.рис.5,6) также субмеридионального простирания, на которых и было выполнено инженерно-геологическое опробование всех основных литологических типов донных осадков, распространенных в пределах изученной нами части акватории Азовского моря на глубине до 3 м ниже дна.

Физико-географическая характеристика

Надежное функционирование нефтегазопроводных систем,предс-тавляющих собой сложные сооружения, относящиеся ко второму классу по капитальности, зависит от того, насколько правильно учтены природные условия района будущего строительства, включающие в себя не только рельефно-геологические, но и матеорологические, гидролого-гидрохимические, биологические и др.факторы,каждый из которых изучается методами соответствующих наук.

В настоящем разделе приведены некоторые сведения о природных условиях изученной нами части моря, оказывающих наибольшее влияние на процессы абразии и аккумуляции.

Особенностями водоема, определяющими вещественный состав и распределение донных осадков, являются его внутриконтинентальное положение, мелководность, незначительные размеры, богатая органическая жизнь, значительный приток пресных вод, отдаленная связь с Мировым океаном, своеобразный гидрологический и гидрохимический режим, подробно рассмотренные в монографиях [112,126] .

Водосборная площадь Азовского моря располагается, в основном, в области с гумидным климатом: это южная часть Восточно-Европейской платформы и горные хребты Северного Кавказа. В аридной зоне и переходной зоне от влажного климата к засушливому находится лишь незначительная часть водосбора.

По морфологическим признакам дно моря характеризуется вы-ровненностью, однообразием и незначительными уклонами поверхности, обычно на большей части моря не превышающими 0,1 м/км (см. рис.1,2,3,4, 16,17,18,19). Область наибольших глубин 12-14,4 м [126] находится в центральной части моря. Расположение изобат, близкое к концентрическому, нарушается наличием некоторой вытянутости в направлении Таганрогского залива, а также в меньшей степени, к устьям Кубани, Протоки и Бейсугского лимана. Крутой подводный склон с резким нарастанием глубин до II—IS м на удалении 5-Ю км от берега наблюдается вдоль южного побережья моря. В рельефе дна моря отмечаются системы подводных возвышенностей в районе восточного (банка Железинская) и западного (банки Морские и Арабатская) побережий, глубины над которыми до 6-9 м \I26j.

Глубинное строение,тектоника и неотектоника

Согласно современным представлениям (Н.С.Шатский [117], Д.Г.Панов [73], Я.П.Маловицкий [64] , Г.Г.Ткаченко и др. [105] . В.Ш.Соловьев [94] , Чекунов А.В., А.А.Веселов, А.И.Гилькман [115] , Е.Ф.Шнюков и др. [124,126] , И.Н.Сулимов, И.П.Зелинский, Л.В.Ищенко и др. [103], В.В.Щербаков, В.Н.Ефимов, В.Т.Кирьяков, М.С.Кравчук [130,131,132,133,134] и др.) Азовское море относится к числу морей платформенных впадин и обладает сложным тектоническим строением.

Наиболее крупными тектонокомплексами, резко отличающимися по глубинному строению являются (см.рис.34): на севере — зона сочленения Восточно-Европейской и Скифской платформ, а на юге -зона Индоло-Кубанского краевого прогиба [lib] .

Схема строения и тектоническое районирование фундамента (см.рис.35,36,37) составлены [130,131,132,133,134] , исходя из представлений о принадлежности триас — нижнє — среднеюрского складчатого комплекса к структурам фундамента; гетерогенности фундамента Скифской платформы со складчатыми комплексами герцшид и киммерид; прохождении границы между Восточно-Европейской и Скифской платформами по Главному Азовскому нарушению, а на некоторых участках — внутри Северо — Азовского прогиба. На севере моря выделяются участки южного погружения Восточно-Европейской платформы и участок Северо-Азовского прогиба. Граница между ними проходит условно вдоль южных окончаний Обиточной и Бердянской кос и, по-видимому, приурочена к северной системе нарушений, обусловливающих ступенчатый характер погружения кристаллического субстрата.

Геоморфология

Геоморфология По И.В.Попову, наряду с неотектоникой региональными взаимосвязанными факторами инженерно-геологических условий являются геоморфология и современные геологические процессы. Изучение геомор№ фологии местности при ее инженерно-геологической оценке позволяет: изучать рельеф как топографию местности; определять ведущий признак для понимания распределения на местности поверхностных,главным образом, четвертичных отложений и выявлять места и формы проявления современных геологических процессов, в частности,донной абразии [77] .

Важнейшим теоретическим основанием современной геоморфологии является сформулированное И,П.Герасимовым положение о том, что образование рельефа земной поверхности происходит путем непрерывного взаимодействия эндогенных процессов, развивающихся в земной коре, а также экзогенных явлений, протекающих на её поверхности. Эндогенные процессы проявляются, в основном, в образовании главных наиболее крупных форм рельефа — в морфоструктурннх, отражающих особенности геологической структуры территории. Преобладающим воздействием экзогенных явлений создаются генетически однород ные поверхности — морфоскульптуры. Сочетание воздействий эндогенных и экзогенных факторов приводит к образованию поверхностей выравнивания [34,35] . Это положение, справедливое как для надвод ного, так и подводного рельефа было основополагающим при геоморфологических исследованиях дна Каспийского, Черного и Азовского морей, в которые наиболее крупный вклад внесли: Н.С.Благоволин [20] , В.М.Демин, Ю. II. Хруст але в [43] , Д.Г.Панов, Ю.П.Хрусталев [73,74], ВВ.Шарков [116] , В.Ф.Соловьев [94] .,Л.Б.Розовский [82,83] , В.П.Гончаров и др. [40] .Е.і.Шнюков и др. [124,125,126, 127] М.Ф.Ротарь [86] , Ю.Г.Баландин [14] ., В.А. Мамыкина [65] , И.Н.Сулимов, И.П.Зелинский, Л.В. Ищенко и др. [103] , В.Н.Семе-ненко, О.Г.Сиденко [88] , Ю.П.Хрусталев [66 ] и др.

Критический обзор существующих методов и современное состояние территории морского геоморфологического картографирования подробно рассмотрены А.Н. Ласточкиным [63] .

Основные этапы геологической истории

Для платформенного этапа развития территории Азовского моря выделяется два основных этапа. Первый этап охватывает период от вачала мела до эоцена включительно и характеризуется расчленением Скифской платформы на субширотные зоны платформенных прогибов и валов. Второй этап охватывает майкопское и послемайкопское время и характеризуется формированием Индоло-Кубанского прогиба, когда создается региональный наклон к югу всех горизонтов после эоценовых отложений. Эта тенденция сохранилась по настоящее время [64,94,115,130,131,132,133] .

В неогене и ранее размеры палео-Азовской акватории значительно превосходили современное Азовское море. В позднем плиоцене Азовское море представляло собой сильно опресненный залив Каспийского моря. Чаудинское море, имея восточную границу, близкую к современной береговой линии,на запад распространялась примерно до линии Обиточная — Кантип. Чаудинское море соединялось с Каспийским и существовал, в основном, односторонний сбросовый сток из Каспия в Черное море, сохранившийся и в период древнеэвк-синской трансгрессии, когда уровень моря был всего на 5-7 м выше современного [126] .

После кратковременной регрессии наступает карангатская трансгрессия, ознаменовавшаяся прорывом средиземноморских вод в Черноморскую и Азовскую впадины. Уровень Карангатского моря находился несколько ниже современного, связь с Каспийским морем сохранялась. Через Керченский пролив осуществлялся широкий водообмен [126].

После достижения своего максимума Карангатское море начинает регрессировать [126] , максимум регрессии характеризуется спадом уровня моря до отметок минув 60-80 м. Связь с Каспийским морем ещё сохраняется [НО] . Основным процессом эррозии в период посткарангатской регрессии является переуглубление речных долин и сглаживание водоразделов палео рек [122] .

Наиболее высокие отметки водоразделов отмечают изобатам 10-15 м на юге моря 93,92 и 8-15 м на севере (см.рис.5,6,43,44, 45). Переуглубление долин протекало при интенсивном блоковом поднятии суши [126] . Русло палео-Кубани мигрировало в районе восточной части Таманского полуострова, а связь палео-Кубани с палео-Доном существовала только по небольшому прижатому к Таманскому берегу водотоку шириной до I км. Керченский пролив углубляется до 70 м, и в нем устанавливается одностороннее (сбросовое) течение пресных вод [92,110,111] . Дельта палео-Дона располагается южнее Керченского пролива [20] .

Источник