Ледовая карусель. Дрейф льдов Северного ледовитого океана

И это продолжается еще с тех времен, когда подобный поход к полюсу осуществлялся с помощью примитивных средств и большой вероятностью не вернуться. Эти первопроходцы заслуживают быть примером человеческого мужества и преданности своей идее.

Сегодня, когда поход к полюсу является банальной темой в изложении СМИ, бывший героизм превратился в рутину и перешел из романтической сферы, в чисто практическую. И цели экспедиций – это не открытие чего — то неведомого, а практическая работа, связанная с исполнением определенных задач.

Изучение Арктики в основном осуществляется путем устройства дрейфующих станций, сменяющих друг друга, по мере продолжительности существования ледяной платформы, на которой располагается такая станция.

На основе многочисленных исследований в мировой науке по Арктике, выстроилась довольно четкая картина причин дрейфа ледяных полей. Это океанические течения и ветра.

С течением времени эти данные все больше совершенствуются при помощи более прогрессивных технологий и более совершенных приборов. Но общая концепция остается прежней. На её основе разработаны теории, рассчитаны схемы движения льдов, получены, степени, звания и мировое признание.

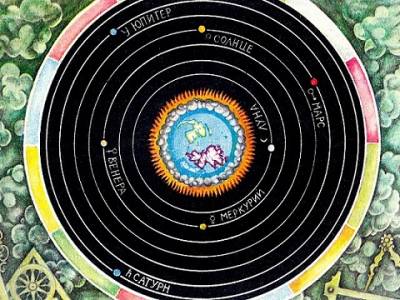

Но так ли верна эта концепция? Этот вопрос можно сравнить, с бытовавшей долгое время теорией, устройства вселенной.

Подобное наблюдается и с объяснением причин дрейфа Арктических льдов.

Но если посмотреть на этот вопрос с точки зрения вращения Земли. Угловая скорость вращения Земли составляет 24 часа за один оборот. Если подобное вращение Земли интерполировать в следующий опыт, можно увидеть реальную картину происходящего.

Возьмем миску, наполним её водой. На поверхность воды положим блюдце, способное плавать. На миске и на блюдце сделаем метки, для их ориентирования относительно друг друга. Начнем вращать миску против часовой стрелки, имитируя вращение Земли на восток.

Миска – это Земля, а блюдце – льды Арктики. Опыт показывает, что вращение блюдца будет запаздывать относительно вращения миски из за инерции покоя воды и самого блюдца. Если представить, что миска стоит на месте, а мы стоим на её краю, то нам будет казаться, что блюдце вращается против движения часовой стрелки.

Подобное движение льдов, как бы против движения часовой стрелки мы наблюдаем, стоя на берегу Северного ледовитого океана.

Как вывод: главным источником дрейфа льдов Ледовитого океана является вращение Земли, а течения и ветра, кстати то же зависящие от вращения Земли ( см. статьи на эту тему на моем сайте michaelz . ucoz . ru ), являются корректирующими.

Источник

Дрейф льда

Дрейфом называется перемещение льда в морской или океанической воде под влиянием ветров и течений. Наиболее масштабен процесс в арктических водах. Он активно изучается полярными исследователями.

Арктический дрейф льда включает 2 крупных процесса:

- Антициклонический – по часовой стрелке при взгляде сверху. Отмечается в центральной области Северного Ледовитого океана.

- Перемещение льдин из океана в Гренландское море под влиянием Восточно-Гренландского течения в виде трех потоков, движущихся возле восточного берега Гренландии.

В ходе дрейфового процесса ледяная масса достигает Гренландской акватории примерно за 2 года из Карского моря, за 3 из Лаптевых, за 4 из Восточно-Сибирского, за 5 из Чукотского.

Изучали дрейф многие ученые-полярники. Серьезно подойти к раскрытию причины явления удалось норвежскому исследователю Фритьофу Нансену. У него получилось найти связь между движением морского льда и перемещением воздуха. Итог исследований – установление 2 эмпирических правил:

- направление ледяного потока отклонено вправо от потока ветра на 30°;

- скорость смещения ледяной массы равна 1/50 части скорости воздушных масс (коэффициент, отражающий соотношение скоростей, составляет 0,02).

В Северном полушарии под воздействием силы Кориолиса льдины отклоняются вправо, в Южном – влево.

В областях, где наблюдается интенсивное поверхностное течение, дрейф отмечается в противоположном от ветра направлении. Крупные, глубоко погруженные льдины более подвержены влиянию течений, небольшие и поверхностные – воздушных масс. В результате наложения ветров и течений ледяной покров распространяется довольно быстро. В зимние месяцы при господствующих северных потоках воздуха льдины смещаются меридионально.

Различная интенсивность и направленность движения формирует области с разной плотностью скопления льда: между плотными, длительно существующими массивами находятся разреженные участки – полыньи.

Активный и быстрый дрейф представляет опасность для морских судов, добывающих платформ.

Источник

Дрейф льда

Дрейф льда — движение льда в море или океане под действием ветра и течений. [1] Самый масштабный дрейф льда происходит в Арктике, поэтому именно там он давно и усиленно исследуется.

Содержание

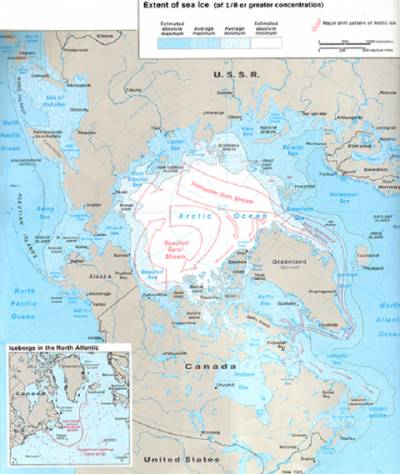

Общая картина дрейфа льдов в Арктике

Дрейф льдов в Арктике в основном представлен двумя крупномасштабными движениями: [2]

- антициклонический (то есть по часовой стрелке, если смотреть сверху) круговорот льдов в центральной части Арктики

- выход льдов из Северного Ледовитого океана в Гренландское море тремя параллельными потоками вдоль восточного побережья Гренландии.

Попадая в круговорот, льды Карского моря выносятся в Гренландское море за 1—2 года, льды моря Лаптевых — за 2—3 года, льды Восточно-Сибирского моря — за 3—4 года, льды Чукотского моря — за 4—5 лет. [3] :104 Главную роль во втором движении играет Восточно-Гренландское течение.

Начальный период исследования

Информация по дрейфу льда начала накапливаться еще в первых полярных экспедициях. В частности, это дрейф судна «Ганза» у берегов Гренландии в 1869 году, [2] :121 арктическая экспедиция на судне «Адмирал Тегетгофф» в 1872—1873 гг., [3] :92 экспедиция Де Лонга на судне «Жаннетта» в 1879—1881 гг., [2] :111 экспедиция на судне «Димфна» в 1882—1883 гг. [3] :92

Правила Нансена

Регулярные систематические наблюдения дрейфа льда были начаты Ф. Нансеном во время полярной экспедиции 1893—1896 гг. на судне «Фрам». [3] :95 Корабль дрейфовал от Новосибирских островов до северной части Гренландского моря, [2] :111 и Нансен отмечал характеристики погоды и льда по всему пути следования.

Нансен вывел два простых правила, известных как «правила Нансена», которые с тех пор часто находили применение на практике: [2] :112 [1]

- скорость дрейфа льда составляет примерно 2 % от скорости вызвавшего его ветра

- направление дрейфа льда — 30 градусов вправо от направления вызвавшего его ветра

Замечательное применение правила Нансена получили уже в 1924 году, когда профессор Визе, анализируя научные результаты экспедиции на судне «Св. Анна» отметил в одном из арктических районов отклонения направления фактического дрейфа судна от предсказываемого вторым правилом Нансена. Визе предположил наличие суши в этом районе. Экспедиция на судне «Георгий Седов» в 1930 году подтвердила это предположение, открыв остров, названный в честь открывшего его на бумаге учёного Островом Визе. [2] :113—114

Барический дрейф

Кроме упомянутой экспедиции на судне «Св. Анна», из арктических экспедиций начала—первой половины XX века наиболее примечательными дрейфами во льдах были дрейф капитана Бартлетта на судне «Карлук» в 1913—1914 гг., дрейф экспедиции Р. Амундсена от острова Врангеля до Новосибирских островов на судне «Мод» в 1922—1924 гг., [2] :111—112 дрейф парохода «Челюскин» в 1933—1934 гг., дрейф парохода «Ленин» в 1937—1938 гг., дрейф первой дрейфующей станции «Северный полюс-1» в 1937—1938 гг., легендарный дрейф «Георгия Седова» в 1937—1940 гг. [3] :92

Кроме того, в арктических областях к концу 1930-х гг. уже существовала сеть метеорологических станций, что позволяло учёным сопоставлять данные по дрейфу льдов с картами погоды. Сопоставив карту дрейфа «Георгия Седова» с картой распределения атмосферного давления на тот период, советский учёный Н. Н. Зубов заметил, что дрейф происходил по изобарам. Дрейф «Георгия Седова» был особо выделен потому, что на большом протяжении он практически соответствовал пути ветра, отклоняясь от него вправо на 30 градусов по второму правилу Нансена, а влияние течений и берегов было очень слабым.

По аналогии с правилами Нансена Зубов сформулировал два правила барического дрейфа льдов: [2] :115—116

- направление дрейфа льда совпадает с направлением изобар, причём область повышенного давления находится справа, а пониженного давления — слева

- скорость дрейфа пропорциональна градиенту атмосферного давления (то есть обратно пропорциональна расстоянию между изобарами)

Направление дрейфа льда было выведено Зубовым на основании того, что под влиянием трения о поверхность Земли и силы Кориолиса ветер отклоняется на 30 градусов влево от изобары, а по второму правилу Нансена судно отклоняется на 30 градусов вправо от направления ветра. [2] :115—117

Во второй половине XX века добавились наблюдения за дрейфом льда многочисленных советских и нескольких американских дрейфующих станций. Они позволили российским учёным обобщить первое правило Зубова, поскольку сумма угла отклонения дрейфующего во льдах судна от направления ветра и угла отклонения направления ветра от изобары оказалась не всегда равной нулю, то есть корабль не всегда будет двигаться точно по изобаре. [3] :98

Источник

Траектории дрейфа льда

Траектории дрейфа льда

За 35 лет работы станции СП траектории их перемещений покрыли карту Центральной Арктики густой сетью причудливых переплетающихся линий. Анализ этих линий позволил выявить важные закономерности направления и скорости дрейфа льдов в океане.

Так, было установлено, что в Арктическом бассейне существует две основных крупных системы дрейфа льдов: выносной трансокеанский поток льдов, охватывающий главным образом часть океана между полюсом и Евразией, и круговая., антициклоническая циркуляция льдов, охватывающая пространство в районе океана, прилежащего к Гренландии, Канадскому Арктическому архипелагу и Аляске.

Кроме траекторий станций СГ17, СП9 и СП14, а также «Мод», все другие траектории, представленные па этой схеме (СП1, СП4, СП5, СП6, СП10, СП13, СП 15, СП17, СП18, «Фрам» и «Г. Седов»), направлены к Гренландскому морю.

Станция СП7 в 1959—1961 гг. была вынесена в море Баффнпа (через пролив Смита); станция СП9, пересекавшая траектории дрейфа других станции, в марте 1961 г. была эвакуирована изза сильного разлома ее поля. Наконец и 1966 г. СП14 прервала свой путь, наткнувшись па остров Жаннетта. Шхуна норвежской экспедиции «Мод», на которой ее научный руководитель X. Свердруи намеревался совершить дрейф через океан, вопреки его предположениям к августу 1924 г. была вынесена к север пому побережью Новосибирских островов.

Среднемесячная скорость дрейфа льдов по генеральным (сглаженным) направлениям, в выносном потоке, и пределах круга, образуемого параллелью 80°, составила для станций СП около ‘НО км.

Центр круговой циркуляции за 1946—1970 гг. находился в точке со средними координатами 79°20′ с. ш., 152° з. д., т. е. примерно в 480 км к югу от так называемого «полюса относительной недоступности» и на расстоянии около 1200 км от северного географического полюса по меридиану, проходящему через район мыса Борроу на Аляске.

Наибольшие радиусы круговой циркуляции льдов достигали 700—1000 км. Среднемесячная скорость дрейфа по генеральному направлению в круговой системе близка к 65 км.

Среднее положение оси дрейфораздела между выносной и круговой системами проходит близко к меридиану 180°.

Впервые предположение о наличии антнциклональпо го круговорота льдов с центром в секторе океана, прилежащим к Канадскому Арктическому архипелагу и Аляске, высказывалось в научном отчете участников полярной экспедиции Российской Академии Наук на шхуне «Заря» (1900—1903 гг.). Но до 1954 г. у ряда исследователей дрейфа льдов не было уверенного представления о круговой системе. Считалось, что существует лишь выносная система дрейфа, что подкреплялось уже имеющимися данными о выносных дрейфах «Фрама», СП1 и «Г. Седова».

Лишь после дрейфа СП2 и других станций, а также наблюдений над дрейфом ледяных островов Т1, Т2 и Т3 представления об основных направлениях циркуляции льдов в Арктическом бассейне, и в том числе о круговой аптицнклональной системе, получили существенные дополнения и уточнения. Два основных фактора являются причинными для объяснения происхождения основных систем дрейфа льдов в Арктическом бассейне— местные течения и циркуляция атмосферы.

Выносной поток льдов, устремленный вдоль Евразии на запад, в Гренландское море, имеет причинным фактором постоянный приток относительно теплых атлантических вод (ответвления Гольфстрима), проникающих в Северный Ледовитый океан через глубинные слон Гренландского и Баренцева морей.

Этот мощный приток компенсируется стоком холодных поверхностных вод из Северного Ледовитого океана в Атлантику. — через Гренландское море и проливы Канадского Арктического архипелага.

Направление стокового течения корректируется влиянием местной атмосферной циркуляции (преобладающих ветров).

Более высокие скорости выноса льдов наблюдаются в этом потоке в проливе между Шпицбергеном и Гренландией.

В Канадско-Аляскниском секторе океана течение атлантических вод, как и поверхностное (стоковое), ослаблено, н здесь большую роль играет атмосферная циркуляция в зоне довольно устойчивого центра высокого давления — арктического антициклона.

Действие ветров в зоне этого центра в течение большей части года (когда существует арктический антициклон) следует, повидимому, считать основным причинным фактором для поддержания круговой системы дрейфа льдов.

При анализе имеющихся данных о положении арктического антициклона (за те же годы, в которые происходил дрейф станций СП и островов Т1, Т2 и Т3) получено, что среднее положение его центра (за эти же годы) имеет координаты около 78° с. ш. и 158° з. д. Это только па 150 км южнее среднего положения центра круговорота льдов (для масштабов всего явления расстояние небольшое).

Дальнейшее исследование материалов о круговой циркуляции льдов может привести и к другим важным выводам.

Интересен и такой эксперимент: высадить очередную станцию СП вблизи среднего положения центра круговорота, т. е. у точки с координатами 79°20′ с. ш., 152° з. д.

В этом районе вероятны наименьшие скорости генеральных перемещений льдов. Поэтому можно предполагать, что станция будет малоподвижной, т. е. ее нахождение в этом районе будет более продолжительным, чем был дрейф станций, высаживаемых в более южных зонах, на периферии круговорота льдов.

Источник