- 4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

- Читайте также

- 6.2. Современные экологические катастрофы

- Лесовод лесной зоны

- Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких?

- Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода?

- 11.3. Экологические факторы

- 2.1. Экологические факторы

- ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ

- Гипногенные зоны

- Ресурсы Мирового океана

- Экосистемы Мирового океана — Аюрведа Плюс. Магазин аюрведических товаров.

- Экосистемы Мирового океана

4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

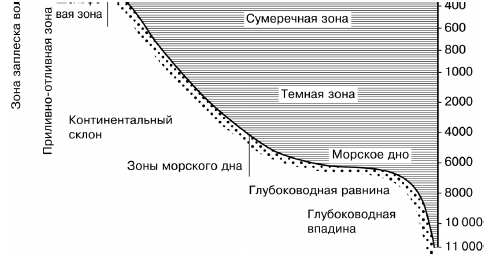

В океане и входящих в него морях различают прежде всего две экологические области: толщу воды – пелагиаль и дно – бенталь (рис. 38). В зависимости от глубины бенталь делится на сублиторальную зону – область плавного понижения суши до глубины примерно 200 м, батиальную– область крутого склона и абиссальную зону – область океанического ложа со средней глубиной 3–6 км. Еще более глубокие области бентали, соответствующие впадинам океанического ложа, называют ультраабиссалью. Кромка берега, заливаемая во время приливов, называется литоралью. Выше уровня приливов часть берега, увлажняемая брызгами прибоя, получила название супралиторали.

Рис. 38. Экологические зоны Мирового океана

Естественно, что, например, обитатели сублиторали живут в условиях относительно невысокого давления, дневного солнечного освещения, часто довольно значительных изменений температурного режима. Обитатели абиссальных и ультраабиссальных глубин существуют во мраке, при постоянной температуре и чудовищном давлении в несколько сотен, а иногда и около тысячи атмосфер. Поэтому одно лишь указание на то, в какой зоне бентали обитает тот или иной вид организмов, уже говорит о том, какими общими экологическими свойствами он должен обладать. Все население дна океана получило название бентоса.

Организмы, обитающие в толще воды, или пелагиали, относятся к пелагосу. Пелагиаль также делят на вертикальные зоны, соответствующие по глубине зонам бентали: эпипелагиаль, батипелагиаль, абиссопелагиаль. Нижняя граница эпипелагиали (не более 200 м) определяется проникновением солнечного света в количестве, достаточном для фотосинтеза. Фотосинтезирующие растения глубже этих зон существовать не могут. В сумеречных батиальных и полных мрака абиссальных глубинах обитают лишь микроорганизмы и животные. Разные экологические зоны выделяются и во всех других типах водоемов: озерах, болотах, прудах, реках и т. д. Разнообразие гидробионтов, освоивших все эти места обитания, очень велико.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

6.2. Современные экологические катастрофы

6.2. Современные экологические катастрофы То, что глобальный экологический кризис является обратной стороной НТР, подтверждает тот факт, что именно те достижения научно-технического прогресса, которые послужили отправной точкой объявления о наступлении НТР, привели и к

Лесовод лесной зоны

Лесовод лесной зоны

Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких?

Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких? Самое глубокое место на Земле – это впадина Челленджер у юго-западной оконечности Марианского желоба в Тихом океане, к востоку от Марианских островов. Ее глубина составляет 11 034 метра. Если поставить в

Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода?

Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода? В разгар ледникового периода из Мирового океана было извлечено в ледники в 3–4 раза больше воды, чем ее содержится в ныне существующих ледниках Земли. По оценкам, уровень воды в океане был

11.3. Экологические факторы

11.3. Экологические факторы Факторы, которые обусловливают существование организмов в условиях данной среды, получили название экологических факторов. Они определяются как внешними условиями данной среды, так и влиянием других организмов, существующих в

2.1. Экологические факторы

2.1. Экологические факторы Среда обитания – это та часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует. Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы. Любое живое существо живет в сложном, меняющемся мире, постоянно

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ Глубоководные (абиссальные) зоны — области океана глубиной более 2000 м — занимают более половины поверхности земли. Следовательно, это наиболее распространенная среда обитания, но она же остается и наименее изученной. Только в последнее время,

Гипногенные зоны

Гипногенные зоны В предыдущей главе мы нарисовали внешнюю картину сна. Если не считать такие явления, как сомнамбулизм и броски-раскачивания, картина эта хорошо знакома каждому. Теперь перед нами стоит более сложная задача — представить себе, что происходит во время сна

Ресурсы Мирового океана

Ресурсы Мирового океана Ученые и экономисты едины во мнении, что Мировой океан таит в себе в огромных количествах продукты питания, сырье и энергию. Из 160 тыс. видов растений и животных, обитающих в Мировом океане, мы используем только 1,5 тыс. И хотя за последние 30 лет

Источник

Экосистемы Мирового океана — Аюрведа Плюс. Магазин аюрведических товаров.

Экосистемы Мирового океана

Океаны играют важную климатообразующую роль, перераспределяя солнечную энергию за счет испарения воды и перемещения нагретой воды с океаническими течениями. Они участвуют в других глобальных биогеохимических круговоротах в природе и являются гигантскими «резервуарами» диоксида углерода. Океан — яркий пример биогеоценоза.

К основным характеристикам экосистем Мирового океана относят:

- в глобальность размеров и огромные глубины, освоенные жизнью;

- в непрерывность — все океаны связаны между собой; » постоянную циркуляцию среды под действием сильных ветров, дующих в течение года в одном и том же направлении, а также наличие глубинных течений;

- господство различных волн и приливов, вызванных притяжением Луны и Солнца;

- соленость и устойчивая во времени однородность основного солевого состава; в наличие растворенных биогенных элементов.

Прибрежная зона океана

Это — относительно теплые, богатые биогенами мелководья, протянувшиеся от линии прилива на суше до края подводного продолжения континента — континентального шельфа.

В прибрежной зоне, занимающей менее 10% общей площади океана, сосредоточено 90% биомассы океанических растений и животных; здесь находится большинство районов промышленного рыболовства. Прибрежную зону подразделяют на несколько местообитаний.

Эстуарии — это часть прибрежной зоны, где пресные воды рек, ручьев и поверхностного стока смешиваются с солеными морскими водами. В эстуариях так же, как и во влажных тропических лесах и во внутренних болотных экосистемах, ежегодная удельная продукция биомассы максимальна в сравнении с любыми другими экосистемами планеты.

Коралловые рифы распространены в прибрежных зонах океана в тропических и субтропических широтах, где температура воды превышает 20 °С. Они в основном состоят из нерастворимых соединений кальция, выделяемых животными — кораллами, а также красными и зелеными водорослями при фотосинтезе. Разнообразие и сложное строение коралловых рифов привели к тому, что в них обитает более трети всех видов морских рыб и многочисленные другие морские организмы.Считают, что коралловые рифы играют особую роль в поддержании солевого состава океанических вод.

Он отделяется от прибрежной зоны областью резкого увеличения глубин у края континентального шельфа. На его долю приходится только 10% биомассы океанических растений и животных, и безбрежные просторы глубоководья можно считать полупустынными. Однако благодаря огромной протяженности открытый океан — это основной поставщик чистой первичной биологической продукции на Земле.

В пределах открытого океана выделяют три зоны, основным различием которых является глубина проникновения солнечных лучей.

Экосистемы континентальных стоячих водоемов

Континентальные стоячие (непроточные) водоемы включают в себя экосистемы озер, водохранилищ, прудов, луж, а также болот. Жизнь стоячих вод или лентической среды (от лат. lentus — спокойный) зависит от площади поверхности и глубины водоема, региональных климатических условий и химического состава воды.

На дне озер различают последовательную смену концентрических зон, а также две группы жизненных форм растений: бентосную и фитопланктонную.

Бентосные растения

Они развиваются, прикрепившись или укоренившись на дне. Эту группу также называют погруженной водной растительностью. Они выживают в бедной биогенами воде, так как получают необходимые элементы из донных отложений, однако нуждаются в проникновении сквозь толщу воды достаточного для фотосинтеза количества солнечного света.

Фитопланктон

Фитопланктон (планктон) состоит из множества видов водорослей и представляет собой отдельные клетки, их скопления или «нити», которые держатся вблизи поверхности воды или прямо на ней. Очевидно, что мутная вода мало на них влияет, их большое количество является важнейшей причиной помутнения. Фитопланктон не связан с дном, поэтому должен получать биогены из воды. При недостатке в воде биогенов его развитие замедляется.

Это участки суши, покрытые в определенные периоды времени небольшим слоем воды и более или менее высыхающие в другое время. Согласно другому определению, болото — переувлажненный участок поверхности земли, характеризующийся накоплением в верхних горизонтах мертвых неразложившихся растительных остатков, превращающихся затем в торф. При слое влажного торфа более 0,3 м — болото, менее 0,3 м — заболоченные земли.

Болота умеренных и высоких широт — это своеобразные «ловушки» органического углерода, в которых происходит его накопление и захоронение в виде неполностью разложившихся остатков растительности, образующих торф. Переувлажненные земли более характерны для тропических районов, и торф в них не накапливается.

Болота, расположенные вдоль русел рек и особенно в устьях, во время паводков принимают избыточную воду, обогащенную илом и биогенами. При движении воды по болотам ил и связанные с ним биогены оседают, а вода очищается по мере просачивания в грунтовые воды. Таким образом, важнейшей ролью болот является фильтрация воды перед тем, как она попадает в озера, заливы, эстуарии, грунтовые воды.

Болота, обогащенные биогенами, представляют собой самые продуктивные экосистемы, в которых обитают стаи водной дичи и многие другие животные. Общая площадь болот и переувлажненных земель на планете составляет примерно 3 млн км2. Больше всего болот в Южной Америке (почти половина) и Евразии, совсем мало — в Австралии. Болота и заболоченные территории есть во всех географических зонах, но особенно много их в тайге.В нашей стране болота занимают около 9,5% территории, причем особую ценность представляют торфяные болота, аккумулирующие в себе значительные запасы теплоты.

Качественный и количественный состав биоценоза и особенности питания (степень трофности) в озере обусловливаются химическим составом воды.

Олиготрофные озера (от греч. oligos — незначительный, бедный, trophe — питание, пища) — бедны минеральным азотом и особенно фосфором, встречающимся в виде следов. Благодаря низкой плотности биоценоза в воде присутствует много кислорода, а содержание С02 невелико, вследствие чего, в частности, отмечается нерастворимость соединений железа. Вода прозрачная, синего или зеленого цвета. К такому типу относят глубокие озера с песчаными берегами. Кислород из атмосферы растворяется в воде крайне медленно. Следовательно, бентосные растения не только обеспечивают пищу и убежище водным животным, но и поддерживают необходимую концентрацию растворенного 02 на глубине, выделяя его непосредственно в воду. В результате в водоеме, обедненном питательными элементами, может существовать богатый, разнообразный биоценоз из рыб, моллюсков и бентосных растений, которыми они питаются.

Эвтрофные озера (в переводе с греч. — хорошо) — богаты азотом и фосфором. Обилие организмов ведет к истощению кислорода в глубинных слоях во время фаз застоя. Вода малопрозрачная, от зеленоватокоричневой до коричневой. Для таких озер характерны небольшие глубины, благоприятствующие образованию широких поясов прибрежной растительности.

Дистрофные озера. Это неглубокие озера с берегами, поросшими торфообразующими растениями. Вода малопрозрачна, окрашена в бурый цвет гуминовыми веществами; кислород в дефиците; реакция воды слабо кислая.

Между этими типами озер существуют все переходные стадии. Кроме того, одно и то же озеро (пруд) может переходить из одного типа в другой.

Это составная часть естественного процесса, называемого сукцессией. За несколько тысяч лет озеро может измениться естественным путем и превратиться из олиготрофного в эвтрофное, или, иначе говоря, «состариться». Однако антропогенная деятельность приводит к аналогичным последствиям всего за несколько десятилетий. Поэтому принято говорить об антропогенной эвтрофикации, противопоставляя ее естественной.

Эвтрофикация — хороший пример того, что не все негативные проблемы современности связаны с промышленным выбросом «ядовитых» соединений, ибо в рассматриваемом случае часто причиной является поступление в природную экосистему таких «безвредных» веществ, как частицы почвы и питательные вещества. На данном примере отчетливо видно, что изменение любого экологического фактора может нарушить равновесие в экосистеме.

Экосистемы проточных водоемов, а именно ручьев, быстро и медленно текущих рек и речек от их истоков до устья значительно отличаются от экосистем стоячих вод, что вызвано постоянным обновлением воды и значительно большими контактами с наземными экосистемами.

Скорость течения водотоков — определяющий фактор в жизни биоценозов вследствие воздействия на организмы физических и химических свойств воды. Скорость течения также влияет на характер дна.

Температура проточных вод обычно одинакова по всей их толщине и подвергается изменениям по мере продвижения вод от истоков к устью. Насыщенность кислородом проточных вод (за счет атмосферной аэрации) далее при отсутствии зеленых растений бывает достаточной. Постоянное движение создает лучшие условия для дыхания организмов, однако органические вещества, поступающие в водотоки с бытовыми или промышленными стоками, вызывают уменьшение концентрации кислорода в воде изза массового размножения бактерий.

В нижнем течении рек, особенно крупных равнинных, имеется довольно разнообразный, постоянный и обильный планктон. Донное население рек сильно зависит от скорости потоков. В распространении рыб от истока к устью прослеживается определенная зональность.

В противоположность озерам у рек соотношение размеров береговой полосы и водной массы благоприятствует образованию фауны береговых откосов. Пищевые цепи в проточных водах отличаются бедностью пищевой базы. Многие животные проточных вод являются всеядными и в зависимости от места или времени года поедают растения, животных или1 детрит. Таковы карпы, сомы, раки, личинки насекомых.

Продуктивность от реки к реке сильно различается. Особое место среди экосистем занимают эстуарии (места впадения пресноводных рек в соленые моря и океаны), где обитают виды, способные существовать в солоноватых водах.

Закономерности географического распространения экосистем

По мере продвижения с севера на юг увеличивается удельное количество энергии Солнца, попадающей на единицу поверхности Земли, что позволяет жить большему количеству видов, накапливаться более значительной биомассе, повышаться продуктивности экосистем суши. Средняя интенсивность биохимических процессов на севере и в тропиках различается существенно. С учетом правил формирования экосистем и взаимодействия видов живого в биоценозах в каждом случае видов столько, сколько необходимо для усвоения и переработки приходящей от Солнца энергии.

Количество экосистем в естественной природе невелико. Для тропиков характерно однообразие биоценозов. Пестрый растительный покров тянется на десятки и сотни километров, хотя два одинаковых дерева рядом увидеть трудно. Огромные пространства тундры также однородны, хотя не отличаются разнообразием видов. Однообразна и естественная тайга, хотя здесь формируется большее количество экосистем. В степях и пустынях число экосистем не выше, чем в таежной полосе. В морских экосистемах иная ситуация, чем на суше.

Число видов здесь также максимально в тропиках и минимально на Крайнем Севере, но биомасса выше всего в субарктике, бореальной и полосах. Тропики богаты видами, но сравнительно мало продуктивны.

Именно в северных и крайних южных широтах развивается бурная океаническая жизнь, дающая массу криля — пищу крупнейших морских млекопитающих — китов и обильную рыбную продукцию. Высока продуктивность и тех районов юга океана, где из его глубин поступают холодные воды, богатые кислородом и биогенами. В теплой воде кислород растворяется хуже и мало биогенов. Жизнь обильна там, где их много, например, на рифах, а в открытом океане она бедна.

Источник