- # видео | Как будет выглядеть Земля, если все океаны высохнут?

- Планета Земля без воды

- «Если бы осушить океан…»

- Читайте также

- Зеленый океан

- Океан-кормилец

- Глава XVIII Каким образом в развращенных городах можно сохранить свободный строй, если он в них существует, или создать его, если они им не обладают

- Солнце и Океан [1]

- Океан зла

- Океан зла

- 7. Плавание Германика через океан, плавание Кортеса через океан и плавание Ермака «по большим рекам»

- «Если пишешь, не бойся, если боишься, не пиши»

- Остров и океан

- Глава 2. Если завтра война, если завтра в поход

- Глава 3. Если завтра война, если завтра в поход – 2

- Материки и океан

# видео | Как будет выглядеть Земля, если все океаны высохнут?

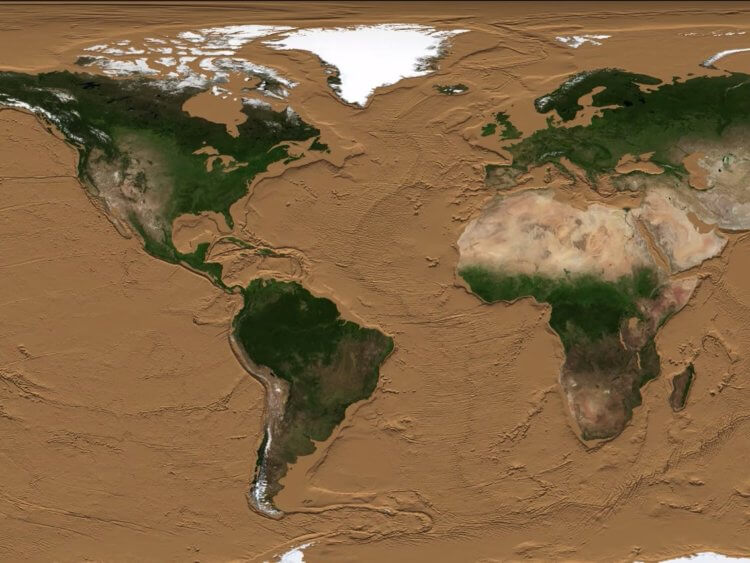

Океаны покрывают большую часть нашей планеты, включая самый длинный горный хребет в мире и «мосты», через которые наши далекие предки могли перемещаться с одного материка на другой. Все эти объекты и территории не видны нам под толщей воды, но недавно сотрудники космического агентства NASA опубликовали видеоролик, в котором все это было наглядно показано. Автором видеоролика является планетолог Джеймс О’Донохью (James O’Donoghue), который решил показать, как бы выглядела наша планета, если бы на ней не было воды. Судя по всему, она бы отдаленно напоминала Марс, но вода на Земле вряд ли исчезнет в ближайшее время, потому что ее наоборот становится больше из-за постепенного повышения температуры воздуха и таяния ледников.

Земля без воды выглядит именно так

Об опубликованном видеоролике было рассказано в издании Business Insider. На самом деле, оригинал видео был создан в далеком 2008 году Хорасом Митчеллом, который работал в NASA физиком и аниматором. Планетолог Джеймс О’Донохью всего лишь слегка отредактировал скорость воспроизведения анимации и добавил указатель того, насколько много воды исчезает в ходе видеоролика. От этого видеоролик стал еще более информативнее, потому что благодаря замедленному действию нам стало видно то, что было практически незаметно раньше.

Планета Земля без воды

На первых же минутах видео, когда океаны постепенно начинают высыхать, нам становятся видны подводные края каждого континента, которые также известны как континентальные шельфы. По словам Джеймса О’Донохью, он замедлил скорость начальной части видеоролика именно потому, что хотел показать раскрытие оставшихся под водой краешков каждого материка.

Некоторые континентальные шельфы когда-то давно являлись сухопутными «мостами», через которые древние люди перемещались с одного континента на другой. Например, десятки тысяч лет назад у наших далеких предков была отличная возможность быстро переместиться из континентальной Европы в Великобританию или из Сибири на Аляску. Также древние жители Австралии могли легко перебираться на окружающие континент острова без строительства плавательных средств.

Древние обитатели Австралии могли свободно передвигаться по соседним островам

Джеймс О’Донохью объяснил, что раньше такие сухопутные мосты существовали благодаря замершей во время Ледникового периода воде. Как только этот период прошел, вода начала таять и легкие проходы между материками исчезли. Получается, что если температура нашей планеты продолжит повышаться, в будущем мы можем лишиться проходов между материками, которые у нас есть на данный момент.

Мне нравится, как эта анимация показывает, что дно океана столь же изменчиво и интересно по своей геологии, как и континенты. Опустошение морей раскрывает перед нами не только не только дно океанов, но и древнюю историю человечества — поделился Джеймс О’Донохью.

Также на видео можно увидеть так называемый срединно-океанический хребет. Эта сеть хребтов простирается на 60 000 километров по всему земному шару, причем более 90% ее площади скрыта под водой. Можно заметить, что практически все хребты расположены в центральных частях всех океанов.

Если проследить за добавленной в видео шкалой глубины океанов, можно заметить, что после исчезновения 6000 метров воды практически вся вода исчезает. Но чтобы она полностью исчезла, нужно дождаться исчезновения еще около 5000 метров, которые заполняют Марианскую впадину.

Источник

«Если бы осушить океан…»

«Если бы осушить океан…»

Что находится на дне Атлантики? Об этом, так же как и о «пределах океана», спорили античные ученые. Сенека и Страбон полагали, что на дне морском имеются, как и на суше, горы, долины, равнины, ущелья. Плиний Старший и Аристотель считали океан бездонным. Споры эти продолжались вплоть до XIX века, когда в результате многочисленных промеров было установлено, что в любой точке Атлантики, так же как и других океанов, можно достать дна — хотя лежит оно под толщей воды в несколько километров. «Бездонных пучин» на Земле не существует, есть лишь огромные «шрамы» на ее поверхности, скрытые водой. Установить это удалось после того, как в открытом океане стали измерять глубины с помощью механического лота.

В середине прошлого столетия встал вопрос о телеграфной связи между Старым и Новым Светом. Решено было проложить кабель через всю Атлантику, разделяющую Западную Европу и Северную Америку. Начались длительные и тщательные промеры океанского дна. И тут обнаружилось, что в середине Атлантики, скрытые на глубине одного, двух, а то и более километров, находятся горы и целые горные хребты! Это вызвало удивление и страстное желание ученых «узреть» сквозь толщу вод дно океана, увидеть подводную страну… Какова она? Встретим ли мы здесь что-то подобное земному рельефу? Или нас ждет нечто новое, совершенно отличное от него? Об этом ученые прошлого века могли лишь спорить или мечтать, в зависимости от темперамента, — слишком мало было в их распоряжении средств, позволяющих проникнуть в тайну страны на дне Атлантики.

«Если бы можно было осушить воды Атлантики, чтобы открыть взору этот громадный морской шрам, разделяющий континенты и протягивающийся от Арктики до Антарктики, нам представился бы пейзаж чрезвычайно сложный и величественный. Самые ребра твердой земли, являющиеся основанием моря, были бы обнажены, и нам открылось бы зрелище пустой колыбели океана», — писал в 1855 году М. Ф. Мори, один из «отцов» современной науки об океане.

Конечно, это было лишь мечтой. И все же ученые смогли проникнуть в глубины атлантических вод, не «осушая» их. Старт научному изучению океана был дан сто лет назад. В 1872 году в Атлантику вышел «Челленджер», британский военный корабль, переоборудованный под лабораторию. Три с половиной года продолжался рейс «Челленджера». Из Атлантики судно направилось в Индийский океан, из Индийского — в Тихий, а затем вновь вернулось в Атлантику, пройдя в общей сложности около 70 000 морских миль. Ученые на борту «Челленджера» не только регулярно измеряли глубины океана, но и брали пробы дна, проводили химические анализы воды, взятой с различных глубин, измеряли ее температуру и т. д.

Впрочем, и после завершения рейса «Челленджера» исследователям хватило дел: обработка полученных материалов и подготовка их к печати заняла… двадцать один год! Результаты экспедиции «Челленджера» заняли пятьдесят объемистых томов, причем многие из них не потеряли своего значения и по сей день. Недаром дата начала рейса «Челленджера» считается и датой рождения океанографии как науки (и день 30 декабря может быть назван «днем океанографа»).

Вслед за «Челленджером» на просторы Атлантики выходит целый ряд других судов, которые ведут исследования океанского дна. Кроме чисто научного интереса, проникнуть в тайну дна Атлантики требовали и практические соображения. Тут были и прокладка трансатлантического кабеля, и безопасность судоходства, и изучение полезных ископаемых, скрытых на дне. К началу первой мировой войны в Атлантике было произведено около 2000 глубоководных промеров.

Две тысячи — величина солидная. Но это капля в море для Атлантики, имеющей площадь порядка 80 миллионов квадратных километров, т. е. Африки, Австралии, Океании, Северной, Центральной и Южной Америк вместе взятых. Представьте себе, что они были бы покрыты водой и мы бы сделали всего-навсего 2000 измерений. У нас запросто могли бы потеряться такие «детали», как Анды, Сахара, Новая Зеландия и т. п.!

Шельф — мелководье, примыкающее к материкам, мели, банки, подводные «цоколи», на которых стоят острова в Атлантике, — все эти элементы подводной страны в первом приближении были изучены. Но общие контуры «Атлантики подводной» еще полсотни лет назад рисовались ученым, мягко говоря, очень смутно. Ученые понимали, что необходимо как можно больше данных, максимально возможное число глубоководных промеров. Но ведь каждый такой промер отнимал несколько часов напряженной работы. Свинцовый лот опускался на дно, прикрепленный к прочному пеньковому лотлиню, потом пеньку заменил стальной трос — вот, собственно говоря, и вся «механизация» со времен Петра Великого до XX века в деле измерения глубин.

В начале нашего века ученые, работавшие в различных странах — США, Германии, Франции, — доказали, что глубины океана можно измерять не лотом, а с помощью эха, посылая звук на океанское дно и улавливая затем его отражение. В 1922 году этот принципиально новый способ измерения глубин нашел практическое применение. Результаты не замедлили сказаться. Только одна экспедиция на немецком судне «Метеор» в 1925–1927 годах сделала 67 000 эхолотных промеров.

Правда, и здесь ученым приходилось работать «вручную», вернее, «на слух» и «на глаз»: эхо надо было прослушивать собственным ухом и засекать время, пройденное им, по секундомеру. Но и эта проблема была решена, когда появились автоматические, «самопишущие» эхолоты, которые могли вести непрерывную запись измерений на любых глубинах. Это позволило вести не «точечное», в отдельных пунктах океана, а «сплошное» изучение профиля дна по ходу судна. И этой возможностью не преминули воспользоваться океанографы. Только в Северной Атлантике суда одной лишь обсерватории (Ламонт, США) «прочесали» более 300 000 миль океанского дна. А ведь в Атлантике работали и английские, и шведские, и немецкие, и датские экспедиции, не говоря уж о советских океанографических судах, являющихся настоящими «институтами на плаву».

Советское экспедиционное судно «Михаил Ломоносов», вооруженное последними достижениями техники XX века, включая вычислительную машину, внесло значительный вклад в изучение Атлантики. В 1961 году с борта этого судна в тропической зоне Атлантического океана было обнаружено мощное подповерхностное экваториальное противотечение, названное именем Ломоносова. Это было одним из крупнейших географических открытий нашего времени. Благодаря рейсам «Михаила Ломоносова» на карту были положены тысячи квадратных километров подводной страны, скрытой водами Атлантики.

В 1966 году в Атлантическом океане начал свой первый рейс «Академик Курчатов», судно, оборудованное ультрасовременными приборами, с площадью лабораторий, в два раза превышающей площадь лабораторий на «Михаиле Ломоносове» или знаменитом «Витязе» (на борту «Академика Курчатова» целых 24 лаборатории!). Появление этого судна знаменует новую эру в океанографических исследованиях — таков единодушный вывод научных работников и морских специалистов. В последующие годы у «Академика Курчатова» появилось более десятка «братьев», судов, оснащенных еще более мощной и современной техникой.

Что же удалось узнать о подводном рельефе Атлантики за столетие, разделяющее рейс «Челленджера» и экспедиции современных плавучих институтов? Ведь практически науке нашего XX века удалось воплотить в жизнь мечту Мори, даже и не «осушая воды Атлантики». В чем рельеф подводной страны на дне Атлантического океана похож на рельеф суши? И есть ли между ними принципиальные отличия?

Читайте также

Зеленый океан

Зеленый океан На Яве в ее срединной части тропическая природа была приручена, и ее неиссякаемую мощь удалось обуздать,На Суматре римба — бескрайний зеленый океан, почти повсеместно господствовала над человеком.Римбу также трудно сравнивать с нашими лесами, как каменные

Океан-кормилец

Океан-кормилец Ученые, изучающие рост населения людей на земном шаре в прошлые времена — их называют палеодемографами, — утверждают, что за семь-восемь тысяч лет до начала нашей эры, когда человечество стало переходить к оседлому образу жизни, к занятию земледелием и

Глава XVIII Каким образом в развращенных городах можно сохранить свободный строй, если он в них существует, или создать его, если они им не обладают

Глава XVIII Каким образом в развращенных городах можно сохранить свободный строй, если он в них существует, или создать его, если они им не обладают Я полагаю, не будет ни неуместным, ни идущим вразрез с вышеприведенным рассуждением рассмотреть, возможно ли в развращенном

Солнце и Океан [1]

Солнце и Океан [1] Бог Солнца к брату своему Океану в гости пожаловал. Раскаленная колесница багрецом окрасила волны. В подводном дворце воцарилась суматоха. Все тридцать сыновей Океана, молодец к молодцу, на совет явились. Всполошились они: «Где гостя посадим? Чем угощать

Океан зла

Океан зла Чингисхан. Определенно интерес к этой личности растет. Как растет и желание показать его великим и гениальным. Особенно страшна попытка сделать из него героя. Я никак не разделяю этих настроений. Мне хотелось бы противопоставить его апологетам свои аргументы.

Океан зла

Океан зла Чингисхан. Определенно интерес к этой личности растет. Как растет и желание показать его великим и гениальным. Особенно страшна попытка сделать из него героя. Я никак не разделяю этих настроений. Мне хотелось бы противопоставить его апологетам свои аргументы.

7. Плавание Германика через океан, плавание Кортеса через океан и плавание Ермака «по большим рекам»

7. Плавание Германика через океан, плавание Кортеса через океан и плавание Ермака «по большим рекам» Повторим, что испанская (она же османско-атаманская) версия сообщает, что Кортес пересек Атлантику, собрал флот и войско на острове Куба, после чего вышел в море и вскоре

«Если пишешь, не бойся, если боишься, не пиши»

«Если пишешь, не бойся, если боишься, не пиши» Это был лозунг новой русской литературы. Он останется таким же в России больше чем на целое столетие вперед. Вплоть до горбачевской перестройки.Время великих реформ Александра – невиданный расцвет литературы, который никогда

Остров и океан

Остров и океан Наше время сравнивают с эпохой великих географических открытий. Только на сей раз человечество открывает для себя не земли, разделенные Атлантикой, Индийским или Тихим океаном, а сами океаны и прежде всего их дно. Одним из самых поразительных открытий

Глава 2. Если завтра война, если завтра в поход

Глава 2. Если завтра война, если завтра в поход И на нашей земле мы врага разгромим Малой кровью – могучим ударом Из советской песни Почти все, что удается извлечь из многих страниц «Ледокола» о Первом и Втором стратегических эшелонах, – это лишь то, что за короткий срок в

Глава 3. Если завтра война, если завтра в поход – 2

Глава 3. Если завтра война, если завтра в поход – 2 «Советскому Союзу пришлось вести оборонительную войну на своей территории ». В. Суворов. «Ледокол» В этой главе разберемся с вопросом – какими были накануне войны планы советского командования или, иначе говоря, готовило

Материки и океан

Материки и океан Атлантический океан омывает берега двух континентов Старого Света — Европы и Африки и «трех Америк» — Северной, Центральной и Южной. Вдоль берегов материков, а также возле побережья крупных островов, вроде Кубы или Ньюфаундленда, на несколько десятков

Источник