Как Дунай впадает в Северное море, а Рейн — в Чёрное

Вождь народов и евразийский транзит

Один из примеров тому — создание летом 1949-го межгосударственной Дунайской комиссии (действующей поныне). Глобальная «сталинская альтернатива» состояла в том, что сотрудничество между странами этих блоков неизбежно сохранится в сфере транспорта – хотя бы потому, что международные транспортные артерии работали и будут работать при любых геополитических ситуациях.

Сотрудничество стимулирует сама география таких артерий, пересекающих по многочисленным и протяжённым маршрутам страны и континенты, независимо от того, создаются или распускаются там военно-политические блоки. Такой подход был успешно реализован Москвой на рубеже 1940-х и 1950-х годов, когда были созданы объединения, существующие поныне – это единые многосторонние соглашения о международном грузовом и пассажирском сообщениях (1951 г.) и учреждение международной Дунайской комиссии (1949 г.)

Суть здесь в том, что, как отметил И.В. Сталин в ноябре 1949 г. на Московском совещании министров внешней торговли и глав транспортных ведомств СССР, КНР, Монголии, КНДР и соцстран Восточной Европы (кроме Югославии), Ирана и Финляндии,

Кроме того, все эти факторы, отмечал Сталин,

Вне политики

С такими оценками согласились все упомянутые страны. А результатом переговоров между ними в 1949-1951 гг. стали соглашения о международном железнодорожном грузовом и пассажирском сообщениях (СМГС, СМПС), подписанные в ноябре 1951 года в Праге между СССР, КНР, КНДР, Монголией и всеми восточноевропейскими странами. И, на данной основе, предопределившие создание в июне 1956-го Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) с теми же участниками, с добавлением в этот реестр в 1956-м и последующее 5-летие Финляндии, Ирана и Вьетнама (ДРВ, с 1976 г. – объединенная СРВ). Теперь в этой структуре и Афганистан с Южной Кореей.

Как пояснил глава ОСЖД Тадеуш Шозда (Польша), «уже подписаны меморандумы о межгосударственном сотрудничестве по всем 13 международным железнодорожным коридорам». А в целом более чем за 60 лет существования ОСЖД происходило постоянное укрепление сотрудничества транспортных ведомств и самих железных дорог стран-членов.

Это стало возможным потому, что ранее созданная система сотрудничества, скрепленная существующими соглашениями СМГС и СМПС, оказалась жизнеспособной на огромном Евразийском пространстве».

Кроме того, СССР в 1947-м первым предложил создать международную Дунайскую комиссию, тоже действующую поныне. Предложение поддержали в том же году придунайские соцстраны, в мае 1948-го – Австрия. В настоящий момент Дунайскую комиссию возглавляет Гордан Грлиц Радман, недавно возглавивший МИД Хорватии.

В августе 1948 г. в Белграде была подписана Конвенция о режиме судоходства на Дунае: на основе этого документа в мае 1949 г. была учреждена и с июня 1949-го стала работать межправительственная Дунайская комиссия в составе СССР, Украинской ССР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Румынии и Югославии. В марте 1960-го в Комиссию вступила Австрия; ФРГ – ассоциированный участник Комиссии с 1957 г.

Ныне в ее составе – все придунайские страны Центральной и Восточной Европы, Россия, Украина, Молдавия; страны-наблюдатели — Греция, Грузия, Македония, Словения, Хорватия, Республика Кипр, Турция. Уже сама «география» состава стран-наблюдателей показывает, что стратегическая роль Дунайского бассейна проявляется во всей Юго-Восточной Европе и в Восточном Средиземноморье.

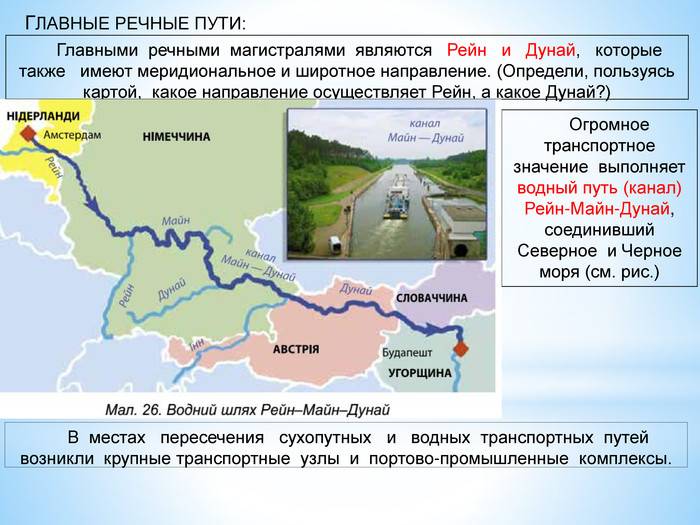

«Экспорт и импорт не прекращать»

За истекшие 60 лет работы Дунайской комиссии общая протяженность судоходных маршрутов по Дунаю, его притокам и примыкающим каналам возросла более чем на треть; основные проекты Комиссии в настоящему времени – это судоходные каналы Дунай-Сава-Адриатика (Хорватия-Словения), Дунай-Вардар-Эгейское море (Сербия-Македония-Греция), Дунай-София (Болгария), Дунай-Одра-Эльба (Австрия-Словакия-Чехия-Германия). К началу 90-х реализован проект, с участием ДК, трансъевропейского канал Рейн-Майн-Дунай.

Эти организации остаются наиболее представительными в мире международными структурами, обеспечивающими сотрудничество стран-участниц в развитии транспортной инфраструктуры и в перевозочном процессе — его юридическом, технологическом и экономическом обеспечении. Основной источник финансирования этих организаций и их мероприятий — ежегодные взносы стран-участниц и ассоциированных стран/стран-наблюдателей (для последних размер взносов наполовину меньший).

Весьма показателен в таком контексте и пример с Югославией в период ее конфликта с СССР (1948-1953 гг.). В Москве тогда прекрасно понимали значимость артерий, проходящих через Югославию, в том числе речных артерий и морских портов, для развития торговых связей СССР с Италией, Грецией, Албанией, Австрией, Швейцарией и со многими ближневосточными странами. Совмин СССР в марте 1949 года в закрытом постановлении «О мерах по временному ограничению экономических отношений с Югославией» отметил: «Транзитные перевозки экспортных и импортных грузов СССР через ФНР Югославию необходимо продолжать и не сокращать».

Характерно, что то же самое советской стороной было рекомендовано другим странам Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), учрежденного в январе 1949-го в Москве. Точнее, в июле 1949 года исполком СЭВ принял такое решение: «Использование странами – участниками Совета услуг в отношении транзита через Югославию считать целесообразным». Причем и Югославия в тот период не сокращала свой внешнеторговый транзит через СССР и через подконтрольные Москве Венгрию, Румынию, Болгарию, Албанию (страны – участницы СЭВ). И, повторим, тогда же вступила в Дунайскую комиссию с участием СССР и «просоветских» соцстран.

Глава Союзной скупщины Югославии (в 1971-74 гг.) Миялко Тодорович в 1973-м так характеризовал роль и функции Дунайской комиссии:

Свои люди — сочтёмся

Новая Комиссия, инициированная прежде всего Сталиным, демилитаризировала этот бассейн, политически и экономически сближала его страны. Что было стратегически важно для них: среди подтверждений тому — вступление Белграда и Москвы в Комиссию вопреки советско-югославской конфронтации 1948-54 годов.

При этом Москва отнюдь не возражала против подписания Дунайской конвенции именно в Белграде в августе 1948-го – она предусматривала создание Дунайской Комиссии не позже 1949 г. Поэтому Комиссия стала успешным ответом на американо-британский проект 1946-47 гг. — создания дунайско-черноморской конфедерации. Принцип участия в Комиссии только придунайских стран, выдвинутый Москвой в 1947 г., так и не смогли переломить на Западе. Но этот принцип поддержали все страны бассейна». Потому эта структура стала, «пожалуй, первым шагом в процессе разрядки политической напряженности в Европе».

Весьма интересна динамика перевозок и пострановая структура флота на Дунае. По данным Дунайской комиссии за 2018 год, из общего числа грузовых судов — речных и класса «река-море», по странам-членам ДК, максимальная доля у Румынии – 300 кораблей из около 670 (в 2016 г. было 657). Далее следуют Сербия (86), Украина (58), Венгрия (56), Болгария (51).

Суммарный объем грузовых перевозок по ДК-бассейну превысил в 2018 г. 52 млн. тонн (2016 г. — 49,6 млн. тонн), из них 25% двусторонних и транзитных перевозок приходится на Румынию, 15% — Украину, по 12-13% — Венгрию и Сербию. В общем грузообороте дунайских и придунайских портов стран-членов ДК доля портов Румынии составляет почти 25%, Украины — около 20%, Венгрии -14%, Болгарии — 12%.

По оценке информационно-аналитического агентства «ВипПерсон», представители всех стран-участниц Дунайской комиссии поныне признают, что подписанный 70 лет назад многосторонний договор (Белградская конвенция) по Дунаю — это первый и единственный международно-правовой документ, защитивший суверенные права и интересы придунайских государств на основе международного права.

Дело в том, что судоходство на Дунае регулируется соглашением только между придунайскими странами. И характерно, что, хотя Украина в 1991-м приписала себе не весь флот Дунайского пароходства СССР, никаких возражений не было и нет, в т. ч. среди новообразованных стран-членов, по участию РФ в комиссии. По крайней мере, пока. А ведь Россия лишилась дунайских портов, которые остались в Украине и Молдавии.

Не в последнюю очередь это имеет место потому, что сама Дунайская комиссия, отстаивающая права и интересы придунайских и примыкающих к бассейну новых стран-членов, была в своё время создана по инициативе Москвы.

Источник

Канал Дунай – Черное море — Danube–Black Sea Canal

(Основная ветвь: 64,4 км (40,0 миль))

(Северная ветвь: 31,2 км (19,4 мили))

119,4 м (392 футов) (северная ветвь)

11,4 м (37 футов) (северная ветвь)

4 м (13 футов) (северная ветвь)

1987 (северная ветка)

Канал Дунай – Черное море ( румынский : Canalul Dunăre – Marea Neagră ) — судоходный канал в Румынии , который проходит от Чернавода на реке Дунай через два рукава до Констанцы и Нэводари на Черном море . Управляемый из Аджиджеа , он является важной частью водного пути между Северным морем и Черным морем через канал Рейн-Майн-Дунай . Основная ветвь канала длиной 64,4 км (40,0 миль), которая соединяет порт Чернавода с портом Констанца , была построена в 1976–1984 годах, а северная ветвь, известная как Поарта Албэ – Мидия Нэводари. Канал длиной 31,2 км (19,4 мили), соединяющий Поарта Алба и порт Мидия , был построен между 1983 и 1987 годами.

Хотя идея строительства судоходного канала между Дунаем и Черным морем устарела, первая конкретная попытка была предпринята в период с 1949 по 1953 год, когда коммунистические власти того времени использовали эту возможность для устранения политических противников, поэтому канал стал печально известным как место трудовых лагерей , когда в любой момент времени на его раскопках работали от 5 000 до 20 000 заключенных, в основном политические заключенные . Общее количество заключенных, использовавшихся в качестве рабочей силы в этот период, неизвестно, а общее число смертей оценивается в несколько тысяч. Строительство канала Дунай-Черное море должно было быть возобновлено 20 лет спустя, в других условиях.

СОДЕРЖАНИЕ

География

Канал протекает в основном по течению бывшей реки Карасу , которая изначально была притоком Дуная. Следовательно, с гидрографической точки зрения он также выполняет функцию переноса стока из водосборного бассейна площадью 1031 км 2 (398 квадратных миль) в Черное море.

Основная ветка простирается от Чернавода на Дунае до Поарта Алба . На этой близости она идет рядом или через населенные пункты Чернаводов, Saligny , Мирча Водэ , Medgidia , Castelu и Поарт Альбы. На этом участке канал соединяется на северном берегу притоками (с запада на восток): Валя Чигмелей, Валя Плантаций, Аги Кабул , Кастелу и Нисипари . На южном берегу к нему присоединяются притоки (с запада на восток) Попа Ница и Медгидия .

В Поарта-Албэ канал разделяется на два рукава. Главный канал идет на юг, в сторону порта Констанца-Суд-Аджиджа . Она проходит вблизи населенных пунктов Мурфатларе , Cumpăna и Аджиджа . На его досягаемости к нему присоединяются на северо-восточном берегу притоки Валя Сеакэ и Лазу, а на юго-западном берегу — Симинок, Черплея, Потырнихея и Агигея.

Северная ветвь, канал Поарта Албэ — Мидия Нэводари, идет в сторону порта Мидия . Он проходит недалеко от Назарча , Лумина , Овидиу и Нэводари . На досягаемости к нему присоединяются притоки Кокош , Назарча и Валя Адынкэ.

Мотивация

Основными причинами строительства канала были обход дельты Дуная, по которой трудно ориентироваться, сокращение расстояния до Черного моря и несколько проблем, связанных с погрузкой и разгрузкой судов.

В своей дельте Дунай разделен на три основных рукава, ни один из которых не подходит для оптимального судоходства: Килийский рукав является самым глубоким, но его устья не стабильны, что делает судоходство опасным; филиал Сулина не достаточно глубоко для морских судов , и он также используется в изоляции от железнодорожной системы ; филиал Сфынт-Георг неглубокий и извилистый.

Когда было принято решение о строительстве канала, было официально объявлено, что эти работы будут также служить второстепенной цели — мелиорации земель с осушением болот в этом районе. Также во время строительства канал Дунай-Черное море рекламировался как быстрое и прямое соединение между советским Волго-Донским каналом и Центральной Европой .

Габаритные размеры

Основная ветка протяженностью 64,4 км (40,0 миль) сокращает расстояние на лодке от Констанцы до Чернавода примерно на 1 час. 400 км (250 миль). Он имеет ширину 90–150 м (300–490 футов) и глубину 7 м (23 фута); северный рукав имеет длину 31,2 км (19,4 мили), ширину 50–75 м (164–246 футов) и глубину 5,5 м (18 футов). Радиус его резких изгибов находится в 3 км (1,9 миль) для главной ветви, и в 1,2 км (0,75 мили), для северной ветви.

Водный путь проходит через города Медгидия и Мурфатлар, которые превратились во внутренние порты . Он был разработан для облегчения транзита конвоев, состоящих из шести буксируемых барж , тоннажем до 3000 каждая (соответственно, в общей сложности 18000 тонн), длиной 296 м (971 фут) и шириной 22,8 м (75 футов). (корабли до 5000 в тоннаже , до тех пор , как 138 м (453 футов) и целые 16,8 м (55 футов) в пучке и 5,5 м (18 футов) в проекте также могут проходить через канал). Строение ограничено четырьмя замками (в Чернаводэ и Агигеа, а также в Овидиу и Нэводари, соответственно).

На завершающей стадии строительства канала потребовалось более девяти лет; Было выкопано 381 000 000 м 3 (1,35 × 10 10 куб. Футов) грунта (больше, чем объем, использованный для строительства Панамского и Суэцкого каналов), и 5 000 000 м 3 (180 000 000 куб. Футов) бетона было использовано для замков и опорных стен.

История

Прецеденты

Первые планы строительства этого канала были составлены в конце 1830-х годов. Договор Адрианополь (14 сентября 1829) отменил торговую монополию Османской империи в Дунайских княжествах в Валахии и Молдавии , что позволяет этим странам строить свои собственные флоты по 1834. Оба румынских и не румынских судов используется в основном порт Дунай города Брэила и Галац , которые пережили экономический бум. Но у этой торговли был ряд препятствий: османы контролировали режим судоходства на Дунае, в то время как Российская империя контролировала доступ к Черному морю в дельте Дуная , и Дунайские княжества мало что могли сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Обе страны приветствовали решение Австрийской империи 1834 года, одобренное графом Иштваном Сечени , о продлении судоходства на пароходе до морского Дуная. Австрийская инициатива была неприятно воспринята русскими, которые считали, что их торговля через Одессу и порты в Крыму находится под угрозой из-за освоения Брэилы и Галац. Не решившись на прямые меры, Российская Империя , контролировавшая Сулинскую ветвь , начала проявлять жесткость, введя 7 февраля 1836 года обязательный карантин на острове Летеа , собирая налоги для покрытия финансового дефицита России и не выполняя своих обязательств. техническое обслуживание судоходства на Сулинской ветке по удалению сплошных отложений песка.

Это дало австрийцам идею выкопать канал, чтобы соединить Дунай с Черным морем в самом коротком месте перед Дельтой, между Расовой или Чернаводэ ( Богаз Кой ) и Констанцей ( Кюстенджи ), а также параллельной железной дорогой. Однако австрийский проект был отвергнут Османской Портой . Западные дипломаты и газеты обвинили российское правительство в том, что путем подкупа и запугивания оно заставило османских чиновников отклонить предложение компании Сечени. В 1839 году Сечени получил одобрение своего правительства и правительства Османской империи на обеспечение перевозки товаров и людей без перегрузки в Сулину по суше. Повозки и автобусы проделали 7–8-часовую поездку из Чернавода в Констанцу, где люди и товары отправлялись на борт других судов, направляющихся в Стамбул . Через 4 года предприятие было списано из-за нерентабельности из-за малого количества пассажиров, дороговизны транспорта и плохих условий прибытия на непригодном рейде порта Констанца.

На его месте был проложен новый маршрут Брэила – Стамбул. Однако к 1844 году глубина Сулинского рукава уменьшилась до 7–9 футов с 13–14 футов в 1836 году из-за отсутствия дноуглубительных работ со стороны российских властей, контролировавших проход. Правительство Австрии предприняло новую попытку прорезать канал, послав военного инженера полковника барона Карла фон Бигаро для разведки земли. Но от этой идеи снова пришлось отказаться из-за технических проблем, в первую очередь из-за непригодности порта Констанца для крупной международной торговли.

В 1850 году молдавский ученый Ион Ионеску де ла Брад предложил еще один проект, поддержанный Ионом Гика и шотландским дипломатом Дэвидом Уркхартом , секретарем посольства Соединенного Королевства в Османской империи. Гика лоббировал проект Брэда в адрес Ахмеда Вефика , который дал отрицательный ответ, опасаясь спровоцировать Россию.

Крымская война 1854-1856, добавил военный и стратегический аспект этого плана. Британские и французские союзники высадились в Варне летом 1854 года, после чего последовал вывод русских войск из Валахии и Молдавии и наступление османских и австрийских войск. В 1855 году французское правительство выдвинуло инициативу, и османы одобрили ее, в отношении самого дешевого решения: построить стратегическую дорогу между Чернаводэ и Констанцей. Инженер Чарльз Лаланн был назначен ответственным за эти работы, которые начались летом 1855 года и были завершены к концу года. По данным газеты Zimbrul из Ясс , работа была выполнена 300 физически сильных мужчин умеренного характера , выбранных в Молдавии и Валахии.

Однако строительство дороги не устранило потребность в канале, и австрийское правительство возобновило свои усилия по убеждению. Согласно Gazeta de Transilvania в июле 1855 года, барон Карл Людвиг фон Брук , министр финансов Австрии, основал акционерное общество для строительства желаемого канала. Согласно статье в Zimbrul от 23 июля 1855 года, проект представлял интерес для Великобритании, Французской империи и Австрийской империи, которые просили правительство Османской империи выделить в концессию канал и оборудовать порт Констанца для консорциум под руководством трех стран. Османы должны были арендовать по лиге земли по обе стороны канала на 99 лет, где мог бы поселиться колонист. Товары должны были перемещаться свободно, с судов, которые должны были платить только пошлину за тонну , значительно меньшую, чем налог на Сулинской ветке. Как сообщает газета Steaua Dunării от 24 января 1856 года, султан выдал фирман англо-французско-австрийскому консорциуму Вильсон-Морни-Бреда, представленный Форбсом Кэмпбеллом , разрешив ему построить канал, который должен был называться Абдул Меджид . 12 статей Закона о концессиях были опубликованы в Bukurester Deutsche Zeitung .

Планы строительства канала изменились с подписанием 30 марта 1856 года Парижского мирного договора , положившего конец войне. Россия уступила устье Дуная османам, а южную Бессарабию (в последнее время образованную как округа Кагул , Болград и Измаил ) — их вассалу — Молдавии. Была восстановлена свобода международного судоходства по Дунаю; отменены проездные налоги, упрощены правила полиции и карантина; была создана Европейская комиссия Дуная , в которую вошли представители семи держав: Великобритании, Франции, Австрии, России, Османской империи, Королевства Пруссии и Королевства Сардиния . Комиссия отвечала за очистку устьев Дуная от отложений реки и, при необходимости, расчистку естественных преград с целью обеспечения хороших условий для судоходства. В результате Австрия, Великобритания и Франция изменили свое отношение к проекту канала Дунай-Черное море. Газета « Зимбрул» 25 мая 1856 г. сообщила об отказе от плана строительства канала; вместо этого должна была быть построена железнодорожная линия между Чернаводэ и Констанцей. После двух с половиной лет строительства линия была открыта 4 октября 1860 года. После открытия линии товары легко и недорого доставлялись из Констанцы по железной дороге, поэтому от планов строительства канала снова отказались.

Поскольку Объединенные княжества Молдавии и Валахии (1859 г.) формально оставались вассалами Османской империи, и, кроме того, Добруджа находилась под прямым управлением османов, идея строительства канала тогда не интересовала румын. Но после русско-турецкой войны 1877–1878 годов Румыния получила формальную независимость, снова потеряла южную Бессарабию в пользу России, но получила Добруджу . Идея построить канал стала национальной проблемой, которая могла способствовать международной торговле Румынии. Однако в последующие годы развитие торговли было сосредоточено в основном на Сулинском канале . Другой проект впоследствии был отклонен королем Каролом I после консультаций с Григоре Антипа . Во время Первой мировой войны австро-венгерские власти, участвовавшие в оккупации южной Румынии, предложили канал от Чернавода до Констанцы, проходящий через Мурфатлар, из которых 10 миль между Чернаводэ и Мурфатлар будут проходить в туннеле, а остальные 27 миль будут в открытую.

В 1927 году румынский инженер Жан Стоэнеску-Дунэре разработал новый набор планов. Впоследствии из-за Великой депрессии , Второй мировой войны и политических потрясений в Румынии ( см. Румынию во время Второй мировой войны ) строительство не началось до 1949 года, после установления румынского коммунистического режима .

Первая попытка (1949–1953)

Идея начать строительство Дунай-Черное море канал , кажется, было предложено лидеру румынского Георге Георгиу-Деж от советского лидера Иосифа Сталина во время посещения Московского Кремля главный 1948. Георгиу-Деж в сотрудников заявил , что Сталин указал канал как средство избавления от богатых крестьян и так называемых « врагов народа » и обещал поддержку властям в выявлении людей, враждебных режиму, и предоставлением строительного оборудования для канала. Он также заявил, что Георгиу-Деж не был убежден рекомендациями Сталина, подозревая, что канал на самом деле был частью стратегии расширения Советского Союза. С тех пор выяснилось, что инициатива Сталина была основана на секретном исследовании, проведенном в 1947–1948 годах, в котором рекомендовалось построить базу советских подводных лодок в порту Мидия , что подходило из-за близости к Босфору и из-за скалистых склонов. фундамент.

25 мая 1949 года Политбюро ЦК Румынской рабочей партии представило доклад Георгиу-Дежа о планируемом строительстве канала, соединяющего Дунай и Черное море, а также об экономическом и культурном развитии соседних территорий. область. Считая, что это важное сооружение было важным компонентом построения социализма в Румынии, Политбюро рекомендовало представить проект в Совет министров для утверждения немедленного начала подготовительных работ для строительства канала. В тот же день Георгиу-Деж, в то время первый заместитель председателя Совета министров, представил свое предложение совету под председательством Петру Гроза , который немедленно его одобрил. В речи, произнесенной 22 августа 1949 года, Анна Паукер приветствовала строительство канала, заявив, что «мы строим канал без буржуазии и против буржуазии». Баннеры с этим слоганом были установлены на всех строительных площадках канала.

В октябре 1949 года власти учредили Главное управление по надзору за работами и исправительными учреждениями, подчиняющееся непосредственно национальному руководству. Его первым руководителем был Георге Хоссу, бывший механик и тракторист, который был назначен первым секретарем Румынской рабочей партии в округе Тулча и управляющим государственной службы рыболовства. В 1951 году его сменил Мейер Грюнберг , а затем Михаил Повстанский под именем Василе Постеукэ, который занимал этот пост с 1952 по 1953 год. По словам историка Адриана Чорояну , все трое были недостаточно подготовлены для выполнения задачи, которую они должны были выполнить. . К 1952 году Управление перешло под непосредственный контроль Министерства внутренних дел , и Секуритате было разрешено прямое вмешательство на стройплощадке.

18 июля 1953 года проект был приостановлен (по некоторым данным, закрытие было приказано самим Сталиным еще в 1952 году). С 1959 года часть построек, построенных в период с 1949 по 1953 год, использовалась для ирригационного комплекса Мирча-Водэ , позже преобразованного в ирригационную систему Карасу , а другая часть раскопок была капитализирована во время строительства северного ответвления канала, 30 лет. позже.

Источник