- СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

- Характеристики Северного Ледовитого океана

- Характеристики Северного ледовитого океана

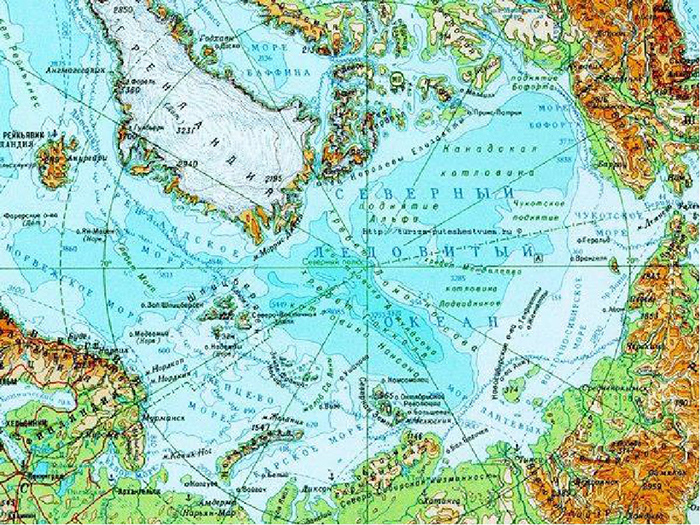

- Географическое положение

- Соленость воды

- Теплые и холодные течения

- Климатические особенности

- Мир органики

- Рельеф дна

- Полезные ископаемые

- Береговая линия океана

- Факты об исследованиях

- ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА Днестровская Н.Ю.

- Ключевые слова

- Просмотр статьи

- Аннотация к статье

- Текст научной статьи

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

В книжной версии

Том 29. Москва, 2015, стр. 634-639

Скопировать библиографическую ссылку:

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н (на рус. картах с 17 в. встречаются названия: Ледовитое м., Северный ок., Северное, или Ледовитое, м., Ледовитый ок.), часть Мирового ок., наименьший и самый мелкий из океанов Земли, расположенный в сев. полярной области. Занимает приполюсное пространство между Евразией и Сев. Америкой. Характеризуется частичным покрытием поверхности морским льдом в течение всего года. Впервые выделен как самостоят. океан в 1650 нидерл. картографом Б. Варениусом под назв. Гиперборейского ок., в 1845 Лондонским географич. об-вом назван С. Л. о.; в СССР это название официально принято в 1935.

Источник

Характеристики Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан — самый маленький и наименее исследованный среди всех океанов планеты. Из-за своего небольшого размера до начала 19 в. он обозначался на картах как Северное, или Ледовитое, море. И до сих пор некоторые океанографы обозначают его в исследованиях как Arctic Sea.

Характеристики Северного ледовитого океана

Объем водных масс океана оценивается в 18,2 млн км³, что составляет чуть менее 2% мировых запасов воды. Средняя глубина — 1230 м. Самая глубокая точка находится в северно-восточной части Гренландского моря. Она была выявлена в ходе погружения батискафа «Мир-2» и обозначена как 5528 м.

72% общей площади занимают Гудзонов залив и 10 морей:

- Баренцево;

- Баффина;

- Белое;

- Берингово;

- Бофорта;

- Восточно-Сибирское;

- Гренландское;

- Карское;

- Лаптевых;

- Норвежское;

- Чукотское.

Почти вся поверхность акватории океана покрыта слоем льда. Еще 15 лет назад участок ледяного покрова оценивался в 12,4 млн км², но в связи с глобальным потеплением и массовым таянием снегов он сократился почти вдвое.

Средняя температура воды зимой составляет от -5 до 0°С.

В летний сезон отмечается повышение температурных показателей. Максимальное значение, зафиксированное в 2017 г., составило +7°С.

Географическое положение

Северный Ледовитый океан на карте занимает полярную область между Северной Америкой и Евразией.

Он отделен от Атлантического океана подводными возвышенностями Северного полярного круга и соединяется с ним через Гудзонов и Девисов проливы по 70° с.ш. От Тихого его отделяет узкий Берингов пролив. Границы Ледовитого океана проходят через Чукотский полуостров до пересечения с Аляской.

Акватория занимает площадь 14,8 млн км² и делится на 3 условных бассейна:

Ее территория включает в себя самый большой остров в мире — Гренландию — и Канадский архипелаг, размер которого составляет 1373 тыс. км².

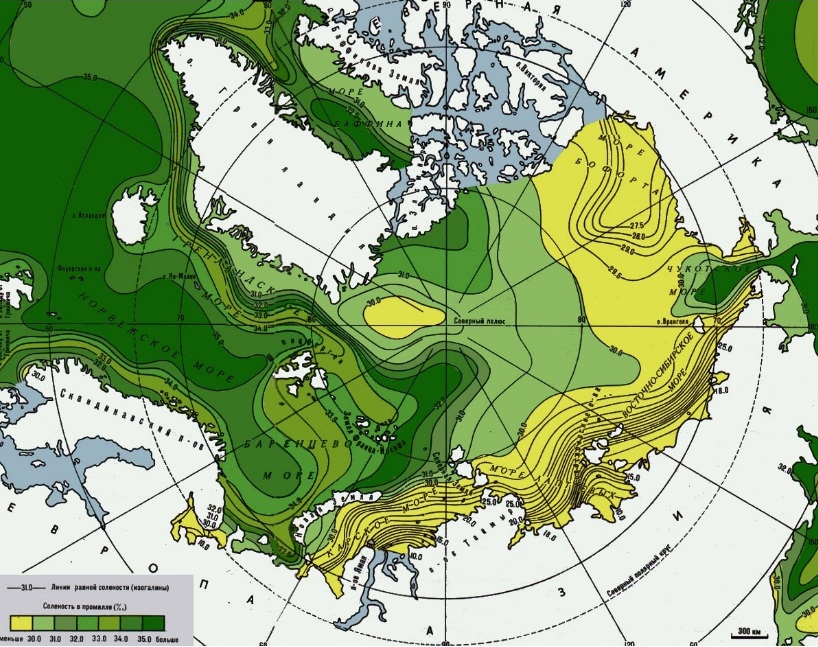

Соленость воды

Воды океанов и морей представляют собой раствор химических элементов, горько-соленый на вкус. Морская вода содержит почти 80% поваренной соли, а горьковатый вкус океанской придают соли магния, растворенные в ней. Кроме того, вода содержит в себе ионы кальция, фосфора, золота, серы и меди.

Показатель солености определяется количеством солей, растворенных в 1 кг воды. Он измеряется в promille (промилле, ‰ — тысячных долях какого-то вещества в оговоренном объеме целого).

Самый соленый на планете — Атлантический океан (37 ‰).

Эта характеристика Северного Ледовитого меняется в зависимости от того, какие реки впадают в бассейны его морей:

- в области моря Лаптевых — 20‰;

- в приустьевой зоне Восточно-Сибирского моря — 22‰;

- на побережье Новой Земли — 28‰;

- возле островов Королевы Елизаветы — 30‰.

В полярных областях возле хребта Амундсена зафиксирован показатель 34‰, что соответствует среднему значению Мирового океана.

Теплые и холодные течения

В условиях, когда поверхность воды покрыта слоем льда толщиной от 1 до 3 м, а судоходство невозможно, изучить направления и скорость внутренних потоков сложно.

Данные о поверхностных реках в Ледовитом океане получены в ходе исследований на дрейфующих станциях.

На их основании можно утверждать следующее:

- Основным источником пополнения водных запасов является теплое юго-западное Норвежское течение, омывающее берега Скандинавского полуострова.

- Нордкапское, которое является ответвлением Норвежского, тянется вплоть до Кольского полуострова и впадает в Баренцево море. Благодаря теплым водным массам, которое оно несет, это море не замерзает, поэтому на нем возможно судоходство.

- Ответвление Гольфстрима, Шпицбергенское теплое, омывает берега острова Шпицберген.

- Холодное восточное Гренландское протянулось от берегов Гренландии и несет обломки айсбергов в Атлантический океан.

- Самое мощное холодное течение получило название Трансарктического. Его образуют стоковые реки Чукотки и Аляски. Ледяной поток проходит всю акваторию океана и смешивается с теплыми атлантическими водными массами.

Климатические особенности

Климат в акватории океана оценивается как арктический. Здесь долгая полярная зима, которая длится 9 месяцев. В зимние месяцы (с ноября по апрель) температура опускается до -38°C, а летом (с июня по сентябрь) поднимается всего до +9°C. Осень и весна короткие, почти не отличаются температурным колебанием и определяются только по смене дующих ветров.

В течение всего года над акваторией Arctic Sea происходит мощный антициклонический процесс и господствуют арктические ветра. Это объясняет наличие больших массивов нетающих снегов в полярных областях. Направление воздушных потоков здесь меняется только перед наступлением лета.

В мае, когда температура воздуха поднимается до 0°C, над океаном и береговой линией скапливаются плотные слои тумана. Осадки выпадают в виде редкого дождя или мокрого снега. Их количество невелико: от 75 до 200 мм в год.

В холодные зимние месяцы над океаном стоит ясная холодная погода с высокой облачностью.

Мир органики

Флора в Ледовитом океане представлена скудно.

В основном это холодовыносливые водоросли, которые растут и в воде, и в мерзлой прибрежной почве:

Зоо- и фитопланктон встречается в подледных областях и на дне. Его концентрация в воде высока, около 500-600 единиц на 1 л. Всего насчитывается около 200 видов планктона, и он широко представлен в Баренцевом и Гренландском морях.

Рыба представлена промысловыми видами:

Ее активная добыча ведется в Баренцевом, Норвежском и Белом морях, которые не покрыты толщей льда.

Рельеф дна

Океан имеет рельеф, не типичный для мирового дна. Его особенности связаны с развитием шельфа и изрезанных окраин материков. Шельф занимает более половины океанского дна, а его средняя глубина не превышает 200 м.

Исследователи выделяют глубокую центральную котловину, которая окружена морями.

Эта котловина имеет вытянутую форму, и через нее проходит подводный хребет Ломоносова, который начинается у Берегов Канады и заканчивается возле островов Анжу.

Полезные ископаемые

Берега океана богаты на рудные месторождения:

- на Таймыре добывают ильменит;

- на Чаунской губе — олово;

- на Кольском полуострове — апатит, флогопит и железную руду;

- на Чукотке — золото;

- на Аляске — свинец и цинк;

- на Баффиновой земле — серебро.

В Гренландии 10 лет назад обнаружены большие запасы урана, но разработка месторождения пока не началась. На мелководных шельфах северной Аляски и в подводной цепи хребта Ломоносова открыты нефтяные месторождения. Претендовать на их разработку могут Россия, США, Дания и Норвегия.

Суровые погодные условия затрудняют добычу полезных ископаемых, и, пока не созданы технологии работы за полярным кругом, эти залежи составляют мировой неразрабатываемый запас.

Береговая линия океана

Географическое положение Arctic Sea обусловило сложную структуру побережья. Его протяженность составляет более 45 тыс. км. Берега сильно изрезаны и образуют много заливов. Крупнейшие из них: Гудзонов, Амундсена, Фокс, Коронейшен и Унгава.

Берега Гренландии, Исландии и Скандинавского полуострова скалистые, обрывистые. Берега Карского и Баренцева морей связаны с плоскогорьем и дельтами впадающих в них рек. В области моря Лаптевых береговая линия образует протяженные мелководные лагуны.

Факты об исследованиях

До сих пор океанографы не пришли к единому мнению, считать ли общую акваторию арктических морей океаном.

Впервые эту область назвал океаном путешественник и картограф из Голландии Берхард Варениус. Это произошло в 1650 г., когда он издал труд «Всемирная география», в которой систематизировал все имеющиеся к тому времени данные о поверхности планеты.

Первая экспедиция к Северному Ледовитому океану состоялась в 1764 г. по инициативе Михаила Ломоносова. Его тогда волновал вопрос создания северного морского пути для русского флота.

Под руководством географа и флотоводца Василия Чичагова группе исследователей удалось достичь границ Гренландского моря и архипелага Шпицберген и дать полное описание климатических условий и фауны этого региона.

После этого начались активные океанографические исследования Заполярья.

В 1893 г. норвежским ученым-мореплавателем Фритьофом Нансеном была организована экспедиция на судне «Фрама», которая планировала достичь Северного полюса. Ради этой цели команда вморозила шхуну в лед и дрейфовала на ней по течению. Но когда выяснилось, что их уносит южнее околополярной области, Нансен с напарником покинули команду и отправились на собачьих упряжках к вожделенной цели.

Достичь полюса исследователям не удалось, но они продвинулись до оконечности земли Франца-Иосифа и остались там на зимовку. За 2 месяца они изучили движения льдов и ветров, состав почвы и скудную растительность этой области.

В 1926 г. норвежский летчик Руаль Амундсен совершил воздушную экспедицию и сообщил миру, что стал первым человеком, ступившим на Северный полюс. Команда совершила полет на высоте 820 м и передала картографам данные о местоположении основных горных массивов.

После этого начались комплексные международные экспедиции, которые устанавливали на льдинах дрейфующие научные станции. Это помогло изучить рельеф океанского дна и направление течений Северного океана.

Источник

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА Днестровская Н.Ю.

МГУ имени М.В.Ломоносова

ISSN (печатный вариант): 2073-0071

Ключевые слова

Северный Ледовитый Океан, водные массы, Арктический бассейн, шельф, Arctic Ocean, water masses, Arctic Basin, shelf

Просмотр статьи

⛔️ (обновите страницу, если статья не отобразилась)

Ваш браузер не поддерживает фреймы

Аннотация к статье

В статье описываются общие и частные характеристики Северного Ледовитого океана — береговая линия, течения, водные массы, донные осадки, рельеф дна, ледовый покров.

Текст научной статьи

Мировой океан — это глобальное связанное тело морской воды, окружающее континенты и острова. Почти три четверти (71 %) поверхности Земли покрыто мировым океаном. Континенты и большие архипелаги разделяют мировой океан на пять больших частей (океанов). Северный Ледовитый океан — наименьший по площади океан Земли, расположен между Евразией и Северной Америкой. Впервые выделен как самостоятельный океан в 1650 г. голландским географом Варрениусом под названием Гиперборейского океана. В 1845 г. Лондонским Географическим Обществом был назван Северным Ледовитым Океаном. Название «Северный Ледовитый Океан» в нашей стране было официально принято постановлением ЦИК СССР от 27 июня 1935 г. Площадь 14,75 млн. км2, средняя глубина 1225 м, наибольшая глубина 5527 м в Гренландском море. Объём воды 18,07 млн. км3 [5, 154]. Берега Северного Ледовитого океана на западе Евразии преимущественно высокие, фьордные, на востоке — дельтовидные и лагунные, в Канадском Арктическом архипелаге — преимущественно низкие, ровные. Берега Евразии омывают моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское; Северной Америки — Гренландское, Бофорта, Баффина, Гудзонов залив, заливы и проливы Канадского Арктического архипелага. По количеству островов Северный Ледовитый океан занимает второе место после Тихого океана. Крупнейшие острова и архипелаги материкового происхождения: Канадский Арктический архипелаг, Гренландия, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля. С физико-географической точки зрения Северный Ледовитый океан принято делить на три части: Арктический бассейн, включающий глубоководную центральную часть океана, Скандский бассейн, или Северо-Европейский (Гренландское и Норвежское моря) и моря расположенные в пределах материковой отмели — шельфа (Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Бофорта, Баффина), занимающие более 1/3 площади океана. Ширина шельфа в Баренцевом море достигает 1300 км. Суммарно на шельф приходится около половины площади Северного Ледовитого океана. Северный Ледовитый океан отделен от Атлантического океана цепью поднятий дна (подводные пороги Уайвилла Томсона, Фареро-Исландский и Гренландско-Исландский), на которой расположены острова Шетландские, Фарерские и Исландия. За материковой отмелью дно резко понижается, образуя ступень с глубиной у подножья до 2000-2800 м, окаймляющую центральную глубоководную часть океана — Арктический бассейн, который подводными хребтами Гаккеля, Ломоносова и Менделеева делится на ряд глубоководных котловин: Нансена, Амундсена, Макарова, Канадскую, и др. Через пролив Фрама, между островами Гренландия и Шпицберген, Арктический бассейн соединяется с Северо-Европейским бассейном. Северный Ледовитый океан с Тихим океаном соединяет узкий Берингов пролив, отделяющий Аляску от северо-восточной оконечности Азии. Северо-Европейский бассейн в Норвежском и Гренландском морях пересекают с севера на юг подводные хребты: Исландский, Мона и Книповича, составляющие вместе с хребтом Гаккеля самый северный сегмент мировой системы срединно-океанических хребтов [10, 85]. Зимой 9/10 акватории Северного Ледовитого океана покрыто дрейфующими льдами, температура поверхностных вод близка к температуре ее замерзания (за исключением Норвежского моря и отдельных районов Гренландского и Баренцева морей); летом температура вод изменяется от температуры замерзания до 5°С и больше в отдельных районах [13, 340]. В Северном Ледовитом океане под влиянием разнообразного рельефа дна и различных течений формируются различные водные массы. Под водной массой мы понимаем сравнительно большой объем воды, длительное время сохраняющий относительную однородность основных физических, химических и биологических характеристик, сформированных в определенных географических районах океана. По мере распространения из района формирования водные массы постепенно трансформируются. Таким образом, формируется структура вод океана ¾ пространственное расположение по вертикали различных водных масс, типичное для данной области или зоны океана в данное время [8,15]. В структуре Мирового океана по физическим, химическим и биологическим характеристикам выделяются: поверхностные воды (до глубины 150-200 м); подповерхностные воды (от 150-200 до 400-500 м); промежуточные воды (от 400-500 до 1000-1500 м); глубинные воды (от 1000-1500 до 2500-3000 м); придонные воды ¾ более 3000 м. [12, 514]. Водные массы являются стациями пелагических популяций и биотопами пелагических биоценозов. Это значит, что на границах водных масс происходит смена населения и чем больше различаются водные массы, тем сильнее меняется население при переходе от одной массы к другой. Каждая водная масса устойчиво существует во времени и пространстве, не растворяясь в окружающей воде [2,170]. Донные осадки имеют неравномерную мощность и высокие скорости осадконакопления. Для материковой отмели характерны пёстрые по механическому составу терригенные, а для подводных хребтов и глубоководных котловин — глинистые терригенные осадки (тёмно-коричневые и коричневые пелитовые илы с редкой микрофауной). На материковом склоне, кроме того, появляются песчанистые илы с микрофауной фораминифер. Мощность осадочной толщи глубоководных котловин по сейсмическим данным достигает 1,5-2,5 км, а скорость осадконакопления местами 4-6 см за 1000 лет, в области материкового склона наблюдается несколько пониженная скорость осадконакопления — до 2-3 см за 1000 лет и мощность осадков до 1,5 км. На подводных хребтах и их склонах развит прерывистый осадочный покров мощностью 400-600 м. Во всех типах осадков Арктического бассейна присутствует крупнообломочный материал (валуны, галька, гравий), разносимый дрейфующими льдами, а также образующийся при разрушении коренных пород на крутых склонах и вершинах подводных хребтов. На больших глубинах Северо-Европейского бассейна осадки представлены глобигериновым илом [3, 47]. Наиболее важной причиной, определяющей динамическое состояние вод Северного Ледовитого океана (водообмен, течения), является преобладающее высокое атмосферное давление над Гренландией и азиатской частью Арктики. Возбуждаемые им сильные восточные ветры, дующие вдоль окраины европейско-азиатской части Арктического бассейна, и северные, действующие вдоль восточных берегов Гренландии, вызывают дрейф ледяных полей и поверхностных вод Арктического бассейна. При этом в котловине Бофорта возбуждается антициклональная циркуляция, а в котловине Нансена — две большие циркуляции: к северу от Гренландии антициклональная и к северо-востоку от островов Северная Земля циклональная. Эти две циркуляции способствуют образованию мощного Восточно-Гренландского течения [6,45]. Уходящие из Северного Ледовитого океана воды восполняются главным образом поступлением воды посредством Атлантического течения, вносящего ежегодно около 145 000 км3 атлантической воды и тихоокеанскими водами, поступающими через Берингов пролив в количестве около 40-44 тысяч км3. Тихоокеанские воды в Северном Ледовитом океане не образуют самостоятельного потока. Входящая из Атлантического океана в Северный Ледовитый океан теплая (до +5°-12°С) и соленая (до 35,0-35,6‰) вода продвигается на север через Норвежское море — Норвежское течение. Под ее воздействием находятся глубины до 800 м. От этого течения в пределах Норвежского и Гренландского морей отделяется на запад несколько небольших ветвей (течение Ирмингера, Западно-Исландское течение), которые перемешиваются с Восточно-Гренландским течением. При этом возвращается в Атлантический океан около 45 000 км3 в год. У мыса Нордкап Норвежское течение разделяется на две крупные ветви. Одна (около 35 000 км3), под названием Нордкапского течения уходит вдоль Норвежского и Мурманского берегов на восток. Влияние его атлантических вод выражается в развитии в море явлений «полярного фронта» [4, 91; 9, 218] — процессов взаимодействия теплых атлантических вод с местными холодными водами и связанного с этим активного перемешивания, подъёма вод и обогащения биогенными элементами поверхности вод. Атлантические воды Гольфстрима имеют в течение всего года положительную температуру. В Нордкапской струе на поверхности она достигает 8-9°С и более [11, 112]. Другая ветвь Норвежского течения (около 78 000 км3) под названием Шпицбергенского течения идет на север, вдоль западных берегов Шпицбергена. Северные атлантические воды, подвергшиеся опреснению и охлаждению, имеют температуру +3-0°С. Войдя в Арктический Бассейн, это течение, вследствие большой плотности его вод, погружается на глубину от 100 м до 800-900 м и движется на восток, прижимаясь к материковому склону. Это течение обходит весь Северный Ледовитый океан, заполняя и его центральную часть, где теплый промежуточный слой имеет мощность около 600 м и лежит между 200 и 800 м. По направлению к востоку мощность его уменьшается, а температура понижается. Таким образом, теплые атлантические воды занимают огромное пространство Северного Ледовитого океана. Скорость их распространения севернее Шпицбергена около 9-10 км в сутки. К востоку она уменьшается и уже на меридиане Северной Земли составляет не более 0,7-0,8 км в сутки [1, 73]. Холодные арктические воды с соленостью ниже 35‰ вдоль побережья Гренландии следуют на юг и выходят через Датский пролив. Под этим Восточно-Гренландским течением имеется прослойка атлантических вод, отошедшая на севере Скандского бассейна от Шпицбергенского течения. Наиболее глубокая часть Норвежского моря занята глубинной норвежско-гренландской водной массой местного происхождения с практически постоянной температурой и соленостью. Приливы вызываются главным образом распространением приливной волны, входящей из Атлантического океана. Вдоль берегов имеют место в основном неправильные полусуточные приливы с преобладающей амплитудой не менее 1 м; наибольшая амплитуда — 6,1 м, наблюдается в Иоганской губе Святоносского залива Баренцева моря [7,14].

Источник