От Флотилии Северного Ледовитого океана — к Северному флоту

1 июня в России отмечается День Северного флота — самого «молодого» из всех военных флотов российского государства. Его официальная история началась 83 года назад. 1 июня 1933 г. была образована Северная военная флотилия, через четыре года, в 1937 году, преобразованная в Северный военный флот. Сегодня главной задачей Северного флота является поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания. Поэтому главную часть флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Кроме того, на флот возлагаются задачи по охране судоходства, экономически важных районов, выполнению важных внешнеполитических поручений российского руководства в водах Мирового океана.

Северный флот — самый молодой в России. Но на самом деле, история судоходства в северных морях нашей страны началась гораздо раньше, чем в 1933 году была создана Северная военная флотилия. Еще в допетровские времена здесь ходили на своих судах поморы — отважные русские моряки. Петр I положил начало организованному судостроению в северных морях. Но вплоть до начала ХХ века отдельное соединение российского военно-морского флота на Северном Ледовитом океане отсутствовало. И это несмотря на то, что с конца XIX века неоднократно выдвигались полярные экспедиции, которыми командовали российские военные моряки — Георгий Седов, Александр Колчак и некоторые другие.

В условиях Первой мировой войны потребность в создании отдельного военно-морского соединения в северных морях, омывающих Российскую империю, стала очевидной. Тем более, что это требовали насущные задачи обороны российских рубежей и защиты российского судоходства в северных морях. Ко времени начала Первой мировой войны в северных морях нес службу по охране рыбных промыслов только один русский военный корабль — посыльное судно «Бакан». Фактически акватория северных морей была беззащитной перед действиями немецкого военно-морского флота. Уже в 1915 г. подрывы торговых судов, ходивших в Белом море, стали регулярными. Пришлось обращаться к Великобритании для организации совместного траления и обороны побережья Белого моря. Но англичане, поскольку их проблемы североморской обороны напрямую не касались, России практически не помогали.

К началу первой мировой войны на Северном морском театре находилось, не считая гидрографических судов, лишь одно русское военное судно (посыльное судно «Бакан»), которое несло службу по охране рыбных промыслов. Появление в 1915 г. в Белом море германских мин, на которых подрывались торговые суда, заставило Морское министерство приступить к организации «Партии траления Белого моря». Помощь со стороны Англии, к которой неоднократно обращалась Россия, была эпизодической и крайне слабой. В конце концов, российское руководство пришло к выводу о необходимости организации траления и охраны судоходства в Белом море собственными силами. Однако эта задача казалась труднодостижимой.

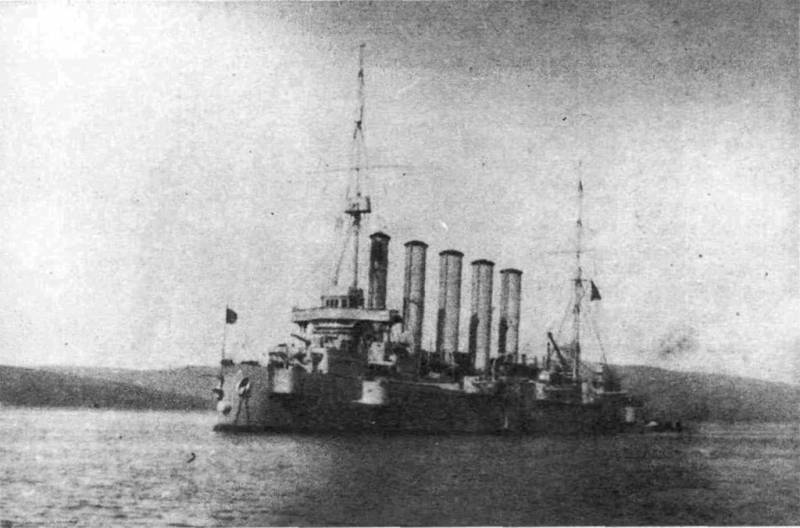

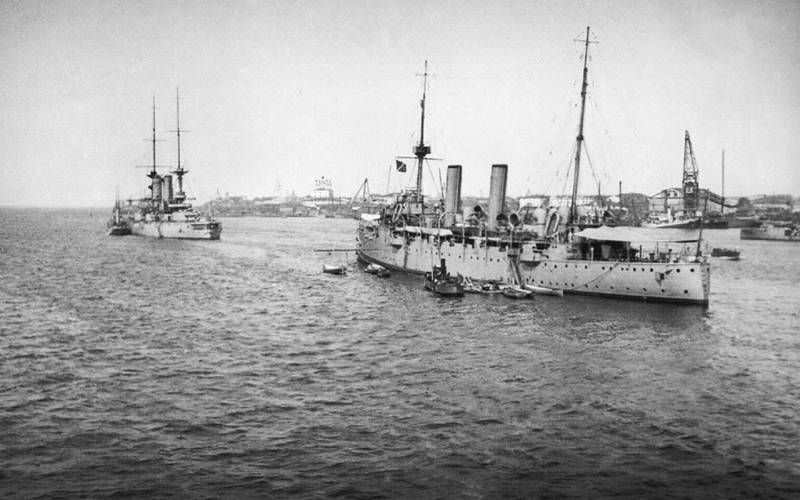

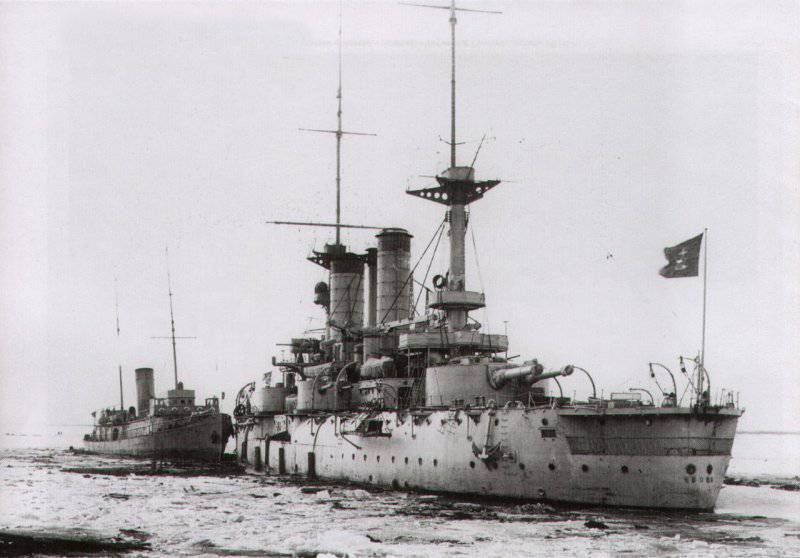

В то время основные российские морские силы были сосредоточены на Балтийском и Черном морях. Перебросить корабли Балтийского и Черноморского флотов на Северный Ледовитый океан было практически невозможно. Единственным выходом организовать формирование отдельной флотилии на Северном Ледовитом океане было перебазирование туда части кораблей Сибирской флотилии, базировавшейся во Владивостоке. Но Сибирская флотилия сама была немногочисленна и сильную помощь формирующейся флотилии Северного Ледовитого океана оказать не могла. Пришлось обратиться к иностранным государствам с предложением о покупке кораблей для комплектования флотилии. Удалось договориться с японцами — у Японии приобрели бывшие броненосцы «Полтава» и «Пересвет» и крейсер «Варяг». В 1904 г., во время русско-японской войны, эти корабли были затоплены, но японцы их подняли и отремонтировали. Кроме трех бывших «японских» русских кораблей, на Северный Ледовитый океан было решено перебросить и несколько кораблей Сибирской флотилии. В феврале 1916 г. Морское министерство Российской империи приняло официальное решение о формировании Флотилии Северного Ледовитого океана.

Однако перебазирование кораблей из Владивостока в Мурманск не получилось свободным от эксцессов. Крейсер «Пересвет» затонул в районе Порт-Саида, подорвавшись на мине. В результате, на Северное море было решено перебросить линкор «Чесму», в который был переименован броненосец «Полтава» (до гибели «Пересвета» предполагалось, что «Чесма» заменит в Средиземном море крейсер «Аскольд», который отправится на Север). Кроме него, на Север прибыли крейсеры «Аскольд» и «Варяг». В качестве мест базирования флотилии были выбраны города Йоканьга и Мурманск, а корабли для нужд нового соединения перевели из Владивостока. Денег для закупки новых военных кораблей за границей у царского правительства не было, поэтому Россия оказалась вынужденной закупать устаревшие траулеры, китобойные суда, пароходы и яхты и спешно переоборудовать их в военные суда. В частности, для нужд северной флотилии купили 6 норвежских и британских, 5 испанских траулеров, 3 американских траулера, 1 французский и 2 норвежских китобойных корабля, 14 яхт и пароходов, которые переоборудовали в посыльные суда. Впрочем, удалось заказать постройку за границей и новых военных судов. Так, в Великобритании построили 12 тральщиков, а из Италии в сентябре 1917 года прибыла в Архангельск построенная по специальному заказу подводная лодка, получившая наименование «Святой Георгий».

К 7 октября 1917 года, в канун Октябрьской революции, в составе Флотилии Северного Ледовитого океана несли службу 89 боевых и вспомогательных судов. Это были линкор «Чесма», 2 крейсера «Аскольд» и «Варяг», 6 эсминцев, подводная лодка «Святой Георгий», минный заградитель «Уссури», 2 ледокола «Святогор» и «Микула Селянинович», 43 тральщика, 18 посыльных судов, 8 портовых судов, 4 гидрографических судна, 3 транспорта. Корабли флотилии были задействованы в сопровождении грузовых судов с помощью от стран Антанты, а также в борьбе с германскими подводными лодками.

Однако, Октябрьская революция и последовавший выход Советской России из Первой мировой войны повлек за собой новый этап в непродолжительной истории Флотилии Северного Ледовитого океана. Уже 26 февраля 1918 г. Военно-морской отдел Центрального комитета Флотилии Северного Ледовитого океана принял решение о ее сокращении. Согласно этому постановлению, в состав флотилии должны были войти 1) дивизия траления в составе 16 тральщиков, 2) посыльные суда для охраны рыбных промыслов северных морей — 5 судов («Горислава», «Ярославна», «Купава», «Таймыр» и «Вайгач»); 3) Транспорт-мастерская «Ксения»; 4) служба связи флотилии в составе 2 тральщиков и 2 посыльных судов; 5) дирекция маяков и лоций в составе 5 кораблей; 6) гидрографическая экспедиция Белого моря в составе 2 гидрографических судов и 3 тральщиков; 7) морские ледоколы «Святогор» и «Микула Селянинович»; 8) Мурманская съемка, в которую вошло гидрографическое судно «Пахтусов»; 9) два эскадренных миноносца; 10) подводная лодка «Святой Георгий» (впоследствии она должна была быть перебазирована на Балтийское море). Все остальные суда и учреждения флотилии предписывалось сократить или ликвидировать. Однако уже 24 мая 1918 г. последовал новый приказ, в соответствии с которым количество судов в флотилии еще более сокращалось. В частности, дивизию траления реорганизовали в отряд из 12 тральщиков, из гидрографической экспедиции было решено убрать все тральщики, подводную лодку передать в порт на долговременное хранение. Очевидно, что советское военно-морское командование было убеждено — крупная военная флотилия в Северном Ледовитом океане молодому государству более не потребуется. Но, как выяснилось уже совсем скоро, сокращение флотилии было крупной ошибкой. Началась Гражданская война, сопровождавшаяся интервенцией войск иностранных государств. В Мурманске высадились английский и французский десанты, перешли в наступление финны.

Стоит подчеркнуть, что белофинское наступление происходило в марте 1918 г. — как раз перед принятием решения о дальнейшем сокращении флотилии. Кстати, решение о сокращении флотилии активно проводил в жизнь некий А.М. Юрьев — заместитель председателя Мурманского краевого Совета народных депутатов. Сначала Юрьев и его сторонники проводили ускоренными темпами демобилизацию наиболее активной части матросов флотилии, а затем 30 июня 1918 г. официально объявили о разрыве с советской властью и заключили договор с представителями Англии, США и Франции о «совместных действиях». Этот договор развязал англичанам, американцам и французам руки для дальнейшей интервенции в северные порты России. Суда Флотилии Северного Ледовитого океана оказались в руках белых и интервентов, поэтому в северных регионах России развернулись преимущественно сухопутные бои между красноармейскими отрядами с одной стороны, интервентами и белыми — с другой. «Белое» правительство Северной области под руководством Чайковского передало целый ряд наиболее интересных кораблей флотилии англичанам и французам, формально обосновав это решение тем, что следует союзным договоренностям, а Великобритания находится в состоянии войны с Германией. Фактически это было настоящее ограбление флотилии на наиболее боеспособные суда, которые были уведены в Англию и Францию. В результате действий правительства Чайковского, состав флотилии к февралю 1919 г. сократился очень сильно и включал лишь 12 посыльных и гидрографических судов, 4 миноносца, 9 тральщиков и линкор «Чесма».

Когда к февралю 1920 г. началось масштабное наступление красноармейских частей на Архангельск, белые приступили к ускоренной эвакуации. Генерал Миллер, в частности, эвакуировался на ледоколе «Козьма Минин», настигнуть который красному ледоколу «Канада» так и не удалось. 20 февраля части Красной Армии освободили Архангельск, а 22 февраля в результате восстания матросов и солдат в руки большевиков перешел Мурманск. Весну 1920 г. Север России встречал уже под советской властью. Руководству Советской России пришлось крепко задуматься о том, как восстановить морские силы в Северном Ледовитом океане — ведь значительная часть кораблей флотилии была уведена интервентами в зарубежные порты. В конечном итоге, было принято решение создать Беломорскую военную флотилию, которая позже была преобразована в Морские силы Северного моря.

В состав Морских сил Северного моря, согласно приказу от 26 июня 1920 года, вошли морской отряд, речная флотилия, гидрографические экспедиции Белого моря и Северного Ледовитого океана, дирекция маяков и лоции Белого моря, суда береговой обороны Мурманского района, водолазно-спасательная партия. В состав морского отряда были включены линкор «Чесма», 3 вспомогательных крейсера, 3 крейсера-заградителя, 2 эсминца, подводная лодка «Коммунар» (так назвали лодку «Святой Георгий»), 8 сторожевых катеров, 2 катера, 2 тральщика и 1 моторная яхта. Береговую оборону Мурманского района составили 7 сторожевых катеров, 4 тральщика, 2 парохода. Еще ряд судов был передан гидрографическим экспедициям и дирекции маяков и лоции Белого моря. После окончания Гражданской войны было принято решение списать из строя все устаревшие и более негодные к службе суда. В составе морских сил оставались гидрографические суда, ледоколы передали в распоряжение торговых портов Белого моря. В декабре 1922 г. Морские силы Северного моря были расформированы.

Однако, уже спустя 11 лет после расформирования Морских сил Северного моря, советское руководство вновь обратилось к идее воссоздания в северных морях военной флотилии — для защиты северных морских рубежей Советского Союза. В итоге 1 июня 1933 г., в соответствии со специальным циркуляром, была сформирована Северная военная флотилия. Для ее укомплектования в Кольский залив с Балтийского моря были переведены 3 эскадренных миноносца, 3 сторожевых корабля и 3 подводные лодки. Главной военно-морской базой флота первоначально стал Мурманск, а с 1935 г. — Полярный. В 1936 г. Северная флотилия получила и собственную морскую авиацию — на Север было передислоцировано отдельное звено самолетов МБР-2.

В соответствии с приказом народного комиссара обороны СССР от 11 мая 1937 года, Северная военная флотилия была преобразована в Северный флот. Это решение привело к значительному усилению мощи флота. В его состав были включены 14 подводных лодок, 5 эсминцев, несколько десятков вспомогательных кораблей, сформированы бригады эсминцев и подводных лодок, соединение охраны водного района, началось освоение Северного морского пути. Первым командующим Северного флота был назначен флагман 1 ранга Константин Иванович Душенов (на фото). Корабли Северного флота играли большую роль в освоении Северного Ледовитого океана, поддержке советских полярников, а советско-финская война 1939-1941 гг. стала первой боевой репетицией флота — корабли Северного флота обеспечивали перевозки грузов и поддержку войск Красной Армии. Важнейшую роль Северный флот сыграл в годы Великой Отечественной войны. За годы войны флот, включавший перед ее началом 15 подводных лодок, восемь эскадренных миноносцев, семь сторожевых кораблей и 116 боевых самолетов, увеличил практически в три раза свое вооружение.

Благодаря действиям сил Северного флота удалось уничтожить более 200 кораблей и судов противника, более 400 транспортных судов, около 1300 самолетов, обеспечить проход 76 союзных конвоев с 1463 транспортами и 1152 кораблями охранения. Тысячи моряков — североморцев героически сражались на суше, ликвидировав множество солдат и офицеров противника. Но и личный состав флота понес немалые боевые потери — свыше 10 тысяч офицеров, старшин, матросов пали в боях с гитлеровскими оккупантами и их союзниками. В настоящее время Северный флот является одним из наиболее сильных и динамично развивающихся военных флотов ВМФ России.

Источник

Флотилия Северного Ледовитого океана в Гражданскую войну

Итоги кампании 1915 г. показали, что траление, охрану коммуникаций и оборону побережья Северного Ледовитого океана и Белого моря необходимо обеспечивать силами русского флота, не полагаясь на англичан. Между тем возможности пополнения флота на Севере судами были крайне ограничены, так как наиболее крупные флоты царской России (Балтийский и Черноморский) в период войны были изолированы от Севера. Относительно свободное сообщение Север имел лишь с Владивостоком, но базировавшаяся на него Сибирская флотилия была немногочисленна. При сложившейся обстановке царское правительство было вынуждено пойти на покупку хотя бы устаревших судов. Поэтому были начаты переговоры о покупке у Японии трех бывших русских кораблей: броненосцев «Полтава» и «Пересвет» и крейсера «Варяг», затопленных в 1904 г., а затем поднятых и восстановленных японцами. Приобретение этих кораблей, а также перевод некоторых военных судов из Сибирской флотилии на Север позволили Морскому министерству в феврале 1916 г. принять решение об организации флотилии Северного Ледовитого океана (СЛО).

В марте 1916 г. оба броненосца и «Варяг» прибыли во Владивосток. «Полтава» была зачислена в класс линейных кораблей, переименована в «Чесму» и направлена в Средиземное море для замены находившегося там крейсера «Аскольд», который предназначался к переводу на Север. Крейсер «Варяг» в ноябре 1916 г. прибыл в Кольский залив, куда в январе 1917 г. пришел и линейный корабль «Чесма», так как надобность в нем на Средиземном море миновала. «Пересвет» же, следуя на Север, в декабре 1916 г. по выходе из Порт-Саида, подорвался на мине и затонул.. Наконец, крейсер «Аскольд», пройдя ремонт во Франции, прибыл в Кольский залив в июне 1917 г.

Из Сибирской флотилии во флотилию СЛО были переведены: минный заградитель «Уссури» (прибыл в декабре 1915 г.), миноносцы «Властный» и «Грозовой» (прибыли с транспортом «Ксения» в 1916 г.), эскадренные миноносцы «Капитан Юрасовский», «Лейтенант Сергеев». «Бесшумный» и «Бесстрашный» (прибыли в 1917 г.) и устаревшая подводная лодка «Дельфин» (прибыла в 1916 г.).

Из числа новых военных судов, которые удалось заказать за границей, в Англии было построено 12 тральщиков и в Италии — подводная лодка «Св. Георгий» (прибыла в Архангельск в сентябре 1917 г.).

Не имея возможности производить новые заказы или покупку готовых военных судов за границей, царское правительство было вынуждено покупать там траулеры, китобои, яхты и пароходы и переоборудовать их в военные суда. Так, еще в 1915 г. было приобретено шесть норвежских и английских траулеров. Позже было куплено еще пять траулеров в Испании, И аргентинских траулеров, один французский и два норвежских китобоя и, наконец, три американских траулера. Было также приобретено 14 яхт и пароходов, переоборудованных в посыльные суда.

Пополнение флотилии СЛО шло крайне медленно. Купленные яхты, пароходы и траулеры, предназначавшиеся в качестве посыльных судов и тральщиков, проходили, как правило, переоборудование и ремонт за границей, так как собственные ремонтные средства флотилии были крайне ограничены. Боевые суда флотилии также простаивали в ремонте. Так, задержались с ремонтом в Англии в 1917 г. миноносцы «Властный» и «Грозовой», крейсер «Варят».

На 7 октября 1917 г. во флотилии СЛО числилось 89 боевых и вспомогательных судов 1.

линейных кораблей 1 («Чесма»)

крейсеров 2 («Аскольд» и «Варяг»)

эскадренных миноносцев 4

миноносцев 2

подводных лодок 1 («Св. Георгий»)

посыльных судов 18

минных заградителей 1 («Уссури»)

тральщиков 43

гидрографических судов 4

транспортов 3

портовых судов 8

ледоколов 2 («Святогор» и «Микула Селянинович»)

Из них за границей находились в ремонте один крейсер и два миноносца и на переоборудовании — шесть посыльных судов и три тральщика.

Установление Советской власти на Севере и выход республики из войны повлекли за собой сокращение флотилии СЛО. Приказом военно-морского отдела Центрального комитета флотилии СЛО (Целедфлота) от 26 февраля 1918 г. был объявлен следующий предполагаемый состав флотилии на кампанию 1918 г.:

1. Дивизия траления — 16 тральщиков.

2. Посыльные суда для охраны промыслов («Горислава», «Ярославна», «Купава», «Таймыр» и «Вайгач»).

3. Транспорт-мастерская «Ксения».

4. Служба связи — два посыльных судна («Иней» и «Орлик») и два тральщика.

5. Дирекция маяков и лоций — «Соломбала», «Полярный», «Уссури» и два тральщика.

6. Гидрографическая экспедиция Белого моря — два гидрографических судна («Мурман» и «Лейтенант Овцын») и три тральщика.

7. Морские ледоколы («Святогор» и «Микула Селянинович»).

8. Подводная лодка — «Св. Георгий» (до отправки на Балтику).

9. Мурманская съемка — гидрографическое судно «Пахтусов».

10. Два эскадренных миноносца (наиболее исправных).

«Суда и учреждения,— говорилось в приказе,— не вошедшие в данный список, подлежат или ликвидации, или сокращению. ».

24 мая на основании директивы коллегии Народного комиссариата по морским делам последовал новый приказ, по которому состав флотилии был еще более сокращен, а некоторые суда (тральщики) заменены. Вместо дивизии был оставлен отряд тральщиков из 12 единиц, из гидрографической экспедиции исключены все тральщики, подводная лодка «Св. Георгий» сдавалась в порт для долговременного хранения 2.

Однако «мирный период» на Севере продолжался недолго. Англичане, прочно обосновавшиеся на Севере в период войны, не собирались эвакуироваться. Они рассматривали Север как одну из важных баз при осуществлении своего плана военной интервенции против Советской России. В Мурманске англичане нашли поддержку контрреволюционных элементов во главе с заместителем председателя Мурманского краевого Совета Юрьевым. Большинство морских офицеров было настроено враждебно к Советской власти и тесно связано с офицерами англо-французских кораблей, стоявших в Мурманском порту.

В марте 1918 г. белофинны перешли в наступление с целью захвата Карелии и Мурмана, но красноармейские отряды отбросили их назад. В район Кеми был послан из Архангельска ледокол «Микула Селянинович», который 6 апреля подошел к о. Ромбак, высадил на лед партизанский отряд, направившийся к Кеми, а на следующий день выгрузил оружие. Затем «Микула Селянинович» открыл огонь по противнику, заставив его отступить 3.

Однако наступлением белофиннов воспользовались «союзники». Под предлогом «помощи» в обороне Мурманского края от немцев и белофиннов англо-французские войска заняли всю линию железной дороги от Мурманска до Кеми. В марте 1918 г. к стоявшей в Мурманском порту английской эскадре (линейный корабль «Глори», крейсер «Ифиджения» и др.) присоединился английский крейсер «Кокрен», а несколько позже — французский крейсер «Амираль Об». В мае в Мурманск пришел американский крейсер «Олимпия».

Юрьев и его сообщники, прикрываясь приказом Целедфлота о сокращении флотилии СЛО, спешно проводили демобилизацию личного состава Мурманского отряда судов флотилии, стремясь избавиться от революционно настроенных матросов. В ответ на требование Советского правительства об удалении интервентов с Мурмана Краевой совет 30 июня официально объявил о разрыве с Советским правительством и затем заключил с представителями Англии, США и Франции соглашение «в целях совместных действий. в деле обороны Мурманского края от держав германской коалиции» 4. В период со 2 по 12 июля «союзники» перешли к открытой оккупации края от Мурманска до Сороки включительно. К августу в Мурманском крае находилось свыше 10 тыс.. солдат и офицеров интервентов.

1 августа английские крейсеры «Кокрен» и «Аттентив» и транспорт с гидропланами подошли к о. Мудьюг. Крейсеры открыли артиллерийский огонь по батареям острова, а гидропланы обстреляли их из пулеметов. Несмотря на удачный ответный огонь батареи о. Мудьюг были подавлены, и англичане получили свободный доступ в Северную Двину. Чтобы не допустить корабли противника к Архангельску, в устье реки были затоплены ледоколы «Святогор» и «Микула Селянинович», а затем и минный заградитель «Уссури». Однако, несмотря на это, советским властям пришлось эвакуировать Архангельск.

2 августа в Архангельске было образовано «временное правительство» Северной области во главе с Чайковским. В дальнейшем боевые действия между Красной Армией и белогвардейцами и интервентами развернулись на сухопутном фронте, а также на Северной Двине и Онежском озере. Суда флотилии СЛО, оказавшиеся в руках белых, за небольшим исключением 5, непосредственного участия в гражданской войне не принимали.

Весь период власти белых на Севере характеризуется полным упадком флотилии СЛО.

Еще 20 июня соглашательский Центромур (Центральный комитет Мурманского отряда судов), прикрываясь «обстоятельствами военного времени», дал согласие на «временное занятие» англичанами под жилье посыльного судна «Соколица» 6. 12 июля в Мурманске англичанам был «временно» передан крейсер «Аскольд», который после контрреволюционного переворота пришел в Архангельск под русским флагом, но с английской командой. Через несколько дней на крейсере был поднят английский флаг. Позже «Аскольд» ушел в Англию и «русскому командованию» передан не был. Уже 5 августа «правительство» Чайковского удовлетворив просьбу «союзного командования» в лице английского адмирала Кемпа, передало англичанам во «временное пользование» посыльное судно «Горислава», ледоколы «Святогор» и «Микула Селянинович» и восемь тральщиков. Формально суда флотилии СЛО передавались на том основании, что «временное правительство», признавая себя в состоянии войны с Германией, предоставляет свои суда англичанам в порядке «союзной помощи». Условия передачи судов предусматривали, что суда «остаются русской собственностью» и «будут плавать под русским флагом» 7. Но англичане совершенно не соблюдали эти условия.

«Генерал-губернатор Северной области» генерал Миллер в своей телеграмме русскому «послу» в Париже в сентябре 1919 г. писал: «С наступлением зимы. Архангельск с тяготеющими к нему местностями, чтобы не быть отрезанным от остального мира, должен обслуживаться целой флотилией ледоколов. Между тем из общего числа имевшихся 12 ледоколов и ледокольных пароходов в нашем распоряжении находится всего один. Один ледокол погиб. Два ледокола взяты французами и один англичанами без всяких условий вскоре по прибытии союзников в Северную область и до сего времени не возвращены, несмотря на прекращение военных действий с Германией. Что касается остальных семи, то они были сданы в эксплуатацию британскому адмиралтейству по чартеру, срок которого ныне истек» 8.

Однако англичане не считались с просьбами белых о возврате ледоколов, объясняя захват последних необходимостью «защиты» этих ледоколов от большевиков «ввиду непрочного положения Архангельска». Когда в марте 1919 г. начальнику охраны водного района Архангельска понадобился ледокол, чтобы провести в море гидрографическое судно «Полярный», старший английский офицер коммодор Хейд на просьбу о предоставлении ледокола ответил: «С сожалением сообщаю, что нет свободного ледокола. » 9.

Благодаря поспешной демобилизации личного состава судов Мурманского отряда, проведенной в начале 1918 г., четыре эскадренных миноносца типа «Капитан Юрасовский» с марта по июнь 1918 г. находились в ведении Мурманского порта без команд. В начале июня после гибели парохода «Федор Чижов» и промыслового судна «Харитон Лаптев», потопленных в мае германской подводной лодкой U-22, белые обратились к адмиралу Кемпу с просьбой помочь привести в боевую готовность миноносцы для борьбы с подводными лодками. Адмирал Кемп, зная, что у белых нет ни средств для ремонта, ни команд для укомплектования этих миноносцев, предложил их отремонтировать и укомплектовать «союзными» командами, передав миноносцы в ведение английского командования и подняв на них английские флаги.

В результате переговоров белого командования с англичанами миноносцы «Бесстрашный» и «Лейтенант Сергеев» были переданы для ремонта: первый — французскому крейсеру «Амираль Об», а второй — английскому линейному кораблю «Глори». Миноносец «Капитан Юрасовский» был передан для ремонта американскому крейсеру «Олимпия». И лишь миноносец «Бесшумный» ремонтировался русской плавучей мастерской «Ксения». Осенью 1918 г. миноносцы «Капитан Юрасовский», «Лейтенант Сергеев» и «Бесстрашный» плавали под русскими флагами под командованием русских командиров, но с иностранными командами. На миноносце «Лейтенант Сергеев» была английская команда, на «Капитане Юрасовском» — американская, а на «Бесшумном» — французская, переведенная с «Бесстрашного» после его аварии. Между тем, согласно соглашению, на миноносцах приблизительно 1/5 часть команды должна была быть русской 10.

Несмотря на неоднократные попытки белого командования в конце 1918 и в течение всего 1919 г. получить захваченные суда обратно, значительная часть последних возвращена так и не была. Остались у англичан и плавали под английскими флагами тральщики: Т6, Т12, Т13, Т14, Т16, Т17, Т19, Т31, T36 и Т41. Во время контрреволюционного переворота в Архангельске французы захватили тральщики Т20 и Т22 и подняли на них французские флаги, считая эти тральщики «военными трофеями» 11.

Уход ледоколов на ремонт в Англию часто кончался тем, что они уже больше не возвращались. Так, «Микула Селянинович» осенью 1918 г. ушел на ремонт в Англию под русским флагом. К осени же 1919 г. он вместе с ледоколом «Илья Муромец» был передан англичанами французам, которые укомплектовали ледоколы своими командами и подняли на них французские флаги. Последний из строившихся в Англии по заказу царского правительства ледоколов — «Св. Александр Невский», законченный постройкой в конце 1917 г., был захвачен англичанами и на нем был поднят английский флаг. Под названием «Александер» этот ледокол приходил в 1918 г. в Архангельск. Под английским флагом плавал также ледокол «Святогор».

Те немногие суда, которые возвращались англичанами, часто оказывались в таком состоянии, что вставал вопрос об их дальнейшей службе. Комиссия, назначенная для приемки посыльного судна «Горислава» после оставления его англичанами (последние даже не потрудились сдать судно), в своем акте от 25 апреля 1919 г. отмечала, что «запущенность и загрязненность корабля в момент оставления его британским экипажем не поддается описанию» 12.

После контрреволюционного переворота «правительство» Чайковского поспешило отменить советский декрет о национализации торгового флота. Уже в августе 1918 г. Архангельско-Мурманскому пароходству были возвращены все его суда.

Частновладельческие пароходы, находившиеся в составе флотилии во время войны по военно-судовой повинности, также были возвращены их старым владельцам. Так, в 1918—1919 гг. возвращены судовладельцам: тральщик Т7 («Вельможа») — рыбопромышленнику Могучему, тральщик Т9 («Эмма») и плавучая мастерская «Антоний» — Антуфьеву, транспорт «Савватий» — Буркову и т. д. Пароход «Монета» в ноябре 1918 г. продавался с торгов. Тральщики Т26, Т28, Т30, Т40 и Т42 были переданы торговому дому «Беззубиков и сыновья». В феврале 1919 г. 12 тральщиков сдавались с торгов в аренду на пять лет 13.

В результате состав флотилии СЛО к февралю 1919 г. сократился до 12 посыльных и гидрографических судов, четырех миноносцев и девяти тральщиков, не считая старого линейного корабля «Чесма» 14. В сентябре 1919 г. командующий флотилией доносил в Омск морскому «министру» колчаковского «правительства», что миноносцы «„Бесстрашный” и „Капитан Юрасовский” за ненадежностью корпуса упраздняются» и что, за исключением четырех тральщиков, лишь «посыльные суда „Ярославна” и „Горислава” держатся готовыми к плаванию со штабами» 15. Предполагалось даже ликвидировать военно-морскую базу в Мурманске.

Белое «правительство», стремясь облегчить тяжелое экономическое положение, в августе 1919 г. отправило за продовольствием в Сибирь морскую экспедицию в составе трех гидрографических судов, трех пароходов и одной баржи. После 1 декабря было также решено отправить четыре парохода для рейсов за границу, с тем чтобы заработать столь необходимую для белых иностранную валюту. В том же 1919 г. делались попытки продать за границу некоторые суда флотилии. 4 апреля русский «посол» в Париже телеграфировал генералу Миллеру в Архангельск: «Чайковский просит передать: Веду переговоры о продаже „Ярославны”». 5 мая «временное правительство» постановило «признать желательной» продажу посыльных судов, «Горислава» и «Соколица». 28 ноября генерал Миллер телеграфировал русским «послам» в Париже и Лондоне относительно «Ярославны», «Гориславы» и «Соколицы»: «Благоволите выяснить, отнюдь не давая огласки, можно ли хорошо продать одну из них» 16. Однако продать эти суда не удалось.

Власть белых близилась к концу. Войска интервентов покинули Север. В начале февраля 1920 г. Красная Армия перешла в наступление на Архангельск. Белые стали поспешно готовиться к эвакуации Архангельска. 17 февраля командование флотилии запросило о наличии пассажирских мест на ледоколах и ледокольных пароходах, а также на других судах, в том числе и военных 17. Но было уже поздно. 19 февраля генерал Миллер, бросив свою армию на произвол судьбы, бежал на ледоколе «Козьма Минин». Белые пытались увести лучшее посыльное судно флотилии — «Ярославну», но из-за неблагоприятной ледовой обстановки вынуждены были его бросить. Ледокол «Канада», команда которого перешла на сторону Советской власти, бросился в погоню за «Козьмой Мининым», настиг его в горле Белого моря и имел с ним артиллерийскую перестрелку, но задержать белогвардейский ледокол «Канаде» не удалось.

20 февраля Архангельск был освобожден войсками Красной Армии. Одновременно в Мурманске произошло восстание рабочих, матросов и солдат, руководимое подпольной организацией большевиков, и 22 февраля здесь была восстановлена Советская власть. Белые власти Мурманска бежали на пароходе «Ломоносов». В марте 1920 г. освобождение Севера было завершено.

Таким образом, белым не удалось увести за границу оставшиеся суда флотилии СЛО. Однако, как уже говорилось выше, значительная часть судов флотилии оказалась в силу различных причин за границей. Эти суда, за исключением ледоколов «Святогор» (ныне «Красин») и «Св. Александр Невский» (ныне «Владимир Ильич»), не были возвращены Советскому правительству. В Англии остались: захваченный еще в 1918 г. англичанами крейсер «Аскольд»; крейсер «Варяг», ожидавший в Англии ремонта с 1917 г. и проданный после гражданской войны бывшим русским военно-морским атташе в Лондоне на слом; миноносцы «Властный» и «Грозовой»; посыльные суда «Млада», «Рассвет» и «Порыв», шедшие перед Октябрьской революцией в Россию после переоборудования и ремонта, первое — из Италии, а два последних — из США. При этом «Млада» уже в 1920 г. числилась в составе английского флота под названием «Элекрити» и служила яхтой и посыльным судном командующего английским флотом в китайских водах, а «Рассвет» под названием «Сэпрайз» — яхтой и посыльным судном командующего английским флотом в Средиземном море. Из числа тральщиков, захваченных англичанами во время гражданской войны, четыре тральщика (Т13, Т14, Т16 и Т17) находились в составе английского флота вплоть до второй мировой войны. Ледокол «Микула Селянинович» был продан в Шербурге Канаде за 3228 тыс. франков. Два ледокола — «Козьма Минин» и «Илья Муромец» — были в 1928—1929 гг. переоборудованы в минные заградители и вошли в состав французского флота под названиями «Кастор» и «Поллукс». Посыльное судно «Злата» осталось во Франции, где оно проходило переоборудование, а посыльные суда «Восход» и «Рогдай» (б. ледокольный пароход) и тральщики Т43, Т44 и Т45 — в Америке. Судьба их неизвестна.

Состояние судов флотилии СЛО после освобождения советского Севера оставляло желать много лучшего. Мировая, а затем гражданская война при почти полном отсутствии серьезных ремонтных средств у флотилии, а также варварское хозяйничанье белогвардейцев и «союзников» привели суда флотилии к полному упадку. Советскому командованию пришлось создавать морские силы на Севере из судов, оставшихся после бегства белогвардейцев. При этом были использованы как наиболее пригодные военные суда, так и имевшиеся ледоколы.

Приказом от 26 июня 1920 г. был определен следующий состав «Морских сил Северного моря»:

1. Морской отряд.

2. Речная флотилия.

3. Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана.

4. Гидрографическая экспедиция Белого моря.

5. Дирекция маяков и лоции Белого моря.

6. Суда береговой обороны Мурманского района.

7. Водолазно-спасательная партия.

В морской отряд вошли: линейный корабль «Чесма», вспомогательные крейсеры «Лейтенант Дрейер» (б. ледокол «Иван Сусанин»), «Лейтенант Шмидт» (б. ледокол «Князь Пожарский»), «III Интернационал» (б. ледокол «Канада»), крейсеры-заградители (б. посыльные суда): «Ярославна», «Горислава» и «Соколица», эскадренные миноносцы «Капитан Юрасовский» и «Лейтенант Сергеев», подводная лодка «Коммунар» (б. «Св. Георгий»), восемь сторожевых катеров, два катера (Р5 и Р8), два тральщика (Т15 и Т24) и моторная яхта «Светлана».

В «Береговую оборону Мурманского района» входили семь сторожевых катеров, четыре тральщика и два парохода, а в гидрографические экспедиции и «Дирекцию маяков и лоции Белого моря» — гидрографические суда, пароходы, катера и несколько бывших тральщиков.

С окончанием гражданской войны непригодные к службе и устаревшие суда были исключены из строя, а остались главным образом гидрографические суда. Ледоколы же были переданы торговым портам.

1 ЦГАВФ, ф. 129р, д. 64. л. 47. Сюда не вошли вспомогательные суда, приписанные к военным портам Северного Ледовитого океана и Белого моря а также сторожевые катера.

2 ЦГАВМФ, ф. 129р, д. 89, л. 20; д. 84, л. 128.

3 Статья «Об участии морского ледокола „Микула Селянинович” в бою на Кемском фронте».— «Известия Архангельского Совета», 30 апреля 1918 г.

4 ЦГАВМФ, ф. 418. оп. 3, д. 71. л. 9.

5 Например для формирования флотилии белых на Онежском озере было отправлено семь сторожевых катеров.

6 ЦГАВМФ, ф. 429р, д. 64, л. 60.

7 «Интервенция на Севере в документах», М., 1933, стр. 38.

8 ЦГАОР СС, ф. 17, д. 13, лл. 208—209.

9 ЦГАВМФ, ф. 164с, д. 98, л. 74.

10 ЦГАВМФ, ф. 129р, д. 64, лл. 107—108.

11 ЦГАВМФ, ф. 164с, д. 98, л. 355

12 ЦГАВМФ, ф. 164с, д. 98, л. 7.

13 ЦГАВМФ, ф. 129р. д. 64, лл. 60, 349; ф. 164 с, д. 7, лл. 134—135; д. 94, л. 38:. д. 98, л. 31.

14 ЦГАВМФ, ф. 129р. д. 64, л. 64.

15 ЦГАВМФ, ф. 164с, д. 153, л. 192.

16 ЦГАОР; ф. 130, оп. 12, д. 7. л. 12.

17 ЦГАВМФ, ф. 164с, д. 7, л. 154.

Источник