ОСОБЕННОСТИ БЕРЕГОВ ПРИЛИВНЫХ МОРЕЙ

Наряду с волнением берега подвержены воздействию приливов и отливов, которые нередко играют значительную геоморфологическую роль.

Напомним, что приливы и отливы возникают в результате сил притяжения Луны и Солнца. И хотя Солнце неизмеримо больше по массе, главную роль в возникновении приливов играет Луна, расположенная к Земле во много раз ближе Солнца.

При полнолунии и новолунии (эти фазы Луны называются сизигиями) приливные силы Луны и Солнца складываются, и поэтому в это время величина прилива максимальная. В квадратурные фазы Луны величина прилива минимальная.

На приглубых берегах приливных морей прилив способствует усилению абразии, так как во время прилива глубина у берега возрастает, и волны способны более энергично воздействовать на клиф. Поэтому обычно на берегах приливных морей, подверженных абразии, подножье клифа приурочено к уровню прилива, а не отлива.

На отмелых берегах приливы являются важным фактором аккумуляции наносов. В основе аккумулятивной деятельности приливов и отливов лежит их неравенство. Обычно прилив проходит быстрее, чем отлив, в результате чего скорости приливного течения больше, чем скорости отливного течения. Поэтому весь тот взвешенный или влекомый материал, который приносится к берегу во время прилива, не может быть унесен отливным течением, и во время каждого цикла «прилив — отлив» часть наносов остается у берега. В результате у берега в зоне приливоотливных движений воды происходит образование аккумулятивной формы, которая в нашей литературе получила название осушки, а в западноевропейской — ваттов.

Постепенное нарастание поверхности осушки приводит к тому, что она становится выше уровня сначала квадратурных, а затем и средних приливов. Теперь уже эта поверхность затопляется только во время сизигийных приливов. На бывшей осушке поселяется растительность, начинает формироваться почвенный покров. Такие поверхности называют маршами. По мере дальнейшего накопления отложений поверхность маршей повышается настолько, что уже и во время сизигийных приливов ода не затопляется. Такие аккумулятивные образования не имеют специального наименования, но по аналогии с осушенными землями в Нидерландах их можно назвать польдерами. Таким образом, аккумулятивная деятельность приливов приводит к постепенному наращиванию суши, к образованию суши на месте моря.

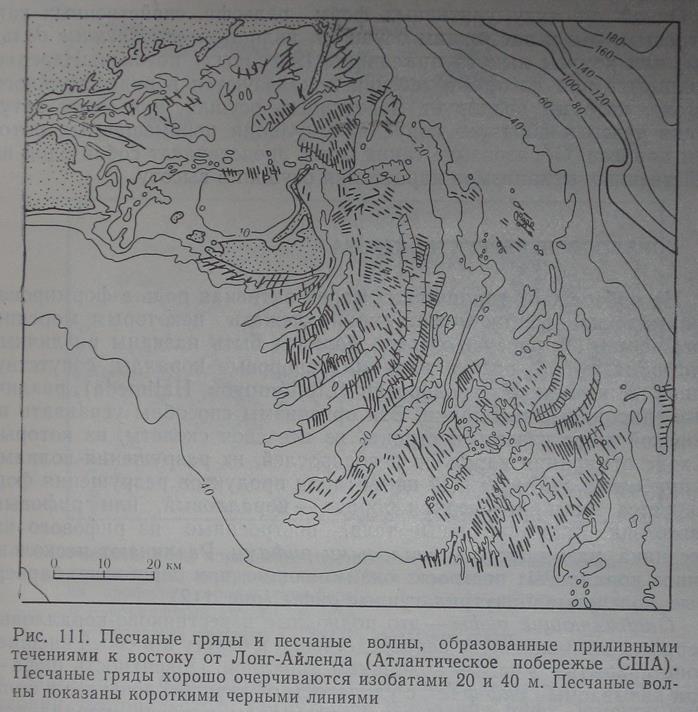

Приливные течения в пределах прибрежного мелководья могут развивать значительные скорости, размывать дно, образуя желобообразные или руслообразные выработанные формы рельефа, а также подводные аккумулятивные формы: песчаные гряды и песчаные волны.

Песчаные гряды представляют собой крупные линейноориентированные образования длиной до нескольких десятков километре, шириной 1—2 км и до 20 м относительной высоты. Они ориентированы обычно в направлении приливного течения.

Песчаные волны представляют собой ритмические образования, возникающие на склонах песчаных гряд и ориентированные фронтально по отношению к направлению приливного течения (рис. 111).

Размеры их—несколько сотен метров или первые километры в длину и до нескольких метров в высоту. Они напоминают сильно увеличенные знаки волновой ряби.

В некоторых морях (Балтийское, Каспийское, Черное, Азовское и др.) приливные колебания уровня моря настолько незначительны, что могут не приниматься в расчет. Но зато на отмелых берегах этих морей важную роль приобретают ветровые сгоны и нагоны воды. При длительном ветре с моря на мелководье приходит в движение вся толща воды, происходит нагон воды к берегу, повышение уровня и затопление прибрежной полосы суши. При ветре с суши (при сгоне) полоса суши, затопленная в результате нагона, освобождается из-под воды. Возникают осушки и другие формы рельефа, аналогичные тем, которые образуются на приливных отмелых берегах, но в отличие от них развивающиеся не ритмически, а эпизодически, так как чередование сгонов и нагонов воды не отличается той правильностью, которая свойственна приливам и

Одной из аккумулятивных форм рельефа, свойственных как ветровым, так и настоящим осушкам, являются «внутренние дельты», или конусы выноса приливных (нагонных) потоков. Нередко приливные или нагонные течения локализуются в виде струйного потока, который эродирует поверхность осушки, а в месте затухания течения образует конус аккумуляции перемещаемых потоком наносов. Образование таких форм представляет собой один из действенных механизмов нарастания осушки в высоту. |

Источник

Особенности берегов приливных морей

Наряду с волнением берега подвержены воздействию приливов и отливов, которые нередко играют значительную геоморфологическую роль. Напомним, что приливы и отливы возникают в результате притяжения Луны и Солнца. И хотя Солнце неизмеримо больше по массе, главную роль в возникновении приливов играет Луна, расположенная к Земле во много раз ближе Солнца.

При полнолунии и новолунии (эти фазы Луны называются сизигиями) приливные силы Луны и Солнца складываются, и поэтому в это время величина прилива максимальная. В квадратурные фазы Луны величина прилива минимальная.

На приглубых берегах приливных морей прилив способствует усилению абразии, так как во время прилива глубина у берега возрастает и волны способны более энергично воздействовать на клиф. Поэтому обычно на берегах приливных морей, подверженных абразии, подножье клифа приурочено к уровню прилива, а не отлива.

На отмелых берегах приливы являются важным фактором аккумуляции наносов. В основе аккумулятивной деятельности приливов и отливов лежит неравенство их скоростей. Обычно прилив проходит быстрее, чем отлив, в результате чего скорости приливного течения больше, чем скорости отливного течения. Поэтому весь взвешенный или влекомый материал, который приносится к берегу во время прилива, не может быть унесен отливным течением, и во время каждого цикла прилив—отлив часть наносов остается у берега. В результате у берега в зоне приливо-отливных движений воды происходит образование аккумулятивной формы— осушки, или ваттов.

Постепенное нарастание поверхности осушки приводит к тому, что она становится выше уровня сначала квадратурных, а затем и средних приливов. Теперь уже эта поверхность затопляется только во время сизигийных приливов. На бывшей осушке поселяется растительность, начинает формироваться почвенный локров. Такие поверхности называют маршами. По мере дальнейшего накопления отложений поверхность маршей повышается настолько, что уже и во время сизигийных .приливов она не затопляется. Такие аккумулятивные образования не имеют специального наименования, но, по аналогии с осушенными землями в Нидерландах, их можно назвать польдерами. Таким образом, аккумулятивная деятельность приливов приводит к постепенному наращиванию суши, к образованию суши на месте моря.

Приливные течения в пределах прибрежного мелководья могут развивать значительные скорости, размывать дно, образовывать желобообразные или руслообразные выработанные формы рельефа, а также подводные аккумулятивные формы: песчаные гряды и песчаные волны.

Песчаные гряды—крупные линейно-ориентированные образования длиной до нескольких десятков километров, шириной 1— 2 км и до 20м относительной высоты. Они ориентированы обычно в направлении приливного течения.

Песчаные волны—ритмические образования, возникающие на склонах песчаных гряд и ориентированные фронтально по отношению к направлению приливного течения. Размеры их — несколько сотен метров или первые километры в длину и до нескольких метров в высоту. Они напоминают сильно увеличенные знаки волновой ряби.

Лекция 17. Человек и рельеф. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Антропогенный фактор рельефообразования.

Человек и рельеф земной поверхности оказывают всестороненнее врздействие друг на друга. Еще с древних времен рельеф определял различные виды деятельности человека, от него зависел характер поселений, миграций. В настоящее время, несмотря на технический прогресс, рельеф продолжает оказывать различное возлдействие на человека и его деятельность. От рельефа и геологического строения территории зависят особенности прокладки и строительства различных инженерных сооружеий, добыча полезных ископаемых. Велика экологическая роль современного рельефа и рельефообразующих процессов. Так, например, с рельефом связано распределение и миграция загрязняющих веществ. Большое значение имеют опасные и неблагоприятные геомрфологические процессы. Некоторые из котрых причиняю существенный вред человеку и объектам его хозяйственной деятельности.

Необходимо обратить внимание и на другую сторону вопроса – антропогенный фактор в рельефообразовании.

Человек может преобразовывать рельеф земной поверхности непосредственно (делая насыпь, вырывая котлован) или воздействуя на природные процессы рельефообразования — ускоряя или (реже) замедляя их. Формы рельефа, созданные человеком, называются антропогенными (от греч. a’ntro–pos — человек и -ge’–nes — рождающий, рожденный).

Прямое воздействие человека на рельеф более всего проявляется в районах разработки полезных ископаемых. Подземная добыча сопровождается выносом на поверхность большого количества пустой породы и образованием отвалов, обычно имеющих коническую форму — терриконов (лат.; буквально — земляные конусы). Многочисленные терриконы создают характерный ландшафт угледобывающих районов.

При открытой добыче полезных ископаемых обычно сначала создаются значительные отвалы вскрыши — породы, залегающей выше того слоя, который содержит полезное ископаемое; разработка продуктивного слоя идет путем выкапывания обширных понижений — карьеров, рельеф которых очень сложен, он определяется геологическим строением (участки с незначительным содержанием полезного ископаемого могут оставаться нетронутыми), необходимостью предохранить стенки карьера от обваливания, создать рельеф, удобный для подъезда транспорта (рис. 59).

Значительные изменения рельефа производятся при транспортном, промышленном и гражданском строительстве. Под сооружения выравниваются площадки, для дорог создаются насыпи и выемки.

Сельское хозяйство оказывает непосредственное влияние на рельеф преимущественно в горных районах тропиков. Здесь широко распространено террасирование склонов для создания горизонтальных площадок.

Косвенное влияние человека на рельеф ранее всего стало ощущаться в сельскохозяйственных районах. Вырубка лесов и распашка склонов, особенно неправильная, сверху вниз, создавали условия для бурного роста оврагов. Строительство зданий и инженерных сооружений, создавая дополнительные нагрузки на склоны, способствует возникновению или усилению оползней.

В районах подземной добычи полезных ископаемых могут наблюдаться обширные просадки грунта, так как в отработанных шахтах и штольнях происходят обвалы.

Водохранилища создаются в естественных понижениях рельефа. Но вода, создав свободную поверхность на новом уровне, начинает переработку берегов водохранилищ. Активизируются овражная эрозия, плоскостной смыв, оползни. Одновременно с этим повышается базис эрозии у рек, впадающих в водохранилище, в их руслах происходит накопление аллювия. Ниже плотины водохранилища нередко усиливается эрозия, так как водный поток меньше загружен наносами, значительная часть которых откладывается в стоячей воде водохранилища. Пройдут еще десятки лет, прежде чем придут в соответствие возникший водоем и форма склонов его берегов, новый режим водотоков и форма их русел.

Воздействие человека испытывают не только экзогенные, но и эндогенные процессы. Большие водохранилища — это массы воды, обладающие колоссальным весом: каждый кубический километр воды имеет вес 1 миллиард тонн, а, например, Братское водохранилище содержит более 169 км3 воды. Под тяжестью воды земная кора прогибается, причем в сейсмоопасных районах увеличивается вероятность землетрясений.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК – то или иное действие человека (его общественных, экономических и социальных институтов), осуществляемое на границе устойчивости природной или природно-антропогенной геоморфологической системы. Это действие (осознанное или неосознанное) предпринимается в условиях неопределенности, что в конкретной ситуации приводит к той или иной форме риска. Риск порождается наличием и ощущением опасности — в данном случае идущей от того или иного геоморфологического объекта (геоморфологическая опасность. Риск связывается с активными действиями и функционированием субъекта опасности — человека. В экологической геоморфологии разрабатывается система принципов методов выявления и картографирования опасных геоморфологических процессов и объектов, прогноза их развития, методов предупреждения, защиты и управления опасными процессами с тем, чтобы уменьшить степень и стоимость риска.

Источник

Формы рельефа приливно-отливных побережий.

Ватты и марши. На побережьях, подверженных приливно-отливным течениям, перенос наносов к берегу происходит во время приливов. Во время отливов, скорость которых, как правило, меньше скорости приливных течений, не вся масса принесенного ранее материала возвращается обратно в море. В результате в приливно-отливной полосе происходит постоянное накопление материала, что ведет к образованию специфической аккумулятивной формы — осушки, или ватта (от нем. Watten и голл. wadden—прибрежные отмели) (рис. 7.10 Л).

На отмелых берегах осушка сложена ритмично слоистым песчано-илистым материалом (представляющим иногда зыбучий грунт), отражающим ритмичность осадконакопления (во время приливов

Рис. 7.10. Типы побережий приливных морей

(по О. К. Леонтьеву, Л. Г. Никифорову, Г. А. Сафьянову):

А Б — отмелые, В, Г, Д — приглубые; 1 — илистые наносы; 2 — песчаные наносы;

3 — гравийно-галечные наносы; 4 — коренные породы; 5 — маршевые луга

отлагается песок, во время отливов — ил). Скорость осадконакопле- ния на осушках составляет сантиметры в год.

На абразионных побережьях, имеющих бенчи, образуется каме- нистая осушка. У подножия клифа иногда развит пляж (рис. 7.10 В\ а на уровне отлива формируется береговой вал (рис. 7.10/). Береговой вал формируется и во время прилива на поверхности клифа, если он оказывается под водой (рис. 7.10 Д).

Деятельностью приливных течений объясняется образование крупных донных песчаных гряд, ориентированных по течению, разделенных ложбинами. Они протягиваются на десятки километров, образуя обширные поля. Менее крупные формы — песчаные волны — ориентированы перпендикулярно течениям.

Сходные по морфологии с ваттами и маршами береговые формы образуются при сгонно-нагонных течениях, вызываемых сильными ветрами. Это явление характерно для низменных, ровных субгоризонтальных побережий, например, Каспийского моря. Образующиеся аккумулятивные участки называются ветровыми осушками. Самые высокие из них, напоминающие марши, образуются во время штормовых нагонных течений.

Эстуарии (от лат. aestuarium — затопляемое устье реки) — воронкообразные глубокие заливы в устьях некоторых рек на побережьях, где действуют приливно-отливные течения. Приливный поток, встречаясь с направленным навстречу ему течением реки, тормозится, теряет скорость, вследствие чего происходит аккумуляция осадков, как аллювиальных, так и морских, принесенных приливным потоком. Отливный поток, суммируясь с речным, наоборот, приобретает значительную скорость и энергию и не только выносит отложенный материал обратно в море, но и эродирует дно реки и ее берега. В результате образуются эстуарии.

Источник