Газовый режим океаносферы

В воде растворены азот, кислород, углекислый газ, то есть те же газы, которые образуют и атмосферу. Иногда в морях глубокие акватории заражены сероводородом (Черное море). Наибольшее значение имеет, естественно, кислород, так как он обеспечивает биохимические процессы океанической части биосферы и в планетарном газообмене между океаносферой и атмосферой участвует в регулировании газового состава всей воздушной оболочки Земли.

Кислород в океанскую воду поступает в результате фотосинтеза и в процессе газообмена с атмосферой. В результате этих процессов верхний 100-метровый освещенный слой оказывается близким к насыщению кислородом: содержание кислорода составляет 93-97 % возможного.

Концентрация кислорода увеличивается с понижением температуры: на экваторе она равна 4,5 – 6,0 мл/л, в средних широтах 6,0-7,0 мл/л, в Арктике и Антарктике – до 7,5- 8,0 мл/л.

Кислород используется на дыхание и окисление. В верхнем 200-м слое разрушается около 90 % всех органических веществ, и только 10 % их массы опускается ниже. Поэтому в верхних слоях промежуточной сферы содержание кислорода низкое – около 2,0 мл/л, а местами и до 0,5 мл/л.

В холодных тропических течениях, где поднимается вода промежуточной сферы, содержание кислорода оказывается тоже низким – менее 2,0 мл/л и даже до 0,2 мл/л. Но в целом же такие акватории – исключение. В целом же насыщенность верхней сферы изменяется от 60 % в низких широтах до 95 % в высоких.

Нисходящими токами воды, которые наиболее интенсивны в холодных поясах, особенно в Антарктике, кислород уносится в глубины океана и придонными течениями разносится по всему океану. Поэтому во всех глубоких водах концентрация кислорода весьма значительная – от 3,0 до 5,5 мл/л, всюду достаточная для существования живых организмов.

Кислород Мирового океана имеет биогенное происхождение. В образовании биогенного кислорода океанский фитопланктон играет весьма значительную роль. Кислород океана не только обеспечивает живые организмы океанской части биосферы. Огромные его излишки поступают в атмосферу. Океанская вода регулирует обмен кислорода в атмосфере.

Океаносфера в одних случаях поглощает азы газы воздуха, в других восполняет их недостаток в тропосфере. Океаносфера выступает в роли главного регулятора динамического равновесия в планетарном газообмене и главного фактора, с которым связано постоянство состава атмосферы.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

25. Газовый режим океанов и морей

Бывает 2 типов: нормальный и аномальный. В морях с нормальным типом вертикальное перемешивание воды осуществляется до дна и кислород имеется во всей волной толще, хотя степень насыщения им воды меняется: вверху обычно насыщение около 100% или (в эпоху цветения планктона) даже больше (до 120—130%); в нижних слоях O2 убывает иногда до 30—20% из-за разложения отмерших остатков организмов, падающих на дно. Условием нормального газового режима является одинаковая соленость на всем разрезе через водную толщу и активный гидродинамический режим. Аномальный газовый режим заключается в том, что свободный О2 постоянно присутствует только в верхней более или менее значительной части водной массы бассейна, нижняя же, иногда очень мощная, а иногда небольшая ее часть, лишена О2 совсем и изобилует CO2, а часто и H2S(сероводород) (Черное море, Южная впадина Каспия, Готландская впадина Балтийского моря). Такого рода режим возникает в морях с расчлененным дном и впадинами с застойной водой, особенно же в тех морях, где верхние слои воды опреснены большой массой стекающих в бассейны речных вод, а нижние имеют более соленую и тяжелую воду, как это наблюдается во всех современных морях с аномальным газовым режимом. В морях аридной зоны (климатическая зона океана, в пределах которой испарение с водной поверхности преобладает над выпадением атмосферных осадков) встречаются случаи, когда сильно осолоненная испарением поверхностная вода стекает по склону на глубины и здесь длительно задерживается, создавая временно придонную массу, зараженную сероводородом. Вертикальная циркуляция во всех морях с аномальным газовым режимом не захватывает всей толщи воды, а лишь некоторую верхнюю часть водной массы.

26. Вечная мерзлота

Большая часть РФ находится в зоне вечной мерзлоты. Под вечной мерзлотой понимается мерзлые толщи горных пород, не оттаивающие в период теплого времени от нескольких лет до десятков и сотен тысяч лет.

Она образуется в результате систематического охлаждения и промерзания полярных зон Земли или ее высокогорных районов. Промерзание земной коры представляет собой процессы льдообразования, то есть кристаллизации воды, когда температура горных пород опускается ниже нуля.

В.М- 20% всей суши Земли. Охватывает север, северо-восток Евразии, Северную Америку, Гренландию и Антарктиду. В РФ площадь В.М.- 10 млн. кв.км.

Интенсивное освоение севера сопровождается строительством разной величины и назначения сооружений, и эксплуатация их требует осторожного обращения с В.М. Необходимо сохранять мерзлоту, не нарушать, т.к. оттаивающий мерзлый грунт начинает течь и образует различные формы пучения и просадок, разрушающих сооружения.

Над слоем В.М. залегает «деятельный слой», который каждый год оттаивает, а зимой промерзает. Он есть и в тех районах, где нет В.М. Наличие вечномерзлого-грунта на небольшой глубине от поверхности оказывает большое влияние на ход географических процессов, на режим грунтовых вод, деятельность рек, образование озерных котловин и т.д.

Географический ландшафт в области В.М. характеризуется рядом особенностей: климат, вода и т.д.

Источник

Газовый состав океанской воды

Кроме различных солей, в водах Мирового океана растворены разные газы: азот, кислород, диоксид углерода, сероводород и др. Как и в атмосфере, в океанских водах преобладают кислород и азот, но в несколько других пропорциях (например, общее количество свободного кислорода в океане 7480 млрд т, что в 158 раз меньше, чем в атмосфере). Несмотря на то что газы занимают сравнительно мало места в воде, этого достаточно, чтобы оказывать влияние на органическую жизнь и различные биологические процессы.

Количество газов определяется температурой и соленостью вод: чем выше температура и соленость, тем меньше растворимость газов и ниже их содержание в воде.

Так, например, при 25 °С в воде может раствориться до 4,9 см /л кислорода и 9,1 см 3 /л азота, при 5 °С — соответственно 7,1 и 12,7 см 3 /л. Из этого вытекают два важных следствия: 1) содержание кислорода в поверхностных водах океана значительно выше в умеренных и особенно полярных широтах, чем в низких (субтропических и тропических), что сказывается на развитии органической жизни — богатстве первых и относительной бедности вторых вод; 2) в одних и тех же широтах содержание кислорода в водах океана зимой выше, чем летом.

Суточные изменения газового состава воды, связанные с колебаниями температуры, невелики.

Наличие в океанской воде кислорода способствует развитию в ней органической жизни и окислению органических и минеральных продуктов. Главным источником кислорода в океанской воде является фитопланктон, называемый «легкими планеты». В основном кислород расходуется на дыхание растений и животных в верхних слоях морских вод и на окисление различных веществ. В интервале глубин 600-2000 м расположен слой кислородного минимума. Небольшое количество кислорода здесь сочетается с повышенным содержанием углекислого газа. Причина — разложение в этом слое воды основной массы поступающего сверху органического вещества и интенсивное растворение биогенного карбоната. Оба процесса нуждаются в свободном кислороде.

Количество азота в морской воде гораздо меньше, чем в атмосфере. Этот газ в основном попадает в воду из воздуха при распаде органических веществ, но также вырабатывается при дыхании морских организмов и их разложении.

В толще воды, в глубоких застойных котловинах, в результате жизнедеятельности организмов происходит образование сероводорода, который является ядовитым и тормозит биологическую продуктивность вод.

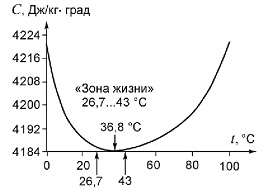

Вода — одно из самых теплоемких тел в природе. Теплоемкость только десяти метрового слоя океана в четыре раза больше теплоемкости всей атмосферы, а слой воды в 1 см поглощает 94 % солнечного тепла, поступающего на ее поверхность (рис. 2). Благодаря этому обстоятельству океан медленно нагревается и медленно отдает тепло. Вследствие высокой теплоемкости все водные объекты являются мощными аккумуляторами тепла. Охлаждаясь, вода постепенно отдает свое тепло в атмосферу. Поэтому Мировой океан выполняет функцию терморегулятора нашей планеты.

Зависимость теплоемкости волы от температуры

Самую низкую теплопроводность имеет лед и особенно снег. Вследствие этого лед является предохранителем воды на поверхности водоема от переохлаждения, а снег защищает от промерзания почву, озимые культуры.

Теплота испарения воды — 597 кал/г, а теплота плавления — 79,4 кал/г — эти свойства очень важны для живых организмов.

Температура океанских вод

Показатель теплового состояния океана — температура.

Средняя температура океанских вод — 4 °С.

Несмотря на то что поверхностный слой океана выполняет функции терморегулятора Земли, в свою очередь, температура морских вод зависит от теплового баланса (прихода и расхода тепла). Приход тепла складывается из солнечной радиации, а расход — из затрат на испарение воды и турбулентный теплообмен с атмосферой. Несмотря на то что доля тепла, расходуемого на турбулентный теплообмен, не велика, его значение огромно. Именно с его помощью через атмосферу происходит планетарное перераспределение тепла.

На поверхности температура океанских вод колеблется в пределах от -2 °С (температура замерзания) до 29 °С в открытом океане (35,6 °С в Персидском заливе). Среднегодовая температура поверхностных вод Мирового океана составляет 17,4°С, причем в Северном полушарии она примерно на 3 °С выше, чем в Южном. Наибольшая температура поверхностных океанских вод в Северном полушарии — в августе, а наименьшая — в феврале. В Южном полушарии все наоборот.

Поскольку Мировой океан имеет тепловые взаимосвязи с атмосферой, температура поверхностных вод, как и температура воздуха, зависит от широты местности, т. е. подчинена закону зональности (табл. 2). Зональность выражается в постепенном уменьшении температуры воды от экватора к полюсам.

В тропических и умеренных широтах температура воды в основном зависит от морских течений. Так, благодаря теплым течениям в тропических широтах на западе океанов температуры на 5-7 °С выше, чем на востоке. Однако в Северном полушарии вследствие теплых течений на востоке океанов температуры весь год положительные, а на западе из-за холодных течений вода зимой замерзает. В высоких широтах температура во время полярного дня составляет около О °С, а во время полярной ночи подо льдом — около -1,5 (-1,7) °С. Здесь на температуру воды в основном влияют ледовые явления. Осенью выделяется теплота, смягчающая температуру воздуха и воды, а весной на таяние льда затрачивается тепло.

Средние годовые температуры поверхностных вод океанов

Средняя годовая температура, ‘С

Средняя годовая температура, °С

Самый холодный из всех океанов — Северный Ледовитый, а самый теплый — Тихий океан, гак как основная его площадь располагается в экваториально-тропических широтах (средняя годовая температура поверхности вод -19,1 °С).

Немаловажное влияние на показатель температуры океанической воды оказывает климат окружающих территорий, а также время года, так как от этого зависит солнечное тепло, нагревающее верхний слой Мирового океана. Наибольшая температура воды в Северном полушарии наблюдается в августе, наименьшая — в феврале, а в Южном — наоборот. Суточные колебания температуры морской воды на всех широтах составляют около 1 °С, наибольшие значения годовых колебаний температур наблюдаются в субтропических широтах — 8-10 °С.

Температура океанской воды изменяется и с глубиной. Она понижается и уже на глубине 1000 м практически всюду (в среднем) ниже 5,0 °С. На глубине 2000 м температура воды выравнивается, снижаясь до 2,0-3,0 °С, а в полярных широтах — до десятых градуса выше нуля, после чего она или понижается очень медленно, или даже несколько повышается. Например, в рифтовых зонах океана, где на больших глубинах существуют мощные выходы подземных горячих вод, находящихся под большим давлением, с температурой до 250-300 °С. В целом в Мировом океане по вертикали выделяют два основных слоя воды: теплый поверхностный и мощный холодный, простирающийся до дна. Между ними расположен переходный слой температурного скачка, или главный термоклип, в пределах него происходит резкое понижение температуры.

Эта картина вертикального распределения температуры воды в океане нарушается в высоких широтах, где на глубине 300- 800 м прослеживается слой более теплой и соленой воды, поступившей из умеренных широт (табл. 3).

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Океана режим газовый

Обмен веществом и энергией между первичными сферами содействовал их усложнению, взаимодействию и совместному развитию. Изменялось соотношение суши и моря, наступали и отступали ледники, менялся уровень океана и газовый состав атмосферы. Непрерывный поток солнечной энергии обеспечил оптимальный тепловой режим и особенно интенсивный обмен вещестб поверхностных слоев Земли. Наличие вещества в трех агрегатных состояниях (твердом, жидком и газообразном), разнообразие видов свободной энергии, а впоследствии и возникновение жизни привели к образованию новой целостности — географической оболочки планеты.[ . ]

Воздействие биострома на другие структурные части географической оболочки. При некоторых различиях взглядов на генезис первичной атмосферы все исследователи сходятся на том, что современный состав ее со значительным участием кислорода обязан биострому, точнее — фотосинтезу зеленых растений. В. И. Вернадский всю атмосферу Земли считает биогенным образованием, что по меньшей мере дискуссионно. От биострома во многом зависят газовый режим и солевой состав вод океана. Почти 3Д кислорода, растворенного в Мировом океане, поступает туда путем продуцирования при фотосинтезе. Одновременно из воды растениями извлекаются сотни миллионов и миллиарды тонн азота, фосфатов, железа, известь, кремнезем. Погружаясь при отмирании, фито- и зоопланктон разлагается, обогащая океаническую воду органическими соединениями. На глубинах от 500 до 1500 м, где происходит полное разложение органической материи, наблюдается повышенное содержание углекислого газа, аммиака, фосфора, растворенных азота и извести. Значительно глубже опускаются известковые и кремнеземистые покровы некоторых групп растений и животных, а также скелеты морских животных. Достигая дна, они образуют илы биогенного происхождения.[ . ]

Источник