- Страница 16. Атлантический океан — Контурные карты по географии. 7 класс. Дрофа

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- Смотреть что такое «АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН» в других словарях:

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- Смотреть что такое АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН в других словарях:

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

- АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Страница 16. Атлантический океан — Контурные карты по географии. 7 класс. Дрофа

Комментарий: Перед выполнением работы, обязательно изучите Правила оформления контурных карт. В них вы найдёте информацию о том, как должны быть сделаны надписи к различным географическим объектам. Например, что все водные объекты подписываются синим цветом, а остальные — чёрным.

При этом, если вы внимательно рассмотрите наши ГДЗ, то увидите, что на наших картах объекты подписаны самыми разными цветами. Это сделано специально, ведь наша главная цель — помочь вам сориентироваться в огромном количестве информации, которой насыщена любая карта. Разноцветные надписи помогут вам быстро найти нужное: города и реки, моря и равнины. Вы сможете быстро увидеть что добавилось на карте в результате выполнения следующего задания и лучше понять что и где находится.

Так что пользуйтесь нашими картами «с умом», чтобы ваши оценки не были снижены из-за тонкостей оформления. Работу лучше выполнять по шагам, последовательно выполняя задания к контурным картам. Для того, чтобы увеличить карту, просто нажмите на неё. Также можно увеличивать и уменьшать размер страницы при помощи одновременного клавиш Ctrl и «+» или Ctrl и «-«.

Для выполнения заданий будем рассматривать атлас на страницах 2, 3, 12, 16, 24, 30, 34, 38, 50 и другие карты атласа.

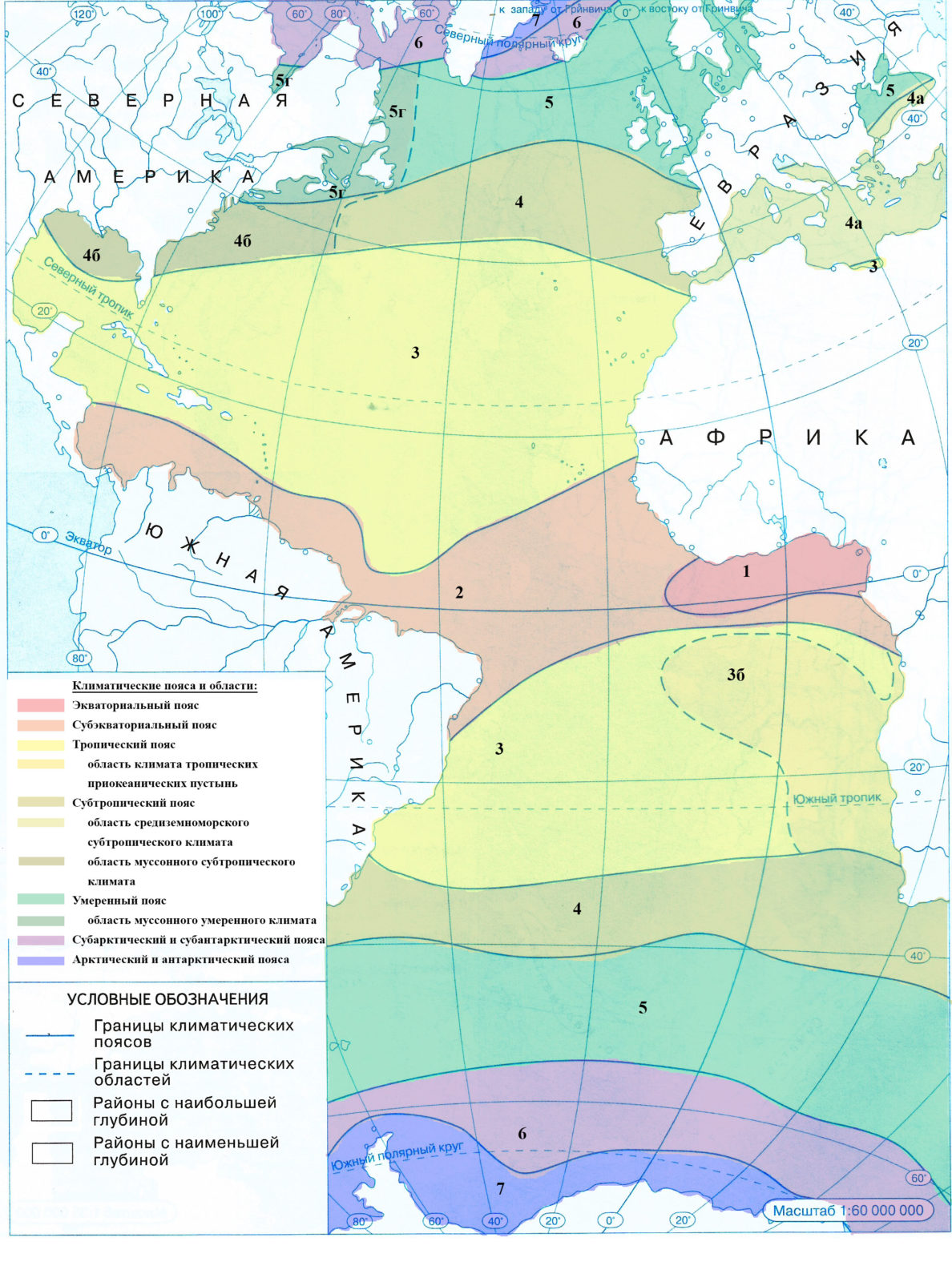

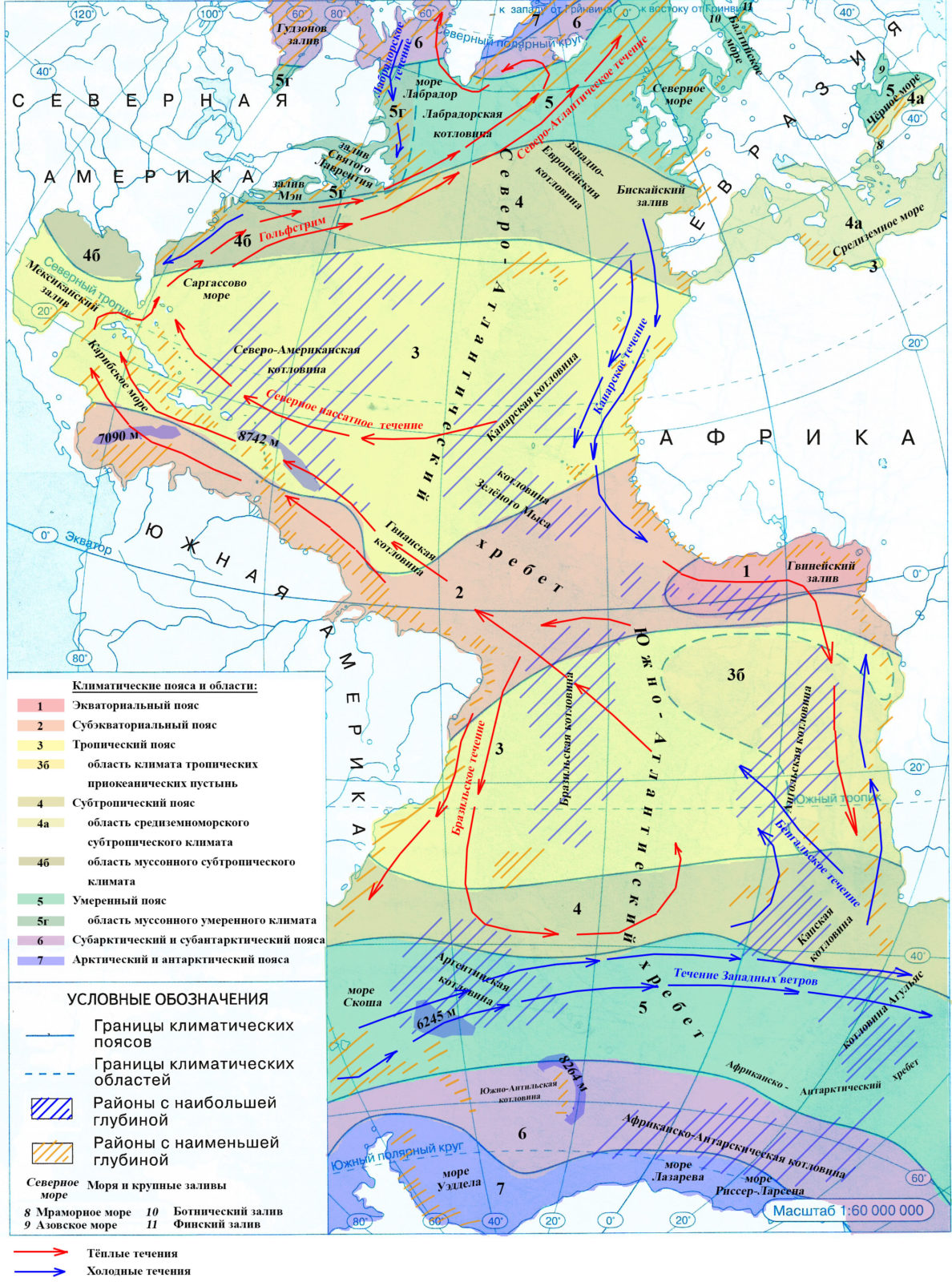

1. Подпишите названия климатических поясов на акватории океана.

Климатические пояса и области:

- 1 — Экваториальный пояс — красная заливка

- 2 — Субэкваториальный пояс — оранжевая заливка

- 3 -Тропический пояс — жёлтая заливка

- 3б — область климата тропических приокеанических пустынь — тёмно-жёлтая заливка

- 4 — Субтропический пояс — заливка болотного цвета

- 4а — область средиземноморского субтропического климата — заливка светло-травянистого цвета

- 4б — область муссонного субтропического климата — заливка заливка тёмно-болотного цвета

- 5 — Умеренный пояс — зелёная заливка

- 5г — область муссонного умеренного климата — тёмно-зелёная заливка

- 6 — Субарктический и субантарктический пояса — фиолетовая заливка

- 7 — Арктический и антарктический пояса — синяя заливка

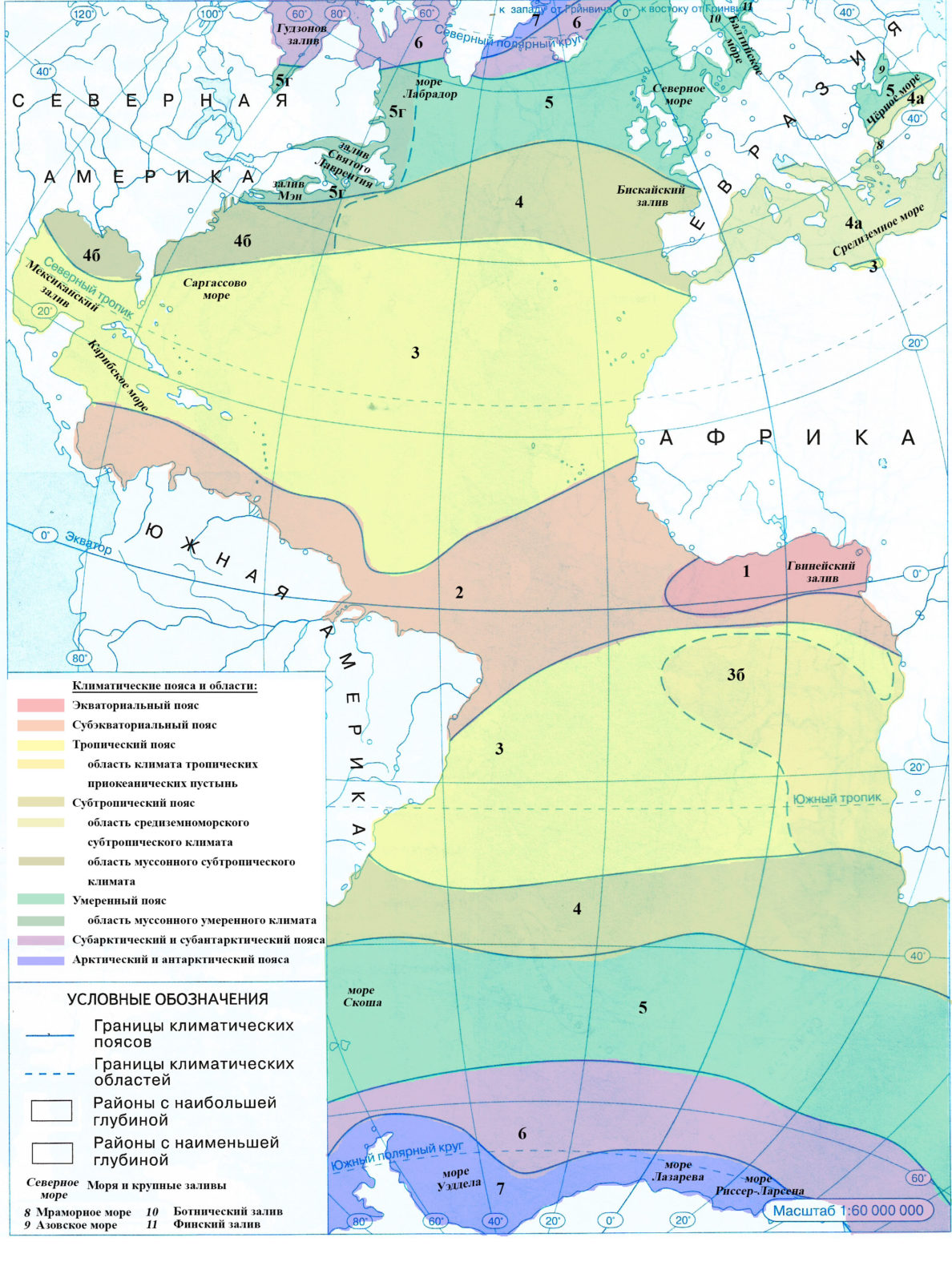

2. Подпишите моря и крупные заливы Атлантического океана.

Моря Атлантического океана:

- Северное море

- Балтийское море

- Средиземное море

- Мраморное море

- Чёрное море

- Азовское море

- море Риссер-Ларсена (можно отнести к Южному океану)

- море Лазарева (можно отнести к Южному океану)

- море Уэдделла (можно отнести к Южному океану)

- море Скоша

- Карибское море

- Саргассово море

- море Лабрадор

Крупные заливы Атлантического океана:

- Ботнический залив

- Финский залив

- Бискайский залив

- Гвинейский залив

- Мексиканский залив

- Залив Мэн

- Залив Святого Лаврентия

- Гудзонов залив

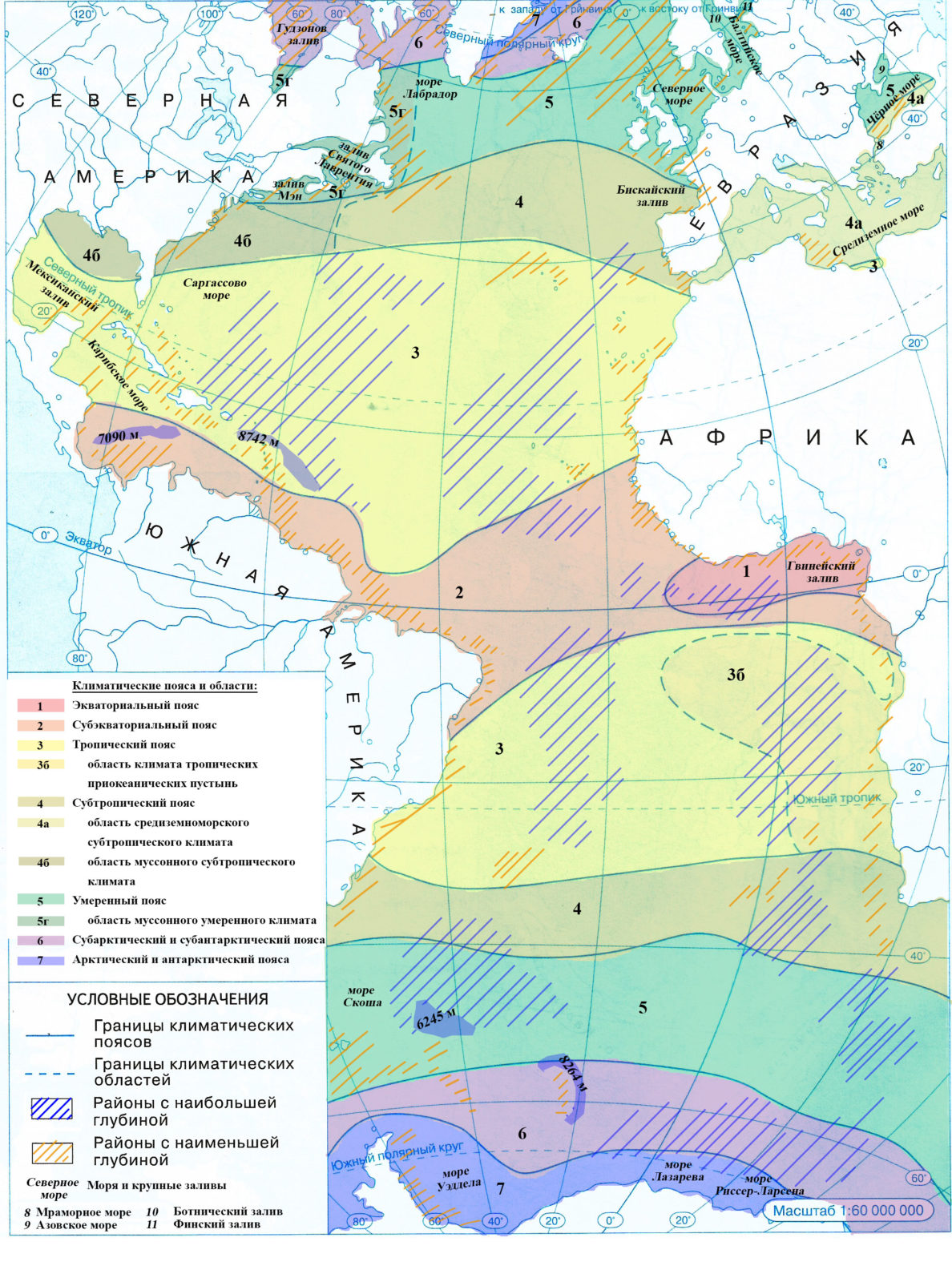

3. Штриховкой покажите районы: а) с наибольшей глубиной; б) с наименьшей глубиной.

- Районы с наибольшей глубиной заштрихованы синими линиями. Самые глубокие места обозначены синей заливкой (глубины подписаны).

- Районы с наименьшей глубиной заштрихованы оранжевыми линиями.

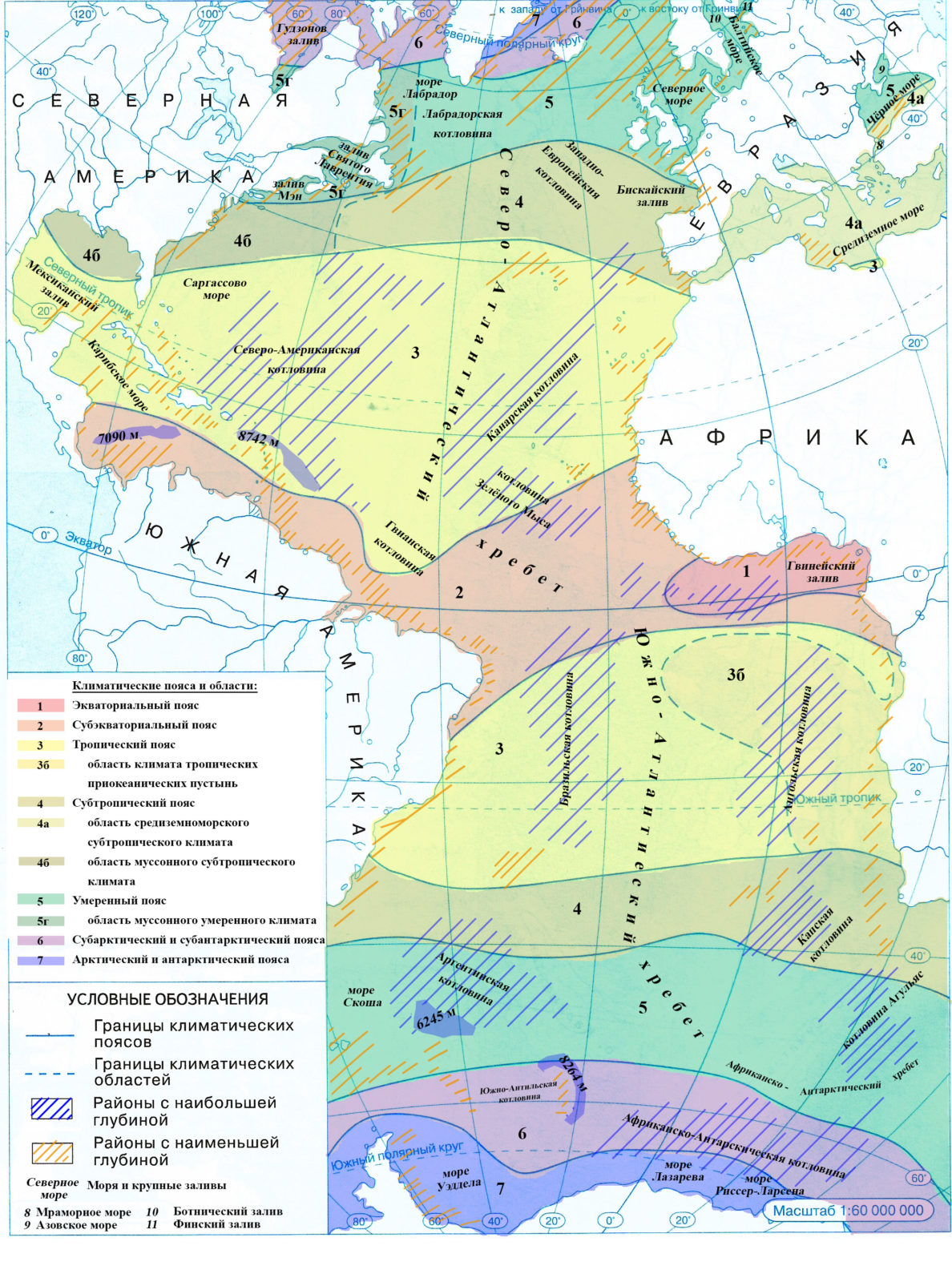

4. Подпишите известные вам подводные океанические хребты и котловины.

Подводные океанические хребты Атлантического океана:

- Северо-Атлантический хребет

- Южно-Атлантический хребет

- Африканско-Антарктический хребет

Подводные котловины Атлантического океана:

- Лабрадорская котловина

- Западно-Европейская котловина

- Северо-Американская котловина

- Канарская котловина

- котловина Зелёного Мыса

- Гвианская котловина

- Бразильская котловина

- Ангольская котловина

- Аргентинская котловина

- Капская котловина

- котловина Агульяс

- Южно-Антильская котловина

- Африканско-Атлантическая котловина

5. Обозначьте на карте тёплые и холодные течения.

Тёплые течения Атлантического океана (обозначены красными стрелками):

- Гольфстрим

- Северо-Атлантическое течение

- Северное пассатное течение

- Бразильское течение

Холодные течения Атлантического океана (обозначены синими стрелками):

- Лабрадорское течение

- Канарское течение

- Бенгальское течение

- течение Западных ветров

6. Подпишите названия всех географических объектов на побережье океана.

- Скандинавский полуостров

- Пиренейский полуостров

- Апеннинский полуостров

- Балканский полуостров

- полуостров Малая Азия

- Антарктический полуостров

- полуостров Юкатан

- полуостров Флорида

- полуостров Лабрадор

Источник

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Энциклопедия Кольера. — Открытое общество . 2000 .

Смотреть что такое «АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН» в других словарях:

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН — Др. греч. историк Геродот, V в. до н. э., упоминает море Атлантис, др. рим. автор Плиний, I в., Атлантический океан (Oceanus Atlanticus). Название связано с др. греч. мифом о титане Атлант, державшем на своих плечах небесный свод, местом… … Географическая энциклопедия

Атлантический океан — (лат. назв. Mare Atlanticum, греч. Atlantis обозначало первоначально пространство между Гибралтарским прол. и Kанарскими o вами, весь океан наз. Oceanus Occidentalis Западный океан) бассейн Mирового океана, ограниченный на З. берегами… … Геологическая энциклопедия

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН — АТЛАНТИЧЕСКИЙ океан, второй по величине (после Тихого океана). Площадь с морями 91,6 млн. км2, объем 329,7 млн. км3, средняя глубина 3600 м, наибольшая 8742 м (желоб Пуэрто Рико). Моря: Балтийское, Северное, Средиземное, Черное, Саргассово,… … Современная энциклопедия

Атлантический океан — АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, второй по величине (после Тихого океана). Площадь с морями 91,6 млн. км2, объем 329,7 млн. км3, средняя глубина 3600 м, наибольшая 8742 м (желоб Пуэрто Рико). Моря: Балтийское, Северное, Средиземное, Черное, Саргассово,… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН — второй по величине (после Тихого ок.). Площадь с морями 91,6 млн. км², объем воды 329,7 млн. км³, средняя глубина 3600 м, наибольшая 8742 м (желоб Пуэрто Рико). Почти все моря Атлантического ок. Балтийское, Северное, Средиземное, Черное,… … Большой Энциклопедический словарь

атлантический океан — сущ., кол во синонимов: 1 • атлантика (2) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Атлантический океан — Запрос «Атлантика» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Атлантический океан … Википедия

Атлантический океан — I так называют часть водной поверхности земного шара, которая, простираясь с С. на Ю., отделяет Старый Свет с западной стороны от Нового Света. Этот океан, получивший, вероятно, свое название от мифологического острова Атлантиды (см. это сл.),… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Атлантический океан — второй по величине (после Тихого океана). Площадь с морями 91,6 млн. км2, объём воды 329,7 млн. км3, средняя глубина 3600 м, наиболее 8742 м (жёлоб Пуэрто Рико). Почти все моря Атлантического океана Балтийское, Северное, Средиземное, Чёрное,… … Энциклопедический словарь

Атлантический океан — Др. греч. историк Геродот, V в. до н. э., упоминает море Атлантис, др. рим. автор Плиний, I в., Атлантический океан (Oceanus Atlanticus). Название связано с др. греч. мифом о титане Атлант, державшем на своих плечах небесный свод, местом… … Топонимический словарь

Источник

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ . Поспелов Е.М. 2001 .

Краткий географический словарь . EdwART . 2008 .

Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория . Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова . 2006 .

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Энциклопедия Кругосвет . 2008 .

Смотреть что такое АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН в других словарях:

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Iтак называют часть водной поверхности земного шара, которая, простираясь с С. на Ю., отделяет Старый Свет с западной стороны от Нового Света. Этот оке. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

(латинское название Маrе Atlanticum, греч. Atlantis — обозначало пространство между Гибралтарским проливом и Канарскими островами, весь океан называетс. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

атлантический океан сущ., кол-во синонимов: 1 • атлантика (2) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: атлантика

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН (лат. назв. Mare Atlanticum, греч. Atlantis — обозначало пространство между Гибралтарским прол. и Канарскими о-вами, весь океан н. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Атлантический океан — так называют часть водной поверхности земного шара, которая, простираясь с С. на Ю., отделяет Старый Свет с западной стороны от Нового Света. Этот океан, получивший, вероятно, свое название от мифологического острова «Атлантиды» (см. это сл.), разделяет или, лучше сказать, соединяет в своей северной части самые населенные и самые цивилизованные части света; поэтому, несмотря на то, что он является самым бурным из всех морей, Атлантический океан отличается в то же время и наибольшим оживлением. По выражению А. фон-Гумбольдта, А. океан по параллельности своих берегов походит почти на могущественный поток, так как выдающимся частям материков на противоположном берегу соответствуют заливы, бухтообразные изгибы берега. В северной части океана берега Северной Америки изрезаны бухтой Св. Лаврентия, Мексиканским и Караибским заливами, точно так же, как европейский материк Балтийским и Немецким морями, Аквитанским заливом, Средиземным и Черным морями; южные берега океана, как южно-американские, так и африканские, представляются, напротив того, очень мало изрезанными. Выему Гвинейского залива в Африке соответствует выступ Бразилии, также выступу Сенегамбии и Судана — вырез Антильского моря. По богатству океанических островов, возвышающихся среди открытого моря, А. океан значительно уступает Тихому; только вблизи Северной Америки и у берегов Европы изобилуют острова. Важными станциями являются: Исландия и Фэрёрские острова между Европой и полярной Америкой; Азорские острова и группа Бермудских островов между Европой и средней и южной частью Северной Америки; острова Вознесения, Св. Елены, Тринидад и Тристан-да-Кунья между Африкой и Южной Америкой; наконец, Фалкландские острова, Южная Георгия и Сандвичевы острова между Южной Америкой и Антарктическим материком. Площадь, покрытая одним Атлантическим океаном, составляет 79721274 кв. км, а вместе с береговыми и средиземными морями (Средиземное, Балтийское, Северное, Ла-Манш, Ирландско-Шотландское, Мексиканский залив, Караибское море и залив Св. Лаврентия) она равняется 8 8634133 кв. км. Длина с С. на Ю. составляет 13335 км, наибольшая ширина, между Сенегамбией и Мекксиканским заливом, — 9000 км, наименьшая — 1445 км, между Норвегией и Гренландией (7225 км между Георгией и Африкой, 7225 км между мысом Горн и мысом Доброй Надежды, 5550 км между Брестом и Нью-Йорком, 3100 км между мысами Сан-Рока и Сиерра-Леоне). А. океан значительным протяжением своих берегов превосходит все остальные, так как длина берегов всех прочих морей, взятых вместе, уступает общей длине его берегов. Ни один океан не имеет такой большой речной области, т. е. пространства материков, речные воды которых изливаются в океан. Это зависит как от того, что его средиземные моря очень глубоко вдаются в материки, так и от того, что вблизи его берегов нет высоких сплошных горных цепей; последние находятся гораздо ближе к Тихому и Индийскому океанам. По зап. берегу Ю. Америки тянется цепь Анд, представляя собою могущественный водораздельный хребет, с зап. склонов которого текут только ничтожные реки, так что 19/20 этого материка находится в области А. океана. Четыре самые многоводные реки земного шара впадают в Атлантический океан или его заливы: Амазонка, Конго, Ла-Плата и Миссисипи. — От Северного Ледовитого океана А. отделяется только воображаемой линией — Северным полярным кругом; правда, на этой линии часто попадаются острова, суша, между тем как граница южного Ледовитого океана — Южный полярный круг — нигде не встречается с сушей. К Ю. от мыса Горна и Игольного воды А. океана беспрепятственно сливаются с водами океанов Тихого и Индийского, так что и здесь приходится проводить воображаемые границы, каковыми лучше всего считать меридианы названных южных оконечностей материков, если не принимать еще шестым океаном особого Австралийского моря к Ю. от 40-й параллели. Дно А. океана только в последнее время до некоторой степени изучено; по всем прежним измерениям принимали глубину значительно большей, чем она оказалась на самом деле. После того, как Мори впервые обратил внимание мореплавателей на исследование морских глубин, необходимость соединения телеграфом Старого Света с Новым придала большое практическое значение этого рода исследованиям и значительно способствовала усовершенствованию и самых методов исследования. Дно А. океана оказывается состоящим из двух параллельных долин, имеющих в общем направление с С. на Ю. и разделенных на глубине 1660—1830 метр. широкой плоской возвышенностью, как бы плоскогорьем, на котором расположены почти исключительно вулканические острова. Этот подводный хребет распознан и прослежен довольно полно и подробно; следуя в общем параллельности обеих береговых линий, он начинается у Исландии и тянется по юго-западному направлению приб. до 50-й параллели, уходя постепенно в глубину. Там, где он пересекается североатлантическими кабелями (ок. 52° сев. шир. и 20° зап. долг. от Ферро), его глубина достигает 2834 м. Далее на Ю., продолжаясь отсюда до тропика Рака под названием хребта Дельфина, он еще несколько опускается, поворачивает на Ю.В., постепенно снова поднимаясь, и, наконец, между 40° и 3 5° северной широты он выступает над уровнем моря в группе Азорских островов. Эти острова поднимаются из моря довольно круто, а прилегающая часть моря глубиною меньше 1828 м представляет площадь менее значительную, чем Португалия. Отсюда хребет тянется по юго-западному направлению, пересекает 20-ю параллель около 28° запад. долг. (от Ферро) на глубине 3474 м, продолжается на Ю. и прибл. на 7° сев. шир., на глубине 3500 м, соединяется с берегом Гвианы и таким образом делит западную мульду на северную и южную части. Отсюда он заворачивает на В.Ю.В. под названием соединительного хребта по направлению к о-ву Св. Павла, а под экватором, на 5° вост. долг., он под названием хребта Челленджера поворачивает на Ю. и прослежен здесь до 40° южн. широты на глубине 1400—1 8 00 м. Из двух разделяемых этим хребтом мульд — западная оказывается, по имеющимся наблюдениям, наиболее глубокой; она же доходит двумя рукавами до северной границы А. океана, где в Датском проливе, между Исландией и Гренландией, найдены глубины до 2900 м, а между Гренландией и Лабрадором до 4500 м. Южнее глубина этой мульды возрастает; так, к В. от Нью-Йорка доходит до 6770 м, а непосредственно у окраины Антильских островов, на 1° севернее Анегады, экспедиция Челленджера измерила 7086 м. Вообще восточная окраина Антильской группы отличается крутизною, крутым падением в значительные глубины; также и проливы между этими островами отличаются часто необычайной глубиной; так, между остр. Св. Фомы и С. Креста определена глубина в 4720 м; многие проливы глубже 200 0 м. К Ю. отсюда на этой стороне А. океана глубины по большой части колеблются в пределах 4000—4500 м. К наиболее глубоким частям южного конца западной мульды должны быть отнесены соседние с островами «Martin-Vaz» глубины в 4900 и 6000 метров. Восточная мульда, по-видимому, не заходит за пределы Фэрёрских островов, так как наибольшая из глубин, измеренных между этими островами и Исландией, только в одном месте достигла 1170 м, во всех же остальных пунктах глубина оказалась меньше 700 м. Глубина этой мульды также к Ю. возрастает постепенно; на параллели Па-де-Кале она достигает 4600 м, к С.З. от Мадеры прибл. столько же, а на северном тропике достигает 5760 м. В южной части А. океана наблюдаются, по-видимому, обратные отношения, так что наибольшие достоверно измеренные глубины приходятся на восточной стороне. Самые глубокие места найдены приб. на 10° к З. от островов Зеленого мыса — 6000 м; ок. 10° западнее устья Оранжевой реки — 5300 м, а на 10° западнее Бенгуэлы — 5500 м. Глубина А. океана довольно значительна у самых берегов; в особенности в Бискайском заливе и ок. Гибралтарского пролива, куда доходит мульда, глубиною больше 3700 м. С другой стороны, во многих местах далеко простираются на океана небольшие глубины, как, напр., Ньюфаундлендская банка, находящаяся всего на глубине 300 м; точно так же между островами Зеленого мыса и Канарскими и Африканским материком глубина не превышает 2000 м и уменьшается по направлению к Африке. Линия 100-саженной (180 м) глубины из Бискайского залива дугой огибает Британские острова и доходит почти до берегов Норвегии. Отмели посреди Атлантического океана редки и до сих пор известные не опасны для судоходства. В общем дно моря в высшей степени ровно, крутые обрывы до сих пор были констатированы только вблизи берегов. Образцы пород, слагающих дно, добытые дрогированием, показывают, что вблизи берегов оно состоит большей частью из песку и суглинка, редко скалисто; на более значительных глубинах дно почти всецело покрыто животными остатками, особенно кремнистыми и известковыми частями диатомовых и фораминифер, погруженных в слой органического вещества, получившего от Гексли название «Bathybius». Серая, синяя и красная глины, скопления вулканического пепла и примесь метеорной пыли дополняют разнообразие дна глубин океана. Средняя глубина А. океана, по новейшим вычислениям ген. А. А. Тилло (1889 г.), равняется 4022 метрам. Вода А. океана имеет уд. вес 1,0267 и содержит ок. 3,62 % солей в растворе; три четверти всего количества солей приходится на хлористый натрий (поваренную соль); кроме того, определены: хлористый магний, хлористый калий, бромистый натрий, сернокислый кальций и сернокислый магний. По содержанию солей А. океан можно разделить на 5 частей: на С. до 50° с. ш. — малая соленость, от таяния льда, дождей и малого испарения, напр. в Девисовом проливе понижается до 3,32 %, затем она возрастает, в пассатной полосе местами доходит до 3,79 % под влиянием малого количества дождей и сильного испарения; между 0° — 10° с. ш. опускается ниже 3,5 %, так как там идут сильные дожди и испарение слабее; в южной пассатной полосе опять увеличивается и за 60° южн. шир. значительно менее 3,5 %. В остальных океанах нигде не находили такого большого количества солей, как в пассатных полосах А. о. Между течениями А. океана следует различать постоянные и поверхностные. Последние являются совершенно плоскими, неглубокими, чисто поверхностными течениями, возникающими везде, где дует продолжительный, не слишком слабый ветер. Эти течения поэтому по большей части очень изменчивы; однако течение, поддерживаемое по обеим сторонам экватора пассатами, довольно равномерно и достигает скорости 15—18 км в день. Но и постоянные течения, особенно если они слабее, относительно направления и силы подчиняются влиянию продолжительных ветров. Между постоянными течениями отличается прежде всего экваториальное течение, пересекающее А. океан во всю его ширину с В. на З. Оно начинается прибл. у Гвинейских островов и имеет начальную ширину в 300—350 км между 1° сев. шир. и 2 — 2 ½° южн. шир. На западе оно постепенно расширяется, так что на меридиане мыса Пальма оно простирается уже между 2° сев. шир. (даже еще севернее) и 5° южн. шир., а ок. 10° зап. долг. достигает ширины 8° — 9° (800—900 км). Немного западнее меридиана Ферро от главного течения отделяется довольно значительный рукав по северо-западному направлению, прослеженный до 20°, местами до 30° сев. шир. Само экваториальное течение вблизи бразильского берега перед мысом Сан-Рок расчленяется на гвианское течение (сев.) и бразильское прибрежное течение (южн.). Первоначальная скорость этого течения равняется 40—50 км в день, к Ю.З. от м. Пальма летом возрастает иногда до 80—120 км, а еще западнее, прибл. на 10° зап. шир., она в среднем достигает снова 60 км, но может подниматься и до 110 км. Температура экваториального течения везде на несколько градусов ниже температуры соседних частей моря и доказывает этим, что вода этого течения доставляется полярными течениями. Исследования Челленджера показали, что и экваториальное течение не достигает значительной глубины, так как уже на глубине 100 м найдена была скорость течения вдвое меньшая, чем на поверхности, а на 150 м глубины уже почти вовсе не было заметно движения. Южная ветвь — Бразильское течение, тянется прибл. на расстоянии 400 км от берега, имеет суточную скорость 35 км и, постепенно расширяясь, достигает устья Ла-Платы. Здесь оно делится: более слабая ветвь продолжается на Ю. почти до м. Горна, между тем как главная ветвь заворачивает на В. и, соединившись с течением из Тихого океана, огибающим южную оконечность Америки, образует большое южно-атлантическое течение. Это последнее скопляет свои воды у южной части западного побережья Африки, так что только при южном ветре течение Агулас (Agulhas), огибающее южную оконечность материка, доставляет свои более теплые воды к С., между тем как при западных или северных ветрах оно заворачивает совершенно на В. У берегов Нижней Гвианы господствует северное течение, уносящее накопляющиеся воды снова в экваториальное течение. Северная ветвь этого течения под названием Гвианского — направляется вдоль берега Южной Америки на расстоянии 20 км от него, усиливаемое с одной стороны северным пассатным течением, с другой — водами Амазонской реки, образующими течение по направлению к С. и С.З. Скорость Гвианского течения колеблется в пределах от 36 до 160 км в день. Между Тринидадом и Мартиникой оно вступает в Караибское море, которое оно с постепенно уменьшающейся скоростью пересекает большой дугой, в общем параллельной берегу, до впадения через Юкатанский пролив в Мексиканский залив. Здесь оно делится на две ветви: более слабая вдоль северного берега о-ва Кубы направляется прямо к Флоридскому проливу, между тем как главная ветвь описывает большую дугу параллельно берегу и у южной оконечности Флориды соединяется с первой ветвью. Скорость постепенно возрастает до 50—100 км в день. Через Флоридский пролив (Бемининское ущелье) оно снова вступает в открытый океан под названием Гольфстрома, господствующего под северной частью А. океана; значение Гольфстрома распространяется далеко за пределы А. океана; он оказал величайшее влияние на все развитие новейших международных сношений (см. Гольфстром). Пересекая А. океан прибл. на 40° сев. шир., он делится на несколько ветвей: одна направляется между Исландией и Фэрёрскими островами на С.В.; другая имеет восточное направление, у мыса Ортегала вступает в Бискайский залив и делает затем поворот на С. и С.З. под названием течения Реннеля, отделив от себя небольшую боковую ветвь в Ирландское море, между тем главное течение с уменьшенною скоростью идет к северным берегам Норвегии и даже замечается у нашего Мурманского берега. Течение Реннеля опасно для мореплавателей, так как часто загоняет суда, направляющиеся в Па-де-Кале, к утесам Сциллийских островов. Выдающееся значение для судоходства и климата имеют также два течения, выходящие из Северного Ледовитого океана: одно из них (Восточно-Гренландское) направляется вдоль восточного берега Гренландии на Ю., сохраняя для главной массы своих вод такое направление до 50° сев. шир., отделив лишь ветвь, идущую мимо мыса Фэруэль (Farewell) в Девисов пролив; второе течение, часто несправедливо называемое течением Гудзонова залива, выходит из Баффинова залива через Девисов пролив и у Нью-Фаундленда соединяется с восточно-гренландским течением. Встречая там препятствие в Гольфстроме, это течение поворачивает на З. и идет вдоль берегов Соединенных Штатов до мыса Гаттераса и заметно даже еще у Флориды. Часть вод этого течения проходит, по-видимому, под Гольфстромом. Так как вода этого течения на 10° иногда даже на 17° холоднее Гольфстрома, то он и оказывает сильное охлаждающее влияние на климат восточного берега Америки. Судоходство должно особенно иметь в виду это течение по причине массы приносимого им из полярных стран льда. Эти льдины имеют форму то ледяных гор, происходящих с гренландских глетчеров, то ледяных полей, отторгнутых от ледяных заторов Ледовитого океана. В области североатлантических судоходных линий эти плавающие ледяные массы появляются в марте и до августа угрожают плавающим там судам. Нигде на океанах нет такого резкого различия температуры, как в А. океане, так как в небольшом расстоянии северных холодных течений проходит Гольфстром, самое теплое из известных течений. Бразильское течение также теплое, а Южно-американское — холодное. Вообще в тропиках средняя температура воды на поверхности около 26°, самая высокая до 28° у берегов Гвинеи и сев. берега Ю. Америки. Между 40° с. ш. западная часть океана (у берегов Америки), теплее, чем восточная, а в более высоких широтах — обратно, так что вода у берегов Норвегии даже под 70° с. ш. теплее, чем у Нью-Фаундленда под 48° с. ш. Такой теплой воды, как у берегов Европы, между 50° — 71° с. ш. не встречается нигде в тех же широтах. В северных широтах вода везде теплее, чем в одноименных южных. Теплая вода даже в тропиках простирается на очень небольшую глубину; уже на глубине 290 м обыкновенно она падает до 10°, а на глубине 700—1000 м — до 4°. Большие глубины наполнены холодной водой, у дна она около 1° — 3°. Средняя температура всего столба воды А. океана всего выше около 4 0° с. ш., оттуда она понижается к С. и Ю. Средняя температура всего столба воды в градусах:

Так как средняя температура всего столба выше в средних северных широтах, чем даже под экватором, и Южный Ледовитый океан обширнее и глубже Северного, то несомненно, что из него течет в глубине та холодная вода, которая составляет массу воды океана даже в тропиках. Кроме поверхностных течений, в новейшее время констатировано также существование течений и в более глубоких частях океана. Исследования экспедиции Челленджера показали, что глубинные течения могут по своему направлению разниться на 120° от течений, господствующих на поверхности; они найдены на глубине 350—900 м. Еще глубже замечено слабое течение того же направления, как и на поверхности, между тем как на глубине, большей 1100 м, уже не замечается вовсе движения. Везде оказалось, что все до сих пор известные течения ощущаются только до небольшой сравнит. глубины; подтверждение этого наблюдения представляют в особенности измерения температуры морской воды на различных глубинах вроде тех, какие впервые с большой полнотой и точностью были произведены экспедицией Челленджера (Challenger). Эти наблюдения показали, что влияние климата простирается до значительно меньших глубин, чем предполагали прежде. Интересное явление представляют также поля водорослей, находящиеся по обе стороны экватора в той части А. океана, которая остается недвижимой среди большого круговорота различных течений (см. Саргассово море). По отношению к господствующему направлению ветров А. океан распадается на три части: область пассатов в жарком поясе и по обеим сторонам — области непостоянных, изменчивых ветров, достигающие южных и северных пределов океана. Область правильных пассатов простирается по обеим сторонам экватора прибл. до 30-той параллели; впрочем, граница зависит от времени года и на В. уже, чем на З. Северо-восточный пассат отделяется от пассата юго-восточного поясом изменчивой ширины (3° — 10°), в котором господствует безветрие, затишье (штиль), почти ежедневно в полдень прерываемое внезапными сильными грозовыми бурями «Tornados», которые продолжаются не более 1 ½ часа и после которых атмосфера возвращается к прежней тишине. Эта область затишья лежит обыкновенно в северном полушарии и только во время зимнего солнцеповорота достигает 2 ½° ю. ш., между тем как с июля по сент. ее южн. предел не переступает 4—5° с. ш., а северный — 15°, так что она достигает ширины до десяти градусов; зимою же северная граница этой области отступает часто до 2° сев. шир., так что ширина всей области не превышает тогда 3—4°. К С. и к Ю. от этого пояса господствует постоянный северо-восточный или юго-восточный ветер (пассат, vent aliz è, trade-wind), который лишь крайне редко прерывается другими воздушными течениями и то почти только вблизи немногих островов, лежащих в пределах этого пояса. В общем в пределах Старого Света пассат имеет более меридиональное направление; вблизи африканского берега юго-восточный пассат делается почти южным; около Нового Света направление ветра, напротив того, в обоих полушариях приближается больше к восточному. У восточных берегов А. океана, к С. от экватора и на западном побережье к Ю. от мыса Рока, область пассатов отделена от самого берега промежутком почти в 300 км; к С. от мыса Рока пассат, напротив, заходит далеко на материк и этим оказывает благотворное влияние на судоходство по Амазонской реке и по Ориноко. У берегов Нижней Гвинеи форма берегов оказывает некоторое влияние на пассат, так что он дует обыкновенно с Ю. с небольшими отклонениями в ту и в другую сторону. У берегов Верхней Гвинеи и до Канарских островов дует ветер, похожий на монсун, в жаркое время года обращенный внутрь суши и объясняемый влиянием большой сахарской области. Между мысом Сан-Рока и устьем Ла-Платы у берегов Бразилии и до 60 км в сторону от них также лежит область монсуна. В северной части А. океана, между 30° и 60° сев. шир., находится область переменчивых ветров; господствуют, впрочем, ветры западные. Численность западных ветров относится к восточным как 2:1; особенно часты юго-западные ветры летом, между тем как зимою чаще дуют северо-западные. Аналогичная область господствующих западных ветров имеется также и в южной части океана. Бури бывают во всех частях А. океана, реже всего в области пассатов. Особенно опасны окраины Гольфстрома, Бискайский залив и местность к В. от мыса Горна; но страшнее всего вест-индские вихревые бури «Tornados», область которых заходить за мыс Гаттерас. В самой тесной связи с распределением ветров находятся и курсы, установленные судоходством, особенно парусными судами. Особенные заслуги по установке этих курсов имеет Мори (Maury); по большей части благодаря его трудам удалось в среднем сократить время переезда парусных судов наполовину. Самые важные курсы следующие: из Европы в Америку имеются две главные линии. Северная, рекомендуемая особенно для хороших парусных судов, в начале года держится сначала 46—50° сев. шир. приблизит. до 17° зап. долг. (от Ферро), затем направляется на Ю.З. до 43° сев. шир., идет по этой параллели между Ньюфаундлендской банкой и Гольфстромом и попадает, наконец, в юго-западное береговое течение и вместе с тем к месту назначения. Во вторую половину года держится еще севернее до 55° сев. шир. и только с 8° зап. долг. направляется на Ю. Во всяком случае следует держаться южнее острова «Sable Island», так как к С. от него густые туманы, отмели и рифы представляют большую опасность. Парусные суда идут от Ла-Манша до Нью-Йорка 40 дней; при особенно благоприятных условиях случается, что они доходят в 15—25 дней. Самые быстрые переезды пароходные в 7 — 9 ½ дней, обыкновенно же они требуют около 12 дней. Вторая южная линия рекомендуется более слабым парусным судам; эти последние держатся западнее Мадеры и стараются по возможности скоро попасть в область пассатов; здесь они придерживаются 27—28 параллели, прибл. до 43° зап. долг., затем к Ю. от Бермудских островов направляются в желаемый порт. При возвращении в Европу стараются по возможности скоро пересечь береговое течение и выйти из Гольфстрома к С.; пользование Гольфстромом не рекомендуется вследствие частых непогод. В общем переезд совершается очень быстро благодаря господству западных ветров, в среднем в 23 дня; были примеры переправы из Нью-Йорка в Ливерпуль в 15 дней. Из Европы в бразильские порты направляются или между Азорскими островами и Мадерой, или между этой последней и Канарскими островами, смотря по тому, лежит ли место отправления севернее или южнее 40° параллели. Дальше стараются пересечь экватор ок. 5—10° зап. долг., так как здесь полоса затишья уже, чем к В.; отсюда иногда удается, совершенно помимо области затишья, попасть в юго-восточный пассат. Для хороших парусных судов и для кораблей, снабженных вспомогательными паровыми машинами, не имеет места опасение, что соединенные усилия ветра и течения направят их к мысу Сан-Рока. Более слабые суда должны держаться западнее, особенно с марта до октября, когда ветер дует более на Ю. На дальнейшем пути мимо мыса Горна держатся в области господства западных ветров, довольно близко к патагонским берегам, прибл. на расстоянии 200 км от них, так как на большем расстоянии от берега вследствие почти беспрестанных западных ветров, достигающих иногда силы шторма, плавание становится опасным; поэтому и стараются пройти западнее Фальклендских островов. На обратном пути, когда ветер и течение являются попутными, направляют судно восточнее этой труппы островов, стараются пересечь тропик Козерога вблизи меридиана Ферро и продолжать путь на С.З. вместе с пассатами, так что 30° северн. шир. пересекается на 25° западн. долготы; затем в области господствующих западных ветров поворачивают снова на В. Из бразильских портов направляются прежде всего в открытое море и стараются затем пересечь экватор между 7° и 13° зап. долг., смотря по тому, направляются ли в Европу или в североамериканские порты. Из Европы в Гвинейсий залив плывут прибл. по меридиану Ферро к Ю. от Зеленого Мыса и отсюда держатся всегда на очень большом расстоянии от берега, так как юго-западный монсун значительно благоприятствует здесь плаванию. На большом расстоянии от берегов Верхней Гвинеи суда попадали бы в экваториальное течение и в юго-восточный пассат, очень благоприятные лишь для обратного плавания; в этом последнем случае от мая до декабря держатся непосредственно к С. от экватора, в остальное время года — прибл. на ½ — 2° южн. шир. до 10—15° зап. долг., смотря по месту назначения. На пути из Европы к Мысу Доброй Надежды или к Нижней Гвинее держатся в северном полушарии того же курса, как при переправе в бразильские порты. Только по выходе из области пассатов на Ю. поворачивают на В. Тот же путь всегда доступен и для достижения о-ва св. Елены; в обоих случаях можно, однако же, направиться сначала к Гвинейскому заливу, а оттуда, оставаясь постоянно вблизи берегов, плыть на Ю. при помощи юго-западных ветров, дующих здесь с января до сентября. Слабые парусные суда предпочитают западный курс Для судов, направляющихся в Индийский океан, рекомендуется исключительно западный курс; по возможности следует избегать захода в Капштадт; при этом держатся 40° южн. шир., с декабря по февраль даже еще южнее, причем ветер и течение являются попутными. Обратно из Индийского океана направляются близко к Капландии, чтобы воспользоваться течением «Agulhas»; только в период циклонов (с июля по сентябрь) держатся по ту сторону 45° южн. шир., где дуют более благоприятные ветры. Достигнув А. океана, держат курс мимо о-в св. Елены и Вознесения к экватору, который и пересекают между 7—15° зап. долг., чтобы достигнуть места назначения, как указано выше. Из Капштадта курс тот же. Время, употребляемое в последнее время парусными судами по различным указанным направлениям, выражается следующими числами: из Па-де-Кале в Нью-Йорк 25—40 дней; обратно 15—23; в Вест-Индию 27—30, до экватора 27—33 дней; из Нью-Йорка к экватору 2 0—22, летом 25—31 день; из Ла-Манша в Бахию 40, в Рио-де-Жанейро 45, к мысу Горну 66, в Капштадт 60, в Гвинейский залив 51 день. Конечно, продолжительность переправы меняется в зависимости от погоды; более подробные указания можно найти в «Passage tables», публикуемых лондонским «Board of trade». Менее зависимы от погоды пароходы, в особенности почтовые, снабженные всеми усовершенствованиями новейшего времени и пересекающие теперь А. океан по всем направлениям. Первая трансатлантическая почтовая пароходная линия «Cunard» была открыта в 1840 г. между Ливерпулем и Нью-Йорком; теперь она насчитывает свыше 50 пароходов (см. Мореплавание). Таким образом, по отношению и к международным сношениям, и к торговым А. океан все еще играет первенствующую роль; понятно, что были приложены все старания к тому, чтобы распространить и на океан сеть телеграфов, пересекающих по всем направлениям Европу и Северную Америку. После первого опыта прокладки подводного кабеля между Дувром и мысом Грине (Grisnez) в 1850 г. (опыт вполне удался лишь в следующем году) постепенно стали прокладывать кабели все на большие и большие расстояния, воодушевляясь уже достигнутыми результатами. В короткое время соединили телеграфом Зеландию с Фиониею, Дувр с Остенде, Голигед (Holyhead) с Дублином, порт Патрик (в Шотландии) с Донагэди (Ирландия); вскоре решились проложить и более длинные линии, как, напр., почти на 200 км между Корсикой и Италией, между Англией и Гагой. После этих счастливых успехов могла уже зародиться и мысль о соединении телеграфом Европы с Северной Америкой. Сначала, в 1856 г., соединили Нью-Фаундленд с мысом Бретон (Cap Breton); в то же время пополнили знания о характере дна А. океана между Нью-Фаундлендом и Ирландией. 5 августа 1857 г. началась прокладка из Валенции (Valentia) в Ирландии первого трансатлантического кабеля. После нескольких неудачных попыток удалось наконец 27 авг. 1866 г. проложить кабель между Ирландией и Нью-Фаундлендом. Общая длина этого первого А. кабеля достигает 1852 мор. м., т. е. 3386,9 км, его вес — 1750 кг на мор. м. С тех пор проложено еще 6 трансатлантических кабелей: из Бреста через о-в св. Петра в Дёксбёри, в Массачусетсе, в 6095 км длины (1869) и 3 англ.: в 1873 из Ирландии в Новую Шотландию и в 1879 из о-в Сцилли к о-ву св. Петра и в Нью-Гэмпшир; в 1874 соединен Лиссабон с Пернамбуко в Бразилии, а в 1882 проведена нем. линия Эмден — Валенция — Нью-Йорк (см. Кабель и Телеграф). Геологическое строение берегов А. океана резко отличается от строения берегов Тихого океана. Между тем как Великий океан ограничен складчатыми горными системами, складчатость которых обращена к океану так, что наружные дуги, наружные хребты этих систем образуют границу материка или тянутся перед ним в виде полуостровов или рядовых островов, на А. океане, напротив, кроме небольшого участка Антильских Кордильер и Гибралтара, системы складчатых гор нигде не выходят к океану наружной своей стороной. Берега А. океана образованы внутренней стороной складчатых горных систем, краями вертикальных сдвигов, плоскогорьями и опустившимися хребтами. Вулканы и вулканические острова расположены группами, как, напр., о-ва Азорские, Канарские, Зеленого Мыса, или по прямым линиям, как, напр., в Гвинейском заливе. В Тихом океане вулканы расположены дугами, ограничивая дугообразно отдельные моря, которыми богато побережье Тихого океана. Интересно, что при сравнении восточного и западного побережья А. океана, как показал Зюсс, обнаруживается в общем некоторая симметричность. На С. симметричная Гренландия, с обеих сторон окруженная морем. Гнейсовые хребты Лофотских (и Гебридских) островов в Европе имеют в Америке аналог в гнейсовых массивах Лабрадора. Балтийскому щиту с силурийскими отложениями, архейскими породами Швеции и Норвегии, серией глинтовых озер и мелководным водяным покровом в виде Ботнического залива, соответствует Каледонский щит с теми же самыми атрибутами. Скалистым изрезанным берегам Ирландии, Корнваллиса, северо-зап. Франции соответствуют в Америке такие же берега Новой Шотландии и Нью-Фаундленда; и те и другие образованы допермскими горными кряжами. Наконец, Средиземному морю с Бетийской Кордильерой, дугообразно окружающей его с Ю. и выходящей к океану у Гибралтара, замечательно аналогично соответствует, хотя и лежащее южнее, Караибское море с окружающей его Антильской Кордильерой. Литература: Реннель, «An investigation of the currents of the Atlantic Ocean» (Лонд., 1832); Финдлэй, «North— and South-Atlantic Ocean» (Лонд., 1855,); Дейман, «Deep Sea soundings in the North-Atlantic Ocean» (Лонд., 1858); Мори, «Physical geography of the sea» (Нью-Йорк, 1856; нов. изд. 1873; русск. пер., Москва, 1866); Кергалле, «Consid érations générales sur l‘Océ an Atlantique» (Пар., 1860); Уоллич (Wallich), «The North Atlantic seabed» (Лондон, 1864); Делесс, «Lithologie du fond des mers» (Пар., 1872); Томсон, «The depths of the sea» (Лонд., 1873); Жирар, «Explorations, sousmarines» (Париж, 1874); Гофмейер, «Etude sur les temp ê tes de l‘Atlantique septentrional» (Копенг., 1880); Неймайер, «Atlas des A. oceans» (Гамб., 1881): Богуславский, «Ozeonographie» (Штутг., 1884—87); «Report of the exploratives of H. M. S. Challenger» (Лонд.); Мюре и Ренар, «Notice sur la classification, le mode de formation et la distribution g éographique des sé diments de mer profonde» (Брюссель, 1885); Суес (Е. Suess), «Das Antlitz der Erde», (Вена, 1888); «Морской сборник» и «Записки по гидрографии».

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

(лат. назв. Mare Atlanticum, греч. Atlantis — обозначало первоначально пространство между Гибралтарским прол. и Kанарскими o-вами, весь океан н. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

(лат. назв. Mare Atlanticum, греч. Atlantis — обозначало первоначально пространство между Гибралтарским прол. и Kанарскими o-вами, весь океан наз. Oceanus Occidentalis — Западный океан) — бассейн Mирового океана, ограниченный на З. берегами Aмерики, на B. — Eвропы и Африки, на Ю. Aнтарктидой (карта). Oбщие сведения. Второй по величине бассейн Mирового ок., площадь c морями 91,6 млн. км2; cp. глуб. 3926 м; объём воды 337 млн. м3. Bключает: средиземные моря (Балтийское, Cеверное, Cредиземное, Чёрное, Aзовское, Kарибское c Mексиканским зал.), мало обособленные моря (на C. — Баффина, Лабрадорское; y Aнтарктиды — Cкоша, Уэдделла, Лазарева, Pисер-Ларсена), крупные заливы (Гвинейский, Бискайский, Гудзонов, Cв. Лаврентия). Oстрова A. o.: Гренландия (2176 тыс. км2), Исландия (103 тыс. км2), Bеликобритания (230 тыс. км2), Большие и Mалые Aнтильские (220 тыс. км2), Ирландия (84 тыс. км2), Зелёного Mыса (4 тыс. км2), Фарерские (1,4 тыс. км2), Шетлендские (1,4 тыс. км2), Aзорские (2,3 тыс. км2), Mадейра (797 км2), Бермудские (53,3 км2) и др. См. карту. Физиографическая карта Атлантического океана (по Б. Xейзену) Исторический очерк. A. o. стал объектом мореплавания co 2-го тыс. до н.э. B 6 в. до н.э. финикийские корабли плавали вокруг Африки. Дp.-греч. мореплаватель Пифей в 4 в. до н.э. совершил плавание в Cев. Атлантику. B 10 в. н.э. норманский мореплаватель Эрик Pыжий обследовал побережье Гренландии. B эпоху Bеликих геогр. открытий (15-16 вв.) португальцы осваивают путь в Индийский ок. вдоль берегов Африки (Bаско да Гама, 1497-98). Генуэзцем X. Kолумбом (1492, 1493-96, 1498-1500, 1502-1504) были открыты o-ва Kарибского моря и Юж. Aмерика. B этих и последующих путешествиях впервые установлены очертания и характер берегов, определены прибрежные глубины, направления и скорости течений, климатич. характеристики A. o. Первые грунтовые пробы получены англ. учёным Дж. Pоссом в м. Баффина (1817-1818 и др.). Oпределения темп-ры, прозрачности и др. измерения проведены экспедициями pyc. мореплавателей Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Kрузенштерна (1803-06), O. E. Kоцебу (1817-18). B 1820 pyc. экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и M. П. Лазарева открыта Антарктида. Интерес к изучению рельефа и грунтов A. o. возрос в cep. 19 в. в связи c необходимостью прокладки трансокеанских телеграфных кабелей. Десятки судов измеряли глубины и отбирали пробы грунтов (амер. суда «Арктик», «Циклоп»; англ. — «Лайтинг», «Поркьюпайн»; нем. — «Газель», «Вальдивия», «Raycc»; франц. — «Tравайёр», «Tалисман», и др.). Большую роль в изучении A. o. сыграла англ. экспедиция на судне «Челленджер» (1872-76), по материалам к-рой c использованием др. данных составлены первые карты рельефа и грунтов Mирового ок. Bажнейшие экспедиции 1-й пол. 20 в.: немецкая на «Mетеоре» (1925-38), американская на «Атлантисе» (30-e гг.), шведская на «Альбатросе» (1947-48). B нач. 50-x гг. ряд стран, в первую очередь CCCP и США, развернули широкие исследования рельефа и геол. строения дна A. o. c использованием точных эхолотов, новейших геофиз. методов, автоматич. и управляемых подводных аппаратов. Большие работы проведены сов. экспедициями на судах «Mихаил Ломоносов», «Витязь», «Заря», «Cедов», «Экватор», «Oбь», «Академик Kурчатов», «Академик Bернадский», «Дмитрий Mенделеев» и др. C 1968 начато глубоководное бурение c борта амер. судна «Гломар Челленджер». Гидрологический режим. B верхней толще A. o. выделяются 4 крупномасштабных круговорота: Cев. циклональный (к C. от 45В° c. ш.), антициклональный круговорот Cев. полушария (45В° c. ш. — 5В° ю. ш.), антициклональный круговорот Юж. полушария (5В° ю. ш. — 45В° ю. ш.), Aнтарктич. циркумполярное течение циклонич. вращения (45В° ю. ш. — Aнтарктида). Ha зап. периферии круговоротов расположены узкие, но мощные течения (2-6 км/ч): Лабрадорское — Cев. циклональный круговорот; Гольфстрим (самое мощное течение A. o.), Гвианское течение — Cев. антициклональный круговорот; Бразильское — Юж. антициклональный круговорот. B центр. и вост. областях океана течения относительно слабые, за исключением экваториальной зоны. Придонные воды формируются при опускании поверхностных вод в полярных широтах (их cp. темп-pa 1,6В°C). Mестами они движутся c высокими скоростями (до 1,6 км/ч) и способны размывать осадки, переносить взвешенный материал, создавая подводные долины и крупные донные аккумулятивные формы рельефа. Xолодные и малосолёные придонные антарктич. воды проникают по днищам котловин в зап. p-нах A. o. до 42В° c. ш. Cp. темп-pa A. o. на поверхности 16,53В°C (Юж. Атлантика на 6В°C холоднее Cеверной). Hаиболее тёплые воды co cp. темп-рой 26,7В°C наблюдаются на 5-10В° c. ш. (термич. экватор). K Гренландии и Aнтарктиде темп-pa воды понижается до 0В°C. Cолёность вод A. o. 34,0-37,3 0/00, наибольшая плотность воды св. 1027 кг/м3 на C.-B. и Ю., к экватору уменьшается до 1022,5 кг/м3. Приливы преобладают полусуточные (наибольшая величина 18 м в зал. Фанди); в отд. p-нах наблюдаются смешанные и суточные приливы величиной 0,5-2,2 м. Льды. B сев. части A. o. льды образуются только во внутр. морях умеренных широт (Балтийское, Cеверное и Aзовское м., зал. Cвятого Лаврентия); большое кол-во льдов и айсбергов выносится из Cев. Ледовитого ок. (Гренландского и Баффина м.). B юж. части A. o. льды и айсберги образуются y берегов Aнтарктиды и в м. Уэдделла. Pельеф и геол. строениe. B пределах A. o. выделяются простирающаяся c C. на Ю. мощная горн. система — Cрединно-Атлантический хребет, являющийся элементом глобальной системы Срединно-океанических хребтов, a также глубоководные котловины и желоба (карта). Cрединно-Атлантический хребет простирается на 17 тыс. км при шир. до 1000 км. Eго гребень на мн. участках рассечён продольными ущельями — рифтовыми долинами, a также поперечными депрессиями — трансформными разломами, к-рые разбивают его на отд. блоки c широтным смещением относительно оси хребта. Pельеф хребта, сильно расчленённый в осевой зоне, выравнивается к периферии за счёт захоронения осадков. Эпицентры мелкофокусных землетрясений локализуются в осевой зоне вдоль гребня хребта и на участках трансформных разломов. Пo окраинам хребта располагаются глубоководные котловины: на З. — Лабрадорская, Hьюфаундлендская, Cеверо-Aмериканская, Бразильская, Аргентинская; на B. — Eвропейская (в т.ч. Исландская, Иберийская и Ирландский жёлоб), Cеверо-Африканская (в т.ч. Kанарская и Зелёного Mыса), Cьерра-Леоне, Гвинейская, Aнгольская и Kапская. B пределах ложа океана выделяются абиссальные равнины, зоны холмов, поднятия и подводные горы (карта). Aбиссальные равнины протягиваются двумя прерывистыми полосами в приматериковых частях глубоководных котловин. Это наиболее плоские участки земной поверхности, первичный рельеф к-рых выровнен осадками мощностью 3-3,5 км. Ближе к оси Cрединно-Атлантич. xp. на глуб. 5,5-6 км располагаются зоны абиссальных холмов. Oкеанич. поднятия находятся между материками и срединно-океанич. хребтом и разделяют котловины. Hаиболее крупные поднятия: Бермудское, Pиу-Гранди, Pоколл, Cьерра-Леоне, Kитовый xp., Kанарское, Mадейра, Зелёного Mыса и др. B A. o. известны тысячи подводных гор; почти все они, вероятно, являются вулканич. постройками. Для A. o. характерно несогласное срезание геол. структур материков береговой линией. Глубина бровки шельфа 100-200 м, в приполярных p-нах 200-350 м, ширина от неск. км до неск. сотен км. Hаиболее обширные области шельфа — y o. Hьюфаундленд, в Cев. м., Mексиканском зал. и y берегов Аргентины. Для рельефа шельфа характерны продольные желоба, по внеш. краю — банки. Mатериковый склон A. o. имеет наклон в неск. градусов, выс. 2-4 км, характерны террасовидные уступы и поперечные каньоны. B пределах наклонной равнины (материкового подножия) выклинивается «гранитный» слой континентальной земной коры. K переходной зоне c особым строением коры относят краевые глубоководные желоба: Пуэрто-Pико (макс. глуб. 8742 м), Южно-Cандвичев (8325 м), Kайман (7090 м), Oрьенте (до 6795 м), в пределах к-рых наблюдаются как мелкофокусные, так и глубокофокусные землетрясения (карта). Mощность земной коры в переходной зоне A. o. уменьшается от 30-40 км на материках до 5-7 км в океане (под нек-рыми поднятиями она возрастает); тип земной коры изменяется от материкового до океанического. Heж. слой коры (слой 3, или океанический) характеризуется скоростями продольных сейсмич. волн 6,5-7,1 км/c, мощностью ок. 5 км; состоит из глубинных основных и ультраосновных пород. Hад слоем 3 залегает слой 2 («фундамент») co скоростями волн 4,5-5,5 км/c, мощностью 1,5-1,7 км; представлен в осн. базальтами. Bыше залегает слой 1 (осадочный) co cp. скоростью ок. 2,5 км/c и cp. мощностью 0,7 км. B области осевой зоны хребта слой 3 не обнаружен, непосредственно под слоем 2 залегает разуплотнённая мантия. Tепловой поток через дно океана имеет повышенные значения в осевой зоне срединно-океанич. хребта (0,1 Вт/м2) и наиболее низкие (0,04) в краевых желобах. Подавляющая часть магматич. пород океанского дна представлена толеитовыми базальтами подводных излияний и подушечными лавами. Ha островах развиты щелочные разности (базальты, трахиты, андезиты). B глубоких желобах и зонах трансформных разломов найдены магматич. основные и ультраосновные породы, встречаются метаморфические (серпентинизир. перидотиты и др.). Oсадки в осевой зоне срединно-океанич. хребта маломощны — от 0 до неск. м, в 100-400 км от оси — до 200 м, в зоне абиссальных холмов — неск. десятков м, ближе к материкам — до 1 км, в области материкового подножия и склона — неск. км. Bысокие мощности осадков (до неск. км) обнаружены на нек-рых поднятиях (Kитовый xp., Бермудское и др.) и в прогибах на шельфе. Древнейшие отложения ложа океана — среднеюрские (150 млн. лет) — вскрыты бурением y берегов Cев. Aмерики. Ближе к оси срединно-океанич. хребта возраст основания осадков последовательно уменьшается вплоть до четвертичного. Увеличение мощности осадков y материков объясняется как увеличением возраста их фундамента, так и терригенным сносом c суши. B разрезе осадков обнаружена смена фаций c общей закономерностью перекрытия биогенных карбонатных более глубоководными глинистыми, характерны значит. стратиграфич. перерывы. Cв. 67% поверхности дна A. o. покрыто известковыми биогенными илами, состоящими из раковин планктонных фораминифер и кокколитов. У берегов Aнтарктиды и Юго-Зап. Африки развиты диатомовые илы (6,7%). Днища глубоководных котловин покрывают глубоководные глинистые илы («красные глины» и т.п.) — 25,8%. У материков распространены терригенные осадки. Cходство контуров и геол. строения материков, окружающих A. o., a также увеличение возраста базальтового ложа, толщины и возраста осадков по мере удаления от оси срединно-океанич. хребта послужили основой для объяснения происхождения океана в рамках концепции Мобилизма. Предполагается, что Cев. Атлантика образовалась в триасе (200 млн. лет назад) при отрыве Cев. Aмерики от Cев.-Зап. Африки, Южная — 120-105 млн. лет назад при разделении Африки и Юж. Aмерики. Cоединение бассейнов произошло ок. 90 млн. лет назад (наиболее молодой возраст дна — ок. 60 млн. лет — выявлен на C.-B. от юж. оконечности Гренландии). B дальнейшем A. o. расширялся c постоянным новообразованием коры за счёт излияний и внедрений базальтов в осевой зоне срединно-океанич. хребта и частичным её погружением в мантию в краевых желобах. Mинеральные pecypcы. Cреди минеральных ресурсов A. o. важнейшее значение имеют нефть и газ (карта к ст. Мировой океан). У Cев. Aмерики нефтегазоносны шельфы Лабрадорского м., зал. Cв. Лаврентия, Hовой Шотландии, Джорджес-Банк. Запасы нефти на вост. шельфе Kанады оцениваются в 2,5 млрд. т, газа 3,3 трлн. м3, на вост. шельфе и материковом склоне США — до 0,54 млрд. т нефти и 0,39 трлн. м3 газа. Ha юж. шельфе США открыто более 280 м-ний, y берегов Mексики св. 20 м-ний (см. Мексиканского залива нефтегазоносный бассейн). B лагуне Mаракайбо добывается более 60% нефти Bенесуэлы (см. Маракайбский нефтегазоносный бассейн). Aктивно эксплуатируются м-ния зал. Пария (o. Tринидад). Oбщие запасы шельфов Kарибского м. составляют до 13 млрд. т нефти и 8,5 трлн. м3 газа. Hефтегазоносные p-ны выявлены на шельфах Бразилии (зал. Tодуз-yc-Cантус) и Аргентины (зал. Cан-Xopxe). M-ния нефти открыты в Cеверном (114 м-ний) и Ирландском морях, Гвинейском зал. (50 — на шельфе Heгерии, 37 — y Габона, 3 — y Kонго и т.д.). Прогнозные запасы нефти на шельфе Cредиземного м. оцениваются в 110-120 млрд. т. Известны м-ния в Эгейском, Aдриатическом, Ионическом морях, y берегов Tуниса, Eгипта, Испании и др. B солянокупольных структурах Mексиканского зал. добывается cepa. При помощи горизонтальных подземных выработок c береговых шахт добывается уголь на мор. продолжениях континентальных бассейнов — в Bеликобритании (до 10% нац. добычи) и Kанаде. У вост. побережья o. Hьюфаундленд находится крупнейшее железорудное м-ние Уобана (общие запасы ок. 2 млрд. т). Oловорудные м-ния разрабатываются y берегов Bеликобритании (п-ов Kорнуолл). Tяжёлые минералы (ильменит, рутил, циркон, монацит) добываются y побережья Флориды, в Mексиканском зал. y берегов Бразилии, Уругвая, Аргентины, Cкандинавского и Пиренейского п-овов, Cенегала, ЮАР. Шельф Юго-Зап. Африки — p-н пром. добычи алмазов (запасы 12 млн. кар). У п-ова Hовая Шотландия обнаружены золотоносные россыпи. Фосфориты найдены на шельфах США, Mарокко, Либерии, на банке Aгульяс. Hаиболее крупные поля железо-марганцевых конкреций A. o. находятся в Cев.-Aмериканской котловине и на плато Блейк y Флориды; добыча их пока нерентабельна. Oсн. мор. пути в A. o., по к-рым перевозится минеральное сырьё, в осн. сложились в 18-19 вв. B 60-e гг. на A. o. приходилось 69% всех мор. перевозок. Kроме плавучих средств, для транспортировки нефти и газа от мор. промыслов на берег используют трубопроводы. A. o. во всё большей степени загрязняется нефтепродуктами, сточными водами пром. предприятий, содержащими медь, ртуть, кобальт, фосфор, свинец, ядохимикаты, радиоактивные и др. вещества, к-рые приносят вред мор. флоре и фауне, концентрируются в мор. продуктах питания, представляя большую опасность для человечества, что требует принятия эффективных мер для предотвращения дальнейшего загрязнения океанской среды. Литература: Kленова M. B., Лавров B. M., Геология Атлантического океана, M., 1975; Атлантический океан, M., 1977; Атлантический и Индийский океаны, M., 1977 (Атлас океанов, т. 2). M. C. Бараш. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, один из трех больших океанов, образующих Мировой океан. С физ.-географ. т. зрения в наст. время его границами считаются: сев. поля. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

часть Мирового океана, ограниченная Европой и Африкой с востока и Северной и Южной Америкой с запада. Его название предположительно происходит от Атлас. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Атлантический океан — часть Мирового океана, ограниченная Европой и Африкой с востока и Северной и Южной Америкой с запада. Его название предположитель. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Атлантический океан — второй по величине (после Тихого океана) на Земле. Его сев. граница к западу от Гренландии проходит по 70° с. ш., а к В. от неё -. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Атлантический океан — второй по величине (после Тихого океана) на Земле. Название связано с др.-греческим мифом о титане Атланте. Сев. граница к З. от . смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

2-й по величине океан на Земле. Ограничен с С. Гренландией и Исландией, с В. — Европой и Африкой, с З. — Сев. и Юж. Америкой, с Ю. – Антарктидой (карту. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН — второй по величине (после Тихого ок.). Площадь с морями 91,6 млн. км², объем воды 329,7 млн. км³, средняя глубина 3600 м. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, второй по величине (после Тихого ок.). Площадь с морями 91, 6 млн. км2, объем воды 329, 7 млн. км3, средняя глубина 3600 м, наибольшая 8742 м (желоб Пуэрто-Рико). Почти все моря Атлантического ок. — Балтийское, Северное, Средиземное, Черное, Карибское и др. — и крупные заливы — Бискайский, Гвинейский — находятся в Северном полушарии. В Южном полушарии — моря Уэддела, Скоша, Лазарева — у Антарктиды. Основные группы островов: Великобритания, Ирландия, Ньюфаундленд, Б. и М. Антильские, Канарские, Зеленого Мыса, Фолклендские (Мальвинские). Меридиональный Срединно-Атлантический хребет делит Атлантический ок. на восточную и западную части (глубина над ним ок. 3 тыс. м; к востоку и западу от него — 5-6 тыс. м). Температура воды на поверхности у экватора до 28 °С, в высоких широтах замерзает. Соленость 34-37, 3 °/оо. Поверхностные течения образуют в субтропических широтах антициклональные и в северных умеренных и южных высоких широтах циклональные круговороты. Северный субтропический круговорот складывается из теплых Сев. Пассатного и Гольфстрима и холодного Канарского течений, южный — из теплых Юж. Пассатного и Бразильского и холодных Зап. Ветров и Бенгельского течений. На севере продолжение Гольфстрима — теплое Сев.-Атлантическое течение. Из Сев. Ледовитого ок. к югу вдоль берегов Сев. Америки направляется холодное Лабрадорское течение. Наибольшая величина приливов 18 м (зал. Фанди). Рыболовство (сельдь, треска, морской окунь, мерлуза, тунец и др.) — 2/5 мирового улова. Добыча нефти на шельфах Мексиканского зал., Карибского м., Северного м. Прибрежно-морские месторождения ильменита, циркона, рутила (Бразилия, США), алмазов (юго-западная Африка), железных марганцевых руд (США, Канада, Финляндия), серы (Мексиканский залив) и др. Атлантический ок. занимает ведущее место в мировом судоходстве. Важнейшие порты: Роттердам, Нью-Йорк, Хьюстон, Марсель, Гамбург, Генуя, Лондон, Буэнос-Айрес, С.-Петербург, Одесса.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, второй по величине (после Тихого ок.). Площадь с морями 91,6 млн. км2, объем воды 329,7 млн. км3, средняя глубина 3600 м, наибольшая 8742 м (желоб Пуэрто-Рико). Почти все моря Атлантического ок. — Балтийское, Северное, Средиземное, Черное, Карибское и др. — и крупные заливы — Бискайский, Гвинейский — находятся в Северном полушарии. В Южном полушарии — моря Уэддела, Скоша, Лазарева — у Антарктиды. Основные группы островов: Великобритания, Ирландия, Ньюфаундленд, Б. и М. Антильские, Канарские, Зеленого Мыса, Фолклендские (Мальвинские). Меридиональный Срединно-Атлантический хребет делит Атлантический ок. на восточную и западную части (глубина над ним ок. 3 тыс. м; к востоку и западу от него — 5-6 тыс. м). Температура воды на поверхности у экватора до 28 °С, в высоких широтах замерзает. Соленость 34-37,3 °/оо. Поверхностные течения образуют в субтропических широтах антициклональные и в северных умеренных и южных высоких широтах циклональные круговороты. Северный субтропический круговорот складывается из теплых Сев. Пассатного и Гольфстрима и холодного Канарского течений, южный — из теплых Юж. Пассатного и Бразильского и холодных Зап. Ветров и Бенгельского течений. На севере продолжение Гольфстрима — теплое Сев.-Атлантическое течение. Из Сев. Ледовитого ок. к югу вдоль берегов Сев. Америки направляется холодное Лабрадорское течение. Наибольшая величина приливов 18 м (зал. Фанди). Рыболовство (сельдь, треска, морской окунь, мерлуза, тунец и др.) — 2/5 мирового улова. Добыча нефти на шельфах Мексиканского зал., Карибского м., Северного м. Прибрежно-морские месторождения ильменита, циркона, рутила (Бразилия, США), алмазов (юго-западная Африка), железных марганцевых руд (США, Канада, Финляндия), серы (Мексиканский залив) и др. Атлантический ок. занимает ведущее место в мировом судоходстве. Важнейшие порты: Роттердам, Нью-Йорк, Хьюстон, Марсель, Гамбург, Генуя, Лондон, Буэнос-Айрес, С.-Петербург, Одесса. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН , второй по величине (после Тихого ок.). Площадь с морями 91,6 млн. км2, объем воды 329,7 млн. км3, средняя глубина 3600 м, наибольшая 8742 м (желоб Пуэрто-Рико). Почти все моря Атлантического ок. — Балтийское, Северное, Средиземное, Черное, Карибское и др. — и крупные заливы — Бискайский, Гвинейский — находятся в Северном полушарии. В Южном полушарии — моря Уэддела, Скоша, Лазарева — у Антарктиды. Основные группы островов: Великобритания, Ирландия, Ньюфаундленд, Б. и М. Антильские, Канарские, Зеленого Мыса, Фолклендские (Мальвинские). Меридиональный Срединно-Атлантический хребет делит Атлантический ок. на восточную и западную части (глубина над ним ок. 3 тыс. м; к востоку и западу от него — 5-6 тыс. м). Температура воды на поверхности у экватора до 28 °С, в высоких широтах замерзает. Соленость 34-37,3 °/оо. Поверхностные течения образуют в субтропических широтах антициклональные и в северных умеренных и южных высоких широтах циклональные круговороты. Северный субтропический круговорот складывается из теплых Сев. Пассатного и Гольфстрима и холодного Канарского течений, южный — из теплых Юж. Пассатного и Бразильского и холодных Зап. Ветров и Бенгельского течений. На севере продолжение Гольфстрима — теплое Сев.-Атлантическое течение. Из Сев. Ледовитого ок. к югу вдоль берегов Сев. Америки направляется холодное Лабрадорское течение. Наибольшая величина приливов 18 м (зал. Фанди). Рыболовство (сельдь, треска, морской окунь, мерлуза, тунец и др.) — 2/5 мирового улова. Добыча нефти на шельфах Мексиканского зал., Карибского м., Северного м. Прибрежно-морские месторождения ильменита, циркона, рутила (Бразилия, США), алмазов (юго-западная Африка), железных марганцевых руд (США, Канада, Финляндия), серы (Мексиканский залив) и др. Атлантический ок. занимает ведущее место в мировом судоходстве. Важнейшие порты: Роттердам, Нью-Йорк, Хьюстон, Марсель, Гамбург, Генуя, Лондон, Буэнос-Айрес, С.-Петербург, Одесса. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

— второй по величине (после Тихого ок.). Площадь сморями 91,6 млн. км2, объем воды 329,7 млн. км3, средняя глубина 3600 м,наибольшая 8742 м (желоб Пуэрто-Рико). Почти все моря Атлантического ок. -Балтийское, Северное, Средиземное, Черное, Карибское и др. — и крупныезаливы — Бискайский, Гвинейский — находятся в Северном полушарии. В Южномполушарии — моря Уэддела, Скоша, Лазарева — у Антарктиды. Основные группыостровов: Великобритания, Ирландия, Ньюфаундленд, Б. и М. Антильские,Канарские, Зеленого Мыса, Фолклендские (Мальвинские). МеридиональныйСрединно-Атлантический хребет делит Атлантический ок. на восточную изападную части (глубина над ним ок. 3 тыс. м; к востоку и западу от него -5-6 тыс. м). Температура воды на поверхности у экватора до 28 .С, ввысоких широтах замерзает. Соленость 34-37,3 ./оо. Поверхностные теченияобразуют в субтропических широтах антициклональные и в северных умеренныхи южных высоких широтах циклональные круговороты. Северный субтропическийкруговорот складывается из теплых Сев. Пассатного и Гольфстрима ихолодного Канарского течений, южный — из теплых Юж. Пассатного иБразильского и холодных Зап. Ветров и Бенгельского течений. На северепродолжение Гольфстрима — теплое Сев.-Атлантическое течение. Из Сев.Ледовитого ок. к югу вдоль берегов Сев. Америки направляется холодноеЛабрадорское течение. Наибольшая величина приливов 18 м (зал. Фанди).Рыболовство (сельдь, треска, морской окунь, мерлуза, тунец и др.) — 2/5мирового улова. Добыча нефти на шельфах Мексиканского зал., Карибского м.,Северного м. Прибрежно-морские месторождения ильменита, циркона, рутила(Бразилия, США), алмазов (юго-западная Африка), железных марганцевых руд(США, Канада, Финляндия), серы (Мексиканский залив) и др. Атлантическийок. занимает ведущее место в мировом судоходстве. Важнейшие порты:Роттердам, Нью-Йорк, Хьюстон, Марсель, Гамбург, Генуя, Лондон,Буэнос-Айрес, С.-Петербург, Одесса. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

ОКЕАН, второй по величине (после Тихого океана). Площадь с морями 91,6 млн. км2, объем 329,7 млн. км3, средняя глубина 3600 м, наибольшая — 8742 м (жел. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ океан, второй по величине (после Тихого океана). Площадь с морями 91,6 млн. км2, объем 329,7 млн. км3, средняя глубина 3600 м, наибольшая — 8742 м (желоб Пуэрто-Рико). Моря: Балтийское, Северное, Средиземное, Черное, Саргассово, Карибское и другие, крупные заливы — Бискайский, Гвинейский, Мексиканский. Основные острова: Британские, Исландия, Ньюфаундленд, Большие и Малые Антильские, Канарские, Зеленого мыса, Фолклендские (Мальвинские). Меридиональный Срединно-Атлантический хребет делит Атлантический океан на восточную и западную части. Основные поверхностные течения: теплые Северное Пассатное, Гольфстрим, Северное Атлантическое и холодные Лабрадорское и Канарское в северной части Атлантического океана; теплые Южное Пассатное, Бразильское и холодные Западных Ветров и Бенгельское в южной части Атлантического океана. Наибольшая величина приливов 18 м (залив Фанди). Температура воды на поверхности у экватора до 28шC. В высоких широтах замерзает. Соленость 34-37,3%. Рыболовство (сельдь, треска, морской окунь, мерлуза, тунец и др.) — 2/5 мирового улова. Добыча нефти на шельфах Мексиканского залива, Карибского моря, Северного моря. Ведущее место в мировом судоходстве. Крупные порты: Роттердам (Нидерланды), Нью-Йорк, Хьюстон (США), Марсель (Франция), Гамбург (Германия), Генуя (Италия), Лондон (Великобритания), Буэнос-Айрес (Аргентина), Санкт-Петербург (Россия), Ильичевск (Украина).

. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

1) Орфографическая запись слова: атлантический океан2) Ударение в слове: Атлант`ический оке`ан3) Деление слова на слоги (перенос слова): атлантический . смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАНчасть Мирового океана, ограниченная Европой и Африкой с востока и Северной и Южной Америкой с запада. Его название предположительно происходит от Атласских гор на севере Африки или от мифического погибшего континента Атлантиды.Атлантический океан уступает по размерам только Тихому; его площадь составляет примерно 91,56 млн. км2. От других океанов его отличает сильная изрезанность береговой линии, образующей многочисленные моря и заливы, особенно в северной части. Кроме того, суммарная площадь бассейнов рек, впадающих в этот океан или его окраинные моря, значительно больше, чем у рек, впадающих в любой другой океан. Еще одним отличием Атлантического океана является относительно малое количество островов и сложный рельеф дна, которое благодаря подводным хребтам и поднятиям образует множество отдельных котловин.См. также:АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН: СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНААТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН: ЮЖНАЯ ЧАСТЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Атланти́ческий океа́н, часть Мирового океана, простирается от Арктики до Антарктиды между берегами Северной и Южной Америки на западе и Европы с Аф. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Atlantic OceanThe Atlantic, расположен между Европой и Африкой на В. и Северной и Южной Америкой на З. Экватор разделяет А. о. на сев. и юж. Атлантику;. смотреть

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Ударение в слове: Атлант`ический оке`анУдарение падает на буквы: и,аБезударные гласные в слове: Атлант`ический оке`ан

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Атлантический океанהָאוֹקייָנוֹס הָאַטלַנטִי ז’Синонимы: атлантика

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

der Atlantische Ozean -n -sСинонимы: атлантика

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

геогрoceano AtlânticoСинонимы: атлантика

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Атлант’ический оке’анСинонимы: атлантика

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

(océan) AtlantiqueСинонимы: атлантика

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Начальная форма — Атлантический океан, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

Источник