- Мир науки

- Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

- География — рефераты, презентации, шпаргалки, лекции, семинары, конспекты

- Геологическое строение и рельеф дна Индийского океана

- Рельеф дна индийского океана и его особенности

- История формирования рельефа дна Индийского океана

- Геологическое строение дна

- Донные осадки Индийского океана

- Подводные окраины вблизи материков

- Подводный мир

- Геологическое строение и рельеф дна Индийского океана. Геологические ресурсы

Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

География — рефераты, презентации, шпаргалки, лекции, семинары, конспекты

Геологическое строение и рельеф дна Индийского океана

Дно Индийского океана имеет земную кору океанического типа мощностью до 12 км. Но в ее пределах находятся участки материковой коры, т.е. коры с гранитным слоем. Они выходят на поверхность океана в виде островов

— Сейшельских, Маскаренских, Кергелен и, возможно, Мальдивских. В рамках этих микроконтинентив мощность земной коры увеличивается до 30-35 км.

Материковые окраины почти везде выражены достаточно четко. Переходная зона выражена лишь на северо-востоке. Здесь находится котловина Андаманского моря, островная дуга, включающая Андаманские и Никобарские острова, и глубоководный Зондский желоб, который имеет максимальную для Индийского океана глубину — 7729 г.

Ложе океана системой подводных хребтов разделено на обширные котловины. Важнейшие из них — Центральная, Сомалийская, Аравийская, Кокосовая, Западно-Австралийское, Юго-Австралийская, Австрало-Антарктическая, Африканско-Антарктическая, мадагаскарская, Мозамбикская, Маскаренских. Есть еще ряд меньших по размерам котловин, а всего в океане 24 котловины. Рельеф дна котловин составляют преимущественно абиссальных-холмистые равнины. Аравийская и Центральная котловины являются плоскими абиссальными равнинами.

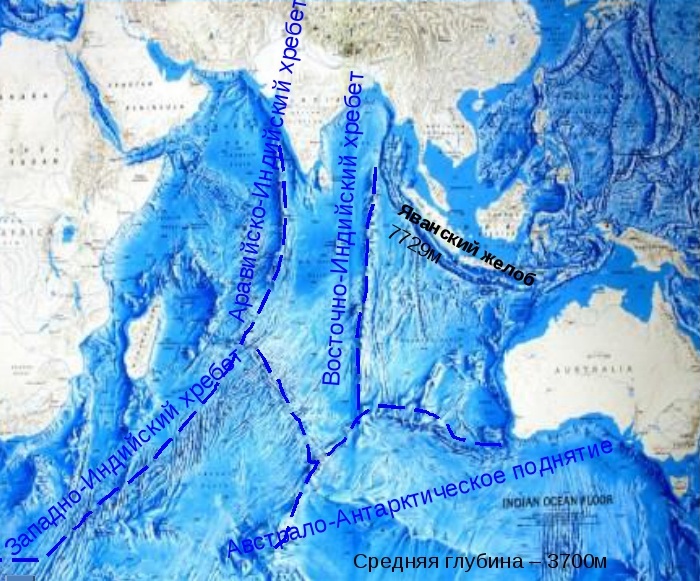

Наиболее характерной особенностью рельефа дна Индийского океана является наличие трехлучевой системы срединно-океанических хребтов. Северная ветвь этой системы — Аравийско-Индийский хребет, юго-западная ветвь — Западно-Индийский хребет, юго-восточная ветвь — Центрально-Индийский хребет.

Еще одной интересной особенностью океана является наличие многих асейсмичних, не связанных с срединно-океаническими, хребтов. Таковы Мальдивский хребет, Маскаренских позвоночник, Мадагаскарский хребет, Восточно-Индийский хребет, хребет Кергелен.

Источник

Рельеф дна индийского океана и его особенности

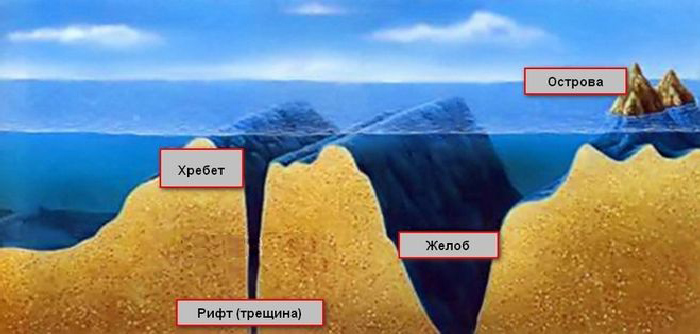

В рельефе дна Индийского океана есть цепь разветвленных подводных хребтов и окаймленные ими глубоководные впадины, коралловые рифы и узкие изрезанные каньоны. Шельфовая область бассейна неширокая, а континентальный склон резко обрывается в сторону ложа.

История формирования рельефа дна Индийского океана

Третий по объему мировой бассейн, занимающий площадь более 76 млн кв. км, начал формироваться в раннюю эпоху юрского периода. Около 130 млн лет назад восточная часть большого материка Гондвана раскололась на несколько континентов: Евразию, Африку, Австралию, Антарктиду.

Эти земли расступились, обрамив молодую океаническую впадину. Она постепенно разрасталась вследствие дальнейшего расхождения литосферных плит, сформировалась обширная акватория.

Движение тектонических плит продолжается до сих пор.

Австралийская и Индийская плиты перемещаются на север со скоростью 5-7 и 3-6 см в год, Аравийская плита и Сомалийская часть Африканской меняют свое положение на 1-3 и 1-2 см в северо-восточном направлении.

В зонах глубоководных тектонических разломов и подвижек (спрединга) сосредоточены точки землетрясений, высокой вулканической активности и выброса магмы. Здесь же расположены области формирования новой океанической коры и проходят срединно-океанические хребты.

Геологическое строение дна

Срединно-океанических хребты, тянущиеся в разных направлениях (на северо-запад и северо-восток, юго-запад и юго-восток), пересекаются в одной картографической точке «Родригес» (с координатами j = — 22 °, l = +68 °).

Каждый структурный элемент поднятий состоит из 2 частей:

- северное включает Аравийско-Индийский и Восточно-Индийский хребты;

- юго-западное — Западно-Индийский и Африкано-Антарктический;

- юго-восточное — Центрально-Индийский и Австрало-Антарктический.

Аравийско-Индийский хребет идет от Аравийского полуострова до о. Маврикий, Восточно-Индийский — от Бенгальского залива до плато Брокен и желоба Объ,

Центрально-Индийский — до плато Амстердам и Австрало-Антарктического поднятия, Западно-Индийский — перпендикулярен последнему и тянется до плато Крозе (более подробное описание структур и схему их размещения можно найти на карте).

Высота океанских поднятий — от 2000 до 4500 м, ширина — от 500 до 800 м. Аравийско- и Центрально-Индийская горные гряды относятся к медленно-спрединговым со скоростью раздвижения подстилающих литосферных плит около 2 см/г. Юго-западные структуры расходятся еще медленнее: их смещение — 1,5 см/г.

Срединно-океанические хребты проходят через весь бассейн на расстояние около 16 тыс. км и делят его на 3 сектора:

- северо-восточный — Азиатско-Австралийский;

- западный — Африканский;

- южный — Антарктический.

В пределах каждого сектора лежат котловины глубиной от 500 до 5000 м (средняя величина — около 4000 м). Поднятия и плато образуют их природные границы.

Самые крупные из океанских впадин следующие:

- на западе (с севера на юг): Аравийская, Сомалийская, Москаренская, острова Тромлен, Мадагаскарская, Мозамбикская, Крозе, Агульяс;

- на востоке: Центральная, Кокосовая, Яванская, Западно-Австралийская, Южно-Австралийская;

- на юге (с востока на запад): Африкано-Антарктическая, Австрало-Антарктическая (разделены платом Каргелен).

Самая глубокая из котловин в Зондском желобе — Яванская (7729 м). Она тянется на расстояние более 4 тыс. км вдоль восточных островов Явы и Суматры. Здесь лежит живая зона стыковки литосферных плит, поэтому нередки их подвижки и землетрясения; встречается много вулканических гор и «курящих» кратеров, среди которых — Кракатау. Южнее этих мест находятся Кокосовая и Западно-Австралийская впадины глубиной около 7500 м.

Мощная подводная цепь океанских поднятий разбита многочисленными поперечными разломами.

Например, северо-западные ветви разделены протяженной линейной трещиной (от границы с Азией близ Пакистана до Сомалийской котловины) длиной около 2400 км.

У юго-восточного берега Африки между котловинами есть обширные плато, на которые выносится много биогенного и терригенного материала. А в области разломов возвышаются подводные вулканические горы и рифы, а также океанический хребет, увенчанный архипелагами коралловых надстроек в виде атоллов.

На юге акватории горные цепи соединяются со структурами Тихого и Атлантического океанов.

Донные осадки Индийского океана

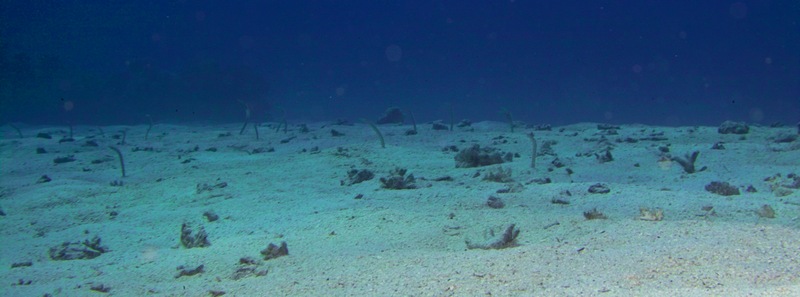

Ложе бассейна выстлано породами разных типов:

- Терригенными — прибрежные и шельфовые области. Наибольшая часть их приносится с суши и откладывается в подводных окраинах материков, на континентальном склоне и у его подножья. Крупные реки Евразии, ледники и ветра наносят в прибрежную зону много терригенных осадочных пород: песка, галечника, гравия, алевритов и т.д. Мощность отложений на материковых порогах достигает толщины 5-8 тыс. м.

- Карбонатными планктогенными — более 50 % площади. В теплых глубоководных областях, насыщенных биомассой, распространены известковые фораминиферовые илы. Последние покрывают дно бассейна до глубины 4700 м.

- Кремнистыми диатомными — поясная зона (300-1200 км) вокруг Антарктиды. В этих холодных приполярных местах они образуются в результате накопления остатков водорослей-диатомей. Вокруг южного континента скапливаются также обломочные породы разного размера, от крупного валуна до алеврита.

- Кремнистыми радиоляриевыми — экваториальная область. Такие осадки создают отдельные ареалы на дне котловин, ниже критических глубин карбонатного осадконакопления.

- Бентогенными коралловыми — на шельфах Африки, Австралии, Индийского полуострова. Для развития коралло-водорослевых рифов необходима теплая (20-35 °С) прозрачная вода, насыщенная кислородом и известью. Они формируются только в тропических и субтропических поясах.

- Полигенными красными глинами — около 25 % центральных глубоководных областей, удаленных от материков и островов. В составе этих осадков участвуют многие материалы: биогенный, вулканогенный, метеорный и др.

- Вулканическими — вблизи срединно-океанических хребтов и в рифовых зонах. Это донные металлоносные осадки с высоким содержанием металлов: свинца, железа, марганца, цинка, меди и т.п.

Распределение осадков осложняется многими факторами: неровностями рельефа и оползнями, океанскими течениями и мутьевыми потоками (более подробное описание этих явлений есть в учебнике Н.В. Кроновского и А.Ф. Якушова «Основы геологии»).

Подводные окраины вблизи материков

В Индийском океане узкая шельфовая зона (2-40 км), а континентальный склон резко спускается из моря в акваторию.

На юге Африки, у берегов Индии в Бенгальском заливе мелководная (до 200-300 м) область расширена до 250-500 м за счет коралловых отмелей и подводных плато, а переход из шельфа в ложе происходит под углом более 45 °. На северо-западе Австралии шельфовая зона распространяется на расстояние от берега около 1 км и имеет глубину до 500 м.

В области Зондских островов континентальный склон отделен от ложа переходной зоной из вулканических островных дуг. Это место погружения океанской литосферы под континентальную (зона субдукции). Здесь происходит столкновение и взаимодействие плит, а впоследствии — землетрясения и вулканизм; образовано 300 горячих точек и самые глубоководные желоба.

Материковый склон океана нередко бывает осложнен горными грядами и долинами, изрезан глубокими каньонами. Последние образуются в продолжение русел рек (Ганг, Брахмапутра в Азии) или ледников (в Антарктиде).

Подводный мир

Растительный мир Индийского океана представлен водорослями, отличающимися по типу и цвету: красными (бангиевыми), зелеными (каулерповыми), бурыми (фукусовыми, ламинариевыми), известковыми и др.

В прибрежных устьях рек Юго-Восточной Африки, Азии и Мадагаскара, защищенных от океанских волнений коралловыми рифами и островами, распространены мангровые заросли.

В тропической области распространены кораллы, создающие в сочетании с красными водорослями подводные рифы. Среди таких строений снуют многочисленные беспозвоночные обитатели моря: моллюски, крабы, морские ежи, губки, звезды, синофоры и смертельно жалящие физалии.

В Индийском океане обитает большое количество светящихся организмов: динофитовых водорослей (перидиней), студенистых гребневиков, медуз.

Только рачков-копеподов насчитывается более сотни типов. В антарктической зоне живет крупная популяция эуфаузиевых крилей. Ими питаются усатые киты, тюлени, рыбы, моллюски и т.п.

Из рыб в Индийском бассейне встречаются лучеперые (корифены, нототениевые), тунцы, сардины, макрелещуки, окуни, разные виды акул и скаты. Из пресмыкающихся — морские черепахи и ядовитые змеи.

Отряд млекопитающих океана представлен особями класса китообразных: дельфинами, кашалотами, финвалами, сейвалами, горбачами. А также тюленями, морскими котиками, львами, слонами и леопардами.

У Коморских островов и на Индонезийском архипелаге на глубине 200 м обитает редкая кистеперая рыба — латимерия, которую считали вымершей много миллионов лет назад.

Источник

Геологическое строение и рельеф дна Индийского океана. Геологические ресурсы

Срединно-океанические хребты.Делят дно Инд. ок. на три сектора: Африканский, Индо-Австралийский и Антарктический. Выделяются четыре срединно-океанических хребта: Западно-Инд., Аравийско-Инд., Центральноинд. хребты и Австрало-Антарктическое поднятие. Западно-Инд. хребет расположен в юго-зап. части океана. Для него характерны подводный вулканизм и рифтовая структура, его секут несколько океанических разломов. В районе о. Родригес (Маскаренский архипелаг) существует тройное соединение, где система хребтов разделяется к северу на Аравийско-Инд. хребет и к юго-западу на Центральноинд. хребет. Аравийско-Инд. хребет имеет ряд секущих разломов, с которыми связаны глубокие впадины до 6,4 км. Сев. часть хребта пересекает самый мощный разлом Оуэн. Далее на запад рифтовая зона продолжается в Аденском зал. и на сев-зап. в Красном море. В рифтовой зоне Красного моря обнаружены толщи эвапоритов и металлоносных илов, связанные с мощными горячими (до 70 °C) и очень солёными (до 350 ‰) ювенильными водами. В юго-зап. направлении от тройного соединения простирается Центральноинд. хребет, имеющий хорошо выраженную рифтовую зону, заканчивающийся на юге вулканическим плато. От этого плато на юго-вост. простирается Австрало-Антарктическое поднятие. В вост. части поднятие расчленено серией меридиональных разломов.

Африканский сегмент океана.Подводная окраина Африки имеет узкий шельф и чётко выраженный материковый склон с окраинными плато и материковым подножием. На юге Африкан. континент образует выдвинутые на юг выступы: банку Агульяс, Мозамбикский и Мадагаскарский хребты. Материк. подножие образует вдоль побережья Сомали и Кении наклонную равнину, которая продолжается в Мозамбикском проливе и окаймляет Мадагаскар с востока. По востоку сектора проходит Маскаренский хребет, в сев. части которого находятся Сейшельские о-ва. Встречается много подводных вулканических гор, большинство из которых в виде атоллов и подводных коралловых рифов. Между горными поднятиями находятся котловины ложа: Агульяс, Мозамбикская, Мадагаскарская, Маскаренская и Сомалийская.

Индо-Австралийский сегмент океана.Занимает половину площади Индийского океана. На зап. в меридиональном направлении проходит Мальдивский хребет, на вершинной поверхности которого расположены острова Лаккадивские, Мальдивские и Чагос. Вдоль побережья Аравии и Индостана протянулись очень узкий шельф, узкий и крутой материковый склон и очень широкое материковое подножие, образованное двумя гигантскими конусами выноса р. Инд и Ганг. Почти точно по 90°в.д. на 4000 км с сев. на юг протягивается глыбовый океанический Восточно-Инд. хребет. Между Мальдивским и Восточно-Инд. хребтами расположена Центральная котловина — самая крупная котловина Инд. океана. В центральной части котловины расположен небольшой хребет Ланка и подводная гора Афанасия Никитина. К вост. от Восточно-Инд. хребта располагаются Кокосовая и Зап.-Австралийская котловины, разделённые Кокосовым поднятием с о-ми Кокосовыми и Рождества.

Подводная окраина Австралийского материка.Сев. часть австрал. континента окаймлена шельфом со множеством коралловых построек. К югу этот шельф сужается и вновь расширяется у побережья южной Австралии. Матер. склон сложен краевыми плато (наиб. крупное Натуралистов). В зап. части Зап.-Австрал. котловины располагаются поднятия Зенит, Кювье и другие, которые являются кусками континент. стр-ры. Между юж. подводной окраиной Австралии и Австрало-Антарктическим поднятием расположена небольшая Южно-Австралийская котловина.

Антарктический сегмент океана.Ограничен Зап.-Инд. и Центральноинд. хребтами, а с юга — берегами Антарктиды. Под воздействием тектонических и гляциологических факторов шельф Антарктиды переуглублён. Широкий матер. склон прорезают крупные каньоны. Материковое подножие Антарктиды отличается значительной (до 1,5 км) мощностью рыхлых отложений. Крупн. выступ Антаркт. — Кергеленское плато, а также вулканическое поднятие островов Принс-Эдуард и Крозе, которые делят Антарктич. сектор на 3 котловины. На западе располагается Африканско-Антарктич. котловина. Севернее — котловина Крозе. Австрало-Антарктич. котловина лежит к вост. от Кергелена.

Донные отложения.Преобл. известковые фораминиферово-кокколитовые отлож., заним. более половины площади дна. Развитие биогенных (в т. ч. коралловых) известковых отложений объясняется положением большой части Индийского океана в пределах тропич. и экватор. поясов, а также относительно небольшой глубиной океанических котловин. В глубоководных частях некот. котловин (н-р, Центральной) залегают красные глины. В экватор. поясе характерны радиоляриевые илы. В юж. холодной части океана представлены кремнистые диатомовые отложения. У антарктич. берега отлагаются айсберговые осадки. На дне Инд. океана распространены Fe-Mn конкреции.

Источник