Дно Мирового океана

Рельеф дна Мирового океана представляет собой сочетание разнообразных форм поверхности дна, имеющих древнюю историю. На дне обнаруживаются равнины и горы, низменности и возвышенности, глубокие ущелья и холмы. В зависимости от глубины и расположения относительно границ материка выделяются подводная окраина и океаническое ложе.

Подводная окраина

Подводная окраина является внешней частью континента, расположенной ниже уровня Мирового океана. В ее состав входят материковая отмель или шельф, материковый склон, материковое подножье.

| Название элемента рельефа | Максимальная глубина, м | Соотношение с площадью Мирового океана, % |

|---|---|---|

| Шельф | 200 | Около 9 |

| Материковый склон | 2500-3000 | Около 15,3 |

| Материковое подножье | 4000-5000 | спорный вопрос |

Остановимя подробнее на каждом элементе рельфева и на его особенностях.

Шельф

Шельф образовался в результате разрушения подводной части континента, с которым имеет общий рельеф и геологическое строение.

Пространство шельфа находится между береговой линией и шельфовой бровкой, по которой проходит перегиб поверхности дна, поэтому глубина, указанная в таблице, условна. Например, глубина бровки в Охотском море превышает 500 м. Северные и восточные побережья Евразии, северный берег Австралии, а также Гудзонов залив имеют самый большой по площади шельф.

Материковый склон

Материковый склон ограничивается шельфовой бровкой, после которой уклон морского дна увеличивается (от 4-5° до 40-45°). Материковый склон представляет собой продолжение континента, поэтому они имеют одинаковое геологическое строение.

На поверхности склона наблюдаются уступы с обрывами и каньоны в сторону океана. Каньоны не являются продолжением материковых объектов, могут быть достаточно продолжительными и глубокими. Самый крупный подводный каньон – Багамский, с тремя ответвлениями и высотой стенок до 5 км.

Подножье

Материковое подножье образуется в процессе отложения обломочного материала, перенесенного в океан при разрушении поверхности материка. Мощность накопленных обломочных пород достигает 2-5 км.

Ширина подножья 200-300 км, однако это спорные цифры. В некоторых регионах нет четкого деления подводной окраины на составляющие.

Ложе океана

Океаническое ложе занимает всю территорию дна между окраинами материков и составляет более 50% от площади океанов. Его средняя глубина около 6000 м.

В пределах ложа океана расположены срединно-океанические хребты, горы разной высоты и формы, глубоководные котловины и желоба.

Между окраинами материков и срединно-океаническими хребтами простираются глубоководные котловины, имеющие плоскую или холмистую поверхность.

Глубоководные желоба – это самые глубокие части океанов, где океаническое ложе изгибается и опускается на большую глубину. Больше всего желобов в Тихом океане (27), их глубина от 5,4 км (Манильский) до 11 км (Марианский).

| Название океана | Название желоба | Максимальная глубина, м |

|---|---|---|

| Тихий | Марианский | 11022 |

| Тонга | 10882 | |

| Филиппинский | 10265 | |

| Кермадек | 10047 | |

| Курило-Камчатский | 9717 | |

| Атлантическмй | Пуэрто-Рико | 8742 |

| Южно-Сандвичев | 8325 | |

| Кайман | 7090 | |

| Индийский | Романги | 7856 |

| Зондский | 7209 | |

| Восточно-Индийский | 6335 |

Горы, выступающие над поверхностью океана, образуют острова. Это могут быть цепи островов с действующими вулканами или архипелаги с множеством атоллов. Атолл представляет собой конус потухшего вулкана с коралловыми постройками, образующими сплошной либо прерывистый кольцеобразный барьер.

Основные принципы тектоники плит

Отпечатки водных организмов обнаружены в породах возраста около 3,8 млрд лет, но определить, каким образом сформировалось дно первичного океана, невозможно. Процесс формирования современного океанического дна объясняет концепция тектоники плит. Рассмотрим ее основные положения.

- Наружная оболочка планеты имеет 2 оболочки – это жесткая литосфера и пластичная астеносфера.

- Литосфера состоит из плит разного размера. Астеносфера подвижна, по ее поверхности медленно перемещаются плиты. Крупные плиты (всего 8) занимают 90% поверхности планеты. Пространство между крупными плитами занимают средние и мелкие плиты.

- Плиты имеют разный состав: одни сложены континентальной корой, другие океанической, есть плиты с блоками континентальной и океанической коры.

- Границы плит представляют собой активные зоны, где происходят землетрясения, извержения вулканов, формируются разломы.

- Существуют 3 типа границ: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентные границы характеризуются расхождением плит с образованием рифтовых зон, где из астеносферы через вулканы поступают базальтовые расплавы и формируется молодая океаническая кора. Рифт может быть океаническим и континентальным. Примером океанических рифтов служат срединно-океанические хребты. Наиболее выраженный континентальный рифт – Восточно-Африканский разлом.

Вдоль конвергентных границ происходит столкновение плит, где одна плита погружается под другую (зона субдукции), или обе дробятся, сминаются и образуют горные системы (Гималаи).

Трансформные границы характеризуются преимущественно сдвиговыми движениями при отсутствии вертикальных. Типичный пример – калифорнийский разлом Сан-Андреас.

Как формируется рельеф дна Мирового океана

С позиций тектоники плит океаническим дном называется литосферная плита, покрытая Мировым океаном. Главными тектоническими элементами океанического дна являются активные океанические окраины, срединно-океанические хребты и вулканические архипелаги вдали от побережий.

Активные океанические окраины являются зонами субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные или сталкиваются 2 океанических плиты с погружением одной из них. В первом случае процесс сопровождается землетрясениями, формированием прибрежных горных систем и вулканизмом на материках (Анды). Во втором случае образуются вулканические островные дуги (Курильские острова) и глубоководные желоба (Курило-Камчатский желоб) с повышенной сейсмической активностью. Смена континентальной коры на океаническую происходит между материковым подножьем и океаническим ложем.

Срединно-океанические хребты – зоны раздвижения, где рифт наблюдается в центральной части.

| Название океана | Название хребта |

|---|---|

| Атлантический | Северо-Атлантический |

| Южно-Атлантический | |

| Индийский | Аравийско-Индийский |

| Центрально-Индийский | |

| Западно-Индийский | |

| Тихий | Восточно-Тихоокеанское поднятие |

| Южно-Тихоокеанское поднятие |

Считается, что поступление молодых базальтов в зоне рифта компенсируется погружением океанической коры при субдукции.

Вулканические архипелаги вдали от побережий объясняются подъемом горячих потоков из мантии, которые расплавляют океаническую кору (Гавайи). Такие образования называют горячими точками.

Методы исследования дна океана

Существует множество методов изучения дна океана, при этом исследуются разные характеристики:

- тепловой поток, проходящий через дно;

- поля силы тяжести;

- магнитное поле;

- отражательная способность дна для получения донного рельефа (эхолот).

Используются обитаемые и необитаемые подводные аппараты, спутниковое зондирование (для шельфа). Геологическое строение дна изучается с помощью глубоководного бурения.

Источник

Элементы рельефа дна океанов: их морфолого-морфометрическая характеристика

Дно океана делится на две части: континентальный шельф и склон, и собственно ложе океана. Шельф и склон – это окраина материка, далеко простирающаяся в океан. Шельф полого спускается в море до глубины примерно 140-200 м, иногда он погружен до 300‑500 м.

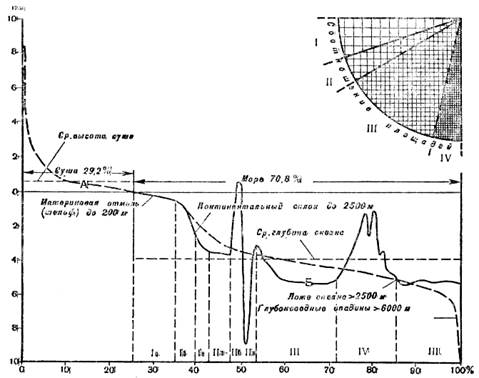

Рис. 19.1. Гипсографическая кривая (А) и обобщенный профиль дна океана (Б) (по О.К. Леонтьеву). В верхнем правом углу рисунка дана диаграмма, показывающая соотношение площадей подводной окраины материков (1), переходной зоны (II), ложа океана (III), срединных океанических хребтов (IV).

Шельф покрыт осадками, принесенными волнами и приливно-отливными течениями. За бровкой шельфа начинается более крутой континентальный материковый склон. Осадки с шельфа стекают к его основанию, образуя “осадочную оторочку” – континентальное подножие.

Континентальный или материковый склон – это неширокая полоса морского дна от бровки шельфа до глубины 2000-3000 м. Переход к склону довольно резкий.

С глубины 3800-4000 м начинается ложе океана – сложная система абиссальных равнин ( от греч. «абиос» – бездна), возвышенностей и хребтов. Акустическое зондирование эхолотом и съемки из космоса обнаружили в океане срединно-океанические хребты. В их осевой части поднимается из мантии магма и застывает, расширяя площадь дна. Вулканы смещаются относительно питающих их магматических очагов, затухают и эродируютcя, превращаясь в подводные горы с плоскими вершинами – гийоты(или в др. транскрипции гайоты). Срединно-океанические хребты – самые протяженные подводные горные сооружения. Они образуют единую глобальную систему протяженностью 60 000 км. Вдоль осевых частей Срединно-Атлантического и Индийского хребтов протягивается крупная депрессия – рифтовая долина.

Рифт (от англ. трещина, разлом) – узкий протяженный провал ограниченный глубинными разломами и расположенный в зоне растяжения на поднятом участке земной коры. Глубина рифтовой долины 3,5-4 км. Ширина рифтовых долин между соседними гребнями достигает 20-50 км. Местами отдельные вершины срединно-океанических хребтов поднимаются на поверхность в виде островов.

Островные дуги – это горные сооружения, выступающие над уровнем моря в виде вытянутых в цепочку архипелагов островов. Это Командоро-Алеутская, Курильская, Японская, Марианская и другие островные дуги Тихого океана.

Глубоководные желоба. Если дно океана опускается под островную дугу или окраину континента, образуются глубоководные желоба. Это узкие (шириной около 100-150 км) и протяженные впадины с крутым склоном, обращенные к материку или островной дуге (угол падения 10-15º) и пологим в сторону открытого океана (угол падения 2-3º). Оба склона осложнены уступами. Глубина желобов колеблется от 7-8 тыс. до 11 тыс. м. Максимальная зафиксирована в Марианском желобе – 11022 м.

Рельеф окраинных и внутренних морей подразделяется на 2 типа: моря с плоским дном и котловинные моря.

У морей с плоским дном глубины близки к глубинам шельфа и они называются эпиконтинентальными; в геологическом прошлом в их пределах располагалась суша. К ним относятся Северное, Баренцево, Карское, Балтийское, Азовское и др.

Котловинные моря характерны для подвижных областей земной коры. Типичными котловинными морями являются окраинные и внутриконтинентальные моря – Японское, Охотское, Черное, Средиземное. В их рельефе присутствуют те же основные элементы, что и у океанов. Глубина их в среднем 3-3,5 км, но известны отдельные впадины до 5 км.

361 млн. км² или 70,8 % поверхности Земного шара занимают моря и океаны (соответственно суша – 29,2 %). Мировой океан представляет собой главную часть гидросферы. Его влияние на водный и тепловой баланс Земли огромно. Около 10 % солнечной энергии, поглощенной поверхностью океана, идет на нагревание и турбулентный обмен теплотой между поверхностными слоями воды и нижними слоями атмосферы. Остальные 90 % теплоты затрачиваются на испарение. Испарение с поверхности океана является главным источником воды в глобальном гидрологическом цикле, т.е. круговороте воды в природе.

Напомним, что акватория Мирового океана состоит из 5 океанов (Атлантического, Тихого, Индийского, Северного Ледовитого и Южного); окраинных морей (Баренцево, Берингово, Охотское, Японское, Карибское, Желтое и др.); внутриконтинентальных морей (Средиземное, Черное, Балтийское). Сюда входят также не имеющие связи с Мировым океаном моря-озера Каспийское и Аральское. Они такими стали недавно, в четвертичном периоде они еще соединялись с Мировым океаном.

В Мировом океане сосредоточено 1,4 млрд. км³ воды, что составляет 94 % объема гидросферы. Эти огромные массы воды находятся в постоянном движении за счет морских течений, приливов и отливов.

Различия в температуре и солености воды порождают глубинные течения, а поверхностные течения приводятся в движение ветрами. Все течения в океане отклоняются от первоначального направления вправо в Северном полушарии, и влево в Южном полушарии из-за вращения Земли вокруг своей оси (это называется силой или ускорением Кориолиса).

Поверхностные течения отклоняются сильнее глубинных, и в результате в толще воды образуется так называемая спираль Экмана (1902).

Вызываемые притяжением Луны и Солнца приливы и отливы тоже приводят в движение воды океана. Самые высокие приливы происходят в новолуние и полнолуние, самые низкие – в первую и последнюю четверти Луны.

В морской воде в растворенном состоянии находится большое количество веществ. Суммарное содержание растворенных в морской воде солей называется соленостью (S) и выражается в промилле 0 /00.

В среднем соленость составляет 35 0 /00 или 3,5 %. Это означает, что в 1 л воды содержится около 35 г растворенных солей.

Соленость поверхностных вод Мирового океана колеблется от 32 до 37 0 /00, и такие колебания связаны с климатом. В Аридных зонах соленость увеличивается, а в гумидных – уменьшается.

Во внутриконтинентальных морях соленость также колеблется в широких пределах: в Средиземном – 35-39 0 /00, в Красном – 41-43 0 /00, в Черном – 18-22 0 /00, в Карибском – 12‑15 0 /00, в Азовском – 12 0 /00, в Балтийском – 0,3-6 0 /00, в последнем такая низкая соленость обусловлена большим объемом речного стока.

Из геологических процессов, протекающих в Мировом океане, можно выделить следующие:

1. Разрушение или абразия (от лат. «абрадо» – брею, соскабливаю). Разрушение массивов горных пород, слагающих берега и часть мелководья.

2. Перенос и сортировка продуктов разрушения, приносимых с суши.

3. Накопление или аккумуляция различных осадков.

Источник