- Глубоководные рыбы мирового океана

- Атлантический большеголов

- Footbalfish — рыба «футбольный мяч»

- Мешкорот

- Палочкохвост (Stylophorus chordatus)

- Единорог рыба-гребень. Unicorn crestfish

- Угольная рыба

- Trippod fish (рыба-тренога). Фото и видео

- Ошибни глубоководные. Фото и видео

- Гигантский макрурус или Гигантский гренадер

- Lasiognathus — умелый рыболов

- Мешкоглот или черный пожиратель

- Macropinna microstoma — рыба с прозрачной головой. Фото и видео

- Морской нетопырь

- Рыба-капля. Фото и видео рыбы-капли.

- Циклотон

- Морской слизень. Фото и видео

- Опистопрокт

- Рыбы топорики

- Саблезуб

- Морская химера

- Самые невероятные глубоководные обитатели

- Глубоководное сообщество — Deep sea community

- СОДЕРЖАНИЕ

- История

- Среда

- Гипербаричность

- Температура

- Соленость

Глубоководные рыбы мирового океана

Глубоководные рыбы — рыбы, обитающие на глубине свыше 2 000 м. от поверхности воды. Находясь в постоянной темноте они научились охотиться, общаться и размножаться не так, как животные, обитающие в освещенной солнцем воде. Большинство известных видов глубоководных рыб изучены слабо. Информацию о них удалось собрать в основном по найденным останкам. Поимка живой глубоководной рыбы — большая удача для исследователей.

Атлантический большеголов

Атлантический большеголов или хоплостет — крупная глубоководная рыба, находящаяся под угрозой исчезновения. Знаменит большой продолжительностью жизни — до 150 лет.

Footbalfish — рыба «футбольный мяч»

Footbalfish — семейство глубоководных рыб отряда удильщикообразных, встречающихся в тропических и субтропических водах мирового океана. За свою округлую форму, напоминающую мяч, в англоязычных странах за рыбой закрепилось название «рыба-футбольный мяч».

Мешкорот

Мешкорот — крупные глубоководные рыбы, обитающие во всех океанах, за исключением Северного Ледовитого океана. Слабо изучены.

Палочкохвост (Stylophorus chordatus)

Палочкохвост (Stylophorus chordatus) — глубоководная рыба с вытянутым телом и длинным хвостовым плавником, который составляет 2/3 общей длины рыбы. Обитает в теплых водах мирового океана.

Единорог рыба-гребень. Unicorn crestfish

Unicorn crestfish — очень редкая малоизученная рыба, встречающаяся повсеместно на глубине от 1000 м. Свое название получила за роговидный нарост на голове.

Угольная рыба

Угольная рыба — глубоководная промысловая рыба, обитающая в северной части Тихого океана, в том числе и в России.

Trippod fish (рыба-тренога). Фото и видео

Trippod fish (рыба-тренога) — глубоководная донная рыба, известная своими длинными лучами, на которых она «стоит» на дне.

Ошибни глубоководные. Фото и видео

Ошибни — семейство глубоководных рыб, название которых происходит от греческого «ophis», что означает «змея». Встречаются в умеренных и тропических водах мирового океана.

Гигантский макрурус или Гигантский гренадер

Гигантский макрурус или гигантский гренадер – глубоководная рыба из отряда трескообразных, обитающая только в северной части Тихого океана. Имеет промысловую ценность.

Lasiognathus — умелый рыболов

Lasiognathus – рыба из рода морских чертов, обитающая в Тихом и Атлантическом океане. Среди ихтиологов известна под неофициальным названием «умелый рыболов».

Мешкоглот или черный пожиратель

Мешкоглот – глубоководный представитель окунеобразных из подотряда хиазмодовых. Это небольшая рыба вырастает до 30 см. в длину и встречается повсеместно в тропических и субтропических водах.

Macropinna microstoma — рыба с прозрачной головой. Фото и видео

Macropinna microstoma – некрупная глубоководная рыба, известная своей прозрачной головой, сквозь которую она видит глазами, расположенными внутри мягкий тканей головы. Обитает в прохладных водах Северного-Ледовитого и Тихого океана, на глубине свыше 500 метров.

Морской нетопырь

Морские нетопыри – семейство глубоководных донных рыб, адаптировавшиеся специальным образом для жизни при высоком давлении. Они практически не умеют плавать, передвигаясь по дну на своих видоизмененных плавниках, ставших похожими на ноги сухопутных.

Рыба-капля. Фото и видео рыбы-капли.

Рыба-капля (Blobfish) – глубоководная рыба, обитающая в глубоких водах вблизи Австралии и Тасмании. Чрезвычайно редко встречается человеком, и считается находящейся на грани исчезновения.

Циклотон

Циклотон – широко распространенная некрупная глубоководная рыба семейства Гоностомовых. Встречается повсеместно на глубинах от 200 до 2000 м. Циклотон – важнейший элемент пищевой цепи различных глубоководных и ценных промысловых рыб.

Морской слизень. Фото и видео

Морской слизень – глубоководный вид рыб, который вместе с бассогигасом являются самыми глубоководными рыбами на планете. В 1970 году морские слизни были обнаружены на глубине 8 км.

Опистопрокт

Опистопрокт (Barreleye) – глубоководная рыба, известная так же как «приведение-рыба». Это не крупная и очень интересная рыба. Научное название Opisthoproctidae происходит от греческого opisthe («за», «позади») и proktos («анус»).

Рыбы топорики

Рыбы-топорики – глубоководные рыбы, встречающиеся в умеренных и тропических водах мирового океана. Свое название получили за характерный внешний вид тела, напоминающий форму топора – узкий хвост и широкое «тело-топорище».

Саблезуб

Саблезуб – глубоководная рыба, обитающая в тропических и умеренных зонах на глубине от 200 до 5 000 м. Вырастает до 15 см. в длину, достигая 120 г. массы тела.

Морская химера

Морские химеры – глубоководные рыбы, самые старейшие обитатели среди современных хрящевых рыб. Дальние родственники современных акул.

Источник

Самые невероятные глубоководные обитатели

Океаны покрывают около 70 процентов земной поверхности и обеспечивают около половины воздуха, который мы вдыхаем, благодаря микроскопическому фитопланктону.

Несмотря на все это, океаны остаются самой большой загадкой. Так, 95 процентов мировых океанов и 99 процентов дна океана остается неисследованными.

Вот примеры самых невообразимых существ, которые обитают в глубинах океана.

1. Малоротая макропинна

Малоротая макропинна (Macropinna microstoma) относится к группе глубоководных рыб, у которых развилось уникальное анатомическое строение для того, чтобы соответствовать своему образу жизни. Эти рыбы чрезвычайно хрупкие, а экземпляры рыб, которые были добыты рыбаками и исследователями, деформированы из-за перепада давления.

Наиболее уникальной характеристикой этой рыбы является ее мягкая, прозрачная голова и бочковидные глаза. Будучи обычно зафиксированными в направлении вверх с зелеными «крышками объектива» для фильтрации солнечного света, глаза Малоротой макропинны могут вращаться и выдвигаться.

На самом деле, то, что кажется глазами, является сенсорными органами. Настоящие глаза располагаются под навесом лба.

Батизаурус(Bathysaurus ferox) звучит как динозавр, что в принципе недалеко от правды. Bathysaurus ferox относится к глубоководным ящероголовым, которые обитают в тропических и субтропических морях мира, на глубине 600-3,500 м. Его длина достигает 50-65 см.

Он считается самым глубоко-живущим супер хищником в мире и все, что встречается у него на пути, тут же пожирается. Как только челюсти этой дьявольской рыбы захлопываются — игра закончена. Даже ее язык усеян острыми как бритва клыками.

Вряд ли можно без содрогания смотреть на ее лицо и еще сложнее ей найти себе пару. Но это не слишком беспокоит этого грозного подводного жителя, так как у него есть как мужские, так и женские половые органы.

Рыба-гадюка является одной из самых необычных глубоководных рыб. Будучи известной, как хаулиод обыкновенный (Chauliodus sloani), она является одной из самых безжалостных хищников океана. Эту рыбу легко узнать по большому рту и острым похожим на клыки зубам. На самом деле эти клыки настолько крупные, что не помещаются у нее во рту, заворачиваясь ближе к глазам.

Рыба-гадюка использует свои острые зубы для того, чтобы проткнуть свою жертву, подплывая к ней на очень высокой скорости. У большинства этих существ растягивающийся желудок, что позволяет им в один присест заглотнуть рыбу, крупнее их самих. На конце ее позвоночника находится светящийся орган, который рыба использует для того, чтобы привлечь свою жертву.

Она обитает в тропических и умеренных водах в разных частях света на глубине 2,800 м.

4. Глубоководный морской черт

Глубоководный морской черт (Deep Sea Anglerfish) выглядит как существо из научно-фантастического мира. Возможно он относится к самым уродливым животным на нашей планете и обитает в самой негостеприимной среде — на одиноком темном морском дне.

Существует больше 200 видов морских чертей, большая часть из которых обитает в мрачных глубинах Атлантического и Антарктического океана.

Морской черт заманивает свою жертву удлиненным спинным позвоночником, изгибая его вокруг приманки, тогда как конец позвоночника светится, чтобы привлечь ничего не подозревающую рыбу к своему рту и острым зубам. Их рот настолько большой, а тело настолько гибкое, что они могут поглотить добычу, которая в два раза больше их самих.

Женские особи обычно больше по размеру и могут вырастать до метра в длину. Но самое удивительное состоит не в том, как выглядит или охотится морской черт, а в том, как он размножается. Мужские особи морского черта теряют способность переваривать пищу по мере того, как вырастают. Единственный выход — вгрызться в женскую особь. Так обе особи сливаются, по мере того, как кожа рта самца и кожа в месте укуса у самки растворяются друг в друге. Самец теряет все свои жизненно важные органы и становится паразитарным распылителем спермы, который прикреплен к самке.

Известный, как Helicocranchia Pfefferi, это милое существо является настоящей отдушиной после устрашающих зубастых рыб, которые ассоциируются с глубоководными просторами. Этот вид кальмаров живет около 100 м ниже поверхности океана. Из-за своего обитания на глубине океана, его поведение не было достаточно изучено. Эти обитатели являются не самыми быстрыми пловцами.

Их тело практически полностью прозрачно, за исключением некоторых клеток, содержащих пигменты, называющихся хроматофоры, благодаря которым эти обитатели приобретают такой очаровательный внешний вид. Они также известны своими светящимися органами, называемыми фотофорами, которые располагаются под каждым глазом.

6. Японский краб-паук

Размах ног краба-паука достигает 4-х метров, при ширине тела около 37 см и весе около 20 кг. Японские крабы-пауки могут прожить до 100 лет, также как самые большие и старейшие омары.

Эти тонкие обитатели морского дня являются чистильщиками океана, расправляясь с умершими глубоководными жителями.

Глаза японского краба расположены впереди с двумя рожками между глаз, которые укорачиваются с возрастом. Как правило, они обитают на глубине от 150 до 800 м, но чаще всего на глубине 200 м.

Японские крабы-пауки считаются настоящим деликатесом, но в последнее время улов этих крабов идет на спад благодаря программе по защите этих глубоководных видов.

Эта рыба обитает у берегов Австралии и Тасмании на глубине около 800 м. Учитывая глубину воды, в которой она плавает, рыба-капля не имеет плавательного пузыря, как у большинства рыб, так как он не очень эффективен при сильном давлении воды. Ее кожа состоит из желатиновой массы, которая немного плотнее воды, что и позволяет ей плавать над дном океана без лишних хлопот. Рыба вырастает до 30 см в длину, питаясь в основном морскими ежами и моллюсками, которые проплывают мимо.

Несмотря на то, что эта рыба несъедобна, ее часто вылавливают вместе с другой добычей, такой как омары и крабы, что ставит ее под угрозу исчезновения. Отличительной внешней характеристикой рыбы капли является ее несчастное выражение лица.

8. Мокрица, пожирающая язык

Мокрица, пожирающая язык, или Cymothoa exigua является одной из самых странных и пугающих существ океана. Это паразитическое ракообразное цепляется за язык своей жертвы — пятнистому розовому люциану и не отпускает его, высасывая всю кровь из языка, пока этот орган не атрофируется. Когда это происходит, мокрица становится новым языком, прикрепив свое тело к огрызку старого органа, питаясь остатками пищи, которую не успел проглотить люциан.

Как это ни удивительно, но сам люциан не сильно страдает от этого процесса, продолжая жить и питаться после того, как мокрица нашла у него постоянное место проживания.

9. Плащеносная акула

Люди редко встречали плащеносную акулу, которые предпочитают оставаться на глубине океана около 1500 м ниже поверхности океана. Считающиеся живыми ископаемыми, плащеносные акулы на самом деле имеют много характеристик предков, которые плавали в морях еще во времена динозавров.

Считается, что плащеносные акулы захватывают свою добычу, согнув свое тело и рванув вперед как змея. Длинная и гибкая челюсть позволяет ей целиком поглотить жертву, тогда как множество небольших и острых как иглы зубов предотвращают побег добычи. Она питается в основном головоногими моллюсками, а также костистыми рыбами и акулами.

10. Крылатки (или Рыба-лев)

Считается, что первая крылатка или Pterois, обладающая красивой окраской и большими колючими плавниками, появилась в морских водах на берегах Флориды в начале 90-х годов прошлого столетия. С тех пор они распространились по Карибскому морю, став настоящим наказанием для морских обитателей.

Эти рыбы поедают другие виды, причем, кажется, что едят они постоянно. Сами они обладают длинными ядовитыми шипами, что защищает их от других хищников. В Атлантическом океане местные рыбы с ними не знакомы и не распознают опасность, и единственный вид здесь, который может их съесть – это сами рыбы-львы, так как они являются не только агрессивными хищниками, но и каннибалами.

Из-за яда, который выпускают их шипы, укусы становятся еще болезненнее, а для тех, кто страдает от болезней сердца или аллергических реакций, это может стать смертельным.

Источник

Глубоководное сообщество — Deep sea community

Глубоководное сообщество является любым сообществом из организмов , связанных с помощью общей среды обитания в глубоком море . Глубоководные сообщества остаются в значительной степени неизведанными из-за технологических и логистических проблем и затрат, связанных с посещением этого удаленного биома . Из-за уникальных проблем (особенно высокого барометрического давления , экстремальных температур и отсутствия света ) долгое время считалось, что в этой враждебной среде мало жизни. Однако с XIX века исследования показали, что в морских глубинах существует значительное биоразнообразие .

Тремя основными источниками энергии и питательных веществ для глубоководных сообществ являются морской снег , китовые водопады и хемосинтез в гидротермальных жерлах и холодных выходах .

СОДЕРЖАНИЕ

История

До XIX века ученые предполагали, что в глубоких океанских глубинах жизни мало. В 1870-х годах сэр Чарльз Уивилл Томсон и его коллеги из экспедиции «Челленджер» обнаружили множество глубоководных существ самых разных типов.

Первое открытие какого-либо глубоководного хемосинтетического сообщества, включая высших животных, было неожиданно сделано в гидротермальных источниках в восточной части Тихого океана во время геологических исследований (Corliss et al., 1979). Двое ученых, Дж. Корлисс и Дж. Ван Андел, впервые стали свидетелями плотных хемосинтетических пластов моллюсков с подводной лодки DSV «Элвин» 17 февраля 1977 года после их неожиданного открытия с помощью дистанционной тележки за два дня до этого.

Глубина Челленджера — самая глубокая из исследованных точек всех океанов Земли; он расположен на южной оконечности Марианской впадины недалеко от группы Марианских островов . Впадина названа в честь корабля HMS Challenger , исследователи которого сделали первые записи глубины 23 марта 1875 года на станции 225 . Сообщенная глубина составила 4 475 саженей (8184 метра) по результатам двух отдельных зондирований. В 1960 году Дон Уолш и Жак Пиккар спустились на дно Челленджера в батискаф Триеста . На этой большой глубине была замечена небольшая рыба, похожая на камбалу, удалявшуюся от прожектора батискафа.

Японский дистанционно управляемый аппарат (ROV) Kaiko стал вторым судном, достигшим дна Challenger Deep в марте 1995 года. Nereus , гибридный дистанционно управляемый аппарат (HROV) Океанографического института Вудс-Хоул , является единственным транспортным средством, способным исследовать океан. глубины более 7000 метров. 31 мая 2009 года Nereus достиг глубины 10 902 метра в Глубине Челленджера. 1 июня 2009 года гидролокационное картирование Глубины Челленджера многолучевой батиметрической системой Simrad EM120 на борту НИС « Кило Моана» показало максимальную глубину 10 971 метр. (6,817 миль). Гидролокатор использует фазовое и амплитудное обнаружение дна с точностью лучше 0,2% от глубины воды (это ошибка около 22 метров на этой глубине).

Среда

Океан можно представить как разделенный на различные зоны , в зависимости от глубины и наличия или отсутствия солнечного света . Почти все формы жизни в океане зависят от фотосинтетической активности фитопланктона и других морских растений, которая превращает углекислый газ в органический углерод , который является основным строительным блоком органического вещества . Фотосинтез, в свою очередь, требует энергии солнечного света для запуска химических реакций, которые производят органический углерод.

Слой воды , до которой проникает солнечный свет, называется фотической зоной . Фотическая зона может быть разделена на два различные вертикальные области. Самая верхняя часть фотической зоны, где есть достаточно света для поддержки фотосинтеза фитопланктоном и растениями, называется эвфотической зоной (также называемой эпипелагической зоной или поверхностной зоной ). Нижняя часть фотической зоны, где интенсивность света недостаточна для фотосинтеза, называется дисфотической зоной (дисфотическая означает «плохо освещенная» по-гречески). Дисфотическую зону также называют мезопелагической зоной или сумеречной зоной . Его самая нижняя граница находится на термоклине 12 ° C (54 ° F), который в тропиках обычно находится между 200 и 1000 метров.

Эуфотическая зона в некоторой степени условно определяется как простирающаяся от поверхности до глубины, где интенсивность света составляет приблизительно 0,1–1% от солнечной освещенности поверхности , в зависимости от сезона , широты и степени мутности воды . В чистой океанской воде эвфотическая зона может достигать глубины около 150 метров, реже — до 200 метров. Растворенные вещества и твердые частицы поглощают и рассеивают свет, а в прибрежных районах высокая концентрация этих веществ приводит к быстрому ослаблению света с глубиной. В таких местах глубина эвфотической зоны может составлять всего несколько десятков метров или меньше. Дисфотическая зона, где интенсивность света значительно меньше 1% поверхностной освещенности, простирается от основания эвфотической зоны примерно до 1000 метров. Простирающаяся от нижней части навязывания зоны вниз до дна является афотической зоной , область вечной тьмы.

Поскольку средняя глубина океана составляет около 4300 метров, фотическая зона составляет лишь крошечную долю от общего объема океана. Однако из-за своей способности к фотосинтезу фотическая зона имеет наибольшее биоразнообразие и биомассу из всех океанических зон. Здесь происходит почти вся первичная продукция океана. Любые формы жизни, присутствующие в афотической зоне, должны либо быть способны перемещаться вверх через толщу воды в фотическую зону для питания, либо должны полагаться на материал, опускающийся сверху , либо должны найти другой источник энергии и питания, как это происходит в хемосинтезе. архей, обнаруженных около гидротермальных источников и холодных выходов .

Гипербаричность

Эти животные эволюционировали, чтобы пережить экстремальное давление субфотических зон . Давление увеличивается примерно на одну атмосферу каждые десять метров. Чтобы справиться с напором, многие рыбы довольно мелкие, обычно не превышающие 25 см в длину. Кроме того, ученые обнаружили, что чем глубже живут эти существа, тем более студенистая их плоть и более минималистична их скелетная структура. Эти существа также устранили все лишние полости, которые могли разрушиться под давлением, например, плавательные пузыри.

Давление — это величайший фактор окружающей среды, действующий на глубоководные организмы. В глубоком море, хотя большая часть глубоководного моря находится под давлением от 200 до 600 атм, диапазон давления составляет от 20 до 1000 атм. Давление играет большую роль в распространении глубоководных организмов. До недавнего времени у людей не было подробной информации о прямых последствиях давления на большинство глубоководных организмов, потому что практически все организмы, выловленные тралом из морских глубин, попадали на поверхность мертвыми или умирающими. С появлением ловушек со специальной камерой для поддержания давления неповрежденные крупные многоклеточные животные были извлечены из морских глубин в хорошем состоянии. Некоторые из них были сохранены для экспериментальных целей, и мы получаем больше знаний о биологических эффектах давления.

Температура

Две области наибольшего и наиболее быстрого изменения температуры в океанах — это переходная зона между поверхностными водами и глубоководными водами, термоклин и переход между глубоководным дном и потоками горячей воды в гидротермальных жерлах. Толщина термоклина варьируется от нескольких сотен метров до почти тысячи метров. Ниже термоклина водная масса глубокого океана холодная и гораздо более однородная. Термоклины наиболее сильны в тропиках, где температура эпипелагиали обычно выше 20 ° C. От основания эпипелагии температура падает на несколько сотен метров до 5 или 6 ° C на высоте 1000 метров. Он продолжает снижаться к основанию, но скорость намного медленнее. Ниже 3000-4000 м вода изотермическая . На любой заданной глубине температура практически не меняется в течение длительного времени. Нет ни сезонных изменений температуры, ни годовых изменений. Никакая другая среда обитания на земле не имеет такой постоянной температуры.

Гидротермальные источники — прямой контраст с постоянной температурой. В этих системах температура воды, выходящей из дымоходов «черного курильщика», может достигать 400 ° C (она удерживается от кипения за счет высокого гидростатического давления), а в пределах нескольких метров может снова упасть до 2–4 ° C.

Соленость

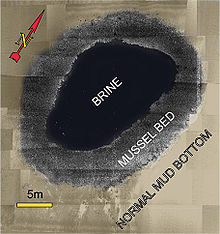

Соленость постоянна на всей глубине морских глубин. Из этого правила есть два заметных исключения:

- В Средиземном море потери воды за счет испарения намного превышают поступления от осадков и речного стока. Из-за этого соленость в Средиземном море выше, чем в Атлантическом океане . Испарение особенно велико в его восточной половине, что приводит к снижению уровня воды и увеличению солености в этой области. Возникающий в результате градиент давления выталкивает относительно прохладную воду с низкой соленостью из Атлантического океана через бассейн. Эта вода нагревается и становится более соленой по мере продвижения на восток, затем опускается в районе Леванта и циркулирует в западном направлении, чтобы снова попасть в Атлантический океан через Гибралтарский пролив . Конечным результатом этого является то, что в Гибралтарском проливе имеется поверхностное течение на восток с холодной водой меньшей солености из Атлантики и одновременное течение на запад теплой соленой воды из Средиземного моря в более глубоких зонах. Вернувшись в Атлантику, эта химически отличная средиземноморская промежуточная вода может сохраняться на тысячи километров от своего источника.

- Бассейны с рассолом — это большие участки с рассолом на морском дне . Эти бассейны представляют собой водоемы, соленость которых в три-пять раз превышает соленость окружающего океана. Для глубоководных солевых бассейнов источником соли является растворение крупных солевых отложений в результате солевой тектоники . Рассола часто содержит высокие концентрации метана, обеспечивая энергию для хемосинтетическихэкстремофилов , которые живут в этом специализированном биоме . Также известно, что бассейны с рассолом существуют на континентальном шельфе Антарктики, где источником рассола является соль, исключенная во время образования морского льда . Глубоководные и антарктические бассейны с рассолом могут быть токсичными для морских животных. Бассейны с рассолом иногда называют озерами на морском дне, потому что плотный рассол создает галоклин, который нелегко смешивается с вышележащей морской водой. Высокая соленость увеличивает плотность рассола, что создает четкую поверхность и береговую линию бассейна.

Глубокое море или глубокий слой, самый низкий уровень в океане, существующей ниже термоклина, на глубине 1000 саженей (1800 м) или более. Самая глубокая часть глубокого моря — Марианская впадина, расположенная в западной части северной части Тихого океана. Это также самая глубокая точка земной коры. Его максимальная глубина составляет около 10,9 км, что превышает высоту Эвереста . В 1960 году Дон Уолш и Жак Пиккар достигли дна Марианской впадины в батискафе Триеста . Давление составляет около 11318 тонн-сила на квадратный метр (110,99 МПа или 16100 фунтов на квадратный дюйм ).

Источник