- СРЕДИ́ННО-АТЛАНТИ́ЧЕСКИЙ ХРЕБЕ́Т

- Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

- Краткое описание Атлантического океана

- Особенности геологического строения и рельефа дна

- Подводные окраины материков

- Области переходных зон

- Срединно-Атлантический хребет

- Ложе океана

- Отложения на дне

- Дополнительная информация

- РЕЛЬЕФ ЛОЖА АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА. СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ХРЕБЕТ

СРЕДИ́ННО-АТЛАНТИ́ЧЕСКИЙ ХРЕБЕ́Т

В книжной версии

Том 31. Москва, 2016, стр. 114

Скопировать библиографическую ссылку:

СРЕДИ́ННО-АТЛАНТИ́ЧЕСКИЙ ХРЕБЕ́Т, крупнейшая горная система на дне Атлантического ок., одно из звеньев системы срединно-океанических хребтов . На севере смыкается с системой срединно-океанич. хребтов Колбейнсей, Mона и Книповича Норвежско-Гренландского бассейна (относящегося, по мнению большинства отеч. учёных, к Сев. Ледовитому ок., зарубежных – к Атлантическому ок.). С.-А. х. протягивается от о. Исландия на севере до района о. Буве (ок. 55° ю. ш.), где отклоняется в широтном направлении и срединно-океанич. хребет принимает назв. Африканско-Антарктического хребта . Простирание хребта в целом близко к меридиональному, за исключением экваториального участка, где на некотором протяжении становится субширотным. Ширина хребта увеличивается от 300 км в районе о. Исландия до 2500 км в юж. Атлантике, относит. высота не превышает 4 км. Морфологически было бы правильнее называть его, как и другие срединно-океанич. хребты, горной страной, т. к. он состоит из отд. хребтов, горных массивов, продольных долин и понижений. Наиболее расчленённый рельеф свойствен рифтовой (осевой) зоне хребта, представленной сложной системой горстовых хребтов и узких грабенов – рифтовых долин, к которым бывают приурочены глубины порядка 5–6 км. В пределах рифтовых долин отмечаются вулканич. поднятия, застывшие лавовые озёра, потоки базальтовой лавы в виде труб (пиллоу-базальты). Макс. глубины характеризуют обычно узкие поперечные впадины, связанные с секущими хребет зонами трансформных разломов; к одной из них – Романш – приурочена наибольшая глубина этой зоны дна океана (7856 м). Поперечные разломы усложняют рельеф как рифтовой зоны, так и флангов хребта. Отдельные его участки носят собств. названия. Южнее Исландии протягивается хребет Рейкьянес (до 52° с. ш.), длина 1,1 тыс. км, ширина до 300 км, наименьшая глубина над гребнем 310 м; далее на юг идёт Северо-Атлантический хребет до разлома Чейн близ экватора (8,2 тыс. км, до 1500 км, 128 м); южнее экватора тянется Южно-Атлантический хребет (6,5 тыс. км, до 1600 км, 84 м). Некоторые одиночные вершины образуют вулканич. острова (Вознесения, Святой Елены, Тристан-да-Кунья, Гоф, Буве). На склонах хребта – ряд подводных вулканов.

Источник

Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

В отношении донных отложений, окраин материков, переходных зон и рельефа дна, Атлантический океан отличается от других крупнейших водоемов. Индивидуальные черты развития объясняются его относительной молодостью, особенностями исторического движения тектонических плит и преобладающих течений в этой области водной оболочки Земли.

Краткое описание Атлантического океана

Атлантический океан, получивший название в честь титана Атланта из греческой мифологии, считается вторым в мире по величине после Тихого. Прилежащие территории материков захватывают:

- Северную и Южную Америку — на западе;

- Гренландию и Исландию — на севере, границей с этой стороны принято считать Исландско-Фарерскую возвышенность;

- Европу и Африку — в направлении востока;

- Антарктиду — на юге.

Чем ближе к северу расположена береговая линия, тем сильнее выражена ее извилистость. Побережье этой части прерывается проливами и заливами. Последние, в совокупности с внутренними морями, около 16 % всей площади водного бассейна. Объем воды в Атлантике в среднем пересчете за год составляет почти 330 млн кв. км, а это 25 % объема всей водной оболочки Земли.

Общие характеристики океана

| Площадь | 91,7 млн кв. км |

| Ширина бассейна: в наиболее узком месте в наиболее широком месте | 2830 км 6700 км |

| Средняя глубина | 3736 м |

| Наибольшая глубина | 8742 м |

| Соленость воды | 35 промилле |

| Примерная площадь внутренних морей | 15 млн кв. км. |

Океан граничит с Индийским по меридиану, берущему начало от м. Игольный, заканчивающемуся участком Антарктиды под названием Земли Королевы Мод. Границу с Тихим океаном проводят по линии от м. Горн до м. Штернек, при этом захватывают промежуточные зоны — пролив Дрейка и о. Осте.

Особенности геологического строения и рельефа дна

Северная и южная Атлантика подразделяются на провинции:

- окраина материков (шельф, склон);

- ложе (сюда входят котловины, равнины, холмы, поднятия и прочие изменения рельефа);

- Срединно-океанический хребет.

В соответствии с теорией о материковых плитах, океан начал формироваться в палеозойскую эру после распада континента Пангея. Подвижные разломы плит, где может быть зафиксирована их активность, расположены близ острова Ньюфаундленд (он входит в состав территории Канады) и Сандвичевого архипелага Антарктики.

Океан еще молод, из-за чего не успел сформировать сложную структуру рельефа.

Единственный крупный хребет делит водоем на 2 почти равные половины. Это возвышение несколько раз выходит на поверхность воды на своей протяженности и формирует тем самым вулканические острова. Исландия была образована за счет такого процесса, она и является самым большим островом водоема.

Подводные окраины материков

Границы окраин материков проходят на глубине от 40 до 350 м (принято говорить об усредненных значениях 100-200 м). Рельеф этой зоны сложный, т.к. подвергался воздействию ледников во время своего формирования. Шельф ровный только в низких широтах, особенно в местах контакта с реками, где грунтовые отложения поднимаются течением и выносятся дальше.

Ширина шельфа составляет от 15-30 м до нескольких сотен км. Последнее характерно для мелей. Они пересекаются долинами и желобами, усложняя общий вид рельефа. Т.о., геологическое строение дна усложняется с приближением к материкам.

Области переходных зон

Среди зон пересечений ложа и подводной окраины материка в Атлантическом океане выделяют области:

- Карибскую;

- Средиземноморскую;

- Южно-Сандвичеву (или моря Скоша).

Карибская и Сандвичева переходные зоны состоят из котловин, желобов, включает островные дуги. В перечисленных зонах наблюдаются резкие перепады высоты (углубления до 11 км сменяются возвышениями до 7 км), значений гравитационного и магнитного полей, теплового потока воды.

Срединно-Атлантический хребет

Толщу воды пересекает Срединно-Атлантический хребет, равно удаленный от всех границ водоема. Общая длина возвышения составляет в среднем 2 км, но изменяется в области рифтов, разломов, подводных вулканов и котловин. Т.о., в рельефе Атлантики один крупный разлом, а дно вокруг него относительно ровное и плоское.

Хребет до сих пор активен, движения тектонических плит фиксируются в течение всего года, сдвиги составляют в среднем 2 см. Такие перемещения приводят к формированию разломов, котловин и поднятий.

Ложе океана

Ложе, разделенное хребтом в обеих половинах, имеет такие котловины, как:

- Лабрадорская;

- Ньюфаундлендская;

- Северо-Американская;

- Гвианская;

- Бразильская;

- Аргентинская.

Дополнительные пересечения дна происходят в областях поднятия островов (например, Канарских, Зеленого Мыса), где ложе снова делится на котловины. Их наименования соответствуют названиям островов, приводящих к разделению равнин.

В областях котловин, вдали от береговых линий материков, скапливаются абиссальные отложения. Их состав представлен сложной смесью остатков бактерий, водорослей, горных пород и продуктов извержения вулканов. Осадочные породы составляют не менее 1 км по всей площади дна.

600 подводных гор насчитывается на площади дна Атлантики, причем наибольшая их концентрация обнаруживается на Бермудском плато.

Крупные и протяженные долины Хейзена и Мори расположены ближе к северным границам океана. Традиционно геологи выделяют только их.

Отложения на дне

Донные отложения представлены в большей степени илами, сформированными простейшими отряда фораминифер (около 65 %). Они распространены по всей площади ложа, захватывая при этом Срединно-океанический хребет. Атлантика отличается тем, что в ней такие любители теплого климата смогли распространиться далеко на север, что нехарактерно для других водоемов. Такая особенность объясняется воздействием на них теплого течения Гольфстрима.

Наиболее глубокие участки дна выстланы красной глиной (20 % от всего состава грунта). Хоть концентрации элементов небольшие, цвет этих областей объясняется включениями частиц железа и марганца. По механической структуре такие отложения слабые и тонкие. На дне также присутствует небольшое количество кремниевых (с содержанием кремнезема в 70 %) и коралловых илов. Последние обнаруживаются в котловинах. Совсем малочисленны вулканические и птероподовые илы, представленные, однако, в других океанах в еще меньших концентрациях.

Дополнительная информация

Судя по мнениям опытных путешественников и многочисленным отзывам, Атлантику стоит изучать с Марокко, где расположен пляж Агадир. Протяженную береговую линию и пологую мель посчитали хорошим местом для привлечения туристов. Местную территорию не затронули загрязнения воды, а пляжи регулярно убираются сотрудниками отелей.

Океан испытывает на себе сильную антропогенную нагрузку.

Первая экологическая катастрофа, датированная концом XIX в. и широко признанная миром, затронула жизнь популяций атлантических китов. Интенсивно развивающийся промысел привел к полному исчезновению их местных видов. Затем территории долгое время восстанавливались, но в середине XX в. популяции китов вновь оказались на грани исчезновения.

Мексиканский залив, относящийся к территориям Атлантического океана, в 2010 г. подвергся загрязнению нефтью из-за аварии на добывающей станции. Более 5 млн баррелей черного масла вылилось в воду, из-за чего почти вся акватория залива попала под запрет на промысел, а местная фауна сократилась на 7 тыс. особей.

Акватория несколько раз подвергалась загрязнению радиоактивными отходами с атомных станций, на дне захоронено более 17 тыс. зацементированных контейнеров с цезием, плутонием, нервно-паралитическим газом и цианистыми ядами. Разрушение емкостей в проливах с неглубокими водами наносит вред местной флоре и фауне. Такое влияние испытал на себе даже Ла-Манш.

Источник

РЕЛЬЕФ ЛОЖА АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА. СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ХРЕБЕТ

Стержневым орографическим элементом рельефа дна Атлантического океана является Срединно-Атлантический хребет, который протягивается в его пределах от района Шпицбергена на севере до 65° ю.ш. на юге. Простирание хребта непостоянно, но в целом близ ко к меридиональному, за исключением экваториального участка, где оно на некотором протяжении становится субширотным. Ширина хребта достигает 2500 км в южной Атлантике, но к северу от Исландии сокращается до 300 км. Относительная высота Срединно-Атлантического хребта до 4 км.

Морфологически было бы правильнее называть это горное сооружение, как и другие срединно-океанические хребты, не хребтом, а горной страной или нагорьем, так как оно состоит из

|

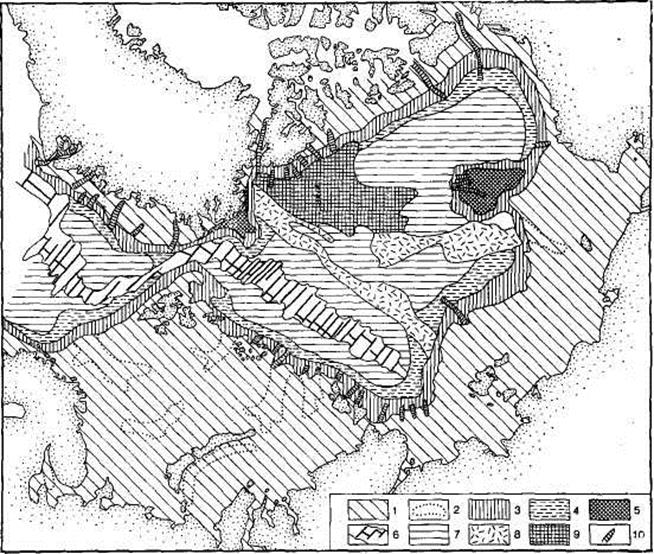

Рис. 33. Рельеф дна Северного Ледовитого океана: 1 — шельф; 2 —крупные депрессии на шельфе; 3 — материковый склон; 4— материковое подножье; 5 — краевое плато, 6— срединно-океанический хребет; 7 — котловины ложа океана; 8 — хребты ложа океана, 9 — океаническое плато; 10 — подводные каньоны и долины

отдельных хребтов, горных массивов, продольных ложбин и понижений. Наиболее расчлененный и контрастный рельеф свойствен рифтовой зоне хребта, представленной сложной системой горстовых хребтов и узких грабенов — рифтовых долин, причем к последним нередко бывают приурочены глубины порядка 5—6 км. Максимальные глубины характеризуют обычно узкие поперечные впадины, связанные с секущими хребет зонами разломов. Примером такой впадины является узкая и глубокая впадина Романы (7730 м). Поперечные разломы еще больше усложняют рельеф как рифтовой зоны, так и флангов Срединно-Атлантического хребта.

Как и другим срединно-океаническим хребтам, Срединно-Атлантическому хребту присущ рифтогенный тип земной коры, характеризующийся высокой плотностью и отсутствием четко выраженной границы Мохо. В рифтовой зоне хребта распространены наряду с базальтами ультраосновные породы — перидотиты, дуниты. Для осевой зоны и флангов характерно чередование положительных и отрицательных магнитных аномалий, причем наиболее резко выраженная положительная аномалия отмечена в центральной рифтовой долине. Гравитационные аномалии в редукции Буге (т. е. приведенные к уровню моря) над срединным хребтом обычно положительные, но для рифтовых долин нередки резкие отрицательные аномалии.

К рифтовой зоне приурочены эпицентры землетрясений. Наибольшее сосредоточение эпицентров отмечено на участках хребта, пересекаемых широтными и субширотными разломами. Один из таких разломов пересекает хребет в районе Азорских островов. С ним связаны активные проявления современного вулканизма.

Большое число параллельных друг другу поперечных разломов отмечено в приэкваториальной части хребта. Отдельные сегменты хребта, отсекаемые этими разломами, сдвинуты относительно друг друга на многие десятки и даже сотни километров. Этими сдвигами и обусловлено общее субширотное простирание Срединно-Атлантического хребта на его экваториальном отрезке.

Фланги хребта имеют также резко пересеченный горный рельеф и характеризуются проявлениями современного вулканизма центрального типа. Наиболее значительными современными действующими вулканами на крыльях и в рифтовой зоне хребта являются вулканы хребта Рейкьянес (отрезок срединного хребта, примыкающий к Исландии), Тристан-да-Кунья, Ян-Майен.

Ложе Атлантического океана по обе стороны от Срединного хребта сложено земной корой океанического типа. Наименьшую мощность кора имеет под крупными океаническими котловинами, разделенными подводными возвышенностями и хребтами с несколько повышенной толщиной земной коры. Эти котловины и возвышенности имеют собственные названия, которые приведены на прилагаемой схеме (рис. 34).

Ниже в качестве примера приводится строение одной из подводных возвышенностей ложа океана — Бермудского плато, расположенного в центральной части Североамериканской котловины. Бермудское плато имеет вид горста-антеклизы, с обрывистым юго-восточным и пологим

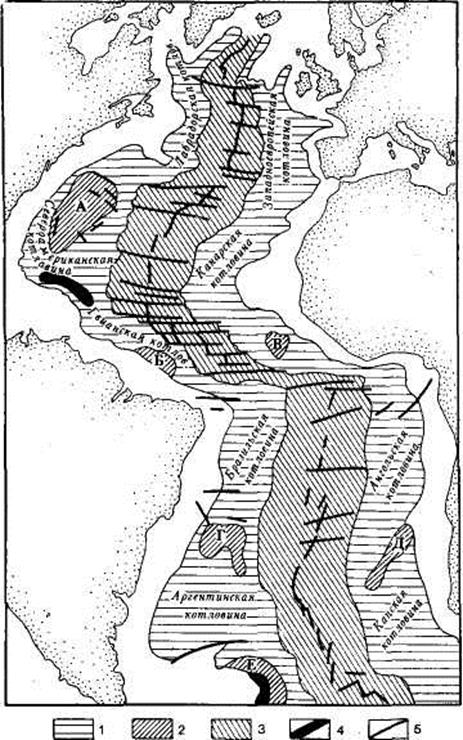

Рис. 34. Рельеф дна Атлантического океана:

/ — котловины ложа океана; 2 —поднятая ложа океана (Л— Бермудское, Б —Демерера, В — Сиерра-Леоне, Г — Риу-Гранди, Д—Китовый хребет, Я —Внешний хребет); 3 — срединно-океаническне хребты; 4 — глубоководные желоба; 5 — зоны разломов

северо-западными склонами. В строении плато ярко проявляется трещинная тектоника. Крутой склон расчленен глубокими ложбинами типа подводных каньонов, представляющих собой, видимо, узкие грабены, открытые в сторону котловины. Целая сеть разломов проявляется и в рельефе поверхности плато. На пересечениях разломов возвышаются подводные вулканы. Группа наиболее высоких вулканов образует фундамент Бермудских островов, сложенных коралловыми известняками. Последние представляют собой коралловые образования, насаженные на вершины подводных вулканических гор.

Строение рельефа дна океанических котловин довольно однообразно. Почти в каждой котловине Атлантического океана выделяется два основных типа рельефа. Большая часть площади дна котловины имеет холмистый рельеф с интенсивностью вертикального расчленения в среднем 250—600 м, в некоторых случаях — до 1000 м. Этот тип рельефа получил название «рельефа абиссальных холмов». Меньшая часть площади дна котловины почти идеально выровнена. Эти совершенно плоские пространства с ничтожными уклонами поверхности получили наименование плоских абиссальных равнин. Они обычно занимают не самые глубокие участки котловин, а те, которые расположены ближе к материковому склону и подножью. Сейсмические исследования показали, что на равнинах значительны мощности осадочного слоя — до 1,5 км, тогда как в пределах абиссальных холмов толщина осадочного слоя измеряется несколькими сотнями или даже десятками метров.

Происхождение абиссальных холмов связывают с вулканическими процессами. По мнению Г. Менарда, это частично погребенные под осадками мелкие формы вулканического происхождения типа лакколитов и щитовых вулканов. При очень малой мощности океанической коры вполне возможно образование при ее прогибании сети мелких разломов, по которым осуществляются вулканические проявления. После затухания магматического процесса происходит частичное погребение лакколита или щитового вулканического аппарата под толщей донных осадков.

Дата добавления: 2014-12-20 ; просмотров: 1577 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

.jpg)