Греческие города на побережье Черного моря

Около 640 г. до н.э. возникло первое греческое поселение на северном побережье Черного моря — на острове Березань, а затем на протяжении второй половины VII — VI вв. были построены Ольвия в устье Буга. Пантикапей на Керченском полуострове, позже Херсонес в Крыму и др. Все они, исключая Херсонес, были основаны выходцами из малоазийского Милета. От этих первоначальных поселений отпочковались дочерние — пантикопейцы основали Танаис в устье Дона. Первоначально все причерноморские полисы представляли из себя аналоги собственно греческих. Это были аристократические или смешанные полудемократические города-республики, в которых все свободное население полиса являлось его гражданами. Полисы владели и какими-то землями вокруг города, где обитало и коренное население, с которым устанавливались прочные, хотя и неоднозначные связи.

Основную статью вывоза из областей Северного Причерноморья составлял хлеб. Так, в IV в. до н.э. около половины всего зерна, потребляемого в Афинах, привозилось с Босфора. Кроме того, в горда метрополии поставляли отсюда рыбу, кожи, а также невольников. Скифские рабы не пользовались большим спросом из-за их строптивости, а также потенциальной склонности к вину.

В свою очередь, эллинские полисы изначально специализировались на ремесленном производстве товаров, необходимых аборигенам.

На юге России и Малороссии имеется множество курганов скифо-сарматского времени.

Источник

Города черного моря основанные греками

Возникновение городов на северном и восточном побережье Черного моря явилось следствием колонизационной деятельности греков, охватившей в VIII—VI вв. до н. э. весь Средиземноморский бассейн и получившей в истории название «великой колонизации». Причины колонизационного движения греков коренились в особенностях развития греческого общества в то время. Смена патриархально-родовых отношений рабовладельческими, все более широкое применение рабского труда в различных сферах производственной деятельности, развитие ремесла и торговли, значительный рост численности населения создавали в раннегреческих государствах относительное перенаселение, приводившее к эмиграции части граждан. Острая социальная борьба, сопровождавшая становление рабовладельческих отношений, была дополнительным стимулом для выселения все новых групп, терпевших поражение в этой борьбе на том или ином ее этапе. Особенно активно участвовали в колонизационной деятельности наиболее передовые центры материковой и островной Греции и Малоазийского побережья: Коринф, Мегары, Халкида, Милет, Фокея и др.

В течение VIII—VI вв. до н. э. греки основали множество новых городов. Они заселили берега Адриатического моря, особенно много греческих городов возникло в Южной Италии и в Сицилии. Далее, на южном побережье современной Франции, была основана колония Массилия (современный Марсель), которая в свою очередь образовала ряд колоний на берегах Пиренейского полуострова. На северном берегу Африки греки основали города Навкратис в дельте Нила и Кирену на Ливийском побережье. Греческой колонизации подверглись и северные берега Эгейского моря, Мраморное и, наконец, Черное моря. После того как греки освоили южное и западное побережье Черного моря, дошла очередь до Северного и Восточного Причерноморья.

Греки никогда не создавали своих поселений в ненаселенных местах. При основании колоний они, несомненно, учитывали возможности развития торговых связей с местным населением, наличие в колонизуемой стране условий для сбыта изделий греческого ремесла и для получения необходимого сырья, продуктов питания и рабов.

Северное и Восточное Причерноморье манили к себе греков большими и разнообразными выгодами, которые они собирались извлечь из связей этих областей с Грецией. Земледельческое население обитавшее в низовьях Днепра и Буга, в восточном Крыму, в Прикубанье и в Колхиде, могло доставить грекам-колонистам хлеб и другие продукты сельского хозяйства; кочевники обширных степей Восточной Европы разводили в огромном количестве скот; в устьях рек, в Азовском и Черном морях водились ценные породы рыб: можно было организовать добычу соли; в горах Кавказа и Крыма росли ценные породы деревьев.

Многочисленное и достаточно развитое в социальном и культурном отношении население Северного и Восточного Причерноморья — скифы, меоты, колхи и др.— могло стать потребителем греческих ремесленных товаров. Наконец, это же население должно было доставить грекам новые контингенты рабов, поскольку частые межплеменные столкновения сопровождались захватом пленных. Все эти выгоды освоения черноморских берегов были настолько велики, что с лихвой компенсировали и трудности плавания по бурному Черному морю, и весьма ощутимую для греков суровость климата его северных берегов, и враждебность некоторых причерноморских племен.

Греки познакомились с северным и восточным берегами Черного моря еще задолго до колонизации. Эллинские мифы о плавании аргонавтов за золотым руном в Колхиду, о пребывании Ифигении в Тавриде (Крыму) и Ахилла на острове Левка (Змеиный остров около устья Дуная) отражают раннее знакомство греков с Черным морем. Сначала побережье Понта изредка посещали отдельные греческие мореплаватели, полу-купцы-полупираты, промышлявшие и торговлей, и разбоем, смотря по обстоятельствам. Затем эти посещения стали более регулярными, греки стали создавать на берегах Черного моря временные, а потом и постоянные торговые станции — эмпо-рии. Первый такой эмпорий возник еще в VII в. до н. э. на небольшом острове Березанъ, расположенном в море около устья Днепро-Бугского лимана. Затем эмпории появились во многих местах Северного Причерноморья.

В эту раннюю эпоху техника судостроения и судовождения была еще такова, что греки не могли совершать плавания по открытым водным пространствам и пересекать Черное море. Плавание было каботажным — греческие торговые суда шли от одной гавани до другой, останавливаясь на ночь в прибрежных бухтах. Они везли для продажи племенной знати северочерноморских племен вино, металлические изделия, вооружение, расписную греческую посуду. Эти изделия греческого ремесла нередко находят в погребениях скифов и меотов VII— VI вв. до н. э. Освоение Северного Причерноморья греками шло с запада на восток — греческие корабли, войдя через Босфор в Черное море, двигались вдоль западного (или «левого») его берега на север и затем вдоль северного берега — на восток. Вдоль южного берега Понта греки достигали Колхиды.

В VI в. до н. э. на северном и восточном берегах Понта появились греческие города. Обычно они возникали на местах прежних торговых станций. Крупнейший торговый греческий город в Малой Азии Милет основал наибольшее количество городов-колоний в Причерноморье. В устье Днестра (по-гречески Тираса) милетцы создали Тиру, на берегу Бугского лимана (недалеко от современного Николаева) — Ольвию; в восточном Крыму возникли Феодосия, носящая и теперь это название, и Пантикапей — на месте современной Керчи.

В колонизации Северного Причерноморья участвовали и другие греческие города. Жители Теоса основали около 540 г. до н. э. Фанагорию на Таманском полуострове (у современной станицы Сонной); митиленцы с острова Лесбос создали Гермонассу па месте нынешней станицы Таманской. В то же время в восточном Крыму, на Тамани, на восточном берегу Понта возник еще ряд более мелких городов: Нимфей, Тири-така, Киммерик, Кепы, Синдская Гавань (позднее превратившаяся в большой город Горгиппию) и др. Из крупных городов Северного Причерноморья позднее других, уже в последней четверти V в. до н. э., был основан выходцами из Гераклеи Пон-тийской, расположенной на южном берегу Черного моря, Херсонес; развалины его находятся около Севастополя.

В большинстве случаев, как было отмечено, греки основывали свои поселения на землях, уже обжитых местных оседлым населением. Обычно греческие эмпории, а затем города возникали в устьях больших рек или по берегам проливов, обеспечивающих удобные водные связи с внутренними районами страны, что было очень важно для развития торговли.

Взаимоотношения греков-колонистов с местным населени-ем во времена существования эмпориев и в первый период жизни греческих городов во многом остаются неясными. Вероятно, эти отношения обычно были мирными; иначе трудно объяснить, как малочисленные пришельцы могли обосноваться и удержаться среди враждебного им населения. Местная племенная знать, заинтересованная в развитии торговых сношений с греками, надо думать, охотно предоставляла им места для поселений. Но, по-видимому, уже очень скоро у многих греческих городов произошли столкновения с окружающими племенами. Возникновение греческого города нередко должно было сопровождаться вытеснением или порабощением части местного населения. Это неминуемо приводило к столкновениям. Тот факт, что греки при основании города стремились выбрать наиболее удобное в стратегическом отношении место и что вновь образованные города опоясывались мощными оборонительными стенами, свидетельствует о возможности враждебных отношений между городами и окружающим населением.

Важнейших районов античной цивилизации, возникших в процессе греческой колонизации, в Северном Причерноморье было три. Первый — Ольвия с окружающими ее мелкими поселениями по берегам Днепро-Бугского лимана. Второй — большая группа крупных и мелких городов, основанных по обоим берегам Керченского пролива (или Боспора Киммерийского, по античной терминологии). Уже в V в. до н. э. эти города объединились и создали довольно обширное, по представлениям древних, Боспорское государство, или Боспор. Третий район — Херсонес и принадлежащие ему земли в юго-западном и западном Крыму. Более изолированы были античные города на восточном побережье Понта, известные нам, впрочем, пока еще недостаточно.

Источник

Археология античных городов Северного и Кавказского Причерноморья

Во второй половине I тысячелетия до н. э.— первых веках н. э. Причерноморье было одним из районов античной цивилизации сначала греческого, потом греко-эллинистического и римского мира. Первые поселения древних греков на северном берегу Черного моря появились в VII—VI вв. до н. э. Одно из них раскопано на о. Березань в устье Днестровско-Бугского лимана. Древние поселения были основаны греками и на берегу Керченского пролива. Там, где раскинулась Керчь, был основан древний Пантикапей. На противоположном, кубанском, берегу возникла Фанагория. Недалеко от Пантикапея находились колонии Тиритака, Нимфей и Мирмекий, на Кавказском побережье Черного моря — Диоскуриада в Абхазии, Фасис в устье Риони и др. Несколько позже, в V в. до н. э., сюда проникли дорийцы, в результате чего в Крыму возник древний Херсонес.

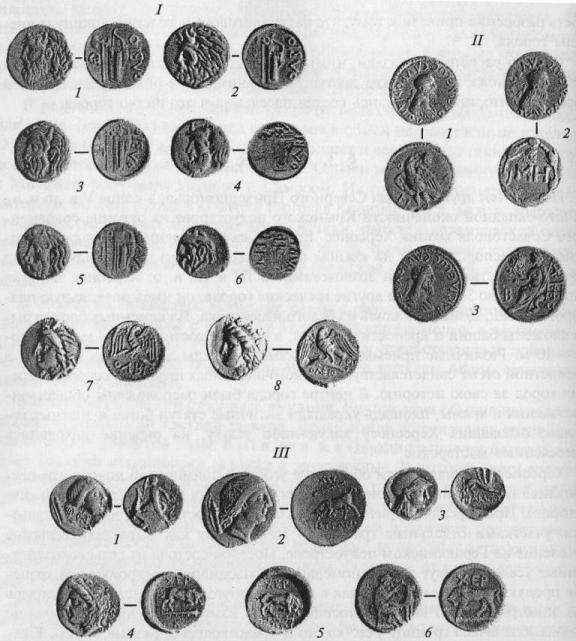

Древнегреческие города-колонии — это совершенно самостоятельные государства: ни в экономическом, ни в политическом отношении они не зависели от метрополии. Колонии имели свое правление, суды, законы, проводили независимую внутреннюю и внешнюю политику, чеканили монету.

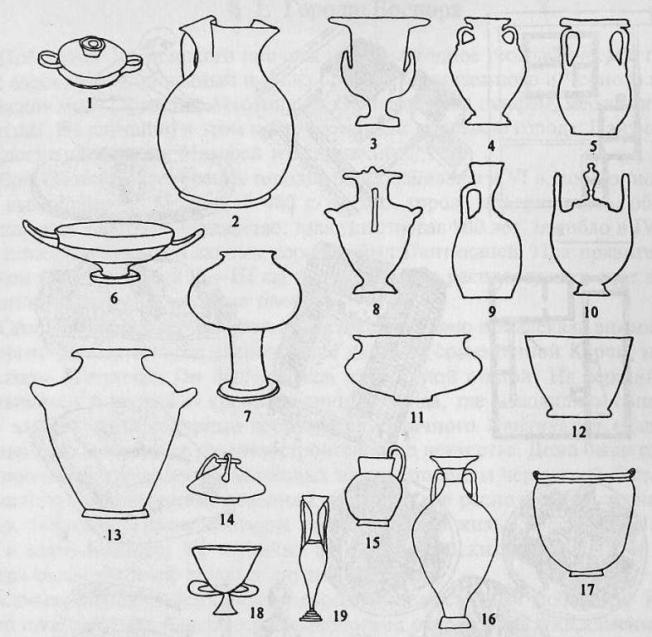

Типы античных сосудов: 1 — лекана; 2 — ойнохия; 3 — кратер; 4 — амфора; 5 — пелика; 6 — килик; 7 — псиктер; 8 — гидрия; 9 — лекиф; 10 — кальпида; 11 — динос; 12 — скифос; 13 — стамсон; 14, 15 — кувшины; 16 — панафинейская амфора; 17 — ситула; 18 — кубок; 19 — амфора Лутофона

Отдельные причерноморские колонии позднее сами основывали поселения. Например, Пантикапей имел несколько колоний, важнейшей из которых была расположенная в низовьях Дона Танаис. Греческие колонии активно торговали как с местным населением — предметами ремесленного производства,— так и с Грецией, куда поставляли хлеб, рабов, соленую рыбу и другие товары. Греческие колонии развивались в тесном взаимодействии с местными племенами.

Античные поселения с их высокой городской культурой, архитектурой, письменностью, театром и изобразительным искусством, гуманистическим в своей основе мировоззрением играли передовую роль на протяжении почти тысячелетней истории. В греческих городах процветали кузнечное, гончарное, ювелирное, камнерезное ремесла. Жители занимались сельским хозяйством, выращивали пшеницу, ячмень, виноград и овощи. В городах обрабатывалась и скапливалась для вывоза в Грецию товарная продукция.

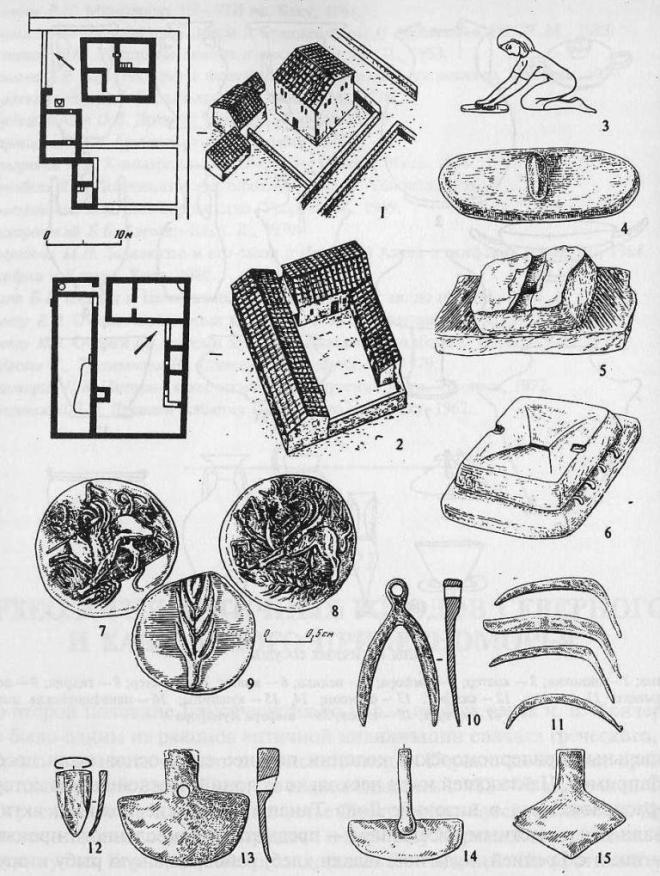

Хозяйство античных поселений Причерноморья: 1, 2 — планы и реконструкция сельских усадеб (по Н.М. Печенкину и А.Н. Щеглову); 3 — работа на зернотерке; 4 — зернотерка с пестом; 5, 6 — ручные мельницы; 7-9 — пантикапейские золотые и серебряные монеты IV-II вв. до н.э. с изображениями колосьев пшеницы; 10-15 — железные серпы и мотыги

Большинство греческих городов Северного Причерноморья не были объединены ни политически, ни экономически. В этом отношении отличались только города, расположенные по берегам Боспора Киммерийского (Керченский пролив), которые входили в единое Боспорское государство.

Города Боспора

Побережье Керченского пролива имеет выгодное географическое положение: здесь проходил водный путь из Греции, Средиземного и Черного морей в Азовское море (древнюю Меотиду), к киммерийцам, скифам, меотам и другим народам. Не случайно в этом месте возникали греческие города: Пантикапей и Феодосия, Тиритака, Нимфей и Мирмекий.

Большинство боспорских городов были основаны в VI в. до н. э. ионийцами, выходцами из Милета. В 480 г. до н. э. города объединились, образовав Боспорское царство. Государство, просуществовав 900 лет, погибло в IV в. н. э. под натиском гуннов. Главным городом был Пантикапей. При правителях династии Спартокидов в IV—III вв. до н. э. Боспор распространил свое влияние на многочисленные местные племена.

Столица Боспорского царства Пантикапей давно привлекала внимание археологов. Древний город располагался на месте современной Керчи, на склонах горы Митридат. Он был обнесен крепостной стеной. На вершине горы возвышался акрополь — крепость внутри города, где находились общественные здания. Архитектурные сооружения античного Пантикапея отличаются изяществом и высоким уровнем строительного искусства. Дома были сложены из тщательно отесанных известковых плит и покрыты черепицей. Установлено наличие в городе хозяйственных участков, где располагались зернохранилища. Торговля зерном занимала важное место в жизни населения Пантикапея и всего Боспора. Не случайно на пантикапейских монетах IV в. до н. э. изображался хлебный колос и античный плуг.

Самым большим боспорским городом на восточном побережье Керченского пролива была Фанагория. Археологами открыты остатки каменных зданий различного назначения. Одно из них огромное по размерам помещение — гимназия, где молодые греки занимались физическими упражнениями. Среди развалин найдены принадлежности для гимнастических упражнений, несколько стригилей — ими удаляли масло с тела спортсмена, производя массаж,— и арибаллы — специальные сосуды, в которых хранили масло для натирания тела.

Находясь в устье одного из судоходных рукавов Кубани, Фанагория была торговым городом. Во время раскопок обнаружены склады амфор V в. до н. э., служивших для хранения и транспортировки на кораблях жидких и сыпучих продуктов.

В ряде мест около городов открыты греческие погребения, отличающиеся от местных по устройству погребальных склепов и инвентарю. Хоронили в каменных саркофагах, покрытых резьбой и гипсовыми украшениями. Саркофаги помещали в могильные ямы и склепы, которые выкладывались из камня по типу греческих домов, со ступенчатыми сводами. Например, грандиозное и изящное сооружение представляет собой «царский» курган в Пантикапее, имевший длинный коридор с уступчатым перекрытием. Стены склепа расписаны. В так называемом склепе спортсменов в Пантикапее стены украшены изображениями стригилей, полотенец и лавровых венков. В склепе около Фанагории изображены голова богини и золотые фигурки участников празднества в честь богини Деметры. Считают, что здесь была погребена жрица.

Античное искусство:

7 — гидрия IV в. до н. э.; 2— ойнохия с изображением Диониса и Ариадны IV в. до н. э.; 3 — амфора; 4 — килик; 5, 6— надгробия из Херсонеса (5— Филократа, 6 — Сальвина, трубача Аврелия); 7 — роспись склепа Деметры в Пантикапее, I в. до н. э. — I в. н. э., Плутон похищает Кору (по М.М. Кобылиной); 8 — скульптура женщины в хитоне и гиматии, III в. до н. э.; 9 — фигурка актера в хитоне с рукавами и гиматии, V в. до н. э.; 10 — фигура в подпоясанном хитоне, V в. до н. э.; 11 — скульптура женщины в хитоне и гиматии, IV в. до н. э.

(по Г.А. Кошеленко, И.Т. Кругликовой)

Уникальные произведения греческого искусства обнаружены в склепах Горгиппии на месте современной Анапы. На фресках одного из них изображены подвиги Геракла, а в склепе рядом, где в саркофаге погребен знатный воин, лежали золотые мужские перстни, браслеты, шейная гривна, покрытый золотой чеканкой кинжал и ножны с изображением орла, терзающего зайца. На голове воина был золотой венок с фигурой Афродиты.

Античный город являлся центром сельскохозяйственной округи. Интересный материал дали раскопки поселений у сел Георгиевка, Киммерийка и др. Один из домов на поселении близ Киммерийки сохранился почти полностью. К общей глухой стене примыкали три изолированных помещения с открытым двориком, вымощенным каменными плитами. Внутри помещений находились каменные очаги, зерновые ямы, масса керамики. Большое количество сельских поселений относится к IV—III вв. до н. э. В это время существовали различные типы сельских поселений, около которых находились поля и огороженные участки — клеры.

Раскопки показали, что в конце IV в. до н. э. возникает большая рабовладельческая сельскохозяйственная усадьба с оградой, двором, хозяйственными помещениями и зерновыми ямами. Ее владелец выстраивал хозяйство на денежной основе (продавая продукты за деньги), о чем свидетельствуют находки монет.

Боспор был важным поставщиком хлеба в Афины. При боспорском правителе Левконе I (IV в. до н. э.) в Афины вывозилось 400 тыс. медимнов хлеба (1 медимн = 39,17 кг). На Боспоре существовала двухпольная система земледелия: земля делилась на два участка, один из которых оставался под паром, а другой обрабатывался. Позднее, в I в. до н. э., на Боспоре получили распространение железные наральники, выкованные из плоских брусков. Землю для посева обрабатывали железными мотыгами полулунной формы, напоминающими современную тяпку. Урожай убирали железными серпами и косами. Зерно размалывали зернотерками. В IV—III вв. до н. э. появились жернова.

В боспорских городах было развито виноделие. В Мирмекии, Тиритаке и других городах обнаружены остатки виноделен. Открыты каменные давильные площадки, прессы, резервуары для отстаивания и хранения вина. Показательны многочисленные находки остатков керамической тары, служившей для хранения большого количества вина. Греки не знали деревянных бочек, все сыпучие и жидкие продукты они хранили и перевозили в огромных глиняных сосудах. Среди сосудов совершенных форм известны амфоры — расширяющийся к верху узкогорлый сосуд с двумя высокими ручками по бокам (в них перевозили зерно, вино, масло). Во врытых в землю огромных пифосах хранили зерно. В домашнем быту употреблялись пелики, кратеры для смешивания вина с водой, килики для вина, гидрии, различные туалетные сосуды. Посуду обжигали дважды: один раз перед росписью, другой — после нанесения рисунка. Роспись на сосудах обычно была сюжетной и представляла, в частности, сцены из жизни богов. В зависимости от цвета лака, которым покрывали поверхность сосуда и наносили рисунок, сосуды делились на чернолаковые и краснолаковые. Черный лак отличается необыкновенной прочностью и красивым матовым блеском. Он не боится ни температуры, ни влаги, ни воздействия кислот. Чернолаковые сосуды, пролежав в земле более двух тысяч лет, свежи и изящны. К сожалению, секрет изготовления этого лака утрачен.

Очень красивы краснолаковые сосуды. Их фон заполнялся черным лаком, а фигуры и орнамент оставались натурального цвета и только кое-где краской подчеркивались выпуклость мышц, движение изображаемого героя. Мифологические сцены на сосудах, как правило, воспроизводят эпизоды из произведений Гомера и древнегреческих трагиков. Часто встречаются и бытовые сцены: пиры, прогулки, игра на музыкальных инструментах и т. д.

В III в. до н. э. в росписи керамики стали применяться и другие краски: белая, желтая и синяя. Такая многоцветная керамика характерна уже для эллинистического времени. Изготовление керамики было важной отраслью ремесленного производства. В г. Нимфее, например, обнаружены развалины печей для обжига глиняной посуды и формы для выделки терракотовых статуэток, а в Пантикапее открыты развалины черепичных мастерских. Черепица и сосуды были снабжены специальными клеймами мастерских, в которых они вырабатывались. Кроме гончаров, в городах Боспора жили кузнецы, ювелиры, столяры, камнетесы.

В классовом обществе Боспора расцветало и ювелирное ремесло. Причем нигде в мире, в том числе и в Греции, не найдено таких образцов античного ювелирного искусства, как в Причерноморье, в курганах греков и знатных скифов. Греки создали прекрасные художественные сосуды, великолепные лавровые и дубовые венки из золота, изумительные по красоте золотые серьги и ожерелья. В городах Боспора часто находят небольшие статуэтки молодых женщин с пышными прическами, мужчин и детей. В этих скульптурных портретах переданы легкие улыбки и плавные движения.

Античные общества необходимо рассматривать с учетом исторических событий. Они находят отражение и в археологических материалах. Во II в. до н. э. в Боспоре поднялось восстание во главе со скифом-рабом Савмаком. Восставшие свергли царя династии Спартокидов. Этим воспользовалось эллинистическое государство Понт. Понтийский полководец Диофант разгромил восставших. Боспорские города вошли в состав Понтийской державы.

Ольвия

На правом берегу Южно-Бугского лимана в начале IV в. до н. э. выходцами из Милета была основана Ольвия (Счастливая). Город возник на берегу Буга, где находилась гавань и источники питьевой воды. Раскопки дали материал о хозяйстве и быте горожан. Ольвия была обнесена крепостной стеной с башнями, в северной части находились главные городские ворота. Город делился на нижний и верхний, расположенный на вершине холмов, имел правильную планировку, его территория была разбита на кварталы, улицы пересекались под прямым утлом. В центральной части верхнего города находилась площадь (агора), от которой начиналась главная городская магистраль. На площади размещались торговые ряды, а неподалеку под открытым небом находился греческий театр. С севера к ольвийской агоре примыкал священный участок с большим алтарем, храмами Зевса и Аполлона. В центре города был возведен постамент для мраморных плит с декретами.

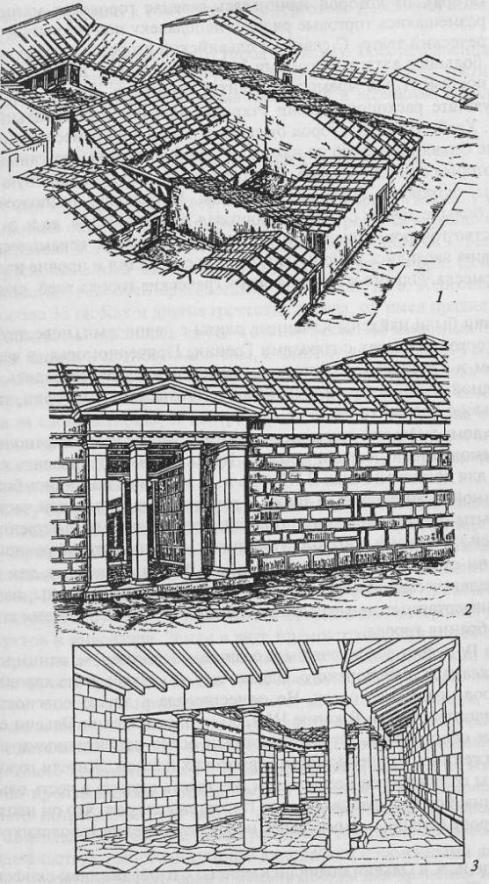

Постройки Ольвии:

реконструкция общего вида жилого дома в районе агоры (по С.Д. Крыжицкому); 2—3 — дом с алтарем, реконструкция (по Б.В. Фармалевскому, Е.И. Леви)

В результате раскопок Ольвии открыты подвалы и специальные склады для зерна. Хлеб поступал в город от скифов в обмен на ремесленные изделия. О торговле Ольвии известно по находкам монет и черепкам от глиняных сосудов, на которые ставили клеймо. Жители Ольвии вели оживленную торговлю с Милетом, островами Родосом и Самосом. Из городов, расположенных на материке, больше других с Ольвией торговал Коринф. В V в. до н. э. возрастает количество товаров, привезенных из Аттики. Вместе с керамической посудой в Ольвию ввозились вино и оливковое масло, ткани и прочие изделия греческого ремесла. Ольвия же поставляла в греческие города хлеб, скот, рыбу и рабов.

В Ольвии были найдены каменные плиты с надписями, повествующими о прочных торговых связях с городами Греции, Причерноморья, в частности с Херсонесом и Гераклеей. Постоянным партнерам предоставлялись привилегии. На одной каменной плите написаны льготы жителям Афин, приезжавшим в Ольвию торговать.

Жилые дома в Ольвии строились из камня. Внутри дома обычно находился дворик, вымощенный цветной галькой. Вдоль домов устраивались специальные стоки для дождевой воды. В III в. до н. э. в Ольвии появились богатые дома со сложной планировкой, а также и двухэтажные. В верхней части города были открыты остатки большого дома, в котором главный, внутренний, двор был окружен колоннами и выложен мозаикой из разноцветной речной гальки.

В Ольвии существовала республиканская форма правления, так называемая рабовладельческая демократия. Все дошедшие до нас законы, изданные в Ольвии и начертанные на мраморных плитах, исходили от имени совета народного собрания города.

В конце IV в. до н. э. Ольвия была осаждена Запирионом, одним из полководцев Александра Македонского. Однако ему не удалось взять хорошо укрепленный город, и он снял осаду. Но существовала и другая опасность: город часто беспокоили скифы. В конце III в. до н. э. отношения Ольвии с соседями-скифами обострились. Отношения стали более напряженными в результате продвижения в Причерноморье сарматских племен. Жители города были обеспокоены создавшимся положением. Из текста декрета в честь ольвийского гражданина, богатого рабовладельца Протогена следует, что он неоднократно давал городу большие суммы денег на восстановление городских укреплений.

Во II в. до н. э. в Ольвии появились монеты с изображением скифского царя Скилура. Появление их не случайно: город попал в зависимость от скифов. Несколько позже Ольвия подверглась нападению со стороны фракийских племен — готов; они захватили город. Постоянные военные столкновения и опасность разорения привели к тому, что часть торгового населения покинула пределы города.

Однако раскопки показали, что город не исчез. Восстановленная Ольвия не была похожа на прежнюю цветущую и занимала не более трети прежней своей территории. Изменились состав населения и хозяйство города.

Херсонес

Позже, чем другие города Северного Причерноморья, в конце V в. до н. э., на юго-западной оконечности Крымского полуострова на окраине современного Севастополя возник Херсонес. Его основали выходцы из Гераклеи Понтийской, расположенной на южном побережье Черного моря. Сейчас город почти полностью раскопан археологами. В III в. до н. э. Херсонес занимал площадь около 38 га. Как и другие греческие города, он имел правильную планировку улиц. Дома строились из белого известняка. Из каменных блоков были сложены башни и крепостные стены, в ширину достигавшие 4 м, а в высоту — 10 м. Различные приемы кладки камня и следы заделанных пробоин в крепостной стене свидетельствуют о многочисленных штурмах, которые пережил город за свою историю. В центре города были расположены общественные здания и храмы, площадь украшали античные статуи богов и знатных горожан, оказавших Херсонесу какую-либо услугу; на окраине находились ремесленные мастерские.

Херсонесу принадлежали обширные угодья в приморской полосе, где раскинулись небольшие сельские поселения. Среди них Керкинитида (совр. Евпатория). Приморская территория считалась государственной землей и сдавалась участками отдельным гражданам города. Вот как выглядело сельское поселение на Гераклийском полуострове. Поселок состоял из сельскохозяйственных усадеб. Вокруг жилых помещений возводились постройки для хранения продуктов и инвентаря. Земля в виде прямоугольных участков отводилась под виноградники. Участки обносили низкой каменной стенкой, которая не только обозначала границу участка, но и предотвращала размыв почвы. Каждое сельское поселение представляло собой маленькую крепость, где можно было укрыться на случай внезапного нападения обитавших по соседству тавров. В случае длительных военных операций жители, вероятно, уходили в город.

В Херсонесе выращивали хлеб и виноград, который шел на изготовление вина. Вино производилось в основном для продажи, а хлеб выращивали для внутреннего потребления. По закону граждане не могли продавать хлеб на сторону. Виноделие же было широко развитым товарным производством. Об этом свидетельствуют многочисленные винодельни с каменными давильными прессами, отстойниками для сока и обилие посуды для хранения и транспортировки вина — так называемые херсонесские амфоры. На них ставили специальное клеймо, по которому можно проследить адресат херсонесских виноделов. Наряду с простыми амфорами херсонесцы делали изящную чернолаковую столовую посуду и терракотовые статуэтки. Кроме гончарного, были развиты и другие ремесла: ткацкое, оружейное и ювелирное.

Античные монеты Причерноморья: I — Ольвия: 1-6 — гемидрахмы IV-III вв. до н.э., медь; 7, 8 — статеры серебряные 330-320 гг. до н.э.; II — Боспор: 1 — драхма Савромата II, 196-210 гг. н.э., медь; 2 — сестерций Савромата II; 3 — двойной золотой динарий Савромата II; III — Херсонес: 1 — дидрахма III в. до н.э., серебро; 2 — тетрадрахма III в до н.э., серебро; 3-6 — медные гелидры III-II вв. до н.э.

Херсонес был государством-республикой рабовладельческой демократии. Рабы использовались в ремесленном производстве, в домашнем хозяйстве.

Археологами найдена присяга граждан Херсонеса III в. до н. э. Текст выбит на мраморной плите, стоявшей когда-то в центре города. Каждый гражданин должен был именем богов поклясться охранять демократический строй своего города: «Я буду единомышлен о спасении свободы и государства, и граждан, не предам Херсонеса, Керкинитиды и Прекрасной Гавани и прочих укрепленных пунктов и из остальной территории, которыми Херсонес управляет, ничего, никому, ни эллину, ни варвару, но буду оберегать все это для херсонесского города. Я не буду ниспровергать демократического строя и не дозволю этого предающему и ниспровергающему и не утаю этого, но доведу до сведения государственных должностных лиц. Я не буду составлять заговора ни против херсонесской общины, ни против кого-либо из граждан, кто не объявлен врагом народа». Считается, что этот документ появился в результате неудачной попытки свергнуть демократию и установить тиранию.

Жители Херсонеса поклонялись местным божествам. Верховным божеством была Дева. В городе находился храм и жертвенник в честь Девы, выстроенные на акрополе. Почиталось и другое божество — Херсонес, олицетворявшее город. Наряду с местными культами популярностью пользовался культ греческого мифологического героя Геракла.

Жизнь херсонесцев протекала под постоянной угрозой нападения со стороны тавров, а потом скифов. Нападения участились в конце III—II в. до н. э. Известно, что херсонесцы заключили договор о помощи с Понтийским царством. Когда в конце II в. до н. э. на город напали скифы, понтийский царь Митридат послал на помощь Херсонесу флот во главе с полководцем Диофантом. Об этих и последующих событиях мы знаем из эпиграфического памятника — почетного декрета в честь понтийского полководца Диофанта. Он разбил скифов, захватил их столицу — Неаполь Скифский. Однако и Херсонес был включен в состав Понтийской державы.

В 63 г. до н. э. Херсонес перешел под власть Рима. В городе был размещен римский легион. Хозяйственная жизнь города в период господства Рима продолжала развиваться. Наблюдаются некоторые особенности, которые зафиксированы археологами: большое количество рыбозасолочных цистерн и кладовых соленой рыбы. В одной из надписей упоминается существовавший в городе специальный рыбный рынок. Рыба в первые века н. э. была основной статьей экспорта во внешней торговле Херсонеса.

Во времена римского господства город формально продолжал считаться свободным, чеканил свою монету, но фактически находился на положении римского провинциального центра.

Литература

Античные государства Северного Причерноморья // Археология СССР. М., 1984.

Античная цивилизация. М., 1973.

Античные поселения Нижнего Побужья. Киев, 1990.

Блаватский В.Д. Античная археология и история. М., 1985.

Боспорские города // МИА. М.; Л., 1958. № 85.

Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону. Л., 1980.

Гайдукевич В.Ф. Боспорские города. Л., 1981.

Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА. М., 1966. № 83.

Кругликова И.Т. Античная археология. М., 1984.

Кругликова И.Т. Сельское хозяйство Боспора. М., 1976.

Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии. Л., 1988.

Масленникова А.А. Население Боспорского государства в VI—II вв. до н. э. // Проблемы античной культуры. М., 1986.

Некрополь боспорских городов // МИА. М.; Д., 1959. N° 69.

Нефедкин А.К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI—I вв. до н. э.). СПб., 2001.

Ольвия и Нижнее Побужье в античную эпоху //МИА. М.; Л., 1956. № 50.

Пантикапей // МИА. М.; Л., 1957. № 56.

Фанагория // МИА. М.; Л., 1956. № 57.

Источник