- Водные массы Мирового океана и фронтальные зоны

- Характеристика водных масс мирового океана

- Что называют водной массой. Водные массы океана

- Что называют водной массой Мирового океана?

- Главные характеристики морских водных масс

- Основные зоны водных масс Мирового океана

- Виды вод океанической тропосферы

- Характеристика экваториальных водных масс

- Характеристика тропических водных масс

- Субтропические водные массы

- Характеристика субполярных водных масс

- Характеристика и особенности полярных водных масс

- Виды и свойства водных масс океанической стратосферы

Водные массы Мирового океана и фронтальные зоны

Вся масса вод Мирового океана условно подразделяется на поверхностные и глубинные. Поверхностные воды — слой толщиной 200—300 м — по природным свойствам весьма разнородны; их можно назвать океанической тропосферой. Остальные воды — океаническая стратосфера, составляющая главную массу вод, однороднее.

Поверхностные воды — зона активного термического и динамического взаимодействия

океана и атмосферы. В соответствии с зональными климатическими изменениями они подразделяются на различные водные массы, прежде всего по термогалинным свойствам. Водные массы — это сравнительно большие объемы воды, формирующиеся в определенных зонах (очагах) океана и обладающие в течение длительного времени устойчивыми физико-химическими и биологическими свойствами.

Любушкина

Выделяют пять типов водных масс: экваториальные, тропические, субтропические, субполярные и полярные.

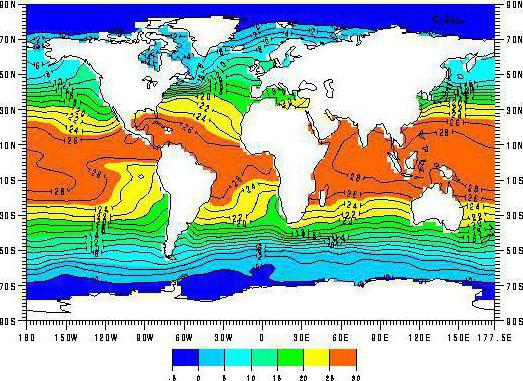

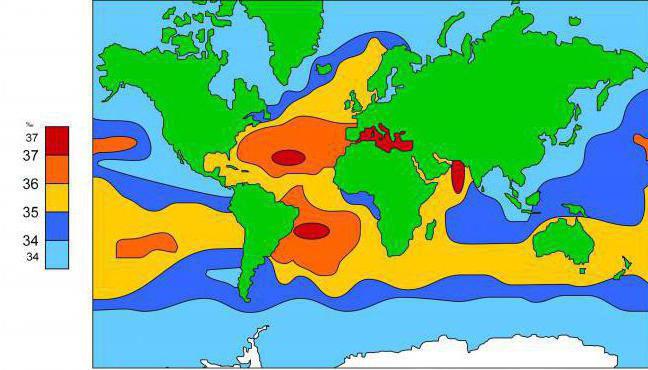

Экваториальные водные массы (О — 5° с. ш.) образуют межпассатные противотечения. Они обладают постоянно высокими температурами (26 — 28 °С), четко выраженным слоем температурного скачка на глубине 20 — 50 м, пониженной плотностью и соленостью — 34 — 34,5%0, малым содержанием кислорода — 3 — 4 г/м 3 , небольшой насыщенностью жизненными формами. Преобладает подъем водных масс. В атмосфере над ними располагается пояс низкого давления и штилей.

Тропические водные массы (5 —35° с. ш. и 0—30° ю. ш.) распространены по экваториальным перифериям субтропических барических максимумов; они формируют пассатные течения. Температура летом достигает +26. +28°С, зимой опускается до +18. +20 °С, причем она различается у западных и восточных побережий из-за течений и прибрежных стационарных апвеллингов и даун-веллингов. Апвеллинг (англ. ирюеШпд — всплывание) — восходящее движение воды с глубины 50—100 м, порождаемое сгонными ветрами у западных побережий материков в полосе 10—30 км. Обладая пониженной температурой и в связи с этим значительной насыщенностью кислородом, глубинные воды, богатые биогенными и минеральными веществами, входя в поверхностную освещенную зону, увеличивают продуктивность водной массы. Даунвеллинги — нисходящие потоки у восточных побережий материков за счет нагона воды; они заносят вниз тепло и кислород. Слой температурного скачка выражен весь год, соленость 35—35,5%0, содержание кислорода 2—4 г/м 3 .

Субтропические водные массы обладают наиболее характерными и устойчивыми свойствами в «ядре» — круговых акваториях, ограниченных большими кольцами течений. Температура в течение года изменяется от 28 до 15°С, есть слой температурного скачка. Соленость 36—37%о, содержание кислорода 4 — 5 г/м 3 . В центре круговоротов происходит опускание вод. В теплых течениях субтропические водные массы проникают в умеренные широты до 50° с. ш. и 40—45° ю. ш. Эти трансформированные субтропические водные массы занимают здесь практически полностью акватории Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Охлаждаясь, субтропические воды отдают огромное количество тепла атмосфере, особенно зимой, играя весьма значительную роль в планетарном теплообмене между широтами. Границы субтропических и тропических вод весьма условны, поэтому

некоторые океанологи объединяют их в один тип тропических вод.

Субполярные — субарктические (50 — 70° с. ш.) и субантарктические (45 — 60° ю. ш.) водные массы. Для них типично разнообразие характеристик и по сезонам года, и по полушариям. Температура летом 12—15 °С, зимой 5 — 7 °С, уменьшаясь в сторону полюсов. Морских льдов практически не бывает, но есть айсберги. Слой температурного скачка выражен лишь летом. Соленость уменьшается от 35 до 33%о по направлению к полюсам. Содержание кислорода 4—6 г/м 3 , поэтому воды богаты жизненными формами. Эти водные массы занимают север Атлантики и Тихого океана, проникая в холодных течениях вдоль восточных берегов материков в умеренные широты. В южном полушарии они образуют сплошную зону к югу от всех материков. В целом это западная циркуляция воздушных и водных масс, полоса штормов.

Полярные водные массы в Арктике и вокруг Антарктиды обладают низкой температурой: летом около О °С, зимой —1,5. —1,7 °С. Здесь постоянны солоноватые морские и пресные материковые льды и их обломки. Слоя температурного скачка нет. Соленость 32— 33%0. В холодных водах растворено максимальное количество кислорода — 5 — 7 г/м 3 . На границе с субполярными водами наблюдается опускание плотных холодных вод, особенно зимой.

Каждая водная масса имеет свой очаг формирования. При встречах водных масс с разными свойствами образуются океанологические фронты, или зоны конвергенции (лат. сопуещо — схожусь). Обычно они формируются на стыке теплых и холодных поверхностных течений и характеризуются опусканием водных масс. В Мировом океане несколько фронтальных зон, но основных — четыре, по две в северном и южном полушариях. В умеренных широтах они выражены у восточных берегов материков на границах субполярного циклонического и субтропического антициклонического круговоротов с их соответственно холодными и теплыми течениями: у Ньюфаундленда, Хоккайдо, Фолклендских островов и Новой Зеландии. В этих фронтальных зонах гидротермические характеристики (температура, соленость, плотность, скорости течения, сезонные колебания температуры, размеры ветровых волн, количество туманов, облачность и пр.) достигают экстремальных значений. К востоку из-за перемешивания вод фронтальные контрасты размываются. Именно в этих зонах зарождаются фронтальные циклоны внетропических широт. Две фронтальные зоны существуют и по обе стороны от термического экватора у западных берегов матери-

ков между тропическими относительно холодными водами и теплыми экваториальными водами межпассатных противотечений. Они тоже отличаются высокими значениями гидрометеорологических характеристик, большой динамической и биологической активностью, интенсивным взаимодействием океана и атмосферы. Это районы зарождения тропических циклонов.

Есть в океане и зоны дивергенции (лат. с^^Vе^§еп<о — отклоняюсь) — зоны расходимости поверхностных течений и подъема глубинных вод: у западных берегов материков умеренных широт и над термическим экватором у восточных берегов материков. Такие зоны богаты фито- и зоопланктоном, отличаются повышенной биологической продуктивностью и являются районами эффективного рыбного промысла.

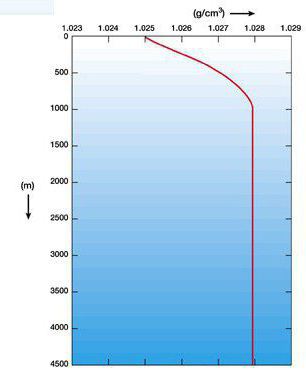

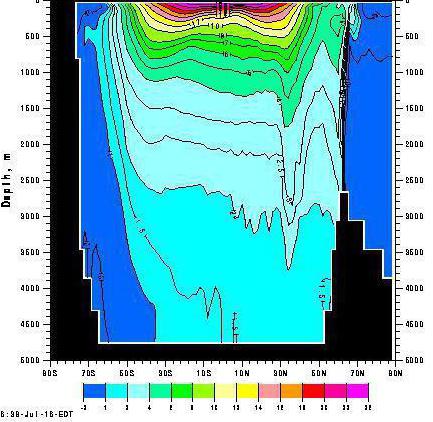

Океаническую стратосферу по глубине делят на три слоя, различающиеся по температуре, освещенности и другим свойствам: промежуточные, глубинные и придонные воды. Промежуточные воды располагаются на глубинах от 300—500 до 1000—1200 м. Толщина их максимальна в полярных широтах и в центральных частях антициклонических круговоротов, где преобладает опускание вод. Их свойства несколько различны в зависимости от широты распространения. Общий перенос

этих вод направлен от высоких широт к экватору.

Глубинные и особенно придонные воды (толщина слоя последних — 1000—1500 м над дном) отличаются большой однородностью (низкими температурами, богатством кислорода) и медленной скоростью перемещения в меридиональном направлении от полярных широт к экватору. Особенно широко распространены антарктические воды, «сползающие» с материкового склона Антарктиды. Они не только занимают все южное полушарие, но и доходят до 10—12° с. ш. в Тихом океане, до 40° с. ш. в Атлантике и до Аравийского моря в Индийском океане.

Из характеристики водных масс, особенно поверхностных, и течений ярко видно взаимодействие океана и атмосферы. Океан дает атмосфере основную массу тепла, преобразуя лучистую энергию Солнца в тепловую. Океан — огромный дистиллятор, снабжающий сушу посредством атмосферы пресной водой. Тепло, поступающее в атмосферу от океанов, обусловливает различное атмосферное давление. Из-за разницы в давлении возникает ветер. Он вызывает волнение и течения, которые переносят тепло в высокие широты или холод в низкие и т. д. Процессы взаимодействия двух оболочек Земли — атмосферы и океаносферы — сложны и многообразны.

Дата добавления: 2016-02-02 ; просмотров: 2124 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Характеристика водных масс мирового океана

Термин водная масса заимствован из синоптической метеорологии, где широко употребляется аналогичное понятие воздушная масса. Учение о водных массах начало формироваться на рубеже XIX и ХХ веков, одним из первых этот термин предложил А. Дефант в своей монографии «Dynamische Ozeanographie». В дальнейшем практически все крупные океанографы прошлого века внесли свой вклад в развитие представлений о водных массах Мирового океана, и до настоящего времени это учение остается среди важных разделов физической океанологии. В среде отечественных исследователей моря наиболее широко распространено определение водной массы, сформулированное А.Д. Добровольским: «Водной массой следует называть, некоторый, сравнительно большой объем воды, формирующийся в определенном районе Мирового океана – очаге, источнике этой массы – обладающий в течение длительного времени почти постоянным и непрерывным распределением физических, химических и биологических характеристик, составляющих единый комплекс, и распространяющихся, как одно, единое целое».

Формирование и долговременное существование водных масс осуществляется преимущественно в верхних слоях океана при интенсивном обмене с атмосферой теплом, влагой, импульсом и другими характеристиками, а также в результате переноса огромных объемов инородных вод в меридиональном направлении в системе глобальной океанической циркуляции. Именно последний фактор, например, способствует возникновению и постоянному существованию промежуточной атлантической водной массы в Северном Ледовитом океане.

Одним из главных вопросов в учении о водных массах является их идентификация. Каждая водная масса формируется, как следует из определения, в конкретном районе, где приобретает только ей одной присущие характеристики. В большинстве случаев, определение многих важных дополнительных характеристик при стандартных гидрологических наблюдениях в океане не производится. При проведении океанографических работ чаще всего измеряются температура и соленость. Эти две характеристики стали основными параметрами в анализе водных масс. На них, а также на производных параметрах – условной плотности и условном удельном объеме базируется температурно-соленостный или T,S-анализ вод Мирового океана. Поэтому каждая водная масса помимо названия, своего имени, имеет еще термохалинный индекс, например: Южно-Атлантическая глубинная водная масса (Т=3,5о, S=35.0‰). В названии водной массы обычно закреплено место ее формирования или район распространения, а также расположение по вертикали. От поверхности до дна по вертикали в открытом океане обычно удается выделить несколько водных масс, наложенных одна на другую: поверхностную, промежуточную, глубинную, придонную. Число их может быть разным, какая-то водная масса может отсутствовать, но расположение по вертикали будет именно таким, как приведенное выше. Поверхностные водные массы, находящиеся в постоянном контакте с приводным слоем атмосферы, подвергаются сильному влиянию ветра и вызванного им волнения, перемешивающих верхний слой, а также периодическим сезонным изменениям температуры и солености и по этим причинам обычно не имеют однозначных T,S- индексов.

На границах между водными массами практически всегда отмечается увеличение значений градиентов гидрологических характеристик, в первую очередь температуры и солености. По вертикали это слои скачка, известные как термоклин, галоклин и пикноклин. По горизонтали соседние водные массы отделяются одна от другой на поверхности океанов гидрологическими фронтами и фронтальными зонами, которые опускаются в глубины в виде фронтальных поверхностей

Источник

Что называют водной массой. Водные массы океана

Также как и воздушное пространство, водное неоднородно по своей зональной структуре. О том, что называют водной массой, мы поговорим в этой статье. Выявим основные их виды, а также определим ключевые гидротермические характеристики океанических акваторий.

Что называют водной массой Мирового океана?

Водные океанические массы – это сравнительно большие слои океанических вод, обладающие определёнными свойствами (глубина, температура, плотность, прозрачность, количество содержащихся солей и т.д) характерными для данного типа водного пространства. Формирование свойств определённого вида водных масс происходит на протяжении большого периода времени, что делает их относительно постоянными и водные массы воспринимаются, как единое целое.

Главные характеристики морских водных масс

Водные океанические массы в процессе взаимодействия с атмосферой приобретают различные характеристики, отличающиеся в зависимости от степени воздействия, а также от очага формирования.

- Температура — один из главных показателей, по которым происходит оценка водных масс Мирового океана. Закономерно, что температура поверхностных морских вод находит свой экстремум в экваториальной широте, по мере отдаления от которой водная температура понижается.

Основные зоны водных масс Мирового океана

Комплексные характеристики водных масс формируются под воздействием не только территориального признака в сочетании с климатическими условиями, но и вследствие смешивания разных водных потоков. Верхние слои океанических вод более подвержены смешиванию и влиянию атмосферы, нежели более глубинные толщи воды того же географического региона. В связи с этим фактором водные массы Мирового океана подразделяются на два больших раздела:

- Океаническая тропосфера – верхние, так называемые поверхностные слои воды, нижняя граница которых достигает 200-300, а иногда и 500 метров глубины. Отличаются наиболее подверженным влиянием со стороны атмосферных, температурно-климатических условий. Имеют разнородные характеристики в зависимости от территориальной принадлежности.

Виды вод океанической тропосферы

Океаническая тропосфера образуется под влияние совокупности динамичных факторов: климата, осадков, а также прилива материковых вод. В связи с этим поверхностные воды имеют частые колебания температуры, уровня солёности. Движение водных масс из одной широты в другую формирует образование тёплых и холодных течений.

В поверхностных водах наблюдается наибольшая насыщенность формами жизней в виде рыб и планктона. Виды водных масс океанической тропосферы принято подразделять по географическим широтам с ярко-выраженным климатическим фактором. Назовём основные из них:

- Экваториальные.

- Тропические.

- Субтропические.

- Субполярные.

- Полярные.

Характеристика экваториальных водных масс

Территориальная зональность экваториальных водных масс охватывает географическую полосу от 0 до 5 северной широты. Экваториальный климат характеризуется практически одинаково высоким температурным режимом на протяжении всего календарного года, поэтому и водные массы данного региона прогреты в достаточной степени, достигают температурной отметки 26-28.

Вследствие выпадения обильных осадков и притока пресной речной воды с материка экваториальные океанические воды имеют небольшой процент солёности (до 34,5‰) и наименьшую условную плотность (22-23). Насыщенность водной среды региона кислородом также имеет наименьший показатель (3-4 мл/л) ввиду высокой среднегодовой температуры.

Характеристика тропических водных масс

Зона тропических водных масс занимает две полосы: 5-35 северного полушария (северо-тропические воды) и до 30 южного (южно-тропические воды). Формируются под воздействием особенностей климата и воздушных масс – пассатов.

Летний температурный максимум соответствует экваториальной широте, но зимой этот показатель опускается до отметки 18-20 выше нуля. Зона характеризуется наличием восходящих водных потоков с глубины 50-100 метров у западных прибрежных материковых линий и нисходящими потоками у восточных берегов материка.

Тропические виды водных масс имеют больший, чем у экваториальной зоны, показатель солёности (35–35,5‰) и условной плотности (24-26). Насыщенность кислородом тропических водных потоков остаётся приблизительно на таком же уровне, что и у экваториальной полосы, а вот насыщенность фосфатами превосходит: 1-2 мкг-ат/л против 0,5-1 мкг-ат/л у экваториальных вод.

Субтропические водные массы

Температура в течение года субтропической водной зоны может опускаться до 15. В тропической широте опреснение вод происходит в меньшей степени, чем в других климатических поясах, поскольку здесь выпадает малое количество осадков, в то время как идёт интенсивное испарение.

Здесь солёность вод может доходить до 38‰. Субтропические водные массы океана при охлаждении в зимний период года отдают много тепла, тем самым внося значительный вклад в процесс теплообмена планеты.

Границы субтропической зоны доходят примерно до 45 южного полушария и до 50 с.ш. Наблюдается повышение насыщенности вод кислородом, а значит и формами жизни.

Характеристика субполярных водных масс

По мере отдаления от экватора температура водных потоков снижается и варьирует в зависимости от времени года. Так на территории субполярных водным масс (50-70 с.ш и 45-60 ю.ш.) зимой температура воды падает до 5-7, а летом повышается до 12-15 о С.

Солёность воды имеет тенденцию уменьшения от субтропических водных масс в направлении к полюсам. Происходит это вследствие таяния айсбергов – источников пресной воды .

Характеристика и особенности полярных водных масс

Локализация полярных океанических масс – околоматериковые полярные северные и южные пространства, таким образом, океанологи выделяют наличие арктических и антарктических водных масс. Отличительными особенностями полярных вод являются, конечно же, наименьшие температурные показатели: летом в среднем 0, а зимой 1,5-1,8 ниже нуля, что также влияет на плотность – здесь она самая высокая.

Помимо температуры, отмечается и низкая солёность (32-33‰) за счёт таяния материковых пресных ледников. Воды полярных широт очень богаты кислородом и фосфатами, что благоприятно сказывается на разнообразии органического мира.

Виды и свойства водных масс океанической стратосферы

Океаническую стратосферу океанологи условна подразделяют на три вида:

- Промежуточные воды охватывают толщи воды на глубине от 300-500 м до 1000 м, а иногда и 2000 м. По сравнению с двумя остальными видами водных масс стратосферы, промежуточный слой наиболее освещённый, тёплый и в большей степени богат кислородом и фосфатами, а значит и богаче подводный мир планктоном и различными видами рыб. Под влиянием соседства с водными потоками тропосферы, у которой преобладает стремительно текущая водная масса, гидротермические характеристики и скорость течения водных потоков промежуточного слоя весьма динамичны. Общая тенденция движения промежуточных вод наблюдается в направлении от высоких широт к экватору. Толщина промежуточного слоя океанической стратосферы не везде одинакова, более широкий слой наблюдается у полярных зон.

- Глубинные воды имеют ареал распространения, начиная с глубины в 1000-1200 м, и доходят до 5 км ниже уровня моря и характеризуются более постоянными гидротермическими данными. Горизонтальное течение водных потоков данного слоя гораздо меньше промежуточных вод и составляет 0,2-0,8 см/с.

- Придонный слой воды наименее изучены океанологами в виду своей недосягаемости, ведь они располагают на глубине более 5 км от поверхности воды. Главными особенностями придонного слоя является практически постоянный уровень солёности и высокая плотность.

Источник