- Зонально-азональные черты Мирового океана

- ЗОНА́ЛЬНОСТЬ МИРОВО́ГО ОКЕА́НА

- 4.1.1. Экологические зоны Мирового океана

- Читайте также

- 6.2. Современные экологические катастрофы

- Лесовод лесной зоны

- Какие впадины Мирового океана входят в первую десятку самых глубоких?

- Насколько ниже нынешнего был уровень Мирового океана в разгар ледникового периода?

- 11.3. Экологические факторы

- 2.1. Экологические факторы

- ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЗОНЫ

- Гипногенные зоны

- Ресурсы Мирового океана

- Вертикальная и горизонтальная зональность океана.

Зонально-азональные черты Мирового океана

Географическая поясность Мирового океана выражена более четко, чем на суше, благодаря большей однородности океанической поверхности и ограниченному воздействию такого мощного возмущающего фактора, как рельеф (рельеф морского дна влияет на зональность в условиях шельфа). Районирование Мирового океана проводится по распределению водно-тепловых условий акваторий и здесь также выделяют пояса и зоны (табл. 6.1). Наряду с водно-тепловыми условиями, важным фактором географической зональности в океане является система постоянных ветров и морских течений, обусловленная распределением атмосферного давления. Эти особенности проявляются через комплекс климатических, гидрологических, биологических и других характеристик океаносферы, которые составляют понятие «водная масса» (см. гл. 5). Таким образом, районирование Мирового океана возможно и по распределению водных масс. Границы поясов океаносферы прослеживаются по конфигурации океанических фронтов, разделяющих водные массы. Районирование поверхности и глубин океана проводится раздельно.

Первая схема районирования поверхности Мирового океана была предложена Д.В. Богдановым и включала 11 поясов (см. рис. 6.1). С.В. Калесник ограничился выделением восьми поясов: северных ледовитых морей, северного умеренного, циркуляции северных пассатных течений (включая субтропические и тропические пояса Д.В. Богданова), коралловых морей (в основном соответствует экваториальному и субэкваториальному поясам), циркуляции южных пассатных течений, южных морских прерий (аналогичный умеренному поясу Южного полушария), средней зоны Южного океана (субантарктический пояс Д.В. Богданова) и южных ледовитых морей. В схеме С.В. Калесника обращает на себя внимание асимметрия структуры Северного и Южного полушарий, которая существенно проявляется в циркуляции вод Мирового океана. А. М. Рябчиков и другие московские географы выделяют 7 географических поясов в Северном полушарии: арктический, субарктический, умеренный, субтропический, тропический, субэкваториальный и экваториальный. Близкий состав поясов отмечен и для Южного полушария, где они менее четки и местами почти сливаются (например, субантарктический и южный умеренный).

Таблица 6.1. Термические условия зональности Мирового океана (по К.М.Петрову, 1999)

| Географические пояса (I—V) и зоны (1 —13) | Радиационный баланс, ккал/см 2 в год | Температура воздуха, °С | Температура воды, ° С | ||

| зима | лето | зима | лето | ||

| I. Холодный северный | |||||

| 1. Арктическая | 100 | 15-20 | >25 | 20-25 | >25 |

| 7. Экваториальная | >100 | 20-25 | >25 | 20-25 | >25 |

| 8. Южная тропическая | >100 | 15-20 | 20-25 | 15-20 | 20-25 |

| IV. Умеренный южный | |||||

| 9. Субтропическая | 80—100 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 15-20 |

| 10. Теплонотальная | 60-80 | 5-10 | 10-15 | 5-10 | 10-15 |

| 11. Холоднонотальная | 40-60 | 0-5 | 5-10 | 0-5 | 5-10 |

| V. Холодный южный | |||||

| 12. Субантарктическая | 10-20 |

|

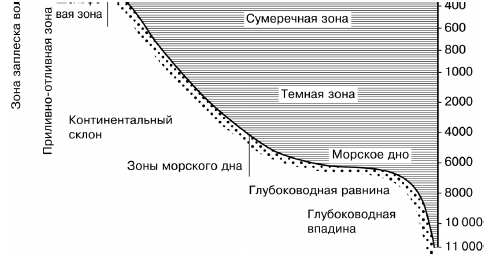

Рис. 8. Схема вертикальной зональности Мирового океана

Кроме богатой и разнообразной литорали умеренных широт (с биомассой в среднем 20-30кг/м 2 ) выделяется литораль тропическая (коралловых рифов и мангровых зарослей).

Деревья в вязком, илистом грунте вынуждены укрепляться с помощью корней-подпорок, и дыхательных корней, свисающих с ветвей. В мангровых зарослях живет большое количество моллюсков (устриц, древоточцев — торедо), иглокожих, ракообразных полихет, птиц (пеликанов, бакланов, аистов, фламинго), крокодилов и змей.

За литоралью, в пределах хорошей освещенности и хорошего перемешивания вод, располагается зона сублиторали (до глубины примерно 200м). В верхних горизонтах сублиторали сосредоточены большие скопления водорослей: из зеленых — ульва, кладофора; из бурых — фукусы, ламинарии; из красных — анфельция, литотамнион, филлофора. Растительность может распространяться до глубины 200м, но уже на 150м — это жалкие кустики.

Главную массу животных сублиторали умеренных широт составляют двустворчатые моллюски (пектены, устрицы, сердцевидки, мактры), иглокожие (морские звезды, офиуры, ежи, лилии), многощетинковые черви. Иногда в большом количестве встречаются губки, мшанки, кишечнополостные (актинии, альционарии, горгонарии), асцидии. Из рыб — камбалы, палтусы, треска, пикша.

На глубинах от 200 до 3000м находится зона батиали, в которой разнообразная и богатая фауна поверхностных слоев океана сменяется глубоководной со всеми се особенностями. Исчезает пестрота окраски, появляются однотонные или бесцветные животные, утончаются скелеты и раковины — порой до их полной потери, удлиняются конечности, иногда увеличиваются размеры глаз (или глаза полностью исчезают), получают высокое развитие органы осязания. С увеличением глубины понижается температура, увеличивается давление (через каждые 10м на 1 атмосферу), уменьшается количество света, а на глубине 1500м он полностью отсутствует.

На глубине 2600м обнаружили очень интересную экосистему, расположенную у выходов гидротермальных источников. В последующие годы открытия следовали одно за другим. В настоящее время такие экосистемы известны на глубинах до 6000м. Они состоят из крупных моллюсков, двухметровых червей (вестиментифер), рыб, гигантских бактерий (до 0,1мм). Биомасса этих экосистем очень высока. Первичными продуцентами в них служат хемосинтезирующие бактерии. Открытые экосистемы имеют разный состав фауны. Их возникновение связано с гидротермальной деятельностью или с проникновением с шельфа концентрированных растворов, содержащих сероводород, аммоний и ионы металлов.

При переходе от материкового склона к ложу океана происходит еще одна смена фауны. Это зона абиссали, занимающая 77,1% поверхности океана. Условия жизни здесь более однообразны, чем в батиали, и населена абиссаль малым числом животных видов при общей их количественной бедности. Основной фактор, вызывающий сокращение населения, — недостаток пищи. По числу видов в абиссали на первом месте стоят иглокожие (голотурии, звезды, офиуры, ежи, стебельчатые лилии), встречаются многощетинковые черви, моллюски и равноногие ракообразные. Обитают в абиссали кораллы, асцидии, стеклянные губки и погофоры. 58%видов этой зоны эндемичны.

Зона, расположенная глубже 6000м, носит название ультраабиссали. Ее фауна до глубины 9000м на 60% состоит из эндемиков, а глубже — на 88%. Общее число видов составляет 1/3 фауны абиссальной зоны. Существует прямое соответствие между количеством донных животных в желобах и количеством планктона в поверхностном слое.

Биомасса бентоса в высокопродуктивных районах умеренных и высоких широт составляет 2-5г/м 2 , а иногда — свыше 10 г/м 2 , в прибрежных желобах тропической зоны — десятые доли грамма на 1м 2 , а в желобах, расположенных в малопродуктивных районах океана, — сотые доли грамма на 1м 2 . В ультраабиссали большую роль в биомассе играют фораминиферы, многощетинковые черви, голотурии, равноногие ракообразные, двустворчатые и брюхоногие моллюски, погонофоры.

Водная толща (пелагиаль),как и бенталь, делится на ряд зон обитания населяющих ее организмов (фито- и зоопланктона и нектона).

Главную массу фитопланктона составляют одноклеточные водоросли (диатомовые) и в меньшей степени жгутиковые (перидинеи). Они сосредоточены на глубинах 30-50м, т.е. там, где достаточно света, поскольку они живут за счет фотосинтеза.

Зоопланктон в океане представлен большим количеством ракообразных, кишечнополостных, крылатых моллюсков, личинок: донных животных, икрой рыбы, а также простейшими (радиоляриями, фораминиферами, инфузориями). Планктонные организмы населяют все глубины океана, но максимум их обитает на глубинах до 600м. Величина их колеблется от нескольких микронов до нескольких метров (например, медуза ционея имеет диаметр до 2м и щупальца длиной до 30м). Между количеством мезопланктона в поверхностных (0-500м) и глубинных (500-4000м) слоях воды имеется постоянное соотношение, сохраняющееся на большей части акватории океана. В слое 0-500м содержится 65% мезопланктона, а в слое 500 -4000м — около 35% всего его количества.

Активноплавающие организмы: рыбы, китообразные, ластоногие, сиреновые, морские змеи и морские черепахи относятся к нектону. Киты, ластоногие и рыбы мигрируют в поисках пищи и на нерест.

Из морских млекопитающих на первом месте по значению стоят китообразные, далее ластоногие. Очень малую роль играют сиреновые.

Из китообразных кашалот (зубатый кит) — единственное млекопитающее,способное, охотясь за кальмарами и рыбой, опускаться на глубину до 2000ми находиться под водой до 1,5ч. Это связано с его строением и особенностями дыхания. Вся жизнь китообразных проходит в воде, где и рождается детеныш. Самый крупный кит — синий (усатый) — имеет максимальную длину 34м и массу свыше 150т. Усатых китов до наших дней сохранилось всего 6 родов. Все они питаются зоопланктоном. Зубатые киты, напротив, достигли в настоящее время расцвета, особенно семейство дельфиновых.

Ластоногих в Мировом океане около 30 видов. Они широко распространены в обоих полушариях, особенно в умеренных и циркумполярных водах. К ластоногим относятся различные ушастые тюлени (морской котик), безухие тюлени (гренландский, морской слон) и моржи. Все они входят в отряд плотоядных, питаются рыбой, ракообразными, крупным планктоном, морскими птицами. Длина самцов морских слонов достигает свыше 3м.

Сиреновые (дюгонь и ламантин) обитают в тропических водах и питаются исключительно растительной пищей.

В океане существует более 16 тыс. видов рыб. Они составляют 65% всего нектона. В настоящее время это самая большая группа позвоночных животных. Они живут в Мировом океане на всех глубинах, но распространены крайне неравномерно. В больших концентрациях рыбы обитают в высокопродуктивных районах. Самый крупный представитель рыб — китовая, или планктоноядная, акула. Ее длина достигает 20м. Вместо зубов у нет пластины, через которые она фильтрует воду. Сельдевые, тресковые, скумбриевые, тунцовые, кефалевые, лососевые — таковы основные виды рыб, населяющих пелагиаль океана.

Все обитатели Мирового океана связаны между собой комплексом взаимоотношений, главным образом трофических (пищевых), и образуют сложную саморегулирующую систему, различные звенья которой обеспечивают круговорот веществ и трансформации энергии в океане.

ГИДРОЛОГИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.

К подземным водам как объекту изучения гидрологией относятся воды, содержащиеся в земной коре и активно участвующие в круговороте воды на земном шаре, т.е. взаимодействующие с атмосферой и поверхностными водами.

Основной источник формирования подземных вод – атмосферные осадки (тающий снег и дожди), которые поступают в верхний слой грунта в результате инфильтрации (впитывания). При обильном поступлении воды она заполняет все пустоты в грунте. По трещинам, ходам животных, отверстиям от сгнивших корней растений, относительно крупным порам (т.е. промежуткам между частицами грунта) вода перемещается вниз под влиянием силы тяжести – это гравитационная вода. Она достигает водоупорного слоя (чаще всего глинистые отложения), накапливаясь здесь, образует водоносный горизонт, т.е. слой водопроницаемого пласта, насыщенного водой, которая движется по поверхности водоупора в сторону его уклона под влиянием силы тяжести. Там, где отрицательные формы рельефа (речные долины, овраги, озерные котловины) вскрывают водоносный горизонт, подземные воды выходят на поверхность в виде родников или рассредоточенного высачивания на участке склона. Подземные воды, образовавшиеся над первым от поверхности водоупором, называются грунтовыми водами(рис. 9).

При определенном геологическом строении грунтовые воды до выхода на поверхность перекрываются другим водоупором, затем вторым и.т.д. Воды, перекрытые сверху водоупорными слоями, называются межпластовыми подземными водами. Питание этих вод осуществляется на участках, где соответствующий водоносный горизонт не перекрыт сверху водоупором. Для межпластовых вод характерно возникновение напора, вследствие которого вода при вскрытии водоносного горизонта буровой скважиной или по естественным трещинам поднимается вверх. Уровень, до которого поднимается вода, называется пьезометрическим уровнем. Превышение этого уровня над уровнем воды в водоносном горизонте называется высотой напора.

Рис.9 Схема соотношения различных типов подземных вод.

1 — водопроницаемая порода. 2 — водоупорная порода, 3 — грунтовые воды,

4 — межпластовые безнапорные воды, 5 — межпластовые напорные воды.

Подъем воды под действием напора может достигать земной поверхности. Особенно это свойственно артезианским водам, приуроченным к геологическим структурам синклинального типа – артезианским бассейнам (рис.10).

Рис.10 Схема строения артезианского бассейна.

1 — водонепроницаемые породы; 2 — напорный водоносный слой; 3,4 -скважины; 5 — направление потока; ВС — пьезометрический уровень, BNC — нижняя поверхность водоупорной кровли, Н1, Н2 — высота напора.

Между водоносными горизонтами обычно существует связь вследствие циркуляции воды по трещинам в водоупорах или путем медленного просачивания через них по порам.

Подземные воды, приуроченные к водоносным горизонтам в пластах осадочных пород, называются пластовыми водами. В горных породах подземные воды чаще перемещаются по системе трещин в породах (трещинные воды), по изолированным трещинам или жилам с повышенной трещиноватостью (жильные воды), по карстовым пустотам (карстовые воды).

В зоне распространения многолетнемерзлых пород различают подмерзлотные воды, залегающие под толщей мерзлых пород, межмерзлотные воды внутри мерзлой толщи и надмерзлотные воды, для которых мерзлые породы служат водоупором.

Грунтовые и тем более межпластовые воды существуют, как правило, в течение всего года и обеспечивают постоянное питание рек. В зоне распространения многолетнемерзлых пород это относится только к подмерзлотным водам.

Отношение объема всех пустот к объему образца грунта называется скважинностью, а объема пор (Vпор) к объему грунта (Vгр) называется пористостью (р): p = Vпор/Vгр. Обычно они выражаются в %. Пористость песка в среднем 40%, глины – около 50%.

Верхний слой грунта после прекращения таяния снега или дождя постепенно освобождается от гравитационной воды. По возникшим пустотам циркулирует воздух. Слой грунта (верхняя часть которого является почвой) до уровня грунтовых вод называют зоной аэрации. В этой зоне остаются следующие типы вод:

–капиллярная вода, заполняющая поры и находящаяся под влиянием капиллярных сил; в нижней части зоны аэрации вода, поднимаясь по порам над слоем грунтовых вод, образуют зону капиллярного поднятия (капиллярную кайму) толщиной от 0 (гравий, галька) до 6-12м. (глина);

–пленочная вода, образующая тонкую пленку вокруг частиц грунта и сравнительно слабо связанная с ними молекулярными силами; перемещается от мест с большей толщиной пленки к местам с меньшей ее толщиной (рис. 11);

–гигроскопическая вода, прочно связанная с частицами грунта молекулярными силами.

Способность грунта вмещать и удерживать определенное количество воды называется влагоемкостью грунта. Полная влагоемкость – суммарное содержание в грунте всех видов воды при полном заполнении всех пор, выраженная в процентах от массы высушенного образца грунта. Наименьшая (или полевая) влагоемкость –вода,остающаяся в грунте после стекания гравитационной воды (для песков 3-5%, суглинков и глин 12-22%). Влажность грунта — фактическое содержание воды в грунте, выраженное в виде толщины слоя (в мм) или в процентах от массы сухого грунта.

Рис.11 Схема различных состояний воды в почве (по А. Ф. Лебедеву).

1 — частицы почвы с неполной гигроскопичностью; 2 — частицы почвы с максимальной гигроскопичностью; 3, 4 — частицы почвы с пленочной водой; 5 — частицы почвы с гравитационной водой.

Воды зоны аэрации, оставшиеся в порах грунта, постепенно расходуются на испарение, в основном путем транспирации растений.

Временные скопления гравитационных вод, в зоне аэрации могут возникать над отдельными линзами водоупорных пород (верховодка) и над относительным водоупором, например, над иллювиальным горизонтом подзолистых почв, водопроницаемость которого значительно меньше вышележащих слоев. Перемещение воды по относительному водоупору в сторону его уклона образует почвенный, или внутрипочвенный сток.

Подземные воды могут формироваться в результате инфильтрации в грунт не только атмосферных осадков, но и воды из поверхностных водных объектов. Оба эти вида вод называются инфильтрационными подземными водами. Подземные воды могут формироваться также вследствие конденсации водяного пара в порах грунта. Это конденсационные воды, играющие заметную роль в пустынях. Все перечисленные виды подземных вод являются экзогенными. Кэндогенным относятся воды, образующиеся из паров магмы – дегидрационные воды.

Глубина распространения межпластовых подземных вод, участвующих в круговороте воды на земле, достигает, как правило, нескольких сотен метров. Глубина залегания грунтовых вод, сильно изменяясь по территории в зависимости от локальных условий в целом, подчинена закону географической зональности, увеличиваясь от долей метра в зоне тундр до десятков метров в степной зоне.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник