- Хожение за три моря

- Содержание

- Иноязычная лексика в рукописи

- Отражение в массовой культуре

- Литература

- Источники и примечания

- Издания

- Смотреть что такое «Хожение за три моря» в других словарях:

- «Хождение за три моря» как творческая киноодиссея и другие великолепные режиссерские и операторские работы: памяти Василия Пронина

- «Хождение за три моря» как творческая киноодиссея и другие великолепные режиссерские и операторские работы: памяти Василия Пронина

Хожение за три моря

«Хо́жение за три моря» («Хождение за три моря») [1] — памятник литературы в форме путевых записей (жанр хожения), сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в 1468—1474 (датировка Л. С. Семёнова [2] , ранее И. И. Срезневским датировалось 1466—1472 годами).

Сочинение Никитина было первым русским произведением, точно описывающим торговое и нерелигиозное путешествие. Автор посетил Кавказ, Персию, Индию и Крым. Однако большая часть записок была посвящена Индии: её политической структуре, торговле, сельскому хозяйству, обычаям и традициям. Произведение полно лирическими отступлениями и автобиографическими эпизодами.

В 1475 году рукопись оказалась в Москве у правительственного чиновника Василия Мамырева. Позже, в 1489 году, она была воспроизведена в летописном своде, к которому восходят тексты Львовской и Софийской летописях.

Известный русский историк Н. М. Карамзин открыл «Хожение…» в Троицком списке (конца XV или самого начала XVI века [3] ) и опубликовал отрывки из него в 1818 году в примечаниях к VI тому «Истории государства Российского». Полностью сочинение опубликовал П. М. Строев в 1821 году в издании Софийской II летописи. Карамзин писал: «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших, описанных европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века … Оно (путешествие) доказывает, что Россия в XV веке имела своих Тавернье и Шарденей (en:Jean Chardin), менее просвещённых, но равно смелых и предприимчивых; что индийцы слышали об ней прежде нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара…» [4]

Содержание

Иноязычная лексика в рукописи

В тексте многократно встречаются тюркские, персидские и арабские слова в кириллической записи [5] . На смеси этих языков написана последняя часть «Хожения» — заключительная молитва Афанасия Никитина. Вероятно, употребляя иноязычную лексику, автор хотел скрыть часть информации (например, деликатного характера). Так, он пишет: «В Ындея же какъпа чектуръ а учюсьдерь: секишь илирсень ики жител; акичаны ила атарсын алты жетел берь; булара достуръ. А куль коравашь учюзь чяр фуна хубъ, беш фуна хубе сиа; капъкара амьчюкь кичи хошь». В переводе с тюркского это означает: «В Индии же гулящих женщин много, и потому они дешевые: если имеешь с ней тесную связь, дай два жите́ля; хочешь свои деньги на ветер пустить — дай шесть жите́лей. Так в сих местах заведено. А рабыни-наложницы дешевы: 4 фуны — хороша, 5 фун — хороша и черна; чёрная-пречёрная амьчюкь маленькая, хороша.» [6] (использованы персидские слова: چهار čār «четыре», خوب xub «хороший»).

Другой пример отражает его уступки обычаям чужой страны в вопросах соблюдения христианских обрядов (также на тюркском): «кетъмышьтыр имень, уручь тутътым», в переводе — «с думой: погибла вера моя, постился я бесерменским постом».

Есть даже вставки, совпадающие с молитвами из Корана: «Хуво могу лези, ля лясаильля гуя алимуль гяиби ва шагадити. Хуя рахману рагиму, хубо могу лязи.» — «Он Бог, кроме которого нет Бога, знающий все тайное и явное. Он милостивый, милосердный. Он не имеет себе подобных.» [6] , что примерно соответствует 22 аяту 59 суры: «Он — Аллах, нет божества, кроме Него, знающий скрытое и созерцаемое. Он — милостивый, милосердный!» (перевод И. Ю. Крачковского) [7] .

Несмотря ни на что, автор продолжает болеть душой за свою далёкую родину. Он пишет на тюркском слова, сомнительные с точки зрения официальной власти: «А Русь еръ тангрыд сакласын; олло сакла, худо сакла! Бу даниада муну кибить ерь ектуръ: нечикь Урус ери бегляри акой тугиль; Урусь ерь абоданъ болсынъ; растъ кам даретъ. Олло, худо, богъ, данъиры», что означает

А Русь Бог да сохранит! Боже, сохрани ее! Господи, храни ее! На этом свете нет страны, подобной ей, хотя эмиры Русской земли несправедливы. Да устроится Русская земля и да будет в ней справедливость! Боже, Боже, Боже, Боже! (обращение к Богу на арабском, персидском, русском, тюркском)! [6]

Отражение в массовой культуре

- Историческая повесть «За три моря», написанная Константином Куниным в 1940 году.

- Исторический роман «Тверской гость», написанный Владимиром Прибытковым в 1956 году.

- В 1958 в СССР на киностудии Мосфильм индийским режиссёром Ходжой Аббасом совместно с советским режиссёром В. М. Прониным был снят художественный фильм «Хождение за три моря». Роль Афанасия Никитина сыграл Олег Стриженов. Некоторые роли сыграли актёры индийского кино.

- В репертуаре Бориса Гребенщикова с конца 1990-х годов существует песня «Афанасий Никитин буги или Хождение за три моря-2»

- Группа «Эпидемия» записала одноимённую песню на альбоме «Загадка волшебной страны» в 2001 году.

- На Радио России идёт передача «Хождение за три моря» о музыке и кухне разных стран.

Литература

- Б. А. Успенский Дуалистический характер русской средневековой культуры (на материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. — М.: «Гнозис», 1994, с. 254—297

- П. В. Алексеев. Мусульманский код «Хожения за три моря» Афанасия Никитина

Источники и примечания

- ↑хожение — русская форма, используемая самим автором и принятая, в частности, в издании серии «Литературные памятники»; хождение — церковнославянская форма.

- ↑Семенов Л. С. Хронология путешествия Афанасия Никитина. // Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С.88-107

- ↑Лурье Я. С. Археографический обзор. // Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С. 111—112

- ↑Карамзин Н. М. История государства Российского, т. IV, гл. VII, 1842, стр. 226—228.

- ↑Пауткин А. А.«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Православный образовательный портал «Слово»(portal-slovo.ru). Архивировано из первоисточника 26 февраля 2012.Проверено 23 октября 2011.

- ↑ 123Хождение за три моря, 1999

- ↑Lingvoforum » Правоверный мусульманин Афанасий. lingvoforum.net (20.01.2007). Архивировано из первоисточника 26 февраля 2012.Проверено 21 июля 2007.

Издания

- Хождение за три моря Афанасия Никитина // Библиотека литературы Древней Руси // РАН. ИРЛИ / Подготовка текста М. Д. Каган-Тарковской и Я. С. Лурье, перевод Л. С. Семенова, комментарии Я. С. Лурье и Л. С. Семенова. — СПб. : Наука, 1999. — Т. 7: Вторая половина XV века. — 581 с.

- Никитин А. Хожение за три моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг. / Ответственный редактор В. П. Адрианова-Перетц. — Изд. 2-е, дополненное и переработанное. — М .- Л. : Из-во Академии наук СССР, 1958. — 283 с. — (Литературные памятники). — 20 000 экз.

- Факсимиле рукописи из Троицкого списка конца XV — начала XVI в. // Хождение за три моря Афанасия Никитина 1406—1472 гг. / Под ред. С. Н. Кумкес; сост. И. Г. Веритэ; пер. Н. С. Чаева. — М .: Географгиз, 1960. — 128 с.

- Хождение за три моря Афанасия Никитина / Предисл., подгот. текста, пер. и коммент. Н. И. Прокофьева; Худож. А. С. Бакулевский. — М .: Советская Россия, 1980. — 208 с. — 100 000 экз. (в пер.)

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Хожение за три моря» в других словарях:

Хождение за три моря — «Хожение за три моря» памятник литературы в форме путевых записей (жанр хожения), сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в 1466 1472 годах. Сочинение Никитина было первым русским… … Википедия

Хождение за три моря (фильм) — Эта статья о фильме. О литературном произведении см. Хожение за три моря. Хождение за три моря Pardesi … Википедия

Хождение за три моря Афанасия Никитина — («Хождение за три моря» Афанасия Никитина) памятник древнерусской литературы 15 в., записки тверского купца Афанасия Никитина о его путешествии в Индию (1466 1472). Первое произведение русской литературы, запечатлевшее путешествие,… … Большая советская энциклопедия

Хожение — Хожение жанр средневековой русской литературы, форма путевых записок, в которых русские путешественники описывали свои впечатления от посещения иностранных земель. Другие названия жанра «путник», «странник», «паломник», «скаска»,… … Википедия

хожение — жанр путешествия в древнерусской литературе. Рубрика: Роды и жанры литературы Синоним: хождение Род: Жанры древнерусской литературы Пример: Афанасий Никитин. Хождение за три моря Наиболее ранним хождением Древней Руси является хождение игумена… … Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

Афанасий Никитин — (ум. до 1475 г.) – тверской купец, автор «Хожения за три моря» – рассказа о путешествии в Индию и описания этой страны. Биографические сведения о А. Н. известны нам только из «Хожения» и летописного текста, содержащего одну из его редакций. В… … Словарь книжников и книжности Древней Руси

Никитин, Афанасий — Памятник Афанасию Никитину в Твери Афанасий Никитин (? 1472) русский путешественник, писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря». Содержание 1 Биография … Википедия

Никитин А. — Памятник Афанасию Никитину в Твери Афанасий Никитин (? 1472) русский путешественник, писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря». Содержание 1 Биография … Википедия

Никитин Афанасий — Памятник Афанасию Никитину в Твери Афанасий Никитин (? 1472) русский путешественник, писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря». Содержание 1 Биография … Википедия

Афанасий Никитин — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Никитин. Афанасий Никитин … Википедия

Источник

«Хождение за три моря» как творческая киноодиссея и другие великолепные режиссерские и операторские работы: памяти Василия Пронина

«Хождение за три моря» как творческая киноодиссея и другие великолепные режиссерские и операторские работы: памяти Василия Пронина

- 3 Августа 2020 Ольга Шмелева 900

Творчество режиссера Василия Маркеловича Пронина (24 июля 1905 — 23 ноября 1966) – яркое доказательство того, что в сфере искусства количественные показатели, такие как величина фильмографии, играют второстепенную роль. На странице режиссера в каталоге «Мосфильма» представлены всего четыре снятые им картины: «Салтанат» (1955), «Хождение за три моря» (1957), «Казаки» (1961) и «Наш дом» (1965). Однако этими работами он вписал свое имя в историю кино, будучи во многом экспериментатором и первопроходцем. Режиссер осваивал и внедрял новые технологии, ставил перед собой глобальные творческие задачи, взялся за съемку первого в истории советско-индийского сложнопостанвочного проекта «Хождение за три моря». Василий Маркелович – это «Афанасий Никитин от кинематографа»: смелый искатель, неутомимый путешественник в глубины человеческой души и летописец истории и современности.

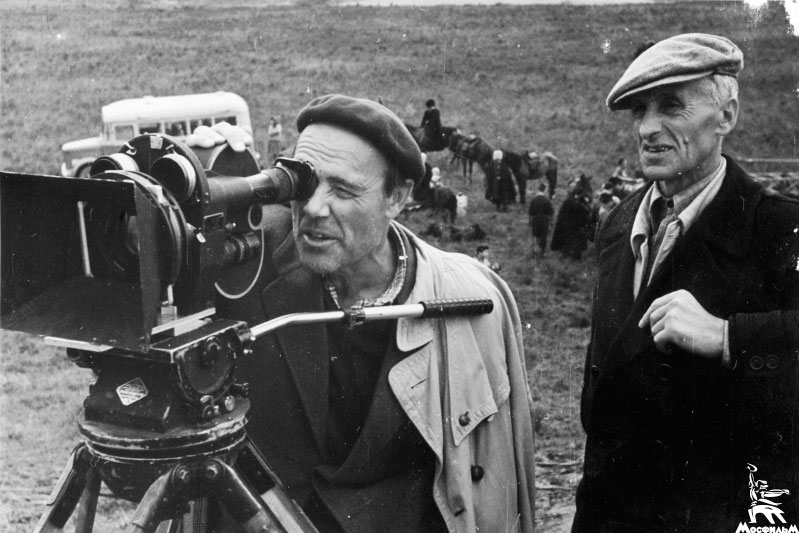

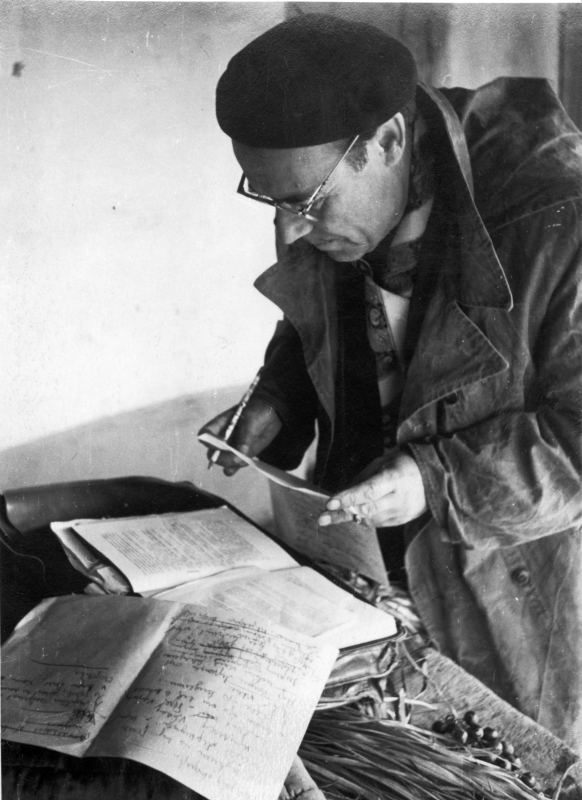

Архивное фото со съемок фильма «Салтанат»

В наши дни профессия кинооператора, безусловно, является одной из самых уважаемых и творческих, но она уже не столь инновационная и революционная, как в середине 1920-х годов, когда ее начал осваивать выходец из села Кобелево Тульской губернии Василий Пронин. В 1924 году он стал студентом только что открывшегося операторского факультета Государственного техникума кинематографии. После окончания учебы ему, как и всем молодым специалистам, далеко не сразу доверили камеру: Василий работал лаборантом, проявщиком, копировщиком, помощником оператора на киностудии «Межрабпом-Русь». Свой творческий путь Пронин начинал еще в немом кино.

Архивное фото со съемок фильма «Салтанат»

Василий Маркелович пришел к режиссуре, начав с операторской работы, это была одна из ступеней его восхождения на киноолимп. Драматургию и режиссуру совмещают часто, как и режиссерскую профессию и актерство, но вот пришедших из операторов в режиссеры не так уж и много при всей схожести специфики работы над визуальным решением. Подобных примеров в истории нашего кино не так много. Один из самых хрестоматийных – легендарный оператор Сергей Урусевский, поставивший как режиссер два фильма: «Бег иноходца» (1969) и «Пой песню, поэт. » (1971). Все же даже про такого классика как Урусевский критики говорили, что его режиссерские работы уступают операторским.

Архивное фото со съемок фильма «Хождение за три моря»

Фильмы Василия Пронина в обеих его творческих ипостасях равны по выразительной силе. Именно он оператор-постановщик легендарного фильма «Путевка в жизнь» (1931) режиссера Николая Экка. Эта картина известна как первое советское звуковое кино. Перед оператором тогда стояла задача не из простых – впервые в нашем кинематографе совместить пластическое и звуковое начало в картине, координировать свою работу не только с режиссером-постановщиком, но и со звукооператором.

Кадр из фильма «Хождение за три моря»

О том, каким живым визионерским киноглазом обладал Пронин-оператор, писал М. Власов в книге «20 режиссерских биографий» (Москва: Искусство, 1978 — с.408):

«Уже первая крупная операторская работа Пронина, «Путевка в жизнь» (1931; до этого было снято несколько документальных и научно-популярных лент), свидетельствовала о том, что в советское кино пришел талантливый и своеобразный мастер. В его операторской манере счастливо сочетались изобразительная экспрессия и лиризм, умение дать выразительный пластический образ среды и чуткое, любовное внимание к человеческому лицу, глазам, мимике. В эпизоде, рисующем жизнь Кольки в семье до того, как случилось непоправимое несчастье с матерью, круто повернувшее мальчишескую Колькину судьбу, ощущение светлого, радостного, праздничного счастья возникает главным образом благодаря изобразительному решению. Сцена пронизана ярким весенним солнечным светом. Солнечные блики резвятся на белых стенах просторной, не заставленной мебелью комнаты, скачут по кипенно-белым праздничным косовороткам отца и сына, по туго накрахмаленной белой скатерти, где как символ безмятежного семейного благополучия излучает ослепительное сияние до блеска начищенный самовар. Мать расчесывает гребнем свои длинные шелковистые волосы и, колеблемые веселым весенним ветерком из распахнутого настежь окна, они с плавной медлительностью (это снято рапидом) перекатываются широкой волной в залитом светом пространстве кадра.

В крупном плане — портрете матери, перед уходом на минутку остановившейся в дверях взглянуть на Кольку, — мягкое, несколько размытое изображение, и только глаза, большие, темные, лучатся лаской и гордостью за сына. Такой увидел ее Колька в последний раз, и наверно, такой запомнилась она ему на всю жизнь.

Это не бытовая сцена, а, скорее, по-детски радужное, поэтически преображенное Колькино воспоминание об утраченном семейном тепле, о навсегда потерянной матери».

Вторая операторская работа Василия Маркеловича «Мертвый дом» (1932) также стала знаковой. Эта картина оказалась важной вехой в его судьбе: автором сценария киноленты стал литературовед и киновед, историк кино, видный критик и публицист Виктор Борисович Шкловский. Спустя 29 лет Василий Пронин уже как режиссер снимет фильм «Казаки» – экранизацию одноименной повести Льва Николаевича Толстого по сценарию Виктора Шкловского.

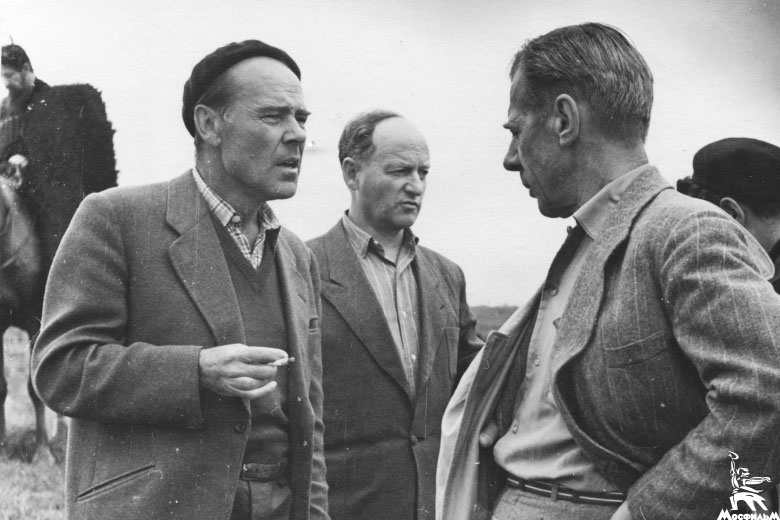

Архивное фото со съемок фильма «Казаки»

Также Василий Маркелович был оператором картины «Любовь и ненависть» (1935) и не дошедшей до наших дней картины «Сто двадцать тысяч в год» (1929).

Как режиссер Пронин начинал с работы на студии «Союздетфильм». Снятые им детские картины «Комендант птичьего острова» (1939), «Сын Таджикистана» (1942), «Март-апрель» (1943) и «Сын полка» (1946), несомненно, отразились на формировании его творческого почерка. Это период в творчестве режиссера пришелся в том числе и на тяжелые и полные лишений годы Великой Отечественной войны. После этого наступил сложный для страны период возвращения к мирной жизни и восстановления промышленности. В киноискусстве та эпоха обозначилась как период малокартинья, став для многих режиссеров, в том числе и для Василия Пронина, творческим затишьем.

Кадр из фильма «Казаки»

Первая режиссерская работа Василия Маркеловича на «Мосфльме» – картина «Салтанат» (1955) о людях Советской Киргизии.

Квинтессенцией его режиссерского творчества можно назвать двухсерийную приключенческую картину «Хождение за три моря» (1957), которую он снимал вместе с известным индийским кинорежиссером Х.- А. Аббасом. Совместная советско-индийская постановка осуществлялась киностудией «Найя Сансар» (Индия) и «Мосфильмом». Сценарий написали Х.- А. Аббас совместно с советским драматургом М. Смирновой.

Киносъемочную экспедицию в сердце древней Руси – город Тутаев Ярославской области – описывал секретарь редакции районной газеты «Знамя Ильича» в городе Тутаеве И. Чурилов:

«В одеждах татарских кочевников, русских и персидских купцов, в гриме трудно узнать учителя школы №2 товарища Копрова, ученика той же школы Лебедева, пенсионера Л. Петрова и других.

… Близ Красного бора, там, где в Волгу впадает небольшой ручей, идут репетиции и съемки сцен: стан татарских кочевников, нападение татар на караван купеческих судов, схватка горки русских смельчаков с несметным множеством татар…

Покачиваясь на волнах, вниз по волге идут струги…

Сколь стремительным было перевоплощение советских людей в древних русичей и татар, столь же быстрым был и выход из образа в перерывах между дублями. Однако точности передачи режиссерского замысла и накалу актерской игры, как мы знаем по фильму, это нисколько не помешало.

«Только что на стругах шел смертный бой между татарскими кочевниками и русскими купцами. А сейчас и «купцы» и «татары» одинаково усталые, сидят и ведут дружескую беседу… Они уже «вышли из образа» – рабочие, колхозники. Обмениваясь мнением о съемках, шутят, смеются. Видно, результатами их они явно довольны».

Сейчас особенно интересно читать об атмосфере, царившей на съемках. Казалось бы, журналист привел маленькие детали, но они о многое говорят о том воодушевлении и запале, с которым велись съемки.

У творческой группы, помимо съемок на родных просторах, было собственное «Хождение за три моря». О четырехмесячной киноэкспедиции в Индию рассказал режиссер картины (сейчас эта должность называется второй режиссер – Прим. Ред.) Дамир Вятич-Бережных:

«Хинди-руси – бхай, бхай! (Индийцы и русские – братья!) вот те слова, которыми встречали нас во всех уголках страны – в штате Мадрас, в Дели, Бомбее… ходом съемок фильма интересовался премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. Мы побывали у него на приеме, он имел с нами продолжительную беседу».

Гости-кинематографисты из СССР удостоились аудиенции с первыми лицами Индии прямо как герой Олега Стриженова Афанасий Никитин, по сюжету встретившийся с главным визирем.

Фильм получил невероятную популярность и в Индии, и в Советском Союзе. В Индии был объявлен конкурс даже не традиционных кинорецензий, а рассказов по мотивам фильма. Главный приз – поездка в Советский Союз. На конкурс было получено более 11 тысяч писем, не одна сотня из них была в стихах. (газета «Правда», 1958)

Архивное фото со съемок фильма «Казаки»

Не менее обсуждаемым фильмом стала картина «Казаки» по одноименной повести Л.Н.Толстого. На одной газетной странице могли сталкиваться два противоположных мнения критиков. Приводим выдержки из подборки рецензий на картину.

И. Борисова, «Литературная газета»:

«На экране дерутся. Не казаки с чеченцами. Не казаки между собой: идёт на редкость выразительный бой между повестью Толстого и её киновоплощением. Гремит толстовский текст, талантливо, с проницательным пониманием Толстого, экранизированный В. Шкловским, а в кадре его не слышат.

Беспощадное творчество Толстого столкнулось с умиротворенностью экранизации. Ненасытность духовных исканий, которыми кипит и жжёт толстовская повесть, пришла в жестокое противоречие с духовным благодушием, при котором она экранизировалась».

Экранизации традиционно вызывают наиболее острую полемику, подогревая как кино-, так и литературный процесс. Рядом с этим скептическим отзывом расположена хвалебная рецензия Г. Григорьева из газеты «Львовская правда».

«Сценарий этого фильма написан отличным знатоком кино, опытным литератором Виктором Шкловским. Фильм свидетельствует о глубокой любви, бережливости и серьёзности сценариста в обращении с драгоценным наследием гениального писателя.

Новая работа В. Пронина свидетельствует о глубоком понимании режиссёром возможностей кино, когда гармонически слито точное зрение оператора, работа актёра и вкус постановщика».

Сам режиссер так говорил об этой работе:

«К созданию фильма меня привела большая любовь к творчеству Л. Толстого, к его повести «Казаки». Толстого глубоко волнует тема взаимоотношений дворянского класса с крестьянством. Он с горячим сочувствием описывает сцены народной жизни, выводит яркие характеры казаков, которых ставит выше дворян в нравственном отношении. Меня привлекли в «Казаках» удивительная, гармоническая красота могучей природы и внутренняя, духовная красота героев». («Московская кинонеделя», 16 июля 1961 г.)

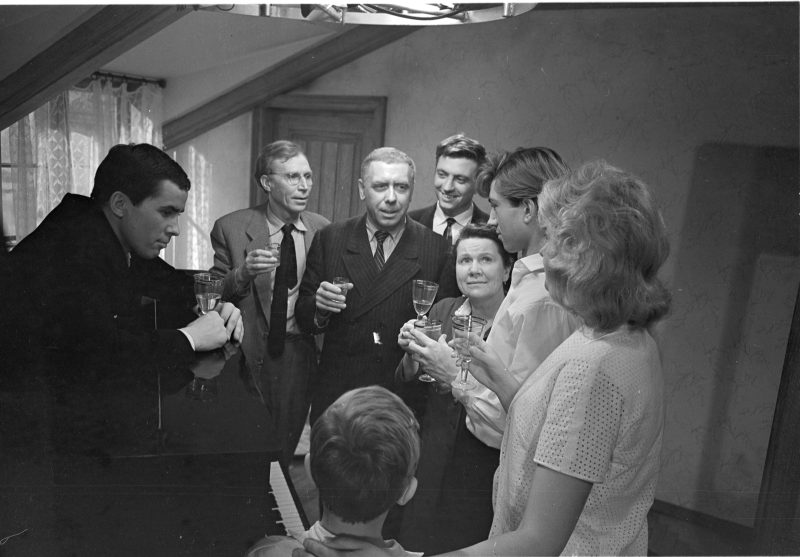

Последней работой Василия Пронина стала драма «Наш дом» (1965). Здесь уже нет таких ярких приключений, путешествий, тут показана обыденная, повседневная жизнь, обнажающая проблемы семьи. «Покой надо иметь в душе, покой», – наставляла Афанасия Никитина мать. Затем и сам странник все возвращался и возвращался к этому вопросу, размышляя о категории покоя и тихой жизни на родине. В последней картине и сам режиссер, после всей страсти к кинопутешествиям и творческим странствиям вглубь неизведанного, обратился к «негромкой» теме. Но это не тихий и смиренный покой, а изучающий, ищущий, смотрящий вглубь, а не вширь.

Об основных мотивах и ключевых вехах творчества Василия Пронина емко написал тогдашний генеральный директор «Мосфильма» В. Сурин:

«Все фильмы, поставленные В. М. Прониным, отличают высокая гражданственность и внимание к человеку. Среди них «Март-апрель» – о подвигах наших военных разведчиков, «Салтанат» – фильм, за который В. Пронин был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР, «Хождение за три моря» – картина, снятая совместно с индийскими кинематографистами. В. Пронин был одним из первых режиссёров, взявшихся за постановку фильмов для детей. Ребята полюбили его «Коменданта птичьего острова» и «Сына полка».

Василий Маркелович любил студию, съёмку, любил коллективный кинематографический труд. Он всегда был окружён молодёжью, которую не только учил, но и сам учился у неё, постоянно совершенствуя свое мастерство.

Жизнь в Искусстве не обрывается со смертью художника, фильмы Василия Маркеловича Пронина, в которые он вкладывал свое сердце, свою совесть коммуниста, будут жить и воспитывать людей».

Снятые на «Мосфильме» картины Василия Маркеловича Пронина доступны на официальных ресурсах киноконцерна: в онлайн-кинотеатре и на YouTube-канале.

Кадры из фильмов и архивные фото рабочих моментов съемок: «Информационный центр «Мосфильм-ИНФО».

Источник