Море и все, что с ним связано

Белое море

Белое море представляет собой полузамкнутый водоем, имеющий на севере условную границу с Баренцевым морем по линии мыс Святой Нос—мыс Канин Нос. Общая площадь моря около 90 тыс. км 2 , средняя глубина 60 м, объем воды 5 400 км 3 .

Свое название Белое море получило потому, что большую часть года оно покрыто льдом. Есть также мнение, что название происходит от беловатого цвета воды, отражающей северное небо.

Белое море имеет четыре больших залива: Мезенский, Двинский, Онежский и Кандалакшский. Выделяют также Бассейн — центральную часть моря, Горло — широкий и длинный пролив, Воронку — северную часть моря.

Берега южной части Кольского полуострова — они же северные берега Белого моря — называются Терским (до устья реки Варзуги) и Кандалакшским берегами; берег от Кандалакши до города Кеми называется Карельским, от Кеми до устья Онеги — Поморским, от устья Онеги до мыса Ухт-наволок — Онежским. Южный берег Двинского залива носит имя Летнего берега, а от устья Северной Двины до мыса Воронов — Зимнего берега. Берега Мезенского залива именуются Абрамовским и Конушинским берегами. Берег восточной части Воронки моря — Канинский берег.

Геологическое строение Белого моря определяет формы берегов. Западные берега находятся на окраине Балтийского щита и сложены кристаллическими породами. Они слабо подвержены разрушительному воздействию моря.

Берега Кандалакшского залива и Поморский берег очень изрезаны и образуют бухты и губы* с многочисленными мелкими скалистыми островками. Самые крупные — остров Кий и Соловецкие острова.

Южные и восточные берега моря низменные, находятся в пределах Восточно-Европейской платформы, где древний кристаллический фундамент уходит под чехол осадочных пород. Под воздействием приливов контур этих берегов постоянно изменяется.

Самые глубокие районы моря — Кандалакшский залив и Бассейн имеют глубины до 350 м. Дно мелководного Онежского залива и Горла моря приподнято над котловиной Бассейна. Северная часть моря наиболее мелководна, глубины не превышают 50 м. У Канинского берега и на выходе в Мезенский залив дно неровное, с множеством песчаных отмелей, известных под названием «Северные кошки».

Ежегодно в Белое море поступает из рек в среднем 228 км 3 пресных вод, из них 63% — в Двинский залив, 18% — в Онежский залив, около 14% — в Мезенский залив. Реками Кольского полуострова вносится лишь 5% стока пресных вод. Легкие речные воды постепенно перемешиваются с нижележащими слоями и опресняют их. Соленость поверхностных вод повышается от устьев рек к центру моря и достигает летом 26—27 г на литр.

Дважды в сутки в Белое море входит приливная волна из Баренцева моря. Проходя через широкую Воронку и попадая в мелководный Мезенский залив, приливная волна быстро увеличивается по высоте и в устье реки Мезень достигает 6 м**.

Ледообразование в Белом море начинается обычно в ноябре. Вначале лед появляется в устьях рек и вдоль берегов, а затем и в море, нарастая с юга на север. В феврале море обычно полностью покрывается льдом. Под воздействием ветров и течений около 90% льдов дрейфует. В зонах сжатия льды ломает, из них образуются мощные ледяные нагромождения — торосы. В зонах разрежения льды плавают в свободных ото льда водных пространствах — полыньях. В апреле под воздействием весеннего тепла лед начинает таять и разрушаться. Вначале очищаются южные районы моря. Полностью море освобождается ото льдов в конце мая.

Хозяйственное значение Белого моря связано с использованием биологических ресурсов и судоходством. Традиционно развито прибрежное рыболовство. Ведется промысел морского зверя.

У Соловецких островов, в Кандалакшском заливе и у Терского берега добывают морские водоросли.

В Белом море начали организовывать морские фермы. В Кандалакшском заливе, в Унской губе Двинского залива выращивают форель, у Соловецких островов на искусственных субстратах — водоросли (ламинарию).

В Белом море акклиматизирован дальневосточный лосось — горбуша, который стал объектом промысла. С целью повышения количества беломорской сельди в Кандалакшском и Онежском заливах создают искусственные нерестилища. Искусственное разведение рыб и водорослей имеет большое будущее.

Белое море является важнейшим транспортным бассейном на севере России.

Баренцево море

Баренцево море отделено от Арктического бассейна архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. На востоке граница моря проходит по берегам островов Новая Земля и Вайгач. На юге море ограничено побережьями Большеземельской и Малоземельской тундры и Кольского полуострова.

Площадь моря составляет около 1 440 тыс. км 2 , средняя глубина 168 м, объем воды около 250 тыс. км 3 .

В юго-восточной части моря выделяют как самостоятельный водный объект Печорское море, морская граница которого проходит по линии мыс Святой Нос Тиманский—о. Колгуев—о. Междушарский.

Баренцево море является окраинным шельфовым морем. До середины XIX в. в России его называли Русским, иногда Мурманским, Печорским, Студеным. Впервые море названо Баренцевым в 1853 г., в память о голландском мореплавателе и исследователе Арктики В. Баренце.

Более половины площади моря имеет глубины 100—300 м, и только вблизи границы с Норвежским морем глубина увеличивается до 600 м.

Виллем Баренц (1550—1597) — известный голландский полярный мореплаватель. В 1594—1597 гг. совершил три плавания по Баренцеву морю с целью открыть морской путь через северные моря в страны Востока. 20 июня 1597 г. Баренц умер, тело его было опущено в море, которое с 1853 г. стали называть Баренцевым.

Побережье архипелага Новая Земля изрезано фьордами. Берега Северного острова Новой Земли, Земли Франца-Иосифа, Шпицбергена на большом протяжении образованы ледниками и являются источниками айсбергов.

Береговая линия материка в юго-восточной части моря изрезана губами, наибольшие из которых Чёшская, Печорская и Хайпудырская. Берега в этой части моря низменные, скованные многолетней мерзлотой, подвержены разрушению морским прибоем.

Водная масса Баренцева моря формируется в результате смешения арктических, атлантических и речных вод. Соленость воды составляет 34,7 г на литр.

Ежегодно большая часть Баренцева моря покрывается дрейфующими льдами. В Печорском море ледообразование начинается у восточных берегов в Хайпудырской и Печорской губах, постепенно распространяясь на запад в море. Весенне-летнее таяние льдов происходит в обратном порядке. В июле море полностью очищается ото льдов.

Баренцево море богато рыбными ресурсами. Промысел морских млекопитающих не ведется. На дне Баренцева моря обнаружено крупнейшее месторождение газа Штокмановское, а на дне Печорского моря — крупное месторождение нефти Приразломное. Начинается добыча углеводородного сырья со дна моря. Предполагается, что на этих месторождениях первая продукция будет получена уже в 2005 г.

Карское море

Карское море расположено между побережьем материка, архипелагами Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Северная Земля.

Площадь Карского моря около 890 тыс. км 2 , наибольшая глубина 600 м, средняя глубина 113 м, объем воды около 100 тыс. км 3 .

В XVI—XVII вв. это море называли Новым Северным, Северным Татарским или Мангазейским. Карским море названо в XVIII в. по реке Кара («черная речка» — тюрк., «торосистый лед» — ненецк.). Одним из крупнейших заливов, омывающих побережье Архангельской области (Ненецкого а.о.) является Байдарацкая губа.

Карское море мелководное. Около 40% площади дна имеют глубины менее 50 м, 64% — менее 100 м и лишь 2% площади, дна в пределах желобов, расположено на глубине более 500 м.

Летом, в результате таяния льдов и большого стока речных вод, поверхностные воды Карского моря распреснены. Температура воды в зоне дрейфующих льдов на севере моря немного выше точки замерзания.

Расположенное в высоких широтах Карское море значительную часть года полностью покрыто льдом. На севере моря ледообразование начинается в сентябре, на юге — в октябре. Зимой у побережья и между островами образуется неподвижный морской лед — припай. На остальной части моря лед дрейфующий.

Приливы в Карском море в среднем 0,5—0,8 м. Зимой существенное влияние на приливы оказывает ледяной покров: величина прилива уменьшается, а распространение приливной волны запаздывает по сравнению с летом.

Рыбные запасы Карского моря значительно беднее, чем в Баренцевом море. Промысловых скоплений рыб нет. Промысел морских млекопитающих не ведется. Карское море является частью трассы Северного морского пути. В грузоперевозках наибольший удельный вес имеют лес, норильские руды и металлы.

Русские поморы открыли прибрежные воды Карского моря в XV—XVI вв. Первое описание южных берегов Карского моря произведено участниками Великой Северной экспедиции (1733—1743). Экспедиция была организована для описания берегов Северного Ледовитого океана. Результатом исследования первого отряда под командованием Степана Муравьева и Степана Малыгина стала карта берегов Белого, Баренцева и Карского морей между Архангельском и устьем Оби (линия более 4 000 км). Впервые на этой карте появилось название «Карское море» и был изображен полуостров Ямал.

Рыбная промышленность

Приморское положение Архангельской области, большое количество рек и озер способствуют развитию рыбной промышленности. В конце 90-х гг. добывалось 150—170 тыс. т рыбы. Ловом рыбы в основном занимаются суда Архангельской базы тралового флота и межколхозного производственного объединения «Архрыбколхозобъединение».

Выловленная рыба поступает на перерабатывающие предприятия, которые расположены во многих населенных пунктах по побережью морей. Среди них выделяется Архангельский рыбообрабатывающий комбинат.

В области создана уникальная водорослевая отрасль. Добыча водорослей производится в Онежском заливе у Соловецких островов. Там же на искусственных субстратах дополнительно выращивают водоросли ламинарии. Переработка водорослей происходит на Архангельском опытном водорослевом комбинате. Предприятие выпускает агар, альгинат натрия, маннит, которые используются в пищевой промышленности, фармацевтике и в других отраслях.

Издавна рыба была ощутимым подспорьем в питании поморов. Рыбу ловили на Беломорском Севере повсюду: в реках, в озерах, в прибрежных водах и в открытом море.

В водах области население ловит разнообразную рыбу: от ерша до щук. Удачной считается рыбалка, если улов состоит из более ценных рыб — семги, «белой рыбы» (зельди, пеляди, омуля, сига), сельди, наваги, камбалы, трески. «Царицей» северных рек является семга. Главный период ловли семги — август—октябрь, когда семга входит с моря в реки. Семга ловится в устьях рек Архангельской области. «Белая рыба» — рыба печорская. Сиг же ловится и в других районах, например в устье Северной Двины. Сельдь ловят в устье Северной Двины и у побережья Белого моря. Навага ловится повсеместно. Морскую рыбу — треску, камбалу — можно поймать у берегов Белого моря. На Беломорском Севере принято рыбу солить, замораживать, сушить, коптить.

Судостроение и судоремонт

Главными центрами судостроения и судоремонта Архангельской области являются города Архангельск, Северодвинск, Котлас.

Гражданское судостроение. Среди предприятий судостроения и судоремонта Архангельской области выделяется ОАО «Красная Кузница» (г. Архангельск).

«Красная Кузница» — старейшее предприятие на Европейском Севере, работающее уже более 300 лет. В 1693 г., в Соломбале на государственной верфи в присутствии царя Петра I был заложен корабль «Святой Павел», который положил начало российскому торговому судостроению. Во второй половине XX в. завод стал основной базой для ремонта судов Северного морского пароходства.

В Архангельске работают и другие предприятия судостроения и судоремонта: Архангельский судоремонтный завод, а также База технического обслуживания судов при Архангельской базе тралового флота.

Соломбальская судостроительная верфь имеет уникальную специализацию — деревянное судостроение. Продукция Соломбальской судоверфи — деревянные прогулочные яхты. Они пользуются спросом в Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Израиле.

В Котласе находится Лимендский судостроительно-судоремонтный завод. Его основной продукцией являются буксиры, сухогрузные баржи, понтоны.

Судостроение и судоремонт оборонного значения начали формироваться в 30-е годы XX в. на территории будущего г. Северодвинска. Ныне в Северодвинске образован ГРЦАС — государственный российский центр атомного судостроения.

В его состав входят Северное машиностроительное предприятие (сборка атомных подводных лодок), машиностроительные предприятия «Звездочка» (ремонт, модернизация, утилизация атомных подводных лодок), «Полярная звезда» (изготовление радиоэлектронных и акустических систем), а также Северное ПО «Арктика» (монтаж и наладка кабельных трасс и силового оборудования).

Программа развития ГРЦАС содержит два основных направления: во-первых, продолжение строительства и ремонта атомных подводных лодок для Военно-морского флота России; во-вторых, перепрофилирование части военного производства на выпуск гражданской продукции.

В рамках программы конверсии на Северном машиностроительном предприятии и на «Звездочке» идет строительство самоподъемных плавучих буровых установок, предназначенных для бурения скважин на нефть и газ в Печорском море, и ледостойкой стационарной платформы для добычи нефти на арктическом шельфе России. Основными заказчиками этой продукции являются РАО «Газпром» и ЗАО «Росшельф». На «Звездочке» реализуется программа по строительству морозильных траулеров, предназначенных для промысла и переработки рыбы в Северной Атлантике, Баренцевом и Норвежском морях, сооружается серия морских сухогрузных судов, которые могут перевозить лесные грузы и технику.

Источник

Глава I. Исторический очерк использования промысловых богатств Белого моря

Использование промысловых богатств Белого моря началось еще в глубокой древности.

В III-II тысячелетии до н. э. волжско-окские племена, передвигаясь по внутренним водным путям, вышли к устью Онеги и в дальнейшем расселились по берегам Белого моря, достигнув в самое ближайшее время Канинского полуострова (Фоос, 1952).

Памятники северного неолита, датированные 3000-1500 лет до н. э., имеются на Летнем берегу Белого моря и в устьях рек Выг и Кемь. Более поздние памятники этого периода, датированные 1500-500 лет до н. э., найдены на всем протяжении Зимнего берега, от мыса Воронова до устья Северной Двины, на Лямицком берегу, на Соловецком острове, в устьях рек Выг и Кемь, на Кандалакшском берегу и в устье реки Варзуги. Имеются следы позднего неолита и на Мурмане, от Рыбачьего полуострова до мыса Святой Нос.

Все обнаруженные здесь стоянки первобытного человека находятся вблизи морского побережья на высоте от 4-5 до 12-13 м над уровнем моря. Чем дальше от берега и чем выше над уровнем моря располагается стоянка, тем более ранним временем она датируется. Принято считать, что вообще все стоянки некогда располагались в непосредственной близости к морю и удаление их от него в настоящее время обусловлено поднятием суши или образованием наносов.

Среди беломорских наскальных рисунков, обнаруженных на Карельском берегу, имеются изображения тюленя и белуги * . При раскопках стоянки на Зимнем берегу (в Зимней Золотице) найдены кремневые фигурки тюленя и моржа. На стоянке Кузнечиха, находящейся в низовьях Северной Двины, среди костей других животных (в том числе и пресноводных рыб) обнаружены кости тюленя и кита.

* ( Широко распространенное название этого млекопитающего — белуха в настоящее время принято считать неправильным. Правильное название «белуга» введено еще новгородцами в X-XI в. Слово «белуха» искусственное, книжное и введено лишь в XVIII в. для того, чтобы отличить млекопитающее Delphinapterus leucas Pallas от рыбы Huso huso Linne.)

Главным занятием первых жителей беломорских побережий, характеризующим весь их хозяйственный уклад, была морская охота. Это конечно не исключало лесной охоты, а в более позднее время — рыболовства, сначала в реках, а затем и в море. При изучении беломорских наскальных рисунков установлено, что в период неолита человек уже пользовался лодками, вмещающими в себя до 28 человек. На таких лодках можно было легко совершать переходы с материка на Соловецкий остров или пересекать Горло Белого моря.

Таким образом, самые первые жители беломорья, пришедшие сюда около 5 тыс. лет назад, занимались охотой и добывали тюленей, моржей и китов. Чтобы стать объектами промысла, все эти животные должны были в достаточном количестве встречаться вблизи беломорских берегов.

Во второй половине беломорского неолита люди приступили, по-видимому, и к морскому рыболовству. Остатками первобытных орудий рыбного лова являются так называемые северные или каменные лабиринты; впервые, еще в прошлом столетии, на них обратил внимание академик К. М. Бер, а более подробно они были изучены и систематизированы лишь в текущем столетии А. А. Спициным (1904), а затем Н. Виноградовым (1927) и Н. Н. Гуриной (1948).

Прежде всего заметим, что все каменные лабиринты находятся только в пределах Скандинавского щита и как бы обрамляют его древнюю или современную береговую линию в Белом, Балтийском и Баренцевом морях. По берегам Белого моря основная масса каменных лабиринтов и подобных им сооружений обнаружена на Соловецких островах и лишь остатки одного лабиринта находятся в примыкающем к островам районе г. Кеми. Небольшая группа лабиринтов имеется также в западной части Кандалакшского залива (около г. Кандалакши и д. Умбы) и в Горле в районе устья реки Поной.

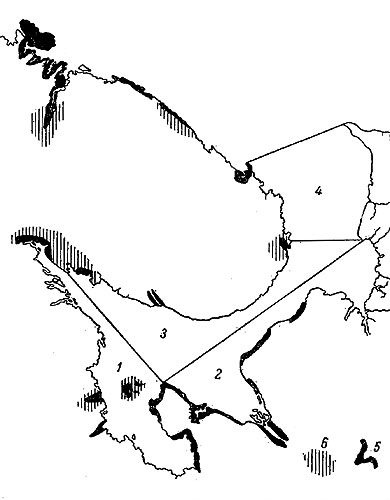

Не вдаваясь в подробности описания архитектуры каменных лабиринтов и отсылая за этим читателя к упомянутым специальным работам, следует лишь указать, что по своему устройству и размерам они являются каменными копиями ныне применяемых семужьих ловушек. Поэтому Мнение археологов, что каменные лабиринты служили неолитическому человеку лишь символами используемых им орудий лова и были сооружениями языческого, религиозного культа, кажется ошибочным. Вернее полагать, что они представляют собой остатки действительно применявшихся орудий лова. Кроме этого, учитывая высоту современного расположения лабиринтов над уровнем моря и скорость тектонического поднятия суши (см. следующую главу), мы должны также признать, что некоторые из этих лабиринтов были сооружены не в период неолита, а значительно позднее, не ранее конца первого-начала второго тысячелетия н. э. Иными словами, часть лабиринтов несомненно была построена не только впервые пришедшими сюда карелами и новгородцами, но и монахами Соловецкого и Никольского монастырей. Однако при любом толкований проблемы каменных лабиринтов, несомненным остается, что они служат остатками материальной культуры человека, характеризующими его хозяйственную деятельность и источники существования. Учитывая это обстоятельство, можно определить, что во всем Белом море намечается три небольших района, где первые поселенцы занимались морским рыбным промыслом (рис. 1, 5). В устье реки Варзуги на Терском берегу, на всем протяжении Зимнего, Летнего (наиболее многочисленное население) и Лямицкого берегов, а также в устьях рек Северной Двины и Выга, преимущественным или исключительным занятием населения неолита и первого тысячелетия н. э. была, по-видимому, охота на морского зверя.

Распределение материальных остатков поселений неолитического человека позволяет высказать предположение и о характере распределения массовых скоплений морского зверя. Примитивность орудий рыбной ловли (каменные лабиринты) делала их применение экономически эффективным лишь при условии особенно массового скопления рыбы, что имело место, по-видимому, в трех указанных пунктах Белого моря (район Соловецких островов, западная часть Кандалакшского залива и устье р. Поной). Конечно, последующие находки остатков северного неолита могут существенно изменить начертанную нами схему, но высказанное соображение о характере некогда бывшего распределения массовых скоплений рыбы (семги) и морского зверя окажется, очевидно, правильным.

Рис. 1. Использование промысловых богатств Белого моря в древности и последовательность освоения его акватории. 1 — Х век, 2 — начало XI века, 3 — середина XI века. 4 — конец XI века (по Бадигину, 1956), 5 — местонахождения следов неолитического человека на берегах Белого моря и Мурмана (по Фоссу, 1952), 6 — районы предполагаемых рыболовецких поселений периода неолита

Письменные свидетельства о народах, населяющих беломорские побережья, о их занятиях и о плаваниях в Белом море и в Северном Ледовитом океане касаются Лишь периода не ранее VI-VII в. н. э.

Имеются указания на то, что «персы и индианцы» в VI в. на своих судах ходили в устье Печоры и Северной Двины, возили туда золото и серебро в монетах и Изделиях, а возвращались с рыбой и продуктами зверобойного промысла (Рычков, 1772).

Об этом же пишет и М. Д. Чулков (1781:97): «А иногда Индийские и Персидские купцы из Каспийского моря реками Волгою, Камою, Печорою и Двиною в Северный Окиян, или по тогдашнему названию в Скифское море для торговли с Швецею и Норвегеею и прочими приходили».

Северная Двина и Печора были, конечно, не просто транзитными магистралями: жившие здесь народы принимали деятельное участие в торговле, окупая золотые, серебряные и просто металлические изделия и сбывая продукты зверобойного и рыбного промыслов. Особенно большой спрос у «персов и индианцев» был на рог единорога, бивни мамонта, моржовые клыки и китовый ус.

Целый ряд историков (Бутков, 1840; Савельев, 1847; Аристов, 1866; Веберман, 1914, и др.) утверждают, что славяне торговали в Биармии * и в Югре еще в VI в. н. э., причем, среди прочих славянских народов первое место в этом впоследствии занимали новгородцы. Торговали с биармийцами и волжские булгары. Основными товарами, вывозимыми из Биармии, были продукты зверобойного и рыбного промыслов.

* ( Действительное существование и местоположение Биармии в районе устья Северной Двины впервые освещено в норвежских сагах и затем обосновано в трудах М. В. Ломоносова (Тиандер, 1906; Томилов, 1947; Шишкин, 1947; Свирская и Шишкин, 1948, и др.). Тем не менее, некоторые авторы и сейчас еще считают, что Биармии вообще не было, или если она и существовала, то где-то на западе Кольского полуострова (Бадигин, 1956). Большинство исследователей придерживается первого мнения и считает, что скандинав Отер около 870 г. н. э. действительно дважды приходил на своих кораблях в устье Северной Двины и торговал с биармийцами. Известно также, что в конце X в. сюда те приходили скандинавы под командой Одды и разграбили богатейший храм языческого бога Юмала, находившийся на одном из островов в районе ныне существующего г. Холмогоры. К сожалению, современные археологические данные по этому вопросу совершенно отсутствуют.)

Уже в 9 столетии жители побережий Белого моря платили новгородским князьям дань, в которой важное место занимали, кроме всего прочего, еще и шкуры китов, по-видимому, белуг (Брейтфус, 1905, 1913; Гебель, 1904-1905). Это было время, когда сборным пунктом многочисленных норманнских флотов служили Лофотенские острова. Отсюда корабли отправлялись на север и на восток для промысла китов и моржей (Вешняков, 1894). Один из таких кораблей, под командованием Отера (по другим источникам Отар), в поисках страны моржей, снабженных драгоценными клыками, зашел в Белое море и попал к устью Северной Двины, где обнаружил многочисленное население, занимавшееся рыболовством и ловлей моржей (Гебель, 1904-1905; Тиандер, 1906).

В настоящее время считается (Бадигин, 1956), Что освоение русскими всей акватории Белого моря полностью завершилось в течение X-XI вв. (рис. 1, 1-4).

Уже в X в. новгородцы экспортировали «рыбью кость» в Константинополь (Ноэль, 1817), а в XI в. жители Северной Двины, «двиняне», были подвергнуты «святому крещению» и таким образом вся эта область стала одной из пятин Новгорода (Летописец Двинской, 1774; Крестинин, 1790); это послужило началом всестороннего использования природных ресурсов Севера и в особенности рыбных и звериных богатств Белого моря.

В 1264 г. в русских летописях упоминается город Кола, куда, по мнению Н. Морозова (1901), новгородцы проникли из Кандалакши не позднее XII в. Если это так, то следовательно уже в XII-XIII вв. русским была хорошо известна западная часть Белого моря и ее промысловые богатства. Для нас факт выхода новгородцев к побережью Баренцева моря важен еще и в том отношении, что он свидетельствует о возникшей неудовлетворенности новгородцев природными богатствами Белого моря. Весьма возможно, что именно в это время достаточно четко определилось уменьшение промысловых богатств этого водоема, которое в настоящее время является хорошо известным, но пока мало объяснимым фактом. Основание Колы в начале второго тысячелетия н. э. обусловлено необходимостью ежегодных промысловых экспедиций беломорцев на Мурман, что продолжается и до сих пор. Таким образом, если это наше соображение правильно, то около 8 столетий отделяет современное ничтожное промысловое значение Белого моря от появления первых», но практически уже ощутимых, признаков его угнетения.

Конечно, истощение промысловых богатств Белого моря не представляло из себя непрерывного процесса, а шло волнообразно: годы падения промыслов сменялись годами их расцвета. Имеются сообщения (Крестинин, 1784, 1790, 1792), что еще в XIV в. новгородцы в устье Северной Двины вели оживленную торговлю беломорской солью, беломорской рыбой и жиром беломорских зверей. Кроме этого, не без основания считается, что и возникновение Соловецкого монастыря в 1429 г. обусловлено совершенно определенными меркантильными обстоятельствами, так как Соловецкий остров славился своими богатыми промыслами рыбы, морского зверя и солеварения. Да и само название острова берет свое начало от слова «солеварка». Но вот что интересно: с течением времени в общем монастырском доходе уменьшалась роль рыбных и звериных промыслов и возрастало значение солеварения. Количество вывариваемой и идущей на продажу соли непрерывно увеличивалось: в XVI в. монастырь ежегодно продавал около 6 тыс. пудов соли, в XVII в. — 130 тыс. пудов, а в XVIII в. количество ежегодно продаваемой соли достигало уже 400 тыс. пудов (Ключевский, 1867). Это еще раз свидетельствует о неудовлетворенности, в данном случае монастырского начальства, экономическим эффектом от беломорских рыбных и звериных промыслов, продукты которых использовались преимущественно для собственного потребления.

В конце XVIII в. стали заметно сокращаться промысловые запасы морского зверя в юго-западных и западных частях Баренцева моря, в связи с чем появилась необходимость использования богатых в то время стад китов и моржей у берегов Новой Земли (Крестинин, 1789). Следует заметить, что в историческое время китобойный промысел в Белом море уже не существовал и его границей были прибрежные воды Мурмана. Киты появлялись в Белом море лишь в качестве довольно редких гостей, и о регулярном их промысле, по-видимому, не могло быть и речи. Как о чрезвычайном событии «Московские губернские ведомости» в 1760 г. сообщали «о поймании кита в Белом море» в районе Архангельска (Веберман, 1914). В 1799 г. один кит длиной в 13 саж. был затерт льдами в районе Соловецкого острова (Сидоров, 1879). Последний кит в Белом море был замечен в 1928 г. (Томилин, 1935); этот кит был затерт льдами в Горле и затем выброшен на берег в Мезенском заливе.

Совсем иначе обстояло дело в отношении моржей, которые довольно долгое время в Мезенском заливе были постоянными обитателями и добывались местными жителями. Н. И. Костомаров (1862) в своем «Очерке торговли Московского государства» сообщал о развитии моржового промысла в Мезенском заливе в 16 и 17 столетиях. Сохранялось здесь стадо моржей еще и в 18 столетии, так например, А. И. Фомин (1788: 55) писал, что южнее Горла моржи редки «может быть заблудящий; при Мезенских берегах нарочитое их водится количество; а главное их жилище у Шпицбергена и Новой Земли». Однако уже в это время численность моржа в Мезенском заливе сильно сократилась, и промышленники предпочитали ходить за зверем к Новой Земле (Чулков, 1782). Промысел моржей в Мезенском заливе окончательно потерял свой систематический характер не ранее 1867 г. (Песков, 1931) и с конца XIX в. моржи здесь, по-видимому, не встречаются вовсе, во всяком случае, в промысловых обзорах о них даже не упоминается (Танфильев, 1896; Книпович, 1897; Брейтфус, 1913).

Существование древнего русского моржового промысла в Белом море, кроме всего прочего, подтверждается и названием некоторых островов. В настоящее время в Белом море имеются острова: Моржовый — у северного берега Сорокской губы, Моржовец — в Мезенском заливе и Моржовец — в Онежском заливе. Само слово «морж» введено в общерусский обиход поморами. Все это свидетельствует о том, что по крайней мере в конце первого или в начале второго тысячелетия н. э. моржовый промысел существовал не только в Мезенском, но и в Онежском заливе, и в частности на Поморском берегу (Бадигин, 1956).

Существенное значение для Белого моря имеет и промысел гренландского тюленя, береговой промысел которого за период с конца прошлого столетия и до 1913 г. давал ежегодно от 13.3 до 67.2 тыс. голов. В 20-х годах текущего столетия он давал уже только от 6.5 до 42.4 тыс. голов в год. Возможно, что снижение количества добываемого тюленя обусловлено резко возросшей интенсивностью судового промысла. В последние годы добыча гренландского тюленя значительно сократилась. Общее количество гренландского тюленя, добытого в Белом море (береговой и судовой промысел), может быть представлено в следующем виде (по Савватимскому, 1935):

| Год | Добыто голов | Год | Добыто голов | Год | Добыто голов |

| 1920 | 224540 | 1925 | 500470 | 1930 | 335000 |

| 1921 | 128634 | 1926 | 395145 | 1933 | 88000 |

| 1922 | 166994 | 1927 | 403080 | 1934 | 147000 |

| 1923 | 233574 | 1928 | 375000 | 1935 | 185000 |

| 1924 | 324839 | 1929 | 165000 | * | * |

Общепринято (Смирнов, 1928, 1935; Чапский, 1939, 1941; Виноградов,. 1949), что обеднение всей Северной Атлантики китами и моржами — результат хищнического и ничем не ограниченного промысла. Такое заключение конечно бесспорно, но возможно, что в исчезновении одних видов, в уменьшении численности и сокращении ареалов других не последнюю роль сыграли и причины физико-географического характера.

Историю дальнейшего обеднения рыбных богатств Белого моря и прилегающего к нему района удобнее всего рассмотреть отдельно по объектам промысла.

Источник